可行能力与农民工的福利状况评价

张广胜, 陈技伟, 江金启, 郭江影

(沈阳农业大学 经济管理学院,辽宁 沈阳 110866)

可行能力与农民工的福利状况评价

张广胜, 陈技伟, 江金启, 郭江影

(沈阳农业大学 经济管理学院,辽宁 沈阳 110866)

摘要:基于辽宁省沈阳市农民工调查数据,应用森的可行能力理论和模糊数学方法对农民工的福利状况进行整体评价。结果发现,农民工福利水平的总模糊指数为0.365,处于较低水平。分指标看,健康状况方面的福利状况处于较高水平,居住环境和精神感受方面的福利状况处于中间水平,其它功能性指标的福利水平较低。在影响农民工福利的主要因素中,工作环境和防护性保障的改善对提升农民工福利影响最大。运用OLS回归模型对农民工的福利状况进行扩展分析,发现农民工群体内部存在较强的异质性,并且不同特征的农民工群体福利水平相差很大。

关键词:农民工;福利水平;可行能力;功能性指标;异质性

一、引言

“农民工”作为我国城乡二元社会结构的特殊产物。过去二十多年来,数量庞大的农民工群体为我国经济的发展做出了突出贡献,为整个社会带来了显著的正外部性[1]。2015年我国农民工群体的规模达到27 747万人,其中外出农民工总数16 884万人。虽然农村劳动力从农村到城市的自由转移已不受限制,但是由于我国城乡二元经济体制的存在,农民工在就业、社会保障、居住状况、工资收入等方面享受不到与城市居民相同的待遇,严重影响农民工的福利水平。福利受损的农民工最终会采用双脚投票的方式进行抗争,引起诸多经济和社会问题,影响社会稳定,因此,研究农民工的福利状况及其影响因素对提高农民工福利水平以及促进社会稳定都有重要意义。

目前的研究结论都将农民工面临的福利问题归因为城乡二元结构所造成的教育不平等、收入不平等、户籍差异以及政策歧视。谢嗣胜和姚先国研究发现农民工和城市职工的平均工资存在较大差异,其中歧视性因素是造成工资差异的主要原因[2]。万海远和李实基于2007年与2008年中国城乡劳动力流动面板数据,采用倾向得分匹配与双重差分的方法来构造反事实,从而在拟实验环境下去估计户籍歧视的影响,研究发现户籍职业选择歧视将会导致农户个体的收入减少3.5%。在剔除户籍歧视因素后,整体收入差距会明显下降,平均来看,基尼系数会从0.499下降为0.488,表明户籍歧视对我国收入差距有显著影响[3]。现有的研究较少关注农民工群体的可行能力状态和整体福利水平,研究这些问题对于加强我国劳动力市场管理以及相关政策的制定具有重要意义[4]。

相比以往研究,本文有以下改进。第一,基于样本数据,通过选取经济资源、防护性保障、居住环境、工作环境、健康状况、精神感受等六方面功能性指标,利用森的可行能力理论和模糊数学方法对农民工的福利状况进行整体评价;第二,森在研究福利不平等时,引入了人际关系的异质性和核心变量的多样性,并将差异分为个体特征的异质性、社会氛围的多样性、环境的异质性、人际关系的差异和家庭内部的分配等五个方面,而以往的研究往往忽略不同农民工群体的异质性。本文基于2014年辽宁省农民工调研数据,利用森的可行能力理论和模糊数学方法对农民工的福利状况进行整体评价。同时运用OLS回归方法对不同性别、不同代际群体、不同人力资本水平、不同职业、不同行业农民工的福利状况进行比较分析。

二、福利的测量和指标的构建

(一)福利的测量

关于福利的概念,以往的学者给出了不同的解释,以马歇尔、庇古为代表的“效用论”认为一个人的福利水平可以用消费一定的商品或服务所得到的效应表示,效用是对福利进行评价的工具,该概念的缺陷在于效用难以衡量。随后,森提出可行能力理论重新解释福利的内涵,对福利的评价不再依据人们拥有的资源或商品多少,而是通过对各种功能性活动的评价来衡量福利状况,因此,福利评价的实质就是测量功能性活动[5]。对此,森提出了政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证和防护性保障等5种工具性自由,但是未给出具体的清单[6]。Alkire依据森的理论,提出了五种选择功能性活动的方法,分别是基于调研数据、研究者对公众事物的假设、公众共识、持续进行的目的性的参与机制以及从数据中得到公众所珍惜的事物[7]。表1列出了以往研究所选取的功能性指标,从中可以看出功能性指标的选取在学术界还存在争议,大多数研究者往往根据研究目的和样本特征来选取相关的功能指标,并没有形成统一的共识[8]。

表1 以往研究选取的功能性指标

(二)农民工的福利研究

对农民工福利状况的研究,有文献从幸福感[14]、社会保障[15-16]、劳动福利[17]、工作福利[18]等单一指标研究农民工的福利,缺乏对农民工福利进行综合评价。基于森的可行能力理论,叶战备从迁徙自由、政治参与能力、经济能力、维权能力和适应能力等五个维度分析农民工的福利状况[19];徐玮和董婷婷从政治自由、经济条件、社会机会、透明性担保和防护性保障等五个维度分析农民工群体“可行能力”贫困的原因,以上两个研究仅对各个功能性活动的状况进行描述,但是没有数据支持,不属于实证研究的范畴[13]。伊立夫采用浙江省第二次全国农业普查的数据,基于森的可行能力理论,从工资收入、社会保障、劳动保护等三个维度分别对城镇职工和农民工的福利进行回归,并对回归结果进行比较[20]。尽管伊立夫的研究有调研数据,但是对功能性活动以及构成指标的识别缺乏考虑,同时缺少对福利水平的整体评估[4]。

(三)指标的构建

森在《以自由看待发展》中提到,他所提出的5种工具性自由并非完整,某些工具性自由相比另一些可能更重要,因此学者们要努力提出一组完整准确的可行能力指标,这对于准确衡量农民工福利至关重要。Robeyns认为一个标准的能力名单,应该有明确的表述、理论的基础、不同层次的名单并且包括重要的内容。本文的研究对象是农民工,他们离开家乡进入城市不仅渴望获得更高的收入,还渴望获得公平的社会保障、良好的工作环境和居住环境、快乐的精神感受[21]。基于样本数据,结合以往研究和森的可行能力理论,通过选取经济资源、防护性保障、工作环境、居住环境、健康状况、精神感受等六个方面功能性指标来评价农民工的福利。

(1)经济资源:收入是衡量农民工福利水平的重要指标,根据森的可行能力理论,收入是农民工获得福利的重要途径,同时也是福利的物质基础。目前我国城乡居民收入差距较大,农民工背井离乡来到城市务工主要是为了增加家庭的收入。因此,本文选取经济资源作为功能性指标的一个方面,并通过“月工资收入”“您和家人没有外出务工之前,家庭经济地位在家乡所处等级”“依照现在的收入,您认为家庭经济地位在家乡所处等级”“您认为自己的收入水平在该城市中所处等级*问卷中将农民工经济地位所处等级分为1=下等;2=中下等;3=中等;4=中上;5=上等五类。”来具体衡量。

(2)防护性保障:在中国,农民工被排除在城市社会保障体系之外,国家统计局2014年农民工检测调查报告显示,参加工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险、住房公积金的农民工比例依然较低,分别为26.2%、17.6%、16.7%、10.5%、7.8%、5.5%,农民工的防护性保障严重缺失,这将严重影响他们的安全感、风险的抵御能力和福利。本文选取“农民工在城市是否有保险”“是否签订合同”“是否参加工会”来衡量农民工的防护性保障。

(3)居住环境:居住环境是农民工福利的重要组成部分,房子是农民工最基本的生存保障。本文选取“农民工对自己居住状况的满意度”“房子周围的治安”“房子质量”“社区物业”“社区公共设施”等指标来衡量农民工的居住环境。

(4)工作环境:与城市居民相比,农民工无论是在工作类型、环境、工资待遇方面都存在差距,对工作环境的满意度不仅会影响农民工的工作热情及心情,还会影响他们的收入,因此,工作环境对农民工的福利有重要影响。本文选取“农民工的工资满意度”“工作条件和环境满意度”“是否能按时领到工资”“是否参加所在单位组织的文化娱乐活动”等来衡量农民工的工作环境。

(5)健康状况:健康状况是农民工福利的重要组成部分。多数农民工为了获得更高的收入,通常会增加自己的工作时间,减少自己在城市的消费,存在以健康换取收入的短期行为,加上农民工在城市缺乏必要的社会保障,工作危险性较高,工伤、职业病等风险对农民工健康的威胁较大。处于非健康状态的农民工,工作效率下降、工资减少,严重的非健康状况会导致其找工作的难度加大,最终放弃在城市就业。因此,本文选取“农民工的健康状况”作为功能性指标。

(6)精神感受:精神感受是农民工福利的重要组成部分,精神感受快乐的农民工人际关系更和谐,工作效率更高,更容易在事业上获得成功。然而农民工离开家乡进入城市,从事着高强度的工作、忍受着歧视以及对亲人的思念,常常感觉到迷茫、失落,这将严重影响农民工的福利。本文选取“城市归属感(是否有可能永久定居在城市)”“亲属分离(是否和家庭成员居住在一起)”“地域歧视(找工作时是否会遇到只招本地工人的情况)”等指标来衡量农民工的精神感受。

三、基于可行能力理论的农民工福利状况评价

(一)数据来源及样本特征

本文所用数据来自于2014年1月和4月在辽宁省完成的农民工抽样调查。本次调查采用县市分层和行业匹配相结合来抽取调查样本。具体来说,先根据辽宁省经济发展水平和城市规模选取大、中、小三类城市,其中,大城市选取的是沈阳,中等城市选取的是阜新和锦州,小城市选取的是鞍山市下辖的台安县和铁岭市下辖的开原县和昌图县;而后结合国家统计局农民工监测数据所反映的行业比重来确定每个调查点应调查的行业农民工数;最后通过问卷调查获取样本信息,共得到有效样本1 242份。本文选取沈阳市的调查样本共466份*由于本文采用的是模糊数学方法,当计算的指标是连续变量时,需要选取指标的最大值或者最小值,文中涉及的连续指标为收入,虽然数据调研的地点有大城市、中等城市和小城市,但是不同规模城市农民工的收入存在差别,造成收入指标最大值的选取难以统一,因此文中只用大城市(沈阳)的数据。,其中新生代农民工样本213个,老一代农民工样本253个,男性农民工样本271个,女性农民工样本195个。

(二)对农民工福利的模糊评价

由于本质上的模糊性和复杂性,无法对福利进行精确界定。和以往研究相同,本文借鉴美国数控专家Zadeh在1965年提出的模糊数学方法来对农民工的福利水平进行整体评价。

1.福利的模糊函数设定

模糊集X代表农民工的福利状况,在城市的福利函数用子集W表示,其中第n个农民工的福利函数为:Wn={x,μw(x)},x∈X,μw(x)代表隶属度,μw(x)∈[0,1]。同时假定:隶属度等于0时,农民工的福利状况最差;等于1时,农民工的福利状况最好,即隶属度越高,农民工的福利状况越好。

2.隶属函数的设定

运用模糊数学方法的关键是选择合适的隶属函数,一般情况下,有连续变量、二分类虚拟变量及虚拟定性变量3种类型,在研究中往往根据指标的不同类型选择不同的隶属函数。

设xi是初级指标xij决定的农民工福利的第i个功能子集,则第i个农民工福利的初级指标集合为:xi=[xi1,……,xin][22]。

二分类虚拟变量的取值只有0或 1 两种,其隶属函数为:

(1)

例如,(1)式表示农民工是否签订劳动合同时,xij取值为 1,该指标的隶属度等于1;xij取值为0,隶属度为0。

连续变量指标的隶属函数为(2)式或(3)式

(2)

(3)

a和b表示分别表示指标值xij的下限和上限。(2)式表示指标xij的取值越大,福利状况越好,(3)式的情况则刚好相反。

在评价福利时,有很多问题只能定性的回答,而无法准确定量。例如农民工在对工作条件和环境进行评价时,分为很不满意,不满意,一般,满意,很满意这五类。这一类变量被称为虚拟定性变量。假设一个问题存在n种状态,依次对这n种状态在0至1等距赋值,赋值越大说明农民工的福利状况越好。

虚拟定性变量的隶属函数为:

(4)

其中,a和b表示分别表示指标值xij的下限和上限。

3.指标的加总

在获得各初级指标的隶属度之后,需要对隶属度进行加总,加权函数的选择对农民工可行能力计算结果存在重大影响。本文使用Cheli和Lemmi提出的公式(5)来确定各指标的权重[23]。

(5)

在算出各初级指标的隶属度以及权重之后,本文使用Cerioli和Zani提出的公式(6)对各功能性活动的隶属度进行加总[24]:

(6)

(三)连续指标最大值、最小值的选取

由于农民工自身人力资本水平较低,同时受到政策的歧视,工资水平往往低于城市工人,本文选取沈阳市社会平均工资作为农民工工资收入的上限,依据沈阳市人力资源和社会保障局统计数据,沈阳居民2013年社会平均工资为4 253.5元。设定农民工工资的最小值为0,同时工资越接近沈阳居民社会平均工资,隶属度越高。

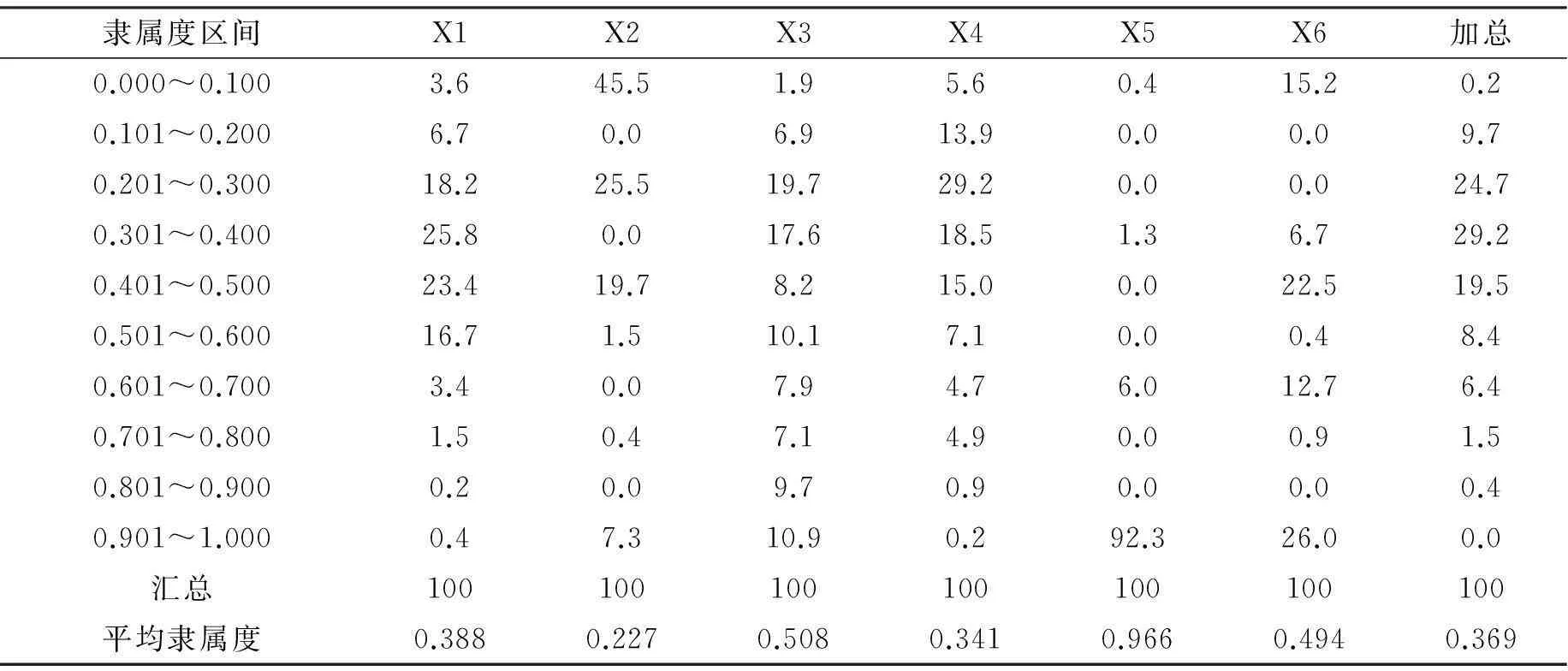

(四)农民工福利状况的评价结果

1.农民工各功能性指标的评价结果

农民工各功能性活动的隶属度及权重计算结果见表2。农民工福利水平的总模糊指数为0.365,福利状况还处于低于0.4的较低水平*参照隶属度在0.4至0.6之间代表福利状况处于中间水平,小于0.4和大于0.6分别代表福利状况处于低水平和高水平的标准。。分指标如下:

(1)经济资源方面。农民工经济资源的隶属度为0.388,处于低水平状态,其中,工资收入的隶属度较高为0.633;外出务工前家庭经济地位的隶属度和务工后家庭经济地位的隶属度分别为0.414和0.491,处于福利状况的中间水平,说明与家乡的农村居民相比,外出务工可以提升农民工的福利状况;在城市经济地位的隶属度还较低,仅为0.242。虽然外出务工使农民工在家乡的经济地位明显提升,但是与城市居民相比,经济地位依然较低,存在很大的提升空间。

(2)防护性保障方面。农民工防护性保障的隶属度仅为0.227,福利状况较差。农民工参与保险、和企业签订合同、参加工会的比例依然较低,虽然我国一直在改革城乡户籍分割制度,但是农民工依然被排除在城市社会保障和福利体系之外[15]。分指标显示,劳动合同的隶属度处于中间水平,说明劳动合同法在农民工群体中的实施效果较好;保险的隶属度为0.397,处于较低水平,政府依然需要加大力度实施“城居保”和“新农合”等政策;工会的隶属度最低,仅为0.093,样本农民工参加工会比例仅为9.3%,比例较低,因此政府和企业需要加大力度提升农民工的工会参与率,改善农民工的福利状况。

(3)居住环境方面。农民工居住环境的隶属度较高,处于福利状况的中间水平。分指标显示,周边治安和房子质量的隶属度处于较高水平,物业、周边公共设施、居住状况满意度的隶属度处于中间水平,可见,农民工的居住环境得到了明显的改善。

(4)工作环境方面。农民工工作环境的隶属度为0.34,处于福利状况的较低水平。分指标显示,工资满意度和工作环境满意度的隶属度处于中间水平,文化娱乐活动的隶属度较低,仅为0.195,说明虽然农民工的工资水平和工作环境得到了改善,但是企业组织的文化娱乐活动较少,严重影响农民工的福利水平。因此,企业在改善农民工的工资和工作环境的同时,应该考虑给农民工组织更多的文化娱乐活动,以提升其福利水平。

表2 农民工各功能性活动的隶属度及权重

注:为符合数学意义,将取值为0和1的虚拟变量分别改为0.001和0.999。

(5)健康状况方面。在农民工的各项功能性指标中,健康状况的隶属度最高,对于农民工来说,其进城务工的首要目的是为了获得更高的收入,通常工作时间较长,所以较好的健康状况对于他们必不可少,健康状况较差的农民工在城市的就业会存在困难,有很大的可能返乡。

(6)精神感受方面。农民工精神感受的隶属度为0.494,处于福利状况的中间水平。分指标显示,地域歧视的隶属度较高,说明针对农民工的歧视现象已经不严重;定居意愿的隶属度处于中间水平,新型城镇化的核心是人口的城镇化,农民工在城市定居可以有效推进我国的城镇化建设,因此还需要加大力度提升农民工在城市的定居意愿;由于农民工在外务工背井离乡,与自己的妻子和孩子相分离,亲属分离的隶属度较低,亟需改善。

2.各功能性活动隶属度的分布情况

表3的结果显示,从福利的总体水平看,农民工福利的平均隶属度为0.369,处于较低水平。分功能性指标显示,农民工健康状况的隶属度最高,处于福利状况的高水平;精神感受和居住环境的隶属度处于中间水平;工作环境、防护性保障和经济资源的隶属度处于低水平,有很大的提升空间。其中,总体上,有63.7%的农民工总福利隶属度低于0.5,有53.8%的农民工总福利隶属度处于0.3~0.5之间。分功能性指标看,健康状况的隶属度在0.5以上的比例最高,达到了98.3%,其它各项指标的隶属度超过0.5的比例都低于50%。

表3 农民工各功能隶属度分布情况 (%)

3.按照异质性因素对农民工福利状况的分解

由于不同异质性农民工群体的福利状况可能各不相同。本文通过选取指标对不同代际群体(T1)、不同性别(T2)、不同受教育程度(T3)、不同婚姻状况(T4)、不同培训状况(T5)农民工的福利差异进行比较分析,结果见表4。

从表4可以看出,总体上,新生代农民工的福利状况要好于老一代农民工,分指标显示,新生代农民工经济资源、防护性保障、居住环境、工作环境和健康状况的隶属度都高于老一代农民工,仅精神感受的隶属度低于老一代农民工。女性农民工相比男性,福利状况更好,女性农民工防护性保障、居住环境和精神感受的隶属度高于男性农民工,经济资源、工作环境和健康状况的隶属度低于男性农民工。已婚的农民工福利状况更好,已婚的农民工经济资源、工作环境、健康状况和精神感受的隶属度都高于未婚的农民工。

培训和受教育程度等人力资本差异对农民工的福利状况影响较大,参加培训使农民工福利状况的模糊评价从0.326增加到0.448;初中受教育程度相比小学使农民工福利状况的模糊评价值增加0.067,高中及以上受教育程度相比小学使农民工福利状况的模糊评价值增加0.132。其中,培训和受教育程度对防护性保障福利的影响最大,高中及以上受教育程度相比小学,农民工防护性保障的隶属度都提升了0.264;培训的农民工相比未培训农民工,防护性保障的隶属度提升了0.299;其次是对居住环境的影响,参加过培训和受教育程度较高的农民工,居住环境的隶属度较高。经济资源、健康状况和精神感受方面,培训和受教育程度对农民工福利的影响程度各异。

表4 不同异质性因素下农民工福利状况的模糊评价

四、农民工福利状况的扩展分析

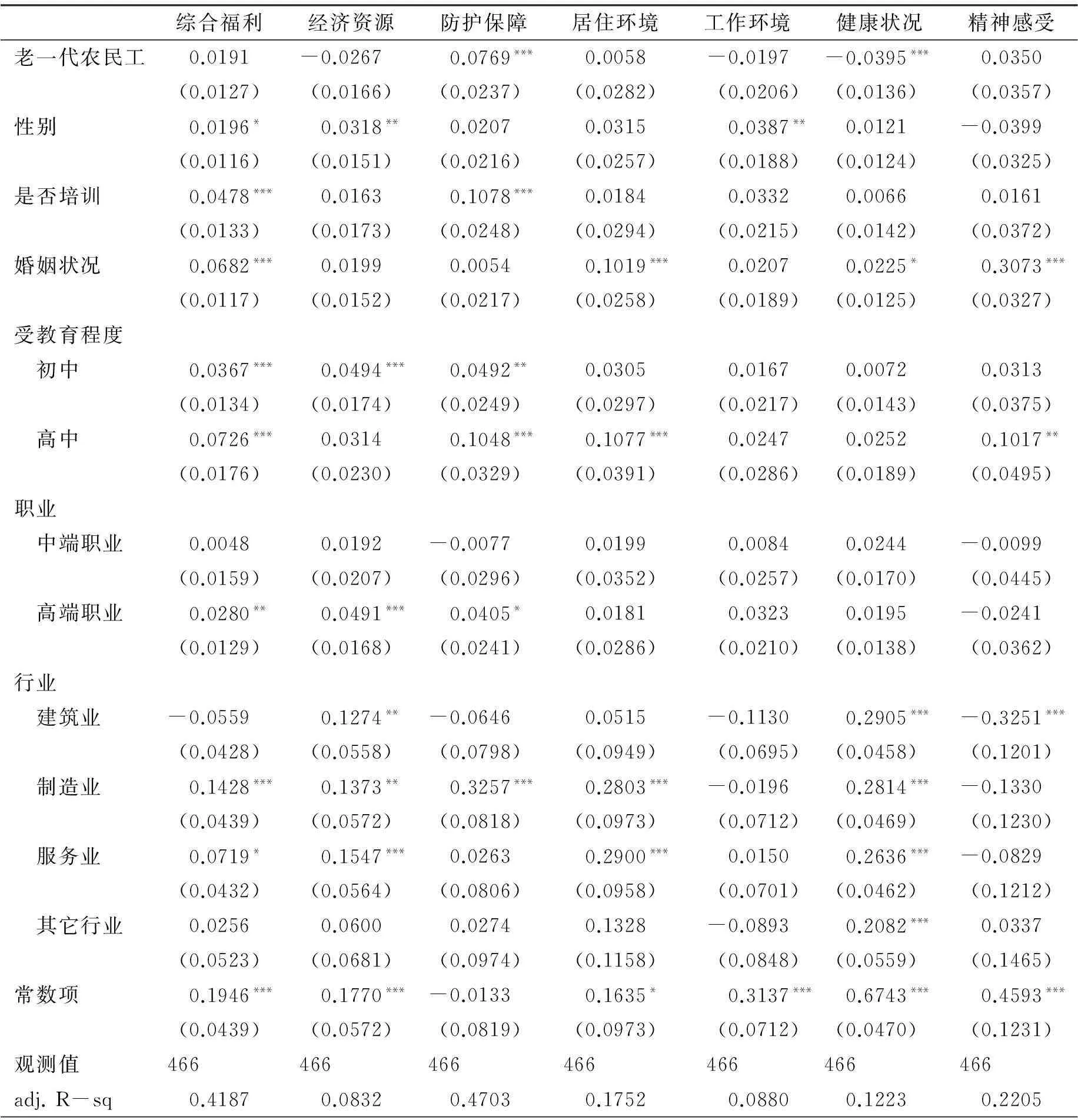

以往的研究往往忽略农民工群体的异质性,因此,本文借鉴叶静怡、王琼的研究[4],通过运用OLS回归方法对不同性别、不同代际群体、不同人力资本水平、不同职业、不同行业农民工的福利状况进行分析。

选取的控制变量包括:老一代农民工虚拟变量(出生年份在1980年以前,以新生代农民工为对照组);性别虚拟变量(以女性为参照组);是否参加过培训虚拟变量(以未参加过培训为参照组);婚姻状况虚拟变量(以未婚为参照组);受教育程度虚拟变量(以小学受教育程度为参照组);职业类型虚拟变量*本文借鉴王超恩和符平的处理[25],将农民工的职业类型分为低端职业、中端职业和高端职业,其中,低端职业包括力工、零工、小摊贩(无固定职业的小业主)、低技能工人(如流水线装配工等);中端职业包括服务员、销售员、办事人员(如秘书、会计、办公室工作人员);高端职业包括固定店铺的小业主、高技能工人(如车工、钳工、瓦工、司机、厨师等)、管理人员(包工头、公司管理人员、私营工业加工企业业等)、教师、公务员等事业单位人员。(以低端职业为参照组);行业类型虚拟变量*依据问卷中涉及的行业类型将农民工的工作行业分为农业、建筑业、制造业、服务业和其它行业五类。(以农业行业为参照组)。具体回归结果见表5。

表5的结果显示,总体上,老一代农民工虚拟变量不显著,说明新老两代农民工的综合福利差异不显著。分功能性指标看,老一代农民工防护性保障的隶属度显著高于新生代农民工,健康状况的隶属度显著低于新生代农民工,其它功能性指标的隶属度差异不显著。

性别方面,总体上,性别虚拟变量显著,说明男性相比女性福利水平更高。其中,男性在经济资源和工作环境等方面的隶属度显著高于女性,其它功能性指标的差异不显著。婚姻状况方面,已婚的农民工福利水平显著高于未婚农民工。已婚的农民工在居住环境、健康状况和精神感受的福利状况显著好于未婚农民工,其它功能性指标的隶属度,已婚农民工也高于未婚农民工,但不显著。

人力资本方面,总体上,受教育程度在初中和高中及以上农民工的福利状况显著好于受教育程度是小学的农民工,说明受教育程度越高,农民工的福利水平也越高。分功能性指标显示,虽然各功能性指标的显著性存在差异,但是相比小学文化程度,受教育程度越高,农民工的福利状况越好。培训方面,总体上,接受过培训的农民工福利状况显著好于未接受过培训的农民工,分指标显示,差异主要体现在防护性保障方面。

表5 OLS回归结果

注:括号中的数值为标准差,*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。

职业方面,相比低端职业农民工,中端职业农民工的福利水平更好,但是不显著,高端职业农民工的福利水平显著好于低端职业农民工,分功能性指标显示,该差异主要体现在经济资源和防护性保障方面。行业方面,与农业行业农民工相比,从事制造业的农民工总体福利水平最高,其次是服务业和其它行业农民工,而建筑业农民工的总体福利水平低于农业行业农民工。分功能性指标显示,制造业农民工在经济资源、防护性保障、居住环境和健康状况等方面的隶属度显著高于农业行业农民工;服务业农民工在经济资源、居住环境和健康状况方面的隶属度显著高于农业行业农民工。相比农业行业农民工,建筑行业农民工工作时间长,工作强度大,造成其总体福利状况较低。

五、结论及讨论

(一)结论

本文基于辽宁省沈阳市农民工调查数据,应用森的可行能力理论对农民工的福利状况进行评价。首先提出构成农民工福利的功能性活动和指标;其次利用模糊评价方法对农民工的福利状况进行测量;再次,运用多元回归方法对不同性别、不同代际群体、不同人力资本水平、不同职业、不同行业农民工的福利状况进行比较分析。文章的主要结论如下:

(1)农民工福利水平的总模糊指数为0.365,处于福利的低水平阶段。

(2)在构成农民工福利的功能性指标中,健康状况方面的福利状况处于较高水平,居住环境和精神感受方面的福利状况处于中间水平,经济资源、防护性保障和工作环境方面的福利状况处于较低水平。其中,防护性保障的隶属度最小,且权重最大,可见要想进一步提升农民工的福利水平,不仅要增加农民工的经济收入、改善农民工工作环境,更要建立和完善农民工在城市的社会保障体系。

(3)不同异质性的农民工群体,福利水平相差很大,受教育程度越高的农民工,福利状况越好;接受过培训的农民工,福利状况越好;职业越高端,农民工的福利状况越好;与农业行业农民工相比,从事制造业的农民工总体福利水平最高,其次是服务业和其它行业农民工,而建筑业农民工的总体福利水平低于农业行业农民工。因此要想提高农民工的福利,除了增加受教育程度之外,对农民工进行职业培训,提升职业技能也是直接有效的途径。政府和企业应该致力于普及农民工职业培训,提升农民工职业技能;农民工个人要多参加培训,提升自身人力资本水平,这对提高经济收入、保障生活和改善自身福利都有重要作用。

(二)讨论

(1)农民工的福利评价体系有待进一步完善,文章选取经济资源、防护性保障、居住环境、工作环境、健康状况、精神感受等六个方面功能性指标对农民工在城市的福利状况进行测量,覆盖范围虽然全面,但也可能存在指标选择偏差、细化不足、隶属度界定不够精确等问题。

(2)文章以沈阳市为例,研究结果仅能反映沈阳市进城务工人员的福利状况,没有对其它地区农民工的福利状况进行研究,研究结论的适用性有待提高。

参考文献:

[1]袁方,史清华,卓建伟. 农民工福利贫困按功能性活动的变动分解:以上海为例 [J]. 中国软科学,2014(7):40-59.

[2]谢嗣胜,姚先国. 农民工工资歧视的计量分析 [J]. 中国农村经济,2006(4):49-55.

[3]万海远,李实. 户籍歧视对城乡收入差距的影响 [J]. 经济研究,2013(9):43-55.

[4]叶静怡,王琼. 进城务工人员福利水平的一个评价——基于Sen的可行能力理论 [J]. 经济学(季刊),2014(4):1323-1344.

[5]SEN A. Inequality Reexamined [M]. Oxford:Clarendon Press,1992.

[6]SEN A. Development as Freedom [M]. Oxford: Oxford University Press,1999.

[7]ALKIRE S. Choosing Dimensions:“The Capability Approach and Multidimensional Poverty”[J]. Ssrn Electronic Journal,2012, 76(5):89-119.

[8]袁方,史清华. 不平等之再检验:可行能力和收入不平等与农民工福利 [J]. 管理世界,2013(10):49-61.

[9]ALKIRE S. Valuing Freedoms:Sen’s Capability Approach Poverty Reduction [M]. New York:Oxford University Press,2002.

[10]NUSSBAUMA M. Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice [J]. Feminist Economics,2011,9(2):33-59.

[11]TOMMASO M L. Measuring the Well Being of Children Using a Capability Approach:An Application to Indian Bata [R]. Child Working Papers,2006.

[12]高进云,乔荣锋. 农地城市流转前后农户福利变化差异分析 [J]. 中国人口.资源与环境,2011(1):99-105.

[13]徐玮,董婷婷. 农民工“可行能力”的贫困 [J]. 中国矿业大学学报(社会科学版),2009(1):91-95.

[14]JOHN KNIGHT,RAMANI GUNATILAKA. Great Expectations the Subjective Well-being of Rural Urban Migrant in China [J]. World Development,2010,38(1):113-124.

[15]樊小钢. 论城市农民工的社会保障问题 [J]. 农业经济问题,2003(11):14-18,79.

[16]于长永. 农民对新型农村合作医疗的福利认同及其影响因素 [J]. 中国农村经济,2012(4):76-86.

[17]吴焱军,林李月,朱宇,等. 代际视角下农民工的劳动福利及影响因素——基于对福建省的调查 [J]. 人口与经济,2012(6):88-96.

[18]程名望,史清华,潘烜. 工作时间、业余生活与农民工城镇就业——基于上海市1446个调查样本的实证分析 [J]. 农业经济问题,2012(5):47-52,111.

[19]叶战备. 可行能力视阈中的中国农民工问题研究 [J]. 学习与探索,2009(1):74-77.

[20]伊立夫. 城乡劳动力市场分割的福利影响研究 [D]. 浙江大学,2009.

[21]ROBEYNS I. The Capability Approach:A Theoretical Survey [J]. Journal of Human Development and Capabilities,2005,6(1):93-117.

[22]袁方,蔡银莺. 城市近郊被征地农民的福利变化测度——以武汉市江夏区五里界镇为实证 [J]. 资源科学,2012(3):449-458.

[23]CHELI B,LEMMI A. A‘Totally’Fuzzy and Relative Approach to the Multidimensional Analysis of Poverty [J]. Economic Notes,1995,24(1):115-133.

[24]CERIOLI A,ZANI S. A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty [M] //Income and Wealth Distribution,Inequality and Poverty. Berlin: Springer Verlag,1990:272-284.

[25]王超恩,符平,敬志勇. 农民工职业流动的代际差异及其影响因素 [J]. 中国农村观察,2013(5):2-9,23,95.

Capabilities and the Evaluation of Migrant Workers’ Welfare

ZHANG Guang-sheng,CHEN Ji-wei, JIANG Jin-qi, GUO Jing-ying

(College of Economics and Management, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China)

Abstract:Based on survey data of migrant workers in Liaoning city Shenyang province, Sen’s Capabilities Theory and Fuzzy Mathematics Method are used to evaluate the welfare status of migrant workers integrally. The results show that the synthesize welfare index is 0.365, indicating the level of migrant workers’ welfare is low. Viewing from the sub indexes, the welfare of health situation is at a higher level, living environment and spiritual experience in the middle level, other functional indicators are still relatively low. Working conditions and protective measures are the most effective factors to the improvement of migrant workers’ welfare. Extended analysis is made by using OLS regression model, the results shows that there is a strong heterogeneity within Migrant workers, and there exists big welfare status differences among groups of migrant workers with different characteristics.

Key Words:migrant workers; welfare; capabilities; functional indicator; heterogeneity

收稿日期:2016-04-14

DOI:10.7671/j.issn.1672-0202.2016.04.007

基金项目:辽宁省社会科学规划基金(L12BGL012);教育部人文社会科学研究基金(13YJC790057,14YJC790094);国家自然科学基金(71303161,71203146,71273177,71273179);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-1014),2013年辽宁省特聘教授支持计划

作者简介:张广胜(1970—),男,河南信阳人,沈阳农业大学经济管理学院教授,主要研究方向为农业经济理论与政策。E-mail:gshzhang@163.com

中图分类号:F323.6

文献标识码:A

文章编号:1672-0202(2016)04-0065-11