魏晋六朝拟篇乐府诗初探

文晓华

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

魏晋六朝拟篇乐府诗初探

文晓华*

(江苏师范大学文学院,江苏徐州221116)

摘要魏晋六朝文人有大量的拟篇乐府诗,这种创作现象经历了萌芽、发展、高潮等不同的发展阶段,反映了由文人个体的自我抒情向文人集团的共同娱乐转化的文学发展过程,体现了文人文学技巧的相互较量,并由此确立了乐府诗“感物—兴情”的创作范式。我们应该重新评价拟篇乐府诗的文学史意义。

关键词魏晋六朝拟篇乐府诗

魏晋六朝文人重模拟之法,拟赋、拟诗、拟乐府均盛行一时。在拟乐府领域,钱志熙先生指出魏晋六朝拟乐府的写作方法有“拟篇法”与“赋题法”之异,学者多沿此说。《乐府解题》曾指出谢灵运的《会吟行》:“《会吟行》,其致与(陆机)《吴趋》同”[1](P935),此“致”乃情致、味道之意,二诗均采取“听我歌吴趋”“咸共聆会吟”的述说方式进行,并赞颂了吴地与会地之美,实即谢作采用拟篇法模拟陆作。“拟篇法”并不被学者看重,其“题材主题都沿袭旧篇章,唯在词藻文义上计工拙、求变化”[2]。这种“亦步亦趋”的写作方法,“可以说是拟乐府诗中最没有发展前途的一种”[3],对其评价颇低,至今学界亦未见专门研究之作。笔者认为,作为乐府诗重要创作方法的拟篇法,正是一种特殊的接受前代作品的方式。拟作者出于某种原因与目的,选择性地对一些对象进行亦步亦趋的模拟,体现出一定的取舍观念,反映出时代的文学风气,而众多的拟作甚至会形成某种文学潮流,并催化前作成为文学经典;同时,在原作与拟作之间,亦存在除了主题与结构之外的某种联系,主题文本上的呼应、文化心理上的某种对接,创作范式上的趋同等,使得后代文人与前代文人之间形成某种对话状态,从而使模拟具有某种隐秘的文化关联。

一拟篇乐府诗的判定

拟篇法指前后两部作品间存在某种关联。“篇”指篇章手法,所谓乐府诗的拟篇法,指后作有意识地模拟前作的结构、写作手法,运用相同或类似的题材,从而在诗歌形态与主题表现上与前作保持高度的相似性。但需要注意的是,拟篇法作品未必与前作在主题上完全一致,张正见《艳歌行》拟篇《陌上桑》写夫妻相得闺房之乐,沈约的《日出东南隅行》同样写罗敷貌美夫婿潇洒,而与原作主题有别。

在拟篇乐府诗的判定中,一些显而易见的拟篇作品很好判定,但仍需要对一些特殊情况作出甄别。首先,拟作者有时并非整篇拟写原作,而只是仿拟原作的一部分,这种情况下,我们认为,只要后者明显地模拟了原作的写作方法及篇章结构,有着与原作对话的意图,均可看作拟篇作品。如陆机的《日出东南隅行》,模仿汉乐府古辞《陌上桑》,写日出东南,照耀楼台,有女居此,美貌异常。虽然陆作接下去并未写使君相邀、罗敷拒绝的情节,但前半部分对《陌上桑》呈现出明显的模拟态式,“扶桑升朝晖,照此高台端。高台多妖丽,濬房出清颜”是对《陌上桑》首四句的模拟(即“日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷”),因此,这些作品亦可看作拟篇作品。当然,如果这种部分模拟占全诗的比重太小,可以不认定其为拟篇诗作。*台湾大学中文系沈凡玉先生在《从拟篇法论陆机对南朝诗人的影响》 (《台大中文学报》2014年6月) 一文中,认为“至少有四句可看出與前作對應關係者”即可被认定为拟篇。本文不作这样的具体规定,只采取一种较为模糊的判定标准。

其次,拟作者出于某种心理,在拟作中大量引用前作语句,不管所引语句数量有多少,如果拟作并未在结构或主题上去模拟前作,均不作拟篇法看待。如魏明帝的《步出夏门行》诗,引用了曹操、曹丕诗歌中的大量诗句,以表达对先祖的敬意,但这样的作品并未从结构、主题上去模拟原作,因而不作为拟篇作品看。

其三,如果被拟之作已然不存,那么虽可认定后者当是拟篇之作,亦不作拟篇看待,因为,在对拟篇乐府诗的认定中,原作是基础,离开了原作便无从认定拟作。比如,傅玄的《秋胡行》,一一叙述秋胡戏妻事件的始末原由,依其《陌上桑》拟篇法推之,此亦当为拟篇之作,只是《秋胡行》古辞已然不存,因而傅玄的《秋胡行》不能被认为是拟篇之作。再如鲍照的《松柏篇》,其小序云:“知旧先借傅玄集,以余病剧,遂见还。开帙,适见乐府诗龟鹤篇。……为药间阙而拟之”[4](P178),明言拟傅玄的《龟鹤篇》,但由于傅作已然不存,鲍照的《松柏篇》自然不能视作拟篇乐府。

第四,特别需要注意的是同时代文学集团成员所作的同题乐府,这种情形较为复杂。拟作与原作在篇章结构上确实近似者,自然可视作拟篇乐府诗,如齐梁陈文人的拟《相逢狭路间》诸乐府,承袭了原古辞的立意,保留了原作的结构,只改变其中的个别词汇,是典型的拟篇乐府;有时,文学集团成员的作品之间存在结构篇章的相似情况,但这些拟作与原作却并无相似之处,我们把这些乐府称为互效拟篇乐府,可作为拟篇乐府的一种特殊形式,虽然难以辨明何者为先何者为后,但相互间的拟篇活动是存在的,如毛处约和江总的《雉子斑》,虽然与古辞原作《雉子斑》并不同,但二人作品的结构、命意均相合,应该被认作拟篇乐府,在何者为被拟何者为拟篇的问题上,则采取灵活的方式,并不作具体认定。

第五,关于《古诗十九首》的拟篇问题。《古诗十九首》是一组无主名诗歌,目前学界对其是否是乐府诗存在争论,本文不再阑入,陆机的《拟古诗》等不作为拟篇乐府诗看。

第六,诗歌中另存在“古意”诗,此类诗歌往往将多首古诗之意(亦包括一些意象、字句)揉合在一起,并不能看出其对某篇的直接模拟,这种乐府诗作品不作拟篇对待。

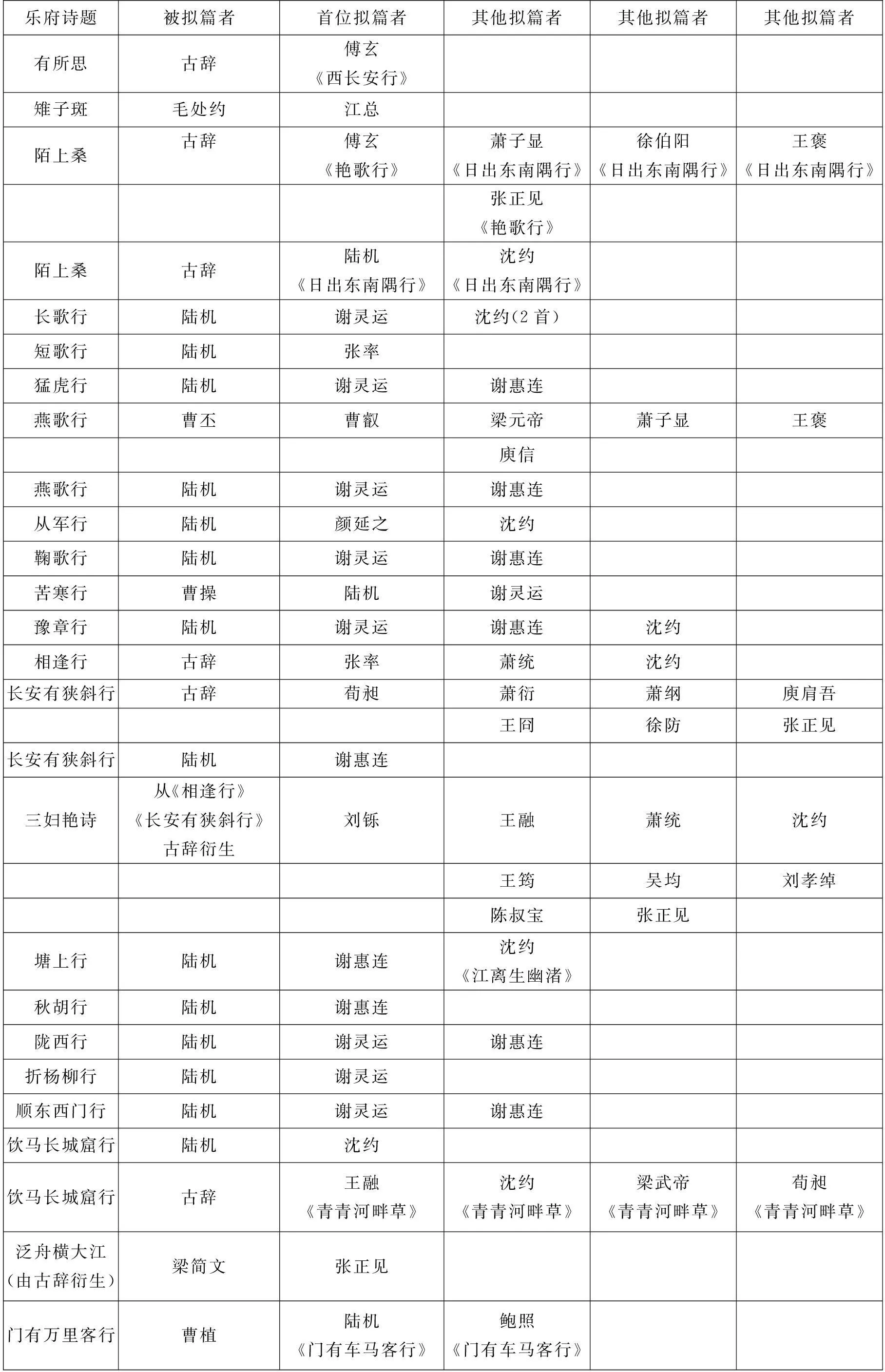

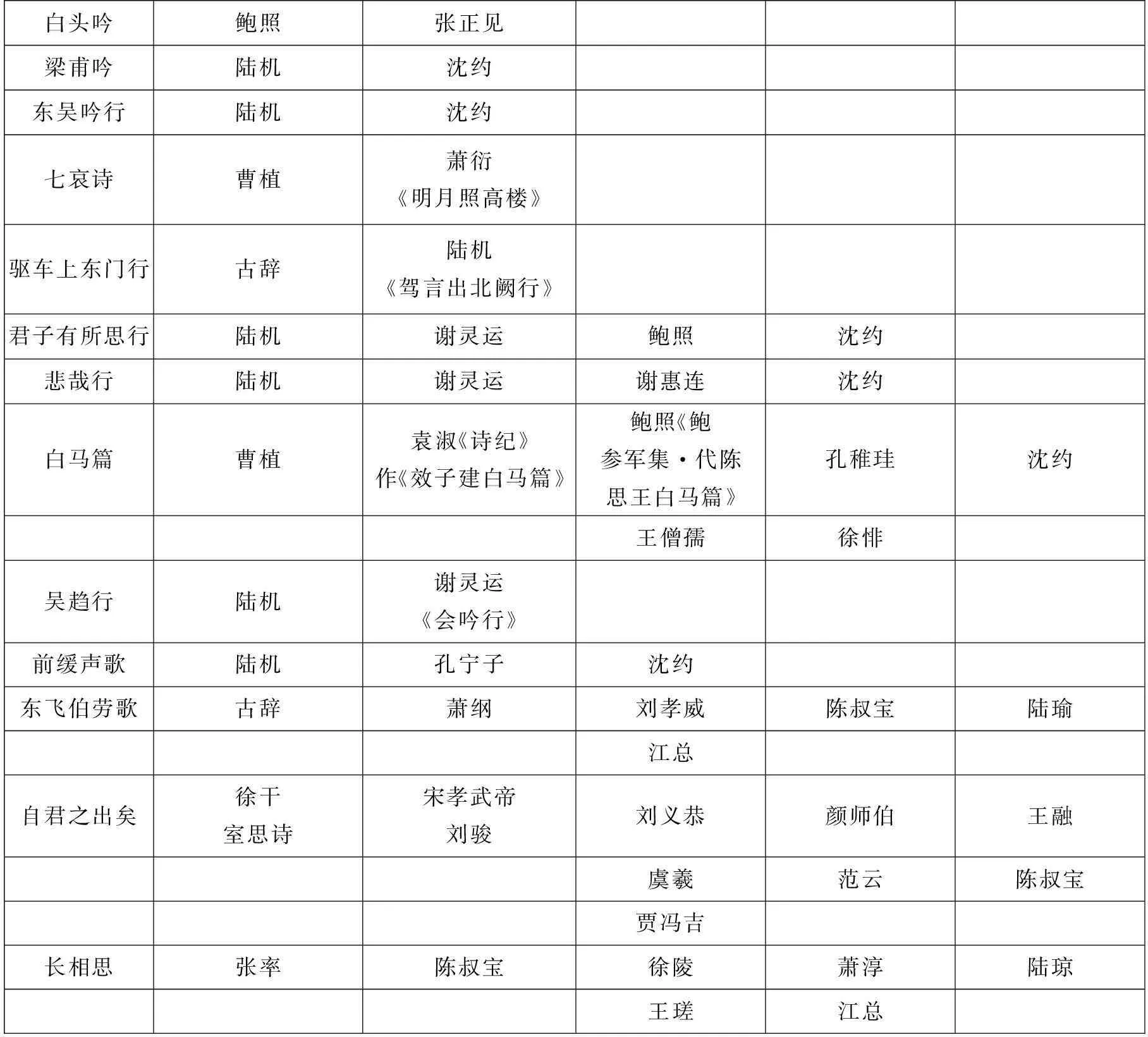

在上述判定原则下,本文依据《乐府诗集》《先秦汉魏晋南北朝诗》将拟篇乐府诗列表于后。

二 魏晋宋齐梁陈拟篇乐府诗分阶段讨论

我们按照拟篇乐府发展过程中的写作特点,将魏晋宋齐梁陈的拟篇乐府分为三个阶段,下面分别加以讨论。

1.拟篇乐府诗的萌芽——曹魏拟篇乐府诗

曹魏拟篇乐府诗并不多,应该说,还处在拟篇乐府诗的萌芽阶段,作品数量较少,仅有曹植一首、曹叡二首、阮瑀一首;其次,严格拟篇之作不多,只有曹叡的《种瓜篇》在内容与结构上较为切合原作,其拟《古诗十九首·冉冉孤生竹》:

冉冉孤生竹,结根泰山阿。

与君为新婚,菟丝附女萝。

菟丝生有时,夫妇会有宜。

千里远结婚,悠悠隔山陂。

思君令人老,轩车来何迟。

伤彼蕙兰花,含英扬光辉。

过时而不采,将随秋草萎。

君亮执高节,贱妾亦何为。

(《冉冉孤生竹》)

种瓜东井上,冉冉自踰垣。

与君新为婚,瓜葛相结连。

寄托不肖躯,有如倚太山。

兔丝无根株,蔓延自登缘。

萍藻托清流,常恐身不全。

被蒙丘山惠,贱妾执拳拳。

天日照知之,想君亦俱然。

(曹叡《种瓜篇》)

原作以孤竹结根泰山起兴,以菟丝附女萝比喻相互倚依的夫妻关系,以女性口吻讲述一对夫妻本已定婚,但丈夫却迟迟不来迎娶,女心伤悲,担心年华易逝,容颜易老。曹叡之作则以瓜易竹,将菟丝附女萝之亲密依托换为瓜葛之结连依靠,同样是女性口吻的诉说,与原作主题相同、结构相似、题材相似,是较为典型的拟篇作品。

曹植的《美女篇》以《陌上桑》古辞为蓝本,但并非全篇模拟,保留了罗敷之美及路人叹美的情节,剪掉了使君相邀、罗敷拒绝的情节,而代之以佳人求贤、中夜长叹:

美女妖且闲,采桑歧路间。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

攘袖见素手,皓腕约金环。

头上金爵钗,腰佩翠琅玕。

明珠交玉体,珊瑚间木难。

罗衣何飘摇,轻裾随风还。

顾盼遗光彩,长啸气若兰。

行使用息驾,休者以忘餐。

借问女安在,乃在城南端。

青楼临大路,高门结重关。

容华耀朝日,谁不希令颜?

媒氏何所营?玉帛不时安。

佳人慕高义,求贤良独难。

众人徒嗷嗷,安知被所观?

盛年处房室,中夜起长叹。

这首诗写到了美女采桑、衣着佩饰、行者忘机、问女居处,诸环节都取自《陌上桑》,在描写罗敷美貌上,曹植用笔较多,将原作中的四句扩展成了十句,并渐次写到了素手、皓腕的女性玉体,并加入“攘袖”等采桑动作,这样的描写实已开了齐梁诗人关注女性身体及动作描写的先河。这篇作品并非典型的拟篇之作,应是掺杂着较多的个人之思。

2.拟篇乐府诗的发展阶段——晋宋拟篇乐府

晋宋时期是拟篇乐府的发展期,出现了傅玄、陆机、鲍照、谢灵运、谢惠连等一批拟篇名家,他们不仅作品数量众多,拟作水平较高,并经常借模拟而抒己意,更为特殊的是,在部分拟篇者与被拟者之间形成了某种程度上的“目标式”模拟,从而产生一种前后相及的创作链条,展示着拟作者与原作者之间关于某个话题的深度关联,或者说二者之间构成了一种新型的对话关系。

将原作进行自我的改编,是晋宋诗人的常见作法,以拟作往往踵武前作的傅玄为例,他的拟篇作品也常常体现出较为明显的改变。他的《西长安行》拟《有所思》,结构与原作无差,诗云:“所思兮何在?乃在西长安。何用存问妾?香衤登双珠环。何用重存问?羽爵翠琅玕。今我兮闻君,更有兮异心。香亦不可烧,环亦不可沉。香烧日有歇,环沉日自深。”(《玉台新咏》二)此作对《有所思》最大的改动在于“礼物”,不仅礼物本身有别,而且改变了礼物的发出者与接受者,原作本是女子为男子精心准备了礼物,听闻男子有他心后,“拉杂推烧之”,以示绝决;拟作则是男子为女子送上了礼物,女听闻男有他心后,把男子送的礼物弃掷一旁。这种改变仅属于构思上的些须新巧之处,但有些改变却表现出傅玄鲜明的价值判断,如《艳歌行》:

日出东南隅,照我秦氏楼。

秦氏有好女,自字为罗敷。

首戴金翠饰,耳缀明月珠。

白素为下裾,丹霞为上襦。

一顾倾朝市,再顾国为虚。

问女居安在,堂在城南居。

青楼临大巷,幽门结重枢。

使君自南来,驷马立踟蹰。

遣吏谢贤女:“岂可同行车。”

斯女长跪对:“使君言何殊!

使君自有妇,贱妾有鄙夫。

天地正厥位,愿君改其图。”

此诗与《陌上桑》结构完全一致,题材相同,有些句子甚至照搬原作,但人物形象及主题则有差别。作者力图将罗敷塑造成“贤女”的形象,因而她才有了一个长跪对、自称“贱妾”的温和甚至卑微式语言,原作对使君的犀利讽刺效果完全消逝。之所以有这样的主题改变,当源自傅玄的正统儒家思想。

陆机是一位应该被格外重视的诗人。他不仅大量拟篇他人的乐府诗,更成为后世最重要的被拟篇对象。陆机模拟了曹操的《苦寒行》、曹植的《门有万里客行》(易名为《门有车马客行》),《驾言出北阙行》拟《驱车上东门行》,《日出东南隅行》部分拟篇《陌上桑》。这几篇乐府诗具有如下特点:一、从拟篇角度看,陆机并未完全按照原作进行,最突出的是《日出东南隅行》,只在诗歌开头模拟《陌上桑》,其后则改变《陌上桑》的叙事特色并改变原作主题。二、陆机的拟篇乐府表达出强烈的人生感悟、个人情怀。《门有车马客行》拟曹植《门有万里客》,原作写突逢万里故乡客,客人陈述一路颠沛流离的迁徙生活,陆机则借用原作与客相见并陈述往事的写作模式,抒发强烈的思乡情感,并由此上升为对生命短促的感叹,并对生命的意义和价值持一种伤感的认识,“天道信崇替,人生安得长。慷慨惟平生,俯仰独悲伤”。《日出东南隅行》极力描写出游的美女,却言“冶容不足咏,春游良可叹”。《驾言出北阙行》更直接地感叹人生短促之感,“人生何所促,忽如朝露凝”,而人生世上,坎坷、困难无数,“辛苦百年间,戚戚如履冰”,在这不可改易的自然之道面前,人亦无可奈何,“仕智亦何补”,最好是优游良会,终此一生,表现了一种消极的人生观念。

更为耐人寻味的现象是陆机的多篇乐府诗成为后代文人拟篇的对象,计有《长歌行》《短歌行》《猛虎行》《燕歌行》《从军行》《鞠歌行》《豫章行》《长安有狭斜行》《塘上行》《秋胡行》《陇西行》《折杨柳行》《顺东西门行》《饮马长城窟行》《梁甫吟》《东吴吟行》《君子有所思行》《悲哉行》《吴趋行》《前缓声歌》等共二十篇。拟作者也较为集中,主要是谢灵运、谢惠连、沈约、鲍照、颜延之、孔宁子、张率等,尤其是前三者,拟篇均在10篇及以上,他们之间的乐府与拟乐府颇可玩味。(虽然沈约曾历仕宋、齐、梁三朝,但为了讨论方便,特将其对陆机乐府诗的模拟篇章纳入晋宋阶段。)

与他的拟篇乐府一样,陆机这些被拟篇的乐府诗常常表达人生感慨,诸如世路艰险、人心狡诈、时光飞逝、功业无成,谢灵运、谢惠连和沈约的拟作往往承袭陆作主题,并与之形成某种内在联系,构成一种应答或者是巧妙的呼应。有时,他们对陆机的观点表示认同,如陆机和谢灵运、沈约的《长歌行》:

逝矣经天日,悲哉带地川。

寸阴无停晷,尺波徒自旋。

年往迅劲矢,时来亮急弦。

远期鲜克及,盈数固希全。

容华夙夜零,体泽坐自捐。

茲物苟难停,吾寿安得延。

俯仰逝将过,倏忽几何间。

慷慨亦焉诉,天道良自然。

但恨功名薄,竹帛无所宣。

迨及岁未暮,长歌乘我闲。

(陆机)

倏烁夕星流,昱奕朝露团。

粲粲乌有停,泫泫岂暂安。

徂龄速飞电,颓节骛惊湍。

览物起悲绪,顾己识忧端。

朽貌改鲜色,悴容变柔颜。

变改苟催促,容色乌盘桓。

亹亹衰期迫,靡靡壮志阑。

既惭臧孙慨,复愧杨子叹。

寸阴果有逝,尺素竟无观。

幸赊道念戚,且取长歌欢。

(谢灵运)

连连舟壑改,微微市朝变。

来功嗣往迹,莫武徂升彦。

局涂顿远策,留欢恨奔箭。

拊戚状惊澜,循休拟回电。

岁去芳愿违,年来苦心荐。

春貌既称红,秋林岂停蒨。

一倍茂陵道,宁思柏梁宴。

长戢兔园情,永别金华殿。

声徽无惑简,丹青有余绚。

幽龠且未调,无使长歌倦。

(沈约)

从结构与主题上看,三者极为相似。陆机之作先讲时光飞逝之自然物象,再聚焦到个人感受,体泽坐自捐,吾寿安得延,接着感叹功名薄寡,史书无载,最后归结以及时行乐。谢灵运和沈约基本上是按照这一思路进行模拟,只是改变了原作中的意象,但关键性诗句一一照应,如陆作云时光飞逝:“年往迅劲矢,时来亮急弦”,谢作便云:“徂龄速飞电,颓节骛惊湍”,沈则云:“局涂顿远策,留欢恨奔箭”;陆作云年华易老:“容华夙夜零,体泽坐自捐”,谢作云:“朽貌改鲜色,悴容变柔颜”,沈作云:“岁去芳愿违,年来苦心荐”;陆作云无功名,且行乐:“但恨功名薄,竹帛无所宣。迨及岁未暮,长歌乘我闲”,谢作云:“寸阴果有逝,尺素竟无观。幸赊道念戚,且取长歌欢”,沈作云:“声徽无惑简,丹青有余绚。幽龠且未调,无使长歌倦”。这表明谢灵运与沈约在拟作时,既有意识地模拟又力求在语句表达上有所改变。

有时作者在拟作中回答陆机的问题,并不赞同陆作的看法。如《鞠歌行》,陆机感慨知音难觅,其云:“鼓钟歇,岂自叹,急弦高张思和弹。时希值,年夙愆,循己虽易人知难”,谢惠连与陆机诗意相同,谢灵运则云:“德不孤兮必有邻,唱和之契冥相因。譬如虯虎兮来风云,亦如形声影响陈”,既是告诫又是宽慰,德不孤邻自来,表达了与原作之间的一种鲜明联系。从语言运用的角度言,谢灵运、谢惠连、沈约等的拟篇作品还继承了陆诗善用对偶的特色。因学者多有论及,此不赘言。

陆机被许为“太康之英”,虽然后人的评价褒贬不一,但从其乐府诗被大量模拟的情形而言,他的诗歌无疑堪称六朝时期的经典之作。

3.拟篇乐府诗的高潮——齐梁陈拟篇乐府

齐梁陈拟篇乐府数量大增,其中大部分作品或为文人同时创作,属于文人中的一种雅集娱乐方式。从拟篇篇目看,齐梁陈文人比较偏爱古辞,如《陌上桑》《长安有狭斜行》(及由此衍生而来的《三妇艳》)《饮马长城窟行》《东飞伯劳歌》等。当然他们也对部分文人乐府进行了较为集中的拟篇,如徐干的《自君之出矣》、张率的《长相思》等,从某种意义来说,这些被后人热情追拟的诗歌自然也成为了乐府诗中的经典。

从写作内容看,这些拟篇作品的写作突显了“艳情”,体现出鲜明的宫体特色,即使原作并无艳情之语,文人们也会将之打造为艳情之作。最典型的莫过于《陌上桑》。《陌上桑》古辞虽有描写罗敷美貌之语,但其用笔只在衣着与围观者的反应,属于侧面描写,本无艳情之感。拟作则不然,其主要表现有:其一,拟作往往略去罗敷力拒使君的情节,只取其美貌及采桑的部分,这就大大削减了罗敷机智、聪慧的形象,突出了罗敷的美貌,为艳情张本;其二,写罗敷采桑,往往从采桑的动作及神态入手,刻画罗敷的风情,“采繁钩手弱,微汗杂妆垂”(陈叔宝)、“人多羞借问,年少怯逢迎”(张正见)、“含情动燕俗,顾景笑齐眉”(萧子范);其三,最为微妙的是罗敷对使君的态度,并不如古辞所写那般决绝,有时甚至是欲拒还迎的,“使君徒遣信,贱妾畏蚕饥”(顾野王)、“不应独归早,堪为使君知”(陈叔宝)、“无由报君信,流涕向春蚕”(吴均)。除艳情主题外,文人对于夸耀富贵主题及边塞主题亦有涉及,典型作品为拟《长安有狭斜行》、拟《相逢行》、拟《饮马长城窟行》等。

从拟作与原作的关系看,此一时期的拟作往往具有相当高的“忠实”度,即在结构及主题上亦步亦趋地进行模拟,尤为堪当“失去个性”之评,《相逢行》《长安有狭斜行》等的拟作最为典型。但诗人们亦在模拟中力求创新,试图以奇思俊语超越原作及同时之作。《自君之出矣》取自于徐干的《室思诗》,其诗构思巧妙,“自君之出矣,明镜暗不治。思君如流水,无有穷已时”,拟作的体式结构与之如出一辙,但在设喻环节竞出新巧,陡发奇思,引人入胜,诗人有如形影、如明烛、如蔓草、如风影、如昼烛、如寒草、如落日、如夜烛、如蘗条、如明烛等多种比喻,实属奇巧,又妙在同而不同,同喻为“烛”者,又有明烛、昼烛、夜烛之别,诗人们又巧为之顺势解说,足见用心之处:“思君如明烛,中宵空自煎”“思君如昼烛,怀心不见明”“思君如夜烛,垂泪著鸡鸣”“思君如明烛,煎心且衔泪”等,可见文人的争胜心理。

从以上分析来看,拟篇者虽有亦步亦趋式的模拟,但从曹魏时起,便涌动着一股离散与对话的意味,显露出作者的个性与思想。

三拟篇乐府诗的文学史意义

魏晋六朝拟篇乐府诗的写作过程,有一个鲜明的写作倾向,即由文人个体的自我抒情向文人集团的共同娱乐方向转化,这也是时代文学的写作倾向。

很明显,曹魏晋宋的诗人总是表达着他们的现实感受、人生感触。汉末曹魏时期,文学已经从经学中独立出来,鸿都门学的设立,进一步提高了文学才艺的地位,社会对个人的文艺才华越来越重视,张衡的抒情小赋、《古诗十九首》将文人的情感世界作为表现对象。来自于民间的乐府诗“感于哀乐,缘事而发”,同样书写着百姓生活中的喜怒哀乐。拟乐府,正是文学上的雅俗合流,文人们越来越自如地运用文学艺术表现手段,书写着个人情怀。此时,拟乐府还并不普遍,重视篇章结构与主题的拟篇乐府率先成为文人发抒心声的手段。曹植的《美女篇》借旧瓶装新酒,大胆地改变原作主题,借女子盛年不嫁而抒己政治命运之慨,成为拟篇乐府中首次抒发个人情怀的作品。此后,这一创作倾向得到了发扬光大,其后的陆机、谢灵运、谢惠连、沈约等便是代表。由于个人遭际、政治生活上的不如意,难免使诗人们共同抒发着年华易逝、功业难成的情怀,而陆机也就成为了他们共同的拟篇对象。

拟篇乐府发展至齐梁陈,写作目的几乎完全转入了娱乐追求。从齐梁陈拟篇文人的组成看,他们几乎全部属于一定的文学集团,其中较为突出的是萧纲文学集团与陈叔宝文学集团。萧纲“引纳文学之士,赏接无倦,恒讨论篇籍,继以文章”[5](P109),“文筵讲席,朝游夕宴”是其追求的“寓目写心”之事,“吾辈亦无所游赏,止事披阅。性既好文,时复短咏。虽是庸音,不能阁笔,有惭伎痒,更同故态”[5](P690)。陈叔宝周围也聚集一批狎客,宴饮赋诗,“后主每引宾客对贵妃等游宴,则使诸贵人及女学士与狎客共赋新诗,互相赠答,采其尤艳丽者以为曲词,被以新声,选宫女有容色者以千百数,令习而歌之,分部迭进,持以相乐”[6](P131)。不难看出,游宴娱乐与文学写作的文学传统至此得到大力张扬。尧舜禅位时,君臣唱和有《卿云歌》,汉武帝与君臣在柏梁台联句成诗,此后,这一创作传统成为文人至爱,曹丕曾无限缅怀此种人生乐事:“每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗,当此之时,忽然不自知乐也”(《与吴质书》)[7](P591),萧统亦曾云:“既责成有寄,居多暇日,肴核坟史,渔猎词林,上下数千年间无人,致足乐也。”[8](P74)萧纲、陈叔宝等更是乐此不疲。游宴作诗,正是此时文学观念娱乐化倾向的典型体现。詹福瑞、赵树功先生在《从志思蓄愤到遣兴娱情——论六朝时期的文学娱情观》[9]一文中列举了大量材料,兹不赘述。娱乐化的文学,同样透露出强烈的竞争意味,上所引萧纲语中“虽是庸音,不能阁笔,有惭伎痒,更同故态”,其核心在于文人负伎在身,伎痒难耐,因而须在众人面前展现其伎,方为畅快,这种心理自然也是众多文人学士的共同想法。在共同拟篇乐府诗时,既是与前人相较,又是与同时人相较,是“文人相轻”、展示自我的一种有效途径,更不要说在这种文学较量背后所隐含的利禄追逐了。在这种文学风气之下,文人们竞出新巧,互相争胜,迎合集团主人的喜好,集中创作了一批拟篇乐府诗。如《长相思》的拟篇作品,诗人们纷纷琢磨辞句,竞出新奇。诗以“长相思”起,续以“久别离”句,第三句则为诗人发挥之处,其后则极力渲染相思之苦,陈后主及其文臣纷纷竞作。在写相思之苦时,有用典者,“上林书不归,回文徒自织”(陈后主);有以民歌谐音法入诗者,“柳絮飞还聚,游丝断复结”(徐陵);有以景反衬者,“室冷镜凝冰,庭幽花似雪”(陆琼);有大肆夸张者,“逶迤百尺楼,愁思三秋结”(江总)等,就在这种殚精竭虑式的乐府拟篇活动中构成了一种夹杂有竞争性的文学狂欢。

拟篇者虽力图有所创新,但在创作中又往往自觉不自觉地维护着原作的写作特色,从而使某一写作特色因为大家的共同追逐而固定下来,成为某种写作模式或范式。《相逢行》《长安有狭斜行》在写作内容上形成了“相逢问路—君家富贵—三子荣归—三妇勤孝”的写作模式。最典型的是《长相思》的诗体形制,此辞最早由宋吴迈远所写,为五言,共二十二句。梁昭明太子所作为五言六句,篇幅大大缩短。但到张率时,其所写则为三三七、三三、五五、五五的特殊写作形式,引入三言句、七言句,句子参差不齐,篇幅又被拉长。在拟篇时,陈后主二首、徐陵二首、萧淳、陆琼、王瑳、江总一首全部采用张率的写作形式,这就确立了《长相思》“三三七、三三、五五、五五”的诗体写作模式。写作模式的确立,有力维护了原作的乐府诗诗体特征,也凸显了原作的经典价值、示范意义。在拟篇乐府的写作中,最具典型性的写作范式且代表着诗歌写作发展方向的当为陆机乐府诗的“感物—兴情”范式。

在陆机被拟篇的乐府诗中,基本上都采用了这一写作模式。如《折杨柳行》:

邈矣垂天景,壮哉奋地雷。

隆隆岂久响,华光恒西隤。

日落似有竟,时逝恒若催。

仰悲朗月运,坐观璇盖回。

盛门无再入,衰房莫苦闿。

人生固已短,出处鲜为谐。

慷慨惟昔人,兴此千载怀。

升龙悲绝处,葛虆变条枚。

寤寐岂虚叹,曾是感兴摧。

弭意无足欢,愿言有余哀。

诗从自然之景写起,华光虽丽,却必然要西聩,奋地响雷,却并不长久。就在这斗转星移中,时光飞逝,人生本就苦短,更何况出处难谐。自然景物引起诗人的寤寐难眠,哀叹连连。这是一首典型的“感物—兴情”之作。上文所引《长歌行》,亦是从天日运行、地川流走,感受到年往时来的逼迫感,引发诗人未及建功的悲叹。其《短歌行》也从自然景物写起,从朝霜、苹、兰、蟋蟀等景物中有感,兴起“来日苦短,去日苦长”的感叹。

感物而兴情,正是魏晋时代的文学焦点。天灾人祸、混乱时代的文人们敏感地意识到时光飞逝、生命不永,忧生伤时的时代命题横亘眼前,感物既成为情感的依托,也成为情感的发泄口,他们特别关注时间与生命投射在人世的影子——自然万物,在万物凋逝的悲伤中品味人生短促之悲,曹植《赠白马王彪》:“感物伤我怀,抚心长太息”,陆机《赴洛》:“岁月一何易,寒暑忽已革。载离多悲心,感物情凄恻”,张协《杂诗》:“感物多所怀,沈忧结心曲”。《礼记·乐记》就已指出人“感于物而动,性之欲也”[10](P984),陆机则将“物”定位为四时景物,《文赋》云:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。”[11]在春秋代序的万物变化中,或叹、或思、或悲、或喜,引起情怀律动,从而激发文学创作的出现。其后又有刘勰在《文心雕龙》中进一步加以发挥,《明诗》云:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”[12](P65)《诠赋》云:“原夫登高之旨,盖睹物兴情。情以物兴,故义必明雅;物以情观,故辞必巧丽。”[12](P136)虽然当时的文人们已经在赋、古诗的写作中运用“感物—兴情”的范式进行创作,如曹丕的《感物赋》、张协的《杂诗》等,但陆机首先大量而集中地将此种范式应用于乐府诗的写作中,以抒发自己的内心悲慨。这种写作范式引起有思想共鸣的谢灵运、谢惠连、沈约等人的大力模仿,使得乐府诗中的“感物—兴情”写作范式得以确立,乐府诗与赋、古诗一起成为文人“表达个体生命体验的必不可少的艺术手段”。[13]

一种文学创作现象,既是时代文学的构成部分,又反映了时代文学风气。魏晋六朝的拟篇乐府创作潮流帮我们构建起了文人个体自我抒情向文学群体共同娱乐转化的发展脉落,同时展示给我们以富有时代特色的“感物—兴情”写作范式,给我们提供了一个理解某些特殊文学现象(比如谢灵运、谢惠连等的拟陆而非拟曹)的侧面,也促使我们贴近作者的心灵去理解这些看似庸常的拟篇作品,从而达到对文学史发展过程的细微把握。

参考文献:

[1]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979.

[2]钱志熙.齐梁拟乐府诗赋题法初探——兼论乐府诗写作方法之流变[J].北京大学学报,1995(4).

[3]钱志熙.乐府古辞的经典价值——魏晋至唐代文人乐府诗的发展[J].文学评论,1998(2).

[4]鲍照,钱仲联.鲍参军集注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[5]姚思廉.梁书[M].北京:中华书局,1973.

[6]姚思廉.陈书[M].北京:中华书局,1972.

[7]曹丕.与吴质书[M]//文选.北京:中华书局,1977.

[8]萧统,俞绍初.昭明太子集校注[M].郑州:中州古籍出版社,2001.

[9]詹福瑞,赵树功. 从志思蓄愤到遣兴娱情——论六朝时期的文学娱情观[J]. 文艺研究,2006(1).

[10]孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[11]陆机,张少康.文赋集释[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[12]刘勰,范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1961.

[13]陈伯海.唐前诗歌意象艺术的流变[J].社会科学战线,2013(7).

附录:魏晋六朝拟篇乐府诗

白头吟鲍照张正见梁甫吟陆机沈约东吴吟行陆机沈约七哀诗曹植萧衍《明月照高楼》驱车上东门行古辞陆机《驾言出北阙行》君子有所思行陆机谢灵运鲍照沈约悲哉行陆机谢灵运谢惠连沈约白马篇曹植袁淑《诗纪》作《效子建白马篇》鲍照《鲍参军集·代陈思王白马篇》孔稚珪沈约王僧孺徐悱吴趋行陆机谢灵运《会吟行》前缓声歌陆机孔宁子沈约东飞伯劳歌古辞萧纲刘孝威陈叔宝陆瑜江总自君之出矣徐干室思诗宋孝武帝刘骏刘义恭颜师伯王融虞羲范云陈叔宝贾冯吉长相思张率陈叔宝徐陵萧淳陆琼王瑳江总

(说明:1.本表曾参考台湾大学沈凡玉制订的《汉魏六朝拟篇诗歌一览表》,见《从拟篇法论陆机对南朝诗人的影响》一文,《台大中文学报》2014年6月,123-180页;2.表格中拟篇乐府诗名只列与原作不同者。)

责任编辑赵成林

*基金项目:本文为国家社会科学基金重大项目“中国诗词曲源流史”(11&ZD105)、教育部规划基金项目“汉代乐府古辞与魏晋六朝文人拟古辞研究”(12YJA751062)。

*作者简介:文晓华(1971-),女,河北唐山人,文学博士,副教授。研究方向为先秦两汉魏晋南北朝文学。

中图分类号:I207.22

文献标识码:A

文章编号:1006-2491(2016)02-0021-08