省属高校推进非洲来华留学研究生英语授课措施研究

——以西南科技大学为例

卢玉斌 宋丹路

(1. 西南科技大学制造过程测试技术教育部重点实验室 四川绵阳 621010;2. 西南科技大学研究生部 四川绵阳 621010)

省属高校推进非洲来华留学研究生英语授课措施研究

——以西南科技大学为例

卢玉斌1宋丹路2

(1. 西南科技大学制造过程测试技术教育部重点实验室四川绵阳621010;2. 西南科技大学研究生部四川绵阳621010)

【摘要】来华留学生工程教育对中国建设教育强国和世界一流高等教育具有重要战略意义,但其面临诸多挑战,其中一个重要的制约因素是留学生英语授课力量薄弱。本文以西南科技大学为例,对我校面临的挑战和机遇进行分析,并建议以招收非洲来华留学研究生为突破口,提出推进留学研究生全英语授课的相关对策,致力于改变目前采用汉语作为授课主体媒介的高门槛、导致学习周期过长的现状,以满足留学生的多元化学习需求。

【关键词】来华留学生;研究生;英语授课;工程教育

一、背景

在 21 世纪的知识经济时代,随着经济全球化的趋势,发展对外教育是高等教育以及高校国际化的重要途径[1]。而来华留学生所占学生的比例,特别是来华留学研究生所占的比例,是衡量一所大学国际化办学水平的重要指标之一[2]。而就留学生的成分而言,目前在发达国家中留学研究生是主体,并有部分留学本科生和进修生[3]。

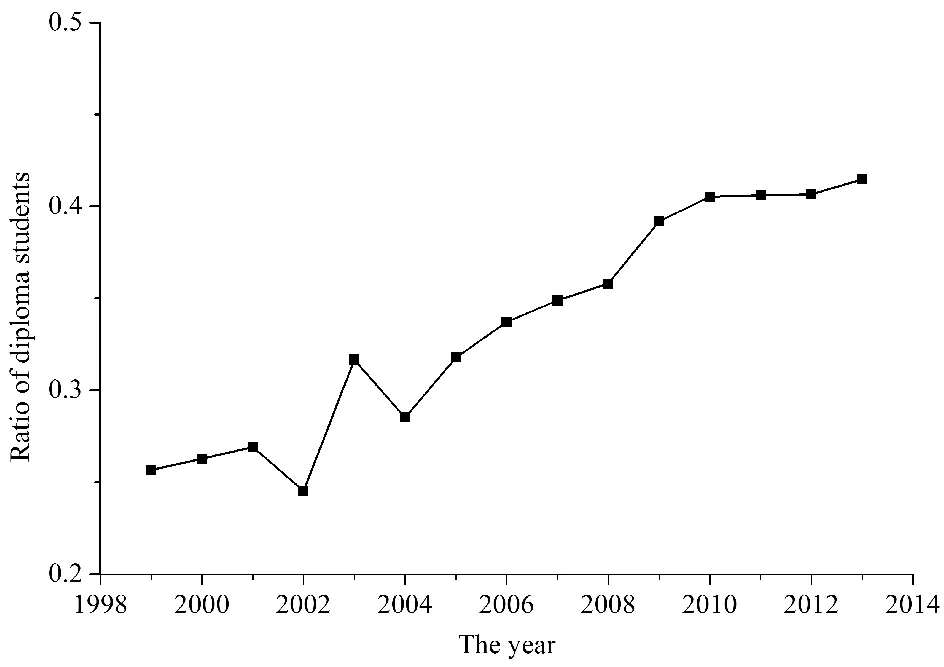

近年来,我国的来华留学生教育进入高速发展期,图1的统计数据表明自1998年以来,除了2003年有小幅减少之外,来华留学生总数总体上呈指数型增长。根据《全国来华留学生简明统计》的数据分析来华留学生的类别,结果如图2所示。发现自1999年以来,在来华留学生中,学历生(包括专科生、本科生和硕士及博士研究生)占总数的比例在2003年以前波动较大,从2004年开始该比例逐年增加,然而增加幅度不是很大,截止2013年学历生所占比例尚仅有41.5%,其余58.5%为非学历生。而在学历生中硕士与博士研究生所占比例的分析结果如图3所示。可见从1999年到2006年此比例基本呈逐年下降趋势,而后开始逐年增加,总体来说在大约15%-30%范围内变化。

图11998年以来来华留学生总数变化趋势

(数据来源:中国高等教育学会外国留学生教育管理分会《全国来华留学生简明统计》)

图21999年以来来华留学学历生占总数比例的变化趋势

图31999年以来来华留学研究生占学历生比例的变化趋势

图41999年以来来华留学生学习理工科专业比例的变化趋势

依据《全国来华留学生简明统计》所提供的数据,对来华留学生所选择的专业进行分析,图4为所获得的结果。发现来华留学生选择汉语言和医科专业进行学习所占的比例分别位居第一和第二。此外,非洲等发展中国家的建设需要高水平的理工科专业人员,因此越来越多的留学生转向学习理工科专业。从统计结果发现选择工科和理科专业相加起来的留学生占留学生总数的比例尚无明显规律,除了在2008年时该比例达到将近9%之外,其余均在3%-5%的范围内波动。

教育部在《全国来华留学统计年鉴》中提出:“教育部将在今后一段时间以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为抓手,切实贯彻落实《留学中国计划》,使来华留学环境不断优化,使来华留学管理不断规范,使来华留学教育质量水平得到大幅提升,使中国在亚洲地区成为最大的留学目的地国家,到2020年,全国当年来华留学生数量争取达到50万。” 《留学中国计划》的重要组成部分之一是来华留学生工程教育,这对于中国建设世界一流的高等教育以及把中国建设为教育强国都具有极大的促进作用,对于提升中国的外交形象和国际地位是必不可少的。我国高等教育所培养的来华留学生数量目前不断攀升,然而以来华留学生为授课对象的高等工程教育仍有很大的发展空间。留学生工程教育的发展仍面临着巨大挑战[4]。在来华留学生中,选择就读工科专业的学生仍然很少,在2012年该比例为6.8%,且学历教育所占比重较低。

地方高校对于推动实现《留学中国计划》的目标具有重要作用,可承担更多的任务,并做出更大的贡献。开展来华留学生教育是地方高校体现开放性办学的标志之一,对于地方高校凝练具有优质资源和办学特色具有很好的促进作用,同时地方高校还应成为文化传承与创新及中国优秀传统文化传播者的生力军,地方高校也应把发展来华留学生教育作为其发展战略和办学的重要组成部分[5]。

以东北电力大学为例,探讨了作为一个非重点又地处非经济发达地区的理工科地方高校在发展来华留学生教育方面的探索与实践[1]。为了在激烈的市场竞争中占得先机,北华大学积极探索和实践了来华留学生教育“趋同培养”与“特质培养”相结合的教育模式[5],在来华留学生教育中存在的一些矛盾得到了较为有效的解决。以地级市地方高校来华留学生教育现状为基点[6],以台州学院为个案,针对来华留学生的教育特点,提出解决措施。

西南科技大学目前的留学生以汉语言非学历生为主,2014年学校的在校学生总数为32899人,其中留学生仅有8人。作为位于中国科技城、由四川省人民政府与教育部和国家国防科技工业局共建高校,西南科技大学的强项并不在于语言教学,而在于先进建筑材料、核废物与环境安全、植物遗传与育种、非金属矿产资源开发、特殊环境机器人技术、生物技术等优势学科,然而这些特色与优势学科并没有在来华留学教育中体现出来。针对来华留学生的英语授课力量薄弱目前是西南科技大学提升留学生教育的规模和层次的一个关键短板之一。西南科技大学目前大部分课程采用中文授课,仅有少部分课程采用英语或双语授课,但存在分散、零碎、难以产生合力的问题,还没有形成较为完备的用英语授课的学科体系。对非中文专业学生特别是理工科专业的留学生进行中文授课很难形成竞争力。

因此,本文将针对西南科技大学的现状提出扩大英语授课的对策,使目前许多高校采取的先学语言再学专业导致学习周期过长的现状得以改变,使留学生多元化的学习需求得到满足,达到留学生的层次和规模在我校扩大的目标。

二、西南科技大学开设留学生英语课程的局限性分析

西南科技大学的教师(尤其是青年教师)普遍要求具有博士学位或有海外留学经历,特别是制造科学与工程学院聚集了一支海外创新科研团队,基本以具有海外学习或工作背景的博士组成。以制造科学与工程学院为例,具有海外留学或工作背景的教师有13人,占全院教师的比例约为11.8%,而目前能较好采用英文授课的教师占比约为6.4%。目前有9门课程可实现英文授课。正在采用英文或者双语授课的课程有两门,分别是《机电系统仿真设计》和《专业外语》,并已通过学校研究生院的精品课程建设验收。这些教师经过多年的英语学习和专业训练,可较为熟练地把语言与专业进行有机结合。其次,目前国家大力推动国际学术交流,相关项目很多,这就使许多教师获得机会体验观察国外教师的教学风格,获得感性认识。然而西南科技大学目前开设针对来华留学生的全英文授课的理工科专业尚存在以下困难:

(一)“专业”+“英语”复合型教师的不足

绝大部分的教师对其领域内的专业知识都能够熟练掌握,在专业英语阅读和翻译方面也具备一定的能力,然而对于语言教学的规律却了解不多,这样要想流利自如地以英语作为媒介来诠释专业知识的魅力就显得相当困难。而另一方面,具有较高英语水平的教师又大多出身于英语相关专业,所了解的理工科专业知识不多,这样要讲解专业名词和专业知识时就很难驾轻就熟。

(二)教师的主动性和能动性不强

相比于采用中文这一母语进行教学,采用英文授课时导致师生之间的课堂互动不够顺畅,教学效果也不够理想。而目前教学评估压力较大,每学期学生和同行专家都要对教师的教学效果进行评估,这就使得教师选择采用英语授课可能会感到不堪重负、力不从心。

此外,在西南科技大学从事科研工作不但能够获得大量的科研经费,也更易于职称晋升;而教师选择采用英语进行授课则需要花费大量时间准备英文讲义和研读外文教科书备课,这对教师的科研工作必然产生影响。这就导致许多教师轻教学重科研,对于全英文教学积极性和热情不高。

(三)相应的激励措施缺失

较之于其他一般课程的教学,“英语教学”课程对于提高学生专业知识的理论水平和专业英语水平需要兼顾考虑,这就使得教学过程中不但具有较大难度,也要付出更多的努力。然而政策倾斜和课时费等与英语授课教师的付出却不相称,这就导致全英文授课教师的积极性被极大地抑制了。

除了上述的师资局限性之外,我校发展留学生教育的另一重要制约因素是缺少专门的留学生管理机构。很多来华留学生教育发展较好的高校均设立了“国际交流学院”这样的常设机构,负责对学校来华留学生教育的政策、制度和管理水平等问题进行研究。

三、应对策略

(一)政策支持与倾斜

1. 针对开设全英文授课专业的教师应有职称评审优先权,有优先出国进修、获得参加国际学术会议差旅资助的资格。反之将受到限制,甚至不能享受。学校可以把这些政策支持以《留学生英语授课教师激励办法》这样的文件进行规定,形成国际化的考核标准,从而对各院系形成触动作用。

2. 当教师选择采用全英文授课,备课时就需要付出更多的时间和精力,这样才能获得良好的教学效果。另一方面,授课教师还需要使自己的英语水平不断得到提升,把专业英语和日常口语进行结合,在课堂上才可能实现很好的互动式教学。第三,授课教师需要了解并注意学生的背景,了解不同的文化以辅助教学,并参考国外的教学方式。因此,全英文授课教师的课时费在目前的水平基础上需要大幅度提高,从而解决高要求与低待遇这一矛盾。

(二)来华留学生定位

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》在2010年2月28日颁布,其中体制改革部分对来华留学有如下表述:“为了达到优化来华留学人员结构这一目标,今后将重点资助发展中国家的学生,对这些学生增加中国政府奖学金的资助数量。”

按照《全国来华留学生简明统计》的数据分析来华留学生的洲别,结果如图5所示。可发现自1999年至2004年来自非洲的留学生占来华留学生总数的比例基本在3%左右波动;2004年之后,该比例逐年增加,至2013年已增加到超过10%。这与中国政府奖学金向发展中国家倾斜密不可分,统计数据表明中国政府奖学金资助的来华留学生中来自非洲的在2008年和2009年分别占27.63%和26.40%,对拉动来自非洲留学生规模的作用明显。

因此,作为切入点并形成辐射效应,我校应结合优势学科定位于招收机械工程学科、来自于非洲的攻读研究生层次的留学学历生。根据国家留学基金委提供的资料,目前开设有机械工程领域硕士研究生全英文授课的高校尚不多,仅有6所,如中国科学院大学、北京理工大学和哈尔滨工业大学等;而川内的四川大学等采用的是纯汉语授课或以英语授课为辅。为了形成我校的吸引力,在招收非洲来华留学生攻读研究生学位时可不要求其具有汉语基础, 只要具备本科或同等学历,并具有较好的英语听说读写能力即可。然而这些学生中有些来自于母语为非英语国家[7],如果教师在讲授课程时英语不标准,势必导致因语言障碍使师生之间的专业交流受到影响,这样专业教学质量会大打折扣。鉴于此种情况,非洲来华留学生在我校学习的知识传授应以标准英语授课为主。

图51999年以来来华留学生中来自非洲学生比例的变化趋势

(三)师资队伍的构建

国际化教学成功的重要因素之一是具备优良的师资队伍,经常出现于国内高校的状况是采用英语进行授课的教师有一定数量,然而在所有授课教师中所占比例不高,并且这些教师在专业的分布中呈现非平均态势,从而使得任何一个学科专业都无法构成完整的培养方案[8]。为了解决师资队伍这一问题,可考虑采用的措施之一是实施聘请和培养同步的原则。首先选择一个一级学科专业进行国际化培养,比如西南科技大学的机械工程一级学科专业具有一定的国际化办学优势,我们可以整合西南科技大学现有资源,集中力量开设机械工程领域全英文授课的硕士学位点。逐渐扩大影响力,吸引留学生前来就读。选定该专业的主干课程进行英语教学,然后选拔教师担任这些主干课程的教学。如果有一些关键课程还不具备英语授课的条件,为了构建本校的国际化教学师资队伍,可考虑从外校或国外高校聘请合适的教师担任教学工作。

(四)准入制度的建立

实施来华留学生的全英语教学,师资队伍往往成为瓶颈。开展来华留学生工程学历教育,对于师资的配备也提出了更高的要求[9]。具备高等学校教师的一般条件还只是国际化师资的必备条件之一,这些教师同时还应具有较强的英语语言应用能力和宽阔的国际化视野。这样就必须对留学生英语授课的教师实施资格认证制度,在实施过程中需要制定《留学生英语授课教师的资格评定条件》和《留学生英语授课教师的考核条例》等文件进行规范。具备海外留学、培训经历的教师应优先选拔,然后以研究生院作为牵头单位,经个人申报、院系专家组评审、学校评审委员会审核确认等程序,为审核通过的教师颁发资格证书。为了全面监督和控制教学质量,可由“留学生教学督导委员会”及“留学生教学顾问组”组成监控系统[4]。

一方面,英语授课教师的试讲准入制度需要建立;英语授课师资的培训机制也需要建立健全。开展教师培训可采用优秀教师示范课及国内外进修培训等多种形式,英语授课教师的教学水平得以提升,从而满足国际化留学生教育的实际发展需要[10]。

(五)体现留学生特色的课程设置

按照一级学科大类设置硕士研究生的国际化专业培养方案,应修满的课程总学分不低于30学分,其中必修课需要至少达到24学分,而选修课至少修读6学分,实施2至5年的弹性学制。建议的课程设置如表1所示。与其他高校相比,这样的课程设置可以体现出我校在建材加工设备设计与制造、传感与测试技术及智能机电系统等研究方向上的优势。采用国际上公认的或者通用的课程名称,补充和更新教学内容,课程设置涵盖机械工程学科下硕士专业的主干课程。参照学术型硕士研究生的标准实施论文答辩,学位论文可采用英文撰写,并附简版的中文学位论文。

表1 机械工程一级学科外国来华留学工程硕士研究生培养课程设置

“汉语言基础”、“中国文化概况”分别代替公共基础课中的“英语课”和“自然辩证法”及“科学社会主义理论与实践”课程[11]。而国际化专业培养方案中所有的专业课均采用全英语教学或者双语教学。为了体现留学生的国际办学特色,在选修课中可添加设置中国文学文化课、中国影视课程等,从而帮助更好地完成留学生的双语授课任务。

六、 推进导学制+辅学制

导学制的实施主体是导师,学生的专业教育、学业指导都需要负责,同时还应肩负学生的学习管理责任。而课程任课教师是辅学制的实施主体,任课教师在课程的学习中针对学生的不同掌握程度进行单独的辅导教学,每门课程在教学大纲中根据课程学分的不同均应设定最低的辅学课时标准,学校实行计划管理。

结论

本文以西南科技大学为例基于相关数据分析了省属高校推进非洲来华留学研究生教育的必要性和为非洲来华留学研究生进行英语授课的局限性。提出西南科技大学发展来华留学生教育的应对措施。包括要设立国际交流学院制定政策,对所要招收的来华留学生目标群体进行定位,以机械工程学科为突破口构建师资队伍,建立师资队伍,并推进导学制与辅学制,提高来华留学生教育质量。另外,本文还就体现西南科技大学机械工程学科特色的课程体系设置给出了建议。这些成果可为相关决策部门推进西南科技大学来华留学生教育提供指导。

参考文献

[1]陈瑜. 理工科地方高校发展来华留学生教育的探索与实践-以东北电力大学为例[J]. 教育科学, 2014, 7: 212.

[2]赵万霞, 辛暖, 赵伟. 改进来华留学生教育提升办学国际化水平[J]. 高等教育研究, 2003, 20: 41-42.

[3]王军. 来华留学研究生教育现状分析[J]. 中国高教研究, 2006, 6: 21-23.

[4]程文青, 赵晓峰, 曾喻江. 构建全方位来华留学生工程教育:基于一个案例的分析[J]. 高等工程教育研究, 2013, 4: 94-97.

[5]付洪利, 刘和忠, 曲永印, 吕永震. 趋同特质结合探索地方高校来华留学生教育模式[J]. 中国高等教育, 2013, 13-14: 63-65.

[6]张丽萍. 地方高校来华留学生教育现状及对策[J]. 高教高职研究, 2009, 12: 196-197.

[7]李彦青. 非洲来华留学生机械工程专业英语教学方法的优化探讨-以长沙理工大学安哥拉学生为例[J]. 大学教育, 2013, 9:78-79.

[8]狄晶. 高校国际化进程中担任来华留学生教育的教师角色转换分析[D]. 重庆大学硕士学位论文, 2011.

[9]丁笑炯. 来华留学生需要什么样的教育-基于上海市四所高校的数据[J]. 高等教育研究, 2010, 31(6): 38-43.

[10] 孙岚,魏建华. 来华留学生外语授课国际化专业满意度调查研究-以浙江科技学院为例[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 29(5): 230-233.

[11] 杜芳, 赵胜川, 张巍. 外国留学生研究生英语授课的紧迫性研究[J]. 中国电力教育, 2012, 31: 144-145,153.

On the Construction of English-teaching Education for African Students in China in Province-level Universities——A Case Analysis of Southwest University of Science and Technology

LU Yu-bin1, SONG Dan-lu2

(1. Key Laboratory of Testing Technology for Manufacturing Process of Ministry of Education,Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, Sichuan, China;2. Graduate Office, Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010, Sichuan, China)

Abstract:Engineering education for international students in China has strategic significance for China to become an education power which has world-class higher education. However, there are still many challenges to reach this goal. One of the important challenges is that English teaching level is low. In this study, the condition of international education of Southwest University of Science and Technology (SWUST) was analyzed. Difficulties and chances which SWUST faced are studied. Then a solution was proposed that international students from African can be set as the objective of SWUST. Efforts of how to develop all English covered teaching for overseas students were put forward. Thus, problems of language barrier and long study period could be overcome at some instance, and diversified learning requirements can be satisfied.

Key words:Overseas students in China; Graduates; English-teaching; Engineering education

收稿日期:2016-01-03

作者简介:卢玉斌(1980-),男,汉族,陕西丹凤人,博士,副研究员。研究方向:冲击动力学。

基金项目:西南科技大学专业学位研究生精品课程建设项目资助(13jpk018)。

【中图分类号】G423.04

【文献标志码】A

【文章编号】1672-4860(2016)02-0083-06