宋元外销瓷的窑口与输出港口

森达也

(日本 冲绳县立艺术大学)

宋元外销瓷的窑口与输出港口

森达也

(日本 冲绳县立艺术大学)

外销瓷,中国陶瓷,陶瓷贸易,泉州,福州,宁波

中国陶瓷的对外输出,始于唐代后半期,至宋、元時期达到最兴盛阶段。本文以南宋、元两代为中心,考察中国海外贸易陶瓷器生产地及海外贸易运输线路的变迁。南宋、元代的中国陶瓷输出,根据外销地点的不同,主要的贸易港口及外销陶瓷器的品类组成也有差异。通常而言,南宋、元外销东南亚与西亚的线路是以泉州为出发点,而销往日本的则是以福州与宁波为出发地。

中国陶瓷的对外输出,始盛于唐代后半期,至宋、元时期达到最兴盛的阶段。本文主旨在于以南宋与元代为中心,考察中国海外贸易陶瓷器生产地的变迁以及相关的贸易运输路线问题。

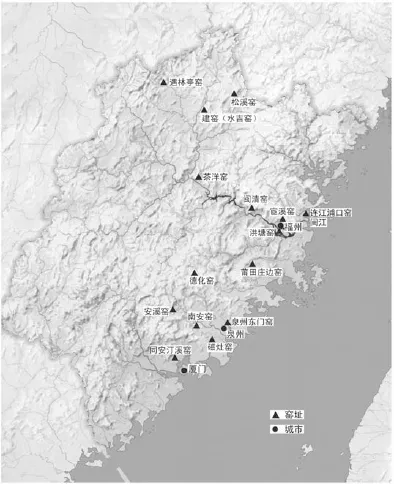

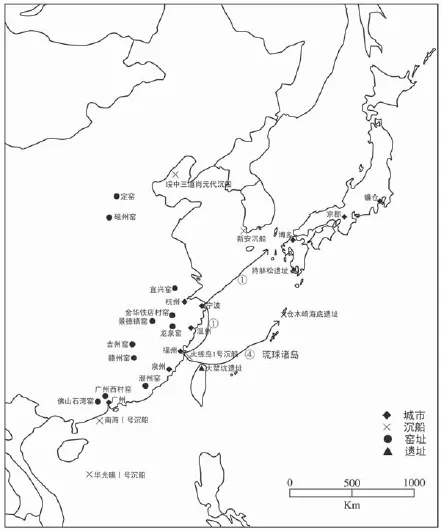

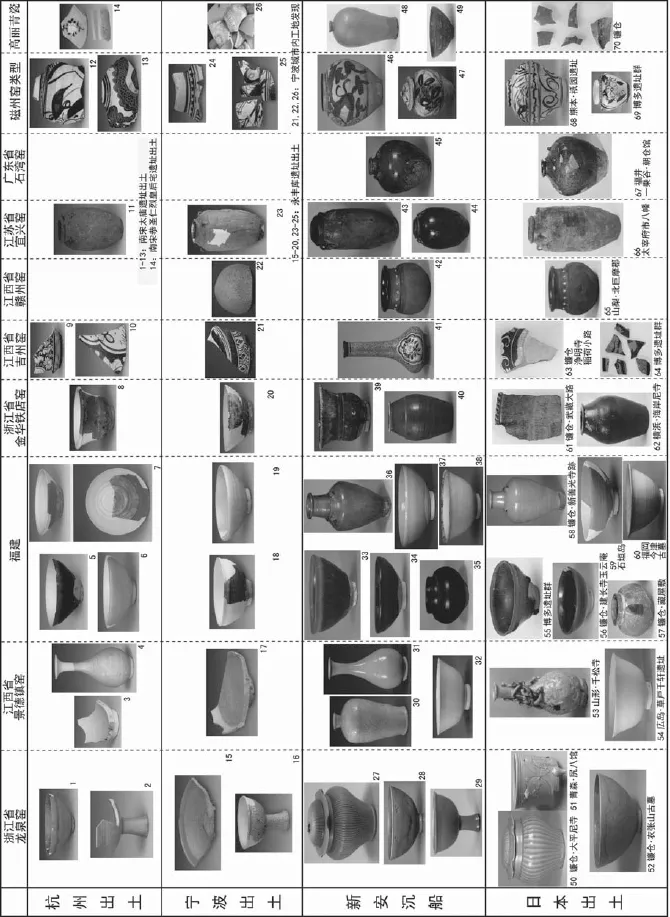

一、晚唐、五代(图一、二)

东南亚与西亚所发现的晚唐时期的中国陶瓷,主要包括河北邢窑白瓷,浙江越窑青瓷,河南巩义窑的青花、三彩与白瓷,湖南长沙窑青釉瓷以及广东仿越窑的粗制青瓷等品类。在印度尼西亚发现的“黑石号”沉船遗物,也包含上述遗址所发现的陶瓷制品类别。此外,除广东的仿越窑粗制青瓷以外的窑制品组合,与中国扬州唐城发现的陶瓷器内容也颇为一致。“黑石号”沉船推定是在扬州装载中国各地的陶瓷器,从扬州港出发,途中停靠广州装载广东所生产的仿越窑粗制青瓷之后,再继续航行西亚的商船。在唐代,扬州、广州是当时海外交流的最大据点,但是与日本等地的交流则以明州(宁波)为主要港口。宁波的和义路遗迹出土有越窑青瓷、长沙窑青瓷等遗物,据此推测输往日本与高丽的相同品类的陶瓷器也是以宁波港为出发地。此外,日本九州北部的博多与大宰府遗迹,出土有不少仿越窑粗制青瓷的福州怀安窑制品,因此推测有一条连结福州─宁波─博多三地的陶瓷器流通航线。

图一 晚唐

图二 五代-北宋早期

至五代,中国华北陶瓷的输出量变少,外销瓷器中的青瓷以越窑系、广东的仿越窑青瓷为主,白瓷则以安徽繁昌窑的白瓷、青白瓷为主。华北陶瓷的输出量虽少,但在印度尼西亚发现的印坦沉船中有少量磁州窑白釉瓷,井里汶沉船也发现少量定窑白瓷。这个阶段的主要输出港口是杭州湾岸的港口(杭州及宁波等)与广州。

二、北宋(图三)

北宋时期,外销瓷的主力产品是浙江越窑系青瓷(越窑青瓷与温州窑青瓷)、江西景德镇窑白瓷与青白瓷、广东广州西村窑制品、广东潮州窑白瓷等。另外,耀州窑青瓷、定窑白瓷、磁州窑系等华北陶瓷器也对外输出,不过数量不多。进入北宋末期,龙泉窑青瓷与福建陶瓷开始外销。

图三 北宋

三、南宋(图四)

至南宋,广东陶瓷与越窑系青瓷的输出数量变少,转以浙江龙泉窑青瓷、江西景德镇窑青白瓷、福建陶瓷为外销陶瓷的大宗。福建泉州港是当时陶瓷外销到东南亚、西亚的最大港口,福建陶瓷遂渐取代广东陶瓷成为占较高比例的外销瓷。福建生产的陶瓷种类丰富,包括仿龙泉青瓷(珠光青瓷)、仿景德镇青白瓷、白瓷、黑釉瓷(天目)、酱釉瓷、铅釉陶器,不过品质较龙泉青瓷、景德镇青白瓷要差,应该是倾销的廉价商品。广东海域所发现的南海Ⅰ号沉船[1](12世纪末~13世纪初・南宋中期)及西沙诸岛的华光礁Ⅰ号沉船[2](12世纪中叶・南宋前期),发现有龙泉窑青瓷及景德镇青白瓷和福建产的仿龙泉青瓷、青白瓷、白瓷、黑釉碗(天目),磁灶窑的酱釉和铅釉陶器,数量上以福建陶瓷为最多。福建的青白瓷又以德化窑、安溪窑等闽南的产品占大多数。华光礁I号沉船上,不仅发现了闽北松溪窑的蓖梳纹青瓷[3]和闽南南安窑的仿龙泉青瓷,闽江下游的白瓷执壶也有出土,福建省广阔区域内窑址烧制的产品和其它地区龙泉窑及景德镇窑的产品装载在同一艘船中。

图四 南宋

从打捞起的陶瓷器来看,沉船应该是从泉州港出发的。在泉州出发的船只上,不仅有福建生产的陶瓷,远隔千里的龙泉、景德镇的产品也大量地装载,这并不奇怪,因为将龙泉青瓷及景德镇的产品运送到福建的路线是存在的。从与福建接壤的浙江南部的龙泉窑把瓷器运送到港口的路线有两条:一是从龙泉溪漂流到瓯江,向着温州的方向运输;二是从龙泉出发翻山穿过福建,沿着闽江的支流漂流进入闽江到达福州[4]。另外,李知宴认为在这两条路线之外还有一条从龙泉到泉州的线路[5]。南宋蒋祈的《陶记》中也有景德镇窑的青白瓷在福建地方流通的记载,龙泉窑青瓷和景德镇青白瓷同福建陶瓷一起装入泉州的贸易商船的可能性是非常高的。近年出版的《中国出土瓷器全集・福建》中[6],就有福建出土的为数不少的龙泉窑青瓷及景德镇青白瓷的介绍,由此可知,这两个窑的产品在福建广为流通。

检视与南海I号及华光礁I号沉船遗物年代同时期的日本各地遗址,发现的中国陶瓷主要包括龙泉窑青瓷,闽江流域和闽中区域的福建青瓷、白瓷、黑釉瓷(天目),闽南的酱釉瓷及铅釉瓷(磁灶窑),产地不明的陶器类、少量的景德镇青白瓷。日本发现的福建制品以闽北、闽中地域的制品为主(图五),闽南地域的制品除磁灶窑外其它非常少,与面向东南亚、西亚的贸易船南海I号沉船及华光礁I号沉船有明显差异,在日本基本上看不到德化窑的青白瓷及白瓷。德化窑是闽南地区规模最大的瓷器生产地,其制品从东南亚到西亚、非洲东部的地域大量被发现。在日本发现的福建瓷器则主要是以闽江流域和闽中区域为主,德化窑系的瓷器几乎看不到。由此可知,驶向日本的船只出发地不是泉州,应该是闽北的福州。

图五 相关的福建窑址

日本的奄美大岛(西南诸岛)仓木崎海底遗址发现了大量被认为是12世纪末、13世纪初南宋中期的中国陶瓷的沉船遗物(图六)。除去产地不明的瓷器,打捞出1593件瓷器,其中龙泉窑青瓷1173件(占73.6%),福建仿龙泉窑青瓷(有可能莆田窑制品)210件(占13.2%),福建白瓷(极有可能是闽清窑的制品)189件(占11.9%),福建黑釉碗(天目)1件(占0.06%),景德镇窑青白瓷20件(占1.2%)。龙泉窑青瓷和福建瓷器、景德镇窑青白瓷的量相比较,是73.6%:25.1%:1.2%,龙泉窑青瓷占了总数的四分之三,福建瓷器占四分之一,景德镇窑青白瓷只占很少的比例。考古报告将产地不明的陶瓷多数判断为福建生产的,算上这730件,龙泉窑青瓷和福建陶瓷的破片数就差不多一样了。所以从运输量上看,龙泉青瓷和福建陶瓷的数量可能并没有太大的差异。

与仓木崎海底遗址几乎同时期的、发现大量中国陶瓷的福冈博德遗址群祗园站出入口1号灰坑(水井)[7],出土龙泉窑青瓷192件(碗135、盘29、碟27、香炉1)、福建仿龙泉窑青瓷91件(碗1、碟90)、福建黑釉碗(天目)3件、福建白瓷3件(四系壶)、景德镇窑青白瓷13件(碗5、碟6、小壶2)。龙泉、景德镇、福建的比例是64%∶32%∶4%。龙泉青瓷约占三分之二,福建瓷器约占三分之一、景德镇青白瓷量很少,显示了和仓木崎海底遗址出土瓷器相似的比例。另外,在这个遗址当中还有40件左右的壶、钵等陶器,多数被认为是福建产的。这些数量加起来,龙泉窑青瓷和福建陶瓷的数量就相当地接近了。

在九州南部的贸易据点、鹿儿岛的持体松遗址Ⅱ期(12世纪中期至12世纪后半期)发现的195件中国瓷器中,龙泉青瓷占66.1%,福建瓷器占33.9%(青瓷26.7%,白瓷7.2%),龙泉窑青瓷和福建瓷器的出土比例近似于仓木崎海底遗址和博德遗址群祗园站出入口1号灰坑[8]。

图六 相关城市、沈船、窑址、遗址

这种龙泉窑青瓷、福建瓷器、景德镇窑青白瓷的组合,在日本各地的同时代遗址中得到印证,甚至在日本南部的琉球诸岛(今冲绳)也发现同样的组合。在琉球诸岛发现的南宋时期的中国陶瓷是经过日本九州流入琉球的观点是由龟井明徳提出的[9],已为多数学者认同[10]。持不同观点者如金泽阳,通过对仓木崎海底遗址的分析以及琉球诸岛周边海流和季候风的考察,得出可能存在着从福建出发途经琉球诸岛抵达九州的航路的推论[11]。但从福建驶向琉球诸岛的中途的台湾本岛却一直都没有发现宋代的中国陶瓷,成为中国陶瓷分布的空白区域。但最近在台湾北部的大坌坑遗址[12],发现了和日本及琉球诸岛同样的莆田窑的仿龙泉青瓷以及闽江流域的白瓷、德化窑的白瓷等与龙泉窑青瓷、景德镇窑青白瓷一起出土的情况。因此对福建出发经台湾北部、再北上琉球诸岛到达九州(日本)的陶瓷运输线存在的可能性有重新研讨的必要。

毫无疑问,唐代从宁波到九州的主要贸易线路在南宋时持续存在的可能性很高,但是从日本出土数量众多的福建制品的现象判断,福州线路应该占据主要地位。此外,南宋时期,金朝统治区域生产的华北陶瓷的对外输出,除了韩国(高丽朝)以外,数量极为稀少。这个时期的中国外销陶瓷基本上是以南宋统治区域的华南地区产品为主。

四、元代(图七)

从南宋末期开始,龙泉窑青瓷数量大大增加。到了元代,西亚、东南亚与日本等世界各地遗迹所显示中国陶瓷的消费组合,龙泉窑青瓷数量超过半数,其次,景德镇窑陶瓷与福建陶瓷亦占有一定数量,其他窑口制品仅占少数。

首先看韩国新安沉船的实例。新安沉船是1976年在韩国西南端的全罗南道新安那沿海发现的,1976~1984年进行了11次发掘调查。沉船全长约28、宽约9米,木造帆船,出土了陶瓷器20679件,金属制品729件,铜钱约28吨等。根据木简(货物标签)的记载,可知船舶是至治三年(1323年)由中国庆元(浙江省宁波)驶往日本博多的,但途中遭遇风浪而沉没(图六)。

图七 元代

在新安沉船上发现的陶瓷器大部分是中国陶瓷,其中龙泉窑青瓷约占陶瓷器全部2万件当中的五分之三,约12000件,其次是景德镇的白瓷、青白瓷等约占四分之一,约5300件。福建制品所占比例不太高[13],有闽清窑的白瓷碗[14]、碟及被看作是闽江流域生产的芒口白瓷碗[15]、建盏[16]、南平茶洋窑的黑釉小碗[17]、德化窑褐釉[18]、福州洪塘窑的酱釉小壶(茶入)[19]等等福建各个窑址生产的多种品类。其中,建窑生产的建盏在南宋末期已经停止生产,而且内面有使用过的擦痕,可能是买的古董或者是二手的东西装到船上的。

沉船出土的陶瓷器除了福建陶瓷以外还有华北的磁州窑系陶瓷,江西吉州窑和赣州窑的制品,江苏宜兴窑酱釉四系壶,浙江金华铁店村窑仿钧窑,杭州老虎洞窑元代青瓷,广东石湾窑酱釉四系壶、高丽青瓷、日本濑户窑制品等等(图八)。

从铭刻“至治三年”(1323年)的木简和铭刻“庆元路”的青铜锤来看,这艘船于1323年从庆元(宁波)出航,从铭刻着“东福寺公用”、“东福寺公物”的木简(货签)来看,这艘船可能是京都东福寺为获得营造经费而造的贸易船,从铭刻“钓寂庵”、“营崎(箱崎宫)”等博德寺庙的木简(货签)来推断,博德是其中的一个目的地。近年,久保智康认为,由于新安沉船的金属器中的一部分可能是高丽制作的,以及同船发现了高丽青瓷,船舶在高丽停泊后,向博德行驶的途中沉没的可能性很大[20]。但是,从在杭州及宁波出土了高丽青瓷以及南宋时期宁波是中国同高丽王朝交流的窗口来看[21],笔者认为这些高丽制品是在宁波装载的可能性也很大。

图八

图九 日本冲绳县出土瓷器左.白瓷碗(石垣市石垣贝塚出土)右.青瓷碗(石垣市石垣貝塚出土)

另外,从新安沉船发现的福建北部的陶瓷器也不少的情况来看,这艘船的启航地是不是福州呢?陈擎光提出这一说法[22]。但是,从近年报告的杭州南宋太庙的元代文化层(TM第3・2层)中出土了大量的福建陶瓷看来[23],福建陶瓷的流通已经达到了杭州等浙江北部地区,所以仅从有福建陶瓷的存在就断定船只是由福州出发的观点并没有说服力。南宋太庙遗址的元代文化层除出土龙泉窑青瓷、景德镇窑制品、福建陶瓷之外,还出土了磁州窑系陶瓷、吉州窑制品和赣州窑制品、宜兴窑酱釉四系壶、金华铁店村窑仿钧瓷、定窑白瓷等等(图八),与新安沉船发现陶瓷器生产地比较多的特点是一致的。作为南宋的首都杭州,元代也是长江流域最大的城市,是中国南部政治、经济的中心。从南宋太庙遗址的元代文化层出土遗物看,全国各地的陶瓷器都运到杭州,当时应该已有将各地产品运至杭州进行流通的系统。另外,虽然不是正式考古发掘的资料,新安沉船出发地的宁波市内也出土有和杭州出土陶瓷同样产地的制品[24]。运河将宁波和杭州连接起来,在杭州流通的全国各地的陶瓷器通过运河运到宁波,其中一部分很可能被装载到开往日本的船上。另外,新安沉船的陶瓷器大部分是龙泉窑青瓷和景德镇制品,龙泉窑青瓷和景德镇制品作为出口产品被大量运到宁波,而以福建陶瓷为首的其他的陶瓷制品则并不是作为出口商品,应是作为国内的消费品流通在杭州和宁波的市面上,只是其中一部分被用作出口了。新安船装载的陶瓷器的组合,可以说是当时日本进口中国陶瓷器的标准组合方式(图八)。

从日本出土瓷器及新安沉船的陶瓷器的比例来看,元代与南宋相比,福建陶瓷所占比例明显下降,我认为这一时期面向日本陶瓷出口的主流路径不是福建,而是从宁波出发到达九州的这条线路。但是南宋时期有可能存在的从福州出发、途经琉球诸岛到达日本的航线到元代时基本相同的线路可能仍在继续使用。在琉球诸岛13世纪后半期至14世纪的遗址中,出土了前面提到的闽清窑的白瓷(图九,左)(Birosuku类型)及连江窑的青瓷(图九,右)(青白瓷)(今归仁类型)。这种类型的白瓷、青瓷虽然在博多等日本本土也有出土,但琉球诸岛的出土较日本本土多很多,所以说这一时期从福州出发经琉球诸岛到达九州的贸易线路应该仍然存在[25]。另外,1372年的明代初期,中山王察度开始向明朝进贡,明和琉球之间通过这一线路开展贸易,而这之前的宋元时期,极有可能已经使用这条贸易线路了。

我们再来看看同时代的经过福建泉州进行的陶瓷贸易。

从南宋时期开始直到元代,泉州是面向东南亚及西亚出口陶瓷最大的据点。在东南亚以及西亚,发现了大量的龙泉窑青瓷、景德镇制品(白瓷、青花等),同时还有福建德化窑白瓷、泉州东门窑及莆田窑等生产的粗制青瓷、晋江磁灶窑制品(酱釉、铅釉)等。由于还发现有广东石湾窑的酱釉罐等,所以可能有泉州出发经广州驶向东南亚的船,可能还有从广州直接出发的船只。笔者2007年曾在伊朗波斯湾的基什岛和Mafruban遗址做过中国陶瓷调查[26],元代的陶瓷不论是哪个遗址,龙泉窑青瓷都占据过半的量,其次量比较大的是福建的白瓷、青瓷,景德镇的白瓷和青花瓷有少量。与新安沉船的陶瓷组合相比,龙泉窑占半数以上是共通点,但与新安沉船景德镇瓷器比例较高不同的是,这些地方福建陶瓷所占比例较高,这是由于面向东南亚及西亚的出口主要是以福建泉州作为据点的原因,地理位置邻近泉州的福建省内生产大量外销陶瓷器,在这里被装载出口。新安沉船的福建陶瓷、杭州以及宁波市遗址出土的福建陶瓷与中国各地窑场生产的制品一样,并不是以出口为目的而是以国内流通为目的运到杭州及宁波的一部分,被商人购入装船的,所以是少量的。在新安沉船上虽然有磁州窑、吉州窑等各地的窑的产品,但东南亚、西亚等地发现的元代的中国陶瓷则仅限于龙泉、福建、景德镇、广东的制品,磁州窑等其他窑系的产品鲜有出土,这是由于龙泉窑、福建、景德镇窑制品是为了出口而集聚到泉州的,而靠近杭州的宁波,不仅大量聚集有出口外销用的龙泉窑和景德镇窑瓷器,还可以采购到流通在这里的国内各地的陶瓷器,因此其中一部分便被装载到了开往日本的船上。

留意到泉州和宁波出口的元代陶瓷组合的不同,再考察一下南宋中期被带入日本的福建陶瓷。南宋中期的奄美大岛仓木崎的沉船及日本各地出土的中国陶瓷中龙泉窑产品是最多的,其次是福建陶瓷,再次是景德镇瓷器,这是一般常见的组合。这个比例和元代从泉州出口到东南亚及西亚的中国陶瓷的组合非常接近,与从宁波出发的新安沉船中,二分之一龙泉窑青瓷、三分之一景德镇窑瓷器的比例有很大差异。当然,元代同南宋的时代背景不同,不能够简单地做比较,但是在日本大量出土南宋时期的福建陶瓷的状况,则暗示着这些福建陶瓷的多数,可能是从福建出航的船只运到日本的。

龙泉青瓷占半数以上的状况是南宋、元时期的中国陶瓷在世界各地遗址中的共通点,由此可知,从南宋到元,中国持续出口了数量庞大的龙泉青瓷。大量装载元代龙泉窑青瓷的沉船,除了新安沉船以外,还有印度尼西亚发现的Tuban沉船,近年还有新的沉船调查事例报告发表。2006年福州南部的平潭大练岛1号沉船就发现了超过300件的元代龙泉窑青瓷[27]。由于完全没有发现其它窑的产品,装载的瓷器被断定只有龙泉青瓷。有关这艘船的性质,也有学者认为是福州出发的外贸船只,但是目前已发现的宋元时代的外贸船,只装载一个窑的制品的例子几乎是没有的[28],所以这应该不是外贸船,而是国内的运输船。如果是从福州出发,应该至少会装载一些福建陶瓷,但是却只发现了龙泉窑青瓷,所以应该是从龙泉窑青瓷的主要集散港口温州出发,驶往陶瓷出口最大的据点泉州的可能性最大。由海路国内运送陶瓷的沉船的例子还有在渤海湾发现的绥中三道岗元代沉船[29],这艘船发现了元代磁州窑的制品。除这样用海路远距离运送各地的陶瓷器之外,还通过河路、陆路等各种交通方式,从各个产地运送数量庞大的陶瓷器至泉州、宁波等主要海港聚集,再装载到外贸船上,运往世界各地。

五、小结

南宋、元代中国陶瓷的输出,根据不同的外销地点,主要的输出港口不同,外销陶瓷器的内容组成也有差异。一般而言,外销东南亚与西亚的路线,是以泉州为据点,而开往日本的贸易船,则是以福州与宁波为出发地。

[1] a.はるかなる陶磁の海路展-アジアの大航海时代[M].東京:朝日新聞社,1993. b.中国国家博物馆水下考古研究中心.西沙水下考古(1998~1999)[M].北京:科学出版社,2006.

[2]同[1].

[3]因为福建北部的松溪窑离浙江南部的龙泉窑极近,所以笔者认为松溪窑的产品不应该作为仿龙泉青瓷,应该包含在龙泉青瓷的范畴中。

[4] a.陈万里.龙泉西南北三乡之古代窑基[C]∥瓷器与浙江.1934.b.金沢阳.浙江省慶元县諸窯について-閩江水系搬出の龙泉窯系青磁[C]∥青山考古(第20号).青山考古学会,2003(5):73-84.

[5]李知宴.龙泉青磁の发展と輸出[C]∥貿易陶磁研究(2).日本貿易陶磁研究会,1982:27-36.

[6]张柏等.中国出土瓷器全集11-福建[M].北京:科学出版社,2008.

[7]池崎讓二.博多遗迹群祗园驛出入口1号土坑-龙泉窯·同安窯系青磁[C]∥季刊考古学(第75号).雄山閣,2001:44-45.

[8]宫下貴浩.中世前期の持体松遗迹-まとめにかえて-[C]∥持体松遺跡第一次調查.金峰町教育委員会,1998:64-71.持体松遺迹出土17件以上的景德镇窑的青白瓷 (上述报告书,第33图),可是出土陶瓷的比率中好像没含景德镇窑青白瓷。

[9] a.亀井明德.南西諸岛における貿易陶磁器の流通經路[C]∥上智アジア学(第11号).上智大学アジア文化研究所,1993:11-45.b.亀井明德.琉球陶磁貿易の构造的理解[C]∥专修人文論集(60).1997(3):41-66.

[10]田端幸嗣.琉球諸岛における貿易陶磁器の受容に関して[C]∥人类史研究(第12号).2000(10):33-45.

[11]金沢阳.仓木先“沈船”考[C]∥鹿儿岛县大岛郡宇检村仓木先海底遺跡発掘調查報告書.宇检村教育委員会,1999:40-49.

[12] a.王淑津,刘益昌.大坌坑遗址出土十二至十七世纪外来陶瓷器[C]∥2008年台湾考古工作会报会议论文及工作报告.中央研究院历史语言研究所,2009(3):275-292. b.王淑津,刘益昌.大坌坑遗址出土十二至十四世纪中国陶瓷[J].福建文博,2010(1):45-61.

[13]该报告书没有明确统计福建陶瓷的数量,不过可以确定的是福建瓷器与景德镇的相比数量极少。

[14]文化财厅.国立海洋遗物展示馆(韩国):新安船白瓷·其他遗物白瓷No.26,27,76,78,79,2006年。

[15]文化财厅,国立海洋遗物展示馆(韩国).新安船白瓷·其他遗物,白瓷No.41-49,2006年。

[16] a.建窑(水吉窑)南宋末结束建盏的生产。再者,新安沉船发现的建盏都有使用痕迹。因此新安沉船的建盏应该是古董或二手品。b.文化财厅,国立海洋遗物展示馆(韩国):新安船 青瓷·黑釉,No.38-45,2006年。

[17]文化财厅,国立海洋遗物展示馆(韩国):新安船青瓷·黑釉,黑釉No.50,2006年。

[18]文化财厅,国立海洋遗物展示馆(韩国):新安船青瓷·黑釉,黑釉No.46-47,2006年。

[19]文化财厅,国立海洋遗物展示馆(韩国):新安船青瓷·黑釉,黑釉No.27-30,2006年。

[20]久保智康.新安沈船に积載された金属工芸品-その性格と新安船の回航性をめぐって[C]∥九州と東アジアの考古学-九州大学考古学研究室50周年記念論文集,2008(5):597-615.

[21] a.小林仁.中国出土高丽青瓷考[C]∥中国古陶瓷研究(第14辑).北京:紫禁城出版社,2008:563-585.b.杭州市文物考古所.南宋恭圣仁烈皇后宅遗址[M].北京:文物出版社,2009.

[22]陈擎光.元代福建北部及其邻近地区所输出的陶瓷器-试论新安沈船以福州为出口港[J].故宫学术季刊,1989(6,3):1-38.

[23]杭州市文物考古所.南宋太庙遗址[M].北京:文物出版社,2007:彩版38,50,51,52,54,57,115-120,125,140,141.但报告书中的大部分的福建陶瓷被作为未定窑口。

[24] a.朱勇伟,陈钢.宁波古陶瓷拾遗[M].宁波:宁波出版社,2007.b.宁波市文物考古研究所.永丰库 元代仓储遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2013.

[25] a.亀井明德.琉球陶磁貿易の构造的理解[C]∥专修人文論集,1997:40.b.田中克子. b.田中克子.ビロースクタイプに関わる窯跡とその製品-福建省閩江流域窯跡の踏査と関連資料の調査[C]∥木下尚子編.13~14世纪の琉球と福建.熊本大学文学部,2009(3):137-143.c.四日市康博.ユ—ラシア交易圈からアジア間交易圈へ-宋元期における海域交流の扩大とその後の变容[C]∥第54回国際東方学者会議(ICES)シンポジウムⅣ.近千年の中国における大地と社会の变貌-自然·景观·人口·交流などを中心として(予稿集).2009(5):115.

[26]森达也.伊朗波斯湾北岸几个海港遗址发现的中国瓷器[C]∥中国古陶瓷研究(第14辑).北京:紫禁城出版社,2008:414-429.

[27] a.平潭大练岛元代沈船遗址水下考古队.平潭大练岛Ⅰ号沈船遗址水下考古发掘收获[J].福建文博,2008(1):21-25. b.中国国家博物馆水下考古研究中心,福建博物院文物考古研究所,福州市文物考古工作队.福建平潭大练岛沉船遗址[M].北京:科学出版社,2014.

[28]金泽阳也认为运送只有一个窑口产品的船应该是国内运输船。

[29]张威主编.绥中三道岗元代沈船[M].北京:科学出版社,2001.

(责任编辑 谭青枝)

Export porcelains, Chinese porcelains, Porcelain trading, Quanzhou, Fuzhou, Ningbo

Starting from the second half of the Tang period, Chinese porcelain trade arrived its peak during the Song and Yuan periods. This article focuses on the provenance of Chinese exporting porcelains and changes of overseas trading routes during the Southern Song and Yuan periods. This author suggests that the trading ports and assemblages of export porcelains could be different depending on the f nal destination of trading. In general, the trade route to Southeast Asia and West Asia would depart from Quanzhou, while the trade to Japan would depart from Fuzhou and Ningbo during the Southern Song and Yuan periods.