新安沉船出水花瓶考*

袁 泉秦大树

(1.首都师范大学;2.北京大学)

新安沉船出水花瓶考*

袁 泉1秦大树2

(1.首都师范大学;2.北京大学)

新安沉船,花瓶,供养,雅玩

1975年发现于韩国全罗南道新安郡海域的元代新安沉船,因其船货类型丰富、文化来源多样,是东亚贸易研究的珍贵标本;尤其是沉船集中出水的一批瓶壶容器,更是学界研析其时花器形态、组合与文化功能的重要资料。瓶花之制发展至宋元中国,无论是花瓶样态的丰富、使用受众的广泛、还是社会功能的多样,都体现出日常化、普及化的盛景。既有各擅所长的南北名窑,又得气韵朴敦的仿古吉金;成对多居列寺社、家堂的香花供器,独陈则跻身书斋、庭院的清供雅玩。而镰仓中期以来,通过中日寺社贸易,经由日本禅僧的推动,精致的宋元花瓶大量流入日本,在禅林社会与武家阶层的祭供、鉴藏活动中均扮演重要角色,并在其后的室町时代成为武家权门标示权利财富与赏鉴品位的仪物。这批来自沉船的瓷铜文物俨然一面可窥测中日文化的双向镜;瓶壶中存贮的,不仅是水酒礼料与香花之实,更是中世东亚社会文化传播与仪制流变全方位、多层次的意象片段。

1975年发现于韩国全罗南道新安郡海域的元代新安沉船,因其船货类型丰富、文化来源多样,是东亚贸易研究的珍贵标本;尤其是沉船集中出水的一批瓶壶容器,更是学界研析其时花器形态、组合与文化功能的重要资料。瓶花之制发展至宋元中国,无论是花瓶样态的丰富、使用受众的广泛、还是社会功能的多样,都体现出日常化、普及化的盛景。既有各擅所长的南北名窑,又得气韵朴敦的仿古吉金;成对多居列寺社、家堂作香花供器,独陈则跻身书斋、庭院为清供雅玩。而镰仓中期以来,通过中日寺社贸易,精致的宋元花瓶大量流入日本,在禅林社会与武家阶层的祭供、鉴藏活动中均扮演重要角色,成为武家权门标示权利财富与赏鉴品位的仪物。这批来自沉船的瓷铜文物恰如一面可窥测中日文化的双向镜;瓶壶中存贮的,不仅是水酒礼料与香花之实,更是瓶花用制在宗教与世俗世界发展变容全方位、多层次的意象片段。

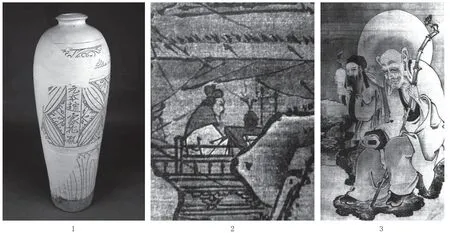

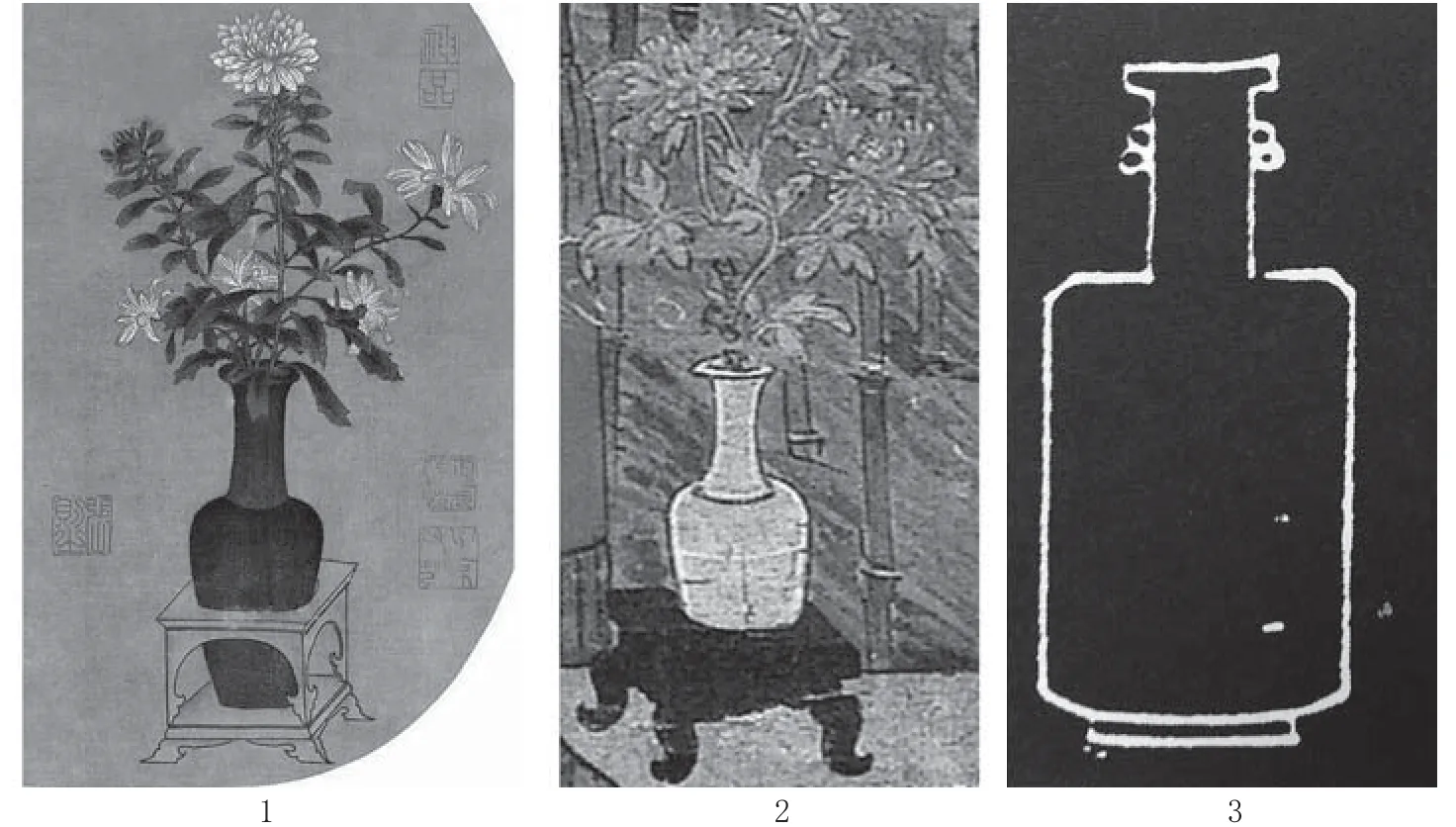

图一 新安沉船出水陶瓷梅瓶1.青白瓷龙纹梅瓶 2.吉州窑玳瑁斑梅瓶 3.高丽青瓷梅瓶 4.濑户烧梅瓶

图二 宋元文物所见之梅瓶插花1.中原古陶瓷标本博物馆藏 北宋 珍珠地划花梅瓶 2.上海朵云轩藏 宋 《寒窗读易图》3.台北故宫博物院藏 元 《第四嘎礼嘎尊者》

一、日常与精雅:时用瓶罂中的生活美学

宋元花瓶大多并无固定造型。许多瓶式脱胎于常见的日用瓶罂容器,用作花器之外,也同时在酒事、茶事、香事中扮演重要角色。其既可为市井瓦肆的酒醋买扑容器,也当得堂斋陈设的香花清雅之具。这种品味日常、并从中提炼生发出仪式感的精致生活美学,在新安沉船出水的陶瓷瓶壶中充分展现。出水瓷瓶形制多样,装饰各擅其长,体量大小有别,又以“梅瓶"、“胆瓶”、“花瓶”三类最为典型。

1. 梅瓶

图三 日本出青白瓷土梅瓶及组合1.今小路西遗址出土青白瓷梅瓶与白瓷四系壶 2.武藏八王子城遗址出土青白瓷纹梅瓶与青瓷香炉3.福井一乘谷遗迹出土青白瓷梅瓶等中国瓷器组合与日本濑户烧

图四 日本绘词图像与沉船遗物中的酒具梅瓶1.《慕归绘词》中的酒具(青瓷梅瓶、铜铫子) 2.新安沉船出水铜铫子 3.新安沉船出水龙泉青瓷梅瓶

新安船所载陶瓷梅瓶既有浙江、江西等地生产的“唐物”窑器,也有高丽翡色青瓷和日本濑户烧产品(图一)[1]。从国内文化遗存观察,梅瓶用于花事自赵宋普兴,元明以来尤盛不衰。不仅南北名窑皆有生产,也不乏金银、冶铜与髹漆制品,更有诗画、文字材料以证其用。宋元梅瓶插花,河南地区生产的“元本赵家花瓶”铭白釉划花瓶呈现的是文字实证(图二,1)[2],宋画《寒窗读易图》[3]和元画《第四嘎礼嘎尊者》[4]则分别提供了梅瓶用于书斋清赏和宗教花供的图像线索(图二,2、3)。在中世日本,几乎所有镰仓、室町时代的遗迹均有中国青白瓷梅瓶出土,其也成为当地古濑户中期釉陶器的仿烧原型。镰仓时期输入的陶瓷梅瓶既用作京都、镰仓地区禅宗寺社的佛供花瓶,也是墓葬瘗埋佛具礼器[5]及飨宴仪礼的重要器用。室町时代以来,唐物瓷器组合突出表现为青白瓷梅瓶与青瓷樽式香炉、盖罐(酒海),以及青白瓷(白瓷)四系壶和水注。其在陈供禅宗山林的同时,也开始成为将军御所与大名城馆相对固定的座敷陈设,展示出武家权门政治与文化的双重权威(图三)[6]。

另一方面,作为宋元典型储酒器,梅瓶常与酒匜、台盏等分酒、进酒器构成一套酒具组合。新安船中的高丽青瓷梅瓶,即与同一釉色品类的酒台、酒盏组成上述典型搭配;同船所见龙泉青瓷梅瓶和铜铫(片口)也属此例,可与《慕归绘词》三井寺僧侣备酒场景互证。(图四)[7]由是观之,梅瓶在13~15世纪的中日社会,均可于花瓶与酒瓶间进行功能转换,正是宋诗所咏“可是近来疎酒盏,酒瓶今已作花瓶。”

然梅瓶虽取义“口径之小仅与梅之瘦骨相称”,宋元诗画中最常见的插梅花瓶却似乎另有其式,呼作“胆瓶”。

图五 直口直颈瓶(下芜形瓶)1.新安沉船出水 元 龙泉青瓷长颈瓶 2.遂宁金鱼村窖藏出土 南宋 龙泉青瓷长颈瓶3.新安沉船出水 元 吉州窑釉下褐彩波涛山茶纹瓶 4.观叶楼藏 元 吉州窑釉下褐彩波涛山茶纹瓶

图六 南宋 龙泉刻花瓶

图七 日本南禅寺藏 南宋《药山、李翱问答图》

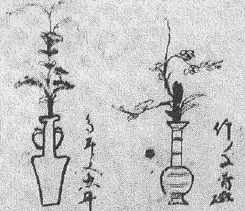

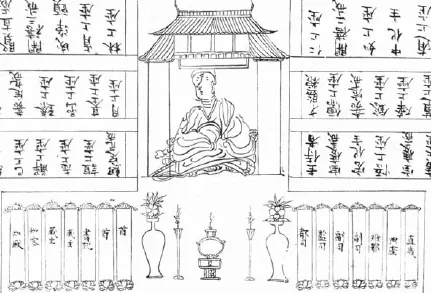

图八 天文二十三年(1554)《立花图卷》

图九 上盘口弦纹瓶(荀形瓶)1.新安沉船出水 龙泉弦纹瓶 2.四川什邡窖藏出土 南宋 龙泉弦纹瓶3.日本鹿苑寺藏 13世纪 龙泉青瓷弦纹瓶 4.五岛美术馆藏 南宋 龙泉弦纹瓶

图一〇 纸槌瓶插花1.北京故宫藏 南宋《胆瓶秋卉图》 2.日本大德寺藏 南宋《五百罗汉图》3. 元禄七年 和刻本《万宝全书》

2. 胆瓶

胆瓶插梅,在宋元文学中反复题咏,凡如“胆瓶谁汲寒溪水,带月和烟篸一枝”,或“胆瓶温水,一握春如洗”,均是小瓶贮芳条、花落砚池香的生动写照。然而胆瓶的样式细节在这些诗词中却未得详述,只能从“圆壶俄落雄儿胆”[8]、“胆样银瓶玉样梅”[9]等文字片段推测其式。事实上,细观诗画史料与文物实例,可知宋元胆瓶制式非一,应是一类修颈、垂腹的花瓶的泛称[10]。以此为标准,则新安船中的多类瓷瓶均可划归胆瓶之属。

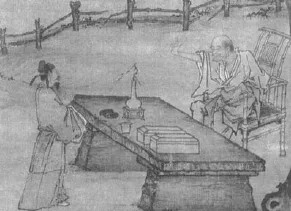

直口直颈瓶。日本学者称之为“下芜形瓶”。沉船出水文物以龙泉青瓷和吉州窑产品为主[11],其制上锐下圆,腹若垂胆;相似文物也见诸窖藏遗迹[12]和传世收藏品[13],代表了南宋至元代的流行样式(图五)。这一器形,亦与徐兢笔下高丽青瓷中的“花壶”相合[14]。而《药山、李翱问答图》所绘插梅小瓶(图六)[15]与“吴三哥佛前供养”铭的南宋龙泉瓷瓶(图七)[16],更为此类窑器兼做案上陈设或佛前花供的图、文之证。福井一乘谷朝仓大名御所遗迹同样出土了该样式龙泉瓷瓶的残件,日本传世品中亦有“马蝗绊”焗修的青瓷文物[17],可见日本对这类瓷瓶的珍用。

盘口长颈瓶。新安船货中有一类龙泉青瓷,大体瓶式与“下芜形瓶”接近,但口沿作斜向上的盘口,由颈至腹饰多周弦纹,形若竹节(图九,1),故日本天文二十三年(1554年)《立花图卷》称其为“竹文青磁” (图八)[18],也作“荀形瓶”。从中日文物看,该瓶式以釉若瑾瑜的龙泉青瓷为多,不仅见诸大量宋元窖藏(图九,2)[19]、沉船遗迹,也保存于日本寺社与收藏机构(图九,3、4)[20]。

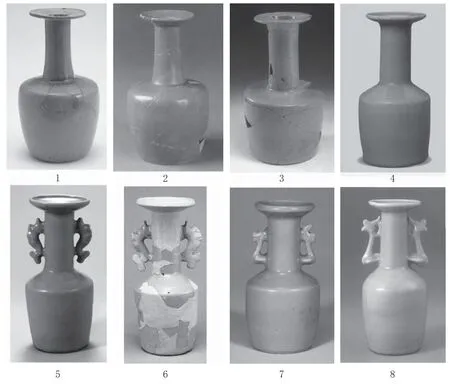

纸槌瓶。直颈、折肩的双耳瓷瓶是新安遗物中龙泉瓷瓶的典型样式之一,双耳造型又有龙、凤之别(图一一,5、7)[21]。这类青瓷窑器在日本中世的城市遗迹及战国大名城馆遗存中均有出土(图一一, 6)[22],流传有序的将军御物与寺社旧藏也不乏其例(图一一,8)[23]。从定名来看,其在宋代实为“胆瓶”的一支,配合精致的架座,用于堂斋陈设与佛事供奉(图一〇,1、2)。以出土文物为线索,我们或可把握这一瓶式在宋元之际的造型流变:折肩曲线由平弧转为斜直,南宋中期之后颈饰双耳的样式渐成主流(图一一,1~4)[24,25,26,27]。至于“纸槌瓶”之名,似自明人瓶花谱录方始叫响,《瓶史》、《瓶花谱》和《遵生八笺》均有提及。日本亦受其影响称之为“砧形瓶”。《立花图卷》和元禄七年(1694年)和刻本《万宝全书》所用图例均是砧瓶在日本广作花事的明证(图八,左;图一〇,3)[28]。

图一一 纸槌瓶1.宝丰清凉寺窑址 汝窑纸槌瓶 2.汝州张公巷 青瓷纸槌瓶 3.老虎洞官窑址 青瓷纸槌瓶4.成都驷马桥南宋墓 龙泉纸槌瓶 5.新安沉船 龙泉双龙耳瓶 6.福井一乘谷遗址 龙泉双龙耳瓶 7.新安沉船 龙泉双凤耳瓶 8.常盘山文库 龙泉双凤耳瓶

玉壶春。新安沉船出水的玉壶春瓷瓶虽窑口不一,但基本样式特征均与元代遗存所出文物相合,展示出固定的时代风格(图一二)[29]。从文献证据看,玉壶春应是宋元胆瓶中最有代表性的一支,小口而微侈,修颈鼓腹,最宜插梅[30]。从图像线索看,江苏武进南宋墓朱漆奁所饰戗金图样即是“侍童采花就瓶”场景的生动再现[31]。遂宁金鱼村窖藏出土的南宋青白瓷盘印花中,也有玉壶春瓶插存花枝的细节刻画(图一三,1)[32]。洛杉矶亚洲艺术博物馆收藏有一件金代磁州窑白釉黑彩瓶,自铭“香花奉神”[33];山西汾阳金墓墓门壁画两侧也对称绘饰连座玉壶春瓶插花的场景[34]:二者分别展示出玉壶春瓶于神案、坟堂前花供的礼仪功能。而从日本法华寺保藏的宋画和佛供石板文物中(图一三,2、3)[35,36],我们也可窥见这一瓶式在中世日本用作宗教花供的社会功能。

新安遗物中“胆样”瓷瓶的丰富类型,也从侧面反映了该瓶式确为宋元花事中使用最广的样类,明人《瓶花谱》将其列为“书室妙品”[37],果得其实。室町后期起,瓶花陈设在日本更为普及,各式胆瓶也成为诸多花传书中广得收录的典型花器,下芜形瓶、荀形瓶和砧形瓶均是在其列。然而,宋元文献中直接称作“花瓶”、并专作花器之用的瓷瓶却并非最得文人赏爱的“胆瓶”,而是一类大口长颈瓶。

3. “花瓶”

图一二 新安船货与元代遗存中的玉壶春瓶1.新安沉船 青瓷云龙瓶 2.新安沉船 青瓷瓶 3.新安沉船 青白瓷瓶4.海淀元墓出土 青瓷云龙瓶 5.泰顺元代窖藏出土 青瓷玉瓶6.江西高安元代窖藏出土 青白瓷瓶

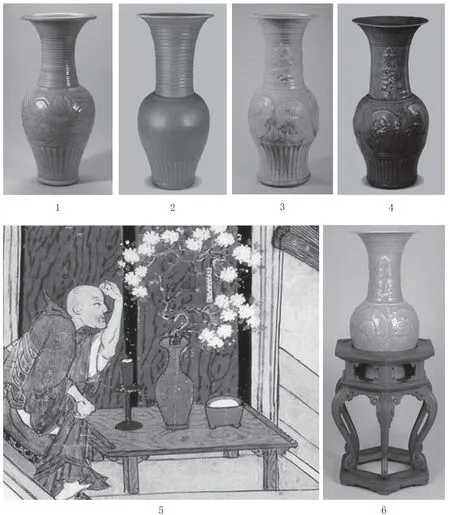

新安船出水的龙泉青瓷中,有一类喇叭大口、长颈溜肩的瓶式十分突出,体量分作大小两类规格;小喇叭足者多20~30公分高[38],隐圈足者多为50公分上下[39]。该瓶式是元代龙泉窑的典型器形,在浙江、福建、四川窖藏中广有发现(图一四,1~4)[40]。而从器形源流看,此类瓷瓶肇兴于北宋末到南宋(金)前期,南北窑口均有烧造,口有卷缘、花口之分,腹作圆腹、瓜棱之别[41]。南宋(金)中期后,体量颀长、底座高大的花口器一脉成为北方地区的的主流样类[42,43]。南方则以卷唇圆腹类型为主,元中期最终定型为敞口、长颈的高大样式,且多为玉色温温的龙泉青瓷,明清尤盛不衰。

宋元文物为我们探析这类花口长颈瓶的功能提供了直观线索。美国堪萨城纳尔逊美术馆(The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City)收藏的磁州窑龙纹大瓶[44],足部刻铭“花瓶刘家造”;义乌宋代窖藏鎏金银台盏的錾刻纹样中,高瓶大枝成为高士风雅花事的重要点缀:二者均是其用作花器的明证(图一五,1、3)。安徽萧县白土窑址采集的金皇统元年(1141年)白釉瓷瓶[45],上墨书“白土镇窑户赵顺,谨施到慈氏菩萨花瓶壹对,供奉本寺”;西安东郊韩森寨元至元二十五年(1288)壁画墓中,墓门两侧也对称描画着敞口大瓶贮莲的场景(图一五,4)[46],取“永永无迁”[47]、香花永供之意:二者又勾勒出宋元社会此类“花瓶”祭祀先祖或供奉寺观的礼仪功能。从目前的物象线索看,举凡此类瓷瓶出现的场合,均专做花器、未见别用,且多为成对陈设的高堂大瓶,功能上更偏于祭供礼器。

该瓶式也影响了东亚其他地区的瓶花用制。徐兢《奉使高丽图经》记,“陶器色之青者,丽人谓之翡色,近年以来制作工巧,色泽尤佳。……复能作盌、楪、桮、瓯、花瓶、汤琖,皆窃仿定器制度,故略而不图。”韩国王陵(图一五,2)[48,49]与窑址[50]中发现有不少12世纪的高丽青瓷花口瓜棱瓶与残片,也出土了相同样式的定窑白瓷瓶,由是或可推知此类瓷瓶即为徐兢笔下仿定的“翡色花瓶”。而自镰仓中期开始,这种大花瓶和樽式香炉、烛台构成的陈设组合,逐渐成为日本禅林与武家权门展示其社会地位与审美品位的介质(图一四,5、6)[51]。

图一三 玉壶春瓶作花器1. 遂宁金鱼村窖藏 南宋 青白瓷盘印花装饰 2.洛杉矶亚洲艺术博物馆 金 "香花奉神"铭玉壶春瓶3.汾阳金墓壁画中的门侧供花 4.日本法华经寺藏 南宋《迦诺迦伐蹉尊者》 5.日本元亨四年 石刻玉壶春供花

要之,新安遗物中的各色陶瓷花瓶,充分体现了宋元花器关照日常、追求精雅的生活美学,既见证了市井生活的繁华精致,也参与了典雅士风的品味经营。其在日本寺社与武家宅邸中的应用,显示出宋元瓶花用制对镰仓、室町时代社会宗教仪轨与世俗传力的双重影响,作为舶来唐物的陶瓷花瓶,逐渐成为象征日本禅林与武家权门威信与品位的物化符号。抟土窑器之外,新安沉船也出水有诸多气韵淳古的金属瓶壶,代表了宋元花瓶样制的另一面向,恰如如明人《瓶花谱》所言:“铜器之可用插花者曰尊、曰罍、曰觚、曰壶,古人原用贮酒,今取以插花,极似合宜。”

二、古调与新风:仿古尊壶中的文化取向

赵宋王朝自上而下的文化复古运动中,对上古尊彝的仿制是重要表征。与品味闲适、精于日常的陶瓷窑器相比,气象淳古的青铜壶瓶代表了其时“铄古铸今”的文化振兴气象。新安沉船及宋元遗迹中广见的仿古壶瓶容器,在造型特征与纹样装饰上既追摹古风,又不乏创新,可视为宋以来复古运动社会化、深耕化的重要文化现象;其或用为神祗、祖先尊像的香供祭奉;或移用造型,跻身文人书斋蹴香插花的清供雅玩。同时,这些被称作古铜(胡铜)的仿古金属壶瓶,也在日本镰仓至战国时期的禅宗寺院与武家宅邸中扮演重要角色,既是飨宴和祭供等礼仪场合的精美器用,也是将军御所的威信陈设。

图一四 “花瓶”(一)1.新安沉船出水 元 青瓷刻花瓶 2.杭州朝晖路元代窖藏出土 青瓷刻花瓶3.新安沉船出水 元 青瓷贴花瓶 4.衡阳元代窖藏出土 青瓷贴花瓶5.西本愿寺藏《慕归绘词》第八卷1352 6.日本称名寺藏 元 青瓷贴花瓶

宋元以来,花瓶样制对青铜古尊壶(类如壶、尊、觚、觯)多有取法[52]。这一现象背后实则反映出整个社会“复古维新”的文化态度:上古吉金在礼仪场合供奉水酒礼料的原初功能被逐渐剥离,仅保留其古意盎然的形纹装饰要素,并大量移用到其时的各色花瓶样制中[53]。这一“质文分离”的文化特征在新安金属仿古花瓶中就有充分展现,择要可将其分作四类:温壶、贯耳壶、环耳壶与觚。

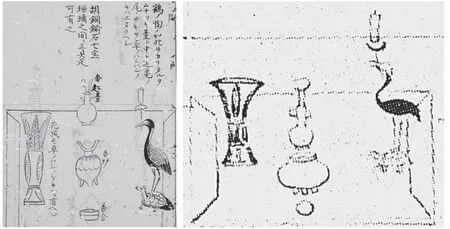

1. 温壶

温壶之制,源自两汉古铜器,考古报告中多称为“蒜头壶”,其在《考古图》与《重修宣和博古图》中均有著录。明代瓶花谱录中亦多提及,因其造型古雅小巧宜于书斋,多得文人推重。按《遵生八笺》载,“若古素温壶,口如蒜榔式者,俗云蒜蒲瓶,乃古壶也。”温壶是新安沉船仿古铜器的代表器类,装饰繁简存异,造型细节不同,大致有两类变化。

第一类通体素面无纹,唇口下接蒜头,颈部相对粗短,颈中有突节,垂腹,矮圈足;足底铸刻“宜尔子孙”四字铭文,颇得汉风古韵[54]。同船出水的龙泉青瓷中也可以找到相似的器类(图一六,1、2)。样制细节恰与《重修宣和博古图》中辑录的汉素温壶(图一六,3)一一扣合。出土实证在南宋至元代墓葬、塔基中也时有发现,浙江龙游南宋墓出土的铜壶瓶就是典型代表(图一六,4)[55]。日本群马县藤冈市上栗须寺墓葬遗迹中也见有相似的铜瓶残件[56],唯颈部加饰双耳,显示出此类仿古瓶式对镰仓时代佛堂或葬仪花供的影响。

图一五 “花瓶”(二)1.美国堪萨城纳尔逊美术馆藏 宋末金初 白地黑花长颈瓶 2.开城仁宗长陵出土 1146 高丽青瓷瓶3.浙江义乌柳青乡游览亭村窖藏 北宋末 鎏金银台盏錾刻 4.西安韩森寨元墓 墓门两侧瓶花壁画

第二类通体满铸仿古纹样,器形相对修颀,蒜头短小,口沿和蒜头相接处有明显收束(图一六,5)[57]。相同类型的一对铜壶也陈设于浙江海宁智标塔地宫的佛像前(图一六,6)[58],与簋式香炉一并用作香花供奉。壶底铸刻“子子孙孙永宝用”,同样流露出尊法古式的文化取向。制如汉器的青铜温壶不仅是宋以降文人精鉴推重的古雅花器,也影响了日本花道的仪轨与陈器。大阪商人瓦本道专于日本长庆二年(1597年)得自池坊专好的《花书转》所绘花瓶样式中,即有口若蒜榔的温壶造型(图一六,9)[59],名为“柑子口”。长崎县小值贺岛江户商人藤松本家遗址也出土了主体造型相似的铜温壶(图一六,7)[60],只是颈部绕周加饰盘螭龙。这一装饰意匠在江西万安窖藏的出土品(图一六,8)[61]和英国博物馆藏品[62]上也有体现,展示出这一仿古器形在16~17世纪青铜清供中的延续与流变。

2. 贯耳壶

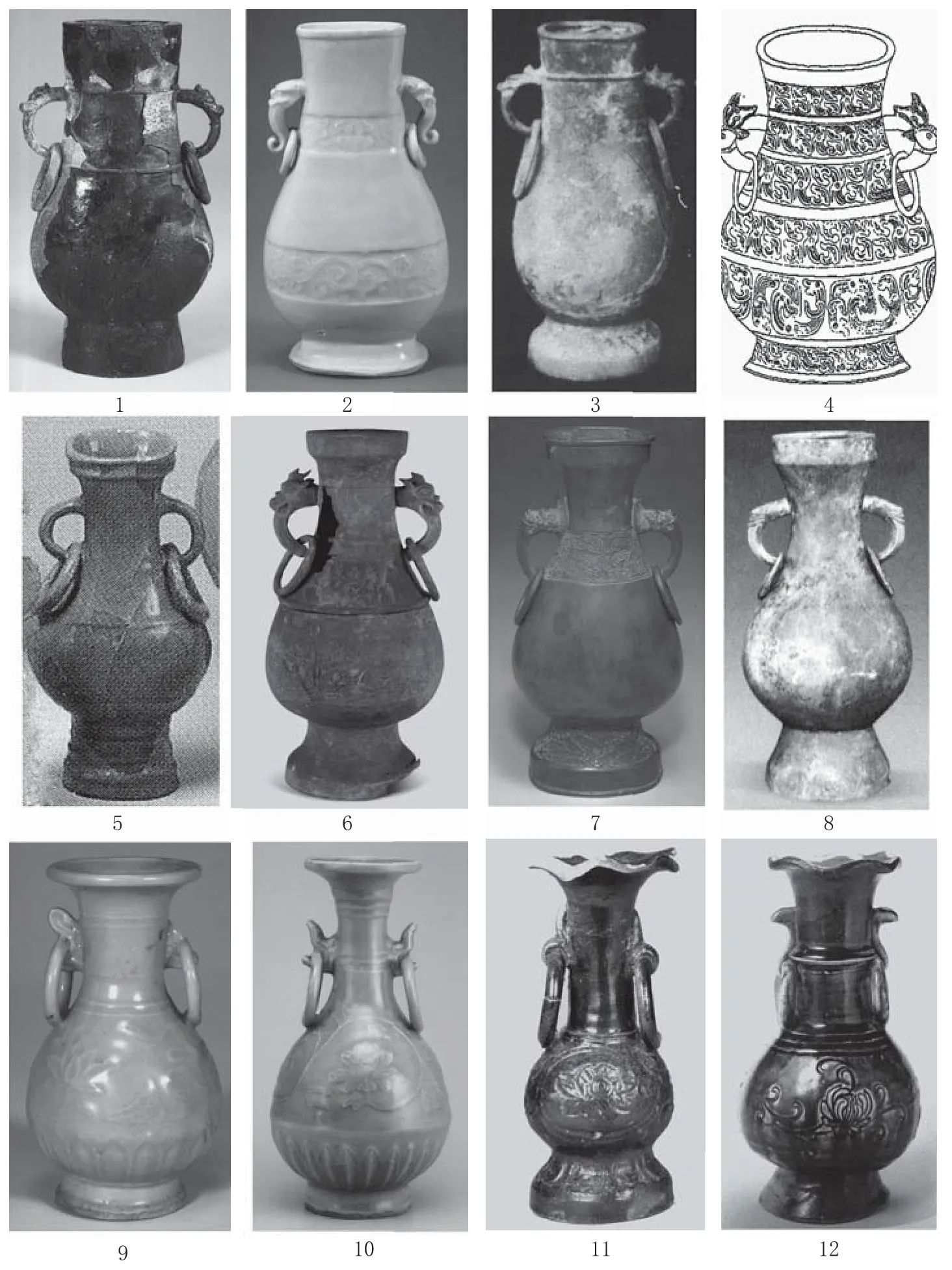

《重修宣和博古图》将颈部对饰管状双耳的商周彝器称作“贯耳壶”或“贯耳弓壶”;《遵生八笺》以“弓耳壶”名之,列为“书室插花”的清供佳品;日本中世则称之为“管耳瓶”。这类铜瓶的完整样本在新安沉船中共出水7件,基本两两成对;同船还打捞出更为丰富的同类瓷瓶。贯耳铜壶用作花之精舍,频见于传世画作,凭添士人清逸高古之风;《冬室画禅》[63]、《十八学士图屏》[64]等元明画作均可提供图像持据。以新安遗物为线索,参佐中日文物,或可对宋元贯耳壶进行更细致的类型划分。

新安铜贯耳壶中最精致的一对产品,截面呈扁椭圆形,鼓腹,高圈足;纹样分层装饰,地纹为雷纹与写实波涛纹,主体图案为饕餮纹(图一七,1)[65]。几无二致的元代文物在福建南平窖藏也有集中出土(图一七,2)[66]。这类铜瓶在室町时代大量用作武家宅邸的唐物陈设,如新泻县十日町市伊达八幡馆遗迹出土文物(图一七,3)[67]。从宋元遗存观察,“新安模式”的铜、陶壶瓶在江西宜春窖藏[68]、杭州武林门外城墙下[69]和市汽车站工地遗址[70]均有发现。与前述温壶不同,这对新安铜贯耳壶与《重修宣和博古图》所录样式在壶身宽窄上存在差异,而制如《博古图》(图一七,5)、更为宽扁的铜器标本在浙江湖州白雀乡(图一七,6)、杭州武林门外城墙下[71]与海盐镇海塔地宫等遗迹[72]亦有发现。类同的青瓷窑器也见于日本福井县一乘谷遗址(图一七,7)。此外,新安船货还提供了贯耳铜壶的另一样式类型:细颈修长、腹若垂胆,壶身制如胆瓶,共计5件(图一七,9)[73,74]。这种“混搭”造型在南宋窖藏文物[75]与日本馆藏品[76]中均见其例(图一七,10、11)。可知宋元仿古花瓶在追摹古意的同时,也从当下流行的日用器皿中撷取形塑灵感,所谓“稽古而不迂,随时而不陋”[77]。同时,淳古的吉金样式也对宋元窑器产生了辐射和影响:从新安沉船出水青白瓷[78]与日本传世龙泉青瓷[79]中,我们完全可以看到青铜贯耳壶不同样类的变化系列(图一七,4、8、12)。这种相似与同步性既映射了“异工互效”的手工业生产格局,也渗透着文雅复古的时代审美兴味。

图一六 温壶1.新安沉船出水 元 铜素温壶 2.新安沉船出水 元 龙泉青瓷素温壶3.《重修宣和博古图》汉素温壶4.浙江龙游南宋墓出土铜温壶5.新安沉船出水 元 铜温壶 6.海宁智标塔地宫出土 元 铜温壶7.长崎小值贺岛出土 江户时期 铜盘螭温壶8.江西万安窖藏出土铜盘螭温壶 9.《花传书》中的“柑子口”花瓶

我们也应留意,新安沉船中发现的两对铜壶在铸造上并未封底,壶体上下贯通;伴出的青白瓷文物则多连饰托座。这些细节暗示着贯耳铜壶在宋元社会已基本摒弃了其盛容酒水的本初功能,转作插花容器或单纯的陈设雅玩。

3. 环耳壶

环耳壶基本造型与贯耳壶相类,只是颈侧双耳作兽首衔环形。《重修宣和博古图》描述为“两耳连环”、“耳作牺首”(图一八,4)。从文物资料看,耳作牺首之式外,宋元环耳壶除也见有龙首耳、象首耳等造型变化。环耳古壶用于插存花枝,屡见于南宋(金)印花瓷盘纹样[80]和墓壁装饰[81]。大维德基金会收藏的一对至正十一年(1351年)铭青花龙纹象耳对瓶,颈部以钴料书写“花瓶一副”,更是这类仿古壶瓶用为花瓶的典型持据。

新安沉船出水的环耳壶文物中,计有2件完整的青铜标本和多件瓷器产品(图一八,1、2),造型风格基本一致,均直口长颈,壶身扁圆。同类器形在江西宜春窖藏也有发现(图一八,3),其大体造型与细部特征均与新安遗物一致。相似铜瓶在四川彭山虞公著墓[82]、福建南平窖藏和四川三台窖藏[83]均有出土,唯体量更为丰圆。

日本出土或传世的室町时代瓷、铜文物,则展示出环耳壶在新安模式之外的另一发展样类:盘口、束颈、垂腹明显。福井一乘谷遗址出土的朝仓大名“唐物”舶来品[84](图一八,5)和兵库县太山寺旧藏“应永九年(1402 年)”佛供花瓶[85]均是其例。该样式更广见于宋元遗迹中:既出土于江西万安窖藏、四川三台窖藏中[86],也陈供于湖南衡阳元代文靖书院神位前(图一八,6)[87];再参佐台北故宫馆藏文物与南京明墓随葬供器(图一八,7、8)[88,89],可知13~15世纪盘口环耳壶始终是仿古壶瓶的代表样式,且多成对出现于宗教与葬祭的礼仪场合。

图一七 贯耳壶1.新安沉船出水 元 铜贯耳壶 2.福建南平窖藏出土 元 铜贯耳壶 3.新泻伊达八幡遗迹出土 铜贯耳壶4、8.新安沉船出水 元 青白瓷贯耳壶 5.《重修宣和博古图》周贯耳壶 6.浙江湖州出土南宋 铜贯耳壶 7.福井一乘谷出土 青瓷贯耳壶 9.新安沉船出水 元 通贯耳壶10.江西德安窖藏出土 南宋 铜贯耳壶 11.德川美术馆藏 宋 铜贯耳壶12.山口县立萩美术馆浦上纪念馆藏 元 龙泉青瓷贯耳壶

环耳壶的取形意匠在同时代的陶瓷制品中运用得更为灵活随意。如果说铜器造型与纹样上尚难脱离上古尊彝的旧窠,那么各地窑器则明显体现出更为日常的艺术风格。新安沉船出水的一组龙泉青瓷标本[90],瓶体浑圆,更适合抟土制器拉坯成形的技术特点,同时兼取胆瓶、花瓶样制,正是复古艺术古调新风的生动注脚。相同意匠的窑器亦有低温酱色釉产品,广见于日本镰仓后期的宗教与墓穴遗址[91],并对濑户烧瓷器多有影响。

4. 花觚

觚本属商周青铜酒具,多为大敞口、长身细腰,中段圆鼓,下承喇叭足。入宋以来,上古铜觚造型的花瓶颇为时人爱重,是文人与闺阁花事的重要点缀(图一九,1)。这类仿古金属花觚在新安沉船也有出水,并据中段器形与装饰简繁分作两大类。

一类自上而下分作清晰三段;纹样主次分明,繁密华丽,觚身饰有四道扉棱(图二〇,1)[92]。相似遗物在福建南平窖藏亦有出土(图二〇,2),二者的形纹细节与《重修宣和博古图》所录商觚高度重合(图二〇,3)。此类铜觚同样见诸日本寺社旧藏与将军收藏品中,如滋贺圣众来迎寺的传世品与室町将军足利义政收藏的东山御物[93]。另一类通体简素,体侧无扉棱,自上而下仅饰弦纹数匝(图二〇,4)[94]。遂宁金鱼村窖藏出土有成对的青铜制品,京都五山之一建仁寺的塔头正传永源院(图二〇,5)[95]也收藏有此类铜觚,相似文物也发现于东京都荣町遗址,线条更为练达,别有玄静之美。其形纹渊源皆可在《博古图》收录“周素觚”上找到样制范本(图二〇,6)。

图一八 环耳壶1.新安沉船出水 元 铜环耳壶 2.新安沉船出水 元 青白瓷环耳壶 3.江西宜春窖藏出土 元 铜环耳壶 4.《重修宣和博古图》周仲丁壶 5.日本福井一乘谷出土 明 龙泉青瓷环耳壶 6.衡阳博物馆藏 元 文靖书院 龟山先生前公用置铜壶 7.台北故宫博物院藏 元 铜环耳壶8.南京西善桥明墓出土 铜环耳壶 9~10.新安沉船出水 元 青瓷环耳壶11.镰仓市墓地遗址出土 酱釉花瓶 12.爱知县百目窑出土 濑户烧花瓶

据久保智康整理研究,铜觚是日本室町时代以来最为典型的花瓶样式之一,也是上层社会“唐物数奇”审美好尚的重要标志。其大量应用于14~15世纪寺社佛堂和武家宅邸的陈设场合,出土遗物广见于神奈川县、埼玉县、石川县和鸟取县等地的寺社与城市遗迹[96]。其陈设规仪也可在表现室町将军宅邸陈设与飨宴仪用器的图像中找到存证(图一九,2)[97]。

综上,金属仿古壶瓶代表了宋元花瓶追摹淳古之制、见证礼制深耕的发展脉络。从图像看,其在宋明画作与日本绘词中多有表现,或为小壶疏条斜逸,或作高瓶快意大枝,既是寺社香堂的佛供礼器,也为书斋小室的陈设清供。从实物看,古意盎然的金属壶瓶既广见于宋元寺观、墓葬、窖藏遗存,也多出自日本寺社、墓地与城馆遗迹,更通过寺社旧藏与将军“御物”流传至今。其形纹既有对三代、秦汉吉金古式的忠实袭仿,也不乏对日用燕器时代新风的灵活取用,充分体现出法古锐新的文化精神。

接下来的问题是;如新安船货般输往日本的“唐物”花瓶在镰仓、室町社会呈现出何种组合形态?其使用场合和社会功用又如何发展变容?进一步细读新安遗物,我们或可把握宋元瓶花用制在日本沿、革并济的文化图景与发展脉络。

图一九 中日图像文物中的陈设花觚1.北京故宫博物院藏 南宋《瑶台步月图》 2.15世纪初《祭礼草纸》飨宴场景中三对幅前的陈设觚瓶

三、传播与变容:花瓶用制在中世日本的迁播流变

统计新安遗物的器类与数量,我们发现出水的花瓶往往成对存在,且数量多为香炉的两倍,瓶、炉之具共出,花、香之事并举。船货中也不乏造型各异的蜡台,同时还伴出砚滴、笔架、砚墨、挂画轴头等文房用品以及茶磨、茶盒、托盏等成套茶具。这些细节为我们探索中世日本花瓶用制提供了重要线索,其组合形式、陈设场合与社会功能,又可通过比对中日相关文物获得更为清晰的认知。

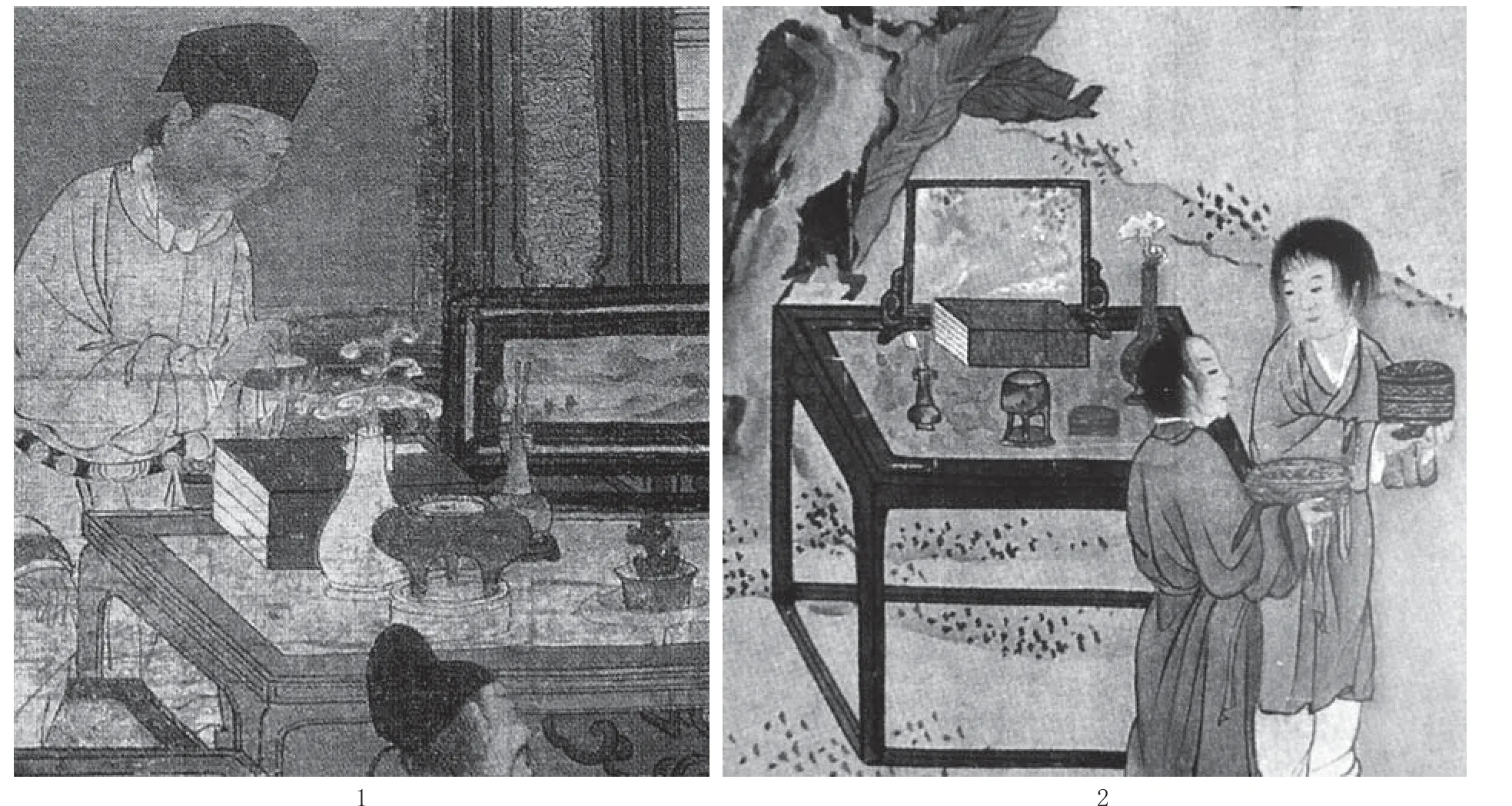

1. 三供养

新安遗物呈现的“一炉二瓶”组合模式并非孤例,而是广见于由宋至明的物象遗存。成对的铜、瓷花瓶多与鼎、簋造型的香炉并出共同组成香花之具,或在释道寺观的宗教活动中礼供神祇,或在墓室与祠堂的丧祭仪式中祭奉祖先[98]。花瓶在神祠、墓堂等礼仪场合成对陈设用作花供已成固定规仪,其与香炉搭配,形成一炉为中心、二花瓶分列两侧的陈设范式,是为“三供”;若再并入二蜡台(灯台),则为“五供”。瓶花谱录列举书斋花瓶陈设的要点时,更明确强调“忌成对,像神祠”[99],可见逮至明季,成对的供奉花瓶与独陈的清赏花瓶进一步形成了各自独立、互不混淆的平行发展脉络。那么,宋元社会以一炉二瓶为中心的供器组合在东传日本后,在组合模式和使用场合上又呈现出何种样相呢?

图二一 京都东福寺藏《大宋诸山图》

图二二 京都大德寺 南宋《五百罗汉图》

图二三 室町时代绘词中的炉瓶之制1.西本愿寺藏《慕归绘词》第五卷 1352 2.日本国立历史民俗博物馆藏《君台观左右帐记》1560 3.新安沉船出水 元 褐釉渣斗形花盆 4.茶道资料馆藏 《酒饭论绘卷》江户时代

图二四 日本寺院藏龙泉青瓷三具足1.称名寺藏青瓷花瓶 2、3.清净光寺藏青瓷香炉、烛台

图二五 日本东京都荣町遗址出土铜三具足

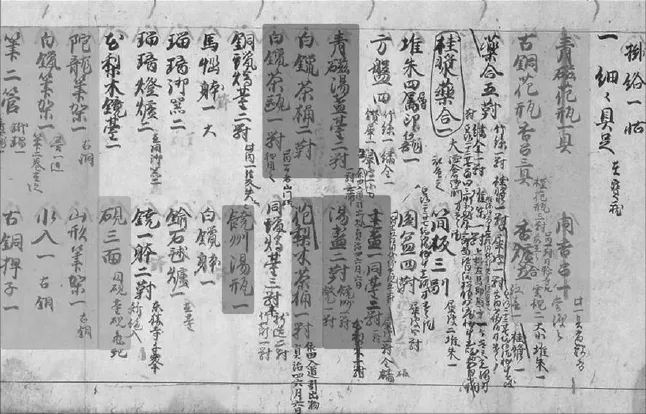

镰仓时代,“三供”、“五供”组合在僧侣集团的推动下传入日本。这一群体中既有蹈海东渡的宋元僧侣,也不乏入华巡礼的日本禅僧。藉由此途,宋元禅宗的伽蓝布局与清规仪轨、尤其是江南地区的五山十刹制度,对中世镰仓、京都地区的禅林规制产生了深远影响(图二一)。而以一炉二瓶为中心的香花供奉用制,也以纸绢佛画与瓷铜佛具为载体为日本禅林广为袭仿。千叶县法华经寺所藏宋画《迦诺迦伐蹉尊者》中,供案上配以座托的成对胆瓶,与罗汉手中所持行炉相伴;京都大德寺藏《五百罗汉图》中,插存莲花的纸槌对瓶分列香炉两旁(图二二):这些均是宋元佛具香花之制影响日本“五山”宗教仪轨和器用规制的重要介质。《佛日庵公务目录》中,记载了圆觉寺(镰仓五山之一)北条氏陵庙陈设的众多舶来“唐物”[100],其中本堂、弥勒堂、观音堂所设佛供用器中,频见“古铜花瓶一对”“青瓷花瓶一对”的字样;前述元亨四年石碑板上,禅宗真言莲座下也刻饰一对供莲花瓶:这些物证共同展示出镰仓-室町时代日本禅林对“三供”用制的接受与践行。而日本14世纪中期之16世纪的绘词图像,则为我们展示出“三供”组合陈设场合与使用功能在室町、桃山时代的革变一面。

图二六 新安沉船出水文物组成的三具足

图二七 足利将军宅邸中三具足与“御绘三幅”的组合陈设场景1. 德川黎明会藏《室町殿行幸御饰记》 2. 内阁文库藏《公方样御元服付而御成》3.朝仓馆沓形座敷陈设复原图 4. 江户时代的挂轴画与花瓶陈设

图二八 《君台观左右帐记》中三具足与瓶炉三事共陈的场景

图二九 元代图像中的香炉、花瓶与香盒陈设1.《新刊全相平话五种》吕后祭汉王图 2.山西兴县麻子塔元墓石板彩绘

图三〇 明画中的花瓶与炉瓶三事1. 杜堇《十八学士图屏》北京故宫藏 2.《十同年图》北京故宫藏

与宋元社会一炉二瓶专为香花供奉的传统不同,从镰仓时代起,三供组合广泛应用于宗教法事与日常生活的多类场合,除作为佛堂与墓地等礼仪场合的供祀之具,也是寺院与武家座敷陈设的重要组成,可视为禅僧集团与武家权门展示财富与品位的象征道具。《慕归绘词》第五卷中描绘了本愿寺第三代法主觉如举办歌会时的座敷“室礼”陈设[101]:室内墙面悬挂中尊和左右胁组成的三幅图轴,画前三承盘上,一炉二瓶赫然在列;其中渣斗样式的褐釉花盆在新安遗物与镰仓常乐寺遗迹均有发现[102,103]。这一陈设规制在记录室町将军御所陈设的《君台观左右帐记》中也有明确标示[104]。而如《酒饭论绘卷》[105]所示,至江户时代,挂画与成对花瓶的组合不仅是上层权门习用的座敷陈设,也开始在中层武家群体中获得普行。与镰仓时代相比,成对花瓶的宗教供奉意义逐渐减少,室内装饰与审美鉴赏的意味则日益浓厚。上述线索均提示我们,一炉二瓶组合虽然最初主要通过宗教力量传入日本并流行于京都、镰仓五山禅林,但在其后的发展中并未严格奉行宋元社会“供瓶成对、赏瓶独陈”的用制传统,其在室町、桃山时代既可为佛堂、陵庙与墓地的佛事供奉礼器,也兼作禅林社会和武家集团的宅邸陈设,在宗教仪礼与日常生活中均扮演重要角色(图二三)。

图三一 新安沉船出水文玩与茶具1.青瓷鱼形砚滴 2.青白瓷牧牛砚滴 3.莺形石砚 4.青铜蛙形砚滴5.双龙铜笔架 6.双牛石镇纸 7.石茶磨 8.黑釉茶盏 9.各色墨条

那么,花瓶成对的“三供”、“五供”组合在镰仓、室町时代是否化用出新的样态?其功用是否也徘徊于宗教与世俗的之间呢?我们注意到,新安船货中与花瓶、香炉共出的,亦有各式铜、镴蜡台。通过比对日本出土与传世的物象文物,我们也可整理出中世日本瓶花用制的另一类组合模式——三具足。

2. 三具足:

从镰仓末期到室町时代,宋元“五供”逐步简化为花瓶、香炉和蜡台各一的组合样式,是为“三具足”。《慕归绘词》呈现的本愿寺室内陈设场景中,青瓷敞口大花瓶与樽式瓷香炉、铜蜡台搭配,代表了三足具铜瓷混用的样例(图一四,5)。瓶、炉与蜡台全为瓷器的组合也保藏于日本禅宗寺社中(图二四)[106]。而上述两类流行于日本禅林的三足具样态,均可在新安沉船出水的瓷、铜文物中找到几无二致的比对样本(图二六,1、2)。

作为“五供”的变化形态,三具足在中世日本同样延续了宗教和丧祭供器的社会功能,相关文物在13~15世纪镰仓与东国地区的寺社与墓穴遗址中多有发现。濑户烧瓷梅瓶与三足铜炉共出于埼玉县上里町大光理寺遗址,组合年代当在14世纪30至50年代左右;东京都荣町遗址L区55号墓穴则瘗埋有包括觚形瓶在内的全套青铜三具足(图二五)[107]。需要留意的是,尽管三具足由宋元佛前五供衍生而来,至迟在日本南北朝与室町前期,这一组合的使用场合已突破了佛堂与墓地的界限,从佛事扩展到日常,逐步渗透到室内陈设与唐物鉴藏领域,成为标示上层禅林与武家贵族权力、文化双重权威的道具。这一发展线索在两代带足利将军御饰记的图文记录和考古遗存中均有体现。

与一炉二瓶组合的陈设方式相似,三具足在室町将军与战国大名宅邸座敷中也多安置于三对幅画轴前。据《室町殿行幸御饰记》写录,永享九年(1432年)室町幕府六代将军足利义教的御所陈设中,就有三具足与三幅牧溪画作搭配用作座敷饰的场景(图二七,1、2)[108]。记录八代将军足利义政御所陈设的《 君台观左右帐记》,也提供了三对幅前陈设觚形花瓶、鼎式香炉与龟鹤烛台的御饰细节(图二八)。而据考古发掘和室町文献共同复原的一乘谷朝仓馆布局所示(图二七,3、4)[109],直至战国时期,三具足与挂画的组合依然是越前朝仓大名城馆的重要座敷饰。

另一方面,《室町殿行幸御饰记》和《君台观左右帐记》中均展示了三具足与香盒共同陈列于画前桌案的场景。《佛日庵公物目录》中也有花瓶、香吕(香炉)和“香合”并提的记录。而在新安遗物中,同样发现有银质小圆盒与花瓶、香炉、蜡台共出的情况,这些均为为我们追索镰仓将军御物陈设用制的来源提供了线索。

考索文献可见,花瓶、香炉、香盒的器用组合在两宋即已出现;但这一搭配在当时多用于供奉和祭祀场合。北宋士人家礼襢祭和虞祭的设位陈器中,香桌上均“置香炉、香合、香匙”[110]。南宋帝王神御殿祭器有摆放在香案上的香炉、匙盒与花瓶[111]。元代时,鼎炉、香合等香供用品也在国家郊祀祭器中[112]。这一组合样态在图像材料中表现得更为明确。刊刻于至治年间的《新刊全相平话五种》以元人视角再现了吕后祭高祖的仪式场景[113],作为祭器的贯耳花壶、鬲式香炉和小圆香盒一字排开,置于祭案之上。山西兴县麻子塔元代石室墓中也可见花瓶分列两侧、炉盒居中的先考妣供奉图像(图二九)[114]。这两例图证还传达出这样的信息:至少在14世纪前期,香盒与香炉共为蹴香之具,并与成对花瓶形成固定搭配,可视为前期一炉二瓶香花供器用制的补充与拓展。

图三二 日本镰仓圆觉寺《佛日庵公物目录》,贞治二年(1363)藏

这种元代中期确立的香花陈设组合也影响着日本南北朝与室町时代的禅林与武家陈设。除前述新安遗物与佛日庵佛具,《室町殿行幸御饰记》也提供了香盒并入炉瓶陈设的重要线索:三具足摆置于居中的三对幅下,香盒则安设在两侧的胁画下。而在《君台观左右帐记》中,居中陈设的香具进一步扩展,香炉、香盒之外,又加入了匙瓶(香匙台)。由此形成的三具足模式在足利义政御所陈设中多处出现,成为将军宅邸座敷饰的固定规仪。这一变化与明代中晚期“瓶炉三事”的流行密切相关。所谓“瓶炉三事”,是指香炉、香盒与匙瓶共同构成的香具组合。其虽在元末佛画《祗园大会图卷》(1366年)中已见端倪,但直至16世纪才成为文人香事陈设的流行组合[115]。其与花瓶搭配使用的场合也从神坛移向书斋、厅堂,多雅玩清供;在书斋与庭园营造清雅空间的场景(图三〇)[116]。

综上,无论是三供养还是三具足,在室町时代武家宅邸陈设中多与挂画共同陈设;新安遗物也充分显示出瓶炉与书画相携的现象。如果我们把目光转向中世日本武家座敷的整体陈设空间,则可见花瓶与香炉、画轴、文玩与茶具一并,共同构成了烧香、点茶、挂画、插花的“四般闲事”。

3.“四般闲事”

新安沉船出水遗物中,与花瓶、香炉共出的,还有诸色砚滴、笔架、砚墨和挂画轴头等文玩用品和成套茶具(图三一)。而与其时代相去不远的《佛日庵公物目录》,也记载了花瓶、香吕与笔山、砚滴、画轴、茶具等精雅唐物一并输入镰仓著名寺社的史实(图三二)。这些器用组合恰可与宋元江浙一带文人墓出土随葬品互为印证。参考这一时期的诗词咏赋、文人画作,可知在13~14世纪的江南地区,文风雅韵已成为主导工艺品面貌的主导力量[117]。直到晚明,插花、蹴香、品茗、赏画所代表的从容优雅的生活品味,仍通过画家的笔意展示着强大的生命力[118]。通过中日僧侣与文士集团的往来结交,“四般闲事”的雅意生活与审美意趣也随之东传日本,室町时代后期,宅邸中的庭院会所,已成为武家权门品赏香花之事、举行茶道雅集与连歌游艺的场所,而会所座敷饰 所展示的“室礼”(装饰)空间也完成定式化:押板多列陈三具足与书画。违棚用为茶汤棚,书院则陈设文房用具。13~16世纪日本上层社会的唐物赏鉴之风,亦多承自宋明士人追摹古意、从容优雅的生活品味。

四、结语

新安沉船中材质各异、造型多样的花瓶折射出非常丰富的社会文化现象。其中陶瓷瓶罂多由晋唐宗教、日用壶罂袭用而来,制如高矮两式梅瓶、胆瓶与敞口花瓶之式,代表了其时怡心适用、品味日常的精致生活美学;而金属壶瓶则自上古、秦汉礼制尊彝追摹而成,类分温壶、贯耳壶、环耳壶和花觚之制,可视为中日社会文化复古运动“深耕”化的一脉支流。这批瓷铜花瓶的集中出水,既是宋元文士之风作用于手工业生产的时代投射,也反映出13~15世纪日本社会武士贵族和高层僧侣集团对仿古和文雅风尚的追求。而参考与花瓶伴出的新安船货,我们也可推演出宋元花瓶的组合模式与东传日本后沿、革并济的化用图景。作为镰仓末期入元的日本寺社贸易船,新安沉船无疑为我们提供了探析中日花瓶样制与功用的双向视角。对宋元社会而言,花瓶或跻身三、五供养的炉瓶组合,用于祭奉供养,或列为四般闲事的陈设雅器,当得堂斋清赏。供瓶与赏瓶在组合样态与陈设场合上互不混淆,各成体系。对室町-镰仓时代的日本而言,瓶炉之制在寺社佛具与宅邸陈设中的使用则并无明显壁垒,在神坛礼供与人间雅玩中自由转换。同时宋元花瓶的社会角色与陈设空间也逐渐完成了由佛事、丧葬等宗教神坛向御所、城馆等世俗宅邸的转移。小小的瓶壶精舍,存贮的不仅是水酒礼料与香花之实,更是瓶花用制在宗教与世俗世界发展变容全方位、多层次的意象片段。

论文完成期间承浙江大学人文高等研究院提供驻访环境和学术支持,谨表谢忱!

[1]新安沉船出水的青白瓷、玳瑁釉、高丽青瓷和濑户烧梅瓶图片,分别引自新安沉船出水陶瓷梅瓶图片均引自韩国文化财厅等.新安船[M].木浦:韩国国立海洋遗物展示馆, 2006(III):11,89,(II):3,292.

[2]中原古陶瓷标本博物馆有数件鲁山段店窑梅瓶腹片标本,刻铭“元符三年五月廿五日”、“政和三年”等。从可复原器物和残片书铭看,既言明售卖价格“每卖千二百”,又记录其年号,多为徽宗朝政和、熙宁和元符年间。(承中原古陶瓷标本博物馆馆长冯志刚先生惠示并提供材料);英国大不列颠博物馆收藏有一件鲁山段店窑白釉剔花方枕,枕面两侧划书“元本冶底赵家枕永纪,熙宁四年三月十九日画”。(长谷部乐尔.磁州窑[M].东京:平凡社, 1996:图21.)

[3]扬之水.宋代花瓶[J].故宫博物院院刊,2007(1):49,图一.

[4]陆鹏亮.“梅瓶”名谓考[C]∥博物馆集刊(十).上海:上海书画出版社,2005:230,图四.

[5]埼玉县大光理寺遗迹的墓穴中出土有龙泉青瓷与古瀬户梅瓶的佛祖组合,年代应在14世纪前半叶。

[6]日本国立歴史民俗博物館等.陶磁器の文化史[M].歴史民俗博物館振興会,1998:88.图片资料见同书页108,图III-48-49;页110,图IIII-63;页92,III-27.包括青白瓷梅瓶在内这套中国瓷器组合是朝仓馆、武田馆、八王子成等战国大名城馆典型遗迹出土品的共同特征,此外,相似的组合在松山城、馆山城、小田原城遗址也有出土。

[7]同[6]:134-135, 图①.

[8]刘子翚.全宋诗:任伯显昨寄日柹不至,续以胆瓶为贶(第34册)[M].21378.

[9]杨万里.诚斋集(卷五)昌英知县叔作岁坐上赋瓶里梅花时坐上九人七首(二)[C]∥全宋诗(第42册):26128.

[10]扬之水女史已注意到宋元诗词中所谓“胆瓶”应是“花瓶”中的一大类,长颈鼓腹而曲线柔和,即其形略如垂胆者。”(扬之水.宋人居室的冬和夏[C]∥扬之水.古诗文名物新证(二).北京:紫禁城出版社,2004:322-324.)

[11]如新安船出水龙泉窑和吉州窑瓶(同[1](III):21, 151)。

[12]如金鱼村窖藏龙泉青瓷瓶(成都文物考古研究所等.四川遂宁南宋金鱼村窖藏(下)[M].北京:文物出版社, 2012:图版二七.)

[13]如观叶楼收藏的吉州窑瓷瓶(深圳博物馆等.禅风与儒韵:宋元时代的吉州窑瓷器[M].北京:文物出版社, 2012:156, 图103.)

[14]徐兢.宣和奉使高丽图经:器皿二:“花壶”条(卷三十一)“花壶之制上鋭下圆,略如垂胆,仍有方坐,四时贮水簮花。……通高八寸,腹径三寸,量容一升。”

[15]同[3]:55,图八.

[16] 张柏.中国出土瓷器全集(9)[M].北京:科学出版社,2008:198.

[17]森達也等.日本人の愛した中国陶磁:龍泉窯青磁展[M]. 愛知县陶磁資料館, 2012:34,图21.

[18]德川美術館等.花生[M].名古屋:德川美術館,1982:图102(转引自谢明良.琮瓶的变迁[C]∥谢明良.中国陶瓷史论集.台北:允晨文化,2007:134,图30).

[19]首都博物馆.温温玉色照瓷瓯:龙泉窑青瓷艺术[M].北京:燕山出版社,2012:47.

[20]日本鹿野苑(根津美術館. 南宋の青瓷[M].根津美術館, 2010:图9.)、根津美术馆和五岛美术馆(同[17]:37,图24;36,图23.)也收藏有此类传世青瓷瓶。

[21]同[1](II):28-29.

[22]同[7]:92, 图II-27.

[23]同[17]:49.

[24]宝丰清凉寺汝窑瓶,见河南省文物考古研究所.宝丰清凉寺汝窑[M]. 郑州:大象出版社, 2008:彩板一九五:3. [25]汝州张公巷遗址出土青瓷瓶,资料来源同[16](12):110.

[26]老虎洞南宋官窑址出土瓷瓶,见杜正贤.杭州老虎洞窑址瓷器精选[M].北京:文物出版社, 2002:57.

[27]成都驷马桥南宋墓出土龙泉青瓷瓶,见首都博物馆等。温温玉色照瓷瓯:龙泉窑青瓷艺术[M].北京:燕山出版社, 2012:55.

[28]转引自谢明良.陶瓷手记:陶瓷史思索和操作的轨迹[M].上海:上海古籍出版社, 2013:13,图28.

[29]宋元遗迹出土的玉壶春瓶有直敞口和侈口两类。二者兴于宋末金初,早期以直敞口为多,而自金中期后侈口器渐成主流,并体现出侈口愈加明显、瓶颈趋于粗短、垂腹特征突出的发展趋势。

[30]同[3]:54-55.冯子振《梅花百咏·浸梅》一首云:“旋汲澄泉满胆瓶,一枝斜插置幽亭。”明本同题和诗言:“清晓呼童换新汲,只愁冻合玉壶春。”冯诗唱云“胆瓶”,和诗唤作“玉壶春”,可见二者意指呼应一致,应为同一瓶类。

[31]高振卫,邬红梅.江苏江阴夏岗宋墓清理简报[J].文物, 2001(6):60-68.

[32]成都文物考古研究所等.四川遂宁南宋金鱼村窖藏(下) [M].北京:文物出版社, 2012:图版一六九.

[33]该资料承深圳市博物馆古代艺术研究部主任黄阳兴博士见告。

[34]山西省考古研究所等.山西汾阳金墓发掘报告[J].文物, 1991(12):26, 图一八:3.

[35]林树中.海外藏中国历代名画(3)[M].长沙:湖南美术出版社, 1998:图143.

[36]細川護真監修.いけばな(别册太阳)[M].東京:平凡社, 1975:12.

[37]《四库全书存目丛书》收录万历绣水沈氏刻宝颜堂祕笈本:子部(81册) [M].济南:齐鲁书社, 1995:425.(张谦德:《瓶花谱》:“瓷器以各式古壶、胆瓶、尊、觚、一枝瓶为书室中妙品,次则小蓍草瓶、纸槌瓶、圆素瓶、鹅颈壁瓶亦可供插花之用。”)

[38]同[1](II):47.

[39]西岡康宏等.世界美術大全集·東洋編(第7卷)[M].東京:小学館,1999:插图245.

[40]同[16](13):228;(9):218, 图二七:6、7.

[41]河北省文物管理处.河北易县净觉寺舍利塔地宫清理记[J].文物,1986(9):74-80.代表文物如南方青白瓷产品以河北易县净觉寺辽天庆五年(1115年)舍利塔地宫出土品。

[42]北京大学考古系等.观台磁州窑址[M].北京:文物出版社,1997:彩版九:3.

[43]同[39]:图版202.

[44]長谷部樂爾.磁州窑[M].東京:平凡社,1996:图43.

[45]同[16](8):175.

[46]西安市文物保护考古所.西安韩森寨元代壁画墓[M].北京:文物出版社,2004:彩板三十七.

[47]张邦基,墨庄漫录.甘露寺铁鑊乃植莲供养佛之器(卷七)[M].北京:中华书局, 2002:199.

[48]沈琼华编.翡色出高丽:韩国康津高丽青瓷特展[M]. 北京:文物出版社,2012:46.

[49]郑良谟著.高丽青瓷[M].金英美译.北京:文物出版社, 2000:77,图32,104,图78.

[50]李廷仁.高丽青瓷的生产、流通及其对华交流中简历的形式特征——以康津地区的青瓷为中心[C]∥沈琼华编.翡色出高丽:韩国康津高丽青瓷特展.北京:文物出版社,2012:28.

[51]同[7]:135,图③;77,图II-10.

[52]高濂.遵生八笺:论古铜器具取用(第14卷):“上古铜物存于今日,聊以适用数者论之。……觚尊觯,皆酒器也。三器俱可插花。”

[53]袁泉.稽古作新:宋以降鼎形容器的社会功能与文化内涵[C]∥河南博物院. 鼎盛中华——中国鼎文化. 郑州:大象出版社, 2013:274-311.

[54]同[39]:插图164,165.

[55]郑嘉励.龙游宋墓出土的一组文房用品.东方博物[J]. 2007(3):46-49.

[56]坂井隆等.上栗須寺前遺跡群(Ⅲ)[M].群馬:群馬县教育委員会(转引自久保智康.新安沉船装载的金属工艺品——其特点以及新安沉船返航的性质[J].南方文物, 2008(4):148.)

[57]同[1](III):其他遗物-图3.

[58]浙江省文物考古研究所等. 海宁智标塔[M].北京:科学出版社, 2006:31-32, 64-67.

[59]同[18]:133, 图28.

[60]久保智康.新安沉船装载的金属工艺品——其特点以及西南沉船返航的性质[J].南方文物, 2008(4):147-148,图一七.

[61]谢基梁.江西万安窖藏出土的青铜器[J].江西文物, 1991(1):110-111.

[62] Kerr, Rose, Later Chinese Bronzes [M],Bamboo Publishing Ltd in association with the Victoria and Albert Museum, London, 1990, p42,pl.29.

[63]元画《冬日画禅》画面左上,可见同式铜壶用作插梅花瓶的情景。(台北故宫博物院编辑委员会.故宫书画图录(册5) [M].台北:台北故宫博物院, 1990:图199.)

[64]杜堇《十八学士图屏》中,贯耳壶中斜逸灵芝异株,列于书斋清供(沈荫椿等. 中国盆栽和盆景艺术[M].美国加州南旧金山友升集团公司, 1991:图沪2-2114.)。

[65]同[1](III):其他遗物-图5.

[66]黄汉杰等.福建南平窖藏铜器[J].南方文物,1998(2):封底.

[67]菅沼亘等.伊達八幡館遺跡発掘調查報告[M].新泻:十日町市教育委員会,2005,转引自久保智康.新安沉船装载的金属工艺品-其特点以及西南沉船返航的性质[J].南方文物,2008(4):117, 图十一.

[68]谢志杰.江西宜春市元代窖藏清理简报[J].南方文物, 1992(2).(文中所用清晰版图片资源转引自王牧.宋元时期流行的一种多层纹样铜瓶[C]∥陈建明.复兴的铜器艺术:湖南晚期铜器展.北京:中华书局,2013:286,图7.6-2.)

[69]浙江省博物馆.浙江省博物馆典藏大系·越地范金[M].杭州:浙江古籍出版社, 2009:102.

[70]沈一东.南宋官窑陶质祭器器物属性探析[J].东方博物, 2010(1):52, 图五

[71] 同[69]:102.

[72]李林.海盐镇海塔及出土文物[J]东方博物、2009(4):37, 图三十七.

[73]同[1](III):其他遗物-图4.

[74]National Maritime Museum of Korea, The Metal Crafts in Shinan Wreck [M].2007,pl.86.

[75]浙江省博物馆.中兴纪胜——南宋风物观止[M].北京:中国书店, 2015:86.

[76]嶋田英誠等.世界美術大全集·東洋編(第6卷)[M].東京:小学館, 2000:插图167.

[77]“然则礼不可以不因,亦不可以无损益。因之所以稽古,损益所以趋时,不可一也。今去唐虞三代为甚远,其所制作恐当上法先王之意,下随当世之宜,稽古而不迂,随时而不陋。”(杨仲良.皇宋通鉴长编纪事本末:议礼局大观政和二礼附(第133).《续修四库全书》(第386册) [M].)

[78]同[1](III):白瓷-图10.同[39]:83.

[79]同[17]:66, 图68.

[80]蔡玫芬.文艺绍兴——南宋艺术与文化·器物卷[M].台北:国立故宫博物院, 2010:208, 图III-77.

[81]济南市文物局文物处. 济南柴油机厂元代砖雕壁画墓[J].文物, 1992(2):17-23.

[82]四川省文物管理委员会等.南宋虞公著夫妇合葬墓[J].考古学报, 1985(3):383-402,图版二二:3.

[83]景竹友.三台出土元代窖藏.四川文物[J].1993(6):62-65, 封二:图八.

[84]同[7]:92, 图版II-27.

[85]同[60]:147, 图一四.

[86]江西万安和四川三台窖藏中,此类铜壶均成对出土。(景竹友. 三台出土宋代窖藏[J].四川文物,1990(4):59-63, 封三:图十一.)

[87]陈建明.复兴的铜器艺术:湖南晚期铜器展[M].北京:中华书局,2013:180, 图2.78-1.

[88]石守谦等.大汗的世纪:蒙元时代的多元文化与艺术[M].台北:国立故宫博物院,2001:121.图IV-4.

[89]南京市博物馆.南京西善桥明代长春真人刘渊然墓[J].文物,2012(3):图五:1,图九.刘渊然为元末明初的道教领袖,据史载祠记,其葬于宣德七年(1432),由此可框定墓中出土物的大致年代。

[90]同[1](II):38-40.

[91]同[7]:30,图I-57,58.

[92]同[1](III):其他遗物-图61.

[93]東山御物:小河殿所並東山殿御餝記[M].東京:根津美術館,1976:图44.

[94]同[1](III):其他遗物-图62.

[95]根津美術館.宋元の美——伝来の漆器を中心に[M].東京:根津美術館,2004:图版30.

[96]同[60]:116-117.

[97]山根有三.いけばなと座敷饰り[C]∥山根有三.花道史研究.東京:中央公論美術出版社,1996:403,图39.

[98]一炉二瓶用于宗教花供,屡见于宋元寺观遗存。四川三台窖藏、福建南平窖藏和江西宜春窖藏,均可见仿古鼎炉与成对贯耳壶、环耳壶的搭配;海宁智标塔地宫一佛二弟子的铜像前,也展示出簋式铜炉居中、一对仿古铜温壶分列左右的陈器方式。与此同时,三供也在国家坛庙与士庶丧祭等礼仪场合用往往也扮演着“香花供养”的重要作用。同[53]:274-311.

[99]张德谦《瓶花谱》“品瓶”条:“凡插贮花须先择瓶,春冬用铜、秋夏用磁,因乎时也,堂厦宜大、书室宜小,因乎地也。贵铜磁而贱金银,尚清雅也。忌有环、忌成对,像神祠也。”

[100]村井章介.文化は貿易船に乗って—镰倉時代の日中交流[C]∥日本の美術(410号).東京:至文堂,2000.

[101]同[7]:134-135, 图②.

[102]同[1](II):278.

[103]同[7]:30, 图I-59.

[104]同[7]:101, 图II-22.

[105]同[7]:136-137, 图③.

[106]同[7]:77,图II-10.

[107]同[39]:116-117.

[108]同[7]:100,图II-33.

[109]同[7]:98-99,图II-31.

[110]司马光.书仪(卷九)[M]:99,101,102,文渊阁四库全书本.

[111]徐松.宋会要辑稿:礼一三:神御殿.(第十四册) “(淳熙)十六年七月二日,礼部太常寺言,将来高宗圣神武文宪孝皇帝大样前,依礼例合塑制神御三位……各位各用腰舆、香案、香炉、匙盒、花瓶、黄罗缴扇,令塑制所依名件制造,合差内侍官一员克都大主管于至日迎赴景灵宫安奉,并从之。”

[112]如至大三年郊祀祭器中,就包括“陶瓦香鼎五十、神座香鼎、香合案各一”,又“祠祭局以银盒贮香,同瓦鼎设于案。”元史(第72卷) [M]:1788,1800.

[113]新刊全相平话五种:前汉书续集卷下(元至治建安虞氏刊本) [M]. 北京:文学古籍刊行社,1956:341.

[114]该资料呈山西省考古研究所刘岩见告,特此致谢!

[115]文震亨.长物志:置炉(卷八):“上置炉一,香盒大者一,置生熟香,小者二,置沉香、香饼之类。筯瓶一。” 高濂《遵生八笺》“香几”条:“书案头所寘小几……斋中用以陈香炉、匙瓶、香合;或放一二卷册,或置清雅玩具,妙甚。”

[116]转引自扬之水.砚山与砚屏[C]∥扬之水.终朝采蓝:古名物寻微.北京:三联出版社,2008:196,图16.

[117]蔡玫芬.转型与启发:浅论陶瓷所呈现的蒙元文化[C]∥石守谦等.大汗的世纪:蒙元时代的多元文化与艺术.台北:国立故宫博物院,2001:233-235.

[118] a.古色-十六至十八世紀藝術的仿古風[M].台北:國立故宮博物院,2003:68,图I-44. b.柯律格.明代的的图像与视觉性[M].北京:北京大学出版社,2011:137,图48.

(责任编辑 张鹏程)

Sinan Shipwreck, Flower vase, Worship, Leisure objects

The cargo of Yuan Sinan Shipwreck,unearthed from the water of Sinan District, Jeollanam Province of Korea has precious sample for the research of East Asian trade. Especially, the unwatered containers in vase shapes are important materials for research on the contemporary flower vases’ shapes, object-combination and cultural functions. The vase-flower traditions gradually become routinized and popularized in Song and Yuan Dynasties in terms of the varied shapes, massive customers and multiple social functions. The vases include porcelain wares made in China’s famous kilns and metal wares imitating ancient bronze objects. Some of them were used as offering containers for worshipping deities or ancestors in temples or ancestral halls. Some function purely for leisure in literati study rooms. Since in mid Kamakura period, exquisite f ower vases of Song Yuan periods were transported to Japan in large quantities. to meet the demand of Japan’s temples and monks. They played an important role in worshipping and collecting activities by the Japanese monks and warriors. They even became representatives of Ashikaga shogunate's power and treasures. These remains from the shipwreck could ref ect both Chinese and Japanese cultures. The vases bear not only wine and f owers but also the far-reaching cultural spread and ritual transformations.

*本文获北京市社科基金一般项目“燕云地区金元墓葬研究”(项目批准号:15LSB007)资助,同时为北京市教委“北京市属高等学校高层次人才引进与培养青年拔尖人才培育计划”所属课题成果(项目批准号CIT&TCD201504071)。