浅谈满者伯夷与德罗乌兰遗址发现的中国陶瓷

辛光灿

(新加坡国立大学)

浅谈满者伯夷与德罗乌兰遗址发现的中国陶瓷

辛光灿

(新加坡国立大学)

东南亚,满者伯夷,德罗乌兰遗址,13至16世纪,海外中国陶瓷

本文由史料引入结合考古发现,对13至16世纪满者伯夷王国的发展史进行了系统梳理和探讨。德罗乌兰是满者伯夷王国所在地,位于印尼东爪哇省,近年来有不少令人惊喜的考古发现。虽然满者伯夷远离中国,却与中国在官方和民间层面都有大量交流活动,主要是政治和经济方面的往来互动。本文更侧重对满者伯夷和中国关系的探讨,两国的广泛交流不仅体现在史料中,更处处体现在考古发现中,比如德罗乌兰遗址发现的大量中国陶瓷。

在印尼,满者伯夷时期是东爪哇历史上非常耀眼的阶段,形成一个强大的海上王国,王国的势力范围较以前大幅扩展。在约两个世纪的统治时间里,满者伯夷与中国往来互动频繁。本文将通过追溯满者伯夷与中国王朝的关系、本土考古发现等角度全面揭露这个海上强国的历史面貌。

一、史料中满者伯夷与中国的往来

提到满者伯夷,很自然地会从爪哇与元朝的交往讲起,因为满者伯夷的立国与元军的入侵有着直接关系。因此本文将“满者伯夷与中国的往来”放在第一部分,由史料部分切入探讨。同古代东南亚诸国一样,关于满者伯夷王国的史籍资料并不十分丰富。研究者依赖较多的是中国官修正史如《元史》《明实录》等、文人笔记如《岛夷志略》《瀛涯胜览》等、古爪哇文的《爪哇诸王志》(Pararaton)以及《爪哇史颂》(Nagarakretagama 或Desawarnana)等。考察新柯沙里覆灭和满者伯夷立国的故事,文献材料和铭文记载互相印证补充,使我们比较容易得到可靠的纪年,却很难通过单纯的史料记载推断出准确的地理位置和领土范围。

虽然叙事的细节有差异,记述者的立场不同,故事梗概在不同的文字记载中是一致的。13世纪晚期,新柯沙里国王Kertanagara积极扩展领地,致力于建立一个面积广阔、统一政权的强大王国,对元朝派来诏谕的宣抚使黥面驱逐,与元廷关系趋于紧张。在经历内部暴乱和元朝远征军的打击后,新柯沙里王国的政权覆亡,国王女婿Raden Wijaya 先借助元军的力量平息叛乱后又成功击退元军,于1293年建立起新的王国满者伯夷,上王号为Kertarajasa Jayawardhana,表示以新柯沙里王族后裔的身份合法继承了旧朝的王权、延续旧朝的统治。元世祖忽必烈去世之后,Kertarajasa派遣使者献方物继而奉表修好,此时元朝改变了以前的扩张政策,与四周诸国的关系趋于缓和,两国关系得到改善和解。自此直到元末,爪哇不断遣使通好,这些在中国的正史中均有迹可循。

满者伯夷政权的统治自13世纪末开始,王国的势力范围集中在东爪哇和马都拉地区。到国王Hayam Wuruk统治时期(1350~1389年),国势达到鼎盛,控制地域范围远远扩大,甚至超过了现代印尼的版图[1]。满者伯夷的权力中心位于东爪哇,从时人的记述来看这里物阜民丰。汪大渊曾于14世纪30年代出海远航,以亲历见闻著作成书。他的《岛夷志略》简略描述了爪哇的政治经济情况,“爪哇”条记载:“爪哇即古阇婆国。门遮把逸山系官场所居,宫室壮丽,地广人稠,实甲东洋诸番。旧传国王系雷震石中而出,令女子为酋以长之。其田膏沃,地平衍,榖米富饶,倍于他国。民不为盗,道不拾遗。谚云,‘太平阇婆者’此也。……守常刑,重盐法,使铜钱。俗以银、锡、鍮、铜杂铸如螺甲大,名为银钱,以权铜钱使用。地产青盐,系晒成。胡椒每岁万斤。极细坚耐。色印布、绵羊、鹦鹉之类。药物皆自他国来也。货用硝珠、金银、青缎、色绢、青白花碗、铁器之属。”[2]

16世纪初,统一的满者伯夷王国政权便不复存在了,尽管此时在谏义里还有自称满者伯夷正统的小政权存在,只是割据一方的部落小国而已[3]。自此以后,直到西方殖民者入侵,爪哇始终处于割据分裂状态,邦国之间纷争不断、兴亡起落,没有再形成一个像满者伯夷那样强有力的中央政权。

自从恢复与元廷的友好关系以后,满者伯夷向元廷遣使朝贡的活动便没有停止过。根据对官方记录的统计,爪哇或阇婆向元廷朝贡多达十一次,贡品包括“金佛塔、文豹、白猿、白鹦鹉”等,而元廷的回赐包括“二珠虎符、织金文绮”等[4]。此后,满者伯夷与中国政府的友好关系延续到明朝。根据《明太祖实录》的记载,1369年元朝灭亡,原本奉贡于元的满者伯夷使臣在回国途中得到消息便折回南京。另外占城国使臣虎都蛮本为向元廷进贡方物,未到京师之前元朝就灭亡了,至洪武二年二月才到南京。而在此之前,即洪武二年正月,朱元璋已经遣使诏谕日本、占城、爪哇诸国。为了取得海外诸国对明朝的承认,消除元廷的影响力,朱元璋在二月又派遣专使吴用、颜宗鲁、杨载等将占城、爪哇、日本等国的使者送返回国,并带去大统历、玺书等,厚赐诸王织锦罗纱,诏言“朕奉天命已主中国,恐遐迩未闻,故专使报王知之”。各国均很快遣使来朝贡方物,承认明朝的正统地位。爪哇国王甚至返还了元廷的“授敕”,表明立场与元朝断绝关系[5]。

满者伯夷和明朝的交往亦十分频繁。满者伯夷非常重视与明廷的往来,洪武初期满者伯夷便频繁遣使朝贡。洪武十年(1377年),三佛齐老国王去世新王即位,派遣使节来明奉表请印绶,明廷即派使团赉诏印。满者伯夷对明廷册封三佛齐王一事极为不满,将明朝使者诱杀,后满者伯夷派遣使者来华,洪武皇帝以“礼意不诚”将其囚禁,直到洪武十二年才将他们释放。洪武十三年,爪哇又遣使来华,诱杀明使之事东窗事发,洪武帝虽怒却没有打击报复,只遣还并委托使节带敕诏警告满者伯夷国王。洪武十四年及十五年,或许出于修缮关系的意图,满者伯夷向明廷大规模进贡方物乃至数百黑奴。洪武帝乐见其成,并厚赐使臣,两国关系因而未持续僵化。Hayam Wuruk死后,他的儿子和女婿为夺王权产生分裂,分别遣使朝贡,导致爪哇东、西二王争贡事件。永乐四年(1406年),东王战败,适逢中国使节经过,西王国人误将入市的部卒杀死,西王随即遣使谢罪。永乐帝先责问其罪并罚重金,但之后西王献金数量不足,永乐帝知其已然畏罪反赦免其罚金。西王感恩,自此对明廷的朝贡次数更频繁了,有时多过一年一次[6]。由于接待外国朝贡使团给明廷造成不小的经济压力,1443年明廷通知各国三年一贡。自1446年以后,满者伯夷的朝贡次数逐渐减少,最终见于记载的是1499年[7]。总之,以朝贡贸易形式进行的两国官方交流活动在元明两朝时期从未停止过。

图一 德罗乌兰在东爪哇的位置

除了朝贡贸易,中国政府通常以市舶贸易制度管理海外贸易。元代在唐宋以来市舶制度的基础上加以发扬完善,在东南沿海的浙、闽、广等地均设有市舶司,之后又在宋代旧例的基础上制定新的市舶则法。但是市舶司的税务所得并不能满足元廷,为了攫取更多利益,元朝还实行了别具特色的“官本船”贸易制度。顾名思义,官本船制度是政府预付资本商人承办,由官方控制经营的对外贸易,完成海外贸易之后再官私分成。终元朝对海外贸易基本采取积极的开放政策,但是为了获取最大经济收益,政府倾向于使用行政手段维护官方贸易、排斥私人贸易,在万不得已的情况下才放开了民间海外贸易。明朝初期朱元璋就连续发布命令,全面禁止私人海外贸易,只允许朝贡贸易。自此海禁政策一直延续到“隆庆开关”,海禁既限制了中国民间出海贸易,也阻止了外国商人来华贸易。明朝法律对于海贸走私的处罚是极其严苛的,这恰说明走私的行为是存在的,是不能单凭政府命令就可以制止的。可以说,满者伯夷和元明两朝的贸易形式和商品种类在相当大程度上取决于中国政府采取的海贸政策。

二、德罗乌兰的考古发现

(一)满者伯夷的历史形象满者伯夷首先引起西方学者的兴趣。1780年,有人在东爪哇玛琅(Malang)附近的Butak山上挖出一卷6片铜简,其上刻有古爪哇文铭文。1782年,铜简被送往梭罗(Surakarta),并被翻译成现代爪哇语。后铜简遗失。现代爪哇语的译本保留了下来,与其他文件一起遗赠给莱顿皇家大学,终于在1888年的时候被发现并公诸于世。铜简文字内容大致说,满者伯夷的新王Wijaya感激Kudadu的村民们,两年前逃亡时得到了他们的救助,才能顺利渡海逃到马都拉。一年以后他光复失地,于1294年加冕国王。继铜简以后,满者伯夷建国后的历史记载也被发现了。1894年,一队荷兰远征军洗劫焚毁了Lombok岛的巴厘王宫,一个年轻的荷兰军官从大火中挽救出一批稿件,我们熟知的《爪哇史颂》就在其中,这是它首次被发现的经历[8]。

图二 满者伯夷时期德罗乌兰发现中国陶瓷的主要种类及数量柱形图

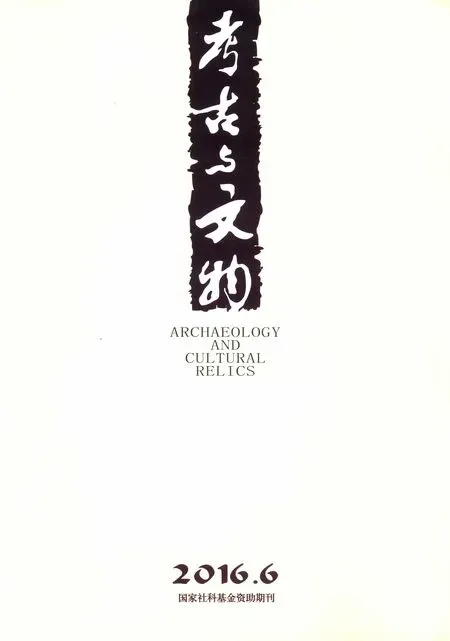

图三1.福建青瓷碗 2.龙泉青瓷碗 3.龙泉青瓷盘 4. 德化窑瓷洗 5. 景德镇青白瓷小罐6.景德镇青花瓷碗

如今,我们把爪哇文、中文文献以及铭文材料结合起来考证,使满者伯夷的历史形象更加丰满准确了。谏义里的藩侯(即《元史》中的葛朗主)Jayakatwang起兵叛乱,诛杀了新柯沙里国王Kertanagara,国王女婿Raden Wijaya率领的勤王之师也被打败,Raden Wijaya后逃到马都拉,并在马都拉太守的斡旋之下向Jayakatwang投诚,请求居住在Trik荒野上垦殖荒地。Raden Wijaya设法取得了Jayakatwang的信任,于是请求被批准,Raden Wijaya及随从便返回爪哇,马都拉太守同时派去一批马都拉人一起在Trik建立村落。根据传说,在开辟荒野时,一个马都拉人采摘到一颗“摩厨”果,味道是苦的就扔掉了。Raden Wijaya于是把此地建立的部落命名为“苦摩厨”(即“满者伯夷”的意译)。部落不断扩大规模,Raden Wijaya有了自己的根基,终于在元朝用兵爪哇之际借机恢复了故土。

新政权成立之后,政治中心或中央政府应该就在Trik——这个Raden Wijaya韬光养晦的根据地。《岛夷志略》“爪哇”条有云“门遮把逸山,系官场所居,宫室壮丽。”[9]可见,满者伯夷是王宫和官署之处所。成书于15世纪中叶的《瀛涯胜览》在“爪哇”条亦云“其国有四,皆无城郭。初入杜板,次入厮村,次入苏鲁马益,次入满者伯夷,王都也。王宫四面砖墉,墉高余三丈,方一二百余里。门馆深严,屋高四丈,覆地以板蒙,以藤花席跏跌而坐。屋以坚木。民居茅茨类,皆砖库,坐卧于内。……市易用中国铜钱。杜板者曰睹斑,地名也。约以千余家,主以二酋,间有流寓。多广东人也、漳州人也。海渚小池,水甘冽可饮,号圣水。……又东行半日,至厮村,曰革儿昔者,故沽滩地,中国人客此而成聚落,遂名新村。约千余家,村主广东人也,渚番舶至此,互市金宝,番玲充溢,居人多富。又南,水行可半日至苏鲁马益港口,淡水浅沁,仅通小艇。二十余里始至苏鲁马益,曰苏儿把牙,约十余家,亦有首领,间有中国人。港口大洲,林木蔚茂……又水行八十里至埠头,曰漳沽,登岸,西南陆行半日至满者伯夷,乃王都也。无虑二三百家,总领七八人,皆王佐也……人有三等:西番贾胡,流落而居……一等也,唐人,如广东、漳、泉人流寓者,食用鲜华,率尚回回教,持斋受戒。”[10]相较于汪大渊的简略文字,马欢的描述更为详细,暗示满者伯夷位于内陆地区,无城墙环绕,是宏大的国王宫殿区所在,似亦有平民聚居在简屋陋室中。值得注意的是,马欢提到杜板、厮村、苏儿把牙,即今之图班、锦石、泗水等港口城市均有中国人客居,在锦石甚至形成了新的华人聚落。华人中以广东人、漳州人、泉州人为主体,而且很多华人已经奉行伊斯兰教。但是,文中没有明确指出王都是否也有华人居住。另外,中国的铜钱已经作为流通货币使用,这和爪哇与中国的商贸往来是分不开的。

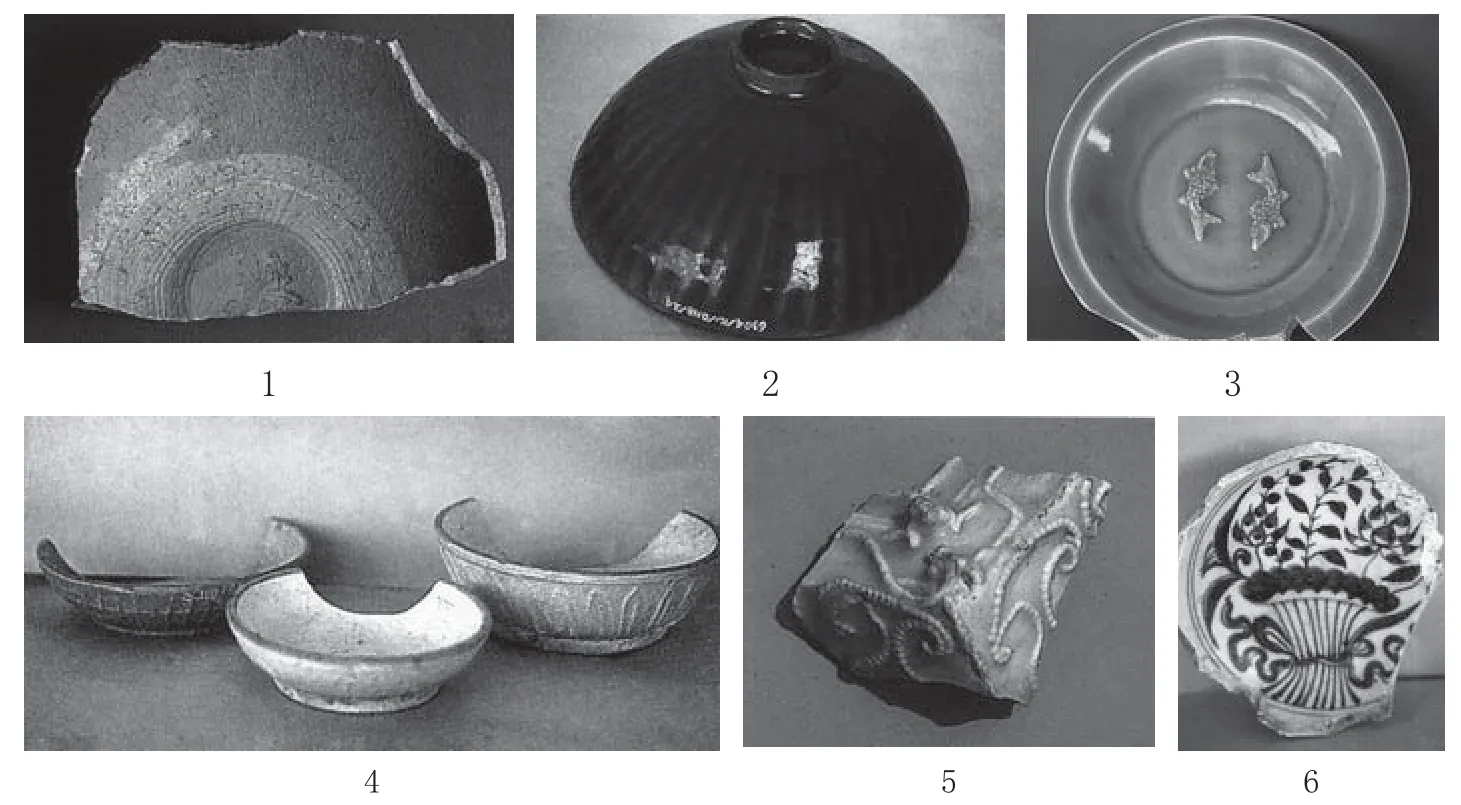

图四1.景德镇釉里红玉壶春瓶 2.褐釉瓷罐 3.小口瓶 4.磁州窑翠蓝釉瓷瓶

此外,Prapanca 在成书于1365年的《爪哇史颂》中描述了首都的繁华景象,包括壮丽的宫殿阁楼、宗教寺院、瞭望塔、礼堂、广场、街道、排水沟、湖泊等。然而,描述中绝少涉及居民住宅区、商业中心、手工业作坊区等。当然这不意味着满者伯夷首都仅仅具有政治和宗教功能。《爪哇史颂》成书之时,满者伯夷正在国力鼎盛时期。而从15世纪开始,王权纷争等统治集团内部矛盾导致满者伯夷开始走下坡路。1451年,国王Rajasawardhana将政权迁至杜马坡(Tumapel),此后王国有了多个首都:杜马坡、谏义里和满者伯夷。此后满者伯夷城的政治地位如何,无法确知,至少在葡萄牙人Antonio Pigafetta到访时,即1522年,满者伯夷指代的不是王国或王国首都,只是一个被藩王统治的城市而已[11]。这样看来,满者伯夷城兴盛的时代应在13世纪末期至16世纪初或15世纪晚期。总体上来说,仅凭借文字材料很难准确获得满者伯夷的地理位置,以及空间布局、人口密度等城市规划情况。

(二)德罗乌兰的考古发现

图五1.磁州窑白地黑花瓷碗 2.南方酱釉瓷盒

迄今为止,德罗乌兰(Trowulan)已经基本被学者们确认为满者伯夷的首都所在地。德罗乌兰遗址坐落在今东爪哇省惹班市(Mojokerto)下属的德罗乌兰村落,布兰塔斯河(Brantas River)下游。德罗乌兰位于内陆,并不靠海,邻近著名的港口遗址有图班(Tuban)、锦石(Gresik)、泗水(Surabaya)等(图一[12])。经过考古工作者的不懈努力,这片土地已经发现了很多地上和地下的遗迹遗物,逐渐揭露出这个强大海上王国首都的真实面貌。目前在这个覆盖面积达一百平方公里(这不是遗址规模的准确数字)的遗址上,发现了丰富的遗迹遗物,包括大量铭文、塑像、建筑基址、寺庙、柱础、水道、井、陶瓷片、各种金属器碎片、铜钱等等,时代上限可追溯到10世纪。10世纪的遗物包括如Bejijong地区发现的带古爪哇铭文的青铜牌、唐代瓷片等。青铜牌发现于1963年,铭文日期是公元939年,内容显示Alasantan地区的居民已经服务于某宗教寺庙,从而免除向国王缴纳赋税。这些14世纪以前的遗物意味着德罗乌兰北部地区在满者伯夷建立以前曾经有过短期的人类活动,且这个区域的宗教功能比较显著[13]。

对德罗乌兰的田野调查始于印尼殖民时代的1815年,时任爪哇副总督的英国人Thomas Stamford Raffles命军官Johannes Willem Bartholomeus Wardenaar绘制一幅满者伯夷地图。Wardenaar绘制地图前经过了精密测量,地图的准确度相当高。他把当时所能见到的地面遗存都记录下来,绘制成精密的地图、简略的图例及遗迹素描,所有原件均递交Raffles。Raffles在1817年的著作《爪哇史》(History of Java)中引述了Wardenaar的发现,但可惜没有将Wardenaar的地图结合起来发表,后地图遗失。Wardennar自己则只复制并保存了图例和遗迹素描,即今人所能见到的“满者伯夷平面图(Plan of Majapahit)”[14]和遗迹素描图。

图六 景德镇青花瓷盘

图七 景德镇青花瓷碗

图八 景德镇青花瓷大罐

图九 景德镇青花瓷梅瓶

殖民时期,不少西方人陆续对德罗乌兰遗址做过小规模考古工作。比如,Rigg[15]、 Verbeek[16]等人在十九世纪中、晚期相继发表了调查和研究成果。20世纪早期,荷兰人Ir.Henri Maclaine Pont曾在Oudheidkundige Vereeniging Majapahit(OVM)的赞助下,对Kemasan, Nglinguk, Menak Jingga等地做过试掘,并在Kemasan和Nglinguk发现过很多陶瓦碎片以及建筑基址等[17]。

自1976至1990年,印尼国立考古研究中心在德罗乌兰进行了长达15年的考古工作。考古学家对这个遗址进行了大规模调查发掘工作,将德罗乌兰地区看作一个统一的文化单位,调查覆盖了1万米乘1万米的面积范围,发现了很多14至16世纪的重要遗迹遗物。在调查的基础上又对遗存密集区展开了发掘。发掘结果显示,近代的盗挖行为已经致使某些区域的地层严重破坏,不过仍然保留了不少未被扰乱的地层。根据发掘成果,还揭露出几个具有鲜明特征的功能区。15年来主要进行发掘的区域包括Pendopo Agung, Pandan Sili, Klinterejo, Sentonorejo, Nglinguk, Sumur Upas, Kejagan, Kedaton, Batok Palung, Wringin Lawang, Blendren等地。比如,Pendopo Agung 区出土不少陶瓷碗、盘、灶、瓶等日常生活用品、青铜器、铜钱、雕像、动物骨头、瓦片、砖砌建筑基址等遗存,被认为是居民生活区。Segaran湖泊东南400米的Segaran区距离Pendopo Agung区仅有100米,出土较完整的砖砌建筑基址、古井、鹅卵石地面、石柱础、排水管道等,也被认为是一个居民区。Sentonorejo区在Pendopo Agung以南500米,发现两排东西向石柱础,出土物包括陶瓷片、铜钱、动物骨骼等。Nglinguk区位于Nglinguk Wetan村,发现砖砌结构遗留,不能明确这些砖结构的用途,除此以外还发现陶瓷制品等大量日常用品以及古井。高品质的青白瓷暗示这个区域可能是精英聚居地。Batok Palung区位于Nglinguk区以东,发现了一公顷约一米厚的动物骨骼堆积,一些被煮或烤过,间或发现陶瓷器碎片。这意味着此地可能是丢弃垃圾和食物残渣处。Kejagan区是现代华人墓地所在,发现大量陶制品、模型建筑、模具、容器等,暗示这里曾经是举行仪式的场所。Blendren区位于Wates Umpak村,保存下来一处古代人工湖的东南角和一条地下河出口[18]。

图一〇 景德镇青花瓷钵

图一一 景德镇青花瓷玉壶春瓶

图一二 景德镇青花瓷小罐

图一三 景德镇青花瓷杯

三、德罗乌兰发现的中国陶瓷

由上述可知,近年来德罗乌兰的考古发现成果颇丰,很多研究者致力于复原满者伯夷的城市格局,取得了初步成果。比如,Maclaine Pont将发现的实物材料与《爪哇史颂》详细对照比较[19]。但是得出的结果并不理想,很多结论缺乏现实基础。其后,Stutterheim也主要依据《爪哇颂》,在比较研究的基础上,认为满者伯夷王宫的面积和平面设计类似日惹及梭罗的宫殿,而建筑风格则近乎巴厘宫殿[20]。然而,对于复原城市遗址的整体布局来讲,现今已有的考古学材料仍然太过匮乏。令人振奋的是,德罗乌兰遗址发现的遗物中,有相当大部分是中国陶瓷,这对于研究满者伯夷与中国的交流互通十分有益。

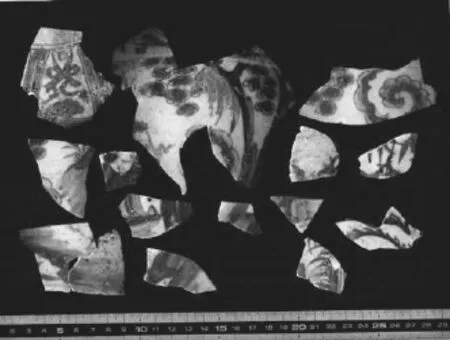

图一四 “至正型”青花瓷可复原瓷器及不可复原瓷片数量统计

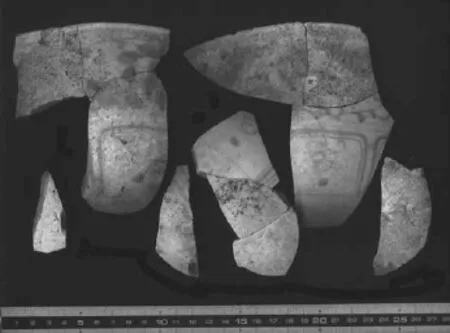

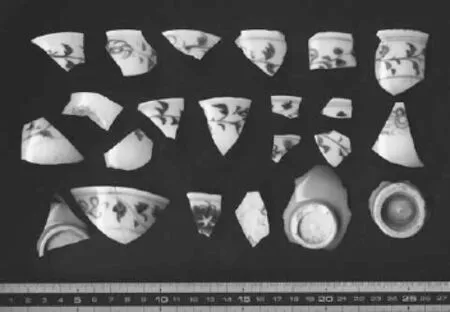

印尼国立考古研究中心在德罗乌兰遗址进行了长期考古工作后,将发现的陶瓷器分别存放在德罗乌兰和雅加达两处仓库中。约十年以前,已有研究人员在当时库存的基础上,将两处的陶瓷样本整合,进行了系统地统计分析。其时的研究结果显示,在总共12684片陶瓷片中,中国陶瓷约占81%的份额,东南亚陶瓷约占17%的份额。陶瓷片样本的年代跨度较大,早至9世纪,晚至殖民时代。9至12世纪上半叶的陶瓷片数量不多,仍然暗示在满者伯夷以前德罗乌兰已经有人类活动。13世纪晚期至16世纪的中国陶瓷数量激增。此期的瓷器进行简单分类(图二[21]),大致来自中国东南沿海的窑场。其中质量一般的青瓷,很可能来自福建,在此期中国陶瓷中所占份额最大,约达33%,主要器形是碗(图三,1[22])等。浙江龙泉青瓷约占29%,主要器形包括碗(图三,2[23])、盘(图三,3[24])、罐等。德化窑产品的器形包括洗(图三,4[25])、小罐、盒、香炉等。景德镇青白瓷器形包括小罐(图三,5[26])、瓶、人物雕塑等;青花瓷器形包括碗(图三,6[27])、杯、小罐、瓶等;釉里红瓷器形包括瓶(图四,1[28]);铁锈斑瓷器形包括小罐等。所占份额都较少。大罐,包括“广东罐”(图四,2[29])和小口瓶(图四,3[30])等,份额约占27%。还有仅占1%的其他窑产品,如磁州窑类型的翠蓝釉瓷(图四,4[31])、白地黑花瓷(图五,1[32])等,及南方酱釉瓷(图五,2[33])、黑釉瓷等。在分类基础上的量化数据帮助研究者们得出一些初步结论:9世纪至12世纪中叶,德罗乌兰遗址被人类占据,之后直到满者伯夷建立之前有一段人类活动真空期;满者伯夷时期,尤其在14世纪及15世纪大部分时间里,进口陶瓷数量猛增;进入15世纪以后相当长一段时间,满者伯夷很可能仍在进口龙泉青瓷、福建青瓷,但是青花瓷的数量很少;进入16世纪以后,连龙泉青瓷也绝迹了[34]。

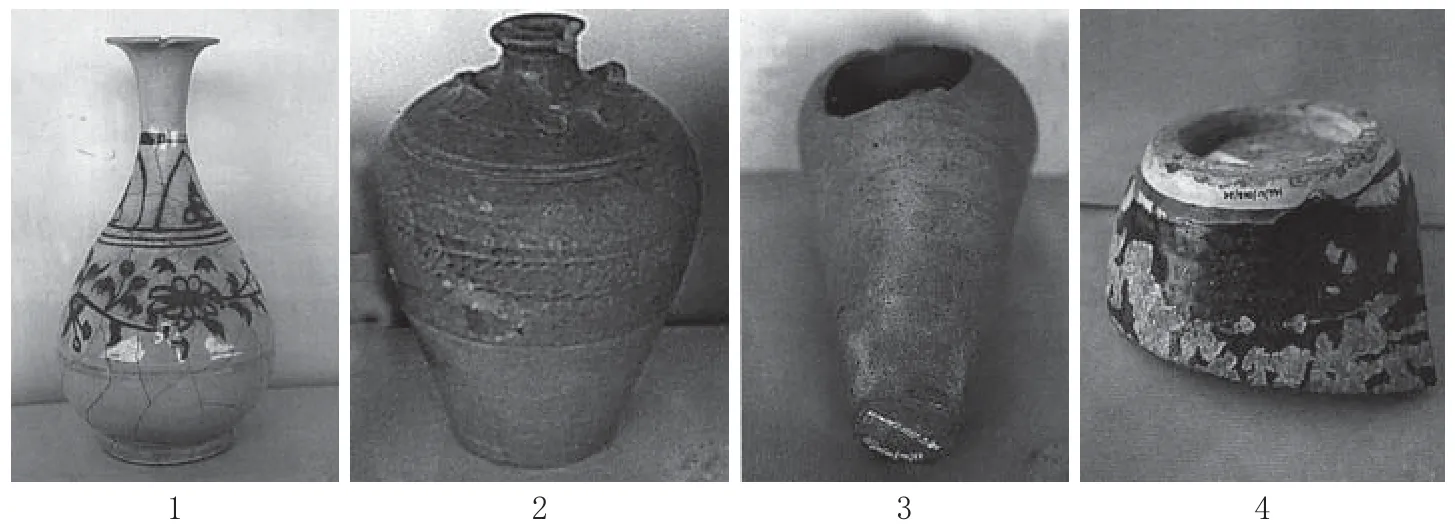

尽管这些结论建立在田野工作和量化统计基础上,但是部分论点却受到来自文献和实物两方面的考验。考察文献,《瀛涯胜览》的“爪哇”条在末尾处提到“(爪哇人)最重中国花磁”[35]。可见在马欢出使期间的15世纪早期爪哇仍然在大量进口中国青花瓷。2005年,一位私人收藏家将不少青花瓷片分别捐献给新加坡国立大学和新加坡亚洲文明博物馆,而根据比较可靠的消息,这批青花瓷片来自德罗乌兰。日本学者龟井明德曾对国立大学的这批瓷片进行过系统整理。约8000片瓷片全部为青花瓷,由大量元明青花瓷和少量越南青花瓷组成。中国瓷的器形主要包括盘(图六[36])、碗(图七[37])、大罐(图八[38])、梅瓶(图九[39])、钵(图一〇[40])、瓶(图一一[41])、小罐(图一二[42])、杯(图一三[43])、香炉等。按年代划分,“至正型”青花瓷片数量最多,器形以大盘和罐为多(图一四[44]),其次为明代早期类型的青花瓷片。15世纪晚期以降的青花瓷片数量明显减少,最晚的瓷片年代在17世纪早期。龟井认为,首先,带有元晚期特点的青花瓷生产时间比较长,从元晚期延续到了明永乐初期;其次,爪哇曾不断派使者入中国进行朝贡,郑和下西洋期间与满者伯夷统治者有过接触,因此不排除这些元晚期风格的青花瓷是作为中国朝廷的赏赐或交换品来到爪哇的。结合琉球出土的同类青花瓷——洪武时期发展起来的贸易,龟井总结道,明洪武永乐时期是元晚期风格青花瓷出口的全盛期[45]。

四、结论

如同很多中古时期东南亚王国一样,构建满者伯夷表的历史非常依赖中国文献。现代考古学的发展不断提供新的材料,为拓宽学者的视野带来了无限希望。本文结合文字资料和实物资料,对满者伯夷的历史,尤其是与中国的关系史进行了梳理。满者伯夷既称霸海上,又展现了强烈的与中国朝廷修好外交的愿望。从官方层面讲,满者伯夷对中国朝贡频繁,中方亦派使诏谕。从民间层面讲,两国间商贸往来互通有无,铜钱在满者伯夷成为流通货币,闽广华人甚至去爪哇定居,形成华人聚落。德罗乌兰的考古学发现,尤其是大量中国陶瓷的发现,更加证实两国之间繁荣的贸易交流。

通过研究德罗乌兰出土的进口陶瓷来判断满者伯夷与中国之间的贸易盛衰是可行的。目前的研究工作还没有把德罗乌兰发现的中国陶瓷建立起一个细致完善的年代序列,尤其是14世纪晚期至15世纪早期这个阶段。从文献记载的满者伯夷政权考虑,15世纪初便有东西二王之争,国祚开始衰落,政局动荡或许会影响经济贸易,可能对陶瓷进口产生影响。从明朝对待海上贸易的态度考虑,海禁政策从明初持续到明晚期,这在很大程度上限制了私人海上贸易,但是朝贡贸易是允许的。满者伯夷遣使朝贡的次数相当频繁,直到1446年以后朝贡次数才逐渐减少。因此,对于爪哇来讲,中国瓷器未必因为海禁而难得。海禁政策对两国的陶瓷贸易产生哪些影响也是一个值得探讨的问题。这些都有赖于更多系统研究和考古新材料的发现。

[1]桂光华.满者伯夷王朝的兴起与发展[J].南洋问题研究,1990(2):22-30.

[2]汪大渊.岛夷志略校释[M].苏继庼校释.北京:中华书局,1981:159-160.

[3]王任叔.印度尼西亚古代史(下)[M].北京:中国社会科学出版社,1987:706.

[4]喻常森.元代海外贸易[M].西安:西北大学出版社,1994:85.

[5]李金明.明代海外贸易史[M].北京:中国社会科学出版社,1990:5-6.

[6]聂德宁.明朝与满者伯夷王朝的交往关系[J].南洋问题研究,1992 (3):92.

[7] GROENEVELDT W P. Notes on the Malay Archipelago and Malacca, compiled from Chinese sources [M]. Jakarta: Bhratara, 1960:38.

[8] MIKSIC J N. Introduction [M]∥ MIKSIC J N, ENDANG SRI HARDIATI SOEKATNO.A legacy of Majapahit. Singapore: National Museum, 1995:13-14.

[9]同[2]:159.

[10]马欢.瀛涯胜览集:纪录汇编 [M].影印本.上海:涵芬楼,1938:4-7.

[11] MIKSIC J N. Chinese Ceramics in Majapahit[M]∥MIKSIC J N, KAMEI MEITOKU. Research on ceramics discovered at the Trowulan site in Indonesia.Tokyo: 専修大学アジア考古学チーム, 2010:5.

[12] DUPOIZAT M F,HARKANTININGSIH N. Catalogue of the Chinese style ceramics of Majapahit—tentative inventor[M]. Paris: Association Archipel, 2007:12.转引改编自地图“Position of Trowulan: site of the ancient capital of Majapahit in East Java”.

[13] 同[8]:124.

[14]转引自“Illustration 2”,AMRIT GOMPERTS, ARNOUD HAAG, PETER CAREY. Mapping Majapahit: Wardenaar's archaeological survey at Trowulan in 1815[J]. Indonesia, 2012(93):194.

[15] RIGG J. Tour from Sourabaya, through Kediri, Blitar, Antang, Malang and Pasuruan, back to Sourabaya (part 1)[J].Journal of the Indian Archipelago, 1849(3):75-89.

[16] VERBEEK R D M. De oudheden van Madjapahit in 1815 en 1887[J].Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde, 1890(33):1-15.

[17] SOEJATMI SATARI. Some data on a former city of Majapahit [M]∥MIKSIC J N, ENDANG SRI HARDIATI SOEKATNO.A legacy of Majapahit. Singapore: National Museum, 1995:34-35.

[18] National Research Centre for Archaeology, Republic of Indonesia. Research on the Majapahit city at the site of Trowulan, East Java[M]∥MIKSIC J N, ENDANG SRI HARDIATI SOEKATNO. A legacy of Majapahit. Singapore: National Museum, 1995:19-28. SOEJATMI SATARI. Some data on a former city of Majapahit[M]∥MIKSIC J N, ENDANG SRI HARDIATI SOEKATNO.A legacy of Majapahit. Singapore: National Museum, 1995:31-41.

[19] MACLAINE PONT H. Madjapahit: Poging tot Reconstructie van het Stadsplan, nagezocht op het terrein aan de hand van den Middeleeuwschen dichter Prapanca[J].Oudheidkundig Verslag 1924,1925:36-75, Appendix D:157-199, Appendix Q.

[20] STUTTERHEIM W F. De kraton van Majapahit [M]∥Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 7.‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1948.

[21]同[13]:16.引自图表“Main types of Chinese ceramics of the Majapahit period”.

[22]同[13]:43,图19.

[23]同[13]:39,图10a.

[24]同[13]:36,图4.

[25]同[13]:44,图23.

[26]同[13]:50,图5.

[27]同[13]:57,图24a.

[28]同[13]:63 ,图39.

[29]同[13]:71, 图3.

[30]同[13]:73,图12.

[31]同[13]:65,图1.

[32]同[13]:66,图4.

[33]同[13]:74,图15.

[34]同[13]:13-20.

[35]同[10]:7.

[36] MIKSIC J N, KAMEI MEITOKU. Research on ceramics discovered at the Trowulan site in Indonesia [M].Tokyo: 専修大学アジア考古学チーム, 2010:314.引自图“pl.1-p.01”上,

[37]同[32]:404,图“pl.3-c.13-14”上.

[38]同[32]:52,图“pl.1-j.01”上.

[39]同[32]:178,图“pl.2-m.02”上.

[40]同[32]:394,图“pl.1-b.01”上.

[41]同[32]:274,图“pl.1-v.01-04”上.

[42]同[32]:388,图“pl.1-sj.01-11”上.

[43]同[32]:414,图“pl.1-sc.01,03,05,08,09,11-15,19”上.

[44]同[24]:18.改编自表“Proportional comparison of Zhizhengstyle blue-and-white porcelain shapes by location”

[45] KAMEI MEITOKU. Ceramics discovered at the Trowulan site [M]∥MIKSIC J N, KAMEI MEITOKU. Research on ceramics discovered at the Trowulan site in Indonesia.Tokyo:専修大学アジア考古学チーム, 2010:17-19.

(责任编辑 杨岐黄)

本刊编辑部可邮购以下书刊

(价格均为人民币元,免邮资)

《考古与文物》精装合订本1980—— 2011年,每册150元。

《考古与文物》部分单行本,每本15元,现有:

1990年1—— 6期

1991年1、4—— 6期

1992年1—— 6期

1993年1、3、4、6期

1994年2、4、5、期

1995年2—— 6期

1996年—— 2014年4期

《史前研究》1986、1987年精装合订本每册80元。

1990—— 1991年辑刊 每册20元

《考古与文物100期总目录索引》 每本10元

《中国考古学论集》 每本20元

最新出版:

《古文字论集》(二) 每册20元

《古文字论集》(三) 每册30元

《考古与文物》2002年先秦考古专号,每册50元

《考古与文物》2002年汉唐考古专号,每册50元

《考古与文物》2004年先秦考古专号,每册50元

《考古与文物》2004年汉唐考古专号,每册50元

《考古与文物》2007年先秦考古专号,每册50元

《考古与文物》2007年汉唐考古专号,每册50元

Southeast Asia, Majapahit, Trowulan site, 13ththo 16thcenturies, Overseas Chinese ceramics

This paper explores Majapahit’s history from 13ththo 16thcentury by systematically using historical materials as well as archaeology f nds. Majapahit was located at the nowadays Trowulan Village, East Java, Indonesia. There have been abundant archaeological discoveries in modern times. Although Majapahit was far away from China, the two countries had off cial and grassroot-level interactions extensively in terms of both political and economic aspects. This paper focuses on the relationships between Majapahit and China. The author argues that two countries’ interactions are revealed by both historical accounts and archaeological f nds because large quantities of Chinese ceramics have been discovered in Trowulan.

——评乌兰杰的《蒙古族音乐史》