《国际经济学》课程本土案例教学研究

代中强(集美大学财经学院,福建厦门361021)

《国际经济学》课程本土案例教学研究

代中强

(集美大学财经学院,福建厦门361021)

[摘要]现有的国内外《国际经济学》教材中,普遍缺乏中国本土案例。本文立足于贸易大国的实际,选择中国改革开放三十多年来本土贸易实践案例,意图丰富《国际经济学》教学内容。通过改革教学方法,将本土贸易实践案例与贸易理论教学有机结合起来,能够帮助学生有效掌握国际贸易理论的前提、内涵、结论及适用条件,拓展学生的知识面和利用理论分析中国对外经济贸易实践的能力。

[关键词]国际经济学;本土案例;教学研究

一、引言

随着世界经济一体化以及全球产业结构调整的加速,中国对外经济贸易进入到一个新的历史阶段,这既为我国《国际经济学》教学提供了良好的素材,也为《国际经济学》教学改革带来了挑战。如何通过教学改革创新,使学生更好地理解国际经济学知识并学以致用,成为课程教学的重要任务。

目前,我国高校《国际经济学》教学大多采用传统的教学方法,即教师讲、学生听,听懂多少,要到最后的测试才知道,而且学到的都是“死”知识(胡静寅,2012)[1]。这种依靠教师向学生灌输的应试教学模式,教学质量普遍不高,学生对于课程所涉及的众多概念、原理理解不够深入。学生在学习过程中也存在从理论到理论的误区,无法将国际贸易理论和贸易实践结合起来。实际上,贸易理论都是来源于实践,将理论和实践割裂开来根本无法达到我们所期望的教学目的。因此,探索与《国际经济学》内容和体系相联系的、行之有效的、科学合理的教学方法与教学技巧,对提高《国际经济学》课程的教学质量、增强学生分析国际经济问题的能力具有重要意义。

二、《国际经济学》本土案例教学的重要性

(一)贸易大国实践的需要

改革开放以来,我国进出口贸易迅猛增长。进出口贸易额从1978年的206.4亿美元激增至2014年的43 015.27亿美元,年均增长率达到15.5%。①目前,中国的进出口贸易总额已经位于世界首位,属于名副其实的贸易大国。因此,把贸易大国的实践融入《国际经济学》教学体系之中,这本身是对教学内容的丰富和拓展,同时也是对贸易大国——中国的承认与尊重。在这样的背景下,由西方经济学家发展起来的贸易理论能否解释中国的贸易现象?如果能够解释,则可以进一步证实贸易理论的合理性;如果只能部分解释甚至不能解释,我们可能需要重新考察贸易理论,在引进中国元素的基础上拓展贸易理论,提高贸易理论的解释力。要完成上述任务,必须在《国际经济学》教学中认真考察中国的贸易实践。但是,目前的情况是:国内《国际经济学》教材普遍缺乏案例,国外教材虽然不乏案例分析,但针对世界上最大的贸易国——中国的案例较少,这难免有隔靴搔痒之嫌。当务之急,我们必须在《国际经济学》课程教学中加入本土案例,将国际贸易理论教学融入到本土案例中去。通过引入本土案例,激发学生从中国贸易实践出发思考,最后引出贸易理论,考察贸易理论解释中国贸易实践的能力,这样可以起到事半功倍的效果。

(二)激发学生学习兴趣的需要

兴趣是学生学习最好的老师。案例教学是理论课程教学吸引学生的有力武器(黄家骅,2008)[2]。武斐婕、周新生(2011)认为,案例教学是一种模拟或者重现现实生活中的场景,让学生把自己纳入其中,通过讨论或者研讨来进行知识传授与能力养成的教学方法。如果我们选择利用中国改革开放三十年多来的贸易实践案例,将本土贸易实践案例与贸易理论教学有机结合起来,不仅可以丰富《国际经济学》教学内容,而且由于采用的是本国案例,可以有效提升学生的学习兴趣,这样的结合可以达到拓展学生的知识面和提升学生利用理论分析中国对外经济贸易实践的能力[3]。将中国对外贸易的本土案例引入到《国际经济学》课程教学中,通过模拟或重现现实贸易场景,老师引导学生对本土贸易实践案例进行分析、比较,从中抽象出某些一般性的结论和原理,学生也可以通过对本土贸易案例的思考达到更好地理解专业知识和拓宽专业视野的目的,这样可以有效提升学生学习《国际经济学》课程的兴趣。

三、《国际经济学》本土案例教学类型分析

我们以集美大学经济类专业《国际经济学》本科教学内容为基准,选择古典贸易理论、新古典贸易理论、特定要素模型、规模经济与产业内贸易理论(新贸易理论)、国际贸易政策措施、多边贸易体制与区域经济一体化等章节进行课程本土案例教学实践(曾卫锋,2010)[4],意在从本土案例证实与证伪贸易理论,达到提升学生学习兴趣的目的。

(一)古典贸易理论的本土案例

新古典贸易理论认为,不同国家劳动生产率的绝对和相对差异是国际贸易发生的原因。那么,按照古典贸易理论,各国应该出口本国劳动生产率较高的产品,进口本国劳动生产率较低的产品。考虑到美国是中国最大的贸易伙伴之一,两国之间在贸易问题上的争端与摩擦也比较多,我们以中美贸易的案例帮助学生理解古典贸易理论。中美贸易不平衡问题历来已久,主流观点认为,两国贸易不平衡的根源在于中国以人民币汇率低估及低工资等手段参与国际竞争,造成中国对美国出口太多。言下之意,问题出在中国。根据古典贸易理论,中国对美出口本国劳动生产率相对较高的产品,美国对中国出口也亦如此。鞠建东等(2012)研究认为,中美贸易不平衡问题不应解读为“中国对美国出口太多”,原因在很大程度上应该归咎于“美国对中国出口太少”[5]。他们的实证研究表明,中美两国贸易中存在一个“反比较优势之谜”,即美国在其具有比较优势的行业,对中国出口相对较少;在美国比较优势越大的行业,对中国出口相比于其他国家越少。在引导学生分析与讨论该案例时,还可以让学生将研究中美贸易不平衡原因的文献进行整理,通过文献对比,让学生进一步理解中美贸易不平衡的真正原因是美国违反比较优势原则,向中国出口太少。

(二)新古典贸易理论的本土案例

新古典贸易理论主要涉及四大定理:赫克歇尔—俄林定理(以下简称H-O定理)、斯托珀—萨缪尔森定理、要素价格均等化定理、罗伯津斯基定理。赫克歇尔—俄林定理主要解决要素禀赋差异对国际贸易模式的影响,斯托珀—萨缪尔森定理和要素价格均等化定理着重分析贸易对收入分配的影响,罗伯津斯基定理则研究要素积累对于贸易模式以及福利的影响。我们以改革开放前后中国经济发展历程作为案例来理解新古典贸易理论。新中国成立之始,与其他国家比较起来,我国的劳动力更为充裕,资本较为稀缺。因此,按照H-O定理,此时应该发展并出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品,但当时中国采取的却是重工业优先的发展战略。一国要发展重工业,必须需要该国的资本相对充裕,而劳动力相对稀缺,这完全背离了当时中国的资源禀赋。林毅夫等(1999)认为,由于违反资源比较优势,人为地推行重工业优先的发展战略,使得经济结构遭到严重扭曲,抑制了劳动力资源丰富这一比较优势的发挥[6]。1978年改革开放以来,中国根据本国的资源禀赋情况,遵循H-O定理,大力发展劳动密集型产业,在满足本国需要的同时大量出口到国外,劳动力得到充分利用,资本也不断积累。此处的案例分析可以帮助学生理解要素禀赋差异对国际贸易模式的影响。

改革开放以来,劳动密集型产品出口的外向型经济发展模式极大地提高了丰裕要素——劳动者的收入,从这个意义上来说,是符合斯托珀—萨缪尔森定理的。但是,实证数据表明,贸易扩张并没有缩小中美两国的工资差距,这又和要素价格均等化定理不符。在这里,可以要求学生从定理的假设条件去寻找要素价格均等化定理不能解释中美工资差异的原因。

罗伯津斯基定理告诉我们,一个国际贸易体系中的大国实施进口替代型增长模式,贸易条件改善,可以实现比“小国”更大的福利改善;如果采取出口扩张型增长模式,由于贸易条件恶化,其福利改善小于“小国”情形。这似乎说明,经济大国走进口替代型增长模式优于出口扩张型增长模式。有意思的是,1949-1978年中国就是进口替代性增长模式,而1978年以来则是出口扩张性增长模式,但显然后者比前者经济绩效表现要好的多。为什么会出现这种反常的现象,我们可以在课程中要求学生从两种增长模式的前提条件中寻找答案。

(三)特定要素模型的本土案例

特定要素模型是从短期均衡的角度分析国家贸易对收入分配的影响。在短期情况下,自由贸易会使得出口部门特定要素的实际收入提高,而进口竞争部门的特定要素的实际收入水平下降。这样看来,自由贸易显然有利于出口部门的特定要素,不利于进口竞争部门的特定要素。这导致前者支持自由贸易,后者反对自由贸易,而贸易政策最终则取决于进口竞争部门、出口部门和消费者群体力量的对比。此处可以利用我国原油进口垄断体制案例让学生理解特定要素模型。长期以来,原油进口垄断权集中在中石油、中石化和中海油为代表的央企手中,其他民营企业基本被排除在石油进口贸易之外。即使是加入WTO后,少量的非国营原油进口配额只能用于中石油和中石化的炼厂加工,即所谓的“排产计划”。实际上,这些央企垄断了从原油勘探开发、原油进口、管道运输、石油炼化、成品油销售的全产业链,这种垄断必然使得消费者和石化下游产业遭受巨大的福利损失。早在2010年的全国两会上,全国工商联(代表下游产业利益)就曾上交取消“原油非国营贸易配额只能用于中石油、中石化炼厂加工,不得供应地方小厂”的提案,建议放开原油进口权,允许原油进口后在市场流通,能够自主供应地方炼化企业。但是,放开原油进口权的呼声遭到中石油、中石化两大企业的强烈反对。他们提出,由于我国在国际原油市场并没有话语权,一旦放开进口管制,“铁矿石进口问题的今天,就是原油进口的明天”。时至今日,原油进口权仍然没有完全放开。②在讲解这个案例时,我们可以引导学生分析支持与反对原油自由贸易的利益集团,思考这些利益集团的力量对比,就不难理解我国制定原油进口贸易政策的背后逻辑。

(四)规模经济与产业内贸易理论的本土案例

规模经济和不完全市场结构下产业内贸易模式及贸易利益,也被称之为新新贸易理论。对于规模经济,理论上划分为外部规模经济和内部规模经济。内部规模经济是厂商由于自身规模扩大引致的平均成本下降,而外部规模经济则是由于行业规模扩大,通过专业化供应商、劳动力要素市场共享以及知识外溢等因素导致行业平均生产成本下降。学生理解内部规模经济较为容易,但对于外部规模经济则颇为犯难。这里可以选择以浙江义乌小商品城和武汉汉正街批发市场为例解释外部规模经济产生的原因,加深学生对内部规模经济的理解。

新新贸易理论认为,在规模经济和不完全竞争市场结构下,各国国际分工和国际贸易的格局不确定,贸易格局很多时候取决于历史和偶然事件的影响。要理解这个结论,我们可以要求学生查找中国重要的产业集聚区域,这些区域也是中国重要的出口来源地。例如,通过收集东莞IT产业集聚、泉州纺织服装产业集聚、江苏戴南不锈钢产业集聚、温州服装制鞋业集聚的案例,指导学生分析这些地区产业集聚的原因以及结果,可以进一步帮助学生理解新新贸易理论提出的贸易模式。

(五)国际贸易政策措施的本土案例

国际贸易政策中的一个重要知识点就是讲述非关税壁垒,特别是非关税壁垒的最新表现及其对中国的影响。经过三十多年的改革开放,中国已经成为世界第二大经济体,并跃升为全球最大贸易出口国。伴随着中国经济高速成长以及对外贸易的快速增长,出于对中国经济发展和出口竞争力的担心,以美国为首的发达国家越来越多地利用知识产权优势压制中国产品的出口。因此,这里我们主要引入针对中国企业出口的知识产权壁垒案例。

美国国际贸易委员会的统计资料显示,从1972年美国发起首例知识产权调查到2015年12月底,美国国际贸易委员会共对外发起978起调查,其中针对中国企业的就达187起,占比19.1%。从2002年开始,ITC明显加大对中国企业的知识产权调查力度。这一阶段共对华发起知识产权调查172起,占全部对华调查案件总量的92%。③2002年以来,中国一直是美国知识产权调查的最大目标国和受害国。如果被诉企业真的侵权,知识产权调查无可厚非。但是,根据数据资料的信息,我们难免产生这样的疑问:为什么是在2002年以来针对中国的知识产权调查案件急速攀升?难道2002年以前我国知识产权保护非常严格,而此后知识产权保护明显放松?显然这不是问题的答案。余乐芬(2011)研究发现,在所有知识产权调查已经结案的案件中,有约75%的处理结果是和解、没有发现侵权、原告撤诉和同意令,仅有25%的案件发现侵权成立[7]。这意味着很多诉讼企业付出高昂的诉讼费用却最终没有胜诉,但这并没有阻挡更多美国企业启动知识产权调查的热情。通过一步一步诱导,让学生认真思考为什么这些年来中国企业容易受到知识产权壁垒的侵扰。

(六)多边贸易体制与区域经济一体化的本土案例

多边贸易体制与区域经济一体化主要介绍世界贸易组织的产生与发展、历次多边贸易谈判以及区域经济一体化的形式及发展等内容。相对而言,涉及中国本土案例的素材更多,也更为丰富。例如,为了让学生进一步了解世界贸易组织产生的背景,可以详细介绍中国最初是GATT的原始缔约方,但为何在上个世纪50年代退出GATT,又为何在上个世纪80年代要启动重新加入GATT(复关)谈判。针对贸易谈判,可以中国在多哈回合谈判中的诉求以及作用方面设计本土案例,帮助同学理解在新一轮多边贸易谈判中发达国家和发展中国家的主要分歧在哪里?中国如何在谈判中发挥自己的作用推动多哈回合谈判缓慢前行。在区域经济一体化的本土案例设置上,可以结合中国—东盟自由贸易区成立及发展的案例,帮助学生进一步理解区域经济一体化的各种形式。

四、《国际经济学》课程本土案例教学的保障措施

通过引入本土案例教学,意在提高学生学习理论课程的兴趣,让学生积极参与讨论,发挥同学们的主观能动性去收集案例和分析案例,最终达到锻炼学生,提升其经济学素养的目的。要达到良好的效果,学校需要采取相应的保障措施。

(一)师资队伍的前沿性

能不能在《国际经济学》授课过程中很好地引入本土案例教学,提高教学效果,提升学生的学习兴趣,师资队伍的前沿性非常关键。由于目前国内外的《国际经济学》教材都非常缺乏中国的本土案例,因而在引入本土案例教学研究中,对于师资队伍的要求就非常高。这种教学模式无疑对任课教师提出极大的挑战。一方面,教师要娴熟掌握并融会贯通国际经济学理论;另一方面,教师要根据自己对理论的理解,通过认真选材,在授课中加入能够帮助同学理解贸易理论的本土案例。

(二)案例库实时动态更新

我们知道,当金的国际经济贸易问题瞬息万变。例如,在10年以前,我们对于国际贸易中的贸易壁垒——知识产权壁垒几乎是一无所知,但目前却成为美国对付中国出口贸易的最重要的贸易救济措施。有些老的问题可能有新的发展,有些新的问题又出现,这都需要任课教师在案例教学中进行实时动态更新。

在信息大爆炸的互联网时代,知识更新速度非常快,大学生获取这些新知识也比以往方便许多。因此,不对案例库进行更新,就很难吸引学生的注意力。单纯通过制度安排督促学生学习,没有激发学生主动学习的兴趣,很难起到好的教学效果。因此,本课程必须通过不断更新案例库,引起学生主动学习的兴趣,让学生积极参与到学习中来,这样可以收到更好的教学效果。

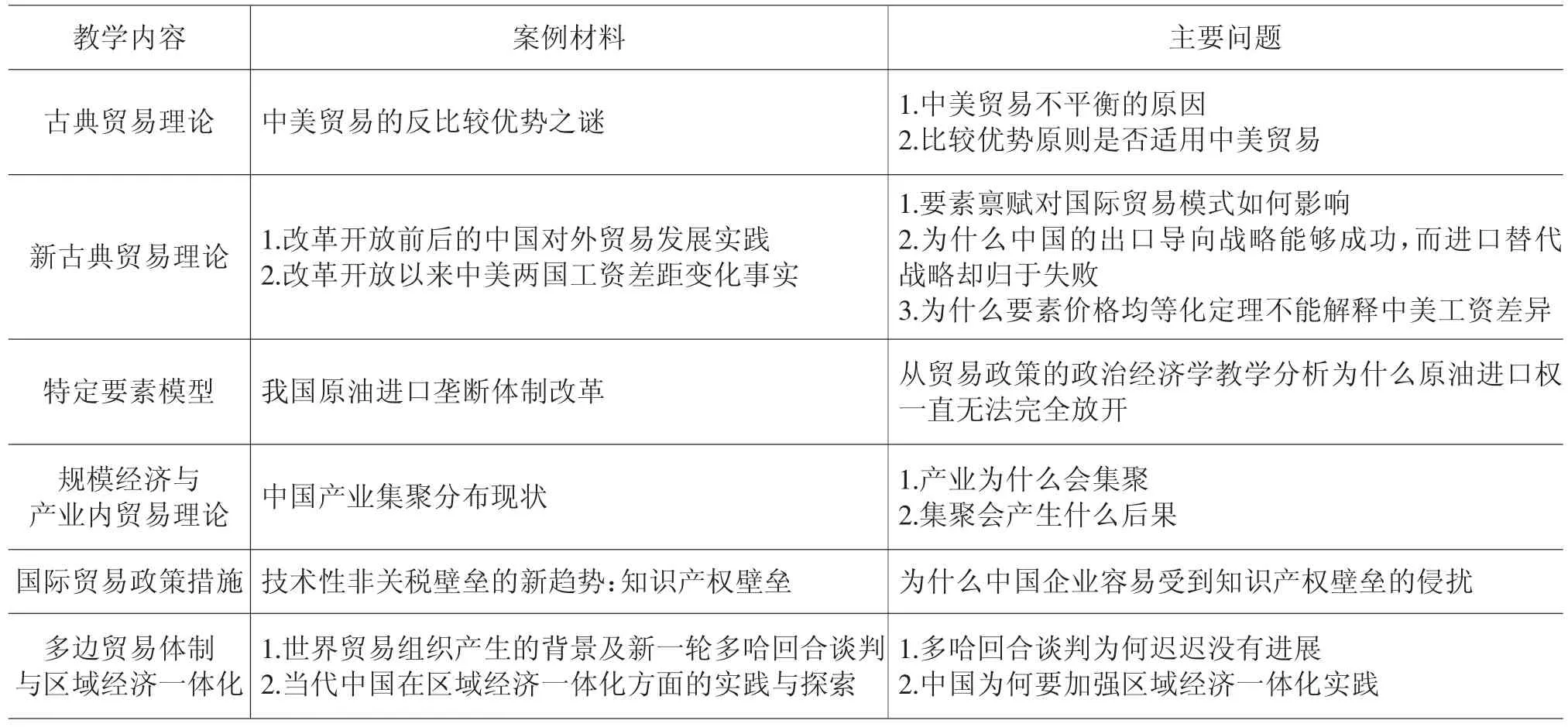

(三)采取问题导向型教学

课程教学取得良好的效果,不仅仅是教师的引领和讲解就能解决问题。理论与实际结合的方式有利于学生认知与技能的整体发展,但与教师的综合教学方式也有相当的关系。所以,学校要想方设法创造机会、搭建平台,让学生在实践中提高自身的综合能力。基于此,《国际经济学》课程需要采用问题导向型教学。其教学流程为:根据教学内容给学生分发案例材料——课堂讲授理论模型——根据所学理论分组讨论分析案例——总结案例并巩固理论学习成果。详细教学流程如表1所示。案例教学重在学生参与,任课教师要循序渐进地诱导学生,不要直接给出问题的答案。针对一个复杂的案例,要抽丝剥茧,根据课程教学需要,提出相关问题,鼓励学生思考。在案例分析与讨论环节,鼓励并督促学生积极参与课堂讨论,根据学生的准备情况,可以将问题进行分解,让学生各个击破。在案例教学的最后环节,任课教师要进行点评,并给出合理的问题解。

表1 问题导向型案例教学流程表

(四)改革课程成绩评价体系

以集美大学为例,学生的课程成绩由两部分组成,即平时成绩和期末成绩,前者占30%的比重,后者占70%的比重。这样的课程考核安排有一定的合理性,但还是会导致部分学生忽视课堂学习,放弃课后思考,这部分学生通常是寄希望于考前临时抱佛脚的方式来通过课程考核。在《国际经济学》引入本土案例教学以后,为保障教学效果,使学生能够全程认真学习,课程成绩应该设置为三部分:平时成绩20%,案例分析与讨论30%,期末50%。这种制度安排能诱使学生认真参与案例分析与讨论,重视课堂学习与课后思考。

(五)小班制教学

为保障教学效果,让每位同学都能参与到案例分析与讨论环节中来,必须进行小班制教学。每个教学班级的人数不能超过40人,将40人分成5-8组,细化分工,让每位同学在案例分析和讨论中都有事情做,减少学生“搭便车”的空间。教师检查督促每位学生对案例进行认真思考,通过提升教学效果,帮助学生更好地理解晦涩难懂的国际经济学理论。

注释:

①数据来源于国家统计局。网址:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

②据21世纪经济报道,2014年8月,国内规模最大的五家民营石油公司(山东晨曦集团、山东万达集团、山东天弘化学公司、山东汇丰石化集团有限公司、唐山渤海石油有限责任公司)将有可能成为获得原油进口权的试点单位。

③根据美国国际贸易委员会“337”案件调查数据库计算而得。

[参考文献]

[1]胡静寅.国际经济学实践教学体系改革的思考[J].社科纵横,2012(7):148-150.

[2]黄家骅.案例教学法在国际经济学课程中的应用问题[J].内蒙古财经学院学报(综合版),2008(2):40-43.

[3]武斐婕,周新生.《国际经济学》案例教学探析[J].高等财经教育研究,2011(1):41-45+49.

[4]曾卫锋.国际经济学(微观部分)[M].厦门:厦门大学出版社,2010:12-13.

[5]鞠建东,马弘,魏自儒,等.中美贸易的反比较优势之谜[J].经济学季刊,2012(3):805-832.

[6]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1999:67-68.

[7]余乐芬.美国“337调查”历史及中国遭遇知识产权壁垒原因分析[J].宏观经济研究,2011(7):35-40+76.

[责任编辑:冯霞]

DOI编码:10.13782/j.cnki. 2095-106X.2016.02.012

Research on the Indigenous Cases Teaching of International Economics

DAI Zhong-qiang

(College of Finance and Economics, Jimei University, Xiamen 361021, China)

Abstract:In general, the existing domestic and foreign textbooks of International Economics are lack of indigenous cases. Based on the practical background of bigger trade country, this paper chooses Chinese trade practice cases since reform and opening to enrich the teaching content of International Economics. By reforming teaching method, we introduce some indigenous cases into the trade theory teaching, that can help students master the premise, the connotation, the conclusion and the applicable condition of international trade theory effectively. Furthermore, it can broaden students’scope of knowledge and improve the theoretical analysis ability of Chinese trade practice.

Key Words:international economics; indigenous cases; teaching research

[中图分类号]G642

[文献标识码]A

[文章编号]2095-106X(2016)02-0059-05

[收稿日期]2016-03-26

[基金项目]教育部人文社科青年基金项目(13YJCZH026);集美大学教改课题(JY12048)

[作者简介]代中强(1978-),男,湖北荆州人,集美大学财经学院副教授,经济学博士,主要研究方向是国际贸易理论与政策。