公务员为何爱办自媒体

微信公号相当于“朋友圈的扩大版”,个人才华和思想可以充分展示,同时也考验作者对于编辑、版式的审美能力,以及对于读者阅读体验的把握能力。童伟宏说:“感谢自媒体时代,以前好多人不知道我,但现在懂我的人似乎多了。”

“心里常有一根弦,既然以公职身份写文章,说话不能肆无忌惮,满嘴脏话,尺度也不能太大。更不能占用上班时间,不然有人会说你不务正业,爱出风头。”

南方周末特约撰稿 李玲

“以前政府招商通常是开大会,邀请企业家参与座谈,然后介绍投资项目。但用微信公众号招商,不仅成本低,传播快,而且策划得好就能吸引更多感兴趣的人。”说起开办微信公众号的好处,浙江省天台县某乡干部郑日立刻变得滔滔不绝。

自从两年前郑日开办了自己的微信公众号,很多政府想要做的事儿,靠他的自媒体就解决了。2015年5月4日,郑日在个人微信公号上推出一个“花1000元可租民国洋房1年”的认租活动,文章的阅读量很快破万。当晚,微信里留的村旅游办负责人的电话被打爆了,上千个人来咨询。最后,这幢老洋房被一个杭州的投资商租下了。

根据2016年《微信数据化报告》显示,自2012年7月微信公号上线以来,汇聚的公号数量超过1000万个。在微信公号运营主体中,有接近三分之一是个人,其中也有不少来自公务员群体。

公务员为什么想办自媒体,他们喜欢写什么内容,公务员身份对微信公号运营又会产生何种影响?

“以前好多人 不知道我,现在 懂我的人多了”

2014年4月郑日创办个人微信公号时,他本来只是想宣传古村落,竟意外发现其中的旅游开发潜力。

第一次在微信上发布认租民国洋房大获成功后,时隔7月,郑日又如法炮制,在个人微信公号推出了一个“花1元认租老房子参与国内第一个发呆谷建设”的招商策划,随即引起了更多人关注,多家媒体也转发报道。不到半年,有来自全国各地的300多批、1300多名投资者前来参观考察。

目前,一个投资达2000万元的樱花园项目已经落地,另一个投资3000万元的高端民宿项目也基本谈妥,村里五十多间老房子成功出租。“整个村子都被带动了,以前村里人都要去外面打工,平时打打麻将,现在因为微信招商的成功,随着一些建设项目的落地开展,每天有大量外地客商到来,村民办起了农家乐和民宿,坐在家门口就有钱赚。”郑日说。

与郑日相比,王栋的自媒体办得声势更大。在创办了微信公众号“CU检说法”后,这位来自江苏省苏州市工业园区的检察官成为了法律圈的一位“网红”,收获了诸如“2015年全国十佳检察自媒体”、“全国检察机关最好的吐槽王和段子手”等称号。本月底,王栋公众号上的文章也要结集成一本新书出版,书名暂定为《CU检的文字仓库》。

王栋开办微信公号的理由很简单,“积累得多了,就总想写些什么。”从检8年,王栋做过批捕、反贪,在全国四级检察院都待过,工作地点从中部欠发达地区一直延伸到东部发达城市。阅历日渐丰富,工作中也有很多感触,让王栋有了写文章的冲动,在他看来,“CU检说法”正是他表达80后检察官所思所想的舞台。

“CU检说法”把受众定位在法官、检察官和学生群体,主要推送法律圈发生的热门事件评论,有时候也有小说和情感鸡汤。此外,身为检察官的王栋还写了很多“隔壁公司”法官们的故事,其中他写北京法官马彩云遭枪击的评论最受关注。

2016年2月26日晚,北京市昌平区法官马彩云在住所楼下,遭到她审理过的案件原告枪击,经抢救无效死亡。2月28日,王栋推送了一篇文章,名为《一年办400个案件,却抵挡不住那一颗罪恶的子弹和满屏的幸灾乐祸》,火爆朋友圈,4个小时获得了499148次的阅读量,5109个点赞数,以及7583.86元的打赏。当天,王栋就将获得的7000多元打赏捐给了马彩云的家属。

在国家某部委工作的赵言开办微信公号也源于“实在有太多东西值得写”的冲动。在印度工作了一段时间后,赵言觉得应增进中印两国民众互信,当朋友说到印度,常常会问赵言,“安全吗?”为此,她就开了微信公号推送了一篇《印度旅游,安全吗?》的文章。赵言的微信公号主推与印度相关的内容,比如介绍印度古迹、印度特有的习俗文化和印度英语等。赵言的想法是,告诉大家一个真实的印度,“宣传正能量,也算公共外交。”

南方周末采访后发现,公务员开办微信公号大都源于兴趣,他们普遍喜欢文字,愿意记录生活。来自广东佛山的法官微伟说,微信公号是“公开的日记本”,可以在那里记录生活的点滴,书写工作之外的情感。

在浙江省某厅干部童伟宏看来,微信公号相当于“朋友圈的扩大版”,个人才华和思想可以充分展示,同时也考验作者对于编辑、版式的审美能力,以及对于读者阅读体验的把握能力。童伟宏对南方周末说:“感谢自媒体时代,以前好多人不知道我,但现在懂我的人似乎多了。”

“写不写就看心情”

浙江乡镇干部郑日之所以将微信公号取名为“行者无疆”,源于他喜欢的作家余秋雨的同名游记,郑日也希望能到处走走看看。

然而最近三个月,由于工作太忙,郑日几乎不再更新微信公号了。微信公号开办两年时间,他更新时断时续,累计推送也不过数十篇文章。

对于经营自媒体的公务员来说,工作期间纪律严明,没有任何可能做自己的私事,他们要想更新微信公号,只能利用休息时间。在印度工作的赵言更新微信也需要挤时间,“我的工作平时特别忙,根本做不到每天更新,一般一周一篇,毕竟不是主业。”

即便已经拥有6万粉丝,王栋也难以保证“CU检说法”天天推送。“因为我始终在业务部门,每年有150多个晚上要熬夜,工作量比较大,”王栋对南方周末说,“写不写就看心情,没有规矩可言。”

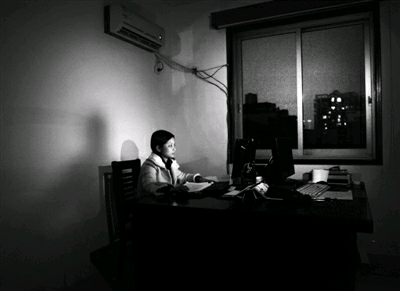

相比较而言,广东佛山法官微伟更新得比较勤快,自去年10月份开通“微伟道来”至今,她几乎是两天写一篇。为避免被人说“不务正业”,微伟一般选择在晚上七八点开始写文章和排版,直至十一点完成文章发布。

根据运营规则,微信公众号的活跃度、原创文章数量和原创程度决定了运营者能否持有原创标识,要想获得打赏功能则要求更高。由于坚持更新,在开通微信公众号两个月后,微伟便获得原创标识,三个月后,她的微信号开通了打赏功能。

一位五十多岁的法官经常打赏微伟,就是觉得她能坚持。老法官曾对微伟说过这样的话:“从事了一辈子审判,到快退休时才发现没啥记录下来,会很遗憾的。”微伟对此也认同:“不记录的话,确实好多事情就忘记了。”

对于微信公众号运营,除了需要频繁更新,提供优质内容外,与粉丝保持互动也至关重要。何新国是浙江省级机关的一名60后公务员。从事文字工作二十多年的他,在2014年6月创办了个人微信公号“何新国讲公文写作”。他希望能和年轻人针对公文写作进行交流,“指导新人,让他们少走弯路,倡导求真务实的机关写作文风。”

尽管目前微信公号只有1万多粉丝,但何新国依旧用心经营,经常与粉丝互动。哪怕对方只是问个好,他都会回复,“这是一种尊重。”在后台留言中,以请教问题者居多。何新国透露,“对于当前重大工作部署,尤其是全国共同推进的活动的文稿材料写作,比如,去年的‘三严三实,今年的‘两学一做,和现在开展的基层换届工作等内容,都是问得比较多的问题。”

何新国最不喜欢别人问的问题是,“你有范本和模板吗”、“这个稿子怎么写”、“如何快速提高公文写作的能力”等等。在他看来,不少年轻人很浮躁,缺乏耐心,恨不得一下子拔高,而且喜欢照套模板,把时间地点换一换便敷衍了事,“有时根本不知道自己为什么这么写。”为此,何新国常建议年轻人,在机关做工作要脚踏实地去做去学,只有把工作研究透了,才能有思想观点。

王栋的许多文章也是受读者留言启发而写。今年5月底,一位年轻的法官被领导要求修改案件处理意见,内心很挣扎和困惑:一方面,案件终身负责制,出了问题将被追责;另一方面,如果坚持不改,领导给小鞋穿怎么办?

对于体制内的人来说,被“穿小鞋”可能意味着晋职晋级从此无缘,脏活累活将成专属。王栋于是写了一篇文章,建议法律人该有不受外力干扰的勇气和坚持,敬畏法律,追求公平正义。

这篇文章引起了不少人的共鸣,一位自称有相同遭遇的读者留言:“准备收藏,在被穿小鞋的日子里每天诵读一遍。”

不想开发商业价值

随着关注的人越来越多,一些微信公号的商业价值开始体现。王栋的“CU检说法”已经在法律圈小有名气。曾经有南方的投资机构找他洽谈,说想收购,将其做成前央视制片人罗振宇创办的“罗辑思维”那样的公众号,出售会员资格。王栋拒绝了,“因为身份摆在那里呢,检察官毕竟是公务员,不是商人,不能对微信公号抱有盈利的目的。”

王栋办微信公众号纯粹基于个人兴趣爱好,他觉得一旦以商业化为目的,那就不得不受到资本的驱使,去考虑怎么增粉,迎合大众口味,这个自媒体也就会失去最初的东西,沦为一个商业号。

不过,王栋偶尔也会接点广告,但绝大多数是免费的。有些广告甚至是他主动帮别人写的,比如他个人很喜欢创业者罗永浩,所以就自发帮锤子手机做广告。

浙江乡镇干部郑日偶尔也会推送广告,比如,一个葡萄酒和鞋店开张的广告几次出现在他公号里,他解释说,“那是帮朋友打广告,免费的。”

比起对个人微信公号进行营销,王栋觉得保持文章的纯粹更重要。一方面基于公务员的身份,另一方面与一份责任感有关。他希望人们能通过了解他,进而了解法检群体。王栋常遭遇尴尬,在听到他“来自检察院”的自我介绍后,不时有人问他:“检察院是检查身体的吗?”

广东佛山的微伟因为法官的身份,也常被误会成是手握重权的“官”。春节回家,父亲还会劝诫她,钱财乃身外之物,不能追求过多。每当听到这话,微伟不得不说:“爸,我就是一小法官,不是官。”

王栋办公号的另一个目的是加深法律人内部的理解。在关注“CU检说法”的用户中,基本上以地方法官和检察官为主,随着知名度的提升,一些来自最高检和最高法的人也会关注。

“如此一来,一些基层的呼声,他们可能也会注意到。”王栋发现,“不仅普通人对法律人不了解,其实在司法机关内部之间也彼此不了解。借助新媒体扁平化、快速化的特性,能够从中搭建桥梁,弥补这种遗憾。

很少求人转文章

南方周末采访发现,由于体制内的身份较为“敏感”,大多数公务员开办个人微信公众号很低调,往往不愿公开自己的身份。在个人微信公众号介绍里,公务员赵言填的是“跟着魔法师走天下”。

童伟宏也从不表明自己公务员的身份,不过,由于他写的文章经常针砭时弊,言辞犀利,童伟宏的家人对他开微信公号并不支持,担心他惹上不必要的麻烦。

一位公务员告诉南方周末,对于写微信号文章,公务员会非常小心,他们一般尽可能避免发表个人随想、观点评论之类的文章。

虽然发布了不少个人感悟文章,但广东佛山法官微伟有个原则——从不吐槽,她对一些公共事件的评论也尽量保持“我是有正当职业的。我是法官,不应该站队指责”的心态。

来自湖北武汉的民警肖晓铭在微博上有10万粉丝,当初他感觉微信是个有前景的阵地,所以在2014年8月创办了个人微信公众号。在公众号里,除了推送服务类信息,比如交通讲堂等内容之外,肖晓铭也会针对热点时事发表观点。

今年5月10日发生“雷洋事件”后,他和身边的同事都在讨论,“这件事如果发生在我们身上怎么办?”5月14日,肖晓铭写了一篇文章,《“裸身”执法让我们痛定思痛——一个基层民警针对“昌平事件”引发的思考》,谈警察执法办案的规范问题。文章认为,警察只有时刻维护公平正义、规范言行,才能赢得民心,获得尊重。

迄今为止,这是肖晓铭微信公众号中,阅读量最高的一篇文章。读者的各种声音都有,最让他难以理解的是,“我们很多内部人在微信公众号里留言喷我,甚至个别有职务的人也拍砖,说我好歹也是小小的公众人物,应该为警察说话。”

对公务员而言,开办微信公号必须要考虑单位领导和同事的看法。山东聊城一位80后公务员周航说,自己是背着同事开的微信公号,省得被说“不务正业,给自己找麻烦”。

童伟宏也想保持低调,他每次更新完微信公号后,很少求人转发文章,更也不会转到单位群里,“怕人反感”。

王栋办的公众号由于知名度已经很高,他的许多同事都知道并关注了。平日里,他在公号里写小说比较多,偶尔会有人对号入座。王栋发现,“虽然没有人当面说过我,但风言风语还是有的。”

王栋考虑到单位的想法,采取了一种“夹缝里生存”的策略。许多他经历的事情哪怕发生在检察院,王栋都会把它改成法院。在他看来,毕竟法检两家不分,大家读起来都很有共鸣,“我是一个检察官,天天吐槽检察院,领导肯定不高兴。但我如果写的是法官,检察院不会管,法院想管管不着。”

由于公务员的身份特殊,公务员在自媒体上写文章通常有顾及形象的觉悟。”王栋告诉南方周末,“心里常有一根弦,既然以公职身份写文章,说话不能肆无忌惮,满嘴脏话,尺度也不能太大。更不能占用上班时间,不然有人会说你不务正业,爱出风头。”

(应受访者要求,赵言、微伟、肖晓铭、周航为化名)