教材中“阅读材料”的重要性

梁剑宇

《初中数学课程标准》2011版明确提到:数学与人类发展和社会进步息息相关,特别是随着现代信息技术的飞速发展,数学更加广泛应用于社会生产和日常生活的各个方面. 所以其中也强调为了适应时代发展对人才培养的需要,义务教育阶段的数学教育要特别注重发展学生的应用意识和创新意识.

2014年,上海市中考数学科目中有道22题:

如图,MN表示一段笔直的高架道路,线段AB表示高架道路旁的一排居民楼.已知点A到MN的距离为15米,BA的延长线与MN相交于点D,且∠BDN = 30°,假设汽车在高速道路上行驶时,周围39米以内会受到噪音的影响.

(1)过点A作MN的垂线,垂足为点H.如果汽车沿着从M到N的方向在MN上行驶,当汽车到达点P处时,噪音开始影响这一排的居民楼,那么此时汽车与点H的距离为多少米?

(2)降低噪音的一种方法是在高架道路旁安装隔音板.当汽车行驶到点Q时,它与这一排居民楼的距离QC为39米,那么对于这一排居民楼,高架道路旁安装的隔音板至少需要多少米长?(精确到1米) (参考数据:根号3≈1.7)

此题改编自教材中的九年级第二学期P27例5,现除了数字修改之外其他基本没有改变. 这道题目是一道非常好的题目,知识的综合性强,简单易解,知识联系实际. 在现实生活中,隔音板是很常见,通常都是安装在高架路两旁,学生可以通过观察生活,题目联系实际,然后解答题目.

但是,这道题学生的得分率并不高,在后期的反馈过程中,据了解,部分老师反映,“学校学习的压力已经很大了,还要再去观察生活,联系实际?这不适合于现在阶段教学情况”. 另外,学生也反映现阶段老师上课一般都不怎么用书本的,都是用讲义或者学案来教的,导致自己没注意过这道题目.

这就突显了现在初中数学教育存在的一些不良现象和误区,对于课本的阅读现状,老师和学生的认识不够,对课本中的阅读教材的材料重视程度不够. 有些教师常在布置作业时才让学生打开课本,学生也只有在作业中碰到问题时才翻开数学课本,缺乏数学阅读的习惯. 这种状况人为的减少了学生与数学教材接触的机会,不利于学生自学能力的提高. 美国著名数学教育家贝尔就数学课本的作用及如何有效地使用数学教科书,曾作过较为全面的论述,其中重要的一条就是要把教科书作为学生学习材料的来源,必须重视数学教科书的阅读. 我们教师应该明白,教材是课程实施过程中的第一材料,是直接与学生接触的教学教材,初中数学教材中的阅读材料包括各类的例题都是集知识性、科学性、趣味性、教育性于一体,主要是涉及一些与数学相关的数学史知识以及一些数学知识的延伸、拓展和应用,是对课本教学内容的延伸和扩展,丰富了教学内容,开阔了学生视野,深化了数学知识. 所以,我们教师应该将数学阅读纳入到数学课堂教学的基本环节中去,激发学生阅读的动机和兴趣,指导学生掌握数学阅读的方法,循序渐进,使学生从愿读转变到会读,最后上升为乐读.

所以,笔者建议教师可以在教学中从以下几个方面来对课本阅读材料进行处理.

一、分年级进行设置材料和方案,激发学生的阅读兴趣

在初中数学教学中,教师可以针对不同的年级,根据教材特点、学生年龄特征和个性特点,以教材为载体, 适当地创设和使用一些適宜的问题情境的阅读材料,这些问题要具体、有针对性、新颖、有趣,要有适当难度和富有启发性,激发学生的阅读兴趣. 例如,在学习九年级“旋转的图形”时,先让学生阅读《旋转对称》一文,文中列举旋转对称在生活中的普遍应用,学生阅读后了解到生活中的螺母、扳手为什么设置成正多边形,然后教师提出“正多边形绕着它的中心旋转1/4的整数倍后所得正n边形与原正n边形重合”,体现旋转对称与生活的融合,它对求知欲旺盛的学生具有较强的诱惑力,让学生感觉到数学的魅力,激发学生的学习兴趣.

二、将阅读材料设置成研究性作业并与中考题连接起来

一些阅读材料的内容其实是中考的出题基本,对于这些阅读材料的处理,假如教师能够把它改编,并且适当的与一些中考题连接起来,那么对于初中的教学成绩是有很大的提高作用. 比如笔者将以下一道题设置为学生研究性的作业.

如在八年级下的《巧拼正方形》中,有一个问题,如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,O又是正方形A1B1C1O的一个顶点,两个正方形的边长相等,则无论正方形A1B1C1O绕点O怎样转动,两个正方形重叠部分的面积,总等于一个正方形面积的1/4. 这个内容不难证明. 如果在学生阅读这个材料之后进一步培养学生的数学思维,笔者继续让学生去研究以下问题:

(1)如果正方形A1B1C1O的边长大于正方形ABCD的边长,则重叠部分的面积等于多少?与上述结论是否一致?

(2)将正方形A1B1C1O改为△OA1C1,只要满足什么条件,重叠部分的面积不变?

(3)如果把正方形ABCD改为等边△ABC,O为等边△ABC的中心,以O为顶点的扇形OB1C1绕点O无论怎样转动,要使它与等边△ABC的重叠部分的面积总保持不变,问扇形OB1C1应满足什么条件?并且说明你的理由.

把这道题的转化思想在八年级的时候锻炼后,学生的思维已经得到提高,到了九年级的学习《旋转》一章,学生就可以学会如何将知识前后贯通,举一反三,提高处理问题的能力. 这时笔者就引入以下的这道中考题目,学生自然而然适应题目的变化方式,轻松解答出来.

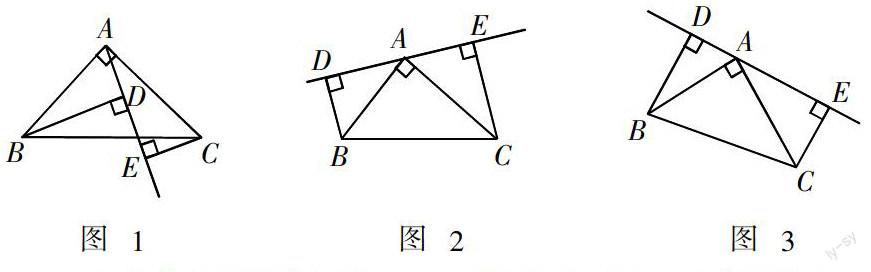

题目:如图1△ABC中,∠BAC = 90°,AB = AC,AE是过A点的一条直线,且B,C两点在AE的异侧,BD⊥AE于D,CE⊥AE于E.试说明BD = DE + CE.

(1)若直线AE绕A点旋转到图2位置时 (BD < CE),其余条件不变,问BD与DE、CE的关系如何?并证明.

(2)若直线AE绕A点旋转到图3位置时 (BD > CE),其余条件不变,问BD与DE、CE的关系如何?不需说明理由.

(3)归纳1,2,3,表述BD与AE,CE的关系

三、加强阅读材料中的“信息技术应用”,加大学科结合,提高学生多方面阅读能力

人教版2013初中数学教材每一章都有一篇关于数学与信息技术应用相结合的文章,这些文章都介绍了可以用一些数学的软件如《几何画板》,《超级画板》等来验证或者扩充对所学知识的理解,每一材料中的每一个问题都自有一定的趣味性、目的性和挑战性. 信息技术的直观、变换等等这些特点都能够引发学生在阅读中有充分的工具来验证所学,让他们有更多的机会动手、动脑、思考和探索,从而使学生的自主探索成为可能,有效地改变了学生的学习方式,激发热情. 如教材中運用信息技术研究数学问题的阅读材料:“《探索旋转的性质》”、“利用计算机求平均数、中位数和众数”、“探索二次函数的性质”等等,学生懂得了可借助于计算机,应用多媒体技术来绘制表格与图,借助电脑利用平移、旋转、轴对称等绘制美丽的图案,探索图形的性质等. 都是些很有趣的数学实验,都能让学生验证出真知.

四、把阅读材料与数学知识、人文知识的教学和人文精神的培养融为一体

《数学课程标准》指出:“数学是人类的一种文化,它的内容、思想、方法和语言是现代文明的重要组成部分. ”初中的数学教育应将数学知识、人文知识的教学和人文精神的培养融为一体,体现数学的文化价值. 我们的教材中的阅读材料,许多材料很多都涉及重大史料、背景材料及数学在现代生活中的应用等知识,有的内容涉及祖国在数学上的光辉历史和杰出成就,是渗透爱国主义教育,激发爱国情操的好材料. 如以数学史的呈现方式:七年级上册的“中国古代数的发展方面的贡献”、“数学中的符号”,七年级下册的“《九章算》术中的方程”,都体现了数学教育的人文关怀与人文精神. 而有的内容有利于学习科学家一丝不苟的学习态度和献身精神. 比如可以在八年级上册第六章“图形与坐标”,八年级下册第四章“命题与证明”的教学中向学生介绍“笛卡尔”、“费马和他的猜想”等阅读材料,让学生学习数学家们严谨、追求真理、勇于探索创新的科学精神. 这些材料都能使学生了解中华民族对数学发展的伟大贡献,增强学生的民族自豪感,努力学好数学的使命感.

五、利用阅读材料来强化学生应用数学的意识,提高应用能力

新人教版教材设置阅读材料,在联系实际提高数学知识应用能力培养中,编入了许多相关内容. 一方面是有意识利用数学的概念、原理和方法解释现实世界中的现象,解决现实世界中的问题,另一方面,也让学生能够认识到现实生活中蕴含着大量与数量和图形有关的问题,这些问题可以抽象成数学问题,用数学的方法予以解决.

如阅读了《测量教学楼的高度》我就组织学生进行了一次研究性作业来测量我校的旗杆的高度,并且形成了研究性报告. 如在学习了《中学生的视力情况调查》一节后,笔者也组织部分学生进行了对区内的三所百佳超市的售卖情况的调查报告. 学生非常认真的设计了调查目的、调查内容、调查过程等等,把阅读材料与应用实践深入到学生的数学学习生活中,每名学生都投入了极高的热情和精力,最后调查报告还获得了市的优秀学生作品一等奖.

最后从应试的角度讲,近几年来全国各地的中考数学试题中出现的一类题—阅读理解型题,这些题目很多都是从书本的阅读内容里深化和变化而来的,主要考查的是学生的阅读能力、理解能力、分析问题和解决问题的能力,若没有一定的阅读能力,题意都不能领会,谈何解题. 所以希望我们教学者应该要重视对课本上的数学材料的阅读,在课堂上和课后都能增加对这方面内容的处理和使用,从而让学生的数学理解能力,数学表达能力都能够提高.