基于知识管理的大学生创业教育质量提升策略研究

杨蕾 王秀彦

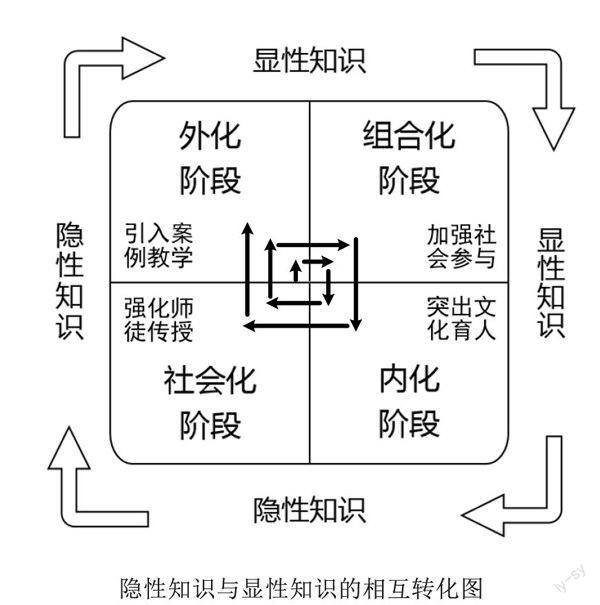

摘要:大学生是推进大众创业、万众创新的生力军。高质量开展大学生创业教育,是高校培养大学生创新精神和实践能力的重大举措,也关系到国家发展和社会稳定的大局。从知识管理的视角来看,当前大学生创业教育中仍然存在教师对隐性知识的教育不够、学生对基于隐性知识的创业能力获取不足、隐性知识的生成转化不畅等问题,严重制约了大学生创业教育的发展。根据隐性知识和显性知识相互转化的知识转移规律,可以通过强化师徒传授、引入案例教学、加强社会参与、突出文化育人等方面形成知识的互动循环,有效提高大学生创业教育的质量和效果。

关键词:大学生创业教育:知识管理:SECI模型;显性知识:隐性知识

2015年10月,李克强总理对首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛作出重要批示,批示指出,“大学生是实施创新驱动发展战略和推进大众创业、万众创新的生力军,既要认真扎实学习、掌握更多知识,也要投身创新创业、提高实践能力。”为了扶持大学生创业,我国政府、高校、社会等各个方面均投入了大量资源。虽然众多大学生在国家号召和各方支持下积极投身创业,但是他们的创业成功率却很低。根据麦可思研究院发布的《2015年中国大学生就业报告》显示,即使在创业环境较好的省份,大学生的创业成功率也只有5%左右。大学生创业失败,不仅导致大学生耗费了大量的学习时间,增加了挫败感,同时也使大量的创业扶持经费石沉大海,造成了浪费。高校是大学生学习生活乃至创业的主要阵地,创业教育对其形成创业意识和创业能力具有显著影响,因此提升大学生创业教育的质量和效果迫在眉睫。

缺乏创业经验是造成众多大学生创业失败的一个重要原因。由于从未接触过创业企业运营,缺乏与创业相关的各种知识,使大学生在创业过程中大多只能纸上谈兵,最终走向失败。因此,帮助大学生补充创业知识、增加创业经验对于提高大学生的创业成功率非常有必要。知识与教育之间具有很强的关联性,知识管理在企业管理中已有很多的成功案例和经验,充分运用知识管理理论来指导大学生创业教育的开展,对于加强大学生的知识积累、优化大学生的知识结构,进而帮助大学生增加创业经验、增强创业能力、提高创业成功率具有重要的促进作用。

一、知识管理视角下的大学生创业教育

英国科学家波兰尼把知识分成了两类,一类是易于用文字、公式等进行描述和交流的显性知识,另一类是深藏于个体当中,难以进行编码和沟通的隐性知识。知识管理是对知识进行收集、整理、存储、产生新知识、知识之间互相转化、形成和运营知识资产的系统过程。在知识转化中,日本学者野中郁次郎提出了SECI模型,即知识的相互转化包括从隐性知识到隐性知识的社会化、从隐性知识到显性知识的外化、从显性知识到显性知识的组合化,以及从显性知识到隐性知识的内化四个阶段,知识的转化是组织不断创新的动力。

美国经济学家德鲁克认为,知识在新的经济体系内是唯一有意义的资源。因此,知识已经成为企业生存和发展的战略性资源,而实施知识管理也成为了企业必须面对的问题。当前,众多国内外企业都将知识管理作为企业管理中的核心思想,建立了基于知识管理的管理创新机制,并将知识管理贯穿于企业的制度、组织、技术、文化等各个方面的管理体系当中。通过知识管理的实施,使众多企业实现了对资源的优化配置和有效利用,成功促进了良好企业文化的形成,提升了企业的核心竞争力,并有效推动了企业的科学发展和持续性发展。

知识管理在企业管理中取得了巨大成功,研究知识管理应用于企业管理中的重要举措和成功经验,并将其运用于大学生创业教育中,对于推动创业教育发展、提高创业教育效果具有重要的促进作用。在企业实施知识管理的过程中,知识的共享与创新是核心,而实现这种共享与创新有赖于隐性、显性知识的有效转化。对应于大学生创业教育,显性知识和隐性知识可以体现在创业个体、创业团队、创业管理机构以及整个组织体系以外的不同主体中。例如,显性知识可以体现为创业个体的专业技术知识、创业团队的运营规划、创业导师的技能、创业管理机构的创业条件和保障等;隐性知识可以体现为创业个体通过学习和实践获得的创业经验、创业技巧、创业模式等,创业团队在共同的创业活动中形成的专业技能、合作能力、默契程度等,创业管理机构经过对各类知识主体中的知识进行长期的积累、整合和转换后产生的管理目标、创业文化、管理模式等。

二、知识管理视角下大学生创业教育存在的问题

为了深入了解大学生创业教育存在的问题,进而找到提高大学生创业质量的突破口,笔者对近百名大学生创业者、创业导师、高校创业管理部门负责人进行了访谈调查,对调查结果进行了统计汇总和对比研究,将知识管理视角下大学生创业教育的不足之处归纳为以下三个方面。

1.显性知识为主,导致教师对隐性知识的教育不够

很多高校在创业教育中仍然以传授理论知识即显性知识为主,忽略了对隐性知识的生成、获取和转移等方面的研究。创业是注重实践的活动,若想成为一个好的创业者,不仅要具有渊博的显性知识,还应具有强烈的创业愿望、敏锐的商业嗅觉、敢于承担风险的胆识、持之以恒的忍耐力、良好的沟通交往能力以及发现和解决问题的能力等隐性知识,这些需要通过掌握和运用好隐性知识的转移规律来获得。但是,当前我国高校在创业教育中对隐性知识生成转移规律的研究和应用仍然较少,使学生主要以对显性知识的单纯性记忆和解释性理解为主,制约了大学生创业能力的提升。

2.教学形式单一,导致学生对基于隐性知识的创业能力获取不足

由于大学生严重缺乏创业经验,在创业过程中解决实际问题的能力不足,导致了大量创业企业失败,所以加强以创业技巧、经验等隐性知识为基础的创业能力开发是大学生创业教育的关键任务。然而,当前我国大学生创业教育一般采用大班教学,难以充分开展课堂互动和分组训练,阻碍了隐性知识的共享与转移。因此,大学生创业教育应当加强实践环节和经验式引导,弥补大学生对隐性知识的获取与积累不足。例如,芬兰于韦斯屈莱应用科技大学在其创业学园计划中,将教师的角色明确为“教练”,让教师在学生的创业实践中对其进行督导和陪练,指导学生解决创业中遇到的问题,启发学生的创新思维,增强学生的创业能力。

3.高校单打独斗,导致隐性知识的生成转化不畅

从认知角度来看,创业知识的学习包括显性知识和隐性知识的相互转换过程,而拓宽高校与社会之间的多种类、多途径的合作方式,有利于构建创业知识生成与转移的环境,促进创业知识在各知识主体之间的流动。因此,推动高校创业教育的发展,需要政府、企业、社会和高校四个创业教育主体协同行动,形成合力。然而,在“大众创业、万众创新”的背景下,虽然大学生创业教育面临着巨大需求,但是大部分国内高校仍是学校独立开展工作唱主角,缺乏校内外合作机制,这成为制约大学生创业教育发展的瓶颈之一。例如,虽然很多高校引入了创业实践环节,但是在创业孵化场所方面存在较大缺口;虽然很多高校开展了创新创业大赛,但是赛后缺乏对优秀项目的指导扶持和落地转化,导致大量创业项目搁浅;虽然部分高校聘请了校外企业家作为创业导师,但是仍未建立有效的指导机制,使得创业导师所拥有的宝贵的经验、技巧等创业隐性知识只能通过很小范围的人际互动而传播。

三、提升我国大学生创业教育的知识管理策略

在野中郁次郎提出的SECI模型中,隐性知识和显性知识可以在相互作用和转化的四个阶段中,形成一个螺旋上升的知识创新过程(见图),从而实现对知识的创造。在此过程中,组织体系内可以有效实现对隐性知识的传播,而其中的个体也能够对知识进行吸收和提升。同时,知识的创造和积累过程不仅是知识形态之间的相互转化,也是一个知识进化的过程,它由许多个转化过程交替构成,螺旋上升。如果知识螺旋中的动态相互作用增多,即参与的知识主体的数量增多、知识转化的频率提高,就可以大量提高知识增值的幅度,使各知识主体的知识水平快速上升。有效的知识转移过程需要不同层面之间的高频率的相互作用和四个阶段的共同作用,同时也需要依托社会群体和具体情境实现。

1.社会化阶段:强化师徒传授,促进隐性知识在知识个体之间的传播

社会化阶段通过共同活动使隐性知识在知识个体之间进行传播,实现有效传播的最好方式就是“师徒传授”。由师傅言传身教,使徒弟能够在与师傅的共同工作中学习到师傅经过经验积累而形成的思维方式、解决问题的技巧、行为风格等隐性知识,从而实现对隐性知识的传播。

大学生创业企业大量失败,主要原因之一就是大学生缺乏创业经验,他们不仅缺乏企业经营管理知识,更缺少在创业过程中遇到危机时解决问题的能力。因此,在大学生创业教育中要充分运用隐性知识在知识主体之间的转移规律,建立师徒传授机制,提高隐性知识的社会化效果。一是要聘请经验丰富的成功创业者或企业家作为创业导师,让他们与大学生结成稳定的师徒关系,通过言传身教传播隐性知识,提高大学生的创业能力。二是要为大学生提供参与创业的机会,让大学生亲身参与创业过程,例如让大学生作为创业导师助理参与导师创业企业的运营,或者扶持大学生创业并让导师进行全过程指导,帮助大学生在对导师的追随式学习中增长创业技能、积累创业经验,获得创业隐性知识的提升。三是要建立创业导师的培训和激励机制,提高创业导师的教学方法和技能,激发创业导师的指导热情,确保指导工作持久有效地开展。

2.外化阶段:引入案例分析,促进隐性知识向显性知识的转化

外化阶段借助假设、交流、类比等方式把知识主体具有的不易被描述、理解和传播的隐性知识转化为显性知识,从而实现知识共享。由于隐性知识的“难以言说”性,所以要对隐性知识进行采集和加工,这项工作非常重要但难度较大,但这并不意味着隐性知识完全不能被表达。

创业导师和大学生创业者在创业过程中能够获得大量的技巧、经验和感悟,这些隐性知识具有很高的价值,但是却不容易被理解和传播,所以应当通过外化使这些隐性知识转化为显性知识。艾丽斯·林认为,很难使隐性知识离开具体的情境而被独立地转移。因此,单纯的理论讲解很难使隐性知识得以有效传播。斯彭德认为,通过案例学习可以获得隐性知识,而合适的案例也能产生具体的问题情境。所以在大学生创业教育中,通过案例分析可以有效地将那些不易表述和传递的隐性知识揭示出来并进行传播。一是可以让大学生创业者和创业导师将创业过程中形成的经验、技巧等隐性知识以文字等形式表述出来,形成创业案例,供大学生来学习。二是建立创业交流机制,设立大学生创业俱乐部、创业沙龙,定期组织大学生通过案例形式交流创业经验和心得体会,将隐藏于个体的隐性知识通过语言、幻灯片、发言稿等形式表现出来,实现隐性知识到显性知识的转换。

3.组合化阶段:加强社会参与,促进显性知识的组合化与系统化

组合化阶段通过对信息进行采集、分析和传播等环节,使知识不断组合产生新的理念。在知识传播过程中,组织收集到个体的显性知识,并对收集到的信息进行加工和整理,使之形成常规的显性知识,并最终提炼和升华为该组织的核心知识,使组织内的个体可以方便吸收和使用。

在大学生创业教育中,通过社会化阶段和外化阶段,各知识主体借助知识的转化和转移获得了大量的创业显性知识,但是这些知识零散分布在众多的知识主体中,需要对其进行整合和加工以形成更为系统的显性知识,使之继续被各知识主体获得和使用。在这个过程中,应当积极从组织外部引入支持,增加知识主体的个数,提高知识增值的幅度。一是可以将创业导师和创业大学生已经形成的创业案例、创业经验、创业技巧以及创业管理机构形成的管理经验、管理办法等零散的显性知识进行提炼、整理和汇编,使之上升为更为系统的显性知识。二是要架起高校与政府机关、企事业单位和其他社会群体之间信息互通的桥梁,积极输入系统外部对大学生创业教育的需求和评价,分析和探索解决问题的新方法、新途径,并逐渐形成自身的显性知识。三是通过校际合作、校企合作、师生合作等多种创业合作方式,加强创业知识在各主体之间的流动,促进知识的组合化与系统化,例如在创业导师方面加强理工类学校和经管类学校之间的校际合作,在创业大赛资金支持、创业项目孵化等方面加强校企合作,在科技成果转化方面加强师生合作等。

4.内化阶段:突出文化育人,促进显性知识向隐性知识的转化

内化阶段的目的是实现知识的应用与创新,需要将新创造的显性知识转化为各知识主体的隐性知识。通过知识内化,分享和传播组织内已经创造的知识,并提高和拓展个体所具有的隐性知识。相对于个体已经具有的知识,个体所在组织的历史、文化等环境能够对个体的认知和知识生成产生重要影响,并以此为基础形成个体的基于组织文化的隐性知识。

高校要培育鼓励创新、人人创新的校园创新创业文化,让创新创业在校园内蔚然成风。在大学生创业教育的组合化阶段中,能够通过对零散的显性知识进行加工整理形成新的显性知识,并逐渐形成创业文化,这对培养大学生的创业意识和创业精神具有重要意义。在内化阶段,可以通过讲座、研讨会、亲身示范等形式帮助各知识主体将创业文化吸收和内化,使之成为一种集体认识。一是要关注创业文化的形成。尊重大学生的创业实践和创业行为,宽容大学生不成熟的创业思想和行为,宣传和树立大学生创业典型。例如美国百森商学院的蒂蒙斯教授认为,为后辈几代人拟定创业遗传代码是创业教育应当着手的方向。二是要营造良好的创业环境。高校创业管理部门应当建立有利于大学生创业的弹性学制和请销假制度,完善支持和引导大学生创业的资助体系,构建高效的创业工作组织体系,创造有利于创业文化引领、辐射和感染大学生的浓厚氛围。三是要建立创业学习共同体。组建由导师和多名学生构成的创业学习共同体,通过团队内部甚至团队之间的相互交流,促进知识的共享和传递,而团队中形成的集体共识也会对个体产生潜移默化的影响,使个体融入到创业的共同愿景中。

本文从大学生创业频频失败的现实问题出发,指出了提升大学生创业教育质量的重要性和紧迫性,采用理论分析、访谈调查、实证研究等方法分析了知识管理视角下的大学生创业教育及其不足之处,提出了基于SECI模型的提升大学生创业教育质量的策略,论述了如何通过强化师徒传授、引入案例教学、加强社会参与、突出文化育人等方面在知识转化的四个阶段中促进知识的转移转化、形成知识的互动循环。

在大学生创业教育中统筹把握并灵活运用以上策略,可以促进知识转化四阶段程序的循环往复,加快实现创业知识的转移,增加大学生的创业知识和创业能力的动态积累,改善大学生的知识结构,促进大学生创业能力的提高,从而有效提升大学生创业教育的质量,提高大学生的创业成功率。

[责任编辑:周杨]