石佛寺水库浸没区植物措施配置研究

洪 梅,郭成久,闫 滨,王帅帅,高 明

(沈阳农业大学 水利学院,辽宁 沈阳 110161)

石佛寺水库浸没区植物措施配置研究

洪梅,郭成久*,闫滨,王帅帅,高明

(沈阳农业大学 水利学院,辽宁 沈阳 110161)

摘要:为给石佛寺水库浸没区提出植物措施配置及具体规划,针对水库浸没区,通过土壤含水率变化规律划定浸没范围,利用水尺读数变化得到极差值进而确定蓄水对浸没区域的影响程度.根据石佛寺水库的自然状况、社会经济条件、植被现状等因素,结合浸没区不同土壤含水率进行详细分析,为所划定的浸没区选择最适宜的植物,充分利用浸没区的土地,避免因植物选择不当、土地利用不合理使植物的生长受到不利影响.以改善生态环境、净化水质、美化环境、预防水土流失为目标,最终实现社会、经济与生态效益的最优化,为辽宁省其他水库浸没区植被措施配置提供参考依据.

关键词:植物措施;浸没边界;浸没状况;水库浸没;生态修复;石佛寺水库

水库是防洪工程体系的重要组成部分,在防洪、灌溉、发电、供水、航运等方面发挥了重要作用.然而,水库蓄水引发的浸没往往使周边某些植物由于无法忍受长期水淹而死亡,使水质变咸、变苦甚至发生富营养化,造成建筑物地基强度降低,居民无法正常居住.水库浸没是指蓄水后的回水水位高程高于当地临界地下水埋深[1].朱旭萍等[2]研究了石佛寺水库蓄水对生态环境的影响及防治对策,指出淹没会导致耕地、林地土壤含水率过高,使植物根系因缺乏氧气而产生有害物质,最终导致植物中毒乃至死亡.李恩宏等[3]运用模糊综合评价方法,对石佛寺水库蓄水引起的浸没现象带来的环境地质灾害进行评价,得出水库周围浸没状况严重,对农业生产有着极其不利的影响.冀建疆[4]通过对官厅水库浸没现象评价,指出浸没可能带来水土流失,引起良田沼泽化、盐渍化,使农作物和果树不能正常生长而烂根、减产或绝收,最终可能导致弃耕.植物的生长需要光合作用,而较高水位的浸泡会影响植物的光照,使植物生长受到抑制,最终导致植物数量减少,植物群落遭受破坏[5].虽已有大量国内外学者对浸没区进行了研究,但目前对浸没区不同土壤含水率适宜生长的植物的研究较少.笔者以石佛寺水库浸没区作为研究区域,通过含水率变化规律划定浸没范围,利用水尺读数变化得到极差值,确定蓄水对浸没区域的影响程度.依据浸没区的自然条件和水文条件等,选择最适宜的植物进行合理配置.

石佛寺水库是辽河干流上唯一的控制性工程,水库自2009年6月开始正式蓄水.水库蓄水后,在祝家堡副坝及拉马河堤右岸出现了浸没现象,造成粮食减产,一些植物萎蔫甚至死亡.为改善浸没区的生态环境,笔者根据该浸没区的自然生态环境,从植物生态适应性、美观性、抗污染能力、净化水质能力等几方面,为石佛寺水库浸没区生态环境恢复提出适宜的植物配置建议.

1试验材料与方法

1.1研究区域概况

石佛寺水库位于沈阳市沈北新区黄家乡和法库县依牛堡乡,东经120°26′—124°15′,北纬41°8′—42°11′.水库为河道型平原水库,地处北温带,为受季风影响的大陆性气候,年平均气温8.04 ℃[6].农耕期≥7.0 ℃,四季分明,冬季寒冷漫长,冬天在175 d左右,春秋短促多风,雨水集中在7—9月,多年平均降水量为721.9 mm,年平均相对湿度为66.3%,年平均辐射量4 965.53 kJ/m2.土壤的pH范围在6.5~7.5之间,接近中性[7].

石佛寺水库周边目前景观植物以杨树、柳树、刺槐为主,果树以苹果树、梨树、枣树为主,湿地植物以芦苇、蒲草、荷花为主,此外,水蜡、丁香、红端木、松柏、白桦木等植物在水库周边也有广泛分布.2009—2011年,石佛寺水库实施了主、副坝林台建设、野生柳树保护、水生植物栽植等项目,栽植芦苇1.77 km2,蒲草1.24 km2,荷花1.08 km2,各种乔、灌木19.28万株,初步建成了独具特色的辽河石佛寺水库生态系统,使辽河水质得到净化,多种鱼类、禽类在水中繁衍栖息,使辽河中下游地区生态环境得到改善.

1.2样品采集与试验设计

为确定浸没范围,笔者于2015年4月到2015年7月的每月初在石佛寺水库浸没区进行土样采集,采用铝盒烘干法测定土壤含水率.每个点自上而下在10,20,30 cm处进行取土,由于此处为农业种植区,地形复杂,测点间距视情况而定.土样采集完成之后,回填土坑,并作标记,以便下一次取土样时参考定位.拉马河浸没区选择3个断面进行取土,每个断面选择若干个点,由于拉马河浸没范围较大,在进行断面选取时,将拉马河右岸研究区域划分为两个区,断面1和2位于一区,断面3位于二区,如图1所示.第1个断面在拉马河右岸185 m处开始沿着垂直方向取土,第2个断面与第1个断面之间平行距离为100 m,第2个断面从235 m处沿着垂直方向开始取土,二区的断面3在拉马河至陈平堡,由于地形因素,地势为逐渐上升的趋势,只在距离拉马河30~250 m处取土.根据土壤含水率变化规律进行分析确定浸没边界.

为分析石佛寺水库蓄水水位变化对所研究浸没区域的影响,在副坝右岸的主要浸没区祝家堡和拉马河沿岸每隔1 km左右的浸没相对严重位置布设12根水尺.水尺自上而下标有刻度,方便观测记录.在水库进行清淤前后定期去观测水位变化,利用水尺读数变化得到极差值进而确定蓄水对浸没区域的影响程度,由于水尺为自制水尺,为使观测数据更清晰的同时在图中更好地显示与水库蓄水水位的关系,对数据进行处理得出每点相对水位高度.处理公式如下:水尺相对读数(dm)=(10-实际读数)×10+300.

图1研究区域概况图

Fig.1Study area

1.3数据分析与统计

数据经检查预处理后,采用EXCEL和SPSS软件对数据进行统计分析.

2结果与分析

2.1浸没边界的确定

2.1.1祝家堡浸没边界

祝家堡浸没区浸没比较严重,土壤完全处于淹水状态,可通过GPS定位,围绕祝家堡浸没区边界走一圈,利用GPS面积计算功能得到浸没区面积为0.77 km2.

2.1.2拉马河浸没边界

依据距离不同断面处的土层深含水率的变化界定拉马河各断面浸没边界,所测各不同断面不同土层深含水率结果如图2~4所示。

图2拉马河浸没区第1个断面不同土层深含水率

Fig.2Different deep soil moisture of the first section in Lama river submerged area

由图2可以看出,10,20,30 cm深处土壤含水率的变化趋势,总体呈现了随距河道距离的增加而减小的趋势,并且通过3层土壤含水率的变化对比可以看出,在距离河道185 m处3层土壤含水率具有明显差别,但随着远离河道,这种差别逐渐缩小.280 m处3层土壤含水率基本接近平行,可以认为浸没现象不再严重,在365 m处土壤含水率基本重合于一点,此处的含水率不再有明显的区别,即距离拉马河365 m处是第1个断面浸没的边界.

图3拉马河浸没区第2个断面不同土层深含水率

Fig.3Different deep soil moisture of the second section in Lama river submerged area

从图3中可以看出,变化趋势依然是随着远离河岸土壤含水率逐渐减少,各层土壤含水率差异也随着逐渐减小,拉马河浸没区的断面2中3个土层的含水率在325 m处几乎重合,此处土层间的含水率不再有明显的区别,可认为浸没现象不再严重,即距离拉马河325 m处是第2个断面浸没的边界.

图4拉马河浸没区第3个断面不同土层深含水率

Fig.4Different deep soil moisture of the third section in Lama river submerged area

从图4中可以看出,随着距离越远含水率有明显下降趋势,直到135 m处含水率开始下降缓慢,250 m处3个土层的含水率几乎重合,此处的含水率不再有明显的区别,可以认为浸没现象不再严重,即垂直于拉马河250 m处是第3个断面浸没的边界.

2.2水库蓄水对浸没区的影响

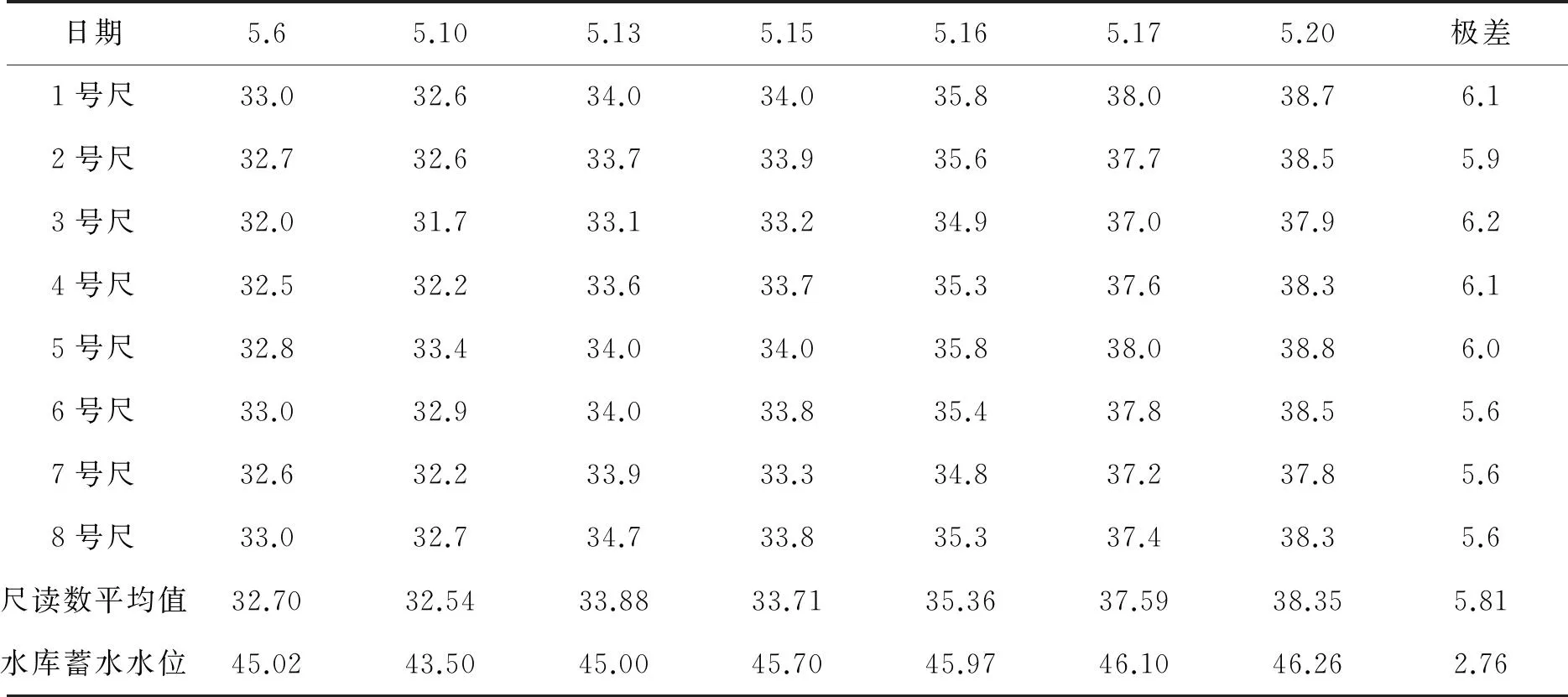

祝家堡的水尺相对读数详见表1,拉马河的水尺读数详见表2.

表1 祝家堡的水尺相对读数和当日对应蓄水水位读数

表2 拉马河的水尺相对读数和当日对应蓄水水位读数

根据观察各水尺的变化和相应的极差值,确认蓄水水位变化对浸没的影响程度,水尺极差值越大说明蓄水水位的变化对该浸没位置影响越大,如果极差值变化不明显说明该位置受蓄水水位影响小.由表1可知,4号水尺位置极差值最大,说明蓄水水位变化对该区域影响显著,其中影响最小的位置为3号水尺处.表2中3号水尺位置极差值最大,说明蓄水水位变化对该区域影响显著,其中6~8号水尺处由于极差值较小说明影响相对较小.但通过祝家堡与拉马河浸没区域水尺读数的极差值比较得知拉马河的最小极差值大于祝家堡的最大值,可知水库的蓄水对拉马河的浸没区影响更加明显.

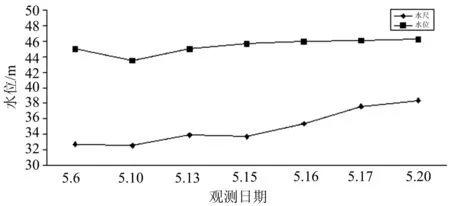

蓄水水位变化与水尺读数之间的关系,如图5~6所示.

图5祝家堡蓄水水位变化与浸没区水尺读数关系

Fig.5The relationship between water level and water gauge readings in immersion zone of Zhujia village

图6拉马河蓄水水位变化与浸没区水尺读数关系

Fig.6The relationship between water level and water gauge readings in immersion zone of Lama river

由图5~6可知,所研究浸没区蓄水水位变化与浸没区水尺读数的变化特征为:实验期间引起水尺变化的主要原因为水库约于5月5日左右放水清淤,5月9日左右开始蓄水,后期为了保证下游供水,虽然仍进行蓄水,但水位增速会有所减缓.通过对蓄水水位变化和水尺读数平均值进行相关分析可得出浸没区域内蓄水水位变化和水尺读数存在显著相关,祝家堡的相关系数r=0.522*,拉马河的相关系数r=0.614*.图5~6显示,不同浸没区所对应的蓄水水位和水尺读数变化情况相统一,均为先下降然后略微上升,在5月10日左右达到最低,最后水尺读数趋于平衡,蓄水水位逐渐维持在正常水位46.2 m.

2.3浸没区植物配置措施

由于水库建设初期在植物选择时盲目引进外来物种,没有充分考虑植物的生态习性和物种间的合理搭配等,有些植物不能很好地适应当地环境,另外,石佛寺水库的修建对农田和人工林带来了一定程度的影响,水库周边部分地区由于地势过低,发生了浸没现象,引起土壤含水率较高,导致植物出现病虫害,烂根,枯梢甚至死亡等现象,目前共淹没耕地2 539.17 hm2,林地91.17 hm2.石佛寺水库人工湿地内湿地植物物种丰富,大概共80种,隶属33科64属,为形成良好的植被景观效果并能改善生态环境及水质,在进行植物配置时必须考虑不同植物的生态习性.

2.3.1水库浸没区植物筛选及构建原则

植物筛选时以多年生乡土植物为主,若选用外来品种,易由于应用不当引起生物入侵,甚至造成严重的生态灾难.因而,应当选择经过漫长的考验后高度适应当地环境、管理维护成本低的乡土植物作为主要物种,才能达到改善生态环境的目的.

植物选择遵循的主要原则:

(1) 因地制宜,适地适树.为了保证植物正常生长,应了解植物生态习性和当地自然环境.如在寒冷地区应选择耐寒性好的植物,避免所栽植物由于不适应冬季寒冷环境而死亡;在水库浸没区,防护林带应选择耐盐碱、抗风性强、耐水浸等特性的植物.

(2) 因害设防.植物措施的布设和设计要做到因害设防,选用具有吸收或抵抗有害气体能力的植物[8].如砖厂附近植物的选择应考虑防风抑尘、净化空气效果的植物;有水质污染的地方选择有改善水质、净化污染功效的植物.

(3) 植物种类及配置应多样化.结合实际按照乔、灌、草相结合的原则,植物措施配置种类尽量丰富,多选用观花、观叶、观树型的植物发挥景观功能.目前植物措施配置的方式基本上有以下几种:①乔木+灌木+草坪;②乔木+草坪;③灌木+草坪;④乔木+灌木+地被+草坪[9].

(4) 植源性污染的防治.种植植物应考虑安全性,避免栽植危害人体健康、污染环境和空气等具有负效应的植物.如为了减少飞絮污染,在选择杨、柳、桑等树种时,应选择雄株.

(5) 植物生态效益应显著.选择生长快的植物,尽快发挥改善环境的作用.在水土保持解决措施上把乔、灌、草相结合,一方面因为乔灌木生长缓慢,至少需要3~5年才可能郁闭,而草贴地面覆盖,生长速度快,萌芽及串根能力旺盛,可以有效改善在此期间发生的水土流失现象.

2.3.2浸没区植物配置措施

石佛寺水库冬季漫长寒冷,适合冬季生长的树种虽少,但可以通过树形、树枝形态上的差异和常绿树种的选择创造出丰富的冬季景观.选择的植物应适应当地的气候、土壤等条件.植物根系的生长与土壤含水率关系极其密切,土壤含水率不同会影响植物群落的分布.当土壤含水率处于正常范围时,含水率越高,根系的生物量越大,根系的长势越旺[10].植物选择时,首先,根据当地自然环境和浸没区浸没情况筛选植物;其次,通过参阅资料挑选出抗风力强、无毒、无臭、无飞絮、无污染的植物;最后,在植物配置上应参考植物特征、生态习性、滞尘能力、吸收SO2的能力、净化水质能力等,选出最适宜的植物进行乔、灌、草合理搭配.植物配置时谨防种内和种间搭配相克产生病虫害的植物,使所选植物带来的效益最大化.为了使以上不同植物在栽培上达到更好的生态效益和景观效果,参照乔灌草配置的最优比例1∶6∶20∶29进行搭配种植,即绿地面积为29 m2栽植1株乔木、6株灌木(不含绿篱)和20 m2草坪[11].根据石佛寺水库自然环境特点结合不同植物生长条件,参照以上原则,适宜在浸没区种植的植物列于表3.

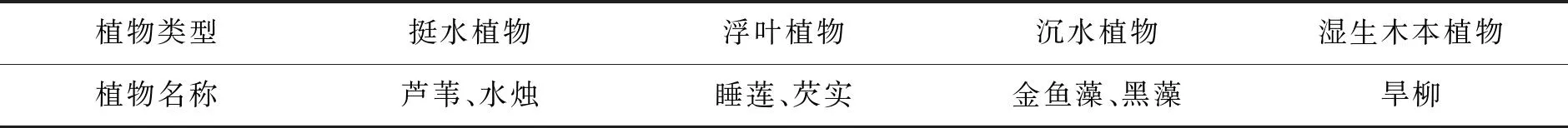

表3 石佛寺水库浸没区适宜的植物

植物配置时应该挑选最适合当地自然环境的优势物种,考虑植物的成本、经济价值、生态功能、景观功能等,选择最优的植物配置方案.笔者研究的浸没区主要为祝家堡副坝和拉马河堤右岸两个区域,由于不同区域浸没程度不同,土壤含水率差异较大,选择的植物措施必须有针对性.

(1) 祝家堡浸没区植物措置方案

祝家堡浸没区浸没比较严重,浸没区面积为0.77 km2,土壤处于淹水状态.经过长期的定点观测,浸没区平均水位在1 m左右.因此,对于水深在80 cm左右的浸没区可选择水生植物中的挺水植物,栽植密度为芦苇36株/m2,水蜡烛25~36 株/m2;水深在1.5 m左右的浸没区可选择水生植物中的浮叶植物,栽植密度为睡莲1~2棵/m2,芡实1株/(4~6 m2);水深0.5~2.0 m甚至更深,且软底泥在10 cm以上的区域应选择沉水植物,栽植密度为金鱼藻5~6芽/丛,9 丛/m2,黑藻10~15 芽/丛,9 丛/m2.水生植物用于净化水质,湿生木本植物可以美化环境,营造景观,恢复生态.湿地植物对污水具有净化功能,吸收水中的营养物质抵抗水质的富营养化,避免重金属超标产生危害[12-13].温州市进行横河污染修复时,用生态恢复技术联合耐污染性水生植物,使污染严重的水体转变成了健康可用水体[14].

祝家堡副坝下游浸没区适宜的植物配置详见表4.

表4 祝家堡浸没区植物配置方案

(2) 拉马河浸没区植物配置方案

拉马河流域周边浸没面积为1.14 km2.通过现场考察,在拉马河右堤有一大型砖厂,砖厂在生产过程中排放的烟尘灰渣和SO2对周围的环境造成一定的影响.在植物建造和措施布设时应做到“因害设防”,配置抵抗SO2和较强滞尘能力且容易管理的植物[15].通过实地调查,丰水期部分土地的含水率超过正常值,种植的作物玉米虽然大部分能够存活,但近年来出现减产现象,在配置植物时应考虑植物的耐水湿能力.建议周边种植高大乔木起到防尘绿化带作用,经过筛选,推荐最适宜浸没区植物配置的种类为垂柳3.93万株,紫穗槐23.57万株,高羊茅0.79 km2.详见表5.

3结论与讨论

笔者通过测量含水率变化规律划定浸没区域边界,分析结果表明,365 m处是第1个断面浸没的边界,325 m处是第2个断面浸没的边界,250 m处是第3个断面浸没的边界.通过对蓄水水位变化和水尺读数平均值进行相关分析表明二者存在显著相关关系,祝家堡的相关系数r=0.522*,拉马河的相关系数r=0.614*,说明水位变化对浸没有影响.观察水尺的读数,运算得出极差值,极差值越大说明此位置受蓄水影响严重.最后根据石佛寺水库浸没区浸没情况,研究植物的配置对于恢复浸没区生态环境的功能性作用,为恢复浸没区生态环境配置合适的植物,减少土壤侵蚀、改良土壤质量、美化环境并保证当地农民农业收入.

通过水库浸没区植物筛选及构建原则,祝家堡浸没区所选挺水植物为芦苇、水烛,浮叶植物为睡莲、芡实,沉水植物为金鱼藻、黑藻,湿生木本植物为旱柳.拉马河浸没区所选植物乔木为垂柳,灌木为紫穗槐,草本植物为高羊茅.

该试验根据植物选择的原则对石佛寺水库浸没区进行筛选配置,但由于研究时间有限并没有实际应用,对水库浸没区所选树种的生长情况未能了解,因而今后在应用过程中,应在浸没地区进行区域种植试验,进而了解所选植物在浸没区的生长状况.

参考文献:

[1]王汇明. 平原型水库库区浸没分析与研究[D]. 广东: 广东省水电勘测设计研究院, 2004.

[2]朱旭萍, 唐德善, 廖昕宇. 石佛寺水库对生态环境的影响及防治对策[J]. 水利学报, 2007 (增刊): 606-611.

[3]李恩宏, 冷特, 潘俊. 辽河石佛寺水库蓄水引发浸没影响评价研究[J]. 安徽农业科学, 2013, 41 (5): 2208-2212.

[4]冀建疆. 官厅水库的浸没评价和范围预测[J]. 水利水电技术, 2005, 36 (2): 18-21.

[5]COOPS H, VAN DEN BRINK F W B, VANDER VELDE F. Growth and morphological responses of four helophyte species in an experimental water-depth gradient[J]. Aquatic Botany, 1996, 54 (1): 11-24.

[6]周林飞, 高宇龙, 党连双, 等. 石佛寺人工湿地对周围气候的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2004, 45 (5): 584-591.

[7]鲁敏, 姜风岐, 李英杰. 沈阳城市绿化生态工程树种综合评价分级选择[J]. 应用生态学报, 2004, 7 (15): 1153-1156.

[8]鲁敏. 北方吸污绿化树种选择[J]. 中国园林, 2002, 3: 86-88.

[9]李永红. 水土保持植物的选择初探[J]. 中国农村水利水电, 2008 (4): 103-104.

[10]李鲁华, 李世清, 翟军海, 等. 小麦根系与土壤水分胁迫关系的研究进展[J]. 西北植物学报, 2001, 21 (1): 1-7.

[11]欧阳红玉. 寒地城市的园林植物配置—对沈阳市植物配置的探讨[J]. 沈阳建筑工程学院学报, 2004, 20 (1): 43-45.

[12]吴建强, 阮晓红, 王雪. 人工湿地中水生植物的作用和选择[J]. 水资源保护, 2005, 21 (1): 1-6.

[13]钟艳霞, 罗玲玲, 虎雪姣, 等. 银川市天然湖泊湿地水生植物的水质净化能力分析[J]. 安徽大学学报 (自然科学版), 2013, 37 (3): 104-108.

[14]韩玉玲, 邵利萍, 章胜军, 等. 浙江省河流生态修复的实践[J]. 中国农村水利水电, 2008 (8): 25-28.

[15]孙顺蒂, 余新晓, 姜德文, 等. 火电工程建设项目水土保持植物措施初探[J]. 水土保持通报,2007, 27 (2): 141-145.

(责任编辑于敏)

Investigation of plant measures configuration for the submerged area of Shifo temple reservoir

HONG Mei, GUO Chengjiu*, YAN Bin, WANG Shuaishuai, GAO Ming

(College of Water Conservancy, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110161, China)

Abstract:For putting forward the Shifo temple reservoir submerged area configuration of plant measures and the concrete plan, in the paper different areas were divided for the reservoir submerged area to study the influence of water on the submerged area, based on the variation of water content ratio and the water level measurement. According to the factors such as vegetation status, the natural and economic condition of Shifo temple reservoir, social condition, the plant configuration and detailed method for the reservoir were put forward to improve the ecological environment, purify water quality, and beautify the environment. The natural environment and different moisture content of the submerged were analyzed for choosing the most suitable plant to avoid unreasonable land use. By the rational allocation of vegetation, the goal of preventing soil erosion, making full use of the land of submerged area, optimizing economic and ecological benefits are achieved, which provided a reference for plant configuration of other reservoir in Liaoning province.

Key words:botanic measure; immersion border; submerged condition; reservoir inundation; ecological restoration; Shifo temple reservoir

中图分类号:X173

文献标志码:A

文章编号:1000-2162(2016)03-0080-08

作者简介:洪梅(1990-),女,辽宁辽阳人,沈阳农业大学硕士研究生;*郭成久(通信作者),沈阳农业大学教授,E-mail:chengjiuguo11@163.com.

基金项目:辽宁省水利厅资助项目(LS201425);辽宁省自然科学基金资助项目(20102197)

收稿日期:2015-09-21

doi:10.3969/j.issn.1000-2162.2016.03.013