“基于设计的研究”在音乐教育研究中的运用

袁艺丹(中国音乐学院,北京 100101)

“基于设计的研究”在音乐教育研究中的运用

袁艺丹

(中国音乐学院,北京 100101)

[摘 要]基于设计的研究近年来活跃于教育研究领域,具有问题、理论、设计、自然情境相互交融的特点。将基于设计的研究引入音乐教育研究具有重要意义,建立学习共同体、理论与技术兼顾、挖掘音乐教育中“学”与“教”的智慧是该研究未来发展的趋势。

[关键词]基于设计的研究;学习共同体;音乐教育

基于设计的研究(Design-Based Research,DBR)作为一种教育研究范式,由学习科学家安·布朗(Ann Browns)和艾伦·柯林斯(Allan Collins)于20世纪90年代初首创,脱胎于建构主义教学实验,成为“学”与“教”研究领域的新兴事物,近年来活跃于国内外教育领域。[1]

一、何谓“基于设计的研究”

《剑桥学习科学手册》对基于设计的研究的定义为“通过对一个简单学习环境进行细致深入的研究,以发展新理论、产品和可以在其他学校或者班级实施的实践纲领。这种深入的研究通常经过多次的迭代,并发生在真实情境中”。[2]关于教育设计的研究,英文翻译有design research,designbased research,design experiment,为了避免与“实验设计”“设计者研究”等术语混淆,2003年由斯宾塞基金会发起的DBRC(Design-Based Research Collective,基于设计的研究小组)选择使用“design-based research”这一称谓。[3]

(一)“基于设计的研究”的主要特征及研究步骤

从基于设计的研究的最终产品特征来看,分为有形的人造物及无形的人造物,有形的人造物一般指电脑程序、软件、教学方法、课程等,无形的人造物一般是对某种理论的发展。二者相辅相成,缺一不可,只是最后所占比重不同。

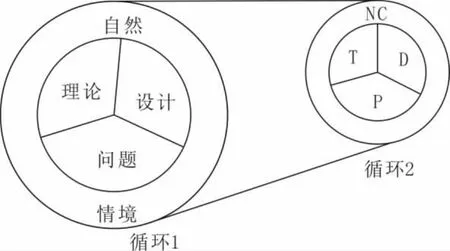

从基于设计的研究的过程来看,整个过程是动态的,问题、理论、设计、自然情境相互交融(如图1)。

图1 基于设计的研究(DBR)的一般特征(Barab,2006)[4]

“自然情境”是指整个研究在自然情境中展开。“问题”的产生过程为先寻找一个有意义的障碍,即教师、学生及相关人员面临的普遍问题,且对教育理论及实践带来深远影响,再通过相关文献进行分析,结合实践中找出的障碍形成研究问题。[5]“理论”是指在整个研究过程中,确保实践的背后有一套相对稳定的理论框架支撑研究者的设计与实施过程。[5]“设计”是指设计教育干预,将其放置到检验干预本身的真实的教育情境中;随着研究的发展,对教育干预进行研发、实施和修订,如实记录整个过程的演进路径,把干预设计从理论落实到实践的过程可视化、具体化和可操作化;应用形成性评价的方式对干预的影响进行评估,并发展出更为成熟且具有推广价值的干预。在整个过程中,研究者身兼设计者与实践者的双重身份,在真实情境中与教育实践者共同合作,确保教育理论与实践同步发展。对整个过程的迭代循环是研究的重要环节,问题—理论—设计在自然情境中进行迭代,发展出更具潜力的设计,生成更具潜力的支撑学与教的设计理论。最后撰写研究报告。[5]这不仅是基于设计的研究的总体特征,也是其实施步骤。

在整个研究过程中,处处体现着“变”与“不变”的辩证智慧。研究必须在自然情境中展开,理论驱动设计,设计过程植根并贯穿于整个研究。自然情境是不断变化的,设计随情境及问题的变化而变化,驱动设计的理论随研究而逐渐深入。在这个动态的研究过程中,变即不变,不变即变,若去较真何为一定不变,则是研究的立足点,在复杂变化的现象中提炼出的“教”与“学”的本质及基于设计的研究的“对话”精神[6]。

从基于设计的研究的研究方法来看,没有纯粹的量化研究。郑兰琴博士曾将2004—2013年发表的关于基于设计的研究,共162例进行系统分析。质的研究占72.84%,量化研究与质的研究相结合占27.16%。[7]

(二)“基于设计的研究”的案例分析

柯林斯认为“描述设计性实验的最佳方法是给出一个可以实施的实验例子”[8]。笔者试图通过分析两则2015年发表的研究案例,《针对科学课堂的基于设计的学习课程研究》[9]和《社会科技之移动电子设备应用于户外学习环境:分三个阶段的基于设计的研究调查》[10],具体说明何谓“基于设计的研究”。

《针对科学课堂的基于设计的学习课程研究》是针对一个科学教室,用基于设计的研究范式,利用移动电话的相关应用程序和传感器,发展特定情境中的基于设计的学习(Design-based learning,DBL)课程。《社会科技之移动电子设备应用于户外学习环境:分三个阶段的基于设计的研究调查》是一项关于利用移动电子设备(iPads),营造树木知识学习的基于设计的研究。

从最终的产品特征来看,《针对科学课堂的基于设计的学习课程研究》重在借助现代科技,在实验研究中深化理解基于设计的学习理论,将理论运用于科学课堂后,形成了可与其他教育研究者分享的理论,其有形的人造物为教学方法,无形的人造物为对基于设计的学习理论的发展。《社会科技之移动电子设备应用于户外学习环境:分三个阶段的基于设计的研究调查》重在研发应用程序,但所得成果的价值要高于一般的设计研究,因其自始至终都有理论基础并提炼出了可与其他教育研究者分享的理论,且不受市场驱动。其研究产品重在有形的人造物,即关于树木知识学习的软件。

从研究的整体过程来看,《针对科学课堂的基于设计的学习课程研究》发生在某小学五年级的科学教育课堂,驱动设计的主要理论为基于设计的学习理论,整个研究过程中经历了2次迭代,每次迭代增加学习难度,共历时6周,实验参与者在每个工作日需参与学习2个小时;《社会科技之移动电子设备应用于户外学习环境:分三个阶段的基于设计的研究调查》发生在户外自然环境中,在整个研究过程中经历3次迭代,每次迭代所处的自然环境会变得更加复杂,根据分析与研究及时调整软件设计。驱动设计的主要理论为分布式智能(distributed intelligence)。

从研究方法来看,《针对科学课堂的基于设计的学习课程研究》为质性研究,《社会科技之移动电子设备应用于户外学习环境:分三个阶段的基于设计的研究调查》为质性研究与量化研究相结合。

从研究的效果来看,两则研究都形成了一定规模的学习共同体。基于设计的研究的创始人之一布朗(Brown)认为设计性实验的最高目标是把课堂这个学习工作场变成一个学习与理解的共同体[11]。换言之,即营造一个“教”与“学”的生态系统。需要研究者、设计者、实践者及管理者多方的合作完成。

二、基于设计的研究应用于音乐教育研究的必要性

音乐对人的教育有时是潜移默化的。“是故治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。”(《乐本篇》)乐声响起,“教育”已经不动声色的开始了,人类本能的音乐性被调动起来;乐声消逝,更有“余音绕梁”“三日不知肉味”之说。如今,“互联网+”的时代,一台不足手掌大小的手机,一个腕表就可以随心所欲听音乐,几乎没有人会拒绝音乐,人们畅享音乐的方式越来越灵活多变,人们接受音乐教育的方式也将灵活多变,而音乐教育研究的范式也需有所创新。

(一)与时俱进,顺应时代

音乐教育研究与科学技术的结合是大势所趋。18世纪,第一次工业革命开创了机器代替手工劳动的时代,“蒸汽时代”到来,大大加强了世界各地的联系。19世纪中期,第二次工业革命将人类带入了“电气时代”,世界逐渐成为一个整体。20世纪中叶,第三次科技革命为诸多领域带来了一场信息控制技术革命,不仅极大地推动了社会的变革,而且也改变着人类的日常生活方式与思维模式,世界变“小”了。伴随着第三次科技革命,20世纪80年代数字技术开始发展。21世纪,“互联网+”等技术再次颠覆了人们的思维模式,拉近了世界的距离。20世纪90年代出现的基于设计的研究,是大的时代背景推动教育研究的产物,即“学科本位”过渡到“问题本位”的教育研究价值取向与跨学科建构教育研究方法体系。

21世纪,“互联网+”等高科技为生活提供了很多便利,也带来了一些困扰。海量的网络资源让人目不暇接,如何在如此大量的信息中提取自己想知道的有效信息有时需要花费很多时间。通过百度搜索“音乐”显示出诸多应用软件,比如QQ音乐、酷我音乐、多米音乐、虾米音乐、百度音乐等,这些应用软件为人们所熟知,更新换代很多次,已经形成了一定范围、一定程度的线上音乐学习资源。如何将教育与这些音乐资源有效连接,利用这些资源创造更多有价值的产品,而非市场驱动,让音乐教育插上科技的翅膀,与时俱进,更好地服务于大众,是音乐教育研究者们值得思考的问题。基于设计的研究在一定程度上为音乐教育研究者们提供了便利,兼顾理论与技术,强调研究过程中的“对话”,为科技与教育之间搭建了一座桥梁。

(二)合理创新,顺势而为

在国外,基于设计的研究多应用于教育心理、教育技术和学习科学领域,并有专门的研究机构,形成不同的研究方向。在国内,基于设计的研究由教育技术学和学习科学领域的专家于21世纪初从国外引进,多被应用于教育技术领域。有学者对基于设计的研究在国内的研究情况进行了汇总分析,整体数量不多,研究力量比较分散,属于发展的初级阶段。通过教育技术研究分类的框架来看,分为理论研究、应用研究、解释性研究、开发研究,其中理论研究类及应用研究类居多,理论研究类文献占近五成,解释性研究类最少。[12]

目前,已有很多音乐学习共同体的建立过程、音乐软件的开发过程、音乐课程的研发过程等,从研究的角度看,不属于基于设计的研究,但其发展的方向与基于设计的研究的方向是有相似之处的。如果将基于设计的研究这种范式用于其中,无论对最终的产品,还是对整体过程都会更有指向性与把握性。换言之,需要基于设计的研究这种范式对研究进行规范及指导。

三、基于设计的研究应用于音乐教育研究的展望

笔者将从建立学习共同体、理论与技术兼顾、挖掘音乐教育中“学”与“教”的智慧三个方面,对基于设计的研究应用于音乐教育研究进行展望,并进一步说明基于设计的研究应用于音乐教育研究的必要性。

(一)建立学习共同体

基于设计的研究的最高目标即形成学习与理解的共同体。关于音乐的学习共同体无论线上,还是线下其实并不缺乏。线下多以课程的形式出现,线上除了网路课程外,多存在于网络社交平台,比如QQ群、微博、微信朋友圈、微信群、微信公众号等。

音乐没有绝对的界限,对于音乐的学习亦没有绝对的界限,这促使了一个个音乐学习共同体的出现。第一,“专业”与“非专业”是一个整体。音乐在任何场合都可能成为人们聊天的话题,几乎没有人能够在音乐与人之间加一堵墙。专业音乐如果缺乏非音乐专业的听众欣赏其中的美妙,也会黯然失色。这个需要不断的自由“对话”。第二,“音乐专业”之间是共通的。巴赫、莫扎特、贝多芬等诸多伟大的音乐家大多是音乐的通才,他们似乎并没有因为学习小提琴专业,而告诫自己一定不能学习钢琴专业。音乐是一个整体,音乐专业自然也是一个整体。第三,课堂内外是一个整体。“学科课程”与“非学科课程”之间是一个整体、一个课程连续体,相对于学科课程的非学科课程有四种分支形态,分别为综合课程、儿童本位课程或活动课程、隐性课程、开放课程。[13]

从众多音乐学习共同体,尤其是非正式的音乐学习共同体的学习效果来看,除了愉悦身心,似乎学习者对音乐的知识及能力没有太大的提高。究其原因,发现大多数的特别是非正式的音乐学习共同体有一些共同的缺点。首先,过程中缺乏“对话”。学习者一般被动的接受教育,学习效果不能及时得到评价。其次,重视知识技能的讲授,不太注重将学与教的理论运用于教学。孔子认为教育应当因材施教,每个人的水平、接受能力等都不太相同,针对不同类型的学生应有不同的教育方法,教育心理学及教育学等都对此有着比较深入的研究,但缺乏将其实践于教学。再次,缺乏对整个教育过程的反思及完善。

如何更好地建立音乐学习共同体,首先需要找到恰当的方法及步骤。基于设计的研究是比较好的办法之一。教育的成功不全在于精英的水平,更在于国民综合水平。当国民综合音乐欣赏水平提高的时候,音乐精英的水平也会更上一个台阶。笔者认为这需要建立一个个切实有效的学习与理解的共同体。

(二)理论与技术兼顾

基于设计的研究的最终产品讲求理论与技术兼顾。尽管不应将基于设计的研究狭义的归为教育技术研究的专门范式,但是在国内,这种研究范式多应用于教育技术领域。通过中国知网指数搜索“音乐教育技术”,发现国内对于音乐教育技术的相关研究始于20世纪90年代,2007年音乐教育技术文献年度发文量过百,直至2015年,年度发文量达180篇。在整个发展历程中,根据被引频次由高往低的顺序查阅排名前三十的文章发现,“音乐教育技术”相关的文章大多是理论研究,有少量的应用研究,但是缺乏相应的研究方法。从数量上讲,总文献发表量偏少;从起始时间来看,起步比较晚;从研究方法来看,比较单一,有待创新。所以,整体看来,音乐教育技术相关研究处于发展的初级阶段,需要引进一些有价值的研究范式对其进行规范。

基于设计的研究是问题、理论、设计、自然情境相互交融的动态过程,其产品兼顾理论与技术,技术并非指单一的软件开发,也包括课程开发,某种教学方法的开发,理论主要是指学与教的理论。由此看来,这种研究范式也适用于更广泛的教育研究。通过中国知网指数搜索“音乐教育研究”,发现“音乐教育研究”类的文章始于20世纪50年代,年发表量逐年增长,于1996年年发表量过百,直至2015年达1623篇文章。在整个发展历程中,根据被引频次由高往低的顺序查阅排名前三十的文章发现,绝大多数的文章属于思辨性的理论研究。所以,从音乐教育研究领域来看,也需要从教育研究领域引进好的研究范式。

由此可见,基于设计的研究在音乐教育中的发展空间是比较大的。

(三)挖掘音乐教育中“学”与“教”的智慧

音乐教育的落脚点还是在“教育”,挖掘音乐教育中“学”与“教”的智慧,即将有价值的教育原理、教育心理学原理、音乐学习的原理等运用于音乐教育研究,作为实践背后的有力支撑。这也是基于设计的研究过程中的重要步骤。大多数音乐教育及音乐教育研究非常重视音乐技能和知识,重在“音乐”,忽视了“教育”,即忽视了将音乐与教育真正变为一个连贯的过程。

比如,“十年育树,百年育人”的道理,尽管经常放在嘴边,但是在课堂中是否有所体现,这与正常的教学内容相冲突吗?有研究者在国内搜集了上万份音乐课教案,发现基本上所有教案除了对知识及技能的讲授外,没有关于育人价值的体现,于是展开了关于音乐课程育人价值优化的实验,发现“(1)教师对音乐和音乐课程育人价值的认识变得更加深入和完整;(2)教师在备课和教学的方式上发生了根本性的转变,从内容为本转化为育人为本;(3)学生对音乐和音乐课的认识变得更加深刻和全面,对音乐课的学习兴趣和喜爱程度明显提高;(4)学生的综合素质和学习能力得到了一定提高,在课堂上更主动的学习和汲取知识;(5)音乐课堂教学的整体成效和总体质量得到了显著的提高。”[17]冰冻三尺非一日之寒,教育体现在生活的点点滴滴。音乐教育的过程不应该仅仅是技能与知识的培养。

由此可见,挖掘音乐教育及音乐教育研究中“学”与“教”的智慧使得音乐教育与音乐教育研究事半功倍。这需要一种研究范式对其进行规范及指导,基于设计的研究这种研究范式正是对“学”与“教”的理论的不断探索。

四、结语

本文在探讨基于设计的研究的理论框架、主要特征及研究步骤的基础上,对2015年发表的两则案例进行了对比分析。对基于设计的研究应用于音乐教育研究的必要性进行了分析,通过对此研究范式应用于音乐教育研究进行展望的同时,再次说明了这一研究范式应用于音乐教育研究的必要性。

[参考文献]

[1] 王文静.创新的教育研究范式:基于设计的研究[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

[2] Sasha Barab.Design-Based Research:A Methodological Toolkit for the Learning Scientist.In R.Keith Sawyer(Ed.),The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.Cambridge University Press.2006.153-171,“基于设计的研究”在美国的兴起与新发展[J].王文静,译.比较教育研究,2009,(8).

[3] 董艳.教育研究的方法与工具[M].北京:清华大学出版社,2014.

[4] Barab,S.Design-Based Research:A Methodological Toolkit for the Learning Scientist[A].Sawyer,R.K.(Ed.)The Cambridge Handbook of the Learning Science.New York:Cambridge University Press,2006.153-169.

[5] 王文静,谢秋葵.基于设计的研究:教育理论与实践创新的持续动力[J].教育理论与实践,2008,(11):7-11.

[6] Sloane,F.C.,&Gorard,S.(2003)Exploring modeling aspects of design experiments.Educational Researcher.Vol.32,No.1.p.29-31.

[7] Lanqin Zheng,A systematic literature review of design-based research from 2004 to 2013.New York:Springer.2015,(6).

[8] Collins,A(1992)Toward a design science of education.In E.Scanlon &T.O’Shea(Eds.),New directions in educational technology.New York:Springer-Verlag.P.15-22.创新的教育研究范式:基于设计的研究[M].王文静,译.上海:华东师范大学出版社,2011:32-33.

[9] Paul Kim.Esther Suh.Donggil Song,Development of a design-based learning curriculum through design-based research for a technologyenabled science classroom.New York:Springer.2015,(3).

[10] Susan M.Land.Heather Toomey Zimmerman,Socio-technical dimensions of an outdoor mobile learning environment:a three-phase design-based research investigation.New York:Springer.2015,(2).

[11] Brown,A.L.(1992)Design Experiments:Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings.Journal of the Learning Sciences.Vol.2,No.2.P.141-178,创新的教育研究范式:基于设计的研究[M].王文静,译.上海:华东师范大学出版社,2011:32-33.

[12] 李琳,孙卫华.基于设计的研究国内研究发展综述[J].远程教育杂志,2012,(2):63-69.

[13] 刘沛.音乐教育的实践与理论研究[M].上海:上海音乐出版社,2004:5-7.

[14] 鲍勰.音乐课程与教学的育人价值优化研究[D].北京:中国音乐学院硕士学位论文,2015.

“Design-based Research”in Music Educational Research

YUAN Yi-dan

(China Conservatory,Beijing,100101,PRC)

[Abstract]Design-based research methodology is gaining popularity in educational research with its holistic feature of research questions,theories,design,and natural environment.It is of great significance to apply design-based research in music education,which should be geared to the developmental trend of constructing learning community,balancing theories and skills,and exploring the wisdom of“learning”and“teaching”.

[Key words]design-based research;learning community;music education

(责任编辑 张永祥/校对 一心)

高等教育研究

[作者简介]袁艺丹(1990—),女,中国音乐学院研究生,主要从事音乐教育研究

[收稿日期]2015-12-18

[中图分类号]G 40-03

[文献标识码]A

[文章编号]1674-5779(2016)01-0086-05