《可洪音义》所见五代《玉篇》传本考

冯先思

(作者单位:中山大学中文系)

《可洪音义》所见五代《玉篇》传本考

冯先思

《新集藏经音义随函录》三十册,五代僧人可洪撰。据《新集藏经音义随函录》(以下简称《可洪音义》)每册首题所载,其人籍贯汉中,此书撰于河中府(今山西蒲州)方山延祚寺。《可洪音义》书末载《庆册疏文》云:“右从长兴二年十月七日起,首看经兼录草本,至清泰二年十二月三日罢卷。又从清泰三年六月二十三日下手誊写入册,至天福五年六月二十日绝笔。”*长兴、清泰为后唐年号,天福为后晋年号。长兴二年即公元931年,清泰二年十二月三日已入公元936年,天福五年即公元940年。从后唐长兴二年到后晋天福五年,可洪从着手纂录,到最后写定,花费十年之久。

《可洪音义》见于宋《崇文总目》著录,云三十卷。《通志·艺文略》《宋史·艺文志》同,然此二书所载,多据旧目,元时未必实有其书。今传全本皆祖《高丽藏》刻本,题三十册,不称卷。《可洪音义》书后载蒲州僧人希悟撰《赞经音序》云“二十五卷圆就,字字双出说文;一十五册梵装,句句并明来处”*可洪:《新集藏经音义随函录》后序,《中华大藏经》第60册,北京,中华书局,1993年,第608页。,可见其书本二十五卷,装订为十五册。书后《施册入藏疏文》题三十册*《中华大藏经》第60册,第609页。,盖今传《高丽藏》三十册所本。竺沙雅章以为《高丽藏》本《可洪音义》中“敬、弘、殷、镜、竟”等宋初讳字阙笔,当据宋本翻刻*竺沙雅章:《契丹大藏经小考》,《内田吟风博士颂寿纪念东洋史论集》,京都,同朋舍,第311-329页。转引自高田时雄《敦煌·民族·语言》,北京,中华书局,2005年,第402页。。敦煌石室遗书中有其书残片,如北8722、P.2948、P.3971、S.5508、S.3553、S.6189、Дx11196等皆是*引自高田时雄《敦煌·民族·语言》,第401、406页。又见韩小荆《可洪音义研究》,成都,巴蜀书社,2009年,第5页。。其中敦煌本误处多与高丽本同。更为有力的证据是,P.2948残卷误将版心文字钞入正文*如P2948卷背第八行“罽宾”条云“上居例反,亦名迦湿弥罗国。藏经音义随函录第玖册第叁拾伍张”,见许端容《可洪新集藏经音义随函录敦煌写本考》,《第二届敦煌学国际研讨会论文集》(汉学研究中心辑刊,论著类第二种),台北,汉学研究中心,1991年。转引自高田时雄《敦煌·民族·语言》,第402页,可见敦煌、高丽两本所据皆为宋初刻本。可见高丽藏所据之宋刻底本,“可能在十世纪中叶之时”*高田时雄:《敦煌·民族·语言》,第403页。已付刊刻。

《可洪音义》一书征引繁富。当时所参考的藏经,除了底本方山延祚藏外,还有百梯藏、长水藏、麻谷藏、千佛藏、浑家藏、广济藏、开元楼藏等。同时还征引前代字典辞书及佛经音义。如《说文》《字林》《玉篇》《西川玉篇》《鄜州篇》《江西篇》《字统》《苍颉篇》《文字音义》《颜氏字样》《五经字样》《九经字样》等字书,《新韵》《旧韵》《切韵》《唐韵》《孙愐韵》等韵书,《尔雅》《方言》《释名》《广雅》《埤苍》《声类》《纂文》等训诂书,玄应《一切经音义》、郭迻《新定一切经类音》《西川经音》《江西经音》《峨嵋经音》《浙西韵》《南岳音》《苌筠和尚韵》《华严经音义》《楼藏经音随函录》《广济藏随函》,以及其他藏经随函(如《别随函》)等佛经音义书*参见韩小荆《可洪音义研究》第三章,第41页。。

《可洪音义》引书中与《玉篇》有关者四种,即《玉篇》《西川玉篇》《鄜州篇》《江西篇》。

一、 《可洪音义》引《玉篇》当为别本

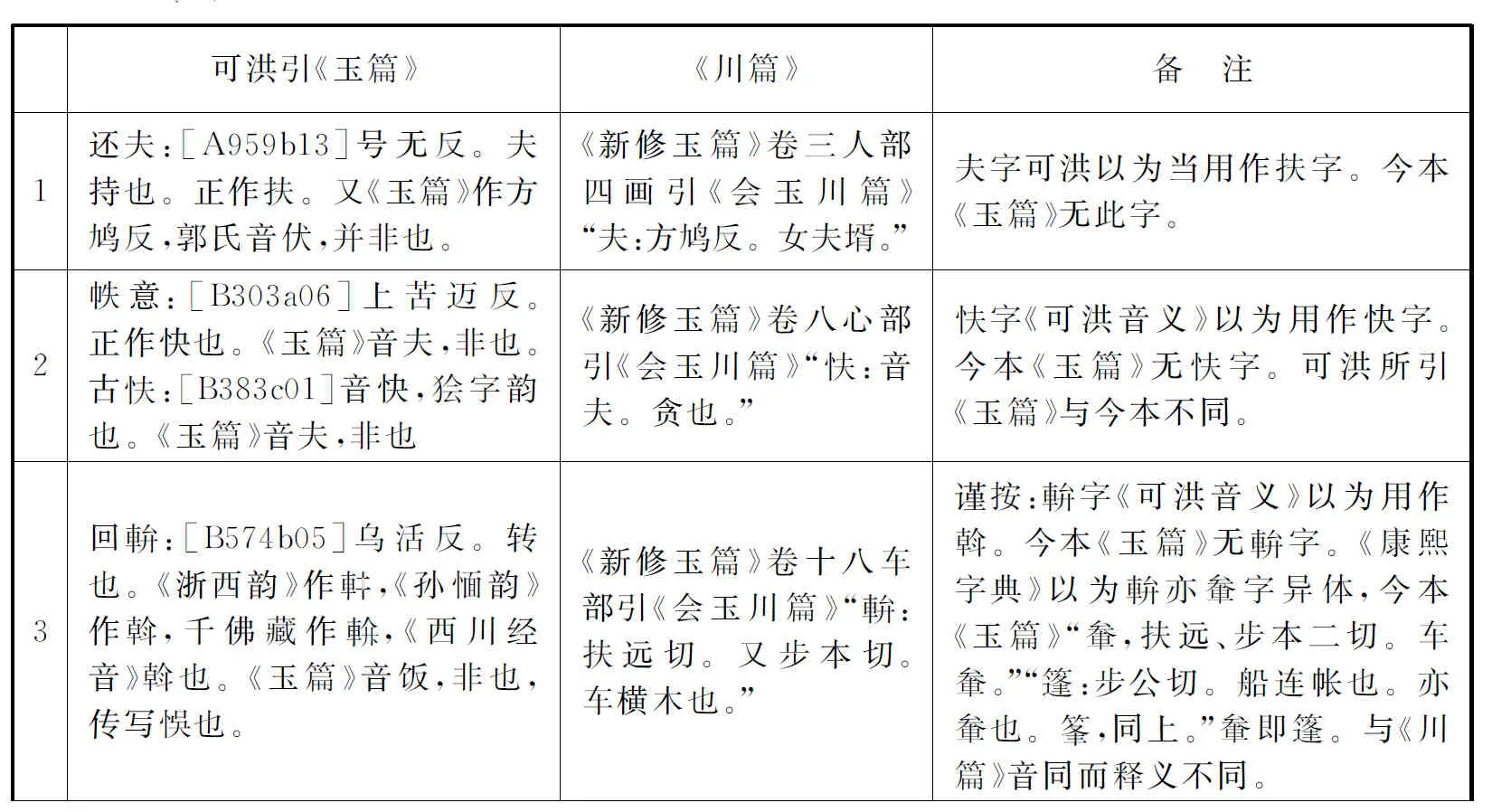

《可洪音义》所引《玉篇》有117单字*韩小荆:《试论〈可洪音义〉所引〈玉篇〉的文献学语言学价值》,《中国典籍与文化》2015年第3期,第55-65页。,《龙龛手镜》所引有289单字,二者多所重合,且所引音释多同。兹列表举例如下:

从表来看,可洪所引《玉篇》与今本不同的文字与《龙龛手镜》所引《玉篇》正相符合,可见无论是可洪,还是行均,所引《玉篇》当有所本,绝非臆造*陈飞龙认为凡是《龙龛手镜》引《玉篇》与今本不同之处,都是行均臆造。详《〈龙龛手镜〉研究》,台北:文史哲出版社,1974年。。我们现在所见的《玉篇》只是宋人重修之本,而宋以前的多种传本(包括印本)都逐渐淘汰。幸而还可以从行均、可洪的引文中得见其片鳞只羽,可借以管窥唐五代传本《玉篇》面貌。可洪与行均同为五代时期北方僧人,二书所引字头音注大致相同,可见二人所引《玉篇》即便不是同一传本,也应该是面貌极为近似之本。这种《玉篇》传本当为五代时在北方流传的一种增字改编本。

二、 《可洪音义》引《川篇》《鄜州篇》《江西篇》为各地改编本

“西川玉篇”,韩小荆标点分为《西川》和《玉篇》,《鄜州篇》韩小荆也认为即前代经师音释的一种*韩小荆:《可洪音义研究》第39页,《鄜州篇》的归类见《可洪音义研究》第76页。。按《可洪音义》册二十五“沾渍”条云:

疾赐反,浸润也。又沤也。孙愐韵及浙西韵并作前智反,《西川玉篇》作疾赐,应和尚经音作在赐反,郭迻音作才赐反,《鄜州篇》作似利反,并是也。唯苌筠韵又作紫赐反,此切非也,亦是随时俗呼耳。又似赐反者,吴音也。吴人呼寺为字,又以上声字切去声,渍乍若双声,如字、利之类焉。*《中华大藏经》第60册,第404页。

韩小荆以为“西川”为“西川音”之省。实则不然,“西川音”即《西川经音》,为西川厚大师所作,《可洪音义》引厚大师音只作“西川音”或“西川经音”。如果引文中两种字书或韵书并称的时候,也不会省略其名称中的音、韵、篇等字,而且还往往加“及”这样的表示并列的连词,所以这里不当断开,应当连读为《西川玉篇》。日本僧人宗睿《新书写请来法门等目录》有“西川印子《唐韵》一部五卷,同印子《玉篇》一部三十卷”*宗叡:《新书写请来法门等目录》,《大正藏》第五十五册,第1111页。,宗叡归国在咸通六年(865)。可洪所引当即此书。《西川玉篇》这种命名方式为地域名称冠在《玉篇》之上,当是西川(今成都及周边地区)地方所流传的《玉篇》版本,且有印本流通。

成都还有印书铺见于记载,如西川过家印佛经、成都县龙池坊卞家印咒本等。后蜀所统治时期的成都,雕版印刷事业则极为发达。前蜀任知玄雕印杜光庭《道德经广圣义》,昙域和尚雕印《禅月集》,后蜀宰相毋昭裔雕印《文选》《初学记》《白氏六帖》等书,后来毋氏更是出私财百万,雕印《九经》。由此皆可窥见成都雕版印刷事业的发达,无怪乎在北宋初年,五千多卷的《开宝藏》的雕印工作由皇帝指定在成都完成。所以这一地区的流行印本《西川玉篇》亦是理所当然。

金人编撰的大型字书《新修累音引证群籍玉篇》(简称《新修玉篇》)以《玉篇》为基本框架,广采八家篇韵编辑而成。这八家篇韵是:《省篇韵》《塌本篇韵》《馀文》《龙龛》《龛玉字海》《会玉川篇》《奚韵》和《类篇》*梁春胜:《从〈类玉篇海〉到〈四声篇海〉——我国字典编纂史上的一个转折点》,《中国典籍与文化》2004年第2期,第21-26页。。《会玉川篇》当是将《川篇》和《玉篇》汇编在一起的一种字书。

综上所述,《可洪音义》引《玉篇》有四种,一为《玉篇》,一为《西川玉篇》,一为《鄜州篇》,一为《江西篇》。其中《西川玉篇》和《江西篇》仅引用一次,很可能是转引自其他佛经音义(如西川经音、江西经音)。《鄜州篇》引用有10次,鄜州与可洪编撰音义的蒲州距离较近,可洪可能直接参考过该书。

三、 《川篇》与可洪所引《玉篇》的关系

现存《川篇》佚文三千多条。其中《可洪音义》引一条,《龙龛手镜》引两条,《新修玉篇》《四声篇海》各有三千多条*数据准崔智慧《四声篇海所引川篇音系研究》(温州大学2012年硕士论文,指导教师丁治民),此文虽然没有直接指出具体数据,但是依据其声类、韵类系联表,统计有三千多字。。《新修玉篇》《四声篇海》两书体例相似、内容略同,引文差异也不多*梁春胜:《从〈类玉篇海〉到〈四声篇海〉——我国字典编纂史上的一个转折点》,第21-26页。。据《新修玉篇》书前揭载《重修类玉篇海序》可知《川篇》的性质,“《龙龛手镜》《会玉篇》唯明梵语,而馀无所载。”*(金)邢准:《新修累音引证群籍玉篇》书前序言,《续修四库全书》229册,上海:上海古籍出版社,1996年。《会玉篇》即《会玉川篇》。梁春胜认为“该书性质应该与《龙龛手镜》一样,主要记录佛经俗字。”*梁春胜:《〈新修玉篇〉〈四声篇海〉引书考》,《中国典籍与文化》2008年第4期,第55-60页。《龙龛手镜》按照部首四声编排,而《川篇》可能沿袭《玉篇》的以形类聚的部首编排方式。

《新修玉篇》所引《玉篇》有比较特殊的地方,其书所引《川篇》单字皆不见于金代传本《玉篇》《龙龛》《集韵》。因为《新修玉篇》的体例是,以《玉篇》为纲,凡不见于《玉篇》之字,则引他书,其顺序为“先《玉篇》,次《馀文》,次《龙龛》,次《川篇》,次《奚韵》,最后是《类篇》。”*④ 梁春胜《〈新修玉篇〉〈四声篇海〉引书考》,第55-60页。梁春胜认为《新修玉篇》所收《玉篇》《龙龛》与今传本音释相差不大④;《馀文》所收则为见于《集韵》而不见于《玉篇》的那部分字*据《重修类玉篇海序》可知,“迨宋贤特编《集韵》,而比于《玉篇》,字增之愈多。有阴祐者,取其韵有篇无者,编之以为《馀文》。”。经过这样的筛选,《新修玉篇》所引《川篇》的单字不见于《玉篇》《龙龛》《集韵》也就不足为奇了。这部分新增字为《川篇》独有。我们知道了《新修玉篇》引书体例,就不难理解为何《川篇》多为非常用字、疑难字、俗字了。

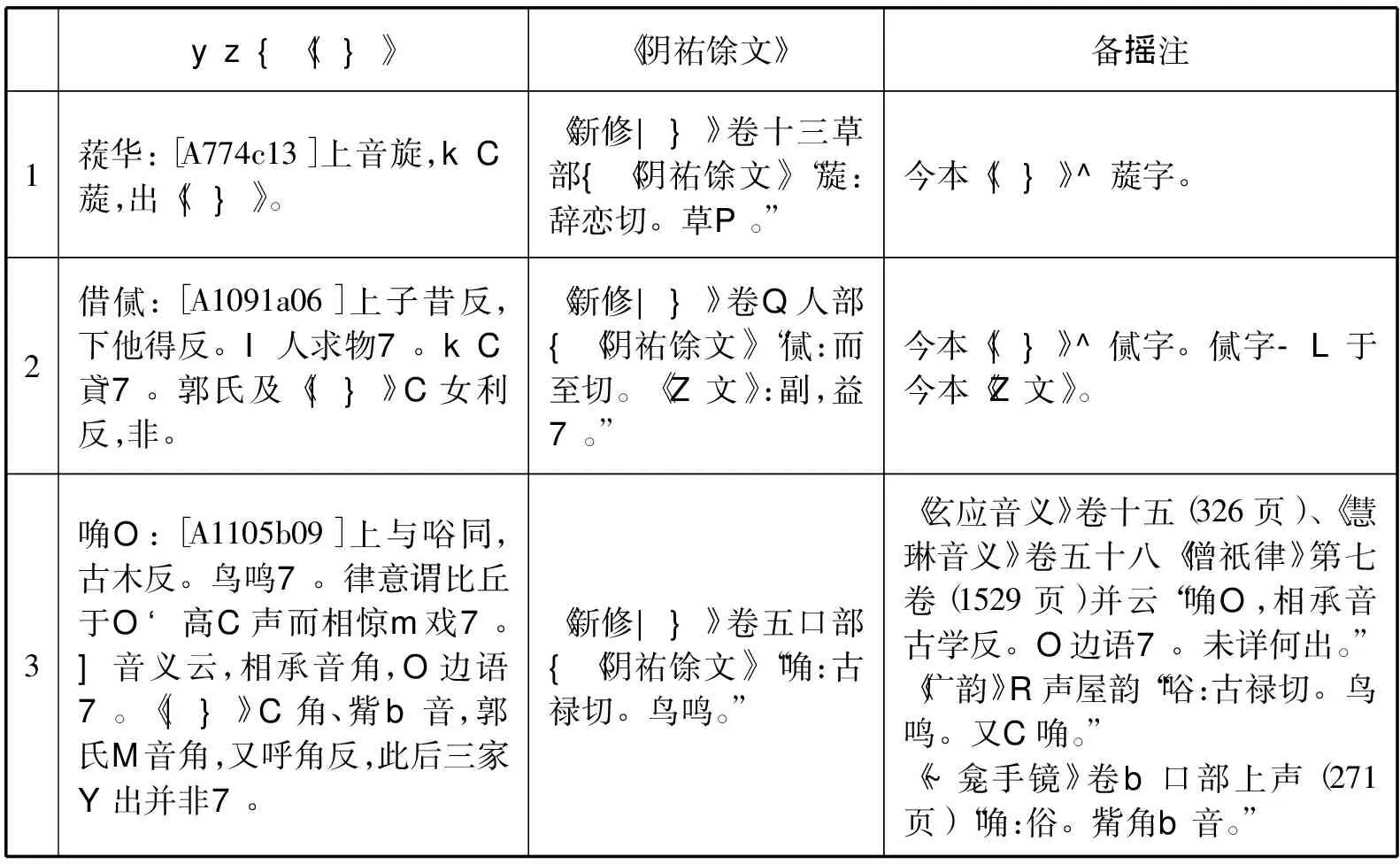

可洪所引《玉篇》多为注音,训释无多。其中不见于今本《玉篇》的音释,和《龙龛手镜》相同那部分之外,还见于《川篇》《阴祐馀文》。金人所纂《新修累音引证群籍玉篇》所引诸字书有《阴祐馀文》,其收字范围限于《集韵》而不见于《玉篇》的那部分字。由此,我们可以管窥可洪所见《玉篇》较今本增字甚多。

A. 与《川篇》同

可洪引《玉篇》《川篇》备 注1还夫:[A959b13]号无反。夫持也。正作扶。又《玉篇》作方鸠反,郭氏音伏,并非也。《新修玉篇》卷三人部四画引《会玉川篇》“夫:方鸠反。女夫壻。”夫字可洪以为当用作扶字。今本《玉篇》无此字。2帙意:[B303a06]上苦迈反。正作快也。《玉篇》音夫,非也。古:[B383c01]音快,狯字韵也。《玉篇》音夫,非也《新修玉篇》卷八心部引《会玉川篇》“:音夫。贪也。”字《可洪音义》以为用作快字。今本《玉篇》无字。可洪所引《玉篇》与今本不同。3回:[B574b05]乌活反。转也。《浙西韵》作,《孙愐韵》作斡,千佛藏作,《西川经音》斡也。《玉篇》音饭,非也,传写悞也。《新修玉篇》卷十八车部引《会玉川篇》“:扶远切。又步本切。车横木也。”谨按:字《可洪音义》以为用作斡。今本《玉篇》无字。《康熙字典》以为亦軬字异体,今本《玉篇》“軬,扶远、步本二切。车軬。”“篷:步公切。船连帐也。亦軬也。,同上。”軬即篷。与《川篇》音同而释义不同。

B. 与《阴祐馀文》同

可洪引《玉篇》《阴祐馀文》备 注1华:[A774c13]上音旋,正作蔙,出《玉篇》。《新修玉篇》卷十三草部引《阴祐馀文》“蔙:辞恋切。草名。”今本《玉篇》无蔙字。2借:[A1091a06]上子昔反,下他得反。从人求物也。正作貣也。郭氏及《玉篇》作女利反,非。《新修玉篇》卷六人部引《阴祐馀文》“:而至切。《说文》:副,益也。”今本《玉篇》无字。字不见于今本《说文》。3唃耳:[A1105b09]上与唂同,古木反。鸟鸣也。律意谓比丘于耳中高作声而相惊为戏也。经音义云,相承音角,耳边语也。《玉篇》作角、觜二音,郭氏亦音角,又呼角反,此后三家所出并非也。《新修玉篇》卷五口部引《阴祐馀文》“唃:古禄切。鸟鸣。”《玄应音义》卷十五(326页)、《慧琳音义》卷五十八《僧祇律》第七卷(1529页)并云“唃耳,相承音古学反。耳边语也。未详何出。”《广韵》入声屋韵“唂:古禄切。鸟鸣。又作唃。”《龙龛手镜》卷二口部上声(271页)“唃:俗。觜角二音。”

顾野王原本《玉篇》仅存才八分之一许,其全貌不可得见,《篆隶万象名义》一书约略可见顾野王原本大致面貌,收字一万六千字有余。唐孙强改编本《玉篇》今虽不可得见,但是宋人陈彭年等增修本即以孙强本爲基础增修,则孙强本收字范围当不超越今本《玉篇》,今本《玉篇》收字两万两千有余。可洪所见《玉篇》的收字范围不仅比《篆隶万象名义》为多,而且还可能有今本《玉篇》未收之字。可洪、行均在五代之时所见《玉篇》版本当为另外一种已经失传的《玉篇》改定本。这一改定本收字范围较今本为广,所增字与《川篇》有不少相同之处,只是这一版本已遭淘汰,不传于世。

日本学者冈井慎吾认为《玉篇》在宋本以前存在过不同于《原本玉篇》的多种传本。即以吐鲁番出土的两个《玉篇》残片为例,这些残片是我们见到《玉篇》最早的实物,其中一个残片的分卷与今本有很大差异*转引自[日]高田时雄:《敦煌本〈玉篇〉·补遗》一文,此文收入《敦煌·民族·语言》,第324页。。而可洪所引《玉篇》则是当时众多《玉篇》改编本的一种。

可洪所参考的佛经音义有西川厚大师经音,江西谦大德经音。其中西川经音的形式是随函式的,江西经音为字书式的。可洪在《大藏经音随函录后序》中如是描述这两部经音:“或单收一字,不显经名,首尾交加,前后失次,江西谦大德经音是也。”“或署其卷目,亦不双彰,唯标误错之形,馀则都无一二,西川厚大师经音是也。”*可洪:《新集藏经音义随函录》后序,《中华大藏经》第60册,第607页。现存佛经音义都是摘句式,与《经典释文》的体例近似,这种形式便于阅读佛经随卷参阅。也有字书式样的,如《龙龛手镜》,《龙龛》多录异体和非常用字,算是一种俗体字典。两种式样都有利弊,可洪研判撰集体例时认为“若乃总集众字,则偏傍之作攒抏。若乃逐部区分,则随函之为历落。是以依随行伍,次第标明,重收则表厥经殊,双载则定其处所”*《中华大藏经》第60册第607页。。可洪认为字书样式不如随函方便,且不避条目重复,故全书达一百多万字,其体例仍然是摘句式样。

但是摘句式的佛经音义都或多或少地存在一定程度的内容重复。如果按照字书形式编排,无疑其内容就变得更为精炼。于是出现多种字书式的佛经音义(如《龙龛手镜》),也就理所当然了。以《玉篇》为母本,在其基础上增加音切、单字及某些字的用法,也可以起到佛经音义的作用。《西川玉篇》《江西篇》很可能是基于《玉篇》的改编本,和上述西川、江西佛经音义大概也有几分联系。《鄜州篇》大概也有类似的撰述背景,鄜州处于唐帝国的政治中心的边缘,靠近关中、河东地区。这两个地区的佛教文化极为发达,《可洪音义》所记录的十几种大藏经,在鄜州附近的不在少数。江西和西川所出现的增订本《玉篇》,在鄜州也完全有可能出现。

(作者单位:中山大学中文系)