御风

∥林为攀

御风

∥林为攀

山林的鹧鸪声惹得列子心烦。

林中有一条水蛇形状的小径,两旁的松树把银针似的叶子插在稀松的泥土里,有的经风雨侵蚀,减去了诸多锋芒。每当五月临近,山风兀自吹落银针,斜着身子掉落的松叶插在刚淋过雨的松垮泥地里。促狭的山林也在雨后顿时开阔起来。不知名的山花便趁势开满山坡,那条流经列子家门口的小河也鲜艳不少。

不过,这些都被列子一手破坏了。刚开始,他总觉得此情此景美不胜收,只是缺少生气。傍晚降临,高空那朵伴随太阳两侧的云变幻成襁褓的样子,呵护着日益薄弱的太阳,以为能在夜晚到来之前,避免让其受到星辰的欺侮。列子赤脚站在门前的那条小河边,觉得四周太静了,缓慢流淌的河流在莲花到来以后,好像流得更慢了,许多时候,列子甚至以为这条湍急的小河变成了一汪死水。

莲花也只是艳了不到个把月就萎了,漂在河面显得格外惨淡。还有许多未曾绽放便枯萎的花朵低着头被水花左右摇晃,在夕阳下更显落寞。列子极后悔把瑶池的莲花移植此处。王母警告过他:“天上的圣物,到了凡间就会失去色彩。”只不过列子当时没有上心。当他站在云端,看着一片绚烂的瑶池,再低头看着自己家门前萧瑟的景象,想的只是要让小河也变成瑶池,哪里想得到天上的圣物到了地上会水土不服。

列子赤着脚,手里提着用蜘蛛丝做的网,想把在水面腐烂的莲花打捞上岸。就在此时,山林的鹧鸪又响了,先是断断续续的啼鸣,接着便是急促的咒骂似的啼哭。

“咕咕咕咕——咕咕咕咕。”

他不知道那些鹧鸪在叫唤什么劲。他本以为这些鹧鸪能弥补夕阳落山后的寂寥之感,没想到却让山林更加萧索。他举目望去,山林在暮霭的笼罩下,显露出朦胧的山脊,风经过处,松涛也掩盖不了鹧鸪刺耳的叫声。他光着脚,手里握着的网耷拉在水面,两耳警觉地抖动着,可鹧鸪却不叫了,好像故意逗他似的。于是他把脚趾甲已经长长的双脚探进水中,水很凉,快到夏天了,河里的水还是让他倒吸了一口气。莲花腐烂的味道不太好闻,呛得他皱紧了鼻翼。网太细了,捕不了吸足水的莲花,只能打捞一些凋谢的花瓣。

岸上几只雉也来捣乱,叼起他放在岸边的草鞋飞快地跑到屋后。这些雉不知道是不是听到了鹧鸪叫声,重新燃起了对主人的憎恨。列子厚此薄彼,把一群雉中的大多数变成了鹧鸪后,只留下了这几只老弱病残。当初那些还未飞上枝头变成鹧鸪的雉没有什么胆量,连叫都只敢低声,更不用讲敢当着主人的面叼他的草鞋。其实雉变鹧鸪极简单,只需延长两翼,至于用何物延长,只有列子一人知道。当他把大多数雉的翅膀加长后,空中便无端多了一群飞鸟,这些飞鸟现如今只栖息在松树枝头,以松果为食。

现在这几只雉把他的草鞋叼得远远的,列子对着岸边不停叹气。水温越来越低,冰得他的脚都快失去知觉。那朵襁褓似的云也四散逃开,他抓紧时间打捞。天黑以后,就什么都做不成了。他放下网,用双手抓起莲花,莲根绵延地下几里,凭他的力气拔不出来。他现在觉得几年前那两个小儿的看法都错了。

太阳既不能用离人远近来判断其大小,更不能用温度来判断。只有当你的时间充裕时,太阳才算大,时日不多时,太阳才算小。现在列子觉得太阳非常小,小到他没有足够的时间做完手头的事。博学的孔丘为了这个问题,皓首穷经数十载,立数万言,辨无数是非,依旧没得到正确的答案。可惜孔丘已经不在了,不然他真想飞奔过去告诉他。

此后数日,他都想把这座山林搬到太阳照不见的地方,不过随着夜晚越来越长,他打消了此念。他觉得自己的生命在夜晚得到了充盈,他甚至希望自己能一直生活在黑夜之中。只不过当雉鸣叫时,他就知道,天亮了。随着秋日的到来,雉也学会了叫,不过一点都不像鹧鸪的叫声。它们叫得老费劲了,伸长着脖子,盯着太阳出来的地方,只要看到地平线上,或者山脊中有一丝光线渗入,便引颈“喔喔喔”叫个不停。鸡鸣叨扰了列子的美梦,他把门窗关严实好阻挡晨曦的入侵,却关不了鸡啼。他只好从草席上爬起来,门边放着网,房梁上的蜘蛛更加猖獗了,居然在他的木盆上织了一张大网,不知道是不是想把身长八尺的列子当作猎物捕食。

有起床气的列子想出气。但除了那个蜘蛛网一样大的盆,屋里已经没什么好让他发泄了。随着十月的到来,他的脾气越来越不好,把能摔能踹的东西都摔了踹了。那只有八只脚的蜘蛛也早已摸清了他的脾气,待他爬起来后,迅速地屁股往上拱,不一会儿就躲到房梁后头了。列子气冲冲地走到木盆边,昨晚的洗脚水还没泼,像轮明月荡漾在盆中。他看着盆中的脸,头发凌乱,脸色蜡黄,那张坚挺的鼻子上冒出了青春痘。他想洗把脸,却被蜘蛛网糊住了脸,蜘蛛网黏糊糊、软绵绵,虽然细如发丝,却有千斤之力,纵然他如何挣扎,还是无法挣脱牢笼似的网。

他知道这只蜘蛛为什么跟他过不去。当初他许诺这只手掌大的蜘蛛,“只要给我点丝,我就让你在外面墙壁上结网。”蜘蛛看他和和气气不像坏人,便从房梁上吊下来,然后又沿着丝爬上房梁,又吊下来,如此几次,列子面前的蛛丝便像梅雨季节时屋檐下的雨帘。他大喜,用篙把蛛丝粘成一团,然后走到那些在屋外觅食的雉面前,用莲叶把那些雉的翅膀伸长了几寸,这些沾了莲叶的雉便席卷一抔黄土,腾空而上。列子看着那些飞走的雉,高兴地叫道:“暖戏烟芜锦翼齐,品流应得近山鸡。”从此便唤它们鹧鸪。

蜘蛛看到雉飞天,心里一惊,莫不是要吃它。不过它很快放下心来,这些雉飞往的地方与它挨不上。于是它等着这位和善的列子实现诺言。可等了几月,他好像把这件事忘了似的,没有任何表示。好几个夜晚,它从房梁上滑下来,盯着打呼的列子,想问问它什么时候可以去外面。不过他的呼噜声着实太响了,好几次它都被吓够呛。

那段时间,正是屋外飞虫最多的时候。它无数次在自己的网里展望未来:每天清晨,网抖动个不停,那是飞虫落网后的垂死挣扎。而它再也不用像住在屋里时那样,饱一顿饥一顿。只要它想,它可以吃个肚儿圆,甚至还可以储存一些过冬的粮食。而且它也不需要每天准时起床,因为那些落网的虫子会用自己的哀嚎提醒它。

暗示了几次,列子还是无动于衷。它也知道列子最近心情不好,它不知道一向清心寡欲的他为什么这么多烦恼。多年前最吸引它的就是他的洒脱劲儿,那时的列子虽然也披头散发,爱穿增高鞋,可站在河边的背影曾一度让它觉得做一只蜘蛛没意思。它想做一个人,和列子并肩而立,望着河水春去秋来。

看到列子日益颓废,它庆幸自己好在还是蜘蛛。不过它又何尝没有烦恼,现在最佳的捕食季节已经过去,要等到明年春夏之交,满天的飞虫才会从遥远的地方赶来。可是,只要自己还在室内,那些飞虫与自己又有何相干?列子已经食言了几年,倘若现在能实现诺言,何尝不是善莫大焉。

它不想害他,只想给他善意的提醒。但长此以往,它不能保证自己不会做出格的事。现在只是在他的木盆上结网,以后它可无法保证不会在他洗脸的盆里下毒。要知道它不仅可以吐无害的丝,更能吐有剧毒的丝。

不过列子可没想到这些,他看着盆中自己的脸,气不打一处来。他不是个爱美的人,但也无法容忍脸上长痘。他没想到自己这把年纪了,还会长青春痘。当年跟师父老商先生学习御风之术时,他就是一个长满青春痘的小屁孩。他跟在师父屁股后头,在面前那座山林住了好几年。神秘莫测的师父每次都让他在松树下静坐,对他的问题一概不理。刚开始,松树上松鼠吃松果的窸窸窣窣声让他心猿意马,好几次想爬上去逮一只下来。不过时间越长,松鼠的叫声便弱了,又过了几天,全听不见了。他知道自己的御风之术成了。当他御风而行时,发现松树上的松鼠不是变少了,而是增多了,几乎占满了整片松林,而他身上的松叶、松果壳和一些松鼠的粪便也在飞行的过程中掉落干净。

他在空中看到了地上从未看过的东西。太阳没有想象中那么法力通天,只能照耀一半的大地,另一半覆盖在黑夜中。他看到原来不是太阳动,而是大地在动。太阳像火炉,大地像面饼,这面熟了,就换另一面煎。卷舒的云其实是水做的,列子的衣裳轻轻碰上,雨就掉个不停。过了一会儿,他飞得累了,找了棵树休憩,他梦见有个杞人走到他面前,虔诚地给他鞠了一躬,然后说出了自己的烦恼。杞人老怕天会塌下来,而他长得比其他人都要高,只要天一塌下来,只有他这个个高的顶着,个矮的全都会没事。他说:“既然避免不了天塌下来,有什么办法能让我长矮一点。”

这个杞人从生下来就挟身高之势,老看不起比他矮的人。经常动不动就和人比身高,有时甚至连小孩都不放过。他的父母也很欣慰生出了一个长势如此喜人的儿子,逢人便夸耀。有一天,一个驼背的瞽者走到他面前,说:“以前我也很高,不过自从知道天迟早会塌以后,我就后悔长这么高了。”杞人感到很奇怪,让瞽者道个详细。听完瞽者的话以后,杞人才知道当年女娲补天没补结实,迟早有一天会再次坍塌。他不是考虑怎么去补天,而是担心天塌下来以后怎么办。他没有瞽者的勇气,用一块巨石压垮自己的背,从而让自己矮一点,更不敢像老者一样,由于不忍看到天塌下来而抠掉自己的双眼,好让自己眼不见为净。

从此他茶饭不思,总担心天会突然之间塌下来。列子在睡梦中告诉他,“没必要担心,因为天不可能会塌下来,只有可能会陷进去。”列子看他不解其意,像个榆木疙瘩似的摸着自己的脑壳,便干脆把话挑明。

他把自己在空中看到的景象告诉他,末了补充道:“大地悬浮在空中,头顶着太阳,太阳像火炉,大地像张饼。几时见过火炉坍塌,而饼完好?只有饼掉落,没有火炉坍塌的道理。”

杞人问:“那饼掉落了怎么办?”

列子回:“有矮子顶着。”

杞人问:“怎么说?”

列子回:“山洪暴发时,一般都是小石子先滚动,然后才轮到巨石。”

杞人一听,如蒙大赦,恭敬地从列子的梦中轻声走开。

列子睡醒后,仔细回味刚才做过的梦,想着以后还是穿上草鞋为好,为此他特意加厚了鞋底,让他看起来近似八尺。他在松树上看到山下的家,那条河流经过几次大水冲刷,湍急不少,拜师之前的家看样子也要花费功夫修葺。几日后,他看到瑶池栽种的莲花绽放在夕阳下,觉得是时候点缀那条河流了。

想起往事,列子忧从中来。他似乎忘了当初学习御风之术的初衷了。可能只是觉得好玩,那个时候他不像现在有这么多烦恼。他从没想过技艺会成为烦恼的根源,如果他没现在的本事,他应该不会这么痛苦。那他就可以像个普通人一样日出而作,日落而息,不会在打捞残莲败叶时心事重重,有大材小用之感,更不会被鹧鸪的叫声搞得心烦意乱。屋外那条河的臭味越来越浓了,当初在夕阳下看到莲花时,他认为世上最洁净的只有莲花,没想到却把他的生活搞得一团糟。他已经放弃清理了。

想到这,他下意识地用盆里的洗脚水洗脸,还没捧起水,却看到盆中也长出了莲花。他吓得一把打掉木盆,水从倾斜的木盆里流出,很快整个屋内都是水了。蜘蛛从房梁后头探出脑袋,看着水越来越多,赶紧钻进洞中。列子脸上的蛛网已经失去了粘性,颜色也变黑了不少,他用手仔细地揉搓着。

他走出屋外,起风了,只要不去见那些莲花,列子的心情还算不错。他学会了师父的本领,却没学会师父的心胸。师父当初告诉他:“技艺只是细枝末节,重要的是心胸。”当初他对这句话不值一哂,一厢情愿地认为有了本事,其他都不在话下。现在他才明白,不管是神仙,还是凡人,生活都是由琐事构成。如果他早知道连神仙也会被卫生、衣食等问题困扰,或许他就不会耗费几年青春,去学习什么御风之术了。

可惜后悔来不及了,他已经囿于生活之中,不知何时才能走出。他几次想过搬家,总觉得现在的烦恼搬了家就能解决。不是说他没有愚公的决心,而是说他知道搬家没用。刚开始以为时间的流逝全怪太阳,如果远离太阳一切问题就能迎刃而解,随着黑夜越来越短,鸡啼越来越响,他才知道即使搬到天上去,烦恼还是无法根除。他知道人不能移山,只有太阳才能移山。

山林还没响起鹧鸪的声音,只有河边那几只雉迎着晨风叫唤不停。列子赤着脚,发现丢失的草鞋浮在河面,他悄悄走近把那些叫唤的雉踢到了河里。雉在河里扑腾着翅膀,还是没放弃高歌——“喔喔喔喔喔”,声音似乎更大了,过了会儿,终于被水淹没,灌满水的声音总算有点像鹧鸪声了——“咕咕咕咕”。

列子于心不忍,试图御风飞到河水中央,没想到却飞不起来了,试了几次,宽大的衣袖依旧干瘪。以往,只要他一运气,衣袖就能灌满风,然后直直地飞起来。他来到地势高的地方,身子向后仰着,地上有沙子硌脚,他不敢用力冲刺。摔了几个跟头,还是没用。难道自己的本领一夜之间没了?他不相信,也不敢相信自己辛苦练成的本领真消失了。

河对岸传来歌声,他举目望去,发现是伊生在唱歌。此时是暮秋,只有冠者伊生一人,在水里沐浴,在高坡上吹着秋风,边唱边跳。山林的树木在伊生的歌声中,不再抖动着叶片,呼啸的山风停留在山谷,一切都好像静止了,就连腐烂的莲花都好看了不少。

他记得伊生好久没来了。那年春天,伊生背着柴火找到他,开口就说要学习御风之术。列子冷眼瞧了瞧面前汗流浃背的年轻人,冷笑道:“用御风术砍柴吗?”

山林崎岖难走,常有野兽出没。伊生砍柴多年没葬身虎口,也着实难为了他。不过列子轻易不收徒,从这点来说,列子和他的师父老商先生一样有范儿。只不过列子没费多少口舌就让师父答应收他为徒,而伊生来了好几回,列子还是没有松口。个中缘由别人无从知晓,只有列子自己心里清楚。也许列子看不起作为樵夫的伊生,总觉得一个砍柴的学习御风术有点杀雉用牛刀的意思。如果伊生能像当年列子那样,把学习的初衷说得好听点,比如用来祈雨或者摆渡凡人,可能列子会收他。

“俺学习御风术就是想多多砍柴。”伊生一口夹生的土语让列子皱了皱眉头。

列子学习御风术时,正值天下大旱,饿殍遍野,很多河流都干涸了。农人田地颗粒不收,易子而食。当老商先生问脸上还长满青春痘的列子学习的动机时,列子脱口而出:“祈雨。”老商先生并不清楚这个年轻人一向以脑筋活络著称,以为这个回答是列子经过深思熟虑的。“如果洪水汹汹呢?”老商先生继续面试。“那我就做个摆渡者,专渡人。”大家都知道之前列子家门口那条河经常闹脾气,动不动就把水位提高几十米,为此列子家那些铜制锅碗瓢盆被大水冲走不少。以他的智商,不可能回答用御风术找回丢失的锅碗瓢盆。而另一个回答才能正中肯綮,果不其然,老商先生听完后不禁抚掌而笑。

伊生这个后辈,没有这么远大的志向,每天的希望就是砍柴时少走弯路。如果他拜师之前,能稍微留意一些关于列子的传说,或许就不会吃闭门羹了。不过话又说回来了,伊生住在偏僻的山上,与之相交的除了几只蚂蚁和一些野果——有时也会有大虫,上哪里耳闻那些经众口传诵、早已歪曲本意的传说。

就算伊生有幸能听到那些传说,以他老实的本性,也不太可能照葫芦画瓢。对列子本人存在与否,他都怀疑了很久。如果不是山上的荆棘越长越茂,柴火越来越难砍斫,野兽脚印越来越密,他不会背着家里最后一捆留待冬天燃烧的柴火千里跋涉去见列子。

他觉得去见这么一个大人物,空手去不太合适。但家里除了那捆柴,又没有其他更体面的见面礼。与他相交甚深的大头蚂蚁特意放缓搬家的步骤,与他磋商见面礼事宜。最后蚂蚁对着伊生家徒四壁的陋室哀叹一声:“这么看来,还是这捆还没晾干的柴火最合适了。”本来大头蚂蚁的意思是可以先用它新近觅到的蜂蜜代替。可是伊生怕中途招来蜜蜂报复。

而那些还没成熟的果实也痛恨自己不能快快长大,好替它们的好朋友伊生分担一些重任。说这话的时候,春风徐徐吹来,伊生心里一凛,以为有大虫出没,还没谢过朋友们的好意就跑得没影了。

见到传说中会飞的大人物时,对方正在河里栽莲花。伊生一眼就发现列子不擅农事,莲花要都像他这般栽法,天下就吃不到祛热降火的莲子羹了。他想放下柴火告诉面前这位栽莲时还穿着高跟草鞋,衣袖挥舞的列子,“莲花不是这么种的。”没有哪个有经验的农人会在最开始施这么厚的粪肥。如果能把粪肥减去三分之二,秋天准能收获好几篓莲子。

但他知道言多必失的道理,更何况有求于人家。所以他背着柴火站在岸边等列子他老人家把最后一坨粪肥掰碎了施下去。他打量了一下四周,从没想过山的这一边竟有如此美景。更重要的是,那些郁郁葱葱的松树都长在很容易砍伐的地方,不像山的那边,不是长在悬崖峭壁上,就是长在野兽窝里。如果提前知道的话,那他就可以早点和列子做邻居了。

他已经打定了主意,即使列子不收他,他也要搬到这来。而且搬到这边,御风术学不学也不太紧要了。他知道大人物脾气都有些怪,应该不太可能允许他住在隔壁,那他就住在河对岸,到时再做一叶扁舟,给列子他老人家捎去一些野物,尝尝鲜。

主意打定,他不像来之前那般紧张了。河边吹来的风让汗流浃背的他清爽不少。此时列子已洗毕手,正用鼻子闻有无异味,斜眼看到了一脸憨厚仔细看还带有笑意的伊生。列子一惊,心想刚才的冒失全被这个异乡人看在眼里,便想用话套他看到了多少,不过对方好像没听到,站着一动不动。列子觉得奇怪,此地一向人迹罕至,现在怎么无端出现一个冒失鬼。更糟糕的是,偏偏在自己干些和自己能力不符合的低贱劳作时出现。这要传出去,又不知道会变成什么样。

“你是谁?”列子问。

“我叫伊生。”伊生把柴火放下。

“来此做甚?”

“拜师。”

当列子听说伊生要用御风术砍柴时,差点笑出声。他强忍笑意,让他回去想好再来。伊生拎起地上的柴火,走了几步,又返回来。列子刚好张着嘴,仰着头把刚才憋回去的笑大声释放出来,见到伊生突然折返,赶紧合拢嘴,但已经来不及了,那些笑声已经传到了伊生的耳里。列子见被撞破,赶紧背过身去,故意东张西望掩饰自己的尴尬。而伊生这个榆木疙瘩,不解其意,竟跑到列子面前看着他。列子盯着他,试图在对方脸上看出对自己的不敬。不过伊生并无异样,还是那副憨厚样,只是脸上的汗珠更密了,提起手上的那捆柴让对方笑纳。列子哭笑不得,只好接过柴火,没想到看上去干枯的柴火犹如千斤坠,差点让他白嫩的胳膊脱臼。最后只好强撑着拎了一会儿,然后小心地放到一旁,避免砸到自己穿鞋的脚。

“大人物就是怪。”伊生在心里嘀咕。

列子见伊生走了,没有动弹,还背对着伊生。以他多年的经验来看,伊生一定会回头看他,如果此时回头,目光一定会撞个正着,那他辛苦摆出来的姿势就没用了。所以要等一会儿,再等一会儿,心里默数到百回头才各得其所:一方面他保持了一个大人物的风度,另一方面这个小人物心里也得到了满足。

他估摸着回头的时间到了,于是他缓缓地转过身。然而却没看到夕阳下那个以为会对他极尽崇拜之情、一步三回头的樵夫。人家早跑得没影了,甚至都没扬起尘土,走得是如此静悄悄、羞答答。列子很生气,重重地跺了跺脚,看到面前那捆怎么看怎么不顺眼的柴火,一脚踢了过去,柴火没事,却踢飞了自己的鞋,而且还折断了留了很久的脚趾甲。

现在再次看到伊生,列子的心很痛。

看到对方咏而忘形,列子的心很疼。

听歌声,伊生这么多年好像没什么变化,他想到对岸问问伊生还学不学御风术。他知道江湖上已经有很久没有自己的传说了,如果再继续这么低调下去,迟早会被势利的人们遗忘。想到这里,列子已经把脚探进了水里,脚趾甲已经长长了,弯弯曲曲像蒙上一层阴翳的树根。水很深,也很凉,他不敢下水,那些腐烂的莲叶也承受不了他的重量,他害怕自己变成“先滚动的小石子”陷进地里。直到此时,他才重新怀念起会飞的那段时光。如果御风术没消失,他怎会如此狼狈,连这条窄窄的河都过不去。他很着急,甚至觉得静止不动的河水都在故意和他作对。

远远地看见河面有叶扁舟驶来,舟上传来歌声。决眦望去,是伊生摇着撸前来。列子趁对方没发现自己,赶紧跑开。还没走几步,叫声就传到他的耳里,为了保持仅有的颜面,列子没有回头,也没有停下脚步,而是继续往前走,不过脚步放慢不少。他要等对方再叫几声,然后当作偶遇的样子回过头诧异地问:“好巧,原来你也在这里。”

不过却没有声音了。正当列子以为对方又跑没影的时候,也不管什么面子不面子了,赶紧回过头,正好撞上怀里抱着一大堆野物的伊生。列子一时不知道该用什么脸色面对他,只好粗着嗓子问道:“你怎么又来了?”

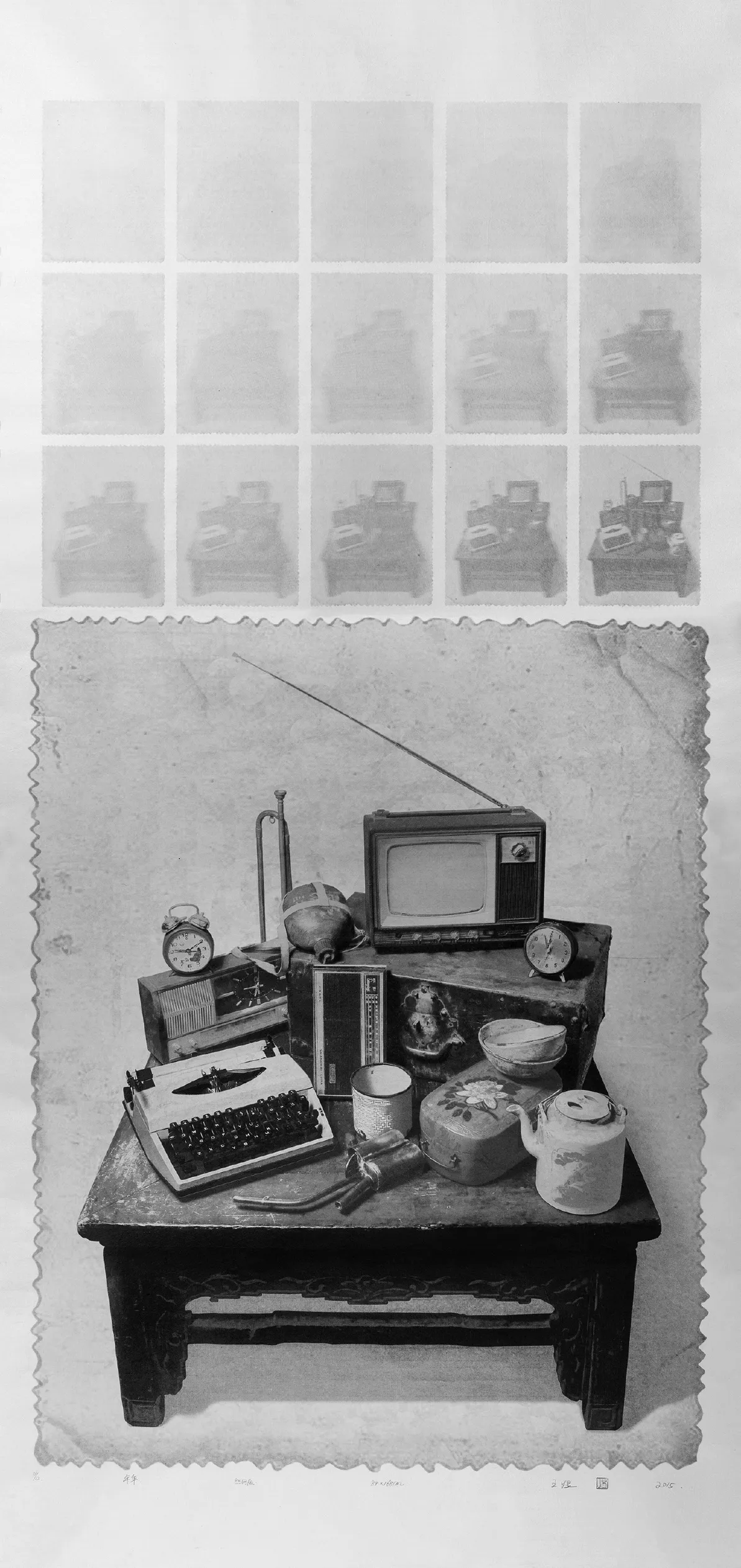

《年华》王煜84cm×168cm丝网版画2015年

“我现在在对岸住,前几天刚搭好房子。”伊生回道。

“你找我做什么?”列子问。

“我请你到我的新家做客。”伊生回。

虽然没有听到想听的话,不过列子心里还是很开心。他甚至亲自帮伊生拿猎物,几只腹部中箭的鹧鸪和一只断腿的松鼠可以做一顿不错的晚餐。

“你刚才在唱什么?”这句话暴露了列子之前一直在留意他。

“瞎唱的。”伊生露出一口白牙不好意思回答道。

他们坐在舟上,扁舟在刚开始的摇晃后,很快在伊生熟练的驾驶下恢复了平衡。他们慢慢地穿过那些腐烂的莲花,伊生对着这片莲花叹息道:“可惜了。”列子面有赧色,只好借故望天,一轮明月照在中空,让他想起当年御风而行的时光。突然眼前一道白光掠过,径直飞向月光。不远处一个猎人装扮的男子手拿弓箭,嘴里呼喊着一个名字。

“那是什么?”列子问。

“什么?”伊生问。

列子没再说话。伊生在莲花丛中又唱起了歌,歌声让他的心情放松不少。他感觉自己好像又会飞了。

责任编辑:陈鹏夏烁