《湖南农民运动考察报告》与马克思主义中国化

周邦君

(广东财经大学马克思主义学院,广东 广州 510320)

《湖南农民运动考察报告》与马克思主义中国化

周邦君

(广东财经大学马克思主义学院,广东 广州 510320)

毛泽东的《湖南农民运动考察报告》是马克思主义中国化孕育阶段富有特色的奠基之作。在动机上,它意在为农民运动辩诬,捍卫其正义性。在创作上,它源于作者对农民问题与国民革命本质联系的深入认识和他较早领导农民运动的具体实践。在文本上,其塔式结构与丰富内容相统一,使理论阐发既有美感又有力度。在思想上,它将无产阶级革命的基本理论与中国乡土社会的主要实际结合起来。它在表述上存在若干疏漏,但在总体上为开创马克思主义中国化道路作出了卓越的贡献。

毛泽东;《湖南农民运动考察报告》;马克思主义中国化;乡土社会

毛泽东的《湖南农民运动考察报告》(简称《报告》)[1]撰成于1927年初,是他在国民革命时期最长的文章,也是马克思主义中国化孕育阶段富有特色的文章。该文(前七节)被美国学者约翰逊等录入《世界文明的源泉》一书,与《圣经》、《尚书》、《荷马史诗》、《共产党宣言》等名著一起贯穿在人类文明的主线上。《报告》不仅为无数人士所乐于摘引和转载,而且激发出一系列专题论文。[2]不过,它与马克思主义中国化的关系未见专题论述。这方面的认识需要补充。

一、《报告》为农民运动辩诬与马克思主义中国化

纵观中共历史,马克思主义中国化的特定概念是来之不易的,经历了长期而又艰难的孕育阶段。直到1938年,在毛泽东的《论新阶段》一文中,马克思主义中国化的重大课题才首次明确地提出来。比照可知,发表时差达11年的《报告》是他为这一课题所积累的前期成果之一。20世纪50年代初,毛泽东在领衔编辑自己的文集时,专门为《报告》补写了一段两百多字的题注。题注表明,《报告》写作的主要动机,是为了答复一些人(特别是革命阵营内部的高层领导人)对农民运动的责难。换言之,毛泽东意在为农民运动辩诬,大张旗鼓地捍卫其正义性,从而使国民革命建立在可靠的理论根基之上。

毛泽东注意到,责难农民运动的人,在国共两党都有存在,并造成了不利于国民革命正常发展的舆论气候。从中共内部来看,总书记陈独秀的态度和观点直接影响到党的大政方针。这位具有较高马克思主义理论水平的领导人,在波澜壮阔的革命洪流中,其理论不时透射出令人郁闷的灰暗色调。之所以这样说,是因为他面对国民党右派蒋介石集团实力大增、逐步排斥甚至残杀共产党人而背离国民革命正道的险恶环境,彷徨歧途,一而再、再而三地实行妥协退让之策。1926年3月发生的“中山舰事件”,5月发生的“整理党务案”,尽管情况比较复杂,但其矛头指向是相当清楚的。那就是:以蒋介石为代表的国民党右翼势力打击国民党左翼势力,并排挤中共在国民革命统一战线中的领导地位。对于这种反革命行为,陈独秀顾虑重重,优柔寡断,表现得过于文弱。以今人的后见之明来看,作为学者、作家、教育家,陈独秀是一位杰出的文化战士;不过,作为政治家、革命家、中共领袖,他是一个很窝囊、很有悲剧色彩的历史人物。由于害怕国共合作破裂,他不敢号召和组织必要的革命斗争。从主观愿望上讲,陈独秀当然并不想损害共产党人和革命人民(包括革命农民)的利益。从客观后果上看,他的妥协退让之策造成了相当严重的危害。因为它默认乃至纵容了蒋介石集团的反动性,使之从国民革命阵营更为迅速地向右转,转向了大地主、大资产阶级的反革命阵营。共产党人和革命人民的根本利益,随之遭到巨大的威胁。

《报告》题注认为,以陈独秀为代表的右倾错误,怵于蒋介石集团掀起的反革命浪潮,在革命立场上显得不够坚定。陈独秀将革命成功的希望过多寄托在国民党方面,怀疑、甚至淡化广大农民的革命性。对于国民革命所激发起来的农民运动,他未能旗帜鲜明地予以支持。非但如此,他还在1926年12月的特别会议上作《政治报告》时,以迎合国民党右翼势力的政治立场,批判农民运动“过火”,是“左”倾路线,并将“耕者有其田”这种起码的革命主张束之高阁。[3]多年之后,毛泽东以一个成熟马克思主义者和中共最高领导人的身份回头审视历史,认定陈独秀这位早年的导师和领袖在国民革命后期已经蜕变为“右倾机会主义者”。[4]其主要证据在于,陈独秀的思想主张落后于革命群众,犯了“尾巴主义”错误,“是资产阶级改良主义在无产阶级队伍中的反映。”[5]当年陈独秀经过极其痛苦的反复纠结,终于做出了一个十分艰难的抉择。那就是:宁可迁就国民党蒋介石集团,也不肯下定决心、放下架子去支持农民,发动农民,组织农民,以进行实质性更强的革命斗争。中国为数不多的工人阶级和比较幼稚的共产党组织,因为失去了广大农民这个主要的同盟军,所以走向了孤家寡人的地步。毛泽东在延安同美国记者斯诺谈话时回忆说,1927年,陈独秀没有“看清当时的形势”,其“小资产阶级的本性使他陷于惊惶和失败。”[6]所谓小资产阶级的本性,当近似于书生习气的含义。小资(特别是其中的知识分子)不乏书本知识,而最容易出现的毛病是脱离实际。小资遇事过多凭借主观愿望和想象,临阵时往往手忙脚乱,拿不出切实有效的应对办法。通过国共合作不断窃取国民革命胜利果实的蒋介石集团,正是拿住并趁机利用了陈独秀等领导人的书生习气和右倾错误,才更为方便地、变本加厉地排斥和打击日益孤立无援的共产党人。1927年春夏之际,蒋介石集团、汪精卫集团先后发动震惊中外的“四一二”、“七一五”反革命政变。在严重的白色恐怖中,许多共产党员(包括陈独秀的儿子陈延年、陈乔年)和无数革命群众惨遭杀害。血淋淋的事件说明,陈独秀所推行的妥协退让之策,无法获得国民党右翼势力的温情回报,而只能使中共和革命人民束缚自己的手脚,陷入无力自卫、任人宰割的可怜境地。

在毛泽东看来,中共要及早预防和努力摆脱易于被反动势力绞杀的危险,就不能一厢情愿地委曲求全。尤其不能以牺牲广大革命农民的根本利益为代价,去换取国民党右翼势力勉强停留在国民革命阵线之内,而亟须对两党合作破裂的不利局面作出相应的思想准备、组织准备。为使这些准备落到实处,中共唯有积极主动地到广大农民群众中去寻找主要的依靠力量。但是,陈独秀固执己见,始终转不过弯来。他甚至在武汉召开的12月特别会议上,与苏联顾问鲍罗廷一起,强烈反对毛泽东关于迅速开展土地革命的建议。[7]按照中共的组织原则,当时作为陈独秀部下的毛泽东只能保留自己的意见,而无力从顶层设计上改变中央的决策。会议尚未结束,毛泽东就心事重重地离鄂返湘。在湖湘文化史上,屈原苦吟《离骚》的心理机制由司马迁概括为“人穷则返本。”[8]熟读《离骚》的毛泽东带着巨大的问号,回到自己熟悉的湖南乡土社会去实地考察农民运动,这也是一种穷途返本之举。国民革命时期,中共尚属幼年,不少理论家和领导人往往还不够成熟,其思想意识还滞留在马克思主义外洋化(特别是欧化)的阶段,很容易滑进主观主义的泥潭之中。这就如同毛泽东后来在延安引用的乡土化对联所讽喻的那样:“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。”[9]毛泽东自拔流俗,很早就提倡并身体力行基层考察方法,以远离主观主义的思想陷阱。他在摸索马克思主义中国化道路的长夜里推出《报告》一文,犹如用乡间故土的材料点燃了一支耀眼的火把,便于陈独秀等共产党人和广大人民能够清楚地看到农民运动的革命伟力。

二、《报告》的创作与马克思主义中国化

从创作角度上看,真正的杰作都是作者苦心孤诣、自出机杼的产物。毛泽东的《报告》也符合这个特定的规律。他和马克思、恩格斯等经典作家相类,具有非凡的理论创造才能。这种才能的充分发挥,需要高度的个人修养与典型的客观环境发生奇妙的合力作用。《报告》的创作,首先是一种带有强烈个性色彩的活动,源于毛泽东自身的深入认识和具体实践。毛泽东出生农家,在中共成立之前的早期(1893—1920)就对“三农”问题有着真切的伦理关怀。[10]这与马克思、恩格斯不大一样,因为他们两人从小生长在西欧工商化城市,一度对农业生产、农民生活、农村环境相当隔膜(两人在追求真理的曲折过程中,经过较长时期的思想磨炼,才自觉认识到“三农”的意义)。从个人阅历平行对照来看,毛泽东比马克思、恩格斯更早且更多地了解和重视农民及其相关问题。1925年,毛泽东填写了“少年中国学会改组委员会调查表”。其中,“学业”一栏写着:“研究社会科学,现在注重研究中国农民问题”;“事业”一栏写着:“教过一年书,做过两年工人运动,半年农民运动,一年国民党的组织工作。”[11]这份档案材料说明,1921—1925年,毛泽东主要做了四件事。其中,从事农民问题研究,领导农民运动,从1925下半年开始转变成为他的事业重点。1926年,在广州主办第六届农民运动讲习所期间,毛泽东不仅讲授“中国农民问题”等课程,还编印《农民问题丛刊》。这使他以前在长沙读师范、作教师、编《湘江评论》时所积累的知识和经验获得了新的用武之地,也使他进一步强化、深化了对中国农民问题和农民运动的认识。是年9月,他为《农民问题丛刊》作序。其中强调:“农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命就不会成功;农民运动不赶速地做起来,农民问题不会解决;农民问题不在现在的革命运动中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。——这些道理,一直到现在,即使在革命党里面,还有很多人不明白。”而“所谓国民革命运动,其大部分即是农民运动。”[12]他悉心总结农民运动(特别是先驱者澎湃所领导的海陆丰农民运动)的经验,比孙中山、陈独秀等人更为清晰、更为深刻地看到了农民运动与国民革命的内在联系。长期的、多方面的锻炼提高了他的素养,为他考察农民运动并创作《报告》提供了得天独厚的个人条件。

《报告》的个性化创作,同时也是一种具有深厚历史根源的社会性活动,同社会历史演化的主要线索紧密相关,而历史与逻辑的统一是马克思主义及其中国化理论的基本思想方法。历史的逻辑显示,重视农民(连带农业、农村)问题有着极其广阔的时空维度。难怪熟知西学并成为中国经济思想史学开创者之一的胡寄窗指出:“重本或重农是古代社会特别是封建社会的普遍趋势,中外皆然。”[13]唯物史观表明,近现代社会和古代社会一样,中国社会和外国社会(即便是发达的工商业社会)一样,都立足于农业基础之上,立足于农民的劳动实践之上。从晚清以来的很长历史时期,中国面临极其险恶的国际环境和动荡不安的国内局势。虽然工商业在畸形的社会条件下获得了一定的发展,但大批有识之士依然反复强调农业、农民问题。国民革命时期,不少革命家不同程度地触及这一方面。例如,1924年,颇受英、美、日等工商化国家思想熏陶的孙中山在向广州农民运动讲习所师生发表演说时谈道:“农民是我们中国人民之中的最大多数,如果农民不参加革命,就是我们革命没有基础。”[14]曾经到日本吃过洋面包的陈独秀在孙中山发表这场演说的前一年指出:农民“在目前已是国民革命之一种伟大的潜势力”,所以革命者“不可漠视农民问题。”[15]从理论原则上看,陈、孙二人都承认农民问题不能小看。可以说,毛泽东和他俩在这方面的认识是英雄所见略同。而且,作为国民革命指导思想的新三民主义,特别是三大政策之中的扶助农工政策,为毛泽东等革命者探讨农民问题搭建了相当便利的舆论平台。国民党中央农民部及其所属机构,尤其是农民运动讲习所的成立,加上中共中央农民运动委员会的正式建制,又为之提供了比较有力的组织依托。因此,毛泽东考察农民运动并撰写《报告》,既是听从社会历史基本规律的深沉召唤,也是顺应国民革命客观环境的迫切要求。

毛泽东对农民运动的认识和实践,有一个转变的过程。毛泽东的知音周恩来在1949年总结说:“‘五四’以后,毛主席参加了革命运动,就先在城市专心致志地搞工人运动。那时陶行知先生提倡乡村运动。恽代英同志给毛主席写信说,我们也可以学习陶行知到乡村里搞一搞。毛主席说,现在城市工作还忙不过来,怎么能再去搞乡村呢?这就说明毛主席当时没有顾到另一方面。但后来毛主席很快就转到乡村,又把农民运动搞通了,使城市和乡村的革命运动结合起来。以后又搞军事,都搞通了,并且全面了。”[16]在风云变幻的新民主主义革命时期,毛泽东主要开展和领导了三项运动,即城市工人运动、农村农民运动、城乡军事运动。其中,农民运动对马克思主义中国化具有特别紧要的意义。这是因为,西方工商化条件下所催生出来的不少马克思主义者,往往觉得农民保守、落后,不具有革命性,或革命性相当薄弱,不值得重视。由于受到这种较为普遍的观念左右,中共一些尚未消化马克思主义的理论家和领导人,一度不知不觉地忽视农民运动,不愿意在这方面下功夫。“五四”运动后,毛泽东参加了建党工作。而从阶级性质上讲,中共是工人阶级政党。因此,建党之初,毛泽东和大多数共产党人都有意识地将工作重点摆在城市工人运动方面,暂时还来不及过多考虑农民、农村问题。辩证地看,那时中共不少高级干部都有留洋的背景,这本来是一种优势,但反而使他们容易受到洋理论的掣肘,在马克思主义中国化道路上举步维艰。与之不同的是,毛泽东没有留洋的经历,这本来是一种劣势,但反而使他容易摆脱洋理论的束缚。加上其他主客观因素的综合作用,毛泽东不是那么拘泥于马克思主义经典作家的本本,更善于顺势而变,因时而化。一旦现实环境变化,革命任务变化,毛泽东就能够较快转换观念,及时调整思维套路和工作方法,以适应中国革命情况的变化。在中共历史上,他成为较早关注和领导农民运动的理论家、作家与活动家。从个人内在修养与外部社会环境的结合点来看,这为《报告》的创作和马克思主义中国化的推动夯筑了相当扎实的基础。

三、《报告》的文本结构、主要内容与马克思主义中国化

从文本上看,《报告》最初发表于1927年湖南《战士》周刊上。此后尚有一些大同小异的版本陆续问世,逐步扩大了传播的空间。自20世纪50年代初以来,《毛泽东选集》本(1991年的第2版对1951年的第1版略有改动,都简称《毛选》本)所录《报告》,无疑是流传最为广泛的权威版本。王建国认为这种版本的《报告》“远非完整的文本”,并对“全文”一词表示质疑。[17]这种质疑自有一定的学术价值,但无关宏旨,不足以动摇《毛选》本《报告》的权威性。从目录上看,《报告》共分八小节。其文本结构和主要内容如表1所示。

表1 《报告》文本结构和主要内容一览表

从总体上看,《报告》呈现出一个不太规则却相当稳固的塔式结构:第一节为塔顶,第二至七节为塔干,第八节为塔座。各节在篇幅上表现出较为明显的差异:第六节不足400字,仅占全文(正文约17000字)的2.30%;第七节超过2000字,约占全文的13.76%;第八节超过11000字,接近第一节的30倍,约占全文的67.12%。换一个角度来看,第八节也可以当作前七节的辅助性论述。正因为如此,一些限于篇幅的选本(如《毛泽东著作选读》等)索性将第八节割爱,而只录前七节。[18]如果读者进一步读到《报告》之外去,就可以想见,托起庞大底座的是来自广大基层干部和群众的丰富材料,是来自无数农民的革命实践本身。

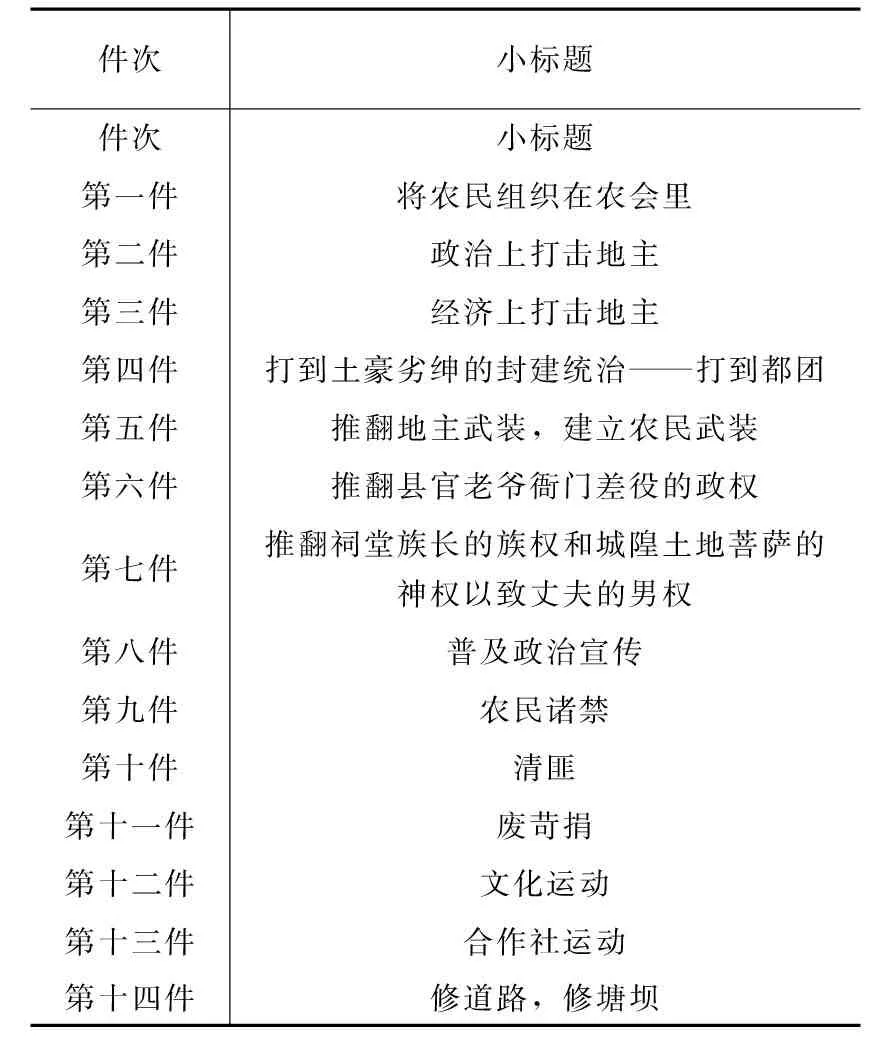

就《报告》文本而言,其塔式结构可以理解成写作学中最为常见的三部分模式。这就是说,它的前后两节分别作为一部分,而中间六节作为第二部分。这样看待,对读者从整体上把握《报告》的结构和内容将不无裨益。第一部分带有导言的性质,简要地交代考察的地点、时间、收获,然后着重强调农民问题与国民革命的重大关系。从现代汉语史来看,第一节题目中的“严重”一词在用法上有些特殊,比较抢眼。从表意的程度上看,“严重”比“重要”更深一层。这意味着:毛泽东将农民问题放在了相当突出的位置,因而在文章开篇就提请人们(尤其是中共领导人)给予特别的注意。第二部分介绍农民运动的发展进程和政治举措,论述并拥护农民运动的革命性,纠正党内外的一些错误认识,驳斥对农民运动的攻击和诬蔑。所谓农民运动“糟得很”、“过分”、是“痞子”运动之类说法,主要因为脱离了革命农民的政治立场,所以是错误的。第三部分一一列举农民在农会领导下所干的十四件大事,以进一步论证农民运动的革命正义性。这十四件大事的基本内容,通过文中的小标题得到大体表现(见表2)。

表2 《报告》所述十四件大事一览表

乡土谚曰:摆事实,讲道理。事实中所蕴含和显示的道理,往往具有很强的说服力,在革命理论宣传上容易为群众所接受、掌握和传播。古今中外各类文献汗牛充栋,但《报告》娓娓道来的十四件大事是绝无仅有的集中表达和系统论述。这些铁一般的事实,在当时湖南不少农村地区经常发生,却在城市的诸多媒体上难以得到客观的反映,更谈不上正面的报道。正是这些事实,使《报告》前七节所揭示的革命道理得到强劲有力的证据支持,使那些怀疑或反对农民运动的言论失去根本的立足点。

从语文角度上看,《报告》以其颇有特色的塔式结构和组织严密的丰富内容,为毛泽东乃至整个中共的马克思主义中国化事业提供了一篇令人心悦诚服的作品。《报告》文本四处传播,受到了各种各样的评头品足,也得到了无穷无尽的褒扬赞美。即或是那些自命不凡、惯于挑剔、往往持有文人相轻态度的知识分子,也不得不低下高傲的头颅,默认或公认《报告》不愧为文质结合的成功之作。联系中国古代文论来看,曾任四库馆臣的周永年转录黄宗羲之说:“言之不文,不能行远。今人所习,大概世俗之调,无异吏胥之案牍,旗亭之日历。”[19]在国学方面造诣甚高的毛泽东,从骨子里面厌恶那些言而无味的文字瘪三、新意荡然的俗腔烂调、死气沉沉的衙门套话和千人一面的流水账簿。他熟悉儒家老祖宗关于言文一致、文质彬彬的君子之道,并将其作为共产党人努力继承和发扬的优良传统。

应当明确的是,儒家君子之道与马克思主义文论的主张有相通之处。在哲理(含文理)层面上,形式与内容的关系是马克思主义范畴学的重要课题。它若要落实在理论创作活动中,则理论家不得不讲究表达形式与思想内容的高度统一。中共的理论撰述者,只有在较高层次上达到形式与内容的基本平衡,才不至于辱没马克思主义中国化的荣誉。否则,撰述者就很可能对不住马克思和马克思主义,也对不住比拼音文字更美的方块汉字,对不住广大读者群众。这里除了比较到位的汉语言文学功夫之外,结构上的细致考量、妥善安排,也是文章形式的组成部分。在中国现代政论文嬗变史上,《报告》比那些带着生硬翻译腔调的欧化汉语文章更有可读性,堪称形式与内容整体和谐的范本。一方面,其形式被打磨成美的形式,即英国学者Clive Bell所言significant form(有意味的形式)[20],有意义、有韵味的形式,也就是有分量、有实质内容的恰当形式;另一方面,其内容熔铸成有模有样、令人可以得到理论启示和审美享受的内容。换句话说,《报告》使农民运动的卓越理论在文字阐发上显得既有文艺美感,又有学术力度。《报告》的部分内容(即第四节)曾被编入中学《语文》课本,其中的关键道理应该就在于此。

四、《报告》对马克思主义中国化的思想贡献与表述上的个别疏漏

从中国近代社会调查(考察、调研)来看,毛泽东的专门工作做得很早、很在行,具有史无前例的开拓性。这就如同恩格斯对英国工人阶级状况进行调查一样,对于建立劳动人民的革命理论来说,比那种书斋式的遐想、思辨与写作活动具有更为实在、更为重大的意义。《报告》(前七节)发表之初,中共高层由此产生了两种截然不同的反响,即陈独秀的强烈反对和瞿秋白的充分肯定。在毛泽东的诸多作品中,《报告》虽然出自他个人地位并不很高、甚至遭受党内主流思想大力排斥之时,却是最早介绍到国外(苏联)的一篇文章。1927年5月,共产国际领导人布哈林对这篇“文字精练,耐人寻味”的文章给予非同寻常的关注和高度赞赏的评价。这表明,真理的声音是锁不住的。[21]1927年以后的峥嵘岁月不断提供新的有力证据,证明《报告》的基本立场、基本观点和基本方法具有颠扑不破的真理性。约翰逊等在选录《报告》时,特意加了数百字的按语。其中写道:“如果马克思看到共产主义在俄国生根惊讶的话,那么他看到共产主义征服了中国,就一定会很震惊;因为中国的农业人口比俄罗斯更多,只有很少的工业无产者人口。虽然,按照正统马克思主义理论,这根本不是发生共产主义革命的地方。”[22]此说立足于大量经典文献的纵横对比之上,高屋建瓴地指明了《报告》在为马克思主义中国化奠基的过程中具有相当突出的历史地位。约翰逊等虽然并非马克思主义学者,但能有如此见识,实为发人深省。

的确,马克思主义创始人极其看好城市工业无产阶级的革命性,相应地认为农民的国度不大可能发生共产主义革命。然而,恩格斯晚年深刻地认识到农业对人类社会的决定性作用,并语重心长地告诫说:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。”[23]正是从方法论的高度看问题,毛泽东才避免像一些人那样教条式地对待马克思主义,才将马克思主要立足于西欧情况所做出的判断转化成符合中国实际的结论。需要强调的是,在20世纪后期以前相当长的历史阶段(包括毛泽东时代),中国主要的、首要的实际是:祖祖辈辈在土地上辛勤劳动、高度爱好和平的农民占据全国人口的绝大多数,中国社会大体上是农业社会。就马克思主义中国化的本质含义而言,中共迫切要求把来自外洋的无产阶级革命之基本理论与中国乡土社会的主要实际结合起来,而毛泽东就是及时这样做,并且是做得最为成功的。正因为毛泽东从农业中国的基本国情出发,紧紧依靠广大农民群众的支持和奉献,才克服革命征途上的重重困难,走出一团又一团迷雾,走向一个又一个胜利。正因为毛泽东率先将马克思主义关于城市无产阶级革命的理论转化成具有地道中国风格、中国气派的农村革命道路理论,并在斗争实践中带领全党紧密团结和正确指引农民这个最为广泛的革命主力军、同盟军,才完成了新民主主义革命的艰巨任务。从思想及其效力上看,《报告》对马克思主义革命理论中国化具有筚路蓝缕的开创之功。

后人在研习《报告》时,既要充分肯定它的宝贵价值,也要纠正它被简单奉为句句是真理而发生的偏颇,避免它被拖进新的本本主义泥坑。从不同角度上看,《报告》确实有很多令人赏心悦目的地方。例如,在文字上,它行文畅达,不故作高深,没有飘忽不定的呓语,没有马克思某些著作那种“晦涩、难解”[24]之弊,因而便于广大干部群众领会其意旨;在气势上,它大气磅礴,正气凛然,具有强烈的艺术感染力;在论证上,它资料翔实,组织相当严密,具有强大的理论征服力。不过,《报告》如同古今中外诸多名著一样,也并非完美无缺。例如,其中写道:“关进县监狱。这是比戴高帽子更重的罪。”[25]从严格的语法逻辑上讲,此处在作前后比较时有点急迫,存在着缠夹不清的毛病。《报告》前文提到,农会无论是给土豪劣绅戴高帽子(并押着他们游乡),还是将他们关进县监狱,都属于惩罚的具体措施。单从字面上意思上看,这句话是说:“农会将土豪劣绅关进县监狱,这种方法是……罪。”如此一来,作者的本意恰恰被说反了。农会的革命行动竟然成了犯罪之举,这不是污蔑、打击农民革命,不是替土豪劣绅翻案么?说这话的要是换成另一个人,要是在20世纪60-70年代被红卫兵小将们七手八脚地揪住,不知要招致多大的横祸?《报告》又云:“枪毙。这必是很大的土豪劣绅,农民和各界民众共同做的。”[26]如果读者前后连起来读,就会发现这里也是有语病的。质言之,“必是”与“很大”之间缺少“针对”一词。倘若此处加上“针对”二字,就可以避免文理上的淆乱。如果读者读得细心些,可以感到《报告》(特别是第八节)有些地方似嫌重复过多。问题很可能出自基层农会会员的口述材料,而毛泽东在整理材料时没有闲暇一一洗刷净尽。

另外,《报告》在观点表述上也并非没有可议之处。例如,杨天石等学者认为,《报告》完全否定湖南农民运动有“过分”之举,全盘肯定农民在乡村里的各种做法,而未能从无产阶级的战略高度指出掌握革命政策和策略的重要性,未能提出纠正农民小生产者的狭隘性。[27]应该说,这种批评意见是颇有学术见地的。本来,《报告》作者早在1925年就冷静地提出了一个严肃的问题,即警惕城乡游民无产者的破坏性。[28]但是,对这一问题的思考,《报告》(以及毛泽东在此之后的很多著作)没有自觉地延续和深入下去。“文革”之所以背离毛泽东的初衷而走向灾难性的地步,在较大程度上是因为游民无产者(尤其是流氓无产者)的破坏性非但没有得到应有的警惕和控制,反而受到或明或暗的纵容和鼓励。当然,《报告》的个别缺失远远无法为后来的历史性错误承担直接的责任。鉴于国民革命的时代局限,《报告》的思想疏漏就未必需要后人用放大镜去观察了。

综而观之,作为马克思主义中国化萌芽时期的奠基之作,《报告》不仅应当得到高度关注,而且需要加以辩证分析和全面理解。《报告》作者在中共成立之前,就明于文理,谙于文法,并且能够写出让师友惊服、让新文化运动健将胡适等人看好的文章。从理论上说,毛泽东应该有能力避免作文语病。从写作实践和批评实践来看,情况却总是不会那么绝对化。毕竟文章千古事,得失非由寸心知。难怪先贤曰:“智者千虑,必有一失。”[29]平心而论,在极端紧张和无比残酷的战争年代,毛泽东撰写《报告》时来不及反反复复地前思后想,字斟句酌,因而偶有疏漏,亦毫不为怪。后来,由于更为复杂的原因,尤其是毛泽东的英名响彻寰宇,使得《报告》的瑕疵轻而易举地被隐藏在历史的褶皱深处。即或有人发现了《报告》的这类瑕疵,发现者也宁可予以忽略,而不愿对其指指点点。上述评论,不是要千方百计地吹毛求疵以求炫耀书生的某种优势,而是带着一种la politesse du Coeur(出自内心的礼貌),[30]而是尊重原作、热爱原作者的实质性表现。上述评论,也不是为了某种虚荣而刻意贬斥《报告》的历史贡献,而是要认真贯彻《报告》作者大力倡导的实事求是精神,即马克思主义及其中国化理论的核心精神。太阳虽有黑点,却无损于它自身的光辉。同理,《报告》虽然在文字安排和思想表述上存在个别疏漏,但不至于降低其自身的经典价值。在总体上,它为开创马克思主义中国化道路作出了卓越的贡献。

[1]《毛泽东选集》第1卷[M],北京:人民出版社,1991年,第12-44页。

[2]特别要提到的是,“中国农业历史与文化”网之“三农文摘”栏目转录了《报告》全文,郑灿辉(1959)、林杰(1965)、(美)沃马克(2004)、孙念韶等(2007)、王建国(2008)、吴倩(2010)等对《报告》进行了专题探索,而余进东获得2014年国家社科基金后期资助项目《毛泽东考察湖南农民运动和<湖南农民运动考察报告>研究》,但在这方面的专门论文未见面世。

[3]《中共中央文件选集》第2册[G],北京:中共中央党校出版社,1983年,第381—388页。

[4]同[1],第12页。

[5]同[1],第264页。

[6](美)斯诺《毛泽东自传》(汪衡译)[M],北京:中国青年出版社,2009年,第73页。

[7]李维汉《关于中共中央十二月特别会议的回忆》[J],《湖南党史通讯》1983年第10期,第18页。

[8]司马迁《史记》(李炳海校评)[M],长春:吉林文史出版社,2003年,第517页。

[9]《毛泽东选集》第3卷[M],北京:人民出版社,1991年,第800页。

[10]周邦君《毛泽东早期对“三农”问题的伦理关怀》[J],《农业考古》2013年第6期,第83-87页。

[11]《毛泽东文集》第1卷[M],北京:人民出版社,1993年,第19页。

[12]同[11],第37、38页。

[13]胡寄窗《中国经济思想史》下册[M],上海:上海人民出版社,1981年,第705页。

[14]《孙中山全集》第10卷[M],北京:中华书局,1986年,第555页。

[15]王树棣《陈独秀文章选编》中册[M],北京:三联书店,1984年,第312页。

[16]《周恩来选集》上卷[M],北京:人民出版社,1980年,第333页。

[17]王建国《<湖南农民运动考察报告>的版本问题》[J],《安徽史学》2007年第5期,第79-80页。

[18]《毛泽东著作选读》上册[M],北京:人民出版社,1986年,第11-22页。

[19]王永智等注译《品书奇言》[M],西安:三秦出版社,1998年,第250页。

[20]李泽厚《美的历程》[M],天津:天津社会科学院出版社,2001年,第37页。

[21]张万禄《毛泽东的道路(1921—1935)》[M],北京:中央文献出版社,2006年,第178-179页。

[22](美)约翰逊等编《世界文明的源泉》下卷(马婷等译)[M],北京:北京大学出版社,2010年,第255页。

[23]《马克思恩格斯选集》第4卷[M],北京:人民出版社,1995年,第742页。

[24](英)麦克莱伦《卡尔·马克思传》(王珍译)[M],北京:中国人民大学出版社,2005年,第109页。

[25]同[1],第25页。

[26]同[1],第26页。

[27]杨天石等《中华民国史》第6卷[M],北京:中华书局,2011年,第201-202页。

[28]同[1],第8-9页。

[29]同[8],第563页。

[30]汪堂家编《乱世奇文——辜鸿铭化外文录》[M],上海:上海人民出版社,2002年,第293页。

Investigation Report on Hunan Peasant Movement and Localization of Marxism in China

Zhou BangJun

(Marxism College,Guangdong University of Finance and Economics,Guangzhou,Guangdong 510320)

Mao Ze-Dong’sInvestigationReportonHunanPeasantMovementwas a cornerstone article very distinctive in the germination period of localization Marxism in China. In the aspect of motive,it aimed to defend the peasant-movement’s justice against false accusations. In the aspect of creation,it originated from the author’s deep understanding of the essential relationship between the peasants and the National Revolution,and from the specific practices that he led peasant movements earlier. In the aspect of text,its tower structure unified with its rich content made its theory elucidated both aesthetically and vigorously. In the aspect of thought,it combined the basic theory of the proletarian revolution with the main realities of the local society in China. In the aspect of statement,it had a few defects,but in totality,it remarkably contributed to initiating the road of localization of Marxism in China.

Mao Ze-Dong,InvestigationReportonHunanPeasantMovement,Localization of Marxism in China,Local society

周邦君(1965-),男,广东财经大学马克思主义学院副教授,研究方向为乡土文化与马克思主义。