六种单体氨基酸对史氏鲟幼鱼的诱食活性的影响

■潘训彬 苗玉涛

(华南师范大学生命科学学院广东省水产健康安全养殖重点实验室,广东广州510631)

史氏鲟(Acipenser schrenckii)隶属于硬骨鱼纲、鲟形目、鲟科、鲟属,为我国黑龙江特产鱼类,在我国是具有较高经济价值的大型淡水鱼类之一。自然界中鲟鱼为底栖生活鱼类,自然生活环境光线极微弱,视觉退化,对摄食影响不大,而鲟鱼嗅觉十分灵敏,主要依靠嗅觉及味觉对食物进行感知。研究表明,鲟鱼在混合饲喂初期阶段觅食行为主要依赖于味觉,而较大龄幼鱼则嗅觉变得更加重要(Jatteau,1998)。自然界中鲟鱼幼鱼开食阶段摄食饵料为水蚤、水蚯蚓或摇蚊幼虫等。随着鲟鱼增养殖业的兴起,人工养殖鲟鱼的重要问题之一就是配合饲料,目前关于鲟鱼人工配合饲料已开展了不少研究,针对鲟鱼食物贯性较强、拒食不熟悉的食物这一特点,研究对应的诱食剂有利于减少鲟鱼幼鱼转食配合饲料的时间,提高养殖效率。

氨基酸是公认的水产动物最有效的诱食物质之一,但不同氨基酸对同一水产动物诱食活性不同;不同水产动物对同一氨基酸反应也有较大差异甚至有完全相反的反应;同种氨基酸,添加浓度不同,对水产动物的诱食效果也有差异。本试验结合鲟鱼天然饵料富含的氨基酸种类及含量,应用水迷宫行为学方法进行研究,已期初步探索氨基酸作为史氏鲟人工配合饲料诱食剂的有效种类及浓度,为史氏鲟全价配合饲料研制提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料的来源与处理

200尾史氏鲟幼鱼,购自广州从化一水产养殖中心,平均体重为(4.6±0.5)g,平均体长为(6.2±0.8)cm,已可较好开始摄食配合饲料。在实验室内将鱼体用1%盐水浸浴消毒,于大水族箱中暂养后将幼鱼随机分为10组,放入全自动水循环系统水族箱中,充气,保持溶氧不低于7 mg/l,温度控制在(23~25)℃,pH值为(7.6±0.1)。待史氏鲟适应新环境后,开始投喂配合饲料,日投喂3次,配合饲料按鱼体重的5%计,及时清除残饵及粪便。持续充氧并开动水循环,保证水质清新。

1.2 天然饵料的游离氨基酸分析

称取水蚯蚓和摇蚊幼虫样品0.05~0.20 g,用4%磺基水杨酸处理,日立835-50型氨基酸自动分析仪分析,测得游离氨基酸数据。

1.3 单体氨基酸的诱食活性试验

1.3.1 试验装置

水族箱(60 cm×50 cm×30 cm)2个、恒流泵(HL-1型,上海沪西分析仪器厂)、小气石(半径1 cm,高2 cm)、成套烧杯和容量瓶、自制水箱(体积100 L)。

1.3.2 试验药品及处理

氨基酸包括L-苏氨酸、L-谷氨酸、L-甘氨酸、L-丙氨酸、L-精氨酸和L-脯氨酸,纯度均为分析纯。氨基酸用蒸馏水配成浓度分别为10-3、10-4、10-5mol/l的溶液,冷藏备用。

1.3.3 水迷宫试验设计

本次诱食试验采用行为学方法进行,采用自制水迷宫(60 cm×50 cm×30 cm),装置如图1所示。

图1 水迷宫装置图

水迷宫内设有5个区域:A区、A'区、B区、B'区和C区。放入C区的鲟鱼可以由两侧入口通过B区或B'区而自由出入A区或A'区。C区装有出水管,A区和A'区装有进水管。

测试时,先将迷宫内由C区通向B区或B'区的入口用障板拦住,将进水管流速调整为1 000 ml/min,试验用水经过24 h曝气充氧(pH值为7.6),试验装置内水深10 cm,正式试验时,将经过饥饿处理的试验鱼20尾放入水族箱中,让其适应10 min后在A区、A'区投入试球(小气石),试球通过恒流泵上的软管与装有蒸馏水(对照组)或氨基酸溶液(试验组)的烧杯相连。开动恒流泵,3 min后拿开障板,开始计时,记录10 min内试验鱼进入有效区的总尾次。试验时调节好光照和观察距离,试验过程中保持安静。随机确定A区或A'区为试验区或对照区,让对照区与试验区交叉重复进行确定。在每次试验结束后更换水族箱内水并用清水洗试验鱼和试验水族箱。每项测试重复3次,重复间隔一天进行。

1.3.4 数据分析

以10 min为单位,取试验鱼进入有效区的总次数作为观察值,计算各重复观察值的平均数,以“平均值±标准误(Mean±S.E.)”表示。以试验组与对照组的数值之差的大小判断氨基酸不同浓度对史氏鲟的诱食效果。所得数据采用t检验法进行统计学处理。

2 结果与分析

2.1 水蚯蚓和摇蚊幼虫的游离氨基酸组成(见表1)

表1 水蚯蚓和摇蚊幼虫的游离氨基酸组成(μmol/g)

由表1结果显示,天然饵料水蚯蚓和摇蚊幼虫均富含多种氨基酸,水蚯蚓游离氨基酸含量中丙氨酸为2.523 3 μmol/g,谷氨酸为1.085 7 μmol/g,苏氨酸含量为0.791 4 μmol/g;摇蚊幼虫游离氨基酸中苏氨酸为15.767 3 μmol/g,谷氨酸4.116 9 μmol/g,丙氨酸 3.573 0 μmol/g,精氨酸 3.076 6 μmol/g,脯氨酸1.287 8 μmol/g。

目前多个诱食试验研究结果表明,多种L-氨基酸能对水产动物的嗅觉和味觉产生刺激作用,达到诱食效果。如低浓度的丙氨酸、精氨酸、蛋氨酸、谷氨酸和脯氨酸的刺激就能使大比目鱼嗅觉或味觉产生反应(Yacoob等,2007);在浓度同为0.05 mol/l时,饲料中添加适量的丙氨酸和脯氨酸对中华鳖有明显的诱食作用(潘训彬等,2008),适当浓度的精氨酸、丙氨酸以及赖氨酸对异育银鲫的摄食行为具明显的刺激作用(赵红月等,2010);甘氨酸+组氨酸对真鲷有非常好的诱食效果(胡水鑫等,2011)。本研究根据测得的结果选择了水蚯蚓和摇蚊幼虫中含量较高的苏氨酸、谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、精氨酸和脯氨酸这六种L-氨基酸,每种氨基酸三个浓度对史氏鲟幼鱼进行后续的水迷宫诱食试验。

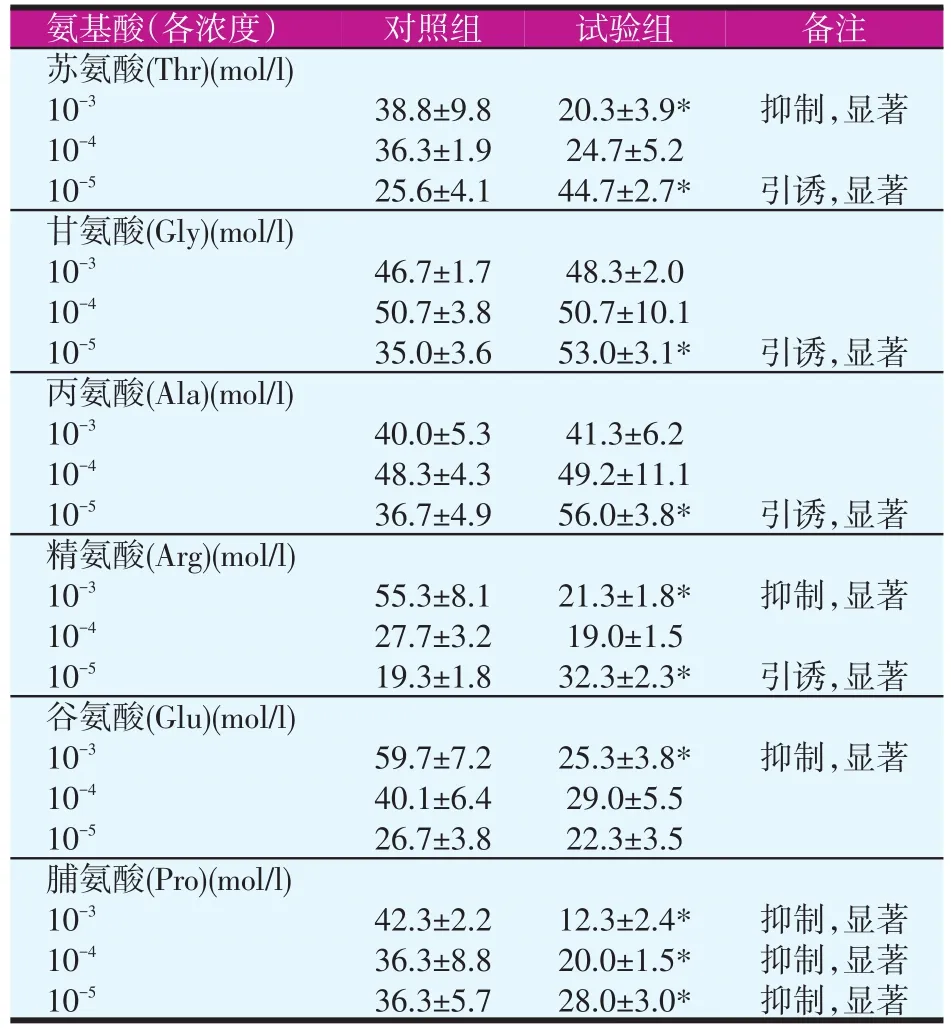

2.2 单体氨基酸对史氏鲟幼鱼的诱食活性

水迷宫试验结果如表2所示,史氏鲟味觉与嗅觉比较敏锐,对氨基酸有不同程度的反应。低浓度(10-5mol/l)的苏氨酸对史氏鲟均有显著的引诱作用,而高浓度(10-3mol/l)却有显著的抑制作用;低浓度(10-5mol/l)的甘氨酸对史氏鲟均有显著的引诱作用,当浓度较高(10-3、10-4mol/l)时,与对照组无明显差异;低浓度(10-5mol/l)的丙氨酸对史氏鲟均有显著的引诱作用,而浓度较高(10-3、10-4mol/l)时,与对照组无明显差异,诱食效果不明显;低浓度(10-5mol/l)的精氨酸对史氏鲟均有显著的引诱作用,而高浓度(10-3mol/l)却有显著的抑制作用;不同浓度的谷氨酸对史氏鲟均有一定的抑制作用,当浓度较高(10-3mol/l)时,对史氏鲟的抑制作用最为显著;不同浓度的脯氨酸对史氏鲟均有显著的抑制作用,浓度越高,对史氏鲟的抑制作用越为显著。

表2 单体氨基酸对史氏鲟幼鱼的诱食活性(Mean±S.E.,n=3)

根据试验结果可知,史氏鲟对氨基酸有较强的反应,10-5mol/l的苏氨酸、甘氨酸、丙氨酸和精氨酸的试验组有明显的诱食活性,与对照组有显著性的差异(P<0.05),其中苏氨酸和精氨酸出现“低促高抑”的现象,当浓度低时表现为促进作用,而浓度高时表现为抑制作用;高浓度的苏氨酸、精氨酸、谷氨酸、脯氨酸(10-3mol/l)对鲟鱼呈显著的抑制作用(P<0.05),其中脯氨酸和谷氨酸对鲟鱼的抑制作用呈现较明显线性关系,浓度越高抑制效果越明显。

3 讨论

目前,国内外关于氨基酸用于史氏鲟诱食剂的研究甚少,本研究通过测定史氏鲟喜食的天然饵料成分来快速锁定可能有效的诱食物质。选用较高含量的游离氨基酸种类进行试验,结果显示,所选择的氨基酸种类中,浓度低至10-5mol/l的苏氨酸、甘氨酸、丙氨酸和精氨酸的试验组有明显的诱食活性,与对照组有显著性的差异(P<0.05),此结果与甘氨酸和丙氨酸引起俄罗斯鲟、西伯利亚鲟和闪光鲟反应的最低有效浓度为10-6mol/l的研究结果类似(Kasumyan等,1994);而高浓度的苏氨酸、精氨酸、谷氨酸、脯氨酸(10-3mol/l)则呈显著的抑制作用(P<0.05),这与高浓度甘氨酸和酪氨酸对黄鳝摄食表现出抑制作用的试验结果类似(杨代勤等,2003)。结果表明,较低浓度氨基酸即可对史氏鲟表现出良好的诱食活性,过高浓度则会抑制其摄食,最适添加浓度需要进行进一步研究。研究结果为研制史氏鲟幼鱼人工配合饲料提供了试验依据,有望通过添加合适浓度的氨基酸来促进史氏鲟幼鱼摄食配合饲料,提高人工驯饲成功率,结果亦证明此快速筛选方法可行。通过研究水产动物喜食天然饵料成分进而筛选促摄食物质可为研发名特优水产动物诱食剂及全价高效配合饲料提供新思路。