新闻话语研究的超学科转向*

——以英国《卫报》中国反腐新闻的话语分析为例

■ 王国凤 邵培仁

新闻话语研究的超学科转向*

——以英国《卫报》中国反腐新闻的话语分析为例

■ 王国凤 邵培仁

新闻话语如何从有学科界限的跨学科研究,走向紧紧围绕现实问题、摈弃学科界限的超学科研究,是当前该领域的重要课题。在超学科态势下,本文以英国《卫报》的中国反腐新闻为例,从四方面分析媒介传播的修辞力量和西方主流媒体的新闻偏向性:(一)议程设置和新闻框架;(二)意指概念“宣传官员”的话语意义建构;(三)中国官员的群体刻板形象;(四)反腐中心话语(“苍蝇”与“老虎”一起打)的互文性。研究发现《卫报》构建了一个符合西方受众心理构想的中国形象。

《卫报》;反腐新闻;新闻话语;超学科;意指概念;刻板印象;互文性

外媒普遍认为,在中国,反腐倡廉与经济改革、战争和平、环境污染等问题同等重要,关系到中国未来的走向。因此,这两年中国的高压反腐态势引起世界主流媒体的强烈关注。2013年,习近平总书记的铿锵之言“老虎、苍蝇一起打”成为世界流行语。2014年新年伊始,习近平总书记再次在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议表达“猛药去疴、重典治乱”的反腐决心,令国内外媒体无不侧目。中国快速崛起,成为世界第二大经济实体,一些国家和国外的媒体对中国抱有一种非常矛盾的心理,既艳羡“他者”的成功,又嫉妒“他者”的实力。有些报道看似客观中立,实则通过议程设置、新闻框架和语言的“陷阱”预设了负面的评价态度。

一、理论依据

新闻话语研究通常围绕着现实问题展开。研究者通过话语再现某个现象,分析其运用何种话语策略进行意义建构,挖掘隐含的话语霸权或意识形态,试图生产出理性的“再创”话语,创建更为公平、平等的社会秩序。当前的新闻话语研究已经走到了跨学科的状态,传播学、社会学、心理学、民族志研究、语言学等学科的理论与方法互相融合。但是,在分析具体现实问题时,难免受到学科壁垒的限制,难以得心应手。费尔克拉夫(Fairclough)提出了“超学科”的概念。他认为,“超学科”能使“不同学科或研究框架之间的对话有效吸收对方的学术逻辑”,因而成为“自身革新与发展的资源”。①如果跨学科还存在学科界限,那么超学科则摈弃了学科界限,甚至没有了学科意识,紧紧围绕现实问题而展开研究。

向超学科转型是新闻话语研究突破自身瓶颈的重要方向。对于新闻话语的研究将不仅仅停留于现实层面,而是以现实问题为导向,以生产“再创话语”为目的,深入社会,成为真正意义上的话语实践。在超学科的话语研究中,自然也关系到其他许多学科。但是,每一个相关的学科都以“非正统”的样态出现,服务于现实问题。②超学科不是学科之间的拼凑和整合,而是在整体态势下的融合和优化。通过这样一种开放的体系,新闻话语研究实现崭新的转型。

本研究以当前的中国热点问题“反腐”为例,在超学科态势下分析西方主流媒体的意义建构过程。本研究选取英国新闻报道作为语料,是因为它的外国通讯、评论和世界主义观点受到读者的普遍重视,其主要读者群是欧洲知识界人士和年轻读者。2013年《卫报》更是因率先报道斯诺登泄密的美国“棱镜计划”而名噪一时,其在欧洲知识界的影响力可以想见。按照常理,反腐应该是一件符合“普世价值观”的事情,应该得到普遍的理解和欢迎。但是,《卫报》的立场似乎并非如此,它以“超脱”“理性”的姿势,在肯定之余,再现了一个与现代文明相差甚远、复杂多样的中国。它所再现的中国现实,涉及到中国的各种问题,包括政治、经济、体育、民生等领域,反腐因而被建构成中国社会的一个缩影。

在这种基调之下,可以看出,本研究总体来讲是批评性的。在研究过程中,这种批评性分析和其它相关学科形成“对话”,与传播学、社会心理学和文学评论理论等互为呼应。

首先,新闻的倾向性可以从传播学的议程设置和框架理论来宏观把握。大众传播媒介通过在一定阶段内对某个事件或社会问题进行连续的突出性报道,从而引起公众的普遍关心和重视,进而成为社会舆论的中心议题。但是,这种关注是选择性的,是媒体有意识选择的结果。框架则进而关注新闻话语本身。它有两个层次的意义,第一层次用“定义问题”“诊断起因”“作出道德判断”“提出解决办法”;③第二层次在于“选择”和“突显”,记者常会有意识选择事件的某些方面,使被选择部分在文本中突显,达到他们想要的传播效果。④因此,通过观察新闻发布的时间段和新闻数量,并用内容分析的方法,分析具体新闻议题和新闻框架等,能够总体把握某一媒体对某一事件所持的基本态度。

新闻的倾向性还可以从符号学和社会认知心理学的角度去分析。语言符号所承载的意义在历史的长河中可能一成不变,也可能几经变迁;同一个符号,在不同的文化语境下,可能有不同的内涵和外延;不同文化、不同区域的人们对某一事物的分类可能有不同的视角,创造出不同的符号和概念。因此,对这类关键概念的分析通常能看出差异性,而这种差异性很可能蕴含了正面、中性或负面的倾向性态度。

新闻话语中还常常包含了固定的思维——刻板印象。这种刻板印象是通过对特定的人、事、物形成的概括的看法而构成一种思维定势,从而影响新闻框架的构建。一个著名的例子是萨义德的著作《报道伊斯兰:媒体与专家如何决定我们看世界其他地方的方式》,他通过政治评议与文学评论的方法阐述了西方媒体对于伊斯兰社会的僵固看法,揭示出即使最为“客观”的报道也“潜伏”了隐而不显的假设和扭曲的事实。⑤西方媒体对中国和中国的某一些群体、事物也有固化的偏颇看法,这些看法一方面影响着新闻框架的构建,另一方面又通过新的新闻文本加强了这些刻板印象。

新闻话语的倾向性分析还可以从文论中汲取“互文”和“多声”理论的营养。法国文论家克里斯蒂娃(Kristeva)认为,任何一个文本都具有历时性,现文本与各种前文本和后文本之间构成了巨大的语义“网络”,文本之间不断对话,各种差异和不同的声音汇成一个充满张力的复合体。⑥而巴赫金(Bakhtin)进一步认为,文本内部存在不同的“声音”,形成了“多声”(polyphony)现象,即这些带有某种观点和价值观的“声音”不是固定的立场,而是一个过程,在和潜在对象的对话中完成其功能,并且和其他“声音”一起构建了话语的公共空间。⑦

多声是新闻话语的主要特征。为体现客观与公正,新闻话语一般避免出现记者的主观想法,而把立场巧妙地融合在不同消息源的各种声音里,让这些声音互相竞争或部分融合,达成意义建构的传播学目的。费尔克拉夫对此表述得更为具体,他认为,互文即是“某话语中出现了另一话语的要素”,因而该话语出现了“清楚界定或无痕融入的其他话语片段特征”,插入的话语片段可以“赞成”“驳斥”或“嘲讽”其他话语片段。⑧只是,任何声音的植入都是有意义的,大众媒介在信息编码前一般首先会做意识形态方面的工作,谋划“共谋性观点”(Conspiracy Thesis)。⑨

二、语料收集与研究方法

本研究的语料从2013年1月开始,到2014年7月截止。2012年12月4日,习近平主席主持召开了政治局会议,审议通过中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”,反腐序幕由此拉开,《卫报》配合了中国反腐的节奏,密切关注新一轮反腐行动的开展情况,因而这个时间段的语料密集度比较高,具有典型意义。

在《卫报》网站键入关键词“China”(中国)和“corruption”(腐败),从2013年1月到2013年7月,共搜索到52篇相关新闻(包含报道和评论),以此为基础建立专用语料库。语料分析围绕以下几个方面展开:(一)议程设置和新闻框架:通过分析具体议题、新闻时间段、新闻类型、新闻基调等,把握新闻的整体构建情况;(二)意指概念:通过分析“宣传官员”的话语意义,反观西方主流媒体的修辞权力;(三)刻板印象:通过分析中国形象在媒体话语中的映射与中国官员群体刻板印象的形成,再现社会认知在媒介传播中的强大力量;(四)多声与互文:通过对反腐中心话语(“苍蝇”和“老虎”一起打)的互文性分析和“多声”应答,发掘议程设置、新闻框架、话语修辞等手段在意义建构中的统一性。

三、案例分析

从理论源头来看,“议程设置”与“新闻框架”来自传播学;“意指概念”(Ideograph)原意为“象形文字”,后转化为此义,属于符号学体系;“刻板印象”源自社会心理学;“互文性”与“对话性”最早出自于文学评论。这些概念似乎互不相干,难以融合,但是从现实的角度来看,通过这些视角的分析能够帮助我们比较清晰地掌握《卫报》对于中国反腐新闻的构建脉络。为解决问题而存在,这就是超学科的魅力。

(一)议程设置和新闻框架

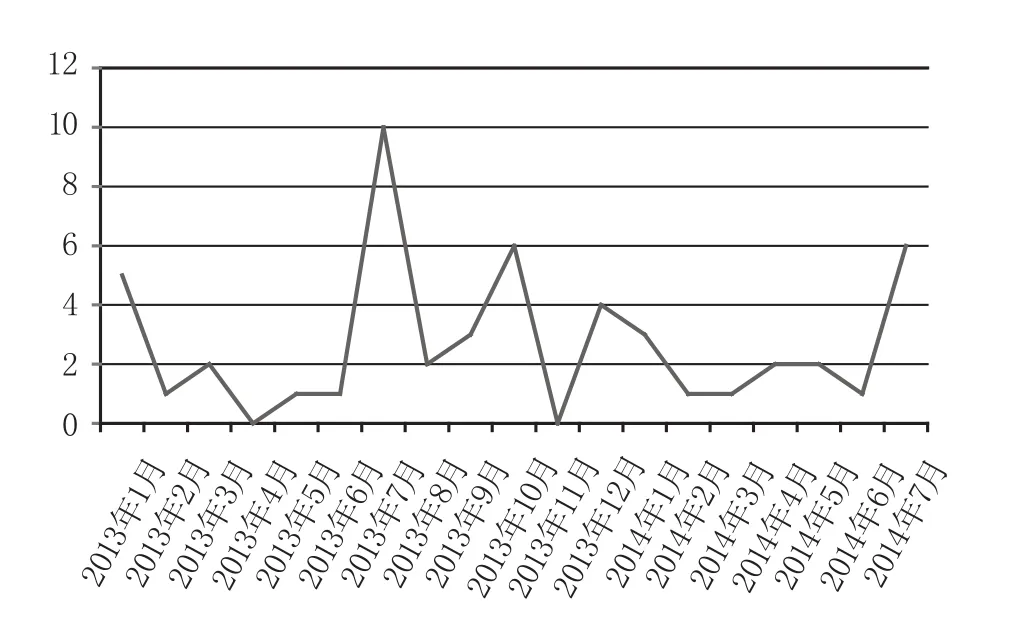

从新闻持续时间和新闻数量上来看,《卫报》对中国的反腐事件可谓持有坚持不懈的态度。从2013年1月到2014年7月,共19个月,一共52篇新闻,平均每月2.74篇。2013年7月份新闻数量最多,为10篇;2014年7月新闻数量位列第二,为6篇。详见图1。

图1 《卫报》关于中国反腐事件的新闻分布情况(2013年1月—2014年7月)

新闻包括了各个重要反腐议题,尤其突显了涉案的重要官员、知名人士以及外国企业,如薄熙来事件、周永康事件、刘志军事件、“表哥”杨达才事件、季建业事件、许志永事件、芮成钢事件、葛兰素史克事件、劳斯莱斯事件等报道范围也极为广阔,涉及到中国的诸多领域,如官员(14篇),医疗领域(11篇),商业领域(4篇),新闻界(4篇),体育界(2篇),军队(2篇),民间人士(6篇)。

从新闻类型来看,1篇为社论,3篇为评论,其他48篇均属硬新闻。社论发表于2013年7月22日,3篇评论的发表时间分别为2013年9月1日、2013年10月26日、2013年12月19日。评论文章认为,中国是“世界上最不诚实、最腐败的社会之一”,“唯有贿赂,企业才能生存”。一方面认为中国反腐强度和实践超出预期,另一方面对改革充满疑虑,甚至将南京市长季建业的落马归结为党内政治斗争。这些评论在所谓的客观叙述中质疑中国横扫官员腐败的动因,对中国社会充满了负面评价。

如果说某些媒体会称评论仅代表个人观点,不代表媒体态度,那么,社论展现的是新闻机构的立场,它的基调即是新闻机构的基调。《卫报》社论为总部位于英国布伦特福德的葛兰素史克公司贿赂案件极力开脱,认为事件的起因和根源是中国社会本身的腐败和由于腐败而造成的无序,甚至将发生在中国的一部分社会冲突归因于腐败。同时,对于中国政府的反腐行为以及解决腐败问题的办法充满质疑,从而建构了负面的新闻框架。

(二)意指概念:“宣传官员”

意指概念是以“一种高度抽象的符号再现模棱两可或界定有误的现实目标”,⑩也就是意识形态借以发挥作用的政治或文化关键词。11意识形态领域的争夺包含了话语意义的争夺,同一个所指,在各自的话语体系里,能指可能是不同的,甚至有着完全相反的意义,各方通常会对这些关键词给出“个性化”的定义和阐释,“合法化”地建构符合自身利益的意义网络、话语框架和社会秩序。而同一个能指,也可以用不同的符号来表示,构建大相径庭的意义,话语建构者通过操控这些符号来实现自己的话语意图。

意指概念和媒介框架、甚至议程设置都为意义争夺而服务,意图构造一个特定视角的世界。在《卫报》2013年1月5日题为《在中国反腐运动中,一位拥有47个情妇的官员落网》(Chinese Anti-corruption Drive Nets Official with 47 Mistresses)这篇新闻中,用到“propaganda officials in Guangzhou”这个词组,如果翻译成中文,应该是“广州的宣传官员”,但是,“propaganda”一词在英文中历来是贬义十足的概念,意为:以欺骗、掩盖等扭曲事实,促使群体忠实于某意识形态。查阅《新时代汉英大辞典》(吴景荣、程镇球主编,商务印书馆2000年第一版),可以发现“宣传部”译为“The Publicity Department”,使用了中性的“publicity”一词。另在《中国日报》电子版,搜索“publicity”,可发现18841个结果,出现大量的“Publicity Department”和“publicity head”这两种搭配,而搜索“propaganda”,则只有5个结果,而且没有一个是和“department”搭配(搜索日期:2015年4月13日)。

而在《卫报》网页上搜索“propaganda”,非常有意思的是,发现一篇题为“The Guardian View on Russian Propaganda:The Truth is out there”(《〈卫报〉看俄罗斯宣传:真相在外面》,2015年3月2日)的社论,这再次说明了“propaganda”一词的贬义,也有力说明了《卫报》在使用“propaganda officials”这一概念时所持的负面态度。由前苏联和平演变而来的俄罗斯,和共产党领导下的中国,如此一联想,《卫报》显然将俄罗斯和中国的宣传部门放在了同样的位置,也就不难发现《卫报》根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。

(三)刻板印象:中国形象与中国官员形象

《卫报》对“反腐人士”的构建还与西方国家对中国的刻板印象有关。《中国国家形象全球调查报告2013》的研究结果表明,其他国家的民众认为中国存在较大的现实问题,如“贫富差距大”“封闭守旧”“社会冲突激烈”等。12民调结果即当时的刻板印象。因此,新公民运动人士受到法庭的审讯,法律体系内的诉辩和法庭外的冲突,极容易被西方受众简化成“社会冲突激烈”模式。

人们按照已形成的固定看法直接得出结论。一方面刻板印象简化了人类的认知过程,减低了人们的认知推理负担,另一方面普遍性的结论容易无视差异,造成推理偏差和评价偏差,尤其当主流的观点(被报道最多的观点和情景)处于“价值判断体系最上层”的时候,这些观点就成为受众最容易提取和加工的信息。13因此,在“落后闭塞的中国形象”图式下,当《卫报》晒出医院的过道里都住满了病人的图片(参见2013年7月21日报道),受众直接就链接到“医疗条件落后”图式;当《卫报》又晒出一位摩登女士在LV专卖店购买最新款箱包的图片(参见2013年1月5日报道),受众联想到的是“贫富差距”;当《卫报》刊载出行人带着大口罩行走在灰暗的空气里的图片(参见2013年12月19日,2014年2月5日报道),受众触发的是“污染严重”图式。

这些存于脑海中的概念或心理表象成为受众判断事物的标准,而这种价值预判还会因为不断的激发确认而得到加强,为刻板印象的维持和进一步发酵提供进一步的社会条件。反腐事件中的贪官群体形象——资产丰厚、生活奢华、拥有众多情妇——已经成为中国官员的“大包袱”。《卫报》对中国高官的频频落网进行了详尽的、图文并茂的报道,还特地展示了两幅“低官”——“表哥”杨达才——粗俗不堪的画面图片圈出了杨达才腕上的名表。图片里的杨达才身体肥胖,双手叉腰,眉头微皱,似乎在视察工作现场,身后和旁边各有一名随行人员,典型的低素质的土豪官员形象。《卫报》不同于中国媒体,除了习近平、李克强等国家领导,《卫报》基本不关注、也无意于关注其他官员,因此不可能构建积极、正面的官员群体形象来抵消让国内外舆论哗然一片的负面效果。这一时期中国贪官在《卫报》的高曝光率,也使得欧洲知识界和其他《卫报》受众形成或加剧了对中国官员的负面刻板印象。

任何照片的拍摄,都有视角在起作用。这张图片的视角是多重的,有《卫报》新闻记者、编辑的视角在起作用,还有照片拍摄者的视角在起作用。这张引自路透社和中央电视台的照片(据《卫报》图片说明)背后还存在一个巨大的互文网络,各种相关的意象、观点互相交叉重叠,各种声音混杂在一起。但是,对于主要通过《卫报》获取中国消息的欧洲受众而言,这种互文主要在《卫报》提供的有限的中国新闻中发生,《卫报》提供的视角极容易潜移默化地进入他们的脑海之中,形成固定图式的刻板印象。

(四)多声和互文:“苍蝇”和“老虎”一起打

2013年1月22日,《卫报》在题为《习近平指示反腐运动要“苍蝇”和“老虎”一起打”》(Xi Jinping Vows to Fight“tigers”and“flies”in Anti-corruption Drive)的新闻中再现了四个声音,分别为习近平总书记、马萨诸塞州大学社会学副教授邓小刚(音译)、清华大学教授吴强(英译)和许多在中国的人士(many in China)。文内出现了两组对话:

第一组为:1.习近平总书记代表中共中央指示,要坚持“老虎”“苍蝇”一起打,既要坚决查处领导干部违纪违法案件,又要切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题,坚决杜绝“上有政策,下有对策”现象。2.邓小刚:20多年前中国领导人就发出警告,腐败有损党纪党规,当前经济波动和社会关注确实已经是反腐成为当务之急,但是一些强有力的利益集团可能会阻碍反腐进程。

第二组为:1.习近平总书记强调,有腐必反,有贪必肃,要把权力关进笼子里。2.许多在中国的人士:除非共产党进行彻底的政治改革,比如建立独立的司法体系和新闻体系,不然腐败问题无法连根拔起。3.清华大学学者吴强(音译):在共产党内部,反腐被用于进行政治斗争,今后的斗争会更加激烈;政府一面严格控制官员,一面限制党外反腐呼声,反腐成果通过媒体传递,帮助缓解民众愤怒;当到达一个平衡点的时候,当前热潮会消退,中央政府也会实施其他政策。

这种新闻编排,表面上看是基于某种客观和平衡的新闻处理手法,实质上编排者立场、目的和用心是不言自明的。

在这一系列反腐新闻中,此篇因为习近平总书记的“老虎”“苍蝇”一起打的反腐指示而具有特别重要的意义,其他新闻的内容均围绕这一点而展开,因此它与其他语篇之间形成了非常强大的互文关系。“老虎”“苍蝇”的纷纷落马证明了习近平落地有声的反腐话语,而几种不同声音亦在其他新闻中得到不断的呼应、强化和发展,一边证实,一边质疑,成为《卫报》对中国反腐报道的主旋律。

四、案例讨论

以西方主流媒体话语为例,目的有二。首先,通过研究,我们能清晰地看到西方主流媒体的话语策略和他们的思维方式;其次,通过这样的研究,我们还能清晰地看到“他者”眼中的中国。西方国家之所以能够在持续半个世纪的冷战对峙中占有优势,其中一个原因是西方国家高人一筹的意识形态修辞策略与地缘政治修辞策略,西方国家在构建意指概念的时候,通常能形成一股打动人心的“冲击波”,不战而屈人。14

《卫报》对于中国反腐行动的跟踪式报道,再次显示了其高度灵敏的媒体嗅觉和高超的叙事能力。反腐行动是中国新一轮改革和新一届领导班子的中心议题之一,《卫报》对此紧追不舍,涵盖了几乎所有的热点新闻,紧紧抓住了受众的眼球。《卫报》还运用了多样化的叙事策略和修辞策略,铺陈出符合西方受众构想的中国。他们以平静温和的叙事方式搭建了“凝视”的平台,混合着他们的意识形态、政治幻想和文化概念,将一部分真实的意义压制在文本与叙事的象征性社会行为中,将“进步”与“文明”的标签贴在“自我”的身上,而将“他者”置于边缘位置。他们将外企贿赂案的“原罪”归因于中国的腐败土壤,质疑中国作为世界第二大经济实体的真实性,构造似是而非的意指概念突显中国的“丑陋落后”,强化负面的刻板印象。但是,与此同时,我们也应该看到,媒介文本是现实的某种再现,虽然任何再现都带着特定的视角甚至偏见,但是某些事实也是铁定而冰冷的,我们要学会从质疑和批评中看到促使自我前进的地方。

五、结论

我国媒体的对外传播面临巨大的挑战,全球媒体议程同化,各国媒体越来越趋向于使用同一新闻主题、新闻框架、新闻用语、新闻语境建构舆论,研究作为西方主流媒体如何“叙述”中国故事、中国媒体该如何顺应国际媒介修辞潮流打造自我形象成了重中之重。这种以问题意识为导向的社会科学研究也越来越迫切地需要超学科的视野,立体多维地分析问题、高屋建瓴地解决问题。当前,大数据、计量社会科学等新命题正在快速改变社会科学的研究轨迹,新闻话语研究也势必在这股洪流中进一步打破学科壁垒,实现自己的转向。

注释:

① Fairclough,N..,Critical Discourse Analysis in Transdisciplinary Research.In Ruth Wodak&Paul Chilton,eds.,A New Agenda in(Critical)Discourse Analysis:Theory,Methodology and Interdisciplinary.Amsterdam:John Benjamins,2005.

② 吴宗杰,侯松:《批评话语研究的超学科与跨文化转向——以文化遗产的中国话语重构为例》,《广州外语外贸大学学报》,2012年第6期。

③ Gamson,W.Talking Politics.Cambridge:Cambridge University Press,1992.

④ Entman,R.M.Framing:Towards Clarification of a Fractures Paradigm.Journal of Communication.1993,43(4).

⑤ 参见[美]爱德华·萨义德:《报道伊斯兰:媒体与专家如何决定我们观看世界其他地方的方式》,阎纪宇译,上海译文出版社2009年版。

⑥ Kristeva,J.The Kristeva Reader.Oxford:Basil Blackwell,1986.

⑦ Bakhtin,M.M.The Dialogic Imagination:Four Essays,trans.by Caryl Emerson and Michael Holquis,Austin:University of Texas Press,1982.

⑧ Fairclough,N…Discourse and Social Change.Oxford:Polity Press,1992.

⑨ Hall,S.,Connell,I.&Curti,L.The“Unity”of Current Affairs Televisions.CCCS,University of Birmingham,Working Papers in Cultural Studies,1976,1(9).

⑩ McGee,M.C.The“Ideograph”:A Link between Rhetoric and Ideology.Quarterly Journal of Speech.1980(66).

(11)(14) 参见刘涛:《环境传播:话语、修辞与政治》,:北京大学出版社2011版。

(12) 《中国国家形象全球调查报告2013》,中国网,http://www.china.com.cn/news/2014-02/21/content_31547018.htm,2014年2月21日。

(13 )薛可、梁海:《基于刻板思维的国家形象符号认知——以〈纽约时报〉的“西藏事件”报道为例》,《新闻与传播研究》,2009年第1期。

(作者王国凤系浙江大学宁波理工学院教授,浙江大学传媒与国际文化学院在站博士后;邵培仁系浙江大学传媒与国际文化学院教授、博士生导师)

【责任编辑:张毓强】

*本文系中国博士后科学基金第53批面上资助项目“英美主要报纸的中国形象:话语视角”(项目编号:2013M531443)的研究成果。