中老年人类免疫缺陷病毒感染者抗反转录病毒治疗后的代谢变化

龙振昼,刘 华,王闻文,池宏亮,陈江平,黄丽秀,卓义理,聂青和

中老年人类免疫缺陷病毒(HIV)新发感染者不断增加,其发病数呈逐年增加趋势。这部分患者群体在生理、代谢、认知及心理等方面有一定的特点。目前,接受抗反转录病毒治疗(antiretroviral therapy,ART)后,HIV 感染者的生存期明显延长,但药物对中老年人代谢的影响也越来越受到关注。美国感染病协会(Infectious Diseases Society of American,IDSA)在其2013年修订版的《HIV 感染者初级诊疗指南》中,新增了一项关于代谢并发症的内容,用于指导ART 后HIV 感染者代谢变化的监测和管理[1]。我国大规模推荐HIV 感染者接受ART 已逾10年,对治疗后患者合并的脂代谢紊乱已有少量报道,但对中老年特定人群的研究不多。本研究对中老年HIV 感染者治疗前后多种代谢及相关指标的变化进行比较,旨在揭示HIV 治疗中抗反转录病毒药物对人体代谢的影响,减少相关并发症的发生,使HIV 感染者有更健康的生活。

1 材料与方法

1.1 资料来源

随机选取2010年1月—2013年12月、经福建省宁德市疾病预防控制中心确证的51例40岁以上HIV/艾滋病(AIDS)初治者为研究对象。51 例HIV 感染者均接受ART 至少1年以上。入组患者除外严重心、肾、肝、肺、代谢及其他免疫疾病。37名检测HIV 阴性的健康中老年人作为对照组,其年龄、性别构成、职业分布和生活习惯等与研究对象类似,无心脑血管、代谢等疾病,在观察期间未服用任何抗反转录病毒和影响代谢类药物。所有患者均告知本研究内容,并签署知情同意书。

1.2 检测指标

所有接受ART 的中老年HIV 感染者均检测治疗前及治疗1 年后的体质量指数、血压、空腹血糖、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等常用代谢相关指标,健康中老年人采用与HIV感染者相同时间和检测项目。中老年HIV 感染者同时检测治疗前及治疗1年后的CD4+T 淋巴细胞计数。

1.3 诊断标准

HIV 感染者诊断标准,依据2011 年版中华医学会艾滋病诊疗指南[2]:诊断HIV/AIDS必须是经市级及以上疾病预防控制中心确证试验证实HIV抗体阳性者。代谢综合征诊断依据2004年中华医学会糖尿病学分会关于代谢综合征的建议[3],具备以下4项组成中的3项或全部者,可以诊断:①超重或肥胖:体质量指数≥25.0kg/m2;②高血糖:空腹血糖≥6.1 mmol/L、餐后2 h 血糖≥7.8 mmol/L和(或)已确诊为糖尿病并治疗者;③高血压:收缩压/舒张压≥140/90 mmHg和(或)已确诊为高血压并治疗者;④血脂紊乱:血清三酰甘油≥1.7 mmol/L和(或)高密度脂蛋白<0.9 mmol/L(男)、<1.0mmol/L(女)。血脂异常诊断依据2007 年中国成人血脂异常防治指南[4],分为高三酰甘油血症、高胆固醇血症、混合型高脂血症(指同时具备高胆固醇和高三酰甘油者)和低高密度脂蛋白血症等4型。

1.4 统计分析

应用SPSS 19.0软件,建立数据库。正态分布的计量资料均以表示,偏态分布资料采用中位数(四分位间距)[M(IQR)]表示,均数比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

51例中老年HIV 感染者中,男39 例,女12例,男女比3.25∶1。年龄在41~78岁,其中41~49岁27例,50~59岁13例,60及以上11例,中位数48岁(IQR:43~59岁)。CD4+T 淋巴细胞计数中位数为201 cells/μL(IQR:104~230 cells/μL)。ART 方案为2种核苷类反转录酶抑制剂加1种非核苷类反转录酶抑制剂:司他夫定或齐多夫定、拉米夫定联合奈伟拉平或依非韦仑。

2.2 代谢指标检测结果

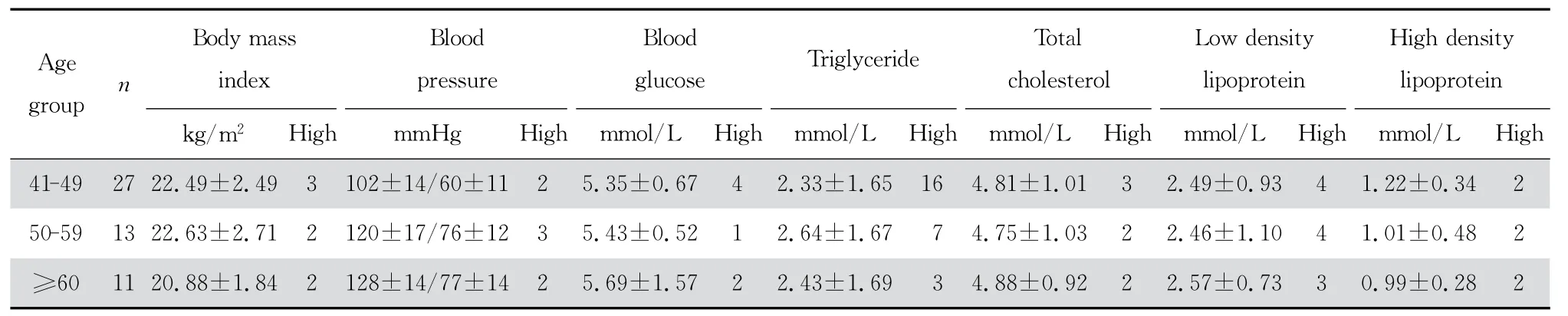

51例中老年HIV 感染者接受1年的ART 后,各年龄段体质量指数、血压、空腹血糖及血清三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白等代谢及相关指标都有不同程度的变化,以三酰甘油、低密度脂蛋白变化较为常见,而在50~59岁年龄段患者中各项指标变化明显,见表1。

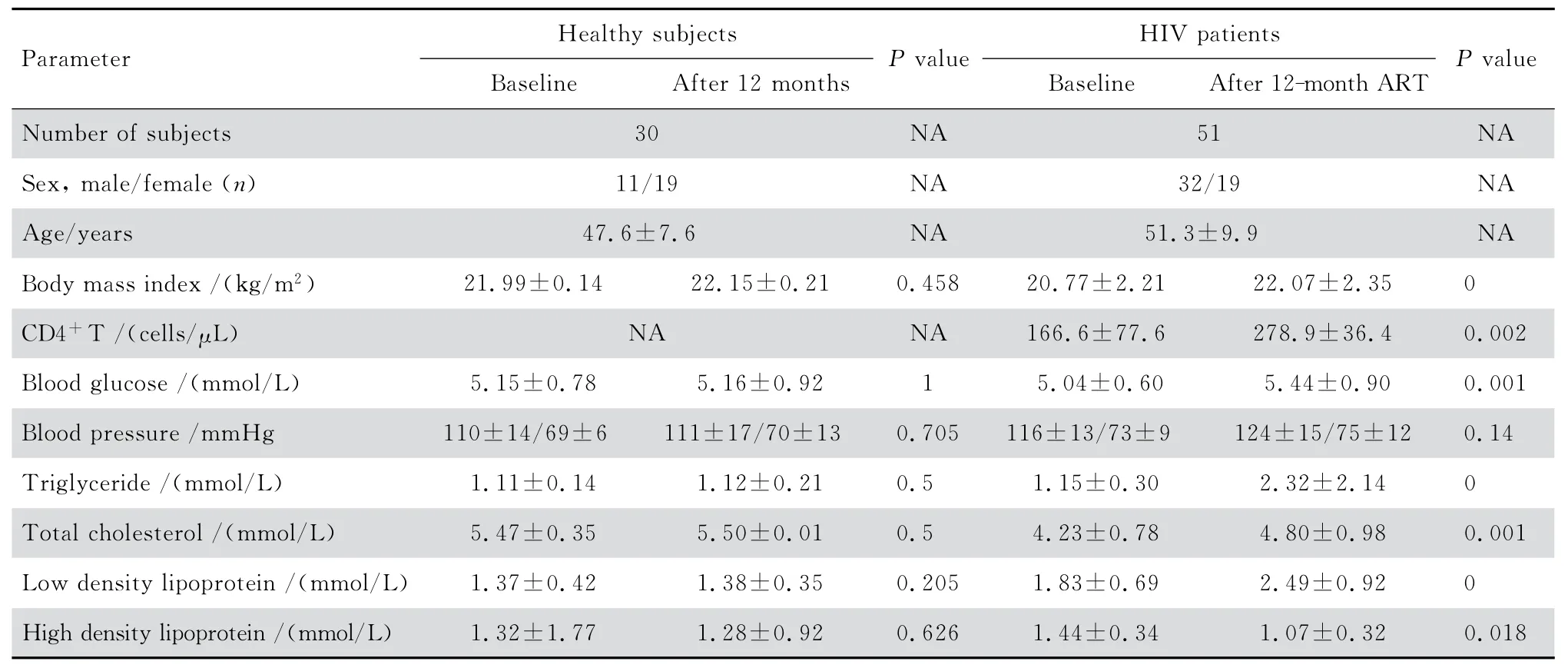

对照组健康中老年人的代谢指标值有变化,但差异无统计学意义(P>0.05)。在中老年HIV 感染者接受ART 前后代谢指标的检测对比中发现,治疗后体质量指数、空腹血糖及血清三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白值均有明显变化,差异有统计学意义(P<0.05),血压没有明显变化(P=0.15),见表2。

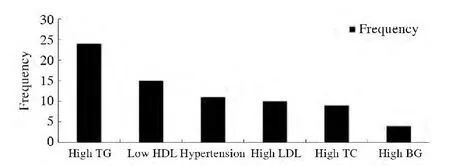

在这些异常指标中,出现频率最高的是血清三酰甘油的升高,其次是高密度脂蛋白的降低(图1)。部分患者代谢及相关指标的改变超过有临床意义的临界高值,疾病谱表现为:单一指标异常14例(27.4%),其中,低高密度脂蛋白血症6 例(11.8%),高三酰甘油血症4例(7.8%),高血糖3 例(5.9%),高低密度脂蛋白血症1 例(1.9%);混合型高脂血症4 例(7.8%);代谢综合征5例(9.8%);多于2 项指标异常但未达到代谢综合征诊断标准的19例(37.2%)。

表1 各年龄段HIV 感染者抗反转录病毒治疗后代谢相关指数变化Table 1 Change of metabolic indexes after antiretroviral therapy in middle-aged HIV patients(mean±SD)

表2 健康者与HIV 感染者抗反转录病毒治疗后代谢变化比较Table 2 Metabolic changes induced by antiretroviral therapy in middle-aged HIV patients in contrast to healthy subjects

图1 HIV 感染者抗反转录病毒治疗后代谢变化状况Figure 1 Change of metabolic parameters after antiretroviral therapy in middle-aged HIV patients

3 讨论

本研究应用常用代谢及相关指标监测中老年HIV 感染者ART 后的代谢改变,发现相对于健康中老年人[5],中老年HIV 感染者更易出现代谢紊乱。这些代谢紊乱包括高三酰甘油、高胆固醇、高低密度脂蛋白及低高密度脂蛋白等,部分患者也出现糖代谢异常及高血压。血脂变化、糖代谢紊乱和高血压等是代谢综合征的重要组成部分,与心血管事件的发生密切相关。其中高三酰甘油血症是主要的代谢异常,研究表明,部分未治疗的HIV 感染者也可出现不同程度的代谢紊乱,原因可能与HIV 引起的免疫反应及慢性炎性反应导致血管内皮系统损害有关[6]。此外,抗反转录病毒药物中齐多夫定、司他夫定及奈伟拉平等能影响脂肪代谢,进而影响糖代谢及血压水平,促进代谢综合征的发生,临床表现为形体改变、胰岛素抵抗和心血管事件发生率升高[7]。本研究中所有中老年HIV 感染患者均为初治者,接受治疗前的检查显示检测指标正常,且排除相关疾病,故考虑抗反转录病毒药物的作用可能是代谢改变的主要原因之一。

中老年HIV 感染者是一个特殊的群体,这个群体由于经济条件、社会和心理的变化而不断扩大[8]。由于对AIDS认知的差异,中老年HIV 感染的发现一般晚于青年人,故这些患者往往于病情进展期才被发现感染HIV,此时多伴有消瘦、营养不良等状况。所以,在初治前监测的代谢及相关指标往往显示非实际状况的正常甚至偏低,容易忽略导致代谢疾病发生的风险因素。中老年HIV 感染者经过ART 后,多数症状可有明显好转,生活质量提高,这种“医疗乐观”现象在改变患者心理状态的同时[9],也可能促使他们很快恢复以前的不良生活方式,包括暴饮暴食、吸烟、饮酒等[10]。加之患者的子女在得知其感染状况后,往往会更多地关注患者的饮食和生活舒适状况,提供过剩的营养,忽视患者正常的生活和锻炼。缺乏生活方式的干预和代谢相关知识的认知,最终可能使患者逐渐出现体质量指数的改变、营养不均衡,加之抗反转录病毒药物的影响,从而导致代谢紊乱的发生。但本研究时间跨度较短,尚有许多不足之处,我们对HIV 感染者,特别是中老年患者的临床代谢改变的观察及干预,将在以后的研究中进一步开展。

综上所述,代谢及相关指标的异常在中老年HIV 感染者ART 后很常见,部分患者甚至出现代谢综合征,这最终会增加心血管事件的发生。这是抗病毒药物、生活方式、心理、社会等多因素作用的结果。在临床随访过程中,不但要关注代谢相关检测的结果,也要关注代谢紊乱的评估与预测,更应关注心理疏导和生活方式的干预,必要时,对部分严重代谢紊乱的患者,可予药物等方式进行防治。最终的目的,是在治疗疾病的同时,减少药物及其他相关并发症的发生,提高生活质量,最大程度地延长HIV 感染者的预期寿命。

[1]Judith A,Aberg,Joel E,et al.Primary care guidelines for management of HIV[J].Clin Infect Dis,2014,58(1):1-10.

[2]中华医学会感染病学分会艾滋病学组.艾滋病诊疗指南(2011版)[J].中华临床感染病杂志,2011,4(6):321-330.

[3]中华医学会糖尿病学分会代谢综合征研究协作组.中华医学会糖尿病学分会关于代谢综合征的建议[J].中华糖尿病杂志,2004,12(3):156-161.

[4]中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390-413.

[5]樊晓寒,孙凯,王建伟,等.中老年高血压人群体位性低血压发生率及相关危险因素[J].中华高血压杂志,2009,17(10):896-900.

[6]赵香梅,孙挥宇,陈凤欣,等.获得性免疫缺陷综合征患者血脂和眼底动脉硬化的研究[J].临床荟萃,2012,27(14):1214-1217.

[7]黄宝国,蔡卫平,戴朝霞,等.高效抗反转录病毒治疗相关脂肪营养不良综合征的发生及其影响因素[J].中华传染病杂志,2014,32(3):134-138.

[8]Mekuria LA,Sprangers MA,Prins JM,et al.Health-related quality of life of HIV-infected adults receiving combination antiretroviral therapy in Addis Ababa[J].AIDS Care,2015,27(8):934-945.

[9]Shafer LA,Nsubuga RN,Chapman R,et al.The dual impact of antiretroviral therapy and sexual behaviour changes on HIV epidemiologic trends in Uganda:a modelling study[J].Sex Transm Infect,2014,90(5):423-429.

[10]Finkelstein JL,Gala P,Rochford R,et al.HIV/AIDS and lipodystrophy:implications for clinical management in resource-limited settings[J].J Int AIDS Soc,2015,18(1):19033-19039.