湖南农村青少年地方认同、自尊与生活满意的关系*

刘文俐 凌 宇

Proshansky 根据自我和物理环境之间的认知联结,从概念上定义了地方认同,他认为地方认同是自我的一部分,是通过人们意识和无意识中存在的想法、信念、偏好、情感、价值观、目标、行为趋向及技能的复杂交互作用,形成的与物理环境相关的个人认同(Personal identity)[1]。近年来,湖南省城镇化水平和质量有了显著提升,城镇化率从2007年的40.45%提高到2012年的46.65%[2]。城镇化进程带来了农村青少年成长环境的巨大变化。郑杭生从社会学的社会互构论视角阐述了中国转型期个人与社会的关系,认为一切现代化社会生活的现象,都是个人与社会互构共变的产物[3]。青少年正处于自我认同的关键期,地方认同作为与物理环境密切相关的一种自我认同,其作用机制在这一群体中也得到了部分澄清[4]:地方认同中介了学生对学校的意象评估和学业自尊之间的关系[5],地方认同感的发展有助于个体完成他们的社会与个人目标,提升孩子及家庭的幸福感[6]。城镇化进程中农村青少年地方认同感的形成是个体与环境交互作用的产物,影响其心理与行为的发展,而自尊与生活满意水平是衡量青少年积极心理发展的重要指标,在城镇化进程中开展以学校环境为背景的农村青少年地方认同感研究,探究地方认同与青少年自尊与生活满意的关系,澄清地方认同感特点及其对青少年心理发展的作用机制,能够促进城镇化背景下的农村青少年地方认同感的形成与健康发展,为预防其心理问题的发生提供理论指导和实证范例。

1 对象与方法

1.1 对象

自湖南省所属的隆回、祁阳、长沙、望城、江华、湘乡、桃源6个县农村青少年来。采样在当地中学进行,以班级为单位,采用团体施测。所有被试签署知情同意书并填答人口统计学资料。每个班级由两名心理学本科生和班主任担任主试。共调查1084人,其中男生537人,女生547人;年龄在12~19(15.53±1.76)岁,其 中12~14岁 组316人(29.2%),15~16岁组435人(40.2%),17~19岁组333人(30.6%);独生子女357人(32.9%),非独生子女727人(67.1%)。汉族984人(90.8%),少数民族100人(9.2%)。

1.2 方法

1.2.1 地方认同感量表(Place identification scale,PIS)[7]该量表由A Marcouyeux和G Fleury-Bahi在原有地方认同感量表的基础上根据青少年特点予以修订,共18个条目,分为3个维度,分别为地方依恋、地方依赖和群体认同。量表采用5级评分,从非常不同意到非常同意,分别计1~5分。在本次测评中,地方认同感总量表的Cronbach a 系数为0.82,3个分量表的Cronbach a 系数分别为0.87、0.72和0.77。验证性因素分析结果显示,该量表三因子模型的拟合指数GFI(拟合优度指数)为0.94,χ2/df为1.82,REMEA(标准化残差平方根)为0.04,表明该量表具有良好的信效度。

1.2.2 自尊量表(SES)该量表于1965年由Rosenberg 编制[8],共10个条目,分值越高,自尊程度越高。量表采用4级评分,从“很不符合”到“非常符合”,分别记1~4分。

1.2.3 生活满意度量表(Satisfaction-with-life Scale)[9]该量表由5个条目构成,采用7级评分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~7分,得分越高则生活满意度越高,该量表具有良好的信效度。

1.3 统计处理

采用SPSS 18.0和Amos 7.0 统计软件进行分析。

2 结果

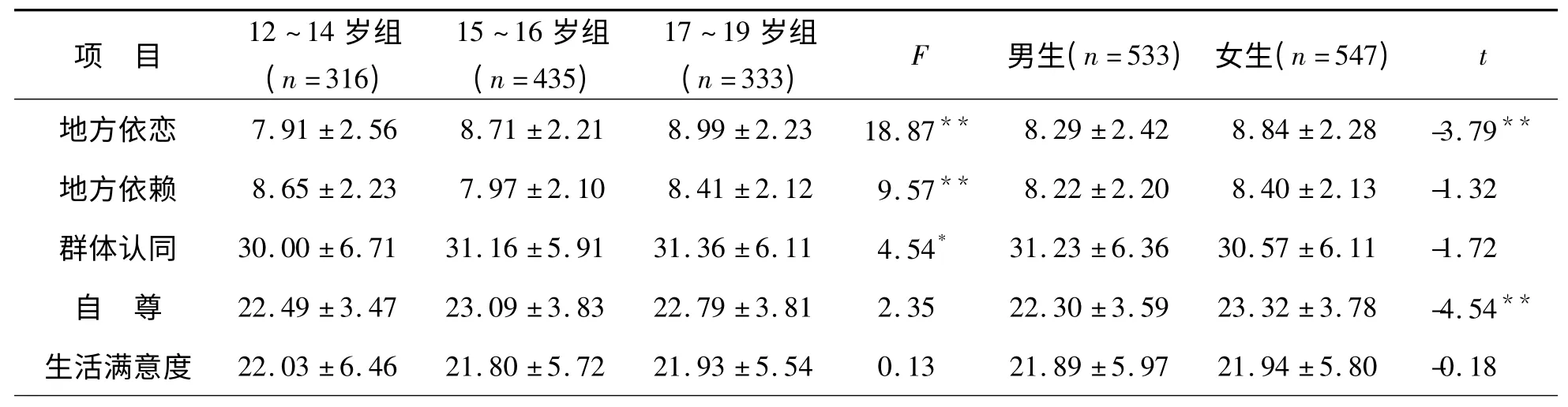

2.1 农村青少年地方认同感、自尊与生活满意度的年龄、性别差异分析

采用方差分析和独立样本t 检验对农村青少年地方认同感、自尊和生活满意度的年龄和性别差异进行分析,见表1。不同年龄农村青少年之间在地方依恋、地方依赖和群体认同三方面存在显著性差异。进一步的多重比较结果显示:12~14岁组农村青少年地方依恋得分显著低于15~16岁组青少年(P<0.001)和17~19岁组农村青少年(P<0.001);15~16岁组农村青少年地方依赖得分显著低于12~14岁组青少年(P<0.001)和17~19岁组青少年(P<0.01);同时12~14岁组农村青少年群体认同得分显著低于15~16岁组青少年(P<0.05)和17~19岁组农村青少年(P<0.01)。此外,不同性别青少年在地方依恋和自尊两个方面存在显著性差异,表现为女生的地方依恋和自尊均显著高于男生。

表1 不同性别、年龄农村青少年地方认同感、自尊与生活满意度的差异比较(±s)

表1 不同性别、年龄农村青少年地方认同感、自尊与生活满意度的差异比较(±s)

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.01,下同

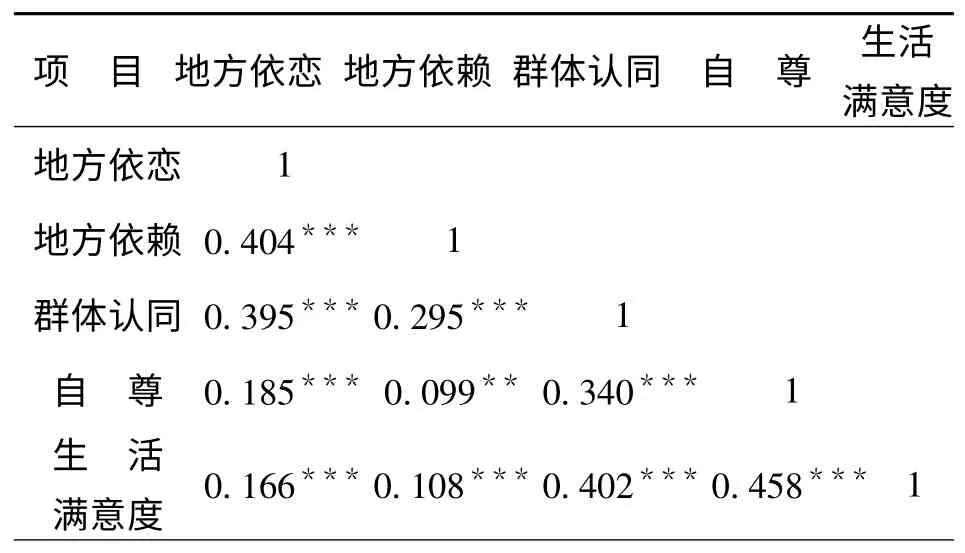

2.2 农村青少年地方认同感、自尊与生活满意度的相关分析

对农村青少年的地方依恋、地方依赖、群体认同、自尊与生活满意度进行相关分析(见表2),结果显示,农村青少年的地方依恋、地方依赖、群体认同、自尊与生活满意度之间均呈显著正相关(P<0.001),说明地方认同感越高,青少年的自尊和生活满意度水平也会越高。

表2 农村青少年地方认同感与自尊、生活满意度的相关(r)

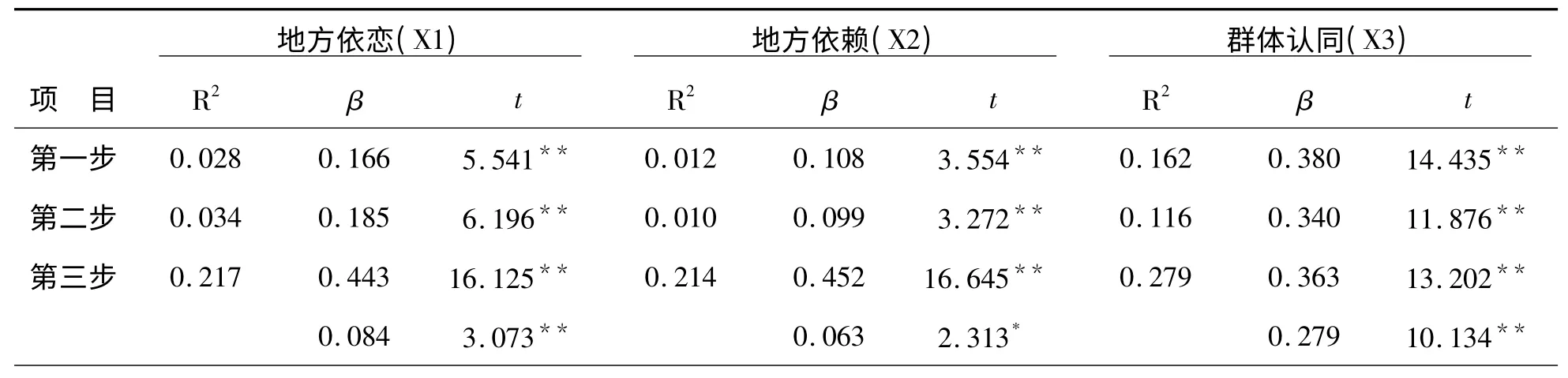

2.3 自尊在地方认同与生活满意关系中的中介效应分析

Baron和Kenny[10]提出中介效应检验必须满足以下条件:①自变量(X)能显著预测中介变量(W)和因变量(Y);②控制自变量(X)后,中介变量(W)能显著预测因变量(Y);③控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)的预测作用明显降低。如果控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)仍有显著的预测,就存在部分中介效应,如果控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)无显著的预测,就存在完全中介效应。

本研究依次对自尊在地方依恋(X1)、地方依赖(X2)和群体认同(X3)与生活满意度关系中的中介效应进行了分析(见表3)。以地方依恋为例,首先,将变量中心化,其次,建立3个回归方程:自尊(W)对地方依恋(X1)的回归方程、生活满意(Y)对地方依恋(X1)的回归方程、生活满意(Y)对地方依恋(X1)和自尊(W)的回归方程。结果显示,地方依恋可以分别预测生活满意与自尊(P<0.01),满足条件①。在控制了地方依恋(自变量X)后,自尊(中介变量W)仍可显著预测生活满意(因变量Y),满足了条件②。同时,控制自尊后,地方依恋对生活满意的预测作用明显降低,地方依恋对生活满意的标准化回归系数由中介变量引入前的0.166 下降到中介变量引入后的0.084,说明存在中介效应,由于此时的地方依恋仍能显著预测生活满意,所以是部分中介效应,而非完全中介效应,中介效应所占总效应的百分比为0.185×0.443/0.166=49.37%。自尊在地方依赖、群体认同与生活满意的关系中也为部分中介效应,中介效应所占总效应的百分比分别为41.43%和32.48%。

表3 自尊在地方认同与生活满意关系中的中介效应检验

3 讨论

埃里克森在《同一性:青少年与危机》中指出,“自我认同就是指青少年对自己的本质、信仰和一生中的重要方面前后一致及较完善的意识,也即个人的内部状态与外部环境的整合和协调一致”[11]。地方认同作为与物理环境密切相关的一种自我认同,其地方依恋和群体认同两个维度在本研究的农村青少年群体中表现出了随着年龄增长而提高的发展趋势。说明随着年龄的增长,青少年认知水平不断提升,其认同水平也会得到实质性的提高。而地方认同的地方依赖维度却表现出中间年龄组青少年的地方依赖显著低于低年龄组和高年龄组青少年。探究地方依赖的发生机制,有学者认为人们之所以会对某些环境产生依赖性,是因为这些地方具有独特的能力来满足人们需要的经历[12]。且自我认同具有连续性,这种连续性发生在人与环境的交互作用中,随着年龄的增长这种联系也在增长[13]。本研究中,12~14岁组农村青少年群体认同得分低于其他两组,此年龄组青少年正是经历从初中到高中的转折时期,其稳定性可能会偏低,提示这一时期青少年心理状况值得关注。

地方依恋指的是对特定地区的情感性联系,如人们更喜欢呆在某个地方,并感到舒适和安全[14]。本研究中,农村青少年群体中的女生较男生有着更强烈的地方依恋,这可能体现了情绪加工方式的性别差异。有研究显示,女性对情绪事件显示出更快的回忆速度以及对情绪线索存在更强的敏感性,且女性在情绪识别、情绪抑制、情绪记忆等情绪加工方面的优势及其更强的情绪障碍易感性,都可能与女性更大的“情绪脑”有关[15]。本研究结论与相关研究一致,有研究者[16]等认为个体对居住地的依恋越强,对地方认同的影响作用更显著。作为与物理环境密切相关的一种自我认同,地方认同可能会对青少年的自我概念如自尊等产生影响。农村青少年群体中的女生具有更强的地方依恋,且女生较男生有更高的自尊水平,说明两者之间可能存在一定的关系,其作用机制值得进一步探讨。

认知联结理论认为地方认同是自我认同的一部分,是“客观世界社会化的自我”(Physical world socialization of the self)[17]。自尊是一种包含着个体自我认知的价值判断,是个体对自我价值、重要性和成功的积极情感体验。对于地方认同造成的影响结果国内外也有相关的研究,弗勒里-巴等人认为,地方认同对居住满意度有显著的正向预测作用[5]。庄春萍等也发现城市认同水平会影响到人们的生活幸福感,认同水平越高,生活幸福感水平也越高[1]。在本研究中,以学校环境为背景的农村青少年群体的地方认同的3个维度都与自尊、生活满意度呈显著正相关,说明地方认同感越高,青少年的自尊和生活满意度水平也会越高,与相关研究结果一致。但三者关系为何尚不明确。为此,本研究尝试验证个体的自尊在地方认同的3个维度与生活满意关系中的中介效应。

中国城市化的进程带来了人口的巨大流动,人与环境之间的情感联结关系也被改变,人们对地方的认同感与归属感也受到了影响。在这一进程中,农村青少年地方认同感的形成也将影响其心理与行为发展,由此产生的社会心理后果也值得关注。本研究对农村青少年地方认同与自尊、生活满意度的中介效应分析结果表明,地方认同在一定程度上可以预测农村青少年的生活满意度,地方认同通过自尊的部分中介作用影响农村青少年的生活满意度。国外有研究表明地方认同影响人们对当地环境的态度[18]。本研究也发现,农村青少年地方认同的3个维度均会影响其生活满意度,且自尊在地方认同对生活满意度的影响中起到部分中介作用。因此,可以从地方认同的形成入手,增强农村青少年对所居住地区、学校的情感联结,培养学生的良好自尊水平,以提高其生活满意度和促进其心理健康发展。

[1]庄春萍,张建新.地方认同:环境心理学视角下的分析[J].心理科学进展,2011,19(9):1387-1396

[2]http://www.hn.xinhuanet.com/2013-05/14/c_115760021.htm

[3]郑杭生,杨敏.社会互构论:世界眼光下的中国特色社会学理论的新探索:当代中国“个人与社会关系研究”[M].北京:中国人民大学出版社,2010

[4]池丽萍,苏谦.青少年的地方依恋:测量工具及应用[J].中国健康心理学杂志,2012,19(12):1523-1525

[5]Fleury‐Bahi G,Marcouyeux A.Place evaluation and self‐esteem at school:The mediated effect of place identification[J].Educational Studies,2010,36(1):85-93

[6]Green C.A Sense of Autonomy in Young Children's Special Places[J].International Journal for Early Childhood Environmental Education,2013,1(1):8-31

[7]Marcouyeux A,Fleury-Bahi G.Place-identity in a school setting:Effects of the place image[J].Environment and Behavior,2011,43(3):344-362

[8]季益富,于欣,汪向东,等.自尊量表(Rosenberg self-esteem scale.SES)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:318-318

[9]Suh E,Diener E,Oishi S,et al.The shifting basis of life satisfaction judgments across cultures:Emotions versus norms[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(2):482-482

[10]Baron R M,Kenny D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of personality and social psychology,1986,51(6):1173-1173

[11]埃里克.Ho 埃里克森[J].同一性:青少年与危机,1998,1(9):9-9

[12]Moore R L,Graefe A R.Attachments to recreation settings:The case of rail‐trail users[J].Leisure Sciences,1994,16(1):17-31

[13]Korpela K M.Place-identity as a product of environmental self-regulation[J].Journal of Environmental psychology,1989,9(3):241-256

[14]Hidalgo M C,Hernandez B.Place attachment:Conceptual and empirical questions[J].Journal of environmental psychology,2001,21(3):273-281

[15]Gur R C,Gunning-Dixon F,Bilker W B,et al.Sex differences in temporo-limbic and frontal brain volumes of healthy adults[J].Cerebral cortex,2002,12(9):998-1003

[16]Knez I.Attachment and identity as related to a place and its perceived climate[J].Journal of environmental psychology,2005,25(2):207-218

[17]Proshansky H M,Fabian A K,Kaminoff R.Place-identity:Physical world socialization of the self[J].Journal of environmental psychology,1983,3(1):57-83

[18]Hernández B,Martín A M,Ruiz C,et al.The role of place identity and place attachment in breaking environmental protection laws[J].Journal of Environmental Psychology,2010,30(3):281-288