青少年受欺负与病理性互联网使用的关系:应对方式的调节作用*

钟云辉 赖水秀 唐 宏

近年来,随着互联网技术的发展,人们对互联网的使用越来越广泛和深入,其使用人群更是向年龄段的两端不断延伸。利用互联网进行各类活动已经成为青少年日常生活的一部分,作为互联网行业的潜在用户和生力军,中国青少年的互联网应用行为备受各界关注。截至2012年12月,中国青少年网民规模达2.35 亿,占青少年总体的66.4%[1]。青少年通过互联网能够便捷地进行人际交往、学习以及休闲娱乐活动,但同时也可以进行网络色情、网络赌博和网络诈骗等偏差行为,导致产生青少年的人际关系、心理健康等问题[2-3]。病理性互联网使用(Pathological Internet Use,PIU)指的是一种与上网有关的包括病态行为和认知适应不良的心理障碍[4]。雷雳等人结合国内外研究,将PIU 划分为6个维度[5],分别是突显性,心境改变,社交抚慰,耐受性,强迫/戒断症状和消极后果。以往研究以在校大学生为研究对象,进行了一系列研究。然而Tsai和Lin 认为,青少年正处于心理不成熟阶段,更容易成为病理性互联网使用的潜在危险群体[6]。有关数据显示,我国城市青少年中14%的人网络成瘾,人数大约在2400 万,并且随着互联网的不断普及和发展,病理性互联网使用的青少年人数将呈上升趋势[7]。

研究发现,青少年在现实生活中受到一系列负性生活事件的影响能够导致其病理性互联网使用的发生。杨珍研究发现,青少年经历的应激性生活事件越多,则电子游戏成瘾的可能性越大[8]。马利艳等人也指出,青少年对于生活事件的感知压力,导致其通过过度上网的方式得以解脱,因为在网络的虚拟条件下,青少年可以随意发泄在现实生活中体验到的负面情绪[9]。校园环境中,受欺负(Victimization)是经常发生的一种特殊的生活事件。研究发现,个体受到欺负后,会对其生理和心理带来极大地负性影响,往往表现出低自尊、情绪抑郁、学习困难等症状,有的甚至导致自杀行为[10]。张文新等将受欺负的类型分为3 类[11],即言语受欺负、关系受欺负和身体受欺负。本研究假设,青少年受欺负3个亚型能够分别预测其病理性互联网使用的6个维度。应对方式(Coping Style)是个体在面临压力时所采用的认知调节和行为努力的策略与方法[12]。青少年在现实生活中受欺负,通常会采取必要的应对方式,而不同的应对方式则可能会产生不同的结果:积极的应对方式往往能够减轻个体受欺负产生的负面情绪[13]。本研究假设,应对方式可能在青少年受欺负影响病理性互联网使用中起调节作用,积极的应对方式能缓和青少年受欺负对病理性互联网使用的影响。

综上所述,以往的研究虽然对青少年的病理性互联网使用进行一系列研究,但是针对受欺负与病理性互联网使用之间的关系,特别是二者亚型之间的关系以及应对方式在其中的作用机制研究相对缺乏。为此,本研究以青少年为对象,对应对方式在青少年受欺负和病理性互联网之间的作用进行探讨,以期为促进青少年的PIU 的预防与干预工作提供一些依据和支持。

1 对象与方法

1.1 对象

以班级为单位采用整群抽样法从江西省赣州市3 所城市初中抽取初一至初三的初中生657人进行问卷调查,有效问卷619 份(94.2%)。其中男生357人(57.7%),女生262人(42.3%),平均年龄为(15.68±1.63)岁。

1.2 方法

1.2.1 Olweus 儿童欺负问卷 张文新修订的儿童欺负问卷(初中版)[14],该问卷包括言语欺负、关系欺负、身体欺负3个维度,共6个项目,采用5 点计分,0 表示本学期没有发生过,1 表示只发生过1~2次,2 表示1个月2~3 次,3 表示大约1 周1 次,4 表示1 周好几次。本研究中该量表的内部一致性信度是0.83。

1.2.2 青少年病理性互联网使用量表(APIUS)[15]

该量表用来测量青少年病理性互联网使用水平,由雷雳和杨洋编制。量表由突显性、心境改变、社交抚慰、耐受性、强迫性上网/戒断症状和消极后果6个分量表组成,共38个项目。量表采用5 点计分,1代表完全不符合,2 代表比较不符合,3 代表不能确定,4 代表比较符合,5 代表完全符合,得分越高,说明病理性互联网使用的水平越高。该量表判定标准:将APIUS 的项目平均分得分大于等于3.15分者界定为“病理性互联网使用群体”,将APIUS 的项目平均得分大于等于3分小于3.15分者界定为“病理性互联网使用边缘群体”,将APIUS 的项目平均得分小于3分者界定为“网络使用正常群体”。本研究中,总量表项目的内部一致性信度为0.95,各分量表项目的内部一致性信度为0.85~0.93。

1.2.3 简易应对方式问卷 该问卷由解亚宁在国外应对方式量表基础上根据我国人群的特点编制而成[16]。包括积极应对和消极应对两个维度,共20个条目。问卷采用4 点计分,0 代表“不采取”,1 代表“偶尔采取”,2 代表“有时采取”,3 代表“经常采取”。积极应对包括12个条目,重点反映了积极应对的特点;消极应对由8个条目组成,重点反映了消极应对的特点。以积极应对与消极应对分数之差作为被试的应对方式评定分数。本研究中积极应对、消极应对分量表的内部一致性系数分别为0.93、0.87。

1.2.4 施测方法 以班级为单位集体施测,主试均为心理学专业研究生,测试时间15分钟左右。

1.3 统计处理

全部数据采用SPSS 16.0 进行分析。

2 结果

2.1 青少年病理性互联网使用的整体情况

根据前文关于病理性互联网使用群体的界定标准[15],本研究中“病理性互联网使用群体”的发生率为9.83%,“病理性互联网使用边缘群体”为5.47%,“网络使用正常群体”为84.70%。不同年级在6个维度上的差异均不显著。不同性别的青少年病理性互联网使用情况见表1。其中,女生在突显性和消极后果两个维度显著高于男生,男生在强迫/戒断症状维度显著高于女生,男、女生在其他维度及项目平均分差异不显著。

表1 不同性别的青少年病理性互联网使用的情况(±s)

表1 不同性别的青少年病理性互联网使用的情况(±s)

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

表2 青少年病理性互联网使用的6个维度与受欺负的3个维度的相关(r)

2.2 青少年受欺负对病理性互联网使用的回归分析

由表2 可知,分别以病理性互联网使用的6个维度为因变量,以与之显著相关的受欺负各因子为自变量,采用逐步回归的方法考察青少年受欺负对病理性网络使用的预测作用。结果表明,青少年关系受欺负(β=0.25,P<0.05)、身体受欺负(β=0.23,P<0.05)对强迫/戒断症状有显著的正向预测作用;青少年言语受欺负(β=0.26,P<0.05)、关系受欺负(β=0.26,P<0.05)对心境改变有显著的正向预测作用;青少年言语受欺负(β=0.33,P<0.01)、关系受欺负(β=0.29,P<0.01)和身体受欺负(β=0.30,P<0.01)对社交抚慰有显著的正向预测作用;青少年关系受欺负对消极后果有显著的正向预测作用(β=0.48,P<0.01)。

2.3 应对方式对青少年受欺负与病理性互联网使用关系的调节作用

为考察应对方式在青少年受欺负和病理性互联网关系的调节作用,分别以PIU 的6个维度为因变量,以能够显著预测PIU 各维度的相应受欺负因子为自变量,以应对方式为调节变量。根据温忠麟提出的调节效应分析方法[17],对自变量和调节变量进行中心化变化(即变量观测值减去其平均值)。首先将PIU、受欺负和应对方式得分进行中心化处理,然后将应对方式作为调节变量,通过回归方程分析PIU 与青少年受欺负之间的关系。

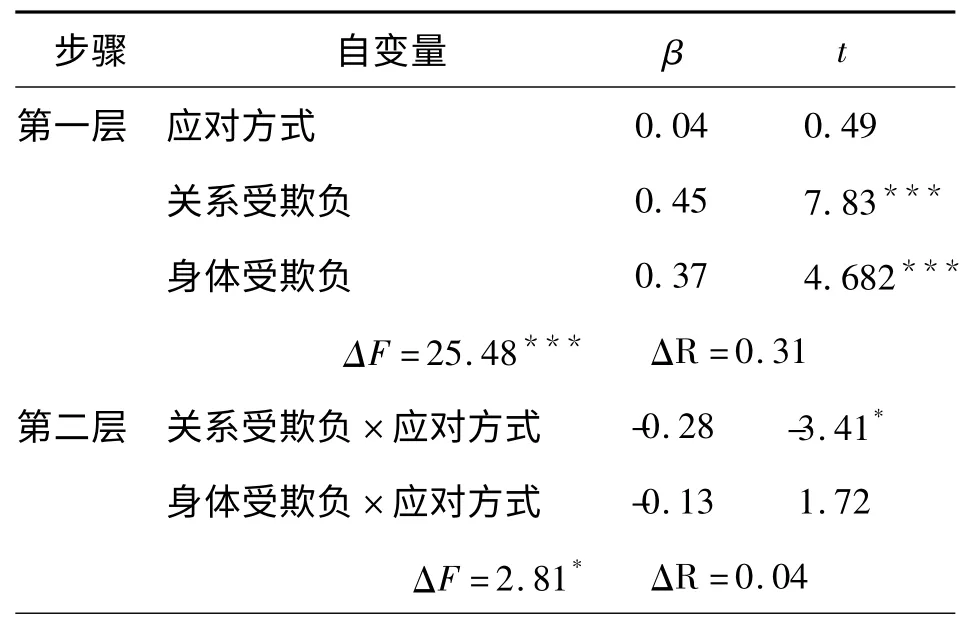

表3 显示,应对方式对青少年关系受欺负与PIU 中消极后果维度的关系具有显著的调节作用(ΔR=0.04,P<0.05),具体表现为应对方式对青少年关系受欺负与消极后果的关系有显著的负向调节作用(β=-0.28,P<0.05),即积极的应对方式能够降低青少年关系受欺负对消极后果的影响。研究发现,应对方式对青少年受欺负与PIU 其他5个维度之间关系的调节作用均不显著。

表3 应对方式在青少年关系受欺负与消极后果关系中的调节作用检验

3 讨论

本研究显示,青少年病理性互联网使用群体检出率为15.30%,其中“网络成瘾群体”的发生率为9.83%,“网络成瘾边缘群体”为5.47%。这一结果与以往研究一致[3,18]。具体表现为,女生在突显性和消极后果两个维度上得分显著高于男生,而在强迫/戒断症状维度上,男生得分显著高于女生。相对于男生,女生在青少年时期更关注自身的外在形象、人际关系,表现出更多的情绪问题[19]。互联网社交的匿名性和虚拟性使得女生在网上社交中能够不顾自身实际形象,轻而易举的获得他人的赞赏和肯定,因此她们更愿意沉迷于网络中,这使得互联网式的思维占据她们的现实生活,造成一系列的消极后果。而男生则更多的沉迷于网络游戏、网络赌博和观看色情信息等偏差行为[15],他们对于网络有着近似于强迫性的迷恋,停止互联网使用则会产生不良的生理反应或负性情绪,这是强迫/戒断症状因子的典型表现。以往研究指出,青少年病理性互联网使用在不同的维度上存在显著的年级差异,例如初一青少年病理性互联网使用的消极后果要显著高于初三年级[18]。本研究结果发现不同年级在6个维度上的差异均不显著,这有可能是因为被试数量原因,但也有可能因为随着互联网的普及,青少年的病理性互联网使用整体上均呈现严重态势。

对青少年受欺负3个亚型与病理性互联网使用6个维度进行相关关系研究发现,青少年受欺负3个亚型与突显性和耐受性两个维度均无显著相关,言语受欺负与消极后果无显著相关,其他受欺负亚型与病理性互联网使用的4个维度达到显著相关。进一步的回归分析显示,青少年关系受欺负对强迫/戒断症状、心境改变、社交抚慰和消极后果均有显著的正向预测作用;青少年言语受欺负仅对心境改变和社交抚慰有显著的正向预测作用;青少年身体受欺负仅对强迫/戒断症状、社交抚慰有显著的正向预测作用。总的来说,青少年受欺负与病理性互联网使用密切相关,尤其是关系受欺负。青少年关系受欺负指的是受欺负者遭到诸如造谣、离间和社会排斥等经历,这种伤害比言语受欺负、身体受欺负更加剧烈,对青少年的影响更大[20]。青少年阶段特别注重与同伴的关系,甚至有时将同伴关系超越与父母关系[19],在现实生活中遭到同伴的误会或者同伴排斥,往往造成人际关系不和谐,这种关系的破裂,青少年很容易通过互联网虚拟社交的方式重新建构自己的网络同伴关系,并且沉迷其中。

本研究结果显示,应对方式对青少年关系受欺负与PIU 中消极后果维度的关系具有显著的调节作用,突出地表现为积极的应对方式能够降低青少年关系受欺负对消极后果的影响。这一结果可能说明两个问题,第一,积极的应对方式能够使青少年关系受欺负后所体验的消极情绪降低,进而使其通过其他积极的方式解决所面对的受欺负事实,而不至于沉迷于网络。Annal 等人曾研究表明,不同的应对方式对所面对的负性生活事件产生的心理具有不同质的影响[21]。青少年受关系欺负后,如果他能够采取一种积极的应对方式,例如找同学诉说,请求父母、老师帮助,获得解决人际关系的技巧,那么其抑郁、自卑等情绪将会有所缓和,进而PIU 程度也将明显降低。第二,应对方式能够缓解青少年关系受欺负对PIU 的影响,却不能调节身体受欺负的作用,这是否意味着青少年受欺负3个亚型有可能以不同的机制作用于PIU。身体受欺负强调欺负者一方利用身体动作直接对受欺负者实施的攻击,不同于关系受欺负的间接形式[11]。本研究显示身,体受欺负直接对青少年PIU 消极后果维度产生影响,今后的研究中可以关注身体受欺负和言语受欺负这两种直接形式对青少年PIU 的影响是否存在某种调节作用或中介作用。

[1]中国互联网络信息中心(CNNIC).2012年中国青少年网络行为调查报告[OL/R](2012-12-31)[2014-06-10].http://www.cnnic.net.cn/

[2]Kong J,Lim J.The longitudinal influence of parent-child relationship and depression on cyber delinquency in South Korean adolescents:A latent growth curve model[J].Children and Youth Services Review,2012,34(5):908-913

[3]张锦涛,刘勤学,邓林园,等.青少年亲子关系与网络成瘾:孤独感的中介作用[J].心理发展与教育,2011,27(6):641-647

[4]彭子文,豆春霞,麦锦城,等.病理性互联网使用对中学生情绪的影响[J].中国健康心理学杂志,2010,18(10):1224-1226

[5]雷雳,杨洋.青少年病理性互联网使用量表的编制与验证[J].心理学报,2007,39(4):688-696

[6]Tsai C C,Lin S S J.Internet addiction disorder and chatting in the Czech Republic[J].CyberPsychology & Behavior,2004,7(5):536-539

[7]中国青少年网络协会.中国青少年网瘾报告2012[OL/R](2012-12-31)[2014-06-10].http://www.youth.cn

[8]杨珍.初中生生活事件与电子游戏成瘾的相关研究[J].中国临床心理学杂志,2005,13(2):182,192-193

[9]马利艳,郝传慧,雷雳.初中生生活事件与其互联网使用的关系[J].中国临床心理学杂志,2007,15(4):420-423

[10]刘小群,卢大力,周丽华,等.初中生欺负、受欺负行为与抑郁、自杀意念的关系[J].中国临床心理学杂志,2013,21(1):85-87

[11]张文新,王益文,鞠玉翠,等.儿童欺负行为的类型及其相关因素[J].心理发展与教育,2001,17(1):12-17

[12]冯娟,屈妍.中学生应对方式与家庭功能及自我效能感[J].中国健康心理学杂志,2013,21(2):253-255

[13]刘戌.中学生心理健康与应对方式的关系[J].中国健康心理学杂志,2013,21(8):1240-1241

[14]张文新,武建芬,Kevin Jones.Olweus 儿童欺负问卷中文版的修订[J].心理发展与教育,1999,(2):7-11

[15]雷雳,杨洋.青少年病理性互联网使用量表的编制与验证[J].心理学报,2007,39(4):688-696

[16]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:122-124

[17]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274

[18]徐夫真,张文新.青少年疏离感与病理性互联网使用的关系:家庭功能和同伴接纳的调节效应检验[J].心理学报,2011,43(4):410-419

[19]张文新.青少年发展心理学[M].济南:山东人民出版社,2002:35-38

[20]赵莉,雷雳.关于校内欺负行为中受欺负者研究的述评[J].心理科学进展,2003,11(6):668-674

[21]Annal L,Jillon S.The effects of social support and coping on the relationship between social anxiety eating disorders[J].Eating Behaviors,2010,11:85-91