“仁”的失落:“武士道”精神的伦理、道德批判

邸 小 松

(长春工业大学 艺术设计学院,吉林 长春 130012)

“仁”的失落:“武士道”精神的伦理、道德批判

邸 小 松

(长春工业大学 艺术设计学院,吉林 长春 130012)

“仁”作为中国传统儒家伦理、道德体系中的核心范畴,是基于“爱”的情感而生的一种道德判断,它又构成了维持整个社会的和谐安定,能够起到社会整合作用的价值观念和伦理、道德判断体系的逻辑起点。日本“武士道”伦理、道德体系中则显现出“仁”的失落,其表现有三:一是“仁”之内涵与对人的道德要求发生变异,二是“仁”在整个“武士道”精神体系中的地位的下降,三是武士嗜杀的行为显现出对“仁”的反动。

仁;武士道;忠义

比较中日历史发展,可以发现一个饶有趣味的问题:“士”作为精英阶层,在中日两国漫长的古代社会史进程中,无疑都起到了中流砥柱的作用。不同的是,在中国古代文化史上备受尊崇、敬仰的是那些具有“民吾同胞,物吾与也”(张载《西铭》)情怀和“圣人”、“君子”人格魅力的“文士”,诸如孔子、孟子、屈原、杜甫、朱熹等;而在传统日本人伦理道德体系即“武士道”精神的演进中名垂不朽的,则是那些好勇尚智、重名轻死的“武士”,如楠木正成、千利休、林子平、真木和泉等。

尽管古代日本文化包括社会政治、伦理、道德判断体系等深受中国传统文化的影响,但这一重“文”、一重“武”的现象,依然能够反映出引导日本历史文化发展长达700年之久的“武士道”与中国传统价值、道德判断体系的巨大不同。其中最大的差异性,莫过于“仁”这一道德范畴在中日两种文化传统中的地位之不同。众所周知,“仁”在中国传统儒家伦理、道德体系中居于至高无上的核心地位。这一观念,早在16世纪就随着“朱子学”的引进而传入日本[1],但后来的日本文化史却显示出某种对“仁”的本来精神的拒斥和政治化改造。这集中呈现在其“武士道”文化传统中。本文试图从“仁”这一道德范畴在“武士道”精神中地位的探求出发,对“武士道”精神的特质进行一些探索、分析,并做出相应的批判、评价。

一、以“忠义”为核心的“武士道”精神

所谓“武士道”,乃是“要求武士遵守的,或指示其遵守的道德原则的规章”[2]15。虽然它并非成文法典,没有明确的知识谱系,但通过近现代的一些学者的研究,我们可以大致揭举出“武士道”精神体系中的一些重要伦理、道德范畴,釐清它们之间的关系并确定他们在“武士道”精神体系中的地位。日本学者新渡户稻造于1899年写就的《武士道》一书,为我们提供了这一便利。作者从“武士道”的渊源、“武士道”的主要道德判断范畴、武士的训练和教育等方面入手,系统地阐释了“武士道”“作为封建制度之子的光辉”[2]13的文化内涵及其在日本文化发展尤其是国民性的塑造中产生的重要影响。

他所概括出的“武士道”精神体系中的一些重要的伦理、道德范畴如下:

义、勇、仁、礼、诚、名誉、忠义、克己、自杀、复仇。

“义”是“武士准则中最严格的教诲”[2]23;“勇”则是实践“义”这严格教诲的必备素质,正如作者所说:“义和勇是一对孪生兄弟,同属武德”,“如果武士道没有敏锐而正确的勇气感、敢做敢当、坚忍不拔的精神,那么义理便很容易变成怯懦者的安乐窝”[2]24-25。“仁”作为“人的精神属性中最高尚的东西”,是作为预防“穷兵黩武”的专制政治的工具:“能够在最坏的专制中挽救我们的东西,便是仁。”[2]29但“过于义则固,过于仁则懦”[2]31。礼、诚、名誉、忠义、克己等范畴则分别被作者依次按照文化的“互补性”的需要,置入其论述体系中。如“礼”来自于“仁”:“真正的礼貌是对他人的情感的同情性的关怀的外在表现”[2]36,“由于尊重他人的感情(仁)而产生的谦让和殷勤的心态,构成礼的根本”[2]35。“诚”则是保证“礼”不至于流于虚伪而产生的道德律令:“没有信实和诚实,礼仪便是一场闹剧和演戏。”[2]42因为“正直这个观念(义、诚)是同名誉不可分割地混合在一起的”,所以“自杀”和“复仇”行为便得到了合法性的解释:或是为了维护不可侵犯的名誉,或是为了维护“义”。“忠义”是指个人对国家或者他的合法掌权者的绝对服从的义务。它作为一个纽带,“把封建道德联结成一个匀称的拱门的拱心石”[2]50。

以上诸多范畴在“武士道”精神体系中并非平等并列,而是有着主次之分。源于神道教义的“忠义”,在“武士道”精神体系中具有至高无上的重要性。根据《古事记》的记载,日本天皇家族乃是神道教中最重要的神祗“天照大神”的后裔,是按照神的意志来统治人间的。因此,对“万世一系”的天皇的忠诚,便具有了宗教意义上的遵循神的意志的不可动摇性和至高无上性。新渡户稻造指出:“神道的教义包含了可以称为我们民族的感情生活中两个压倒一切的特点——爱国心和忠义。”[2]19“由神道的教义所刻骨铭心的对主君的忠诚、对祖先的尊敬以及对父母的孝行,是其他任何宗教所没有教导过的东西,靠这些对武士的傲慢性格赋予了服从性。”[2]18此种“忠义”与中国传统儒家伦理、道德体系中的“忠”有着某些相似之处,比如“认为国家是先于个人而存在的,个人是作为国家的一部分而诞生出来的,因而个人就应该为国家,或者他的合法的掌权者,去生去死。”[2]54但从起源上讲,中国古人对民族、国家、君主的“忠”,更多的源自其自觉承担民族大义,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的忧患意识*可参看牟宗三《中国哲学的特质》(上海古籍出版社1997年版,第12页)、徐复观《中国人性史论(先秦篇)》(华东师范大学出版社2005年版,第14页)中的相关论述。传统儒家伦理、道德体系中的“忠”,很大程度上也受到类似宗教意识的影响,如西汉董仲舒“天人合一”、“大一统”理论对君臣关系的定位;日本“武士道”精神体系中的“忠义”,则亦受中国传统儒家伦理、道德思想的影响。本文此处所做的比较,只从主要方面进行;而此种比较亦非本文之重点,故概言之。。

通过以上的论述,我们可以发现,在“武士道”伦理、道德体系中,“忠义”居于核心地位。尽管新渡户稻造的理论宣称“支撑着武士道整个骨架的三个鼎足被称为仁、智、勇”[2]58,但“仁”在整个“武士道”精神体系中仅仅处于从属地位,并非如其所强调的那样重要。我们不禁要问,何者为“仁”?它在中国传统儒家伦理、道德体系中处于何种地位?“仁”的含义在“武士道”精神体系中是否与之相同?而作为“武士道”之行动主体的武士的行为,是否符合新渡户稻造所谓的“仁、智、勇”三足鼎立的道德行为规范?

二、“仁”之本义及其在传统儒家伦理、道德体系中的地位

“仁”字古文作“忎”(《说文解字·人部》),因此可以说,“千心相通乃可以称仁”。[3]从这种意义上讲,《孟子·尽心下》所谓“仁者,人也”,便可以理解为“仁”乃是人所共通的本性。那么,这种人类共通的本性是什么呢?

《说文解字》云:“仁,亲也。”《孟子·告子上》云:“仁者爱人。”说明“仁”乃是人类所共有的“亲”、“爱”之情感。传统儒家伦理、道德体系认为,此种“亲”、“爱”之情感是人的内在属性。《孟子·告子上》云:“仁者,人心也。”意即仁爱乃是根植于人心的一种与生俱来的天性,也就是通常所谓的“性善论”。在此前提下,要具备“仁”的道德品格,只需“求其放心”(《孟子·告子上》)即可,而不须求之于外、求之于人:

仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。(《论语·述而》)

为仁由己,而由人乎?(《论语·颜渊》)

恻隐之心,人皆有之。……恻隐之心,仁之端也。(《孟子·告子上》)

无恻隐之心,非人也。(《孟子·公孙丑上》)

“仁者爱人”、“我欲仁,斯仁至矣”、“为仁由己”的宣言,昭示了下面的结论:所谓“仁”,是基于人的最基本的情感——爱——衍生出来的道德判断范畴。贾谊《新书·道术篇》云:“亲爱利子谓之慈”,“子爱利亲谓之孝”,“兄敬爱弟谓之友”,“弟敬爱兄谓之悌”。正是以这种血缘的“亲爱”、“敬爱”的情感为逻辑起点,儒家展开了其社会整合论:

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与。”(《论语·学而篇》)

在儒家看来,“爱”是“仁”的根本所在。“本立而道生”之“道”,并非玄之又玄的哲学本体,而是“不离乎人伦日用”、“极高明而道中庸”的“道”,[4]正如董仲舒所云:“道者,所由通于治之路也。”(《汉书·董仲舒传》)也就是指维持整个社会的和谐安定,能够起到社会整合作用的价值观念和伦理、道德判断体系。我们看孟子所说的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》),正是基于仁爱展开的社会整合。

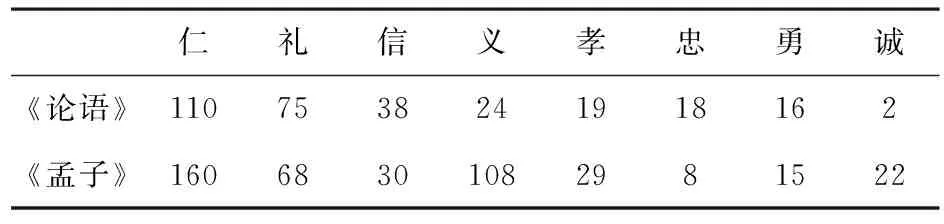

如果将“仁”、“义”、“礼”、“孝”、“信”、“诚”、“忠”、“勇”等伦理、道德范畴在儒家经典《论语》、《孟子》中的复现次数进行统计(见下表),我们可以直观地认识到“仁”在中国传统儒家价值观念、道德判断体系中的核心地位:

仁礼信义孝忠勇诚《论语》1107538241918162《孟子》16068301082981522

与其他伦理、道德范畴相比,“仁”在儒家经典中复现次数的绝对优势,说明了它与后者相较而具有的不可替代的重要性。值得注意的是,在日本“武士道”精神体系中占据着“三足鼎立”地位之“两足”的“忠”与“勇”,在中国传统儒家伦理、道德判断体系中,则尚不及“礼”、“信”、“义”等范畴,足见“武士道”精神与中国传统儒家伦理、道德体系之间存在着巨大的差异。

由此,可以作如下的结论:“仁”本是基于“爱”的情感而生的一种道德判断,它又构成了维持整个社会的和谐安定,能够起到社会整合作用的价值观念和伦理、道德判断体系的逻辑起点,在中国传统儒家伦理、道德体系中居于至高无上的核心地位。

三、“武士道”“仁”之失落与武士行为对“仁”之反动

既明“仁”之本义及其在中国传统儒家伦理、道德体系中的地位,我们就应该回答上文中提出的问题:“仁”的含义在“武士道”精神体系中是否与之相同?而作为“武士道”之行动主体的武士的行为,是否符合新渡户稻造所谓的“仁、智、勇”三足鼎立的道德行为规范?

首先,我们来回答第一个问题。在“武士道”中,“仁”的含义及其对人的内在道德要求已经发生了很大的变异。“仁”非但不是对统治阶层“爱人”的道德律令,反而成为要求被统治阶层接受“父权政治”、“独断专权”的理由:

个人的人格存在于某种社会的联盟,归根到底依存于国家,这一点就日本人来说尤为正确。因此,我国国民对于君主权力的自由行使,不但不像欧洲那样感到重压,而且人民以对待生身父亲的感情来考虑,一般得到了缓和[2]31。

对于被统治阶层而言,人民因为“仁”这种对天皇及统治阶层的如同“对待生身父亲”的“爱”,而缓解了君主专制带来的“重压”,并在“忠义”的道德律令下对统治阶层推行的武家政治的绝对屈从。对于统治阶层而言,“仁”则成为对人民具有生杀予夺之权的伦理、道德工具:

就武士而言,仁爱并非盲目的冲动,而是适当地考虑到了正义的爱,而且并不仅仅是某种心理状态,而是在其背后拥有生杀予夺之权的仁爱。正如经济学家所说的有效需求与无效需求那样,我们可以称武士的爱为有效的爱。因为它包含着加给对手以利益或损害的实行力量[2]31。

这是一种与中国儒家伦理、道德判断体系迥然相异的变态的“仁”,它丧失了对社会群体每个成员的道德要求和约束力,异化为服务于君主专制和父权、武家政治的伦理、道德工具。如同新渡户稻造所言:“武士道也接受并坚信与通常所赋予这个词的意义不同的父权政治。”[2]30换言之,武士道精神中所倡导的“仁”,并非一种基于人类天性的、自发的爱他者(“仁者爱人”)的情怀。因为“在很多日本学者看来,作为‘恻隐之心’的‘仁’……说到底,只是一种没法切实把握的感觉”,这种“感觉”,与日本学术和政治传统中对于“政治价值连续性”的确认,是不合辙的[5]。也就是说,与中国传统文化将“仁”这一内在的道德价值看作超历史、超政治的最高存在不一样,在日本文化传统中,所谓“仁”,连同武士道精神的其他要素,不过都是维护现实天皇和父权政治的意识形态工具而已。这就形成了对“仁”的异化和反动。

“仁”在“武士道”精神体系中的异化与反动体现在武士的日常行为上,则是崇尚暴力、好勇斗狠的嗜杀性。《左传·襄公二十八年》:“君子以其不受为义,以其不杀为仁。”说明“不杀”乃是“仁”这一道德范畴最基本的要求之一。而武士的行为恰恰与之相反。在日本古代历史上,武士之职分首先在于忠于天皇或大名,以杀伐征战等武力手段争夺土地和财产。现代的日本学者在深刻反省的同时也开始承认:“武士的习性是杀人、抢劫和强盗行径。”[6]“武士缺乏尊重人的生命的心情,满不在乎地杀害生灵,具有强烈的非人性的一面。”[7]台湾日本学研究者许介鳞先生在《日本“武士道”揭秘》一文中,对“武士道”的精神源流《叶隐》进行了系统的分析和研究,揭示出其“不要命”与“要人命”的非人道特质,以史实举证了武士嗜杀本性的残酷:

江户屋敷的看守仓库者堀江三右卫因偷库存金银被逮捕后,又被下令“折磨死”。于是先将他身上的体毛烧光,再剥他的指甲,切断他的脚筋,用锥等工具给他种种折磨,但他不哀声大叫,连脸色都不改变。最后,又切开他的脊背,用滚烫的酱油浇洒其上,使他躯体弯曲而死[8]。

《叶隐》一书中记载了大量的类似事例。如此令人发指的杀戮即使是为了惩戒盗窃,也未免过于残酷。

武士的“嗜杀”还体现在形形色色的杀人理由及动机上,比如为了夺取物质财富:12世纪的英雄浪人弁庆“一无所有,但有神奇的力量,他寄身寺院的时候,为了把自己配备得像个武士,他杀掉了每个过往的武士,并把他们的刀收集起来”[9]97。在这则故事中,弁庆搜集武士之刀实际上包含了一个隐语:“刀”作为武士的必备装备,既是杀人的工具,又是权力、武力和威严的象征——“搜集”刀的过程,也就是依靠武力征服对手积累权力树立权威的过程,而此过程充斥着无情的杀人行为。又如为了锻炼孩子的意志:“胜伯爵(死于1899年)在小的时候,睾丸曾被狗咬破。……在医生给他做手术的时候,他父亲用一把刀指着他的鼻子,说:‘如果你叫出声来,我就杀了你。’”[9]105再如为了维护“声誉”:“大名叫来他的三个扈从,让他们猜疑一把宝刀的制作者的名字。三人说法不一。后来请来专家,发现只有名古屋山三说的是正确的,那的确是一把‘村正’刀。那两位猜错了的,把这事看作一种侮辱,准备杀掉山三。其中一位趁山三熟睡之际,用山三自己的刀刺杀他。然而,山三没被杀死。后来,那凶手一门心思要报仇,到最后,终于成功地杀了山三,保全了对自己名声的‘情义’。”[9]115武士为了维护“声誉”而杀人的事件不胜枚举,又如《武士道》中所记载的:

在武士道的训条中,一些看不出有任何值得肯定的行为,却可以名誉之名而做了出来。因为一些极其琐细的,不,由于想象的侮辱,性情急躁的自大狂者就会发怒,立即诉诸佩刀,挑起许多不必要的争斗,断送了许多无辜的生命。有这么一个故事,某个商人好意地提醒一个武士他的背上有个跳蚤在跳,便立刻被砍成两半。其简单而又奇怪的理由就是,因为跳蚤是寄生于畜牲身上的虫子,把高贵的武士同畜牲等同看待,是不能容许的侮辱[2]48。

美国学者本尼狄克特从人类学的角度对日本民族及其文化进行了深入的调查研究后认为:“日本人从未曾接受中国的这一基本伦理准则(笔者注:仁)。……实际上,在日本,‘仁’成了一种非法美德,失去了它在中国伦理体系中所拥有的崇高地位,被彻底降格了。”她认为“仁”在日本民族文化和伦理道德体系中的“非法性”体现有二:(一)是“哪怕是在社会最高层,‘行仁’或‘行仁义’也远不是一种需要具备的美德。它已被日本的伦理体系所摒弃,成了某种法外的东西,除非让自己的名字列入慈善捐款名单,或者对罪犯施与仁慈,‘行仁’才可能是一种值得赞扬的行为”。(二)“仁”在不法分子中是一种美德。比如在德川时代,那些抢劫杀人的盗贼和暴徒就是把“行仁义”看作是一种荣耀——他们都身佩单刀,以与横行霸道的武士有所区别。当某个不法分子请求另一个他不认识的不法分子窝藏自己,那一位为了确保此人的同伙将来不会找上门来报复,就会给他提供庇护,于是乎被认为“行了仁义”[9]83。其所说的“不法性”,即是本文所言“仁”的失落与武士日常行为对“仁”的反动。

四、结 语

尽管日本“武士道”精神体系中的大部分伦理、道德范畴与中国传统儒家伦理、道德体系中的概念、范畴有着“同名”的现象,但通过上文的比较,我们可以看到,这些范畴在各自从属的伦理、道德体系中所处的地位是不同的;它们的基本内涵、对人的道德要求也不尽相同。“武士道”精神与传统儒家伦理、道德精神最大的不同在于:前者在神道教的影响下尊崇“忠义”,要求人对君主的绝对服从,而“忠义”在后者的体系中并不居于核心地位;前者所失落的道德范畴——“仁”——恰恰是后者伦理、道德体系得以形成的逻辑起点和核心范畴;前者的行为主体——武士的日常行为体现出的好勇斗狠的嗜杀性,是对后者伦理、道德体系中“仁者爱人”、“不杀为仁”的反动。因此,许介鳞称“武士道”是对中国传统“士道”的反动[8]。

作为日本古代社会发展的精神原动力的“武士道”,对日本政治、文化的发展产生了重要的影响。正如美国学者贝拉所说:“武士道体现了或应该体现了日本的中心价值,事实上武士道的伦理在德川及近代已完成了国家伦理,至少占了国家伦理的大部分。”[10]此种以“忠义”为核心,崇武尚勇而又失落了“仁”的国家伦理观念,在日本近现代历史上成为军国主义发展的强劲推动力量。日本帝国主义在亚洲的武力扩张、殖民统治和掠夺过程中所使用的非人道的手段和方式,似都可以归结到“武士道”伦理、道德判断体系中“仁”的失落与反动的影响上来。

[1] [日] 上垣外宪一.日本文化交流小史[M].王宣琦,译.武汉:武汉大学出版社,2007:160-161.

[2] [日]新渡户道造.武士道[M].张俊彦,译.北京:商务印书馆,2004.

[3] 张伯伟.中国古代文学批评方法研究[M].北京:中华书局,2006:4.

[4] 冯友兰.新原道[M].北京:三联书店,2007:2-3.

[5] 韩东育.“仁”在日本近代史观中的非主流地位[J].历史研究,2005(1):142-155.

[6] [日]井上清.日本历史:上册[M].天津市历史研究所,译校.天津:天津人民出版社,1975:227.

[7] [日]家永三郎.日本文化史[M].刘绩生,译.北京:商务印书馆,1992:88-89.

[8] 许介鳞.日本“武士道”揭秘[J].日本学刊,2004(5):104-119.

[9] [美]露丝·本妮狄克特.菊与刀——日本文化面面观[M].北塔,译.上海:上海三联书店,2007.

[10] [美]贝拉.德川宗教:现代日本的文化渊源[M].王晓山,译.北京:三联书店,1998:111.

The Loss of “Benevolence”:The Ethical and Moral Critique of “Bushidao”

DI Xiao-song

(Art and Design College,Changchun University of Technology,Changchun 130012,China)

Benevolent,the core of Chinese Confucian ethical and moral system,is a moral judgement based on “love”,consolidating the harmony and peace of the whole society,functioning as the starting point for the integration of social values and ethical and moral judgement system.However,in the ethical and moral system of Bushidao,there is a loss of “Benevolence”,which is manifested in three aspects:first,there is a deviation between the connotation of “Benevolence” and the moral demand of man;second,“Benevolence’s” status in the Bushidao spiritual system is constantly declining;third,Samurai’s addiction to killing is contrary to the nature of “Benevolence”.

Benevolence;Bushidao;Loyalty and Righteousness

2014-10-11

国家社科基金一般项目(10BZW016)。

邸小松(1968-),男,吉林白城人,长春工业大学艺术设计学院副教授,硕士生导师,东北师范大学文学院博士研究生。

G04;B82

A

1001-6201(2015)04-0083-05

[责任编辑:秦卫波]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.04.015

——读张崑将《电光影里斩春风——武士道分流与渗透的新诠释》