关于《文选》篇题和卷目的差异与其文献价值问题

力 之

(广西师范大学 文学院,广西 桂林541004)

《文选》录作品来源十分复杂,既有来自别集、总集,又有来自史籍,等等[1]。然由于相关文献的严重缺失,考察这一问题往往得借助间接材料。如李善注某些作品篇题时之“《集》云”如何如何,即说明其或与该作家之集内的同一作品篇题有异(需要说明的是,这些“《集》云”并非均为篇题)。研究《文选》成书者,或以此考察该作品的来源,或据之推断《文选》成书仓促。然而,此中似没有学者注意到不仅《文选》所收与该作者之集同一作品篇题时或有异,而且《文选》(李善注尤刻本与胡刻,六家本、六臣本)内亦竟有30篇作品之卷目与篇题间存在或多或少之不同,并进而对这一问题进行具体的研讨①刘盼遂先生有《〈文选〉篇题考误》(见《国学论丛》第1卷第4期〔1928〕,北京清华学校研究院编辑主办)然其所“依《四部丛刊》景宋刻《六臣注》本”无卷目,故不可能有这样的发现,而仅注意到某些篇题与总目有异。其后,日本学者斯波六郎亦注意到这一点。在发表于上世纪五十年代年的《旧钞本文选集注卷第八校勘记》一文中,其云:“现今《文选》中所收诸作品……就是同一版本,篇题和总目之间也有不少异同。”(〔日〕斯波六郎主编、李庆译《文选索引》第三册,上海:上海古籍出版社1997年版,附录第18-19页)又,需要说明的是,此“30处”虽包括所有文字差异之大者,然非其差异之全部。如卷30卷目《三月三日率尔成诗》与篇题《三月三日率尔成篇》,即其例。。下面,我们先以表的形式列出此类作品与考察其原本如此还是流传过程所致,然后再探讨这一差异本身的文献价值。

一、关于《文选》篇题和卷目的差异与其性质问题

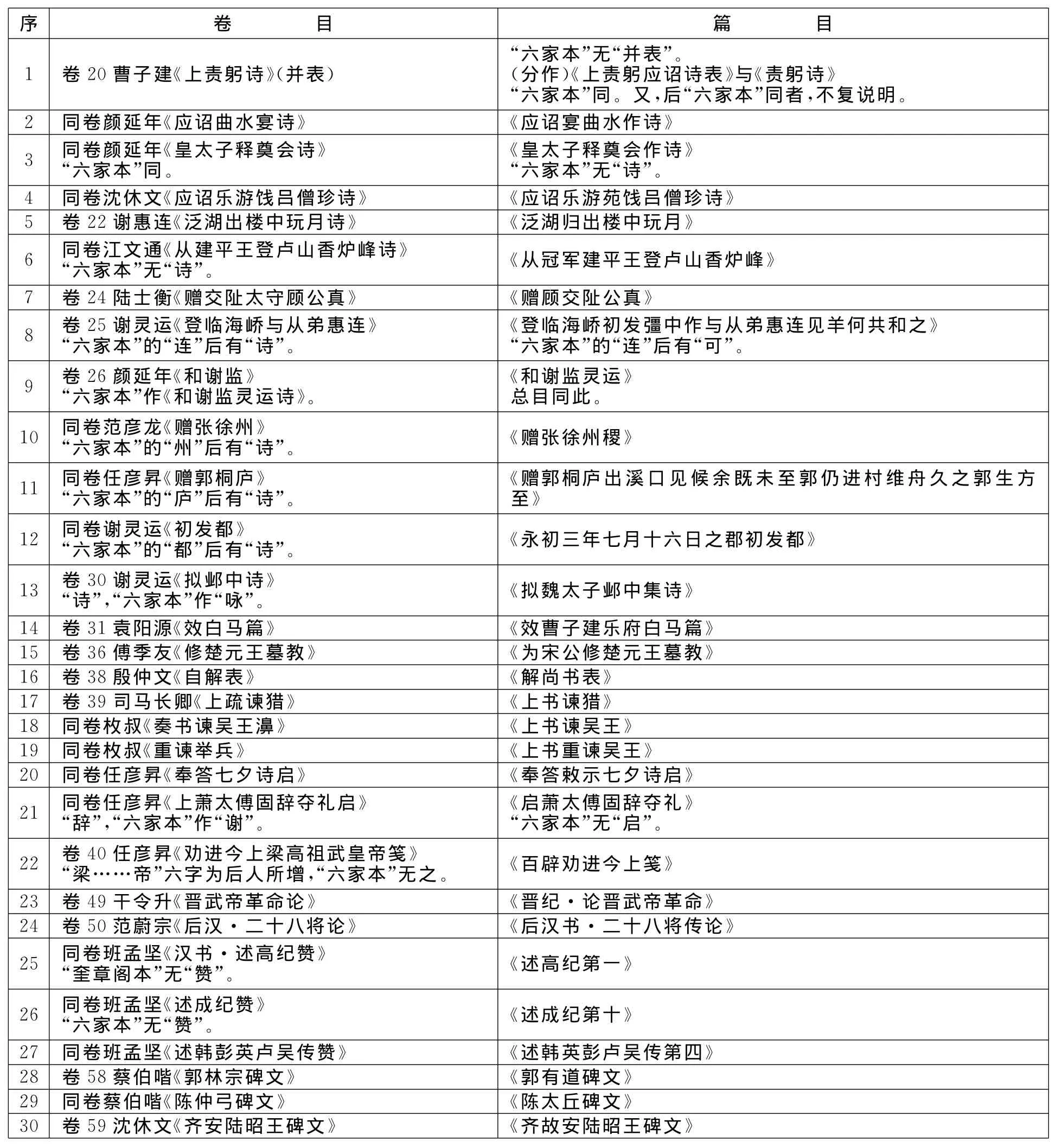

如上所述,《文选》[2](后引《文选》而不注明者,均此本)中存在着30处篇题与卷目之差异,向得不到学界应有的关注。然这一差异本身对我们研究《文选》成书情况等方面,有不可忽视的文献价值。今为了便于研讨,先“表”其差异情况,然后再辨其乃原本如此而非后人改之所致。

(一)关于《文选》篇题与卷目的差异情况

不言而喻,《文选》篇题与卷目间出现的这种现象,自然会促使我们深思——其何以如此?而此属“原点”或“岔口处”的方向性问题。此其一。其二,这是其本来“面目”还是流传过程中所致?关于前者,在我们看来,这主要是古人较为随便,或说重大者之同,而忽乎小处之异(参后之“有助于弄清楚李善所见《集》何以与《文选》所题异”一节)。至于后者,我们这里究之。

为便于读者更好地了解《文选》篇题与卷目差异的情况计,如表所示:

序卷 目篇目1 卷20曹子建《上责躬诗》(并表)“六家本”无“并表”。(分作)《上责躬应诏诗表》与《责躬诗》“六家本”同。又,后“六家本”同者,不复说明。2 同卷颜延年《应诏曲水宴诗》 《应诏宴曲水作诗》3 同卷颜延年《皇太子释奠会诗》“六家本”同。《皇太子释奠会作诗》“六家本”无“诗”。4 同卷沈休文《应诏乐游饯吕僧珍诗》 《应诏乐游苑饯吕僧珍诗》5 卷22谢惠连《泛湖出楼中玩月诗》 《泛湖归出楼中玩月》6 同卷江文通《从建平王登卢山香炉峰诗》“六家本”无“诗”。 《从冠军建平王登卢山香炉峰》7 卷24陆士衡《赠交阯太守顾公真》 《赠顾交阯公真》8 卷25谢灵运《登临海峤与从弟惠连》“六家本”的“连”后有“诗”。《登临海峤初发彊中作与从弟惠连见羊何共和之》“六家本”的“连”后有“可”。9 卷26颜延年《和谢监》“六家本”作《和谢监灵运诗》。《和谢监灵运》总目同此。10 同卷范彦龙《赠张徐州》“六家本”的“州”后有“诗”。 《赠张徐州稷》11 同卷任彦昇《赠郭桐庐》“六家本”的“庐”后有“诗”。《赠郭桐庐出溪口见候余既未至郭仍进村维舟久之郭生方至》12 同卷谢灵运《初发都》“六家本”的“都”后有“诗”。 《永初三年七月十六日之郡初发都》13 卷30谢灵运《拟邺中诗》“诗”,“六家本”作“咏”。 《拟魏太子邺中集诗》14 卷31袁阳源《效白马篇》 《效曹子建乐府白马篇》15 卷36傅季友《修楚元王墓教》 《为宋公修楚元王墓教》16 卷38殷仲文《自解表》 《解尚书表》17 卷39司马长卿《上疏谏猎》 《上书谏猎》18 同卷枚叔《奏书谏吴王濞》 《上书谏吴王》19 同卷枚叔《重谏举兵》 《上书重谏吴王》20 同卷任彦昇《奉答七夕诗启》 《奉答敕示七夕诗启》21 同卷任彦昇《上萧太傅固辞夺礼启》“辞”,“六家本”作“谢”。《启萧太傅固辞夺礼》“六家本”无“启”。22 卷40任彦昇《劝进今上梁高祖武皇帝笺》“梁……帝”六字为后人所增,“六家本”无之。 《百辟劝进今上笺》23 卷49干令升《晋武帝革命论》 《晋纪·论晋武帝革命》24 卷50范蔚宗《后汉·二十八将论》 《后汉书·二十八将传论》25 同卷班孟坚《汉书·述高纪赞》“奎章阁本”无“赞”。 《述高纪第一》26 同卷班孟坚《述成纪赞》“六家本”无“赞”。 《述成纪第十》27 同卷班孟坚《述韩彭英卢吴传赞》 《述韩英彭卢吴传第四》28 卷58蔡伯喈《郭林宗碑文》 《郭有道碑文》29 同卷蔡伯喈《陈仲弓碑文》 《陈太丘碑文》30 卷59沈休文《齐安陆昭王碑文》 《齐故安陆昭王碑文》

(二)《文选》篇题与卷目差异之大者主要的乃其本来“面目”而非流传过程所致

笔者认为:上述《文选》中存在的这些同一作品而篇题与卷目有异者,虽不无流传过程所致者(如卷目之卷26颜延年《和谢监》而“六家本”作《和谢监灵运诗》等),然其主要的如卷24陆士衡同一作品的卷目作《赠交阯太守顾公真》而篇题作《赠顾交阯公真》、卷38殷仲文同一作品的卷目作《自解表》而篇题作《解尚书表》、卷39枚叔同一作品的卷目作《重谏举兵》而篇题作《上书重谏吴王》,卷49干令升同一作品的卷目作《晋武帝革命论》而篇题作《晋纪·论晋武帝革命》、卷50班孟坚同一作品的卷目作《汉书·述高纪赞》而篇题作《述高纪第一》等差异之尤大者,其当为昭明太子编纂《文选》时之本来“面目”。今陈理由如下:

如果两者原本一致,在其后的传抄、翻刻过程中由于是“依样画葫芦”,故无论如何也不可能造成如此大面积的差异。退一步说,即使会造成如此大面积的差异,无论如何也不可能差异成今天我们看到的样子。①诚然,《文选》在流传过程中之失,亦远非一二数。这正如逯钦立先生《〈古诗纪〉补正叙例》所云:“考其编次,则陆机乐府诗,李善本与六臣本伦第互异;论其题序,则江淹《杂诗》,六臣本有序,李善本无之,《文选集注》,则又言此序为陆善经本所独有;检其文字,五臣本与李善本既互有脱夺、互有异同矣、而鲍照《出自蓟北门行》,严秋筋竿劲一句,李善与五臣本同,《文选》音决,竿实作簳(见《文选集注》),知唐时李善本五臣(“臣”原误作“言”)本外,又有他本之差异。”(氏著《汉魏六朝文学论集》第113-114页,西安:陕西人民出版社1984年版。)问题是,所谓“伦第互异”,一本错简便会如此;“有序”与“无之”之别,显然亦是流传过程所致。不言而喻,其初这二者是不可能同时并存的,而《文选》篇题与卷目之异却可以。这就是彼此质的不同。换言之,不管是篇题还是卷目所标之相应者,就当时而言均应是没有问题的。如《自解表》之与《解尚书表》,《晋书》卷99《殷仲文传》云:“(殷仲文)为镇军长史,转尚书。帝初反正,抗表自解曰:……”[3]再看《文选》所录此表,其文曰:

臣闻洪波振壑,川无恬鳞;惊飙拂野,林无静柯。何者?势弱则受制于巨力,质微则莫以自保。于理虽可得而言,于臣寔所敢喻。昔桓玄之世,诚复驱迫者众,至于愚臣,罪实深矣。进不能见危授命,忘身殉国;退不能辞粟首阳,拂衣高谢。遂乃宴安昏宠,叨昧伪封,锡文篡事,曾无独固。名义以之俱沦,情节自兹兼挠,宜其极法,以判忠邪。镇军臣裕,匡复社稷,大弘善贷,伫一戮于微命,申三驱于大信,既惠之以首领,复引之以絷维。于时皇舆否隔,天人未泰,用忘进退,惟力是视。是以黾勉从事,自同全人。今宸极反正,惟新告始,宪章既明,品物思旧。臣亦胡颜之厚,可以显居荣次?乞解所职,待罪私门。违谢阙庭,乃心愧恋,谨拜表以闻。

两者合观,便可知无论是题作《自解表》还是《解尚书表》,均能概“文中应有之义”。即就当时而言,这是没有问题的。只是前者着眼于其“自解”,后者以其所谓“乞解所职”(“所职”即“尚书”)为落脚点而已。

二、从《文选》篇题与卷目的种种差异看其文献价值

表中两者的不同,实际上无非是在“旨”同(或取其一端)的情况下,有详略之别与文字之异。其细分则有四:(一)大多数情况是卷目略,而篇题详;(二)“剪截”于史书的互有详略,而半数非其原原本本者②卷49范蔚宗《后汉书·皇后纪论》、卷50范蔚宗《宦者传论》与《逸民传论》、沈休文《恩幸传论》等中“论”,均本为“序”。,如卷49干令升《晋武帝革命论》与《晋纪·论晋武帝革命》;(三)有些两者差异甚大,如卷24陆士衡《赠交阯太守顾公真》与《赠顾交阯公真》、卷30谢灵运《拟邺中诗》与《拟魏太子邺中集诗》、卷38殷仲文《自解表》与《解尚书表》、卷39枚叔《重谏举兵》与《上书重谏吴王》;(四)存在字与名之别,如卷58蔡伯喈《郭林宗碑文》与《郭有道碑文》和《陈仲弓碑文》与《陈太丘碑文》,等等。这说明当时录文,于其题时或随便。以“史论”与“史述赞”为例,《文选序》云:“记事之史,系年之书……若其赞论之综缉辞采,序述之错比文华,事出于沉思,义归乎翰藻,故与夫篇什,杂而集之。”即其显然是直接采自相关的史书,然二者却存在此别。另外,由于《文选》内存在着那么多的篇题与卷目之差异,而此前学者们在没有注意到这一问题的前提下,据李善诸家之“《集》云”等如何,或推其相关诗文录自某总集、或断此乃《文选》仓促成书之一证等等,就均极有重新检讨之必要。概言之,其文献价值就“选学”言主要有三:(一)有助于弄清楚李善所见《集》何以与《文选》所题异;(二)有助于对此前断《文选》所自主要为先代总集之重新检讨;(三)有助于反思《文选》“仓促成书”说诸问题。下面,拟别而说之。

(一)有助于弄清楚李善所见《集》何以与《文选》所题异

据李善注,《文选》有多首作品的题目与《集》同一作品所标者异。如卷24陆士衡《于承明作与士龙》,“《集》云‘《与士龙于承明亭作》’”;卷25卢子谅《赠崔温》,“《集》曰‘《与温太真崔道儒》’”;卷26范彦龙《古意赠王中书》,“《集》曰‘《览古赠王中书融》’”。又,卷27鲍明远《还都道中作》,“《集》曰‘《上浔阳还都道中作》’”;卷30谢玄晖《和徐都曹》,“《集》云‘《和徐都曹勉昧旦出新渚》’”,等等。

于此,这前者三处之《文选》所题,亦有可能是据崇贤所说的《集》而来。试比较上表列的《文选》所录同一作品的卷目与篇题,如卷25谢灵运《登临海峤与从弟惠连》(卷目)与《登临海峤初发彊中作与从弟惠连见羊何共和之》(篇题),卷26颜延年《和谢监》(卷目)与《和谢监灵运》(篇题),卷31袁阳源《效白马篇》(卷目)与《效曹子建乐府白马篇》(篇题),卷24陆士衡《赠交址太守顾公真》(卷目)与《赠顾交址公真》(篇题),卷38殷仲文《自解表》(卷目)与《解尚书表》(篇题),卷39枚叔《重谏举兵》(卷目)与《上书重谏吴王》(篇题),卷49干令升《晋武帝革命论》(卷目)与《晋纪·论晋武帝革命》(篇题),卷50班孟坚《汉书·述高纪赞》(卷目)与《述高纪第一》(篇题),卷58蔡伯喈《郭林宗碑文》(卷目)与《郭有道碑文》(篇题)等等,思过半矣。后者之《上浔阳还都道中作》与《和徐都曹勉昧旦出新渚》可分别省作《还都道中作》与《和徐都曹》,即这在古人那里不是问题。类此者,如卷22颜延年《车驾幸京口侍游蒜山作》题下,张铣曰:“此题延年《侍游蒜山》,观其诗意,乃不得从驾,恐题之误也。”[4]是否“恐题之误”且不说,然《侍游蒜山》乃《车驾幸京口侍游蒜山作》之“省”,则毫无疑问。此类例子,李善注更是多而有之(详后)。

总而言之,“《集》曰”虽与《文选》所题有异,然此“异”除或缘两者来源不同等因素外,亦可能是昭明太子据总目或卷目,而李善据篇题(或反之)使然。此其一。

其二,我们知道,古人编集所录及著书撰文引诗文而其题不明确者,“代拟”时或较为随意,特别是其本无题者,各家所拟更或五花八门。此后者典型的如卷39李斯《上书秦始皇》。关于是文的写作背景与秦王看后之结果,《李斯列传》曰:

李斯者,楚上蔡人也。……秦王拜斯为客卿。会韩人郑国来间秦,以作注溉渠,已而觉。秦宗室大臣皆言秦王曰:“诸侯人来事秦者,大抵为其主游间于秦耳,请一切逐客。”李斯议亦在逐中。斯乃上书曰:“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。……今逐客以资敌国,损民以益雠,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”秦王乃除逐客之令,复李斯官。[5]

据此,《文选》之命题与略前的《文章缘起》之作“秦丞相李斯《上始皇书》”,均是没有问题的,而两者却有所不同(《上书秦始皇》,“上书”的对象是“秦始皇”;《上始皇书》,“上始皇”的是“书”而非别的什么)。①需要说明的是,其时赵政为“王”而非“皇”,然站在后人的角度,说“始皇(秦始皇)”是可以的,故宋裴骃《集解》于“复李斯官”下引刘向《新序》曰:“斯在逐中,道上上谏书,达始皇……”(《史记》第2546页)其后,《艺文类聚》卷24作《上书谏始皇》,(宋)楼昉《崇古文诀》卷1作《上秦皇逐客书》,(宋)王霆震《古文集成》卷15作《上秦皇书》;(明)冯琦冯瑗《经济类编》卷32作《谏秦王逐客书》;(明)贺复征《文章辨体汇选》卷67作《上秦王谏逐客书》,(明)唐顺之编《文编》卷47作《谏秦王书》,清《渊鉴类函》卷297作《上书谏始皇》,(清)姚鼐《古文辞类篹》卷11作《谏逐客书》,(清)李兆洛《骈体文钞》卷11作《上秦王书》,(清)严可均《全秦文》作《上书谏逐客》等等,不一而足。显而易见,这些题均没有问题。不同的只是或就上书的对象言(如《上书秦始皇》),或针对“逐客”言(《谏逐客书》《谏逐客令》。这前者为“谏《逐客令》”之“书”而非别的“书”,同时说明这是一封“书”;后者乃“谏”《逐客令》,即针对《逐客令》本身言),或兼顾两者言(如《上秦王谏逐客书》)等等,所谓万变不离其宗。

其三,由于古人对其前人诗文之题所守时或不严,故即使来自某书,题亦未必原原本本。试以崇贤之注《文选》为例,如卷43录有刘子骏《移书让太常博士》,而其补注卷6《魏都赋》“列真非一,往往出焉”云“刘歆《移》曰……”,注卷11《鲁灵光殿赋》“非夫通神之俊才,谁能克成乎此勋”云“《移太常博士》曰……”,注卷29《思友人诗》“自我别旬朔,微言绝于耳”云“刘子骏《书》曰……”,注卷38《荐谯元彦表》“斯有识之所悼心”云“刘歆《移书》曰……”,注卷48《剧秦美新》“弛礼崩乐”云“‘崩乐’已见刘歆《移太常博士书》”。按:此中之“刘歆《移》”“《移太常博士》”“刘子骏《书》”“刘歆《移书》”“刘歆《移太常博士书》”五者,均为“刘子骏《移书让太常博士》”之省称。又如卷30录有谢灵运《拟魏太子邺中集诗》,而其注卷31江文通《杂体诗》“黄云蔽千里”(《古离别》)云“‘黄云’已见谢灵运《拟邺中诗》”(同卷目)与注“褰裳摘明珠,徙倚拾蕙若”(《陈思王曹植赠友》)云“谢灵运《邺中集》曰‘攀条摘蕙草’”。按:将“谢灵运《拟魏太子邺中集诗》”省作“谢灵运《邺中集》”,在今人看来,显然已是“张冠李戴”矣。然古人则恐未必如是观,故此前之钟嵘《诗品序》已将“谢灵运《拟魏太子邺中集诗》”略为“灵运《邺中》”[6](若因字数所限,当作“灵运《拟邺》”)卷24有潘安仁《为贾谧作赠陆机》(原题当作:《为贾长渊作赠陆士衡》),而李善注同卷陆士衡《答贾长渊》的“惟汉有木……万邦作咏”引作“贾谧《赠诗》”,亦此类。又,《文选》卷35录潘元茂《册魏公九锡文》,而《文心雕龙》说及此文有“潘勖《九锡》”(《诏策》)、“潘勖《锡魏》”(《风骨》)与“潘勖凭经以骋才,故绝群于《锡命》”(《才略》)[7]之异;裴松之注《三国志》卷21《卫觊传》引《文章志》之“《魏公九锡策命》,(潘)勖所作”[8],而李善于潘元茂名下引《文章志》则作“《魏锡》,(潘)勖所作”。即均引同一书所说之同一文题,崇贤有所省略。类此者尚多,可谓举不胜举。

综言之,《文选》与相关之《集》间存在的这些同文异题现象,是难以作为其成书仓促之一证的。持是说者虽或注意到《文选》录文多途,然责编者事后没有据别集核之,盖缘其未能“以古还古”、将“问题”置于“线上”而非“网络中”考察所致。此其一。其二,我们还应注意到,李善说之“集”与《文选》篇题有所不同,更多的只是就两者之异着眼。即这与说《文选》该作是否来自于作者之“集”非一回事。

(二)有助于对此前断《文选》所自主要为先代总集之重新检讨

先看《文选》所收的有关作品与提及这些作品的相关文献所说,其例如下:

1.卷14与卷15分别收班孟坚《幽通赋》与张平子《思玄赋》,而“挚虞论邕《玄表赋》曰‘《幽通》精以整,《思玄》博而赡,《玄表》拟之而不及’”。[9]

2.卷24嵇叔夜《赠秀才入军》题下,李注云:“《集》云‘《兄秀才公穆入军赠诗》’。刘义庆《集林》曰‘嵇熹,字公穆,举秀才’。”

3.卷44载司马长卿《难蜀父老》,而东晋李充《翰林论》有“盟檄发于师旅,相如《喻蜀老》(即《难蜀父老》),可谓德音矣”[10]卷597《檄》之说。

4.卷4张平子《南都赋》题下,李注云:“挚虞曰:‘南阳郡,治宛,在京之南,故曰“南都”。’”(第68页下栏)

5.卷9班叔皮《北征赋》题下,李注云:“《流别论》曰:‘更始时,班彪避难凉州,发长安,至安定,作《北征赋》也。’”(第142页下栏)

6.同卷曹大家《东征赋》题下,李注云:“《流别论》曰:‘发洛至陈留,述所经历也。’”(第144页下栏)

7.卷15张平子《思玄赋》题下之“旧注”后,李注云:“未详注者姓名。挚虞《流别》题云‘衡注’。”(第213页下栏)

8.卷21应璩“《百一诗》一首”下,李注云:“李充《翰林论》曰:‘应休琏五言诗百数十篇,以风规治道,盖有诗人之旨焉。’”(第305页下栏)

9.卷37收有诸葛孔明《出师表》、曹子建《求自试表》与《求通亲亲表》、羊叔子《让开府表》,而李充《翰林论》云:“表宜以远大为本,不以华藻为先,若曹子建之表,可谓成文矣;诸葛亮之《表刘主》,裴公之《辞侍中》,羊公之《让开府》,可谓德音矣。”[10]卷594《章表》

10.卷48扬子云《剧秦美新》题下,李注云:“李充《翰林论》曰:‘扬子论秦之剧,称新之美,此乃计其胜负,比其优劣之义。’”(第678页下栏)

11.卷53李萧远《运命论》之“李萧远”后,李注云:“《集林》曰:‘李康,字萧远,中山人也。’”(第730页上栏)

按:据李善注等上述文献可知,《文选》中的以上诗文此前已分别为西晋挚虞《文章流别集》、东晋李充《翰林》①另外,傅亮《文章志》称“木玄虚为《海赋》,文甚俊丽,足继前良”(卷12“木玄虚”下,崇贤注引);而李充(力按:“充”,原误为“尤”)《翰林论》则云其“壮则壮矣,然首尾负揭,状若文章,亦将由未成而然也”(《海赋》“品物类生,何有何无”下,崇贤注引)。故即使《翰林》收此赋,其亦恐非《文选》之所本。与宋刘义庆《集林》所收。当然,《文选》所录作品直接来自其前总集、或参考过其前总集而崇贤未之说者,其数量当会更大。关键在于当我们考察这一问题时,应充分注意到类此之不同而在《文选》中实为“不同之同”——卷目与篇题之种种差异。而由于《文选》出现如前表所列的那么多作品存在篇题与卷目之不同(《文选》中卷目与篇题间差异之略小者尚多),故我们根据其如卷26范彦龙《古意赠王中书》题下李注之“《集》曰‘《览古赠王中书融》’”与卷28谢玄晖《鼓吹曲》题下李注之“《集》云‘《奉隋王敎作古入朝曲》’”,而分别推断这两首作品不是直接选自《范云集》与《谢朓集》,其理由便不怎么硬。至于根据类卷30谢玄晖《和徐都曹》题下李注之“《集》云‘《和徐都曹勉昧旦出新渚》’”,而推断其非来自《谢朓集》等等,恐就更难成立了。又如例2,据李善注不仅知此诗已为《集林》所收,而且其题目——《赠秀才入军》与“《集》云”之“《兄秀才公穆入军赠诗》”很是不同。因之,孤立地就这三者考察,不难得出其非常可能来自《集林》这部其前之总集;而不可能本之崇贤所说的《嵇康集》。问题是,当我们细加比观前表所列的相关例子,便知据此“《集》云”,实在是难以断其无来自是“《集》”之可能的。基于此,其来自《集林》的可能性便大大地减弱。即由《文选》所录作品之题与相关别集有所“异”,便认为《文选》该作品来自其前之总集,未为圆照。另外,据李善注之“刘义庆《集林》曰‘嵇熹,字公穆,举秀才’”说,亦难以确定其录本诗题为《赠秀才入军》,而非《兄秀才公穆入军赠诗》或其他。反之,如例3,《翰林论》虽说“相如《喻蜀老》”,然比观前表的相关例子,便可推知《翰林》(《翰林集》)亦很有可能题为《难蜀父老》。然尽管如此,同样只能说明该总集收有是文,而证明不了其为《文选》所本。在此基础上,我们再来看王立群先生之说:

《文选》选篇之名与《集》(原注:“别集。”)有别,正说明《文选》采录之文并非从作家别集中直接筛选者。选本之选,不据作家别集而选,除未有别集的少数作家外,余者其选录唯有据现存总集进行再选编。由于李善、陆善经作注之时,尚可见到汉魏晋南北朝作家别集,且李善、陆善经为《文选》作注极为慎重,凡有别集存世者李善、陆善经均将《文选》所选与诸家别集一一核对,故其注《文选》诸作之篇题有误或与作家别集有异当非常可靠。这为我们今天正确判断《文选》是据前贤总集进行再选编之选本提供了极为可贵的内证。[11]

王先生对“选学”的贡献殊多,尤其是在《文选》成书研究及理论反思方面。如其此说,乃本研究课题扎实的推进,无疑的代表了当时之前沿水平,有着不容忽视的重要之学术价值。不过,随着研究的不断深入,其结论迄今似当作某种程度的修正——比观我们前面所述,便不难明白。另外,在这一问题上,《隋书·经籍志》之“总集者,以建安之后,辞赋转繁,众家之集,日以滋广,晋代挚虞苦览者之劳倦,于是采擿孔翠,芟剪繁芜,自诗赋下,各为条贯,合而编之,谓为《流别》。是后文集总钞,作者继轨,属辞之士,以为覃奥,而取则焉”[12]说,亦甚有助吾人之思者在。

(三)有助于反思《文选》“仓促成书”说诸问题

1.关于《文选》“仓促成书”说之反思笔者曾云:

就笔者目力所及,研究《文选》成书者,迄今为止似尚无充分地注意到是书卷目与篇名间亦存在着“严重问题”①总目与卷目较为一致,然亦有卷目、篇题同,而两者与总目异者如卷39卷目、篇题之《上书秦始皇》,而总目作《上秦始皇书》,等等。。而由于这一问题的被“发现”,此前相关研究的某些结论,恐有重新审查之必要。如有的研究者据卷24嵇叔夜《赠秀才入军》题下注之“《集》云‘《兄秀才公穆入军赠诗》’”、同卷陆士衡《于承明作与士龙》题下注之“《集》云‘《与士龙于承明亭作》’”、卷25卢子谅《赠崔温》题下注之“《集》曰‘《与温太真崔道儒》’”、卷26范彦龙《古意赠王中书》题下注之“《集》曰‘《览古赠王中书融》’”、卷27鲍明远《还都道中作》题下注之“《集》曰‘《上浔阳还都道中作》’”等一类不同,认为《文选》中的这些作品非出自该“集”,而是来自此前的总集,便恐有所未照。[1]

比照我们前面所举《文选》篇题与其卷目差异的情况,以古还古,便知这两者可谓不同之同。如《兄秀才公穆入军赠诗》之与《赠秀才入军》,其文字所以异,不管是因之编嵇叔夜之《集》②关于《嵇康集》,据裴松之注《三国志》卷11《邴原传》“是后大鸿胪巨鹿张泰、河南尹扶风庞迪以清贤称”引西晋荀绰《冀州记》曰之“(张)邈,字叔辽(今按:“叔辽”,或又作“辽叔”),辽东太守。著名《自然好学论》,在《嵇康集》”说(《三国志集解》第338页下栏),可知其编撰于魏末至西晋年间。只是不知李善所见者是否即此本?者担心读者不知秀才是谁而在“秀才”的其后加“兄”与“公穆”,还是昭明太子选录本诗时省去“兄”与“公穆”所致,均不是问题。③当然,在我们看来,李善注引“《集》云”之“兄秀才公穆入军赠诗”与“奉隋王敎作古入朝曲”是否一定是篇题,恐尚有进一步研讨之空间。《与温太真崔道儒》之于《赠崔温》、《上浔阳还都道中作》之于《还都道中作》等等,同样如此。至于《与士龙于承明亭作》之于《于承明作与士龙》、《览古赠王中书融》之于《古意赠王中书》等,大致亦然。就前者言,作诗所“与”对象和地点均没有变;就后者言,所赠对象均“王中书”,而“览古”与“古意”无本质的差异。又,卷26《赴洛诗二首》题下之李善的“《集》云:‘此篇赴太子洗马时作’,下篇云‘东宫作’,而此同云‘赴洛’,误也”与张铣“后篇意乃在东宫作,盖撰者合也”说[13](“后篇意乃”云云,或张氏没有见到李善所说之《集》,或该《集》本无明确说“东宫作”。如何?待考),比照我们前面所指出的《文选》之篇题与卷目之差异,对此当会有新认识而不复轻易地以崇贤之“误也”为的[14]。或曰:以上种种,乃仓促成书之所致也。今应之曰:此未免轻率之言也。

2.有助于更好地认识《文选序》与《文选》的差异及其所以然

林伯谦先生在其有新意、有深度、见功力之《由《文选序》辨析选学若干疑案》一文中云:

《文选序》是为《文选》这部文学总集作序,两者理应搭配无间,一如《文选序》先论赋体,《文选》也以赋篇居首;《文选序》引用了《尚书序》、《毛诗序》原文,《文选》也收录这两篇,彼此不能也不应有所抵触才是,但经过比对,《文选序》与《文选》内容上却存在不少扞格。第一是文体排列、分类及名称问题。《文选序》所述文体先后是:赋、骚、诗、颂、箴、戒、论、铭、诔、赞、诏、诰、教、令、表、奏、笺、记、书、誓、符、檄、吊、祭、悲、哀、答客、指事、三言、八字、篇、辞、引、序、碑、碣、志、状。末后部分语焉不详的文体,尽量依注家解释及对照《文选》来断句,计分三十八体(亦有将序文所提及史书之赞论、序述加计进去,为四十体者);而《文选》有赋、诗、骚、七、诏、册、令、教、策文、表、上书、启、弹事、笺、奏记、书、移、檄、难、对问、设论、辞、序、颂、赞、符命、史论、史述赞、论、连珠、箴、铭、诔、哀、碑文、墓志、行状、吊文、祭文,共三十九类,这是分类明显的出入。至于两者排列次序不同,或可归因于叙述之便,但体类名称此有彼无,且不尽相同,如非《文选序》作者萧统的疏忽,必是对

《文选》编纂内容不熟悉所致。[15]

就通常的意义说,这似当如此。然当我们跳出《文选》来观《文选》,与相关文献的序与所序者参时,便知“如非《文选序》作者萧统的疏忽,必是对《文选》编纂内容不熟悉所致”云云,似有所未照。[16]其实,由于我们已注意到《文选》所收诗文篇题与卷目间存在这么多或多或少之差异者,便可推断由《文选序》与《文选》间存在的这种种问题,既不是“萧统的疏忽”,亦非其“对《文选》编纂内容不熟悉所致”。试比较上表之《文选》所录同一作品的卷目与篇题之异,如卷39枚叔的《奏书谏吴王濞》(卷目)与《上书谏吴王》(篇题)和其《重谏举兵》(卷目)与《上书重谏吴王》(篇题)、任彦昇《奉答七夕诗启》(卷目)与《奉答敕示七夕诗启》(篇题)等,便不难明之。显而易见,这里的差异显然不可能是林先生所说的“疏忽”或对所选作品的“内容不熟悉所致”。道理很简单:首先,两者同一卷,很难出现这样的“疏忽”;其次,同一作品的卷目与篇题虽异,然两者均缘“内容”来。况且,同一作品之卷目与篇题的关系,远比《文选序》之于《文选》为近。换言之,注意到《文选》的篇题与其卷目间之这一差异,并能将之和《文选序》与《文选》间“理应搭配无间”却大有间这一问题参看,我们将会有更为透彻之“悟”。

另外,《文选序》云:“凡次文之体,各以汇聚。诗赋体既不一,又以类分,类分之中,各以时代相次。”这一表述与《文选》“诗赋体”以外的其他各体同样“各以时代相次”不尽一致,然“以古还古”,这同样不是问题[17],而注意到《文选》卷目与其篇题的这些差异,更能明白这一点。

结语

综上所述,《文选》篇题与卷目存在那么大的差异这一现象本身,其对我们进一步弄清“集”何以与《文选》所题异、重新检讨此前断《文选》录文所自主要为先代总集说、更好地考察《文选》成书状况诸问题,有着重要的文献意义。不仅如此,其对我们探究梁代以前编总集与别集时之诗文篇题如何,就篇题言——这些诗文入“集”前的情况怎么样等等,均有着难以替代的学术价值。这提醒我们,研究古人所为,先须“以古还古”以弄清楚相关背景情况,注意将“问题”置于“网络”中考察,而不应看到“线上”的某一现象便匆匆下断语。

[1]力之.关于《文选》所录诗文之来源问题[J].广西师范大学学报,2007(4).

[2]萧统,李善.文选[M].北京:中华书局,1977.

[3]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:2604.

[4]日本足利学校藏.宋刊明州本六臣注文选[M].北京:人民文学出版社,2008:1357.

[5]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:2539-2546.

[6]曹旭.诗品集注[M].上海:上海古籍出版社,1994:346.

[7]詹锳.文心雕龙义证[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[8]卢弼.三国志集解[M].北京:中华书局,1982:525-526.

[9]萧绎,许逸民.金楼子校笺:卷四《立言》[M].北京:中华书局,2011:925.

[10]李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1960.

[11]王立群.《文选》成书研究[M].北京:商务印书馆,2005:38.

[12]魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973:1089-1090.

[13]萧统.六臣注文选[M].杭州:浙江古籍出版社,1999:473.

[14]力之.关于《文选》组诗与《集》一诗一题之异[J].三峡大学学报,2008(4).

[15]林伯谦.由《文选序》辨析选学若干疑案[J].东吴中文学报,2007(13).

[16]力之.《文选序》与《文选》之异乃属正常现象辨[J].汉语言文学研究,2011(3).

[17]力之.《文选序》“以时代相次”不涉及作品辨[J].河南师范大学学报,2010(3).