“微课”教学在“概论”课程中的设计与运用

——以“概论”第九章为例

孙忠良,刘瑞祥

(吉首大学 马克思主义学院,湖南 吉首 416000)

【教育教学方法研究】

“微课”教学在“概论”课程中的设计与运用

——以“概论”第九章为例

孙忠良,刘瑞祥

(吉首大学 马克思主义学院,湖南 吉首 416000)

作为高校本专科学生必修的一门思想政治理论课,“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”(简称“概论”)承担着用马克思主义中国化最新成果武装大学生头脑的战略任务。但由于“概论”课的课时分布及所讲授的教学内容较多,在目前的教学实践中,“概论”课的教学效果常常面临着尴尬的困境。提高“概论”课的教学实效性,需要不断深化教学方法改革。其中通过“微课”教学的设计与运用,将有助于改变传统式教学模式中的僵化和不足,更好地激发大学生的学习热情,提升“概论”课的吸引力。以“概论”课程中的第九章为例,运用“微课”设计,探索提升“概论”课教学实效性的新路径。

微课;“概论”;课程设计

一、“概论”课采用“微课”教学的必要性

作为高校本专科学生必修的一门思想政治理论课,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(简称“概论”)承担着用马克思主义中国化最新成果武装大学生头脑的战略任务,是大学生学习党的基本理论最重要的课程之一。通过该门课程的学习,可以帮助大学生加深对党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求的理解和认识,增强对党的路线方针政策的理解和认同,帮助他们坚定在党的领导下实现中华民族伟大复兴的理想信念。

随着改革开放的深入和实践经验的总结,“概论”课程教材也及时体现党的理论创新的最新成果。自2007年2月出版以来,已经进行5次修订,历经6个版本,调整充实了许多新的内容。根据党在十八大以来的最新精神,中宣部、教育部组织教材编写组对教材进行了全面修订,调整了框架结构,依据2014年版教材的设置,“概论”课程共有12章的教学内容:涵盖了中国特色社会主义总布局、总依据、总任务到领导力量、依靠力量、国际战略、祖国统一等重要理论。由于“概论”课程内容的庞杂,若仅仅依靠传统的大单元、大容量的课堂教学模式,不但很难吸引和打动大学生,也很难达到以“概论”课引领大学生产生对党的基本理论的兴趣的目的,从而影响教学实效性的提升。

为了提高大学生对“概论”课的学习兴趣,增强“概论”课对大学生的吸引力,必须深化教学方法的改革和教学模式的创新。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中强调:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视,把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略,超前部署教育信息网络,促进教育内容、教学手段和方法现代化。”[1]目前高校大学生以90后为主体,在信息化背景下成长起来的这一群体,个性张扬,乐于表现,但理解社会偏于浅层次,认识与行为存在脱节,并深受网络文化和新媒体的影响,对其开展思想政治教育必须要有新方法。随着信息和网络技术的迅猛发展,“微时代”悄然而至,有效运用“微课”等新型教学模式,不仅有利于迎合90后大学生的心理需求和思维特性,而且将有助于提升“概论”课的教学效果。

“微课”是指按照新课程标准及教学实践要求,以教学视频为主要载体,反映教师在课堂教学过程中针对某个知识点或教学环节而开展教与学活动的各种教学资源的组合。[2]作为一种新型的教学模式,“微课”具有短小精悍、目标明确、重点突出和易于分享等特点。它能够有效解决教与学过程中的重点、难点。“微课”教学具有较强的吸引力,将体现现代教育理念和融入现代教育技术的“微课”与“概论”课程教学改革有机地结合起来,对于提升“概论”课的教学实效性将发挥极大的促进作用。以“概论”课程中的第九章为例,通过运用“微课”设计,探索提升“概论”课教学实效性的新路径。

二、“概论”课第九章实行“微课”教学的可行性分析

根据2014年版“概论”课教材的内容设置,第九章主要讲授中国特色社会主义理论体系中的“实现祖国完全统一的理论”。实现祖国完全统一,是中国人民在21世纪面临的三大历史任务之一,也是全世界中华儿女的共同利益,对于实现国家繁荣富强和民族伟大复兴具有巨大的推动作用。通过第九章的学习,可以使当代大学生清楚地认识中国共产党对于实现祖国完全统一的坚定决心,把握“一国两制”科学构想的形成过程、基本内容和重大意义,了解香港、澳门和台湾问题的历史与现实,掌握“一国两制”科学构想在新时期新世纪面临的困难和考验。2014年的教材修订,将原教材中第十二章的结构设计从四小节缩减为两小节,即实现祖国完全统一是中华民族的根本利益和“和平统一、一国两制”的科学构想及其实践。虽然结构经过调整,但该章主体的教学内容保持不变,只是在论述上进行了新的整合。这样的调整更加合乎教材体例,倘若能够突破传统的教学模块,在教学方法上进行大胆创新,一定会在很大程度上提升教学效果。

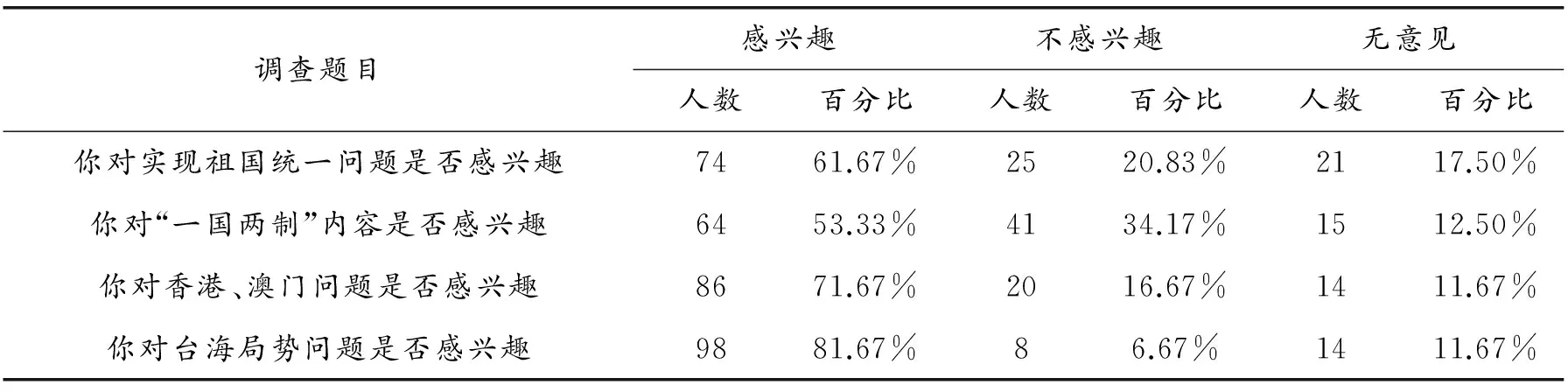

从整个教材内容的分布来看,第九章涉及的重点难点比较少,也是大学生十分感兴趣的一章。若能在讲授过程中,设计专题,突出重点,贴近实际,一定能获得良好的教学效果。在针对“概论”课第九章教学内容的随机调查中,绝大多数大学生均对该章教学内容表现出学习兴趣,特别是关于台海局势问题,感兴趣的学生比例高达81.67%(见表1)。依据教学大纲,第九章的理论讲授是以“和平统一,一国两制”科学构想的内容和实践作为主线,中间涉及港澳台问题的历史与现实。不过在教材的内容安排上,并未对香港、澳门和台湾问题设置单列的专题,依靠传统的教学模式,对于相关问题的讲解很容易造成学生理解上的混乱。若是将第九章的教学内容设计成为一系列的“微课”专题,对于港澳和台湾问题分别整合,相信一定会提升大学生学习的主动性,有效增强教学效果。

表1 关于“概论”课教学内容(第九章)的相关调查

(调查时间:2014年11月;调查人数:120人;调查地点:吉首大学)

三、“概论”课第九章实行“微课”教学的设计思路

第九章涉及的教学内容与现实紧密结合,特别是近年来在港澳台地区发生的重大新闻事件,引发了大学生浓厚的学习兴趣。对第九章实行“微课”设计的教学尝试,既符合教学大纲的总体要求,又能精炼教学内容,从而提高大学生的学习热情。具体思路如下:

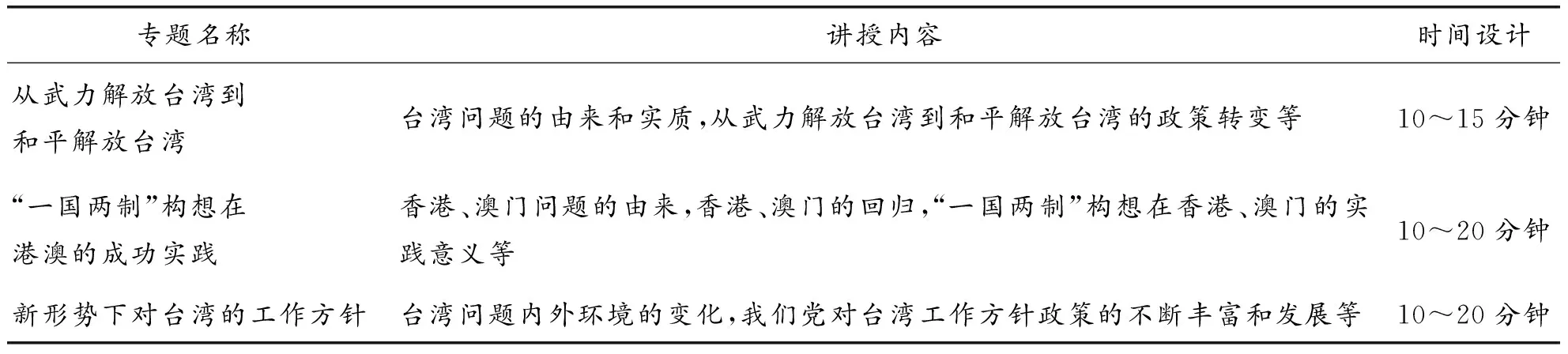

第一步,选择教学主题。实施“微课”教学,首先需要认真思考分析的问题就是选择的教学主题。一个好的选题,不仅可以增强高校思想政治理论课的吸引力,还可以提升学生的学习热情。教学主题的选择不能完全脱离教学内容,但必须新颖。[3]根据“微课”的特点,选题不能过于庞大,尽量做到短小精悍,可以选取教学环节中某个具有独立性、代表性和示范性的教学重点和难点。同时,依据“概论”课的特点,尽量将教学内容和时事新闻、社会热点结合起来,选择有实际研究意义的教学主题。以第九章为例,主要讲解实现祖国完全统一的理论。在选择教学主题时,可以选取“从武力解放台湾到和平解放台湾”“‘一国两制’构想在港澳的成功实践”和“新形势下对台湾的工作方针”等知识点作为专题“微课”教学的相关主题(见表2),一方面因为这些知识点相对独立、完整,并且具有一定的代表性;另一方面这些知识点与最新的形势政策紧密结合,容易激发学生学习的动力和热情。

表2 “概论”课第九章“微课”教学专题设计思路

第二步,“微课”教学设计。教学设计包括教案编写和课件制作,教学设计是实施“微课”教学最重要的环节。教学设计得成功与否,直接影响到教学效果的成败。不同于传统的基于教学章节或课时的教学设计,“微课”教学设计必须新颖,并在设计过程中依据“微课”特点要有所创新。“概论”课实施“微课”教学,在教学设计方面,首先要紧紧围绕选题,突出重点。教学设计要符合学生的学习规律,教学设计过程必须明确教学目的,主线清晰,层次分明。[4]依据“微课”特点,教学设计还要注意教与学有机结合,尤其要突出学生的主体地位,摒除“概论”课带给学生枯燥无味的偏见,充分调动学生学习的主动性。

以第九章为例,专题一:“从武力解放台湾到和平解放台湾”。此专题首先分析了台湾问题的由来和实质,台湾自古属于中国,追随历史的脚步,梳理台湾与大陆之间的渊源,台湾同胞和大陆同胞同根同宗同源,承继的是相同的文化传统,两岸之间风土人情如出一辙,两岸一家亲。新中国成立,国民党残余势力战败后退到台湾,在美国政府的支持下,武装割据台湾。台湾问题是中国国内战争遗留下来的问题,加上美国利用台湾问题干涉中国内政,阻挠中国统一,增加了解决台湾问题的复杂性。台湾问题与香港、澳门问题不同,其实质是中国的内政问题,接着阐述了以毛泽东为代表的中国共产党人由武力解放台湾到和平解放台湾的方针。为突出教学重点,依据专题内容的逻辑结构,在教学设计上可采用多种形式和手段,为了使学生深入认识台湾问题的由来和实质,结合历史,设计不同的题目进行课堂互动与讨论,配合有关台湾问题的诗歌和视频资料,让学生更加感性地认识台湾问题的复杂性,同时也让学生坚定解决台湾问题、实现祖国完全统一的信心。

专题二:“‘一国两制’构想在港澳的成功实践”。这一专题以历史为纵线,首先分析香港和澳门是历史上英国和葡萄牙殖民主义侵略中国遗留下来的问题。同时梳理新中国成立初期对于香港、澳门问题的基本政策以及改革开放以后,中国政府对香港、澳门恢复行使主权的历史过程,香港、澳门回归之后,依然保持繁荣与稳定,但与此同时也出现了新的问题和挑战,最后指出香港与澳门回归对于实现祖国统一大业的重大意义。为让大学生深切体会“一国两制”在香港、澳门的成功实践,结合历史和现实,可设计不同的题目进行课堂互动与讨论,配合有关香港、澳门的时事新闻和相关数据分析,让学生自主参与,发表自己的看法,让学生深刻认识“一国两制”在港澳地区的成功实践以及对于解决台湾问题的借鉴意义。

专题三:“新形势下对台湾的工作方针”。此专题首先分析围绕台湾问题的内外环境发生了重大变化。面对国内外环境的巨大变化,在“和平统一、一国两制”思想的基础上,我党针对台湾问题提出了一系列具有鲜明时代特色的重要论断和主张。从江泽民提出的“八项”主张到胡锦涛提出的“六点”意见,再到习近平提出的“四不”原则,彰显了几代国家领导人对于台湾问题的高度重视,并且在对台湾工作方针政策上不断丰富和发展。为了使学生深入理解新形势下对台湾工作方针,结合历史和现实,深入分析海峡两岸的政治生态,特别是台湾岛内主要政党和选举制度,并对于未来两岸关系进行前瞻与预估。可设计不同的题目进行课堂互动与讨论,辅以有关台湾问题的时事新闻,让学生发表自己的看法,坚定实现祖国完全统一的信念。

第三步,“微课”视频制作。“微课”视频是“微课”教学的核心资源。“微课”的主体内容即是通过视频来展现的 “微课”视频。“微课”视频短小精悍,一般为10到20分钟左右。以第九章为例,专题一“从武力解放台湾到和平解放台湾”时间设计以10到15分钟为宜。专题二“‘一国两制’构想在港澳的成功实践”以及专题三“新形势下对台湾的工作方针”,因为涉及时事内容较多,时间可设计为20分钟左右。“微课”视频的制作及质量直接决定着“微课”的建设水平和应用效果。由于专业技术等因素的限制,不同学科的高校教师“微课”视频制作的水平参差不齐。对于“概论”课的任课教师而言,一方面要强化视频技术的培训,提升视频制作、编辑和合成的水平;另一方面要加强同相关技术部门的合作,同时运用多种方式和途径,拓展“微课”视频的来源。

第四步,上传网络平台。“微课”的主体内容除了“微课”视频之外,还包括利用“微课”视频进行网络学习的交互互动,这也是“微课”教学的一大特点和优势。“微课”以网络为媒介,促进了课堂教学与网络的紧密结合,依托于网络和移动终端设备等新平台,不仅可以有效拓宽知识传播的覆盖范围,而且可以将知识普及更大化,促进大学生课外自主学习的力度。“概论”课目前主要开设于大学第二学期,学习结束以后,其影响力和作用力呈逐渐递减的态势。运用“微课”,将“概论”课的相关知识点以“微视频”的形式上传于精品课程或空间课堂等网络平台,既迎合了大学生偏好网络的心理特点,也有效拓展了高校思想政治教育传播的深度和广度。以第九章为例,围绕“微课”设计专题,可在精品课程和空间课堂等网络平台,开展围绕香港非法“占中”事件、台湾2014年“九合一地方选举”等问题的投票、讨论和知识竞赛等活动,调动大学生学习参与的热情,从而进一步增强高校思想政治理论课的辐射力和吸引力。

四、“概论”课采用“微课”教学的思考

“概论”课采用“微课”教学模式,有助于实现翻转课堂的教学效果。通过“微课”教学的尝试和探索,以及学生的意见反馈,也为“概论”课的教学改革和创新提供了新的思考。

第一,“概论”课采用“微课”教学,应用实践是立足的根本。目前,“概论”课程可采用“微课”教学的资源很多,但相关应用还处于初级的探索阶段。在相关教育政策的引导下,很多高校的“微课”建设都取得了很大的进展,其中也包括“概论”课程。这些采用“微课”教学的相关尝试,取得了一定效果,但是在具体的教学实践中仍存在着“重建设、轻应用、无研究”等问题。一些高校“微课”建设项目仅仅为了满足竞赛的目的,缺乏相应的展示平台和配套设施,与具体教学应用和实践严重脱节,未能满足学生自主学习的需求,所发挥的教学效果也大打折扣。

第二,“概论”课采用“微课”教学,助推思政教师转型升级。从事“概论”课教学的思想政治理论课教师,不仅是“微课”教学改革的开发者和使用者,也是学生获取资源的导航者和自主学习的指导者,同时也是课程知识重构的指引者和学生课前课中课后活动的监督者。要想胜任这些角色,从事“概论”课教学的相关教师,必须提高自己的思想素养和业务能力,掌握扎实的专业知识和现代教育技术,实现转型升级。随着信息与通讯技术的快速发展,“微课”制作途径和方法越来越多样化,技术工具越来越简单化,但对于很多思想政治理论课教师而言,在“微课”制作过程中,最大的困难仍是技术层面的,比如对于“微课”视频的剪辑和加工等。因此,一方面,相关教育部门和高校必须加大对相关教师的技能培训;另一方面,思政课教师也必须自觉加强对“微课”制作技术等方面的学习,提升自身的业务水平。

第三,“概论”课采用“微课”教学,有效引导学生自主学习。作为“微时代”产生的一种新型教学资源,“微课”的出现打破了传统的课程资源结构,提高了课程资源的延展性、适应性和再生性。“概论”课程采用“微课”教学,不仅有助于思想政治理论课教师的专业发展和业务能力的提升,同时也应引导学生有效利用“微课”,开展自主学习。目前,高校“微课”建设的现状比较偏向于教师的专业发展方面,对于“微课”如何帮助学生提高自主学习方面的导向不够明确。事实上,学生才是“微课”的终端用户。如果没有学生的参与,无法吸引学生的注意,“微课”教学的实施势必事倍功半。因此,高校思想教育工作者,必须有效引导学生自主学习的力度,通过采用“微课”,激发学生的学习动机,满足学生的个性化学习需求,提升学生的自信心和满意度。

第四,“概论”课采用“微课”教学,应与传统教学密切配合。采用“微课”教学,并不意味着对于传统教学的彻底否定。虽然通过实施“微课”教学,有助于“概论”课程在混合学习和移动学习中的应用,有利于满足大学生学习的多元需求,提升大学生学习的主体性和创造性。但是在知识、技能和体验等层面,“微课”教学也有其应用局限,不可迷信信息技术可以解决思想政治理论课教学的所有难题。比如,在知识层面,“微课”讲授的知识具有很强的碎片化特征,并不适应于系统知识的学习。[5]在体验层面,虽然“微课”的应用注重师生之间的交流与互动,但相对于传统教学而言,“微课”无法真实地还原课堂情境,也无法让学生真实地感受课堂氛围。此外,“微课”的实施还有适用群体和适应环境的限制。因此,在对于“概论”课教学改革的探索中,“微课”教学与传统教学应紧密配合,不可偏废。

[1] 国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[N].中国教育报,2010-07-30(1).

[2] 胡铁生.微课:区域教育信息资源发展的新趋势[J].电化教育研究,2011,(10):61-65.

[3] 刘红霞,赵蔚,陈雷.基于“微课”本体特征的教学行为涉及与实践反思[J].现代教育技术,2014,(2):14-19.

[4] 刘锐,王海燕.基于微课的“翻转课堂”教学模式设计和实践[J].现代教育技术,2014,(5):26-32.

[5] 杨正群.关于“微课”的几点思考[J].湖北函授大学学报,2013,(12):98-99.

【责任编辑 曹 静】

On the Design and Application of Teaching Model in the Use of Micro-lecture in the Course of “Introduction”

SUN Zhong-liang, LIU Rui-xiang

(Marxism Academy, Jishou University, Jishou 416000, China)

As a compulsory course of ideological and political theory of undergraduate and junior college students, the course of “Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics” (abbreviated as introduction) undertakes the strategic task that equip in the minds of college students by the new achievement of localization in China’s Marxism. But lessons taught in the distribution and teaching content of “Introduction” is more, the teaching effect of “Introduction” is often facing the awkward predicament in the current teaching practice. In order to improve the teaching effectiveness of “Introduction”, it needs to deepen the reform of teaching method. The design and application of micro-lecture will help change the rigid and inefficient of traditional teaching model, and stimulate students’ learning enthusiasm and improve the attraction of “Introduction”. For instance, project-based teaching of Chapter Ⅸ is a new road to improve teaching effectiveness of “Introduction”.

Micro-lecture; Introduction;Curriculum design

G642

A

1009-5128(2015)12-0039-05

2014-12-29

湖南省社科基金项目:高校思想政治理论课“微课”教学方法改革的研究与实践——以《概论》课程为例(14B11);吉首大学教学改革重点研究项目和思想政治教育研究项目:高校思想政治理论课“微课”教学方法改革的研究与实践——以《概论》课程为例(2014JSUJGA29)

孙忠良(1980—),男(满族),辽宁丹东人,吉首大学马克思主义学院副教授,法学博士,主要从事思想政治教育研究;刘瑞祥(1963—),男,湖南汉寿人,吉首大学马克思主义学院副教授,主要从事思想政治教育研究。