明代淮北的灾荒与灾荒赈济

——以《明实录》为中心

于文善

(阜阳师范学院 历史文化与旅游学院, 安徽 阜阳 236041)

【历史学】

明代淮北的灾荒与灾荒赈济

——以《明实录》为中心

于文善

(阜阳师范学院 历史文化与旅游学院, 安徽 阜阳 236041)

明代,淮北灾荒频发,主要表现为:水灾、旱灾、蝗灾、疾疫、大风、地震、冰雹等。灾荒造成的损失巨大,严重影响到这一地区的社会进步与发展。明代淮北灾荒救助的形式很多,如赈济、蠲免、缓征、调粟、借贷、施粥、劝分、转移灾民、抚恤安辑等。明政府在防灾、减灾和赈灾方面取得了一定的成绩,但也存在不少的弊端,使防灾、减灾和赈灾的效果大打折扣,对此应该吸取教训。

灾荒;灾荒赈济;《明实录》

“走千走万,不如淮河两岸”,是民间对淮河两岸美好生活的生动赞美。由于历史上黄河频繁决溢,并夺淮入海,破坏了淮北原有的生态环境,使黄河、淮河水患频繁地光顾淮北,加上其他方面一些因素导致淮北灾荒频发,可以说自明朝建立以来的数百年间,淮北几乎与灾荒同步,并成了灾荒的代名词。随着区域社会史和环境变迁史研究的深入,学界对与之关系密切的灾荒与灾荒赈济的研究也日益深入,明代淮北灾荒与灾荒赈济的研究也进入学界的视野。*相关的研究可见陈业新:《明至民国时期皖北地区灾害环境与社会应对》,上海人民出版社2008年版;吴海涛:《淮北的盛衰成因的历史考察》,社会科学文献出版社2005年版;傅玉璋:《明代安徽、江苏地区的水灾与赈济》,《安徽大学学报》(社科版)1992年第1期;傅玉璋:《明代淮河流域安徽地区的自然灾害和朝廷恢复生产的举措》,《明史散论》,黄山书社1996年版;王日根:《明清时期苏北水灾原因初探》,《中国社会经济史研究》1994年第2期;王均:《黄河南徙期间淮河流域水灾研究》,《地理研究》1995年第3期;张红安:《明清以来苏北水患与水利探析》,《淮阴师范学院学报》(哲社版)2000年第6期;周致元:《明代的赈灾制度:以凤阳府为例》,《安徽大学学报》(社科版)2000年第4期;周致元:《明代对凤阳府的灾蠲和灾折》,《中国农史》2002年第2期;陈业新:《近五百年来淮河中游地区蝗灾初探》,《中国历史地理论丛》2005年第2期;于文善:《元明以降淮河流域灾害与社会保障》,《阜阳师范学院学报》2013年第4期;等等。然单独依某种资料研究某一地方灾荒的成果尚不多见。本文对明代灾荒与灾荒赈济的研究聚焦于淮北,主要是依据《明实录》中的有关资料,藉此研究来回顾历史,启示后人。

一、《明实录》所见明代淮北的灾荒

明代,自然灾害的频繁程度之高、种类之繁多前所未有,造成的危害也十分严重。关于这一时期自然灾害的频次学界多有记载,据《中国救荒史》作者邓拓的说法,“明代共历二百七十六年,而灾害之烦则竟达一千零十一次之多,是诚旷古未有之记录也”[1]。陈高佣《中国历代天灾人祸表》记载,明代各种自然灾害有923次[2]。由此可见明代灾害的频繁程度。这应该也是当时淮北地区灾害的真实情况。在种类繁多的自然灾害中,常见的有水灾、旱灾、蝗灾等。我们不妨先来看看《明实录》*本部分所引《明实录》中灾荒的资料主要参见李国祥、杨昶:《明实录类纂(自然灾异卷)》,武汉出版社1993年版。中记载明代淮北灾荒的大致情况。

(一)水灾。

洪武八年(1375)九月丁未,中书省臣言:“开封府祥符、杞、陈留、封丘、睢州、商水、西华、兰阳等八州、县,以六月积雨,黄河水溢,伤麦禾;淮安府盐城县自四月至五月雨潦,浸没下田。”[3]太祖实录:卷101

永乐二十一年(1423)五月癸未,户部尚书郭资言:“河南开封府归德州祥符、阳武、中牟、宁陵、项城、永城、荣泽、太康、西华、兰阳、原武、封丘、通许、陈留、睢州、杞县及南阳府内乡、卫辉府新乡、获嘉、汲县,并凤阳府宿州,去年夏、秋淫雨,黄河泛溢,并伤田稼。”[3]太宗实录:卷259

宣德二年(1427)九月壬子,直隶大名府长垣县、开州、保定府祁州及徐州、丰、沛、萧三县各奏:“七月内连雨,谷、豆皆伤。”凤阳府宿州奏:“六月西河水溢,淹近河田土,积久不消,农种无获。”[3]宣宗实录:卷31宣德六年(1431)七月庚寅,直隶扬州府兴化县,徐州萧、砀山二县各奏:“本年五月中至六月,积雨水涨。淹没田稼。”[3]宣宗实录:卷81

正统二年(1437)六月庚辰,直隶凤阳、淮安、扬州诸府,徐、和、滁诸州,河南开封府各奏:“自四月至五月,阴雨连绵,淮泛涨,民居、禾稼多致漂没,人不聊生,势将流徙。上命谅及工部侍郎郑辰往视之。”[3]英宗实录:卷31正统十一年(1446)十一月庚辰,顺天府、直隶庐州府、淮安府、徐州、沂州、宿州、中都留守司、直隶大(同)[河]卫俱奏夏秋大水……秋粮、子粒无征[3]英宗实录:卷147。

景泰三年(1452)十月戊午,直隶凤阳府颖州太和县奏:“今春雨雪连绵,二麦无收,秋又积雨,湖水泛涨,粟、谷、麻、豆等苗淹损殆尽。”[3]英宗实录:卷222景泰四年(1453)三月辛巳,直隶徐州奏:“本州今年自二月来,阴雨连绵,麦苗俱已淹死,吞田至今不能耕种,恐无收成之望。”[3]英宗实录:卷227。

天顺七年(1463)八月己丑,巡按直隶监察御史李纲奏:“直隶淮安、凤阳、扬州、徐州等府县五月间大雨,二麦甫收,多被浸,秋(田)〔苗〕复萎黄,百姓失望。”[3]英宗实录:卷365

成化八年(1472)秋七月癸丑,南直隶、浙江大风雨,海水暴隘,南京天地坛、孝陵庙宇、中都皇陵垣墙多颓损,扬州、苏州、松江、杭州、嘉兴、宁波、湖州诸府州县淹没田禾,漂毁官民庐舍、畜产无算,溺死者二万八千四百七十余人。[3]宪宗实录:卷106

正德十二年(1517)七月庚寅,大学士粱储等言:“今年四五月以后,各处水患非常,南京国家根本之地,阴雨连绵历三月不止,且又雨中雷击神机营旗杆;凤阳祖宗兴王之地,雨久山水骤发。临淮、天长、五河、盱眙等县,军民房屋尽被冲塌,田野禾稼淹没无存,老稚男妇溺死甚众……”[3]武宗实录:卷151

嘉靖元年(1522)七月己巳,是日南京暴风雨,江水涌溢,郊社、陵寝、宫阙、城垣、吻脊、欄楯皆坏,拔树至万余株,大江船只漂没甚众,直隶凤阳、扬州、庐州、淮安等府,同日大风雨雹,河水泛溢,坏官民庐舍树株,溺死人畜无算。[3]世宗实录:卷16

隆庆三年(1569)九月丙子,时淮水涨溢,自清河县至通济闸及淮安府城西淤者三十余里,决方、信二坝出海。平地水深丈余。宝应湖堤往往崩坏,及山东莒州、沂州、郯城等水溢,从沂河、直河出邳州,人民溺死无算。[3]穆宗实录:卷37

万历十五年(1587)四月丁亥,工部奏:“……淮、扬水患,西南有淮、泗,西北有黄河,高、宝、江都有西山诸湖之水以冲动漕堤,涅没民田,已非一日。闻宝应至广洋、射阳与高邮、江都各路皆有入海,惟支河淤塞而不通,故湖水泛滥而无归……”[3]神宗实录:卷185

天启六年(1626)九月壬申,淮、杨、庐、风各府县……入秋霪雨连旬,河溢海啸,滨河之邑如邳州、宿迁、桃源、安东等州县,其田土尽没于黄河;滨海之邑如泰兴一县,海潮江浪一夜骤涌,庐舍冲没,人民溺死者无算。[3]熹宗实录:卷76

崇祯五年(1632)十一月庚申,直隶扬州府高邮州宝应县灾民杨元达等疏言:“宝应首当淮、黄下沉之冲,去岁六月既遭水患,流移尚未尽复,不意今年六月黄河涨隘,淮安苏家嘴复溢,数百里之间庐舍悉沉水底,宝应逼近淮、黄,水之来也独先,水之去也独后,自六月至今已及半年,水势不退,无复种植之望……”[3]祟宗实录:卷65

以上是《明实录》记载所见有明一朝淮北水灾的大致情况。据资料统计,明代276年中,淮河(淮北)发生的较大规模水灾有33次,平均8.4年发生一次。[4]

(二)旱灾和蝗灾。

明代淮河流域(淮北)的旱蝗等灾害也十分严重,不仅范围广,时间长,甚至呈现大范围干旱或连年干旱,或伴随蝗灾。以下是主要旱蝗灾情况。

洪武三十年(1397)十月甲辰,凤阳县自五月至八月不雨,禾稼不收,耆民许景文等来言,诏免其租。户部以为未得其实,请遣人验之。上曰:“天旱众人所共见,况凤阳,朕之乡里,民何故欺?”即免之。[3]太祖实录:卷255

宣德八年(1433)七月丙子,应天府上元、江宁二县、太平府当徐县……凤阳府定远县、徐州萧、沛、砀三县……各奏:“今年春夏不雨,河水干涸,禾麦焦枯,百姓艰食。”[3]宣宗实录:卷103

宣德九年(1434)四月癸丑,巡按直隶监察御史李志奏:凤阳府寿、泗等州、临、淮等县,自宣德七年冬至去年秋不雨,田谷旱伤,人民缺食。[3]宣宗实录:卷110

正统元年(1436)九月辛亥,直隶凤阳府寿州奏:“本年四月以来,久旱不雨,田禾枯死.不能成实,秋粮无从营办。乞询民情。”[3]英宗实录:卷22

正统二年(1437)四月壬戌,刑部左侍郎曹弘奏:直隶凤阳属邑连年旱伤,民采橡栗为食,今新谷未熟,老稚流离,饥殍盈途。[3]英宗实录:卷29

景泰六年(1455)八月甲辰,应天府并直隶凤阳、宁国、太平、安庆、庐州、徽州、池州诸府,广德、滁、和诸州,直隶潼关南、陕西甘州诸卫各奏今夏抗旱。直隶淮安、扬州、苏、常诸府:南京神策、龙虎及直隶诸卫各奏今夏旱,至润六月十二日猛风骤作,雨雹交下,连日不止,潮水泛滥,淹没民居、禾稼,租税无征。[3]英宗实录:卷257

成化十八年(1482)三月庚午,赦苏松等处都御使王恕、淮扬等处都御史张瓒赈济饥民,时南京六科给事中刘讥等言:“苏、松、常、镇、淮、扬、凤阳去岁春夏不雨,秋冬霖潦,米价腾涌,民不聊生。”[3]宪宗实录:卷225

弘治十六年(1503)九月丁丑,南京守备太监傅容等奏:“应天及凤、庐二府并滁、和二州大旱,灾重民穷,盗发,欲将南京部所收水兑余米,差官给赈。”户部议:“请如奏。”[3]孝宗实录:卷203

正德三年(1508)九月癸亥,南京及庐、凤、淮、扬地方旱灾,命吏部左侍郎王琼随宜赈济。[3]武宗实录:卷42

嘉靖二年(1523)六月戊辰,是月,直隶大名府、顺德、凤阳、庐州、徽州、安庆,浙江嘉兴,河南开封,江西吉安、袁州、广信等府州县旱。[3]世宗实录:卷28

万历二十七年(1599)十一月癸酉,以旱灾,蠲亳州、凤阳等州县存留钱粮及改折各有差。灾重者命有司发赈之。[3]神宗实录:卷341

天启六年(1626)四月丙申,漕运总督苏茂相疏言:“海州、徐州并赣榆、桃源二县俱荒旱异常,人民饿死、流离、贼盗,日不聊生,漕粮无措,当一体改折。其余州县虽被灾而未若此甚者,臣督令忍死输纳本色不改。”[3]熹宗实录:卷70

以上不完整的旱灾记载显示,明代淮北旱灾也相当频繁,次数多,时间间隔短,甚至出现连续干旱年,或旱灾向水灾急转的情况,危害程度极大。

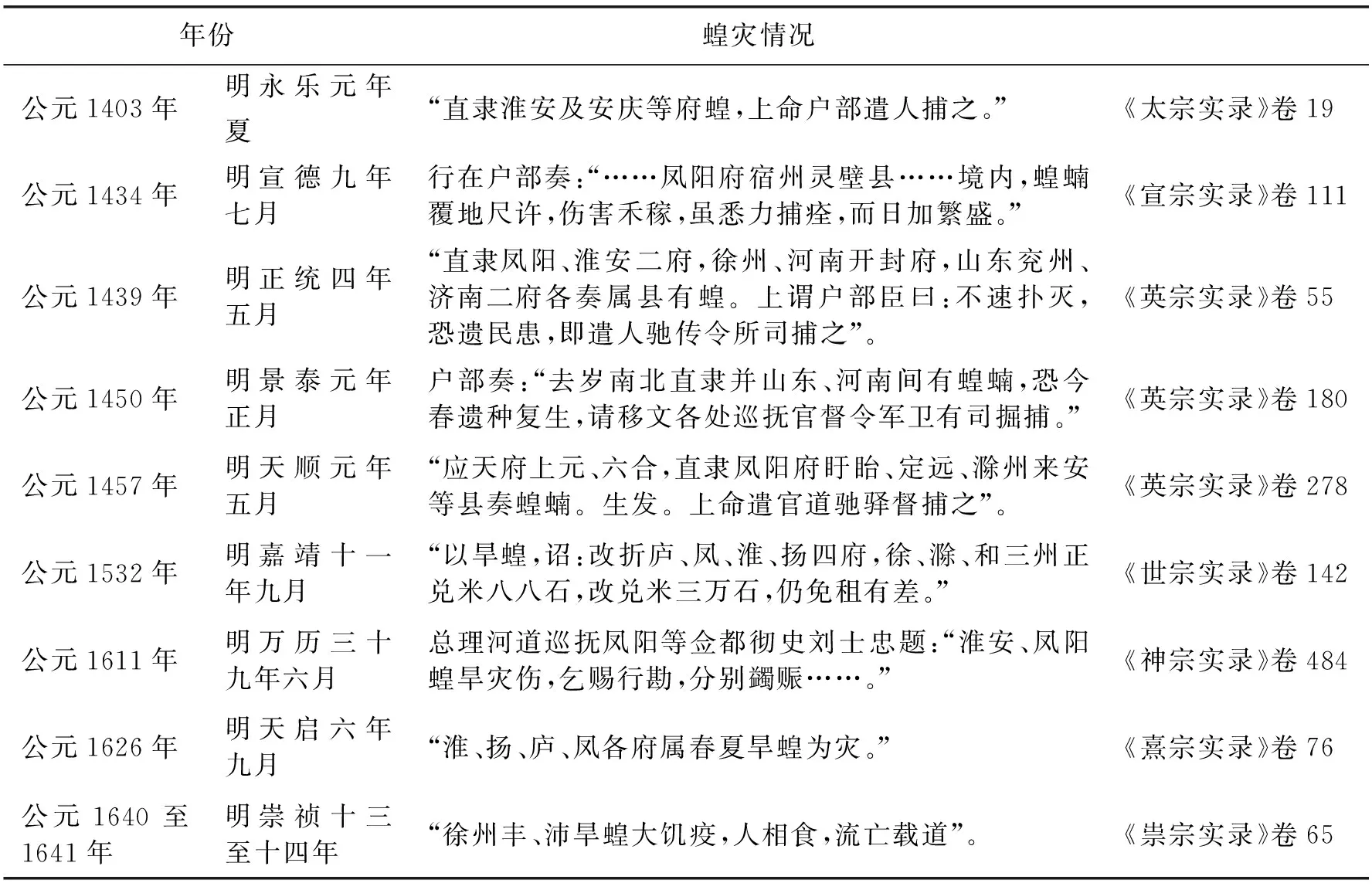

明代淮河流域(淮北)主要蝗灾情况参见表1。

表1 明代淮河流域(淮北)主要蝗灾年表

除上述水灾、旱蝗灾以外,《明实录》所见淮北的灾荒种类还有很多,如疾疫、大风、地震、冰雹、火灾、兵灾,等等。限于篇幅,这里就不一一叙述了。

二、《明实录》所见明代淮北灾荒赈济*本部分所引《明实录》中灾荒赈济的资料主要参见傅玉璋、王鑫义等人辑撰的《明实录安徽经济史料类编》,黄山书社2003年版,第358-509页。

频繁、持续的灾荒危害极大,它往往导致人口的死亡、流移,土地的荒芜,影响到农业生产的发展,或导致农民起义的发生,危及封建政权的统治。面对灾荒,历代统治阶级都试图通过一些采取救荒措施来缓解灾荒造成的危害,将灾荒引起的后果降低到最小。明朝政府在面对灾荒时,一方面出台了不少积极的防灾、减灾对策,另一方面也采取了诸多的临灾救助措施。现结合《明实录》中的记载,重点探讨临灾救助的措施。

《明实录》所见淮北临灾救助的措施大致包括赈济、蠲免、缓征、调粟、借贷、施粥、劝分、转移灾民、抚恤安辑等。此外也涉及兴修水利工程,治理河患和储粮备荒等。以下就其中若干方面略述之。

(一)赈济。

赈济是临灾救助中常见的赈灾措施,一般包括赈款、赈谷等。每当灾荒发生,官府会组织赈灾,筹集赈灾粮款。《明实录》中这方面的例子比比皆是。如:

永乐元年(1403)二月甲午,北京、山东、河南、直隶徐州、凤阳、淮安民饥,命户部遣官赈济,本处无储粟者,于旁近军卫有司所储给赈之。[5]太宗实录:卷18

宣德八年(1433)五月庚午,巡抚侍郎曹弘奏:“直隶淮安、凤阳二府并徐州所属县,去岁灾伤,田谷不收,小民乏食,臣恐失所,己令各府州县发官廪及劝富民出粟赈济。”[5]宣宗实录:卷102

明正德三年(1508),凤阳、淮安、扬、庐等处灾荒重大,“以银10万两、粮30万石赈济”[5]明武宗实录:卷44;万历二年(1574)十月己未,赈恤徐、淮等处灾伤,准留漕粮一十六万余石,银六万余两[5]神宗实录:卷30。

(二)蠲免、缓征。

蠲免、减征或缓征,是历代官府普遍采取的对灾民免征、减征或缓征赋役的救灾措施,也是明代政府比较常用的一种救荒措施。蠲免一般包括赋税蠲免和徭役蠲免两方面。例如:

洪武三十五年(1402)庚午朔,上以北平、山东、河南、凤阳、淮安、扬州、徐州等处尝经兵革,民办未苏,令工部核其岁办之物,量免有差[5]太宗实录:卷15;永乐十三年(1415)十月癸巳,免直隶凤阳府所属州、县水灾田租九百六十九石有奇[5]太宗实录:卷171。嘉靖十三年(1535)十一月甲子,以淮安、凤阳、徐州等处灾伤,准支运改兑米五万石于临清、广积二仓,每石征脚价银一钱五分,仍蠲各府县存留钱粮及折征各卫所屯留有差[5]世宗实录:卷169。

(三)调粟。

调粟、平粜与禁遏籴等措施是当遇到重大灾情时,从外地及时地调运粮食以及其他物资,支援灾区(移粟就民),或将灾民迁移去外地获得衣食,或官府通过一定的行政手段平抑粮价。例如:

宣德九年(1434)二月己酉,行在户部奏:“直隶扬州、淮安、凤阳、徐州等府州县连岁亢旱,百姓无食,有司虽已发廪劝分,今公私空匮。”上闻之恻然,赦巡抚侍郎曹弘用心抚恤,如他处有粮,悉移赈之。一切买办、科征尽行停止。[5]宣宗实录:卷108

景泰三年(1452)八月己酉,南直隶、河南、山东以水灾流移趁食者在在有之。山东接察司莶事古奏:“令各处官司设法安置,给粮赈济。”从之。[5]英宗实录:卷219

(四)借贷。

借贷,也即一般所说的农贷。官府借助常平仓、社仓等所存的仓谷,以达到救灾的方法。不过借贷的目的在于救急,一旦度过灾荒,要将所借谷米偿还。例如:

宣德三年(1428)五月辛未,直隶扬州府通、泰、高邮等州及凤阳府寿州霍邱县,江西九江府德化、瑞昌二县各奏:“人民缺食,已借官仓米赈济,俟秋成还官。”悉以其数上。[5]宣宗实录:卷43

弘治十一年(1498)十一月乙未,户部主事李世亨言:“……又江西、河南、山西、南北直隶各奏:‘风、雹、水溢、干旱之灾,禾稼损伤,百姓饥馑。’乞遣官检阅预备仓根,支给贩济。如不足用,即于邻近有收郡县或预备仓粮,或积粮富家借用,以俟收成之年照数赔偿。”疏上,命所司知之。[5]孝宗实录:卷143

(五)施粥。

施粥又称为煮粥,在中国古代很早就实行过,明代也多次实施。

嘉靖元年(1522),时任南京兵部尚书侍郎席书上《南畿赈济疏》,请施粥以赈济济南等地灾民,“户部覆:此法不特宜于南畿,宜通行天下,灾荒处所,一体施行”。时席书已有旨,差往江北赈济。疏上,上即命书便宜行于江北,仍喻江南巡抚一体施行。[5]世宗实录:卷34

景泰四年(1453)八月甲午,总督漕运右佥都御史王弘奏:“比因直隶[徐州]、凤阳并山东、河南荒歉,民多流徙趁食,臣委官于河上,每遇经过舟船,量令出米煮粥给之,赖以存活者—百八十五万八千五百余人……”奏入,(诰)[诏]:嘉赏之。[5]英宗实录:卷232

(六)劝分。

在灾荒年间,政府劝谕有力之家无偿地赈济贫乏之人,或减价籴出所积谷米以照顾贫乏之人,这种措施称为劝分。例如:

宣德八年(1433)二月丁未,南京户科给事中夏时言:“臣过邳、徐、济宁、临清、武清,询知冬春无雨,民食艰甚,乞赈恤。”上谕行在户部臣曰:“比山东屡奏民缺食,已令发粟赈济,宜再遣官各处巡视。就发廪以赈。不足,则劝富家出粟济之。”[5]宣宗实录:卷99

成化八年(1472)十一月辛亥,巡视淮扬等处南京兵部右侍郎马显奏:“……凤阳、淮安、扬州三府缺粮,宜照浙江纳米近例,召人上纳。二百石者给与散官正九品,二百五十石者正八品,三百石者正七品,五百石以上者,请赦旌为义民,仍免本户杂役二年。二百石以上者立石旌异,免差役一年。一百五十石给与冠带。”[5]宪宗实录:卷110

(七)安辑。

安辑主要是安辑流民,由官府发给流民盘缠和食粮,遣送回籍,并分给流民闲置公田耕种,提供或贷给种子、耕牛等,帮助他们归农重建家园。例如:

明成化二年(1466)夏四月甲辰,巡按河南监察御史娄芳陈言事宜:“……蕃户口。今淮、徐、河南等处人民鬻麦卖男女者沿途成群,价值贱甚,至夷人、番僧亦行收买。乞出内库银帛,赍付巡视都御史设法收赎及禁约边关,不许番僧人等夹带中国人口出境,仍给价赎还原籍,令本处巡抚大臣区画种子、牛具,给与耕种……”上可其奏,令户部悉行之。[5]宪宗实录:卷29

正德元年(1505)七月乙未,户部尚书韩文等覆议:“水旱灾伤,无处无之,若概欲差官,恐徒劳外语,宜奏报日,量其轻重,如例上请蠲贷……直隶凤阳等府大雨如注,平地水深丈有五尺,没民居五百余家……宜移文各该巡抚官,亲诣其地,加意抚绥。平民之困于差役者,即与优免;庐舍之淹没、营堡之烧毁者,官给钱粮以赈济。仍督所属官吏,招抚流移,禁革科扰。庶灾异可弭。”从之。[5]武宗实录:卷15

(八)抚恤。

抚恤包括收养遗弃、抚恤鳏寡孤独、施药、掩埋遗体、为贫困之家赎回妻子等。明代立国之初十分重视此项制度。朱元璋登基不久就宣布:“鳏寡孤独废疾不能自养者,官为存恤。”[5]明太祖实录:卷34建文、天顺、嘉靖等朝对此都较为重视。例如:

永乐十一年(1413)六月甲寅,上召行在户(部)臣,谓之曰:“人从徐州来,言州民以水灾乏食,有鬻男女以图活者。人至父子相弃,其穷已极。即遣人发廪赈之,所鬻男生官为赎还。”[5]太宗实录:卷140

嘉靖二年(1523)四月丁丑,户部条上修省事宜:“……一言畿辅穷困,甚于各省,积逋宜皆缓征。山东、河南、庐、凤诸府被兵者,赦有司招抚流移,存恤死亡。一言今天下民劳,而南北水路尤甚,宜务节省,令役夫皆得番体及严需素私役之禁……上以为然。”[5]世宗实录:卷25

(九)以工代赈。

以工代赈通过组织灾民从事劳动并给其发放一定报酬达到赈济灾民的目的。明代对此措施高度重视,除了将治淮上升为政府的战略任务外,尚重视地方农田水利和公益设施建设。

如弘治(1488—1505)时,河决沛城,百姓流离,时任河南巡抚的孙需“乃役以筑堤而予以佣钱,趋者万计,堤成而饥民饱,公私便利”[6]235。“万历间,御史钟化民救荒,令各府州县查勘该动工役,如修学、修城、浚河、筑堤之类,记工招募,以兴工作,每人日给米三升。借急需之工,养枵覆之众,公私两便。”[6]235

还有些工赈项目虽然与恢复生产关系不大,但也起到了赈济灾民的作用,如万历十五年(1987)七月,“南京工部尚书李辅请兴工作,以寓救荒”,后决定“修药神观、报恩寺,各役肇举,匠作千人,所赈亦千人……”[5]神宗实录:卷214。

三、结语

救灾是中国历代王朝的一项基本职能,明代政府也不例外。开国皇帝朱元璋出身贫寒,十分重视灾荒救助。他的民本观念对后继者也有较大影响。因此,明代的皇帝多数都能把灾荒救助当作一项重要施政方针与对策,不但制定了一整套防灾减灾的措施,而且对灾荒救助也十分关心,应该说在防灾减灾和灾荒救助方面取得了一定的成绩。如《明实录》关于淮北灾荒的资料中不乏“全活数万人”“民沾实惠”等记载,如前文所述景泰四年八月甲午,总督漕运右佥都御史王弘所奏徐州、凤阳并山东、河南荒歉施粥之事,该次施粥赖以存活者1 858 500余人;嘉靖三年七月丁丑,南京兵部右侍郎席书所述:“臣奉命赈恤凤阳诸郡县,奋夜奔劳,出入于瘟疫之境,所全活百万余人。”[5]世宗实录:卷41其他关于淮北灾荒赈济、蠲免、缓征、调粟、借贷、劝分、安辑、抚恤等方面的实绩资料也多不胜数,在此不多述。

不过对明代政府灾荒赈济的成绩,不应估计过高,灾荒救助过程也存在种种弊病。《通鉴纲目三编》记明英宗时事载:“天顺元年,夏四月,直隶、山东饥,遣会都御史林聪等赈之。聪屡请发帑,徐有贞曰:发帑赈济,徒为有司乾没耳。李贤曰:有弊胜于无赈。”这段话揭示出灾荒赈济存在的弊端。常见的有:报灾中匿灾不报或无灾报有灾、小灾报大灾;勘灾中消极怠慢,敷衍其事;救灾中贪污赈款,中饱私囊;等等。匿灾不报、小灾报大灾情况如:洪武时,高邮州发生水灾,太祖命进士某前往勘查,尚未至灾所,州同知刘牧即以灾册至。进士问答:“未曾沿丘履亩,先进是册,为何?”同知回答:“马前册。”进士不允,坚持亲诣灾所。刘牧即与当地田主将已熟禾稼尽行铲去,引水灌其地。[6]256勘灾中消极怠慢,敷衍其事之例:洪武二十七年(1394),山东宁阳县洪水,滨河居民多为漂流,田禾皆浸没,诏遣使者查勘被灾户数,使者并不认真查勘,朦胧回报:“灾不甚,民妄诉。”再复之,同样诡言灾情轻微,最后是县民诣阙诉言:“民实被灾者千七百余户,而使者所录止百七十余户。”[5]明太祖实录:卷232这才得出真相。救灾中贪赃赈款,中饱私囊情例:正德十三年(1518)十一月辛亥,巡按直隶监察御史陈杰奏:“凤、庐、扬、淮等府,滁、徐等州大水,人民溺死不知其数,访之父老,皆云自昔所无。往岁有水患,已尝赈恤,今灾尤甚,宁不思所以救之乎!但污吏日滋,侵冒无禁。穷乡父老、闻朝廷赈贷、携扶入城,守伺月余,众,反鬻及儿女,恸哭以归。”[5]武宗实录:卷168。

总之,明代淮北灾荒救助过程中尚存在较多问题,政府针对这些问题也采取了一些对策,但没能从根本上解决问题。灾荒救助本身是一项十分复杂繁琐的工程,必须建立切实有效的监督机制并以此来有效地遏制人们贪图私利的本性。这样,再配合完善的救助制度,就能保证救灾工作的实效,提高政府抗灾救灾的能力,以维护社会的稳定和统治的安全。探讨明代淮北灾荒及灾荒救助问题无疑具有重要的启示作用和现实意义。

[1] 邓拓.中国救荒史[M].北京:北京出版社,1998:33-34.

[2] 陈高佣.中国历代天灾人祸表[M].影印版.上海:上海书店,1986:1216.

[3] 李国祥,杨昶.明实录类纂(自然灾异卷)[M].武汉:武汉出版社,1993.

[4] 唐元海.淮河综述志[M].北京:科学出版社,2000:330.

[5] 傅玉璋,王鑫义,等.明实录安徽经济史类编[M].合肥:黄山书社,2003.

[6] 袁祖亮,朱同祥.中国灾害通史(明代卷)[M].郑州:郑州大学出版社,2009.

责任编辑:仇海燕

K248.1

A

1007-8444(2015)06-0781-06

2015-10-20

安徽省教育厅人文社会科学重点研究基地一般项目“元明以来皖北地区的灾害环境与社会应对”(SK2013B364);2014年度教育部人文社科规划基金一般项目“元明以降淮北地区社会变迁研究”(14YJA770008)。

于文善(1966-),教授,博士,主要从事淮河流域地方社会史、中国现代学术思想史的研究与教学。