以“硫酸铜溶液呈酸性”为突破口的“盐类水解”课堂教学

施力争

摘要:“盐类水解”主题教学中,笔者尝试以硫酸铜溶液呈酸性的理论分析进行案例教学,引导学生独立判断并自主形成概念,促进学生理解盐类水解的本质,形成“微粒观”、“平衡观”等化学观念,学会从化学的视角认识事物和解决问题。

关键词:水解本质;化学观念;化学课堂

文章编号:1005–6629(2015)4–0048–02 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

“盐类水解”是高中化学的教学热点,有关“盐类水解”的展示课层出不穷,讨论文章也颇多,甚至出现了从现象到结论的口诀背诵的教学局面。面对如此现状,笔者认为有必要从化学观念出发,对“盐类水解”的教学设计和教学实践进行重新审视。

1 改变“水解理论”课堂教学的原因

1.1 一般教学思路的局限性

按照上科版教材对本教学内容的编排以及教学参考资料上的教学建议,课堂教学一般由三个环节构成:(1)实验测定三种盐溶液的pH,以此引发问题:并不是所有的盐溶液均呈中性;(2)实验测定一系列盐溶液的酸碱性,探究盐溶液呈酸碱性的规律(即与盐类组成的关系);(3)理论推导盐溶液呈酸碱性的原因。课堂教学可以采用小组学习的方式,由学生通过自主实验来探究水解规律,教学的基本方法属于归纳法:通过一系列物质的pH测定寻求物质组成的相似点,归纳总结溶液酸碱性与盐类组成的联系。这样的教学思路是流畅而传统的,教学逻辑是严密但少有挑战的。

1.2 最优化教学理论的启示

前苏联教育家巴班斯基曾就学生发展的“实际可能性”作出深入阐述:实际的学习可能性是指人的生理的、心理的和精神的潜力,以及间接起作用的外部条件的总和。他提醒广大教师应充分考虑学生的实际情况,防止自己的教学把他们的可能性限制在某一水平上。教师应当依靠学生已有的实际学习可能性,不断扩大这些可能性,把它们提到更高的水平[1]。因此,笔者对教学对象进行深入分析,认为学生在将近一个学年的化学学习中已经积累了相当的理论化学学习经验,其认知水平已经达到一定高度,笔者决定在“盐类水解”授课时确定新的教学策略,以期进一步提高学生的科学认知水平和理论学习能力,培养并巩固“平衡观”、“微粒观”等化学观念。

2 “盐类水解”理论教学过程

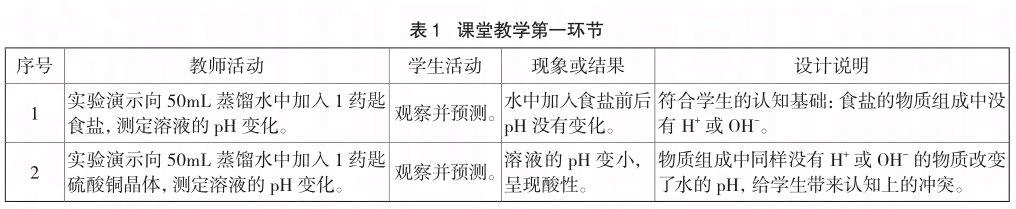

2.1 第一环节:课题引入

见表1。

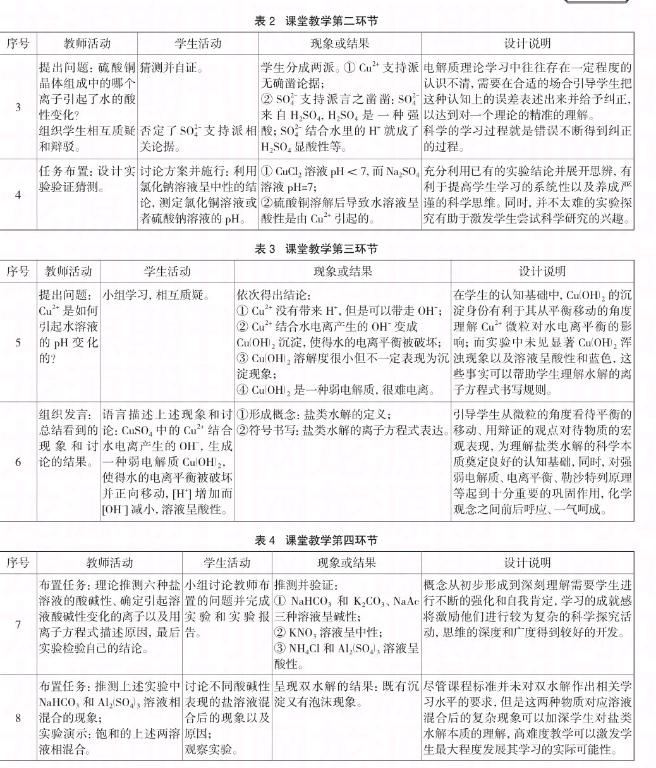

2.2 第二环节:“问责”离子

见表2。

2.3 第三环节:追问本质

见表3。

2.4 第四环节:举一反三

见表4。

实验教学辅助理论学习依然是“盐类水解”学习主题的重要教学方式,选取典型物质作为研究案例、强调水解本质的探究、重视学生对学科观念的自我构建可以有效突破该教学内容的重难点。

在笔者看来,“盐类水解”是学生理解世界纷繁复杂变化的一个载体,是他们发展独立思考、独立判断能力的一个过程体验。如果一个人掌握了学科的基础理论,并且学会了独立地思考和工作,他必定会找到自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来,他一定会更好地适应进步和变化[2]。

参考文献:

[1]杜殿坤.原苏联教学论流派研究[M].西安:陕西人民教育出版社,1993:115~116.

[2]许良英.爱因斯坦文集[M].上海:商务印书馆,1979:147.