大学英语延续性翻译教学探析——基于认知语言学翻译观角度分析

余秋兰

(安庆师范学院外国语学院,安徽安庆246133)

1 引言

根据全国大学英语四、六级考试委员会在2013年8月颁布的四、六级考试改革的新规定,翻译题型由原五个单句汉译英调整为段落汉译英。翻译内容涉及中国的历史、文化、经济、社会发展等。四级长度为140-160个汉字,六级长度为180-200个汉字,分值从5%提高到15%。这个调整除了呼应《大学英语课程教学要求(试行)》中对翻译能力三个层次的说明,也标志着大学英语教学与测试的不断进步,更加说明以后对英语学习者的语言能力和翻译技巧的重视,符合中国文化要“走出去”的国家战略。四、六级考试翻译新题型无疑对大学生的翻译水平和语言运用能力提出了更高的要求,必将对大学英语教学起到积极的反拨作用,大学英语课堂教学势必加强翻译教学。

目前,各高校的大学英语翻译教学普遍被边缘化,没有得到师生及教材编者的充分重视。教学中缺失了对翻译过程的指导、监控和评估,忽略了学生在翻译过程中的认知能力,学生主体性往往也没有得到充分发挥和利用,导致学生的翻译只是流于表面化。针对这些问题,笔者基于认识语言学中的翻译观和翻译教学观,探讨建构了延续性翻译教学模式,以期提高大学生对翻译理论与技巧的掌握及促进他们语言的跨文化交际能力。

2 延续性翻译模式的理论依据

认知语言学是自20世纪80年代兴起以来语言学界的一支蓬勃发展的力量,将人类语言的学习、发展和人的一般认知能力相结合,对语言的认识规律进行理论和实践研究。它的哲学基础是体验哲学,认为人类语言不是一个自治的系统,离不开人类的体验感知,语言能力也不是一个独立的系统,是人类一般认知能力的一部分;基本观点可总结为“现实-认知-语言”,即在现实和语言中间存在“认知”的环节[1]。语言是体验和认知的结果,翻译是跨语言、跨文化的交际活动,是一种产出性语言实践活动,自然也是一种体验和认知的结果。对原文及原作者的体验和认知先于翻译活动,译文也是译者体验和认知的结果,对原文各种意义的理解和传达必定来自体现体验和认知。在认知语言学框架下,“翻译则可视为是现实体验为背景的认知主体将一种语言映射转述成另一种语言的认知活动”[2]。即翻译不只是文本意义从一种语言(源语)到另一种语言(目标语)的传递过程,而是建构意义和在新的语境中重新建构意义的过程。[3]综上所述,翻译的本质就是各种意义的认知结构,因此大学外语教师只有依据翻译的交际特性和意义建构的认知过程,才能有效地组织大学英语课堂翻译教学。

翻译是一项复杂的任务解决型活动,在翻译认知模式中,其过程包括三个交互作用的阶段:意义理解、传达和生成。作为一跨文化交际的言语行为,翻译是一个复杂的动态过程,翻译的结果不仅要遵循两种语言规律,还要依赖具体的语言环境,考虑交际的目的和任务[4]。非英语专业学生普遍用外文进行信息处理加工的能力有限,部分学生甚至不能自动处理拼写和语法,因此对翻译的基本三原则的实现需要投入较多的操作能量,心理消耗大,导致他们产生翻译焦虑。在“学生翻译-教师批改-教师讲评-最后给出参考译文”的一次性翻译教学模式中,学生往往体会不到翻译过程中意义建构的灵活性和动态性,翻译时常常会因多方面的牵制进行机械性翻译甚至产生无从下笔之感。同时,这种传统的翻译教学模式十分容易误导学生,使他们认为翻译就是语言对照体系的运用,翻译的任务就是把原文语言转换成目的语,翻译会有对照的心理倾向,译文中常常出现的语法错误、中式英语等问题就体现了这点,多数学生的翻译过程是意义转换的线性过程,通常是词对词、句対句的机械性翻译,缺乏对翻译主体性、创造性和和谐性的重视。而以往的翻译实证研究表明,专业的翻译者使用的是全局性的策略而非线性策略,并利用他们的感知和体验以思想为中心而不是以形式为中心组织翻译。[5]正如Beaugrande指出翻译的基本单位不是单词,也不是句子,而是整个语篇[6]。以语篇为基本层面的翻译除了要求译者应译出语篇的交际功能和语用意义,更强调语篇层面上各种意义的映射性转述。所以在翻译教学的认知模式下,如何使大学英语翻译教学活动体现翻译的交际性及译者的主体性和创造性,使学生在特定的认知建构模式下把握译文语篇的规律,掌握各种认知技能从而提高翻译水平,应该成为教师在翻译教学活动中的中心。基于认知语言学的理论,笔者提出的延续性翻译教学通过延长翻译流程让学生花时间对翻译进行反复思考、完善和修改,不仅减少了应付抄袭的可能性,还让学生认识到翻译是阶段的延续,并非一次性就终结的行为,从草稿到终稿的完善过程中,不是单纯的对照参考译文修改,而是对自己翻译认知和体验的不断提高,是一种自我发现和自我进步的有效途径。

3 延续性翻译教学模式的建构

认知语言学翻译观强调翻译是人的一种认知活动,具有体验性、互动性、创造性,强调译者要注重翻译的整体性和和谐性。教师在具体教学中要特别关注学生认知活动的过程,发挥学生翻译过程中的主体性、体验性和创造性。基于这一翻译认知规律,延续性翻译教学模式构建了一套系统的操作程序、步骤及要点。延续性翻译教学模式不追求总体篇数量,突破传统的“学生翻译—教师批阅—给出参考答案”的纠错式的教学模式,将一次翻译任务所承担的目标和任务分多次来完成,拉长单个任务完成的周期,减轻旧模式中学生翻译负荷和教师的修改量,让所有学生参与到翻译活动来。根据这一模式,一次翻译任务的课堂实施步骤通过三个阶段来完成(初稿、二稿及终稿),每个阶段侧重点有所不同。

初稿阶段:本阶段的重点是对译文意义的理解和认知。翻译是一项带目的性的语言交际活动,即将源语转化为目标语,所以学生是否正确理解原文意义是做好翻译的第一环节,理解是对原作者的意图及原文意义的理解[7]。原作者的认知和创作来自体验性活动,译者的认知和理解同样也来自体验性活动,只有对原文做体验性的理解才能获得作者的创作意图和表达方式。译者首先是读者,对原文理解的过程也是与作者、源语及目标语产生互动的过程。因此,首先学生要独立完成对原文的体验和理解,但由于人类认知具有一定主观性和不同语言文化的差异性,同一原文会有多种理解,曲解和误解时有发生,所以学生之间的讨论和交流能够提高学生对原文的体验和认知。鼓励学生之间分享和汇集智慧,利用网络多媒体技术搜索相关知识,收集相关的素材,让学生掌握更多的语境知识,讨论词汇句式的选取,调动学生的积极性和增强课堂气氛。最后教师带动全班学生进行理解与词汇等方面的梳理与总结,指导学生课外完成译文初稿。

二稿阶段:本阶段的重点是学生互评初稿和教师审视初稿的整体性和和谐性。在旧的教学模式中,教师是课堂的指挥者,控制者和评判者,讲评工作几乎都是由教师承担,师生及学生之间缺乏必要的讨论和交流,不利于调动学生的积极性和发挥他们的主体性,容易使翻译课变得枯燥乏闷,抑制了学生的创造性思维,不利于培养和提高学生的翻译水平。首先,教师检查学生的初稿准备内容和初稿;选读和点评部分同学的译文初稿;指导学生学习相关句型的翻译原则和技巧,指导学生关注概念的文化复合而不仅是语言形式,从篇章角度审视译文的整体性和和谐性。然后,仔细阅读一位同学的译文,写出评语,指导和组织学生互评译文,在组织学生互评前,制定评析标准,提高互评的可操作性。之后布置学生在课外完成对初稿的修改并生成二稿。这种模式让学生同时面对自己和他人的译文,扮演着教师的角色,对译文进行品评、校对和修改,让学生在译、读、评的立场之间转换,从一种体验迁移到另一种体验,促进他们对翻译中客观事物及自我世界的认知与把握,建立有效的他评和自评方法,使翻译任务更具交际性[8]。

终稿阶段:本阶段的重点是对译文的润色与修饰及评分。教师比较学生的初稿和二稿,指出两次译稿中的典型文法错误与词句欠妥之处,归纳和总结学生遣词造句方面出色的例子,以正面评价为主,对部分学生进行个别指导。对参考范文从词、句、篇三个角度进行客观评析,提出多样化的表达途径。学生课外完成终稿,教师修改终稿并打出该次翻译作业的最终分数。延续性翻译教法模式采用延续性评估制,教师对学生的最终评分根据学生的整个翻译过程而不是单凭终稿来评定译文的质量,从而确保评分的客观性和完整性,同时也加强了对学生翻译任务投入的监控。

作者依据这一翻译教学模式,自2013年9月份开始,在四个授课班级进行一年多的实证和数据统计,证明其可行性。按照平时收集到的材料中所出现的错误,将A班学生的翻译错误具体归纳为以下表1中几种,同时对比分析几个阶段的出错率进一步来验证这一教学模式的可行性。以一次四级英语汉译英翻译作业为例:

表1 A班学生(55人)的翻译出错情况

如表1所示,出错学生的数量各有差异,按照学生人数的比率大小,翻译过程中出现的主要错误有语法错误(包括词语搭配不当、词性混淆误用、时态语态错误、单复数错误等)、单词拼写错误、望文生义型错误、中式英语、逻辑性错误、漏译、增译及误译等。但通过对比以上列举的常犯错误的统计和分析可以看出,与一次性翻译教学相比,延续性教学模式有助于学生提高防范这些常犯错误的意识,各项出错率都在各个阶段中逐步或大幅度地在降低,说明学生的翻译的能力取得明显进步。

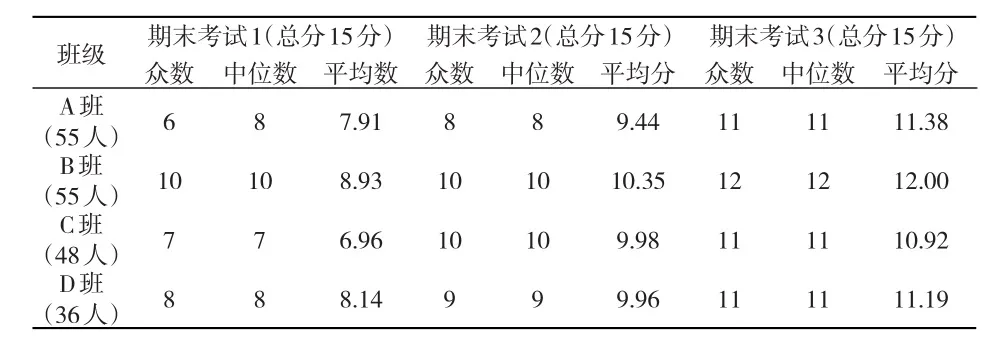

如表2所示,四个班级学生的三次期末考卷中翻译题得分逐渐提高,从初次测试的平均分在6-9之间徘徊,到最近一次期末考试成绩在10-12左右。

表2 四个班学生的期末考试翻译题得分情况

事实胜于雄辩。学生的翻译成绩得到了提高,英语综合运用能力也逐步上升,极大地增强了学生的自信心和对英语的兴趣。但应该指出的是,任何一种教学模式都有优点和不足之处,没有一种模式能够完全取代另一种模式。毫无例外,本文设计的大学英语延续性翻译教学模式也需要在实施中不断改进和完善,希望得到各位专家和同仁的指正。

5 结语

认知语言学虽然是一门年轻的学科,但给我们提供一个新的思维方式,给翻译教学提供了新的启示。认知翻译教学的一个突出特征就是强调学生对语境的主体认知建构,本文设计的延续性翻译教学模式秉承了这一主旨。其教学目的是提高学生在多样化语境下建构翻译文本的能力,教学模式设计的阶段性与学生主体认知特征是相辅相成的;这种启发式教学法鼓励教师和学生共同构建文本,采用不同的认知手段对文本开展连续性翻译教学;教学评价客观,既有教师的评价,也有学生的互评和学生自我评价。可见,这一模式极大地激活和发挥学生在翻译过程中的主体性、实验性和创造性,有效地提高了教学效果,也为现代外语翻译教学模式提供了新的思路。

[1]王寅.认知语言学的哲学基础:体验哲学[J].外语教学与研究,2002(2):82-89.

[2]王寅.认知语言学的翻译观[J].中国翻译,2005(9):15-20.

[3]谭业升.翻译教学的认知语言学观[J].外语界,2012(3):66-73.

[4]陈宏薇.汉英翻译基础[M].上海:上海外语教育出版社,2003:10.

[5]谭业升.建构主义翻译教学刍议[J].山东外语教学,2001(4):13-16.

[6]Beaugrande.Factors in a Theory of Poetic Translating[M].Assen:Van Gorcam,1978:13.

[7]张美芳.翻译研究的功能途径[M].上海:上海外语教育出版社,2005:154.

[8]杨文滢,胡桂莲.延续性写作教学模式探讨[J].四川外语学院学报,2004(1):152-154.