缺失与回归:建国以来中学课程世界古代史题材演变的考察

鲍红信

(池州学院 历史文化学系,安徽池州247000)

世界古代史①作为一门学科在我国创设才50多年,虽然初创时期极其不易,但在我国的中学历史课程中世界古代史题材却长期被忽视,其地位和作用得不到应有的体现。本文试图通过对世界古代史题材在中学历史课程中演变的考察,探究其缺失的原因与危害,并论析学习世界古代史的意义。

1 世界古代史题材在中学课程中的变化(1949—2000)

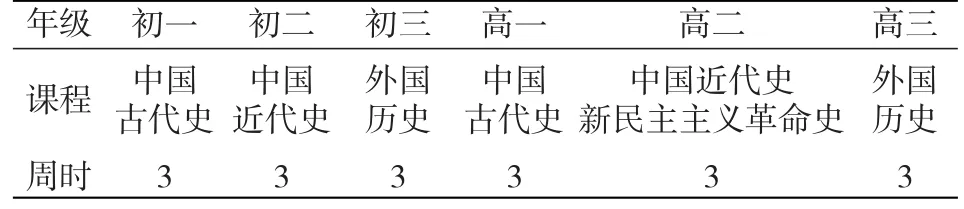

建国之初,百废俱兴。为了落实《共同纲领》中中华人民共和国的文化教育为新民主主义的民族的、科学的、大众的文化教育方针,1950年8月,教育部颁布了《中学暂行教学计划(草稿)》,规定初三和高三开设世界史。历史课在中学各年级均为每周3课时,每周总计18课时。在学习苏联经验号召下,1952年教育部颁布了中学历史教学计划。教材编排世界历史以苏联教材为蓝本,重外国史轻本国史。1950年到1953年,初高中所有的年级都有历史课。初高中实行双循环,初三年级和高三年级学习世界史(古代史现代史各半),每周课时三节[1]。

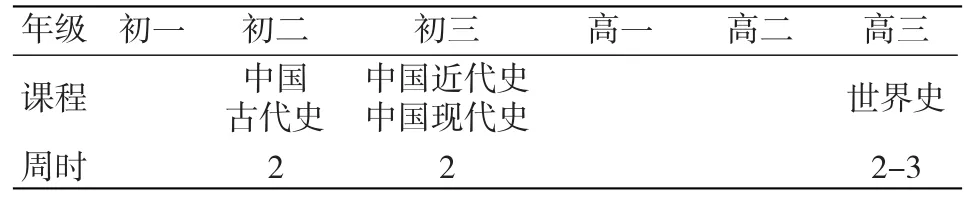

表1 1950年历史课程(周总课时18)

1953年7月教育部又发布了《中学教学计划(修订草案)》,规定在初一年级和初二年级上学期开设世界古代史。历史课的课时不变,各个年级仍平均为每周3课时,总计为18课时。修订草案明确提出:“先外后中”,即先学习世界史,后学中国史;世界史的内容按照苏联的体系编排。1953年受当时苏联的影响,编定的中学历史教学大纲改双循环为单循环。见1953年历史课程表[1]

表2 1953年历史课程(周总课时18)

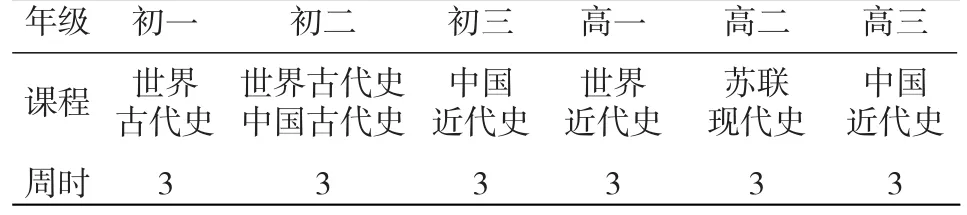

1956年教育部颁布的《中学教学计划)》强调基础知识教育。初三年级学习世界史(含世界古代史)。1956年下半年教育部颁布了《中学历史教学大纲》,内容包括初高中的历史课程设置,这是建国以来的第一个中学历史教学大纲。大纲规定:初三年级学习世界史(含世界古代史),高一年级主要学习世界近现代史。

表3 1956年历史课程[1]

从50年代中学历史课程的设置可以看出:该时期是中学历史教育的辉煌时期。世界古代史在中学历史教学中所占的课时较多,而且中学的学科课程体系较完备,古今中外的历史都有涉略。这一时期中学历史教学先教世界史,后教中国史,初中讲授中外古代史。但在1957年以后,政治运动不断,1958年又开展了“教育革命”,这些都对中学历史教学产生了影响。历史课时减少了1课时。

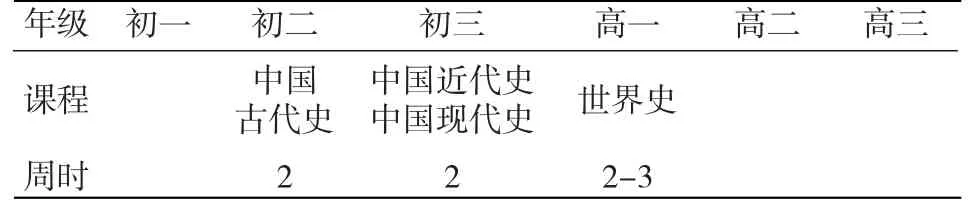

1963年教育部又颁布了《全日制中学历史教学大纲(草案)》规定高三年级才开始学习世界史(包括世界古代史)。

表4 1963年历史课程

1964年春,深受当时政治形势的影响,缩短学制精简课程、精简教材的呼声越来越响。历史课的命运不绝如缕。中国历史和世界历史合编成一册书,共六十课时,包罗古今中外。1966年到1976年十年动乱期间,教育成为重灾区,学校教育制度遭到彻底的批判,历史教育事业遭受空前浩劫,历史课名存实亡甚至干脆被取消,学生学到的是“一堆以古讽今,古今比附的影射史学。”历史学科处于瘫痪之境地。受当时特殊的政治环境影响,历史课程内容被大量“砍、换”,甚至以“三史”(家史、村史、厂史)代替通史,以访问“四老”(老干部、老红军、老工人、老贫农)取代正常的历史课教学,世界古代史教材、教学内容自然不见踪影。

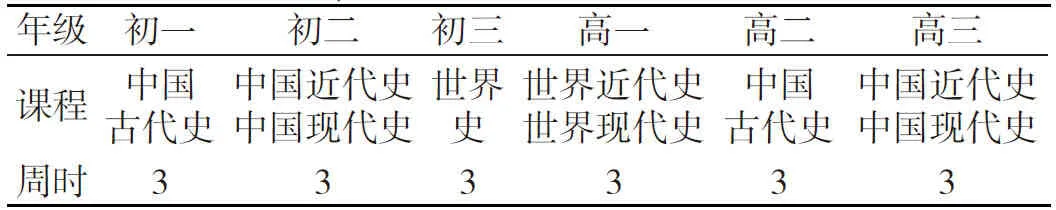

文化大革命结束以后,中学的教学秩序逐渐恢复。1978年教育部颁布了《全日制十年制学校中学历史教学大纲(试行草案)》规定在高一年级开设世界史,课时较少,初中阶段不设世界史。《中学历史教学大纲》要求:高一年级学习世界史(含世界古代史)。

表5 1978年历史课程

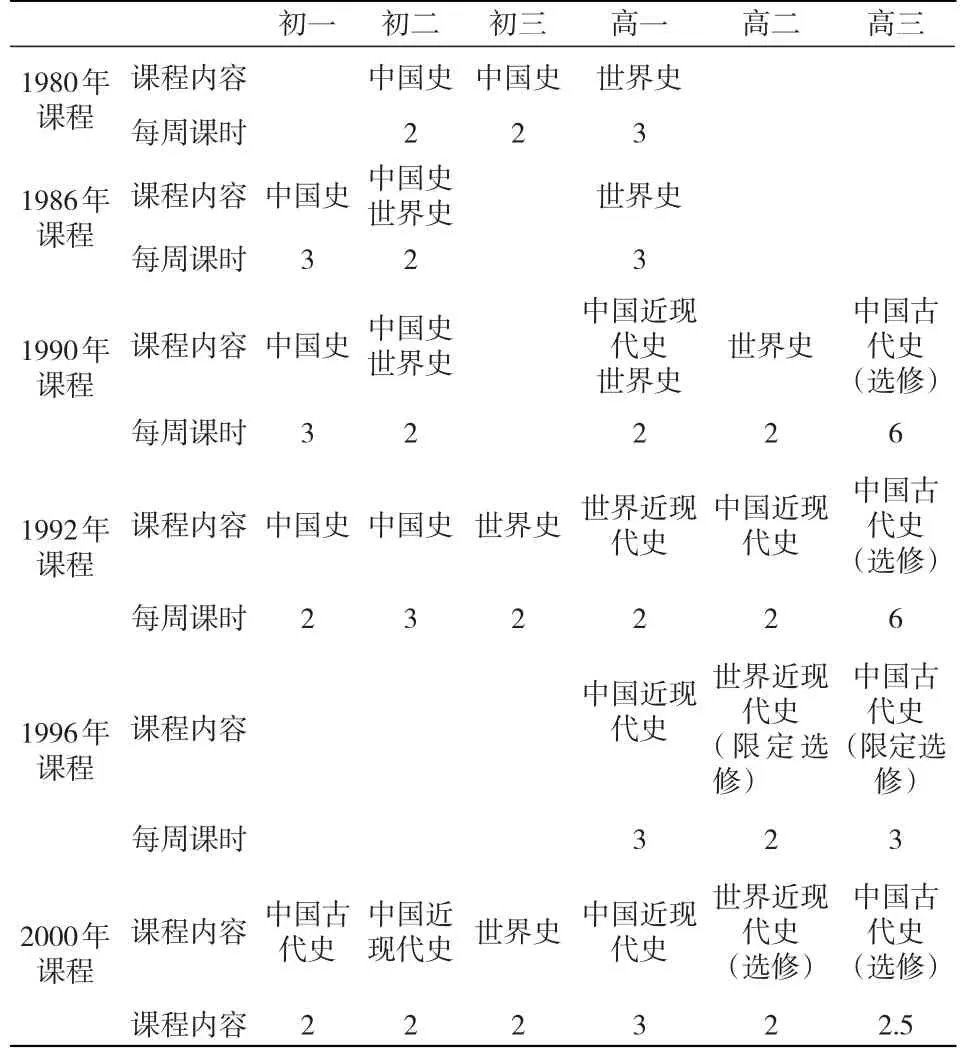

1981年教育部规定了高一年级开设世界史课,每周课时3节(包括世界古代史)。1986年底,中学历史教学大纲进行了修订:初二年级下学期开设世界史,高一年级开设世界史(都有世界古代史的内容)。这次调整有着特殊的意义:在初中阶段开设世界历史,彻底改变了二十年来我国初中不设世界史的情况。

1992年《九年义务教育全日制初级中学历史教学大纲》在全国正式施行,初三年级开设世界史每周2课时。高中阶段高一年级开设世界近现代史,世界古代史内容被删除。1996年5月国家教委印发了《全日制普通高级中学历史教学大纲(供实验用)》,在新大纲中,把历史课程分作必修、限定和任意选修三类。高二年级开设世界近现代史,世界古代史内容不见踪影。当时就有许多人认为此种做法不利于人才的培养,也不利于学生知识结构的完善。

表6 1978年—2000年历史课程设置[2]

总的来看改革开放的30多年里,历史课程取得了长足的进步。但仍存在着不容忽视的缺陷,具体到世界古代史那就是课时不足,历史课程结构不平衡。世界古代史要么被人为地删除,要么所占的比例很少。从1992—2000年整个高中阶段历史课程设置中没有世界古代史内容。

通过上述梳理可以看出:我国中学的历史课程设置特别是世界古代史题材的设置,几经变动多次调整,变化频繁,其稳定性的周期短;世界古代史题材或被截断或被忽视或被删除,其地位和作用得不到应有的体现。这与我们所处的时代极不相符合,与教育的培养目标也极不相称。是什么原因造成世界古代史题材的缺失?应该说造成世界古代史题材缺失的原因很复杂,但以下几点不容忽视。

2 世界古代史题材缺失的原因

2.1 对世界古代史题材的重要作用认识不清

纵观建国以来中学历史课程编制,20世纪50年代中国史和世界史内容比例为2:1;60-70年代课时遭到大量删减,初中不开设世界古代史,中国史和世界史内容比例严重失衡;“文革”结束后,世界历史(包括世界古代史)在中学历史课程中还有一定位置,但20世纪末形势每况愈下,从1992—2000年高中历史课程中世界古代史内容被人为的删除。世界历史在中学历史课程中分量不足的情况日渐明显,世界古代史更是长期缺失。世界古代史在中学历史课程中面临边缘化的危险,值得我们警惕。

学史使人明智。但是世界历史(包括世界古代史)作为整个历史学科的组成部分,其作用却长期被忽视[3]。世界古代史内容被压缩或忽视,结果只会导致学生知识结构的不完善、学生思想的封闭、狭隘,世界的整体性、全球的视野又从何谈起?换句话说,不了解世界的昨天,怎能理解世界的今天,把握世界的明天?若从高标准要求,对世界历史知识的贫乏,势必不能适应越来越复杂多变的国际竞争环境。

严峻的问题自然引起了一些学者的高度重视,在2000年中国世界古代史研究会年会上王敦书教授、郭小凌教授指出:将世界史压缩为一个学科,一些重点大学没有世界古代史教师,中学课本也不讲世界古代史,使世界古代史学科面临着前所未有的困境。他疾呼要加强世界古代史教育[4]。世界古代史成为被人遗忘的角落,这与我们的教育目标相去甚远。对世界古代史的忽视,无疑使世界古代史的博大精深的内涵人为的被淹没。而且也不利于学生以后的学习、生活。比如:奥林匹克运动起源于何地?为什么奥运会有圣火传递活动?不了解古希腊历史就不能对此作出清楚的解释。侯建新教授也指出“令人困惑与难过的是,在素质教育喊得震天响的今天,我国中学教育中的世界历史课程已被明显地削弱了。几年前,在普通中学的历史课程中,世界古代、中世纪史被拦腰砍去,从此以后的高中生真的要不晓得“希腊”、“罗马”为何物了”[5]!

2.2 传统教学方式的束缚

当下,学生从进入学校的第一天起,就处在升学和考试的压力之下。历史教师的主要精力都放在如何把教科书的教学内容完整地传递给学生,以达到教学任务的要求。教师只能为在有限的课时里顺利完成教学内容而精心设计教案。最常见也是最保险的教学方式便是历史教师“以讲为主”或“一讲到底”,极少让学生展示自己对历史的认识或个人见解,学生只是听众[6]。这样的历史教育方式虽重视历史基础知识的传授,却谈不上道德情感的培养。受此影响长期以来,历史教学在很大程度上只是应试的工具、对试题的钻研和应试技能的训练。部分教师“心中有分,目中无人”教学方法单调、教学方式陈旧、教学手段落后,以不变的教法应付万变的学生,本来丰富多彩的历史知识变成了索然无味的记忆符号。另外,有些教师教授的历史课有“三多”——内容多、习题多、现成的结论多。历史教学没有着眼于学生的素质培养和终身发展,没有精选能够反映人类社会发展进程、基本脉络、基本规律的历史知识给学生,没有与学生日常学习生活相联系,没有吸收世界古代史研究的新成果等。基础知识与现实社会脱节,学习内容与学生需要脱节,学生学习世界古代史的兴趣自然也就降低了。加上世界古代史内容头绪多、内容杂、难记忆,学生的厌学和考后“失忆”也就成为难治的痼疾[7]。

2.3 急功近利思想的影响

“考什么学什么”是我国教育的一大通病。中考考世界古代史则学世界古代史,不考则不学。高中历史学习也不例外。因此在中学里,世界古代史学科教师长期坐冷板凳,有些地方教授世界古代史的教师往往由其他专业教师“客串”。世界古代史课程要么不开设,要么被“语、数、英”挤占了教学时间。长此以往的结果就是教师教学缺乏动力,学生学习无热情。

同时,在商品经济迅猛发展、各业竞相追逐经济效益的形势下,各种社会学科都不同程度地受到冲击,更加重了“史学危机”,其中又以世界古代史学科为最[8]。毋庸置疑整个社会对于历史教育的本质与功能存在着认识上的误区,并由此导致教育体制和教育政策上的一些缺失。社会对历史教育认识的误区主要表现在:把承载人文素质教育功能的历史学科等同于工具性学科,片面地追求教育的功利性目标。实际上历史教育对人的影响是长久的,不能期待它立竿见影。就直接的功利目标而言,历史教育似乎未必能给人提供眼前就能得到的实利,尤其是世界古代史好像离我们的现实生活更远了。但是,就一个人成长的全过程来看,作为“无用之用”的世界古代史教育将会潜移默化地展示其真正的“通用”和“大用”功能[7]。例如在世界许多国家和地区,社会生活的各个方面,包括高层决策机构,都可以看到历史学家的身影。史学与政治、社会保持着顺畅的沟通渠道,大到震动全局的世界性事件,小到一个社区的刑事犯罪分析,都离不开历史学家的参与。今天,不但国家的治理依然需要从历史学中获取经验,而且几乎每一个企业,每一个社会组织,甚至每一个希望有所成就的人,客观上都有着对历史学的需求[9]。人们常说“历史是知识的海洋”、“历史是真理的母亲’、“历史是生活的教师”,这些概括就是历史多功能用途的体现。简而言之,历史能帮我们认识过去,了解现在,推测未来。社会的进化本是一连串因果关系。现在的一切情形都是从前累积种种原因的结果。而现在这种结果又是将来的原因。所以,现在、过去、将来是一个连续不断的个体,就象长江大河终日奔驰,绝不能用人力把它分开[10]。急功近利实在是短视的行为。

3 世界古代史题材缺失的危害

3.1 不利于学生素质的全面提高

17世纪的捷克教育家夸美纽斯在《大教育论》说过:“熟悉历史是一个人的教育中最重要的因素,是他终生的眼目”[1]。历史学习是一种为提高人生质量的努力,是一种人生经验的体验和积蓄[11]。特别是世界古代史,它本身的丰富内涵决定了它在提高学生的素质中不可替代。世界古代史“它以其纵贯千年的丰富内涵和广阔的全球视野,不仅可以为我国的爱国主义教育提供生动翔实的历史素材,使其建立在更深厚的史学基础上,通过与其他民族相比较,扬别人之长,显自己之短,从而引发深思。而且还可以总结和构建相应的理论规范,使之沿着健康的轨道进一步深化”[11]。仅仅就雅典文化来说,它开创了一个极其辉煌的历史时期:“它创造了这样一个精神与智慧的世界,以至于今天我们的心灵与思维不同于一般。那时候所创造的艺术作品,所产生的思想观念,直到现在都没有被人们所超越,达到它们水平的例子也寥寥无几。西方世界中所有的艺术和思想意识都有它们自己的烙印”[12]。

通过世界古代史的学习,学生既可了解世界不同地区文化发展的各自历程,又可以领悟世界文化多元一体的发展趋势,这对于塑造学生的全球化意识,如何应对外来文化的冲击和完善自我将起到良好的心里素养的锻炼。此外学习世界古代史还有利于学生美育素养的养成,提高其审美意识。可以比较那是好?那是坏?是高雅还是庸俗[13]?

通过世界古代史的学习,可以对学生进行全方位、多角度的爱国主义教育和道德品质教育:阐述古代世界的发展规律,有效进行唯物史观教育;通过古代中西历史的宏观对比,引导学生从世界史的角度重新审视中国文明,激发学生的民族自豪感和民族自信心;讲述世界古代史上历次改革的成败得失和经验教训,引导学生理解支持改革,增强改革必胜的信心;讲述古代人物的嘉言懿行、高风亮节和美德操守,使学生明辨荣辱是非、美丑善恶,树立正确的人生价值观和伦理道德观;发挥史学的垂训借鉴功能,教学内容联系社会现实,使学生加深对国家大政方针的理解;分析人类产生和古代文明起源的自然环境基础进行生态和环保意识教育等[14]。一言以撇之,学生素质的培养离不开世界古代史,忽视世界古代史不利于学生素质的全面提高。

3.2 不利于学生形成世界整体的意识

恩格斯在《反杜林论》中说:“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候,首先呈现在我们眼前的,是一幅有种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面”[15]。毫无疑问,关于世界的普遍联系的整体观念应该是中学历史教学的题干、应有之义,尤其是在改革开放愈加深入的今天,培养学生这样的意识就显得格外重要了[16]。

世界古代史不是国别、地区历史的汇编或堆积,它是以整体和全局的观点综合考察人类历史由原始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程,揭示人类历史由分散向整体发展演变的规律和趋向。正如《剑桥近代史》的主编阿克顿曾说:“世界史截然不同于所有国家的历史合并而成的历史。它不是一盘散沙,而是一个不断的发展;它不会成为记忆的负担,相反,将照亮人们的心灵。虽然它将根据诸民族对人类的共同命运做出贡献的不同时间和不同程度讲述他们的故事,但不是为了诸民族本身,而是与一个高级的系统有关,且服从于这一系统”[17]。他所说的这一系统就是世界整体的意识。历史从来不是孤立的进程,历史是纵向和横向由极端缓慢到加速前进的结果。前资本主义时期是闭塞和分散的,但也是相对的,各个文明中心在不断向周围扩散,分散在周边许多孤立的点渐渐与文明中心发生微弱的却又有发展前景的联系。实际上这种联系才为15、16世纪世界整体性历史发展转折奠定了基础。历史是个有系统有结构互为联系的整体,没有世界古代史的内容就很难理解历史发展的脉络,就很难让学生树立世界整体的意识[3]。也就很难把握世界古代史发展的历程共性及其规律,我们也就会常犯“盲人摸象”的错误。

3.3 不符合全球化的要求

当今世界,国与国之间的联系日益加深,各国间政治经济的依赖更加紧密。信息技术的应用,使世界成为名副其实的地球村,世界日益成为一个整体。怎样适应全球化的要求?这需要我们具备了解世界、参与世界,有宽容、尊重、吸取人类一切文明成果的心态。又怎样才能了解世界、参与世界?学习世界古代史则是实现这一目标的有效载体。如:学习“西方民主政治渊源”,我们可以知道古希腊奴隶主民主政治的某些制度成为今日西方政治体制的渊源;古希腊哲学中蕴涵了后来西方各种哲学的基本观点;古希腊人的理性思维方式开启了近现代科学精神之先河;古罗马法是反映古代私有制和商品生产的最完善、最典型的法律,它对世界各国的立法有很大的影响,19世纪拿破仑制定的《法国民法典》,即以此为主要依据;受到古希腊字母影响而形成的罗马字母即拉丁字母成为世界上最广泛使用的字母文字体系。学习和了解希腊、罗马的历史还可以提炼出:古代文明对近现代社会的持续影响;可以加深我们对西方近现代政治体制的认识;通过几大文明中心区域知识的学习,可以升华我们对文明多样性的理解等等[18]。

法国历史学家布洛赫曾经说过:通过过去来理解现在,通过现在来理解未来。新的中学历史课程标准要求:历史课程应该坚持时代性,培养全球视野,中学历史教育需要为广泛的国际理解打下基础。而在以往的历史课程设置中,存在着不少误区:古代历史仅有希腊、罗马,中世纪历史几乎全无,我们所处的中亚地区,除了日本,再无其他。显然,这与一个迈进现代化并承担越来越多国际责任的大国身份不相符,与国际历史教育发展的总体趋势不相符,更与全球化的要求不相符。德国教科书专家平格尔指出:“在当今世界谁想在经济和政治上立足,必须使自己受到相应的教育,限制于本国内容的教育不符合这个要求”[19]。在世界进入全球化的今天,了解世界与了解中国有着同样重要的意义,中国是世界的中国。不了解外国的历史与文化,又如何有效的开展交流与合作?又怎么谈得上熟悉世界事务具有国际视野?

注释:

①世界古代史:作为历史学的一个重要分支学科,时间一般界定为16世纪以前。参见斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》(1500年以后的世界),上海社会科学出版社。

[1]余伟民.历史教育展望[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[2]聂幼犁.历史课程与教学论[M].杭州:浙江教育出版社,2003.

[3]沈芝.亟待重视的世界古代史教学[J].中学历史教学参考,2003(6):21.

[4]蔡建.中国世界古代史研究会2000年年会综述[J].2001(2):118-119.

[5]侯建新.中国世界史研究50年[J].理论与现代化,2000(2):16-17.

[6]姬秉新.21世纪我国中学历史课程改革趋势研究[J].历史教学,2005(7):53-57.

[7]余伟民.培养高素质人才必须重视历史教育—论历史教育“边缘化”的社会根源及提升历史教育地位的途径[J].探索与争鸣,2003(11):14-16.

[8]路运洪.师专世界古代史教学刍议[J].许昌师专学报,1990(4).

[9]侯建新.史学的时代性与永远的历史性[J].史学理论研究,2006(4):14-16.

[10]蔡桂珍.中学历史教育与人文精神培养之研究[D].福州:福建师范大学,2003.

[11]于友西,叶小兵.素质教学与历史教育学[M].北京:首都师范大学出版社,2000.

[12]解光云.古典时期的雅典城市文化述论[J].历史教学:高教版,2007(10):39-44.

[13]张海星,高晓.素质教育理念下的高校世界史教学[J].历史教学,2007(1):65-67.

[14]庞媛媛.《世界古代史》课程教学改革的探索[J].2007(3):119.

[15]恩格斯.反杜林论[M]//马克思恩格斯选集:第2卷.北京:人民出版社1995.

[16]游燕凌.立足本土放眼全球——中学历史教学中培养学生的世界意识[J].历史教学问题,2004(4):94-96.

[17]斯塔夫里阿诺斯.全球通史[M].上海:上海社会科学出版社,1992.

[18]汪学武.从整体角度对高师(世界古代史)教学的探索[J].广州大学学报,2002(2):21.

[19]憔伟.中学历史教育的时代性和全球意识[J].教学与管理,2007(9):97-100.