持续加温气道湿化在气管切开脱机老年患者吸氧中的应用

陈 策,梁 英

1.沈阳军区总医院干部病房一科,辽宁沈阳 110016;2.沈阳军区总医院护理部,辽宁 沈阳 110016

气管切开术是对危重患者进行抢救的常用方法[1]。由于气管切开后空气直接经气管套管进入呼吸道,导致上呼吸道对吸入空气失去了加湿、加温、清洁等作用,气管黏膜上皮受损,产生并加重上皮细胞炎症,气管内分泌物增加而易结痂,使呼吸道堵塞[2-4]。尤其是老年人各器官的功能发生退行性变化,抵抗力减弱,老年患者在气管切开术以后,大大增加了下呼吸道感染的风险。研究表明,实施气管切开术术后并发症的发生概率可高达30%~60%[5]。因此,对于实施老年气管切开术后脱机患者,在吸氧时保持适宜的温度、湿度是降低术后并发症发生率的重要手段,对于延长患者生命,提高老年患者生活质量具有重要意义。沈阳军区总医院老年干部病房对气管切开脱机后吸氧的老年患者通过加温湿化装置进行不断地持续气道湿化,取得良好疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2012年1月至2015年1月在我院老年干部病房行气管切开并脱离机械通气的老年患者26例(脱离机械通气时均无肺部感染症状),其中男性24例,女性2例。基础疾病:急性脑血管疾病7例,心血管疾病6例,慢性阻塞性肺病5例,重症肺炎3例,恶性肿瘤3例,心脏骤停心肺复苏术后2例。根据患者住院顺序随机分为实验组及对照组。实验组13例,其中男性12例,女性1例,年龄70~97岁,平均年龄(82.5±2.3)岁,气管切开时间6~32 d,应用加温湿化装置实施持续气道湿化法。对照组13例,其中男性12例,女性1例,年龄72~96岁,平均年龄(82.1±1.9)岁,气管切开时间8~31 d,采用微量泵持续常温滴入气道湿化法。2组患者性别、年龄、基础疾病等情况进行比较,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 实验组 患者气管切开脱机后吸氧采用加温湿化装置持续气道湿化法,使用BIPAP呼吸机(美国伟康公司)的加温湿化装置,湿化罐内加入无菌注射用水,吸入气体的温度标准控制在33℃[按照美国呼吸协会对呼吸道加温等提出的相关规定,最合适温度为(33±2)℃,而加湿的绝对湿度控制在(29 ~32)mg/L[6]]。将气管切开,雾化器一端与加温器和氧气流量表连接,有面罩的一端,通过呼吸机螺纹管与加温器连接在一起,将专用气管切开雾化面罩完全覆盖于气管切开套管外口,调节氧流量4~6 L/min。

1.2.2 对照组 严格按照无菌操作标准,选用一次性50 ml注射器,从无菌注射用水中抽取50 ml,将针头取下与延长管和头皮针连接,用无菌剪刀把头皮钢针剪去之后排气,然后将延长管远端的3~5cm置入气管套管内,并用3M胶带固定,再将加有湿化液的注射器装入已备好的微量泵中,调节泵入速度3~5 ml/h,氧流量4~6 L/min。

1.3 评价标准 比较2组患者的痰液黏稠度、舒适度、痰痂形成及刺激性咳嗽情况。

1.3.1 痰液黏稠度评估[7]Ⅰ度,痰如米汤或白色泡沫样,吸痰后无痰液滞留于接头内壁;Ⅱ度,痰的外观较Ⅰ度黏稠,吸痰后吸痰管内壁滞留少量痰液,但是可以通过水冲洗干净;Ⅲ度,痰的外观明显黏稠,大量痰液滞留吸痰管内壁及接头上,较难用水洗净。

1.3.2 舒适度评估[8]舒适的判断主要是通过咨询患者在吸入气体时的温和舒适的自我感觉作为具体的测定标准,采用线性视觉模拟的评分标准进行测评。让患者在数字标尺0~10中选取合适的数值。其中舒适用0~3表示,轻度不舒适用4~5表示,中度不舒适用6~8表示,重度不舒适用9~10表示。

1.3.3 痰痂形成评估[9]吸痰时吸痰管内存在微小痰痂;吸痰时吸痰管壁上附有黏性痰痂;用棉签擦拭气管套管见棉签上有痰痂。只要符合上面3个条件之一,即判定痰痂形成。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计学软件进行分析。计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

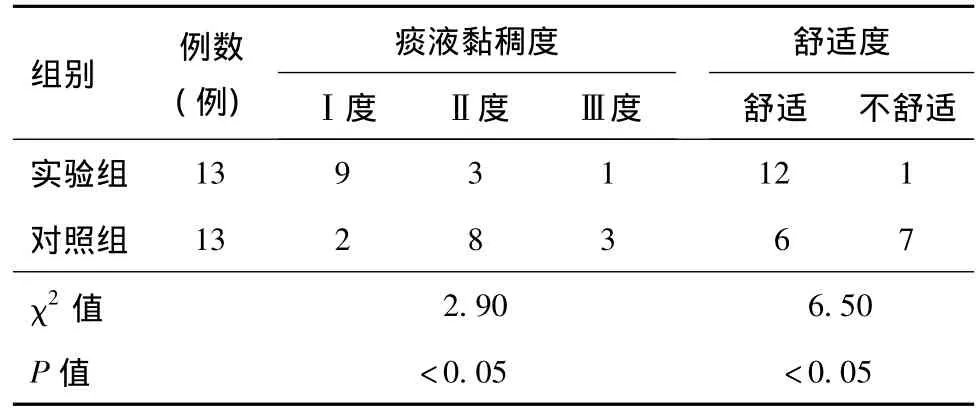

2.1 2组患者痰液黏稠度及舒适度效果比较 2组患者痰液黏稠度比较,实验组明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);2组患者舒适度效果比较,实验组明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者痰液黏稠度及舒适度效果比较(例)

2.2 2组患者痰痂形成及刺激性咳嗽效果比较实验组没有发生痰痂形成,对照组发生痰痂形成6例,差异有统计学意义(P<0.05);实验组刺激性咳嗽发生1例,对照组刺激性咳嗽发生8例,差异有统计学意义(P<0.05)。实验组痰痂形成、刺激性咳嗽的发生率均明显低于对照组,效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

3.1 持续加温气道湿化利于分泌物排出,减少肺部感染 老年重症患者常存在机体免疫功能下降,即使成功脱离呼吸机,仍不能去除人工气道,易反复发生医院获得性肺炎。老年人一旦发生肺部感染,其病死率高达70.0% ~80.6%[10-11]。为保证术后患者呼吸道畅通、通气疗效改善,减少肺部感染发生的可能性,良好的气道管理是关键[12]。尤其是老年患者的气道管理更为重要,良好的气道管理不但能提高老年患者的生活质量,更能延长老年患者的生命。本实验组持续加温气道湿化具有湿化和吸氧双重功能,利用呼吸机的气动雾流,将湿化液撞击成微小雾滴,每次进入气道内液量匀速,可直达气道深部和肺泡,再加上适宜的温度,能有效地维持纤毛正常生理活动,利于气道内分泌物的排出,可以保持较好的气道湿化效果,降低了肺部感染的发生。有研究表明,持续加温湿化可使呼吸道并发症发生率减少,缩短治疗所需的时间[13-14]。微量泵持续常温滴入气道湿化采用的是以冷的小液滴形式沉积于主气道,因为受到湿冷气雾的刺激,就会产生气道痉挛,雾化颗粒大量沉积在局部,这些都会给气道造成更大阻力,加上以往人工气道内持续吸氧,引发呼吸道干燥,分泌物难以排出,易导致肺部感染[15]。

3.2 持续加温气道湿化减少刺激性咳嗽发生,增加患者舒适度 老年患者气道湿化功能差,生理与免疫功能随着年龄不断增长而下降,且常存在多种基础疾病,以及产生多脏器功能衰竭的现象,因此,气管切开后气道管理尤为重要。有研究表明,非加温湿化吸入法比加温湿化吸入法的患者会有更多的水份蒸发,而且分泌物量也相对增多[16]。本实验组持续加温气道湿化水温调控在33℃左右,对气道黏膜刺激性小,刺激性咳嗽发生率极低,同时减少了对气道黏膜的损伤,克服了常温气道湿化的缺点,患者舒适度好。

研究结果提示,老年气管切开脱机患者吸氧中应用持续加温气道湿化效果更优于微量泵持续常温滴入气道湿化法,降低了肺部感染及呼吸道刺激症状的发生,提高了吸氧效果,增加了患者的舒适度,弥补了微量泵持续常温滴入气道湿化法对于只有加湿没有加温的不足,值得在老年气管切开脱机患者中推广应用。

[1]尤英开.人工气道建立与维护[M].北京:人民军医出版社,2002:130.

[2]BranSon RD,Gentile MA.Is humidification always necessary during noninvasive vent:lation in the hospital?[J]Respircare,2010,55(2):209-216.

[3]Gross JL,Park GR.Humidification of inspired gases during mechanical ventilation[J].Minerva Anestesiol,2012,78(4):496-502.

[4]黄瑜芳.气管切开患者呼吸道阻塞的原因分析及护理对策[J].现代临床护理,2010,9(2):39-40.

[5]Pepin JL,Leger P,Veale D,et al.Side effect of nasal continuous positive airway pressure in sleep apnea syndrome.Study of 193 patients in two Fench sleep centers[J].Chest,1995,107(2):375-381.

[6]刘欣会,孙磊,杨秀娜.持续恒温气道湿化对气管切开患者肺炎发生率的影响[J].河北医药,2013,35(21):3281-3282.

[7]王文博,蒋敏,王怀泉,等.ICU长期机械通气患者气道湿化效果探讨[J].哈尔滨医科大学学报,2012,46(5):448-451.

[8]杨松萍.不同雾化吸入时间对学龄期哮喘患儿舒适度的影响[J].解放军护理杂志,2012,29(12):30-32.

[9]全银凤,郭艳,李彩钱,等.昏迷患者气管切开后不同气道湿化方法的效果比较[J].海南医学,2013,24(2):309-310.

[10]ATS/IDSA.Guidelines for the management of adults with hospital acquired,ventilator associated,and healthcare associated pneumonia[J].Am J Respir Crit Care Med,2005,171(4):388-416.

[11]齐玉琴,万文辉,张兴虎,等.胸腺肽ɑ1对气管切开老年重症肺部感染的预防作用[J].中华保健医学杂志,2012,14(6):426-428.

[12]魏丹,董艳.氨溴索持续湿化在气管切开气道管理中的应用[J].中国厂矿医学,2009,22(3):343.

[13]邓春萍.持续气道湿化及低负压吸引在气管切开患者中的应用效果[J].现代临床护理,2010,9(9):24-25.

[14]刘冰,曲学华,冯立明,等.持续加温湿化法在喉癌气管切开术后的应用效果观察[J].临床护理杂志,2012,5:64-66.

[15]陈亚静,马小彬,段丽娟.两种不同吸氧方法在雾化吸入患者中的临床应用效果[J].实用医学杂志,2012,28(24):4136-4137.

[16]Solomita M,Palmer LB,Daroowalla F,et al.Humidification and secretion volume in mechanically ventilated patients[J].Respir Care,2009,54(10):1329-1335.