溴苯实验装置的改进

陶从良 李先军

中學实验室一般采用苯、液溴、铁粉混合后制取溴苯。在实际操作时我们发现该法存在着较多的不足之处,比如实验仪器简单,不易控制,不利于同学们观察和加深对实验的理解。为此,我们试图通过对比几种改进实验装置的异同,让同学们充分理解该实验的原理及操作,提高实验能力。

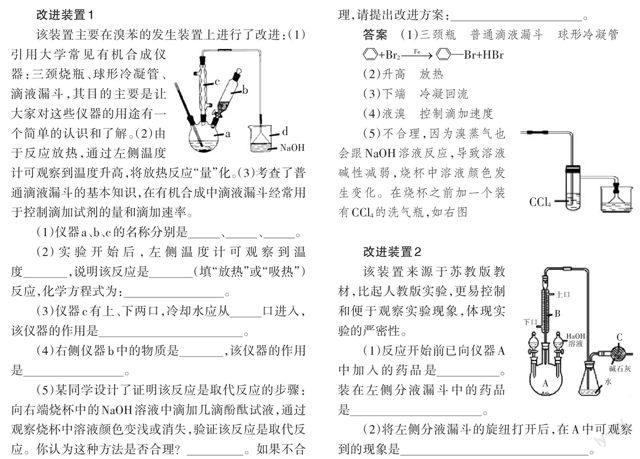

改进装置1

该装置主要在溴苯的发生装

置上进行了改进:(1)引用大学常见有机合成仪器:三颈烧瓶、球形冷凝管、滴液漏斗,其目的主要是让大家对这些仪器的用途有一个简单的认识和了解。(2)由于反应放热,通过左侧温度计可观察到温度升高,将放热反应“量”化。(3)考查了普通滴液漏斗的基本知识,在有机合成中滴液漏斗经常用于控制滴加试剂的量和滴加速率。

(1)仪器a、b、c的名称分别是 、 、 。

(2)实验开始后,左侧温度计可观察到温度 ,说明该反应是 (填“放热”或“吸热”)反应,化学方程式为: 。

(3)仪器c有上、下两口,冷却水应从 口进入,该仪器的作用是 。

(4)右侧仪器b中的物质是 ,该仪器的作用是 。

(5)某同学设计了证明该反应是取代反应的步骤:向右端烧杯中的NaOH溶液中滴加几滴酚酞试液,通过观察烧杯中溶液颜色变浅或消失,验证该反应是取代反应。你认为这种方法是否合理? 。如果不合理,请提出改进方案: 。

答案 (1)三颈瓶 普通滴液漏斗 球形冷凝管

+Br2[Fe] —Br+HBr

(2)升高 放热

(3)下端 冷凝回流

(4)液溴 控制滴加速度

(5)不合理,因为溴蒸气也会跟NaOH溶液反应,导致溶液碱性减弱,烧杯中溶液颜色发生变化。在烧杯之前加一个装有CCl4的洗气瓶,如右图

改进装置2

该装置来源于苏教版教材,比起人教版实验,更易控制和便于观察实验现象,体现实验的严密性。

(1)反应开始前已向仪器A中加入的药品是 。装在左侧分液漏斗中的药品是 。

(2)将左侧分液漏斗的旋纽打开后,在A中可观察到的现象是 。

(3)右侧分液漏斗中的物质在什么时间加入A中? ,其作用是 。

(4)要证明该反应是取代反应,最方便的实验方法是 。

(5)简述将三颈烧瓶中的溴苯分离提纯的方法: 。

答案 (1)铁粉(或三溴化铁) 苯、液溴

(2)瓶内开始时液面有轻微跳动,慢慢剧烈起来,瓶中出现红棕色气体

(3)反应结束时 除去未反应的溴

(4)在三颈烧瓶与锥形瓶之间增加一个装有四氯化碳的洗气瓶,反应后,取锥形瓶中的液体,滴加AgNO3溶液,若产生浅黄色沉淀则得证

(5)向三颈烧瓶中加入少量氢氧化钠溶液,振荡,转入分液漏斗,分液

改进装置3

[NaOH溶液][苯与液溴混合物][Fe粉]这套装置没有新意,但三个设问都有创新。高中教材中没有球形冷疑管,但往年的高考试卷中出现过,我们应该可以根据装置图推测其冷凝原理和效果。

(1)装置A的名称是 ,与装置1中的冷疑管相比,哪个冷凝效果好?

(2)B装置导管位置为什么要处于如图所示位置,而不能伸入液面以下,请解释原因: 。

(3)实验结束后,得到粗溴苯要用如下操作提纯:①蒸馏;②水洗;③用干燥剂干燥;④用10%的NaOH溶液洗;⑤分液。正确的操作顺序是( )

A.⑤④②①③ B.④⑤②⑤③①

C.④②⑤①③ D.②⑤①④③

答案 (1)直形冷凝管,改進装置1中的球形冷凝管的冷凝效果好些

(2)反应过程会生成HBr气体,HBr极易溶于水,发生倒吸

(3)B

改进装置4

本装置的创新之处在于反应器A,它类似于分液漏斗,反应后不需再向其他容器转移,打开活塞即可,而且下面用锥形瓶承接也方便振荡(改进装置3中,加氢氧化钠溶液后需要拆卸其他仪器后才能振荡)。

先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A(A下端活塞关闭)中。

(1)观察到A中的现象是 。

(2)实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是 ,写出有关反应的化学方程式 。

(3)C中盛放CCl4的作用是 。

(4)若证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应,可向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明。另一种验证的方法是向试管D中加入 , 现象是 。

答案 (1)反应液微沸,有红棕色气体充满A容器

(2)除去溶于溴苯中的溴 Br2+2NaOH=NaBr+NaBrO+H2O

(3)除去溴化氢气体中的溴蒸气

(4)石蕊试液 溶液变红色

改进装置5

这套装置专门设计了“倒吸”,是超越大家常规思维的,只有思维缜密且有胆量的人才能正确回答。

(1)关闭F夹,打开C夹,从装有少量苯的三口烧瓶的A口加少量溴,再加入少量铁屑,塞住A口,则三口烧瓶中发生反应的化学方程式为 。

(2)D、E试管内出现的现象为 。

(3)待三口烧瓶中的反应进行到仍有气泡冒出时松开F夹,关闭C夹,可以看到的现象是 。

(4)简述将三口烧瓶中的溴苯分离提纯的方法。

。

答案 (1)略

(2)D中有白雾,试液变红;E中生成浅黄色沉淀

(3)倒吸,三口烧瓶中的液体出现分层现象

(4)加入NaOH溶液,振荡,取下层液体。