燕之窝

但及

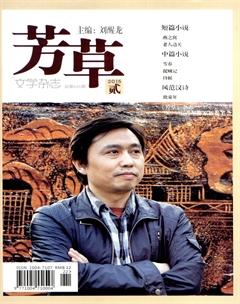

但 及 浙江桐乡人,一九六五年生,一级作家,已在《人民文学》、《中国作家》、《当代》、《作家》、《山花》等刊物发表小说近两百万字。作品多次被《小说选刊》、《小说月报》、《中篇小说选刊》选载,并入选多种年度选本。著有小说集《七月的河》、《藿香》,曾获浙江省优秀文学作品奖、《飞天》十年文学奖。现居浙江嘉兴。

1

推开窗,就能看到子城陈旧的城墙。城墙上长着青苔,还有一些零星的小草,甚至还有几棵小树苗攀爬在墙缝里。

没事的时候,陆茵茵就会站在窗前,看上一会儿子城。她不是喜欢,只是无聊,无聊的时候看几眼会舒服点。有时候,顾客散去,店里空空荡荡,她常这样。夏天的晚上,她还带儿子去城墙边走走,儿子已经快一米八了,走路的时候常与她保持些距离。她走着走着,就会向他靠近,而他呢,走着走着,又会分开些。

现在子城边,灰天灰地,以致她营业的时候,不得不把门窗都关起来。子城一带正在改造,其他都拆了,只剩下一个子城,一堵光秃秃的城墙。看上去,这城墙就像一个大坝,拦着她的风水呢。

她把一块“暂停营业”的牌子挂在门上,然后锁上门。地上都是灰,踩下去,能看到鞋子的印子。手里拎着布袋,袋子里是一只砂锅,锅里躺着一只鸡。现在,她正小心拎着这只准备了一个晚上的鸡,担心汤水会溢出来,轻手轻脚地走着路。

这里要变成一个文化广场。不知这事对她来说,是福还是祸。她希望这里热闹,比现在更热闹,这样她的“燕之窝”馄饨生意会更好。“燕之窝”是她的网名,网上的人都叫她燕之窝,有的还叫她小燕、燕子和燕大人。为了这个店名,还想了许久,想过好多的名,比如复兴、阳光、城中、子城,后来是儿子说了一句,叫你的网名吧,这网名挺好的。儿子一锤定音。听起来也顺口,当人们在嘴里把这名字传来传去时,她心里有种小小的成就感。

她要走五百多米路,到子城对面的瓶山去坐二十一路公交,然后到荷花堤转车,转乘三○八路,然后再走一站路,到达新安医院。这一圈下来,需要一个多小时,刚才她把鸡热了一下,现在还是担心这鸡到那边后会凉下来。她心里在不停地说,不要凉,千万不要凉。车很挤,上车以后,她就护着那砂锅了。“小心,小心,里面有汤,烫的。”于是,人们就松开了一点,但这松开仅仅是象征性的,环境依然没有宽松,不久,人又挤到了她的身边。她一只手拉着扶手,另一只手拎着布袋。她感受着砂锅的热量,以及车里浑浊的空气。人声,小孩的哭声,刹车声,还有车窗外商店里重复的录音叫卖声,一齐涌来,浩浩荡荡。

到辅城小学门口时,一批学生手拉手出现了,司机一个急刹,于是,她好不容易持平的手心,失去了依托,那锅在空中晃荡,她感受到连空气也起皱了。她差点跌倒,还好,另一只手紧握着黄色的塑料扶手,手心紧拧,顽强地让自己从失衡中恢复过来。但那汤,终于出来了,不仅从砂锅里出来,还从布袋里出来,滴到了公交车地板上。有人递来了拖把,她狼狈不堪,不知所措。她听到了一些埋怨声,她只能让自己的耳朵闭上,不听,不管。她跟这里的每一个人都不认识。

快到医院时,小雨飘飞起来,于是,她只能小跑着走。不能颠,也不敢加快频率,心里在想,今天是不是不该拿鸡汤呢?直到窜进医院大门,她才长长地松了一口气。医院是新建的,墙壁、地板还有那些诊疗设备都是全新的,闪着柔和的光。看着这些,心情才缓和不少。医院设计得像花园,中间有一块空地,种了植物,好些色彩缤纷的花探出头来。她停了下来,喘着气,闻到了花香阵阵。

魏宝住在十二层。电梯滋滋地把她载上空中,然后在十二层前停了下来。在病房前,她思考了一会,再轻轻地推开。她看到他坐在病床上,留了个厚实的背影。她进来,他没有反应,直到她坐下,他才转过头来,朝她咧嘴一笑。他终于还是认出了她。

病房里插着鲜花,但那是邻床的。魏宝的床头是空的,只有一盒打开的八宝粥,塑料调羹还插在粥里,罐头壁上还沾着不少粥印子,颜色也变暗了。陪同的那个护理不见人影,魏宝挪动身子,很吃力地转动着。他的左手像个机器,一直在颤啊颤地,还有说话,咕噜咕噜,她听不清。他嘴里像是含了很大的一块东西。

她把砂锅放在桌上,放在那八宝粥的边上。他没有朝砂锅看一眼,他的眼紧紧地盯着她,嘴里一直在说着什么。她已经听不懂他的大部分话了。一想到这,背上就泛起彻骨的凉意,变了,一切都变了。

想起昨天林姗的一句话,林姗说,“何必呢?他又不是你老公,你这样一趟趟地跑,有什么意思呢?”林姗是“燕之窝”里的服务员,她请的。今天她到医院,开不成店,林姗也就不用上班。林姗的话,当然是有道理的,是啊,这样做有什么意思呢?她甚至还关了店,一趟趟地来陪他。她也不知道为什么,真的不知道,她只是觉得她应该来。这个时候,她不来帮忙,谁会来帮忙呢?再说,关个店,损失一点钱就是,如果她不来,那才真的是不能想象呢。

打开砂锅,香味就跑了出来。她找来碗和汤勺,盛了一碗。

魏宝朝锅里看了看,好像没有兴趣。“吃点吧,我炖了好久,应该好吃的。”她说。他木然地坐着,无动于衷。

她拿起鸡汤,要喂他。他摇着头。“好吃的,补的,你要补点了,你看你,都瘦了。”这样说着,她还是拿着勺子,勺子就在他嘴边游来游去。

他好像被感动了,终于张开了嘴。勺子刚碰到嘴唇,那嘴就变得僵住了一般。鸡汤在勺上晃动,她努力往他嘴里送。汤进去了,但只是很短的一会,那汤水又好像被送出来。他只是抿嘴动了动,汤水就一半外溢了。汤水就从嘴角那里挂下来,那水,直挺挺的,一直往下,跌落到地板和床单上。于是,她急忙站起,扯来纸巾,捂在他嘴角上。他在纸巾后呜呜地说,好像在吃那些纸片,那些纸马上就湿了,连她的手都湿了。

没喝几口汤水,就溢出了好多,床单都有油花了。

他摇摇头,不想喝了。

她找到了吸管。她想,他吸,应该是没问题的。但他也拒绝了。

他重新躺下,她扶了一把,托住他的腰,缓缓地入床。她还手摇,调整好床的高度。窗外的雨好像更大了,一片片地在空中翻飞,还有雨声,落在树叶上和马路上的声音不时传来。她有些失望,盯着鸡汤。不在身边的时候,想着过来护理他,但一旦接触到他,她又泄了一大半气。他看上去就像个弱智的儿童,她不止一次这样想过,但她从来没告诉过别人。她觉得这是秘密。

她想,他是苦的,她自己也是苦的。

这样想的时候,门被推开了。她看到男护工的脸。男护工五十多岁,话唠叨,也多事,爱说国际大事,美国伊朗伊拉克,这回肯定又在角落里找人打牌了。对于她的出现,他没有惊讶,只是淡淡说了声:“你来了啊?”

2

馄饨皮子一张张摊开着,电风扇在顶上呜呜地转。

陆茵茵额上淌着汗,那些汗还沿着脖子往下来,她正在剁肉。馄饨馅里有瘦肉、肥肉、青菜叶、冬笋、虾仁、虾皮和少量鸡精。这是她的配方,有不少人认为她的馄饨是上品,还在网上晒她的馄饨。

林姗在包馄饨,围了个兜,头上还有一顶很大的白帽子。店里就她和林姗两个人,林姗是四川人,说一口带着川味的家乡普通话。她总是说她家乡的事,家乡总比这里好。

“你去照料什么呢?他又不是你老公,况且你跟你老公又离婚了,你和他一点关系也没有了。”林姗边包边说。这会儿,是早上十点,正好空挡,没有客人。

“你不懂。”她抛开这么一句。

“我怎么不懂?你现在去服侍,算什么呢?你自己说说,你算什么呢?他能给你护理费不成?”

“不会,他怎么会给呢?”

“就是,你去干什么呢?我真想不通,别人说了,你这人有点傻。”林姗说完,瞄了她一眼,看她反应。

她用袖子擦了擦汗。“谁说的?是你吗?”她反问。

“不是,你别问了,是其他人。”

这时,她反而笑了出来。“我是傻的,这我知道,我知道自己有点傻,但我不去不行,心里面有道坎,我还得去。”

包好的馄饨,一排排整齐地放着,就像一个个小的车模。电扇无力地转动着,也泛起油腻阵阵。壶里的水快开了,发出低沉的回声。陆茵茵剁完肉后,去捅炉子,腾起的热气,冲到脸上。她感到脸是潮湿又紧绷的。

中午的时候,顾客应该来了。陆茵茵负责烧馄饨,林姗负责端碗,擦桌和收钱。每收一碗,林姗都会在本子上记上一笔,她写的是“正”字,一天下来,数一数有几个“正”字,就知道卖出了多少。现在子城在改造,生意明显受影响,来的人没有以前多。有那么一会儿,陆茵茵甚至没有事做。电扇在呜呜地转,锅里的水还在冒着泡,可就是没有客人。望出去,只看到一个顾客的背影,他在玩他的手机,桌子边已擦了一堆餐巾纸。林姗坐在另一条凳子上,眼睛盯着电视机,电视里是游戏节目,好多人在水里玩,她也不时嘎嘎地笑出声来。

后来,人陆续地多了点。那扇门,一会开,一会关,露出子城影影绰绰的轮廓。特别是工地上的人来了,带来了汗味和喧哗,六七个人,一坐下来,就好像要把桌子给掀起来了。他们说,他们不要吃那里的盒饭,又硬,又难吃。他们还夸了“燕之窝”的馄饨,说这馄饨有水准,皮不烂,肉也扎实,吃起来有回味。有一个还问,是祖传的吧?陆茵茵的脸一下子红了,急忙否定,不是,不是,是新开的。那不错,新开的,有这水平,就够水平了,他们夸着。

尽管是满身汗味,衣服也脏不拉叽,但陆茵茵还是要听他们的话,甜甜的,暖在心里。不过,他们也带来她厌恶的,比如吐痰,不止一个,有二三个都这样,把痰吐在地上。这也是她不能忍受的。她想要说出来,请他们注意,但终究又说不出口。只好等他们走后,她再去打扫。

一点半以后,才轮到她们自己吃中饭。她们吃泡饭,一盆咸菜肉丝,一个皮蛋,还有两块腐乳。她们不要吃馄饨了,陆茵茵不要吃,林姗好一些,但也常说泡饭好吃,香,吃了胃舒服。所以,她们常常吃泡饭。

饭后,陆茵茵捧着几个碗去洗了。她还唱起了歌,她唱的是《西游记》里的歌,“你挑着担,我牵着马,迎来日出,送走晚霞。”这是她常年放在嘴上的歌,高兴的时候会唱,失落的时候也会唱。情绪不一样,唱出来的味道也不完全一样。更多的时候,她是没有表情在唱,就像今天,唱得像白开水一样。水哗哗地冲在碗沿上,也冲在她手上,袖子高高地挽着,刘海盖住了前额,甚至还挡着了视线。正当她洗着时,林姗突然拉了拉她后面的衣服,她突然停了下来。一回头,就看到了那个人。

那是魏良。她嘎噔一下,差点让碗滑到池子里。

“正好路过,进来看看。”他道。说完,他就找了张桌子坐下来,还掏出烟来。

她不想理他。她与他已经没有关系,她的生活里没有他,她的床上没有他,乃至她的梦里也好久好久没有他了。他还是以前那样子,穿着考究,头发溜光,皮带扣还闪着光。他的两个手交叉地在桌上敲打着,好像中医师针灸那模样。

陆茵茵倚在门口,不吱声。她想赶他走,但又开不了口。

林姗觉得自己碍事,知趣地走出了门。走时,她又把门给拉上了。

“儿子要中考了,肯定很忙吧,这小子实际上是聪明的,就是不用功,这一点就像我。像我就不好,像你就好了,做事情认认真真,有条有理。”他说着,又像是自言自语。

“不过,这小子也有优点,他情商高,我看他在班里也蛮有地位的,这一点许多人也真做不到呢。”他继续说。

说着,他从脚旁取出一个包装袋,把袋子往桌上一放。“这是一双运动鞋,就说是我的礼物,让他中考考好一些。”说着,他把鞋取了出来,一双黄色的运动鞋,很亮,像漆皮。“八百,八百块钱呢,耐克的。”他拿在手里晃了晃。

她想,又浪费了。上个星期,她刚给儿子买了一双。儿子一直在说鞋鞋鞋。经常穿着那个脚板很大的鞋,他的脚已经在穿四十三码了。不知道怎么会长这么大的脚。

魏良又把鞋装进了盒子。他拍了拍盒面,好像自己这个父亲做得很称职,有点小小骄傲的样子。实际上,在她看来反而恶心,平时他就不闻不问了,现在却拿双鞋子来讨好她们母子俩了。已经有一双了,这双也是浪费,她心里这样想。

他们还是保持着距离,相隔有两个人的距离。她不想跟他多说,只想他快快地走,放下鞋就走,但他好像没有马上要离开的意思。烟雾在一点点弥漫,他还咳了起来,一下,两下,连续好几下。她发现他老了些,头顶心有一些白发了,好像染过,现在又泛黄了。

“今天来还有一个事,想请你帮忙。”这样说时,他把眼斜过来,瞄着他。那双眼跟以前不一样了,瞳孔有点浑,还带了些她陌生的凶光。

“我怎么帮得上你,你不看看我是什么人。”她的话里带着讽刺,说话时眼睛也不看着他。

“我们毕竟夫妻过,毕竟吃同一锅饭,睡同一张床,你总要念念旧情吧,你不至于这样绝情吧。尽管我们现在散了,但散了也是朋友啊,散了也不会什么旧情都不念啊,我想我不是这样的人,你也肯定不是这样的人。”他一下子话变得很多,滔滔不绝,好像在谈生意一样。

他把烟蒂掐灭,然后转过身来。

“借我点钱吧,不多,就一万,一万你总借得出吧。”

“没有。”她的回答很干脆,也很坚决。她有预感,他来,不会有好事,只会添麻烦。果然,他开口了,厚颜无耻地开口了。她与他,已不再是夫妻,她没有一丁点的义务去帮助他。

“求求你了,好不好,看在以前的分上,看在你儿子的分上,你总不能不救啊。”他哀求着。

以前,碰到这种情况,她总会求助大哥魏宝。大哥会替她出面教训他,大哥说话不留情面,像刀削一样,能看到里面的骨头。魏良是怕大哥的,只有大哥一个人能镇得住他,但现在大哥住院了,大哥自身都难保,他肯定是瞅住了这个机会。他就是个无赖啊。

“不行,没有。”

“怎么会呢,就一万,一万啊。”

“你哥中风在住院,我贴钱了。你儿子要读书,我也要给钱。我哪里来的钱啊,不是一分一厘地做出来吗?你以为我的钱来得容易啊?你以为我不知道你啊,你总是去赌,一有钱就去赌,再多的钱也是白搭。”

魏良朝里朝外看一眼,突然间,他噗地一下,跪倒在她面前。

“求求你,茵茵,求求你,好茵茵,只有你能帮我,我知道,你总是为人着想。这次,你一定要替我想想,我一定还,三个月以后,一定还清。我对天发誓。”

这时,门嗒地响了一下,魏良意识有人,马上想站起来,但来不及了。林姗回来了,门推了一半,正好看到。他神色慌张,仿佛是做了小偷被逮了个正着。

魏良一脸尴尬。林姗也尴尬。

“你走吧,我不想见到你。”她的意思已经很明白,在赶他走。

林姗退了回去。他站了起来,恢复了平静。

“我难得来,你怎么可以这样呢?难道你这个店都是这样欢迎客人的?”他反问。

待林姗走出视野,门重新关上,他又不失时机地补了一句。“就一万,行行好,就一万。求你了。”

说完,他又掏出烟来,点上了。猛吸两口烟后,吐了出来,烟雾一下子把他自己给罩住了。

3

天边升起了大团的晚霞,映得天空异常的红亮。子城城头通红一片,隐约中也泛出了七彩。魏丛明从公交上跳下,然后蹦跳着,还不时用脚踢路边的草丛。

靠近“燕之窝”,有一个花圃,有许多的鲜花,他在花圃前站了一会,那些花映入他的眼。他没有马上回家,而是东转转,西转转,有时还掏出手机玩上一阵。他很瘦,像竹竿一样醒目。趁人不注意,他还摘了一朵鲜花,放在手心里。花,湿湿的,弄潮了他的手心。过了十步,他就把花撵碎了,扔了。

到店里时,陆茵茵正闷坐着,她还在为魏良的事耿耿于怀。魏良说,他过几天后再来,希望她能借他。她真是从心里恨这个男人。房子,他们曾经是有的,一百八十个平方,高层,还有入户花园。就因为赌博,他把房子都输掉了。现在房也没了,她和儿子就住在这租来的弹丸之地,就在“燕之窝”狭小的阁楼上。刚才,他跪下时,她乱成一团。他从来都不是这样的,这回,她被吓得仿佛揪到了高空里。

事后,林姗听说了,扔下一句话:“你小心点,这个恶棍到现在还想敲诈你。”林姗一直对魏良是如此,她叫他恶棍。

魏丛明进来了,没有叫妈,书包一扔,就靠在了油腻的桌上。那双鞋,就放在桌上。“你父亲送的。”她跟儿子说。儿子打开包装,瞄了一眼。

“我不要。”他冷淡地说。

她一怔,儿子如此坚决的态度让她想不到。

“我跟你说过了,我不要他的东西。”

“那你自己还给他,我不管。”她也十分的冷。

“谁稀罕他的东西。”

说完,他就背起书包,朝着阁楼走去。留给她一个瘦高的背影。那脚重重地踩在楼板上,发出嘎吱嘎吱难听的声音。

夜半时,起风了,微风从远处的南湖里吹来,一阵阵,又一阵阵。陆茵茵伸手关了床边的电风扇,抬起耳朵,听隔壁,儿子就在隔壁。他好像还没睡,还有声响和朦胧的灯光。他们中间只隔了一道薄薄的夹板。阁楼本身不大,现在一分,更小了。窗外有月色,月色从窗缝里塞进来。

刚才她做了梦,梦到了魏宝。魏宝坐在一条船上,在向她招着手,这是一条早已消失的船,有点像画舫,他好像在里面驾驶。她想,魏宝中风了,怎么还能开船呢?他要把船开到哪里呢?那条船会不会翻掉呢?一连串的问题扑面而来,死死地缠住了她。她拼命喊,停,停,停,但魏宝还是继续前行,不为所动。直到她醒来,才发现自己吓得不轻,她想,可能是风扇一直对着吹的缘故吧。那些是贼风,中医说的。

她躺着,还在想魏宝。自己爱慕过他吗?这个问题,实际上是经常窜出来的。时不时地困扰她。这是个令她害羞的问题,她可以说有,也可以说没有。实际上,是没有的,她怎么可能爱上大哥呢?魏宝是魏良的亲哥哥,她是不可能跨出这一步的。她没这个胆子。但魏宝是关心她的,可以说,没有一个人像他那样关心过她。问寒问暖,还不时弄些土特产过来,有时还给她苹果葡萄和车厘子。魏宝与魏良尽管是兄弟,但两个人完全不同。魏良是冲动的,而魏宝则是内敛的。她有时候想,她如果嫁给另一个人就好了。

现在,魏宝生病了,中风了。她是难受的。这种难受,别人不知道,她也不能过分地表露出来。她只是一个弟媳妇。实际上,现在连弟媳妇也不是了。她和他们这个家族已经没有关系了,如果说有点关系的话,就是儿子魏丛明。儿子有他们家的血缘,其余的,都没了。

想到魏宝,她是心寒的。以前,魏宝是生龙活虎的,现在却成了这样,说话流口水,含糊不清,走路像是拖了条凳子。这还是魏宝吗?她把他的现在和过去比,这一比,就感到天要塌了似的。

她起来,想上卫生间。她蹑手蹑脚,到楼梯口时,她朝儿子那里张望。那里没有门,只有一道布帘,上面画着小熊猫。透过布帘,她看到昏黄的灯光下儿子那张苍白的脸,他坐在床上,身子僵硬。手里拿着手机,在不停地摁动着。床边堆着书,那是初三的书,迎考的,复习的,还有各种模拟卷。

她有种不祥,冲了进去,动作之快,令她自己也惊讶。

她一把夺下了儿子的手机。儿子跳起来,要夺。两个人在开始扭打起来。

手机跌到地上,她还是捡了起来。结果看到了照片,女人的照片,裸体女人的照片。她气得话也说不出来,胸口仿佛要炸裂了。

“你,你该死的!”她指着儿子。

她把手机扔到床上。儿子终于低下了头,像是一个偷瓜贼被抓了个现行。

“是手机自己跳出来的,我也不知道。”

“放屁,你以为我是傻瓜,我也上网呢。快考试了,你居然进这种网站。“

儿子头更低了,不言语。她又看到了运动鞋。那是自己给他买的那双,已从盒里取了出来,放在桌上,摊开着。这是一双黑色的鞋,李宁,也是漆皮。锃亮的黑色有些刺眼,屋里还有一股淡淡的橡胶味。

“就像你这个爸,浑浑噩噩,你这个样子怎么能通过中考?”她的声音很响。此刻,外面静悄悄的,树叶在风里轻轻地抖。

争吵了一会,不适感就袭来了。

头好像一下子晕了起来,然后,一点点蔓延开来,最后,全身疲乏得快要倒下了。于是,她急忙扶住夹板。夹板薄薄的,她能听到板里面的呻吟声。

“妈,怎么啦,怎么啦。”他去拉她。

天地顷刻倒转了。儿子拉着他的手,一脸的内疚与忏悔,但她看不到他的脸,她眩晕了。屋子有点闷,她透不上气。她知道是被儿子气的,这儿子让她气炸了。

他搀扶她,在他的床上躺下。她比以前胖了,身子有点沉,他抬起她身子时,很吃力。她的眼皮是浮肿的,颈部的肉也是松弛的。子城在远处黑暗里,那里没有灯,只有黑沉沉的一团。

“你真是昏了头了,昏了头了,你让我怎么说呢?”

“真的是自己跳出来的,我又没动,它自己跳的。有时候会这样的,网络上都这样的……”

“你放屁,你尽是放屁。快点,你把窗打开,让我透透气。”她吃力地说。

儿子把窗推了开去。这是木窗,还吱嘎作响。窗外一片静寂,黑空是暗的,看不到星星,树叶在人行道上方瑟瑟地响。

她想到了在监狱里的那段日子。她因为参与直销,贩卖假产品被判了一年。说到底,还是因为钱,家里没钱了,连生计都成问题了,所以她半信半疑地走上了这条路。这是三年前,开这个“燕之窝”之前的事了。一看到窗子,她就会想起那段岁月。那时,儿子还在读小学,还拖着一个大书包,每天进进出出。儿子不知道她坐牢,她骗他说到外面做生意了。儿子真的不知道。现在不知是不是知道,或许知道,或许不知道。她觉得,如果知道可能会更好些。

“你万一考不上高中,怎么办呢?怎么办呢?你没想过吗?”一遍遍地问。

儿子站了起来,一点点,一点点地往楼下走。她侧着耳朵,听着他在下面的声音。夜深了,她能听到他每一个细小的声音。他打开冰箱,拿起饮料瓶,最后又放下了。后来,还是喝水,咕咕,咕咕咕地喝了好多。

这时,手机还在闪,一亮一亮。她又拿起手机,一翻,又一张裸照,再一翻,更多的裸照出现了。她支起身子,拎起手机,一用力,朝着一个角落扔去。手机撞在墙板上,又反弹到空中,最后,落到地板上。

手机散开了,零件飞了一地。

“妈,你太过分了。”儿子上来的时候,看着一地的零件这样说。

“是你过分,还是我过分?你说,你说啊?”她支起身子责问。儿子不再答理,又噔噔噔跑下楼去。

4

威利台风来了。

树一下子被吹得东倒西歪,不成样子。不仅带来了风,还带来了雨,雨一阵子一阵子的,像间隙性发作。

因为这风和雨,“燕之窝”生意也受影响。来了一个瘦弱的老妇人,吃了一碗馄饨后,就再也没有人了。有两个北方模样的人,进来巡视了一下,说想吃饺子,然后就走了。于是,陆茵茵和林姗只好坐在店堂里。

“你真的准备借钱给他了?”林姗问。

“可能吧,毕竟他是丛明的爸。”

“你怎么这样傻呢?你怎么教不会呢?”

“我傻吗?我可能是傻的,但我没办法,真的是没办法,有办法就好了。”

“什么叫没办法,你有的是办法。”

“我不借给他怎么办呢?万一他吃不出饭呢?万一他乱来呢?你知道的,他这个人会乱来的,以前有大哥在,大哥一说话,他就怕了。现在呢,他谁也不怕了。他会无法无天的。”

“那也不行啊,他今天要一万,明天可能要五万呢,你要考虑清楚。”

“我考虑过了,我想,我还是给他,不给我心里难受,但我也舍不得给他。”

“你啊你,世界上没有比你更傻的女人了。”

“我知道,我当然知道。有时,我想想,他以前也有待我好的时候。”

于是,两个人出现了沉默。这会儿,雨不下,地上被风一吹,也亮开了些。有汽车从门口驶过,溅起很大的水花,水花甚至还飘扬到了空中。子城那边停工了,工地上推土机歇在那里,还有各种建筑材料堆成了团。天是灰褐色的。

这时,门被重重地推开了。陆茵茵一看,怔了怔,有些不信。站在门口的是魏宝,他背了个包,手里拿着伞。他也没有打招呼,就这么直挺挺地立着,一只手死死地撑着门上的把手。看得出,他很用劲。

“大哥,你怎么来了?”

“我,我,我来来来吃……吃吃”他含糊不清地表达着。

陆茵茵马上上去,扶住他。他是从医院里溜出来的,他还没出院呢。她的心慌得厉害,想,万一出事怎么办。

大哥的身子沉得很,她一扶,就感觉到了分量。他的一条腿和一只手已经不怎么管用了,走起路来像一只受伤的企鹅。她不知道他是怎么过来,或许是乘公交,或许是打的。反正,他的出现就像奇迹一样。

她搀扶他坐下。他坐下时,碰到了一个辣酱罐头,罐头滚到了地上,然后散了开来。林姗急忙拿来抹布,先擦桌子,再擦地面。

魏宝坐下了,朝她笑了笑。这是她以前从来没见过的笑,紧绷,又干涩。由于一边脸麻木了,他的笑就像是装出来似的。

“吃,吃,吃。”他指着桌子说。

他比划着。她们马上明白了,他要吃馄饨,于是,林姗奔到了里间。陆茵茵继续坐着,陪大哥。

“你要吃,我给你送去好了,你怎么可以从医院出来呢?”她问。

大哥嘴里叽哩咕噜说出一串话来,结果,她什么也没听懂。大哥还是在笑,很勉强地笑着。这时,一缕口水,从他的嘴角那里快速地钻了出来,待她发现去取纸巾,口水已经下来了。口水滴到了他的衣服上。他穿了一件带格子的衬衫。这是她以前送他的。看到这衣服,她的心更酸了。

她心里是爱慕他的。以前,一直是偷偷地爱慕,这个她想否认也无法做到。但这事,只有她自己知道,连魏宝也不知道。她把爱藏在心里,藏在别人无法偷窥的地方。

口水形成了一块湿斑,明显地晾在胸口。他还在笑,一笑,口水更多了,又一片落了下来。

原先那个善良的大哥,变成了眼前这样一个人。她的心好像在绞。每次,家里有事,总是他站出来,总是他来料理一切。他做事,不是暴风骤雨,而是和风细雨,总是处理得服服帖帖,天衣无缝。她与魏良,曾经有那么多过不下去的日子,是他一趟趟地化开危机。他就像一个细致的师傅,能把一个破碎的花瓶,重新粘合上。

现在,她不敢直视他,她把眼睛挪开。窗外,还在下雨,密密的雨,落在用帆布搭的一个帐篷上。雨滴在弹跳,汽车在飞跑,风又把树枝吹得弯下了腰。

她不吭声。怎么说呢?两个人已无法交流了。

终于,林姗把馄饨端了出来,热气一下子冲到他脸上。陆茵茵给他碗里加了些醋,她知道他喜爱醋。他伸出一只手来,颤抖着,举起了调羹。那调羹是那么的重,好像举着一块石头。

“我喂你吧。”陆茵茵说。

他不肯,摇头。然后,一下子,他逮住了一个馄饨,但那馄饨还在调羹里晃荡,好像随时要跳出去。他的手颤着,努力地平衡着,控制着。她看得也吃力,真想一把夺过调羹。

他把馄饨送到了嘴边,一口咬住了,直到这时,他才松了一口气。他嚼动着,来来回回,然后,他又露出了一笑。他朝她点着头,那意思好像是在夸这馄饨。

第二个馄饨送过去时,没有刚才这样幸运。他犹豫着,那手仿佛被一根绳子绑着,他要努力突破这绑架。一用力,馄饨落地了。“不要紧,不要紧。”她说着,弯腰捡起了馄饨。

她不忍心看,他每一口,她都是难受的。

最后,他只吃了四个馄饨。还有好多馄饨半浮半沉着,他把碗推开了,不吃了。魏宝从包里掏出皮夹的时候,被她制止了。她怎么允许他付钱呢?这是绝对不可能的。他手里拿着一张二十元钞票,挥动着,挥动着,好像一个小孩在捉迷藏。

后来,店里有客人了,她和林姗忙着做生意。他就坐在了一边。他的眼盯着电视,似看非看。他还玩弄手里那把伞,这是把折叠伞,他整理好,折好,扣上,最后,他又把它分开。

过了一会,林姗来说,大哥要走了。于是,陆茵茵把正煮着的馄饨交给林姗。她看到大哥扶着桌子的一个角,正一点点地朝外挪动着。

“刮台风,还下雨,你怎么走啊?”她急了,声音也变大了。

他没有理睬,继续往外走。包斜挎着,那把雨伞拿在手里。拉开门,外面是小雨,他一脚踩出去,皮鞋踩到了水洼里。

“你一定要走,我去拦出租车,我送你回去。”说完,她就把他往店里推,他没有反抗,顺着她,又回到了店里。她让他重新坐下。

她冲向马路,挥动着手。雨落在头发上,落在她的脸上。风很大,有一张塑料纸在不远处飞舞,一辆电动车从她身边滑过。路上,有车,但没有出租车,她到哪里去找出租车呢?

红绿灯在闪烁,车辆哗哗地溅起水花。她挥动着手,期望有出租车奇迹般地出现。

她回头,又看到了大哥。他又出来了,摇摆着,身子严重扭曲,正朝公交站方向走去。他好像在同风雨抗争,那架势好像要把这风雨扭过来似的。“大哥,大哥。”她喊着。但他没有理睬,或许没听见,他只管朝前走。

那个背影,就在她前面,是那么的熟悉,又是那样的陌生。她鼻子酸得厉害,一下子,她就哭了出来。她知道,她仅有的那点东西也破碎了,再也拾不回来了。

她大声地哭,不管路人和司机惊讶的目光。雨落在脸上,凉的雨和热的泪混合到了一起。

她满脸是水。

(责任编辑:郭海燕)