我国房地产泡沫成因分析

田利辉 马君壮

摘要:房地产泡沫是否受到制度因素的影响?市场化进程、地方政府的政绩驱动和房地产的金融属性孰轻孰重?通过固定效应回归模型分析我国地区面板数据,我们研究我国房地产泡沫的成因。从广义虚拟经济角度出发,我们认为银行信贷、GDP比重和市场化进程是房地产价格泡沫的构成因素。房地产的金融属性、政治属性以及市场化水平高低对房地产泡沫具有显著的影响。其中,从金融功能说来看,房地产的金融属性对房地产价格泡沫具有推动作用;而从金融产品说来看,房地产的金融属性对房地产泡沫具有抑制作用。此外,房地产的政治属性和市场化水平对房地产泡沫有明显的推升效应。

关键词:房地产泡沫;广义虚拟经济;金融属性;政治属性;市场化指数

中图分类号:F293.30

文献标识:A

文章编号:1674-9448(2015)01-0048-09

一、引言

近年来,随着我国房地产市场的逐步完善和发展,我国房地产价格不断上涨,自2003年房地产业被列为我国支柱产业以来,我国房价上涨将近十倍,与此同时,越来越多的“鬼城”也在不断出现,这使得房地产泡沫再一次成为人们争论的焦点话题。周京奎(2006)从金融支持过度的角度,探讨了房地产泡沫生成和演化过程,提出了金融支持过度假说,认为当房地产开发商和购房者都可以从银行取得贷款时,房地产市场的群体投机行为会导致房地产价格将高于基础价格,并会随着金融支持力度的增加而不断上升。陈石清和朱玉林(2008)从城市化进程的角度研究了房价上涨的原因,结果发现,我国城市化水平的提高是导致房地产价格迅速上涨的原因。刘民权和孙波(2009)从商业地价形成的过程,对房地产泡沫进行了研究,研究认为,推动地价、房价持续上涨并最终形成房地产泡沫的内在动力是地方政府自批租商业用地的财政利益。通过上述学者对房地产泡沫问题的研究我们不难发现,目前对于房地产泡沫的研究主要集中在实体经济领域,而在当今信息经济和知识经济时代,对于许多经济热点问题,往往难以通过传统的宏观经济理论进行合理的解释,但可以从广义虚拟经济角度,对旧的经济现象和经济问题进行“新”的解释。

房地产本身既具备商品属性,又具有虚拟属性。前者是指其具有使用价值,作为普通商品使用的实体属性;而后者是指其作为投资品或投机品进行保值增值的,具有交易功能的虚拟属性。更加具体来说,房地产不仅具有商品属性,更加具有金融属性。单纯从房地产的商品属性来看,其价格由成本可以推算出来,虽然受供求影响,房价可能围绕着基础价值上下波动,但不会长时间偏离其基础价值,尤其是近几年,我国房价一路上涨,偏离其基础价值越来越远,在广义虚拟经济时代,对房地产业的研究和解释似乎已经不能够只停留在实体经济领域,与此同时,泡沫本身就是虚拟经济的产物。因此,对于房地产泡沫的研究从广义虚拟经济角度,似乎能够得出更加合理的结论。

然而,广义虚拟经济是一个相对宽泛和新颖的概念,在研究房地产泡沫之前,需要先对广义虚拟经济有一个简单的认识。因此,本文首先对广义虚拟经济进行简单地介绍,同时对房地产泡沫问题的研究进行相关文献总结,最后从广义虚拟经济角度对房地产泡沫问题进行“新”的解读。

二、文献综述

(一)关于广义虚拟经济的界定

自改革开放以来,虚拟经济逐渐成为许多学者研究的重点,然而,起初对虚拟经济的研究主要体现在对虚拟资本的研究,其本质上属于狭义的虚拟经济范畴。然而,尽管广义虚拟经济现象在不断发展,但是对于广义虚拟经济的界定至今仍然较为模糊,缺乏统一性的定义。李晓西和杨琳(2000)提出,虚拟经济是指相对独立于实体经济之外的虚拟资本的持有和交易活动。刘骏民(2003)认为,虚拟经济所揭示的是资产价格体系的运行规律,它是以资本化定价的方式为基础的特定的价值关系。刘维刚和张丽娜(2006)认为,虚拟经济是与实体经济相对立的,依靠现代通信和电子网络技术在全球金融与资本证券市场中实现虚拟资本交易、清算与流动的经济形态。在此之前,对于虚拟经济的理解属于广义虚拟经济范畴,并且主要是停留在马克思的虚拟资本论的基础之上。林左鸣和尹国平(2011)从马克思主义价值理论困境的角度出发,对虚拟经济进行了深入认识,把传统的“以物为本”的经济思想转移到“以人为本”的经济思想上来。随着全球经济的不断发展,虚拟经济不仅仅体现在资本的虚拟化,而更多体现在人的不同需求方面。时至今日,以满足人们心理需要和精神需要为目的,以品牌、服务、体验和文化消费等要素为体现的“广义”虚拟价值不断深入到经济活动的各个领域(林左鸣,2011)。林左鸣(2011)曾经对广义虚拟经济进行了系统定义,他认为,广义虚拟经济是一种立足于人类生活,并且面相人的全面需求、以人为本的和谐经济,其基本特征可以表现为二元价值容介态。至此,学者们对虚拟经济的研究和讨论逐渐从狭义角度扩展到广义角度。李小宁(2011)对广义虚拟经济进行了分类,根据能否直接定价划分为可直接定价的广义虚拟经济和不可直接定价的广义虚拟经济;与此同时,根据供给弹性将广义虚拟经济划分为强广义虚拟经济和弱广义虚拟经济。此后,对广义虚拟经济的研究慢慢从理论阶段转移到解释应用阶段。王子龙(2011)、靳涛和蒋凯(2012)等人对虚拟经济的研究都是在林左鸣的基础上,从广义虚拟经济角度对我国的经济问题进行“以人为本”的解读。

(二)关于房地产泡沫的测定及原因分析

由于房地产泡沫是虚拟经济的产物,对于房地产泡沫的衡量难度比较大,学者至今也没有得出一个能够合理衡量房地产泡沫大小的指标,只是通过不同的角度提出各自测量房地产泡沫的指标。洪开荣(2001)利用物业空置率、GDP增长率、房地产业增长率以及个人购房比例四个指标构造出衡量房地产泡沫大小的一个综合指标。刘琳等(2003)利用房地差价格增长率/实际GDP增长率、房价收入比和住房按揭款/居民月收入三个指标构造出一个房地产泡沫测度系数K来评价房地产泡沫的大小。蒋德锋和张晓莉(2004)利用房地产价格增长率/实际GDP增长率、房地产贷款比例与增长率、实际房价/理论房价、收入房价比以及住宅空置率五个指标构造出综合指标指数Q来评价房地产泡沫的大小。姜春海(2005)利用房地产开发商建房成本、社会平均资本收益率和消费者年可支配收入三个指标测算出房地产的投机泡沫以及泡沫度。随后,其他学者也纷纷提出各自测定房地产泡沫大小的指标,虽然不同的指标各有各的优势,但是多数仅仅在理论上可行,在实际中很多指标的数据难以获得。因此,尽管存在很多评价房地产泡沫的指标,但是利用这些指标对房地产泡沫的原因进行实证分析的文章相对较少。

尽管,鲜有学者利用房地产泡沫的测定指标进行房地产泡沫原因的实证分析,但是不乏学者从其他角度对房地产泡沫和房价上涨进行了原因分析。袁志刚和樊潇彦(2003)对历史上几次房地产泡沫进行了回顾分析,结果发现房地产泡沫的问题可能不是房地产本身的问题,可能是信用过度膨胀造成的。姜春海(2005)认为,房地产市场之所以产生泡沫是由于房地产商品不仅仅是消费品,而且还是投机品,作为消费品受供求失衡影响导致房价上涨,作为投机品,由于非理性预期导致房价泡沫产生。周京奎(2006)从金融支持角度对我国房地产泡沫进行相关分析,结果发现我国房地产泡沫是由于金融过度支持导致。刘民权和孙波(2009)从地方政府的角度研究房地产泡沫的原因,结果发现,我国房地产泡沫的产生是由于地方政府出于财政利益导致的。曾五一和李想(2011)对我国房地产泡沫进行了实证检验和原因分析,认为银行信贷、投机因素和羊群行为以及地方政府行为是造成我国房地产泡沫的主要原因。刘正才(2011)对我国大城市房地产泡沫的成因进行了分析,认为投资渠道狭窄、政府对土地供给的垄断、银行的预算软约束以及市场秩序不规范是我国房价上涨和房地产泡沫的重要原因。

尽管上述学者对我国房地产泡沫的原因进行了相关分析,但主要存在以下两方面的弊端:第一,房地产泡沫是虚拟经济的产物,从实体经济角度进行分析,有时往往得不到合理的解释;第二,对于房地产泡沫原因的分析,较少进行实证分析,大多停留在理论层面。基于上述考虑和分析,本文通过建立相关计量模型,利用实证分析,从广义虚拟经济角度对房地产泡沫的原因进行“新”的解释。

三、实证分析

(一)数据与变量

本文以2000~2011年我国31个省、直辖市和自治区的面板数据作为样本,对我国房地产泡沫产生的原因进行实证检验。尽管上述提到评价房地产泡沫的方法有很多,但是考虑到住宅空置率、住房按揭款、个人购房比例等数据的难以获得性,构造出一个较为综合的评价房地产泡沫的指标难度较大,本文采用房价收入比作为衡量房地产泡沫的被解释变量。本文主要从广义虚拟经济角度选择房地产的金融属性、政治属性以及市场化水平为解释变量,以前人研究过程中提到的部分解释变量为控制变量进行分析,本文选取的主要变量见表2。

(二)模型设定及相关检验

根据上述分析,本文建立如下的计量模型:

上述数据主要来源于历年《中国统计年鉴》,部分城镇人口数据来源于中国人口发展与研究中心,市场化指数的相关数据来源于樊纲等人编著的《中国市场化指数2011》,描述性统计结果如表3所示。

为了防止多重共线性的存在导致模型估计失真,在进行回归分析之前首先应先进行多重共线性检验。由于多重共线性检验的方法较为常见的有自变量的相关系数矩阵R诊断法、方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)诊断法和容忍值(Tolerance)法等,为了更加准确判断回归模型中的解释变量之间是否存在多重共线性,本文通过上述三种方法进行综合判断分析,通过VIF诊断法可以看出,尽管VIF的均值为3.17,但是并不存在某个解释变量的VIF值超过10,故VIF检验结果认为解释变量之间不存在多重共线性问题。除此之外,通过容忍值法和R诊断法也可以看出,存在多重共线性的可能性是比较低的。综合上述三种方法,我们可以认为本文解释变量之间并不存在多重共线性的问题。

关于回归方法的选择通常有最小二乘法(OLS)、固定效应的面板回归(FE)和随机效应的面板回归(RE)等,不同方法对于不同的数据处理各有优势,因此,首先应根据本文的数据类型选择最优的回归方法。通过Breush-Pagan检验(BP检验)来检验个体和时间因素是否存在,从而判断OLS和RE回归的优劣,通过Hausman检验来比较FE和RE回归的优劣,从而确定最终的回归方法。检验结果如表5所示。

通过BP检验结果可以看出,在5%的显著性水平下,检验结果拒绝原假设,说明随机效应显著,即随机效应(RE)优于最小二乘法(OLS),从Hausman检验结果可知,我们可以拒绝随机效应优于固定效应的原假设,所以固定效应(FE)优于随机效应(RE)。除此之外,利用固定效应回归模型对房地产泡沫原因进行分析,相比Granger因果检验等分析方法,该模型不仅能够分析出导致房地产泡沫的原因,同时,还可以判断出这种因素的作用大小和作用方向。综合上述检验结果以及基于实际效果的考虑,本文选用固定效应的面板回归进行分析。

(三)回归结果及分析

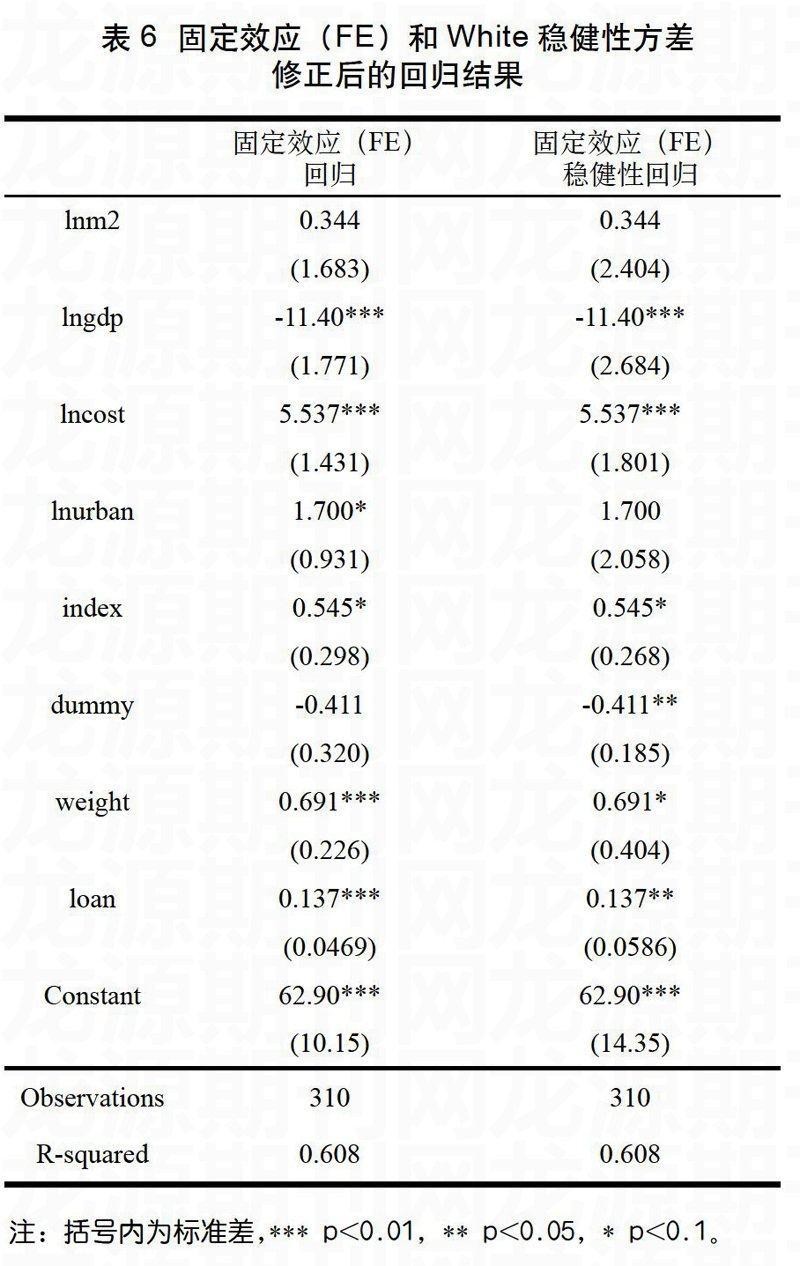

本文在进行回归分析之后,对回归结果进行异方差检验,结果发现存在异方差的情况,因此需要对异方差进行修正。通常修正异方差的方法有White稳健性方差回归进行修正,固定效应回归结果以及修正后的回归结果见表6。

从回归结果可以看出,Inm2和Inurban并不显著,说明货币供应量和城市化对房地产泡沫影响并不显著。index和weight显著性水平较低,说明市场化指数以及房地产的政治属性对房地产泡沫有一定的解释能力,但是解释能力相对较低。Ingdp和Incost显著性最高,说明市场的供求情况对房地产泡沫的形成起到了重要的作用。此外,dummy和loan两个衡量房地产金融属性的变量也是十分显著,说明房地产的金融属性在房地产泡沫的形成过程中,起到了越来越重要的作用。

四、基于广义虚拟经济视角下的分析与揭示

(一)房地产的金融属性

从回归结果可以看出,房地产业贷款比重(loan)对房地产泡沫具有显著的正效应,而虚拟变量(dummy)对房地产泡沫有显著的负效应。

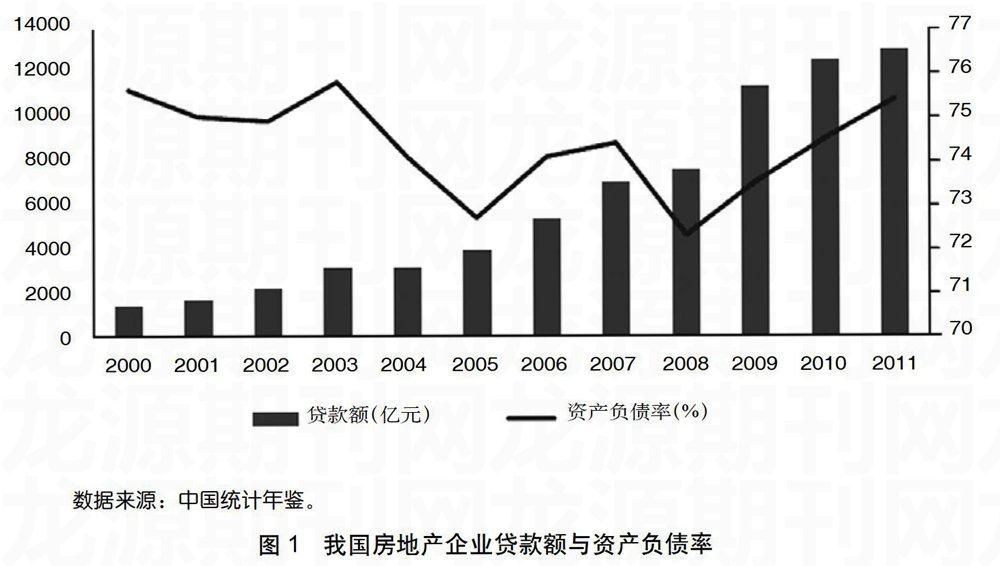

前者从金融功能说的角度对房地产的金融属性进行解释,由于房地产属于资金需求旺盛型行业,需要大量的前期资金投入,而房地产企业自身资金有限,因此房地产业在前期土地开发和楼房建设时需要大量的银行贷款。与此同时,由于房地产具有较好的保值增值功能,同时,我国的房地产市场需求持续保持旺盛,也使得银行也愿意将资金带给房地产开发商。因此,随着房价不断上涨,资金以及其他形式的资源纷纷涌入房地产行业,从而导致房地产泡沫的最终形成。因此,房价越是上涨,银行就更倾向于将资金投入到房地产行业,从而不断推动房地产开发商和购房者将房价推高,最终导致房地产泡沫的产生。曾五一和李想(2011)研究认为,我国房地产泡沫的产生离不开银行信贷对房地产业的过度支持,一旦房价上涨,银行部门会增加对房地产业的放贷,从而进一步推动房价上涨。

后者是从金融产品说的角度对房地产的金融属性进行分析,由于房地产不仅具备使用价值,更加具备投资价值,随着虚拟经济的不断发展,房地产的价格愈加凸显出其作为投资产品的金融属性。受我国制度因素的限制,我国投资渠道相对较少,投资品种较为单一,投资者的资金或者流入股市,或者流入房市(孙晓晶和孙涛,2006)。单纯从消费品的角度来讲,股市作为一国经济的晴雨表,股市的上涨预示着经济向好,会导致消费品价格的提高,而回归结果表明股市和楼市呈显著负相关关系,这说明我国房地产商品不再单纯作为一种消费品进行交易,更作为一种投资品进行交易,从而进一步验证了姜春海(2005)等人的研究结果。

无论是从金融功能说还是金融产品说的角度来对房地产的金融属性进行分析,都可以发现房地产的金融属性对我国房地产泡沫的形成具有重要的影响,虽然上述两种假说对房地产泡沫的形成解释方向相反,金融功能说认为房地产的金融属性对房地产泡沫起到正的显著作用,而金融产品说认为房地产的金融属性对房地产泡沫起到负的显著作用,但它们是从不同角度来揭示房地产泡沫形成的原因,本质上是同一个问题的两个方面。

(二)房地产的政治属性

从回归结果来看,地方政府房地产业占地方GDP的比重(weight)对房地产泡沫同样具有显著的正效应,这是因为地方政府为了增加财政收入,实现经济增长目标,所以大力支持房地产业的发展,不仅在土地供给侧激励抬升地价,同时在房产需求侧积极推动房价上涨,根据刘民权和孙波(2009)的分析,促使地方政府极力提高地价的深层次原因在于现在的商业用地批租制度,这使得房地产开发商不得不从政府那里高价竞争拿地,而房地产开发商为了获取丰厚的利润,将从政府那里竞价拿地的成本通过提高房地产销售价格来转嫁给消费者,在各地方政府和房地产开发商的联合作用下,共同将房价不断推高。地方政府的财政收入渠道相对较少,主要是通过税收和出售土地。

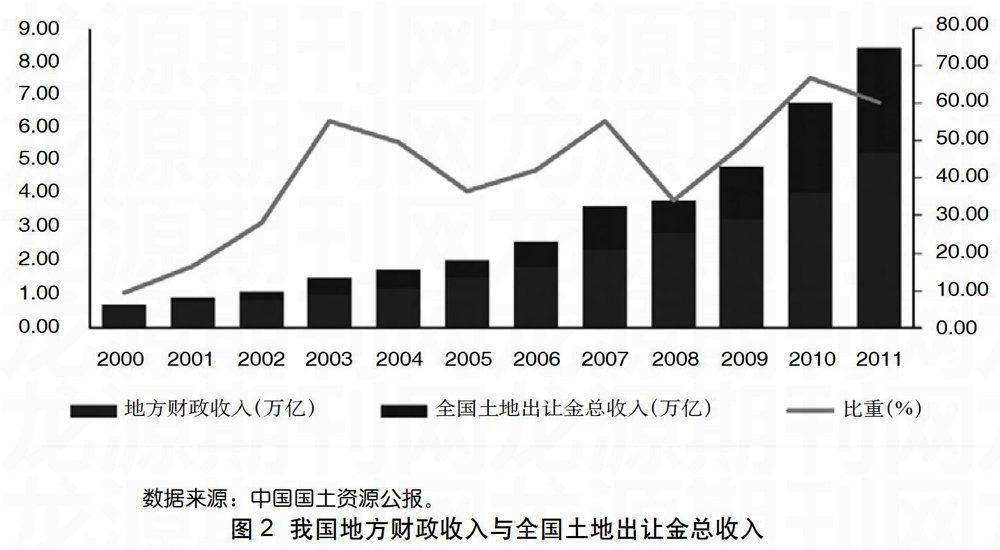

由于地方政府需要负责处理的事情较多,而财政支持不足,导致许多地方政府支出和收入不成比例,从而出现了较大的财政缺口,而税收收入相对稳定,政府只能通过自身所掌握的土地资源来增加财政收入。通过鼓励房地产投资,政府不仅能够获得高额的土地出让费用,而且房地产交易过程中,政府还可以获得大量的税收收入。通过全国土地出让金总收入、地方财政收入以及全国土地出让金总收入占财政收入的比重等数据可以看出(如图2所示),土地收入的比重在不断增加。因此,结合中国当前的制度背景进行分析,我们不难发现,房地产不再单纯作为一种简单的消费品,而在很大程度上成为地方政府实现其政治目的的重要工具,可见,房地产的政治属性在房地产泡沫形成的过程中起到了一定的推动作用。

(三)市场化指数

从回归结果可以看出,市场化水平的高低对于房地产泡沫的形成同样具有显著的正效应。这说明在市场化水平高的地方容易发生房地产泡沫,而在市场化程度低的地方相对不容易发生房地产泡沫。显然,作为普通的消费品而言,房地产的价值大体是固定的,其价格理论上是不会因为地理位置的改变而发生巨大的变化,即使是在市场化水平比较高的地方,只是增加了房地产的交易量,而并不会提高房地产的交易价格。然而,实证检验结果却表明市场化水平对房地产泡沫具有显著的正效应,这说明从实体经济角度难以去解释该问题。然而,从广义虚拟经济来看,在市场化水平比较高的地方,由于交易量的活跃以及交易的容易性,加上存在投机因素和羊群行为的存在,往往会导致投资者或投机者将普通商品当作虚拟经济产品进行交易从而推高其价格,最终导致泡沫。历史上著名的1637年“郁金香泡沫”也正是发生在尼德兰王国市场化程度最高的一个省——荷兰,无独有偶,1720年英国“南海泡沫”的发生也是伴随着经济和贸易的市场化水平程度的提高而发生的。可见,在市场化水平较高的地区,由于交易的便利性,往往会导致投机者的大量涌入,再加上人们的非理性预期和羊群行为,通常会把实物资产的价格推高,使其变为虚拟资产进行交易。我国市场化水平高的地区,房地产泡沫较大,这充分说明了我国房地产作为虚拟经济产物对房价上涨以及房地产泡沫形成过程中的作用。

五、结论与建议

(一)主要结论

通过上述回归结果的分析以及与前人分析结果进行对比,本文得出以下结论:

1.从金融功能角度来说,房地产的金融属性对房地产泡沫具有显著的正效应;从金融产品角度来说,房地产的金融属性对房地产泡沫剧有明显的负效应。二者从不同角度揭示了房地产的金融属性对房地产泡沫的影响,本质上是同一个问题的两个方面,并不矛盾。

2.房地产的政治属性对我国房地产泡沫的形成也起到显著的推动作用,主要表现在房地产对地方政府政绩的影响、地方政府主导着房地产开发、政府进行资源配置以及GDP“保八”增长的政治需求等方面。

3.市场化水平的高低对客观上于我国房地产泡沫的形成也起到了明显的推动作用。这主要是因为,在市场化水平较高的地区,商品的实物性往往被削弱,而虚拟性更强,加上投机因素和羊群行为的存在,房地产被虚拟交易化的可能性比较大。

(二)主要政策建议

通过上述对我国房地产泡沫产生的原因分析,本文提出以下几点建议:

1.进行制度改革。我国现行制度缺陷对房地产价格的上涨起到了重要的推动作用,一方面表现在地方财政制度,另一方面表现在我国投资渠道单一化。地方政府承担的责任过多,而地方财政有限,多数地方政府财政赤字比较严重,为了弥补赤字,地方政府多采取了土地财政的手段,通过支持鼓励房地产业的发展来增加财政收入。因此,改革地方财政制度,使地方政府能够达到财权与事权合理匹配,从而避免其利用土地财政推动房价上涨,这样可以减少房地产政治属性对房地产泡沫的推动作用。此外,我国应当适当引入新的投资渠道、放宽投资范围,让投资者能够有更多的选择,避免资金过度流入股市或者房市,造成其非理性增长,从而减少房地产金融属性对房地产泡沫的影响。

2.合理控制信贷扩张。从泡沫的生产过程来看,最终推动泡沫产生的一个重要因素是银行信贷,因此,限制房地产贷款的审批在一定程度上会抑制房价不合理上涨。银行部门应当严格限制银行贷款中房地产贷款所占的比重,以分散放贷风险。银监会等有关政府部门应当加强对银行贷款的监管力度,使其服从国家的调控政策。同时,适当提高第一套房贷款比例以及首付比例,严格限制第二套房贷款,避免相关投资者对房地产业地过度投资或投机,从而从需求角度上遏制房价飞速上涨,进而减少房地产金融属性对房地产泡沫的推动作用。

3.进行投资者教育。从历史上来看,泡沫的发生另一个重要的原因在于由非理性预期导致的投机行为和羊群行为。因此,对投资者进行教育,提高其风险意识,在一定程度上可以避免投机行为和羊群行为的发生,从而在一定范围内减少市场化水平对房地产泡沫的影响。