无可奈何的俞平伯

1

俞平伯的外孙韦柰兄,去年出版了一本新书《旧时月色──俞平伯身边的人和事》(中国华侨出版社),读后倍感亲切。

书内有一段话特别提到笔者,讲的是1986年俞平伯来香港讲学的事。原文如下:

他第二次演说《红楼梦》是在1986年11月19日至25五日在香港。大力促成此事的,是香港著名作家潘耀明(彦火)。他与外祖父的交往始于20世纪70年代。外祖父喜他的为人,也喜他的才气,常夸奖他是一个很有作为的青年。在潘耀明迁居太古城时,外祖父曾书“既醉情拈杯酒绿,迟归喜遇碗灯红”联赠他。1986年3月,一次闲谈中,外祖父回忆起他20年代经香港去美国的事,言谈中流露出对香港的怀念。由此,潘耀明产生了让老人重莅香港的念头,并即刻着手筹划,终获香港中华文化促进中心和香港三联书店之邀。

韦柰上述的话,谈到笔者的地方,不免有谬赞之嫌!在大师面前,笔者只是一个小学生而已。承俞老不弃,引为忘年交,反而感到惶惶不安。

倒是为了实现老人家来香港的夙愿,笔者曾经多方奔走,终于促成俞老香港之行,可谓香港文坛盛事。

俞平伯是红学大师,1953年在被毛泽东点名批判后,从此在文坛消失了四分之一世纪。他出师早,年轻时已才学九斗,一个20岁出头的毛头小子,写了一部洋洋洒洒的《红楼梦辨》,上世纪50年代便受到大批判。从此不在公开场合谈《红楼梦》,不知者以为他已与《红楼梦》绝缘。其实不然,他私下还是悄悄地钻研。

迄到1986年1月20日,他在中国社会科学院文学研究所,为他从事学术活动65周年举行的庆祝会上,他整理了《一九八〇年五月二十六日上国际〈红楼梦〉研讨会书》和旧作《评〈好了歌〉》作为大会发言。在《一九八〇年五月二十六日上国际〈红楼梦〉研讨会书》一文中,他提出对《红楼梦》研究工作的三点见解,很有见地,令人刮目相看。

他的意见简括如下:

一、《红楼梦》可以从历史、政治、社会各个角度来看,但它本身属文艺范畴,毕竟是小说。论它的思想性,又有关哲学。这应是主要的,而过去似乎说得较少。今后似应从文、哲两方面加以探讨。

二、应当怎样读《红楼梦》呢?只读白文,未免孤陋寡闻;博览群书,又感迷失路途。摈而勿读与钻牛角尖,殆两失之。为今之计,似宜编一“入门”“概论”之类,俾众易明,不更旁求冥索,于爱读是书者或不无小补。

三、本书虽是杰作,终未完篇;若推崇过高,则离大众愈远,曲为比附则真赏愈迷,良为无益。这或由于过分热情之故。如能把距离放远些,或从另一角度来看,则可避免许多烟雾,而《红楼梦》的真相亦可以稍稍澄清了。

俞平伯以上三点心得,可谓微言大义,对研究和爱好《红楼梦》者,无不有启发性。

1986年俞平伯老应邀莅临香港,引起轰动。他在香港中华文化促进中心的讲题是《索隐派与自传说闲评》。

他在演说中,一语道破了“红学”研究存在的弊病。他指出:

《红楼梦》是小说,这一点大家好像都不怀疑,而事实上却并非如此,两派总想把它当作一种史料来研究。像考古学家那样,敲敲打打,似乎非如此便不能过瘾,就会贬低了《红楼梦》的身价。其实这种作法,都出自一个误会,那就是钻牛角尖。结果非但不能有更深一步的研究,反而把自己也给弄糊涂了。

晚年的俞平伯,身体力行,已跳出之前研究的窠臼,反对敲敲打打、钻牛角尖,而是把《红楼梦》当作小说看待,从文史哲的角度来研究和评断。这是他对红学研究的新了悟。

说起俞平伯研究《红楼梦》,有一段令人唏嘘的故事。俞平伯曾自况自喻地说:“我仅是读过《红楼梦》而已,且当年提及‘红学,只是一种笑谈,哪想后来竟认真起来。”

记得俞平伯的妻舅许宝骙,曾撰文介绍俞平伯的处女作《红楼梦辨》原稿失而复得的曲折经过,时值年富力健的俞平伯,历时三个月写完了《红楼梦辨》,“兴冲冲地抱着一捆红格纸上誊写清楚的原稿,出门去看朋友(也可能就是到出版商家去交稿)。傍晚回家时,只见神情发愣,仿若有所失。哪知竟真的是有所失——稿子丢了!原来是雇乘黄包车,把纸卷放在座位上忘了拿,等到想起去追,车已远去,无处可寻了。俞平伯夫妇木然相对,心里别提有多别扭了。偏偏事有凑巧,过了几天,顾颉刚先生(或是朱自清)来信,说他一日在马路上看见一个收旧货的鼓儿担上赫然放着一堆文稿,不免走近去瞧,竟然就是‘大作。他惊诧之下,便花了点小钱收买回来。于是‘完璧归赵。”

俞平伯忆及此事,感慨良多,他曾对韦柰说:“若此稿找不到,我是绝没有勇气重写的,也许会就此将对《红楼梦》的研究搁置。”

假如俞平伯失去了稿件,假如他没有出版《红楼梦辨》,就不会发生1954年批判他的红学研究,“文革”也不会被当“资产阶级学术权威”来揪斗……

俞平伯对《红楼梦辨》失稿往迹,不胜感慨。他曾在一封信中指出:“稿子失而复得,有似塞翁故事,信乎‘一饮一啄莫非前定也。垂老话旧,情味弥永;而前尘如梦,迹之愈觉迷糊,又不禁为之黯然矣!”

感情内敛的俞平伯,对影响他一生的这一本著作,其慨叹之情,跃然纸上。

2

最近把俞平伯老的信札及墨宝全部翻捡出来,触物生情,往事依依,心情起伏。

记得1990年巴黎时间10月16日凌晨5时,我在巴黎客寓睡梦中被电话响声吵醒。

拎起电话筒,传来家人感伤的声音:“俞平伯的外孙韦柰打来电话,让我通知你,俞平老逝世了!”我握着电话筒,愣了好一阵子,才嘱家人代打电话给俞平老的家属致以慰问,并通知韦柰兄代送花圈。

虽说巴黎的时间比香港晚了七个小时,但,当家人再来电话时说俞平老已立即火化了,我仅剩下聊以表达一缕遥远的哀思竟已晚了!

那一天透早醒来,瘫在床上,俞平老的音容宛在,拂之不去。

那年9月初去探望他,我已有某种预兆,所以临离开北京那一天,又去看他一次,还料不到他走得那么快。

当时的他,几近“植物人”,除了保姆一天两餐抱他起来喝稀烂的粥水,他一直躺在床上,浑然不觉。连他平素最疼爱的外孙韦柰,也不知道他在想什么。

“他的离去,未尝不是一种解脱。”他来得孤寂,走得也孤寂,连一句话也没有留下。他逝世后立即火化,是他早年向家人所作的遗嘱。

一代红学大家、一代文学宗师,丢除了一切繁文缛节──不要说隆重的追悼会、告别仪式,连他的友人向他表达悼念也来不及。

他孑然地走了,伴着他走的还有那一身坚韧不拔的傲骨!

俞平老的外孙韦柰,4月下旬从北京打来长途电话,说俞平老第二次中风,已呈昏迷状态,又说他与母亲(俞平伯的女儿)苦劝俞平老人去医院,老人家恁地不肯。理由很简单,家里的条件再不好,还是自己的窝。

正如韦柰说:“他一生为人正直善良,性格豁达倔强。”这也许是俞平老“倔强”的一面。

1990年1月4日是俞平老的90大寿,我曾在香港《明报》专栏写过一篇祝贺文章。

当时俞平老身体已很孱弱了。韦柰每次来信提及俞平老的健康,一次比一次担忧,我是一直捏着一把冷汗的。

1989年5月下旬赴北京公干,特地跑去看望他,当时他已病卧床榻,举箸不灵。我怀着怏怏的心情走出三里河南沙沟俞寓。

过去,每次去探俞平老,都很开心。快近90岁的老人家,每次听见我来,便颤巍巍地从房间走到客厅。他执拗不让家人扶持。在他纷沓的步履中,我感到那一份执着,从有点佝偻而矮小的躯体散发出来。

他喜欢抽烟,那一根烟放在嘴上一直叼着,一支又一支地抽。每次我探访,都给他捎上一条香烟。

1987年前的一次会面,他见到我时显得特别高兴,他告诉我,前几天刚参加过清华大学校庆,并在他的好友朱自清纪念碑前拍了照片。说罢把唯一的照片和嘉宾襟条送给我,我把嘉宾条别在衣襟上。他天真地笑了。

俞平老是甘于寂寞的人,自从1953年受到点名批判后,很少在公众场合露面,即使在1978年内地文艺政策开放后,许多老作家、老学者纷纷参加公开的文化、政治活动,俞平老仍然是深居简出。

晚年的他致力于旧词的钻研,闲来与他的夫人许宝训女士合作谱写了不少昆曲。

俞平老与年长他四岁的夫人是患难与共、恩爱很深的伴侣,1982年许夫人逝世,俞平老作悼亡诗《半帷呻吟》,情意款款。

俞平老逝世后,在香港报章上看到一篇文章,谈到俞平伯和梁漱溟之不同,说他“直到死还都是‘文艺的”,而梁漱溟则参过政。

诚然,俞平伯先生是典型的温文尔雅书生,他是学者,也是文学家。学者是倾向于理性、冷澈的,文学家则多是热情地拥抱生活。俞平老在“五四”时期,曾奋力呐喊过,大力倡导“平民诗”“民众文学”。也许这是他受到时代的感召。

但热情平伏后,他又埋首于学术研究——研治他的《红楼梦》和古典诗词。这是他的本分,始终没有丢弃。

大抵这就是文章所指的“文艺的”俞平伯。

尽管俞平伯自“五四”新文学运动后,几乎没有涉足政治的圈子,但政治却偏偏找上他。俞平伯是内地解放后三大政治案件(又称“文坛三公案”)的主角之一(其余两个主角是《武训传》的姚克、“胡风反革命集团”的胡风)。

“三公”之一的俞平伯,相信直到逝世的一天,还不知他为什么会成为“反动学术权威”。因为他不过是以一个学者求真求实的态度去研究中国的古典名著《红楼梦》。

对他,这永远是解不开的谜。

“我们低首于没奈何的光景下,这便是没有奈何中底奈何。”

近来,整理俞平伯先生的赠书,发现一本他早年的诗集──《忆》,其中有以上的话语。

这本诗集写于1925年,中国内忧外患,文化人在“低首于没奈何的光景下”,去追忆过去的梦——特别是儿时的梦,无疑是“没有奈何中底奈何”。

当时的俞平伯也不过是20出头的光景,已置身“可诅咒的一切”的世界了,因此,他只能暂避于“疯魔似的童年的眷念”的港湾。

这是生逢乱世唯一可行的自我慰解!

俞平老本人便很喜欢写梦境,如《梦记》《我想》等。他的《忆》有这样两句诗:

小燕子其实也无所爱,

只是沉浸在朦胧而飘忽的夏夜梦里罢了。

小燕子可视为俞平老的自况自喻。对于他来说,人生是一大梦,如果他不在朦胧的梦中去寻求心灵的慰藉、精神的寄托,他在大半生的政治风暴、巨大的人生逆流中,早已遭到灭顶之灾。这是无奈何中的奈何!

韦柰曾告诉我,俞平老病重的时候,曾念叨着“给写文章的人寄钱”,他知道香港写文章的文化人过得挺不容易,而这收钱人竟是文学后辈的我,那款款情谊,岂止于一泓的潭水,里边包含着殷殷的期待。

每当想起这桩事,便激动不已。

我与俞平老虽是忘年之交,他的道德文章,如高山流水,仰之弥高,是我这个文学小辈,穷一生努力,也难以沾到边的。想到他在视力几乎为零的情况下勉力为他家乡学校写的横匾:“业精于勤”,我便为之抖擞精神,没敢躲懒。

3

很多人以为俞平伯只是一个书呆子型的学者兼作家,年纪轻轻便受批判的他,会从此意志消沉,一蹶不振。其实,正因为俞平伯个性倔强,他虽然被迫沉默了,在心里并不屈服,他临到逝世之前,还念叨着再续《红楼梦》,据韦柰透露,在弥留时期,意识不太清的时候,他还勉力在涂写有关《红楼梦》的东西。虽然迹近涂鸦,也可见他点点的心迹。

俞平伯的一生虽然败也《红楼梦》,成也《红楼梦》,念念在兹的还是与他“生死之交”的《红楼梦》。

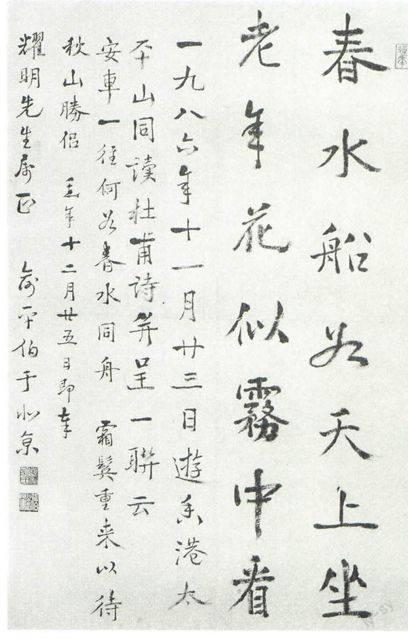

在俞平伯送我的墨迹之中,有两幅皆与《红楼梦》相关的。《红楼梦》第六十四回“幽淑女悲题五美吟 浪荡子情遗九龙佩”,写到林黛玉慨然而作的《五美吟》。俞平伯早年也曾有感而作《五美吟》,与林黛玉隔代呼应,但后来俞版的《五美吟》却遗失了。晚年俞平伯再补作《越女二首》和《续越女二首》,以抒寄志趣。

1979年题赠给我的小张书法,是一首七绝,题注写道:“昔有《五美吟》,已佚。忆得咏西施句,补作一章,称《越女二首》。”

一

西施初出苎萝村,破碎家山隐泪痕。

一去沼吴还霸越,五湖无地感君恩。

苎萝村位于浙江省杭州市萧山区临浦镇,是中国四大美人之一──西施的故乡,目前还遗下西施庙、浣纱台等景点;“沼吴”指被消灭了的吴国。

二

如划金钗一水分

苏台麋鹿尽烟云。

罗裙飘带银铃语,

已胜沙场第一勋。

俞注:所谓“到江吴地尽,隔岸越山多”也,

“苏台”即指今姑苏,末一句意喻美人计犹胜十万兵。

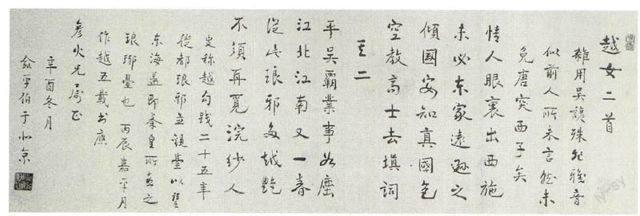

第二幅题赠的墨迹,横披是写于1981年,俞平伯自题也是《越女二首》,都是七绝。其实,这应是《续越女二首》才对。俞注:“杂用吴谚殊非雅音,似前人所未言,然未免唐突西子矣!”

一

情人眼里出西施,

未必东家远逊之。

倾国安知真国色,

空教高士去填词。

二

平吴霸业事如尘,

江北江南又一春。

从此琅琊多越艳,

不须再觅浣纱人。

俞注:史称越勾践二十五年徙都琅邪(琊)立观台,以望东海,盖即秦皇所(重)筑之琅琊台也,丙辰嘉平月作。作越五载……

这两首诗原作于1976年,诗中提到“琅琊”,郡名,位于今山东省诸城县,在南朝时称齐置,位于今江苏东海县。

俞平伯一直觉得历史上传说的所谓美女,大都是穿凿附会、后人绘声绘影所致,查实也不过是一介凡人,即寻常的洗衣女(浣纱人),不过是飞上枝头变凤凰而已。好一句“倾国安知真国色,空教高士去填词”,对附庸风雅的高士,备极揶揄和讽刺!

《五美吟》原是林黛玉藉“古史中有才色的女子”寄慨之作,所写各事并不都是出自史实的。林黛玉嗟叹“一代倾城”的西施如江水东流,浪花消逝,徒然令人怀念,其命运之不幸,远在白头浣纱的“东村女”之上。这是间接写她寄身贾府,虽有知己如贾宝玉等的体贴,但她已预感病体日重、难久于世的悲哀。

至于俞平伯为何对《五美吟》那么感兴趣,是有原因的。

且说俞平伯与陈寅恪都是大学问家,惺惺相惜,堪称挚交。俞平伯早年曾以楷书抄写唐代韦庄的《秦妇吟》赠陈寅恪,陈寅恪把它悬挂于室,加以推敲的,其间又就韦诗中的疑点,与俞平伯交换意见。但是两人对个别历史人物的观点,并不尽相同。

陈寅恪穷晚年写的《柳如是别传》,包括他花大气力考证吴梅村《圆圆曲》写作年代,论证《圆圆曲》实与梅村另一首诗《听女道士卞玉京弹琴歌》也是作于同一年代──换言之,《圆圆曲》之写作是由卞玉京(又名赛赛,明末清初著名歌妓)向吴梅村倾诉其后来沦落情形引起的,所以《圆圆曲》并非如世人所认为只是写吴三桂、陈圆圆二人悲欢离合情事,亦不只是为讽刺吴三桂而作,这首诗包含建州入关后江南女子以及秦淮佳丽受凌辱劫掠的悲惨遭遇等等。对此,俞平伯是有看法的。

陈寅恪晚年双眼已盲,双腿又断,只能以口述方式,由助手黄萱女士记录。《柳如是别传》描写的柳如是乃明末清初的名妓,嫁给钱谦益。陈寅恪对柳如是评价极高,认为是“民族独立之精神”,为之“感泣不能自已”。

换言之,《柳如是别传》主旨志在表扬柳氏沈湘复楚的奇志,同时也在对当时佳丽名姝,遭受的不幸寄以无限同情。陈寅恪后来被论者咸赞称:“以史家之具眼而兼有诗人大慈大悲的心来写这本书的。”

陈寅恪对吴梅村,以致对陈圆圆等人的肯定,俞平伯并不以为然。

俞平伯在评论吴梅村的诗,特别是《圆圆曲》,排众而出,他指出,近代的邢沅(即圆圆)其地位的变化亦犹古时的西施。这在吴梅村《圆圆曲》中写得很清楚。吴梅村以邢沅为西子后身,“虽似谰言”,却也有其道理。

俞先生隐晦地表示,不管吴梅村有多大成就,但他的人格始终存在着莫大缺憾。问题在于吴氏降清,是“以夷变夏”,这已不仅仅只是一姓的兴亡问题了,千秋殷鉴,也是衰盛的关键所在,这是读史者应当深思的。

至于陈圆圆作为倾国倾城的事,是由于吴三桂引建州入关,才广为流传的。意喻陈圆圆也不过是西施的翻版,前者原是歌妓,后者原是洗衣女。

俞平伯曾有致叶圣陶的信,说到陈寅恪长期失明,由他人协助终成巨制《柳如是别传》,但在信札括号内复加说:“言其努力,弟不欣赏。”(见全集卷八,页390)

另一位大学者钱钟书,对此书也不苟同,认为陈寅恪没必要为柳如是写那么大的书。

俞平伯对文人过于强调风尘女子在中国历史的作用,别有看法,俞平伯晚年所作的《越女二首》及《续越女二首》正可以窥见他的史观之一二。西施(越女)原不过是洗衣女,后因与吴王夫差和越王勾践有关而名声大噪,不过是时势造英雄也,古今文人则借此舞文弄墨,无疑有自作多情之嫌!

4

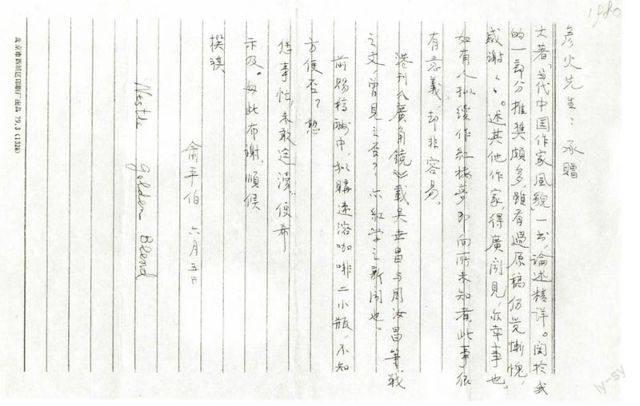

月前在整理信札,翻出俞平伯先生的外孙韦柰写的一篇短文:《外祖父俞平伯赠诗香港友人》。这篇短文写于1986年,当年韦柰寄给我,希望在圣诞前夕发表,但收到稿后已过了圣诞,结果此文一直积存至今,因韦柰从未提起,我亦淡忘了。我的这一疏忽,一晃26年。

俞先生在香港首次就《红楼梦》研究新见解发表演讲,轰动一时。当时中华文化促进中心的会堂被挤得水泄不通,后来还加开了另外的一间偏室给听众,后者只能从荧光幕看到俞先生的风采。

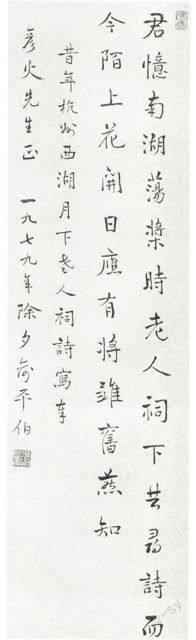

俞先生在港受到传媒及港人热烈欢迎,心情难以平伏,返京后,写了以下一首诗:

《圣诞节前留赠港友》

颉刚老去朱公死

更有何人道短长

梦里香江留昨醉

芙蓉秋色一平章

下款署名“平伯”,并有“时校芙蓉诛”之句。

韦柰对此诗作了批注:“我的外祖父旧日老友很多,诗中为什么只提顾颉刚、朱自清两位?他解释说:‘与顾颉刚是谈《红楼梦》,朱自清则与《桨声灯影里的秦淮河》有关。都是在香港时的话题。第三句‘梦里香江留昨醉,则表达了他对香港友人的感激之情。香港七天的生活,在他梦中依然可见。目前,他正在认真勘校《芙蓉诛》,或许会有短文,这就是最后一句所指。”

26年后,人事沧桑。俞先生已于1990年10月16日逝世。但他的道德文章,经过悠悠岁月江河的冲刷,越益亮丽。

俞平伯1986年的香港之行,留下不少佳话。

早年香港中学四年级语文课本曾选用俞平伯的《桨声灯影里的秦淮河》。俞平伯访港,香港的老报人周石通过笔者请俞平伯为他主编的《青年园地》题字。俞平伯一口答应,他对此一点儿也不马虎,于清晨6点钟,临窗伏案,在视力很差的情况下,为香港青少年勉力写了“千里之行,起于足下”八个字。

这八个字,寄托了一位大师对青少年的殷切期望。他的外孙韦柰为此撰文写道:“我的外祖父,自幼学习中国古典文学。四岁开始读书,一口气读了八年,读的第一本书是《大学》,那时的书都是线装本,所以到他七岁时,所读过的书累积起来,已超过了他的身高。从此以后,书从未离开过他。”

俞平伯不仅是红学家,在现存的中国作家群中,如果要说到学识的渊博,俞平伯可以说是有数的一位了。他不仅精通旧诗词,新诗的创作也颇丰,他还是散文家、著名昆曲家,此外,他还偶写小说。

俞平伯长于书香世家,但他对滚滚世纪洪流并没有畏避,1919年当他在国立北京大学读文科时即参加“五四运动”。他的文化活动比这还要早,还在他的大学时期便开始,他在一封答笔者信中说:“我在1917—1918年,因受《新青年》影响,偕同学办《新潮》杂志,开始写白话文。第一篇论文是谈新旧道德问题,题目已不记得,我的第一首新诗,登在《新青年》上,比《冬夜之公园》更早。”

俞平伯在新诗上的建树颇大,他不但出版过不少新诗集,如《冬夜》《西还》《忆》和《雪朝》(与朱自清等同人合集),还提倡“诗的平民化”“要恢复诗的共和国”,并着文《社会上对于新诗的各种心理观》,同新诗歌运动的激烈反对者进行过斗争。与此同时,他还于1922年1月1日,和朱自清、郑振铎、刘延陵几个人创办了《诗》杂志,引起广泛的重视。

除新诗外,俞平伯写得一手典雅流丽的散文,自成一家。曾探询他在过去众多的著作中,最喜爱的是哪一部,他回答道:“过去我写的,现在都不喜欢。比较喜欢的是《燕知草》(开明版)。”关于《燕知草》,王瑶在《中国新文学史稿》中有这样的评价:“《燕知草》写的全是杭州的事情,是回忆中的景色与人物的追摹。他的文字不重视细致的素描,喜欢‘夹叙夹议的抒写感触,很像旧日笔记的风格。文言文的词藻很多,因为他要那点涩味;絮絮道来,有的是知识分子的洒脱与趣味。”

俞平伯散文很典丽,那几乎是公认的了,他的那点“涩味”,正是知识分子所欣赏的。

从他与朱自清以同一题目分别写作的《桨声灯影里的秦淮河》,可以明显地看到俞平伯的散文特色。通篇散文意趣俊逸,诗意酣浓,充满了灵气和朦胧的美感。

俞平伯晚年仍致力于旧词的钻研,他的《唐宋词选释》,俱具功力。

俞平伯还是昆曲专家。北京昆曲研习社自1956年成立到1964年停止活动的八年间,始终是由俞平伯主持各项活动的。俞平伯夫人许宝驯,也是昆曲的老前辈,他们夫妇曾合作谱写了不少曲子。

在“文革”期间,俞平伯的寓所北京老君堂曾被捣毁,他本人并被停职审查多年。1966年,俞平伯以望七之年,被迫到中国社会科学院做打扫工作,后来又同比他还大四岁的夫人许宝驯一同下放到河南息县五七干校劳动。迄至1975年10月才恢复自由,却又不幸于一星期后患右侧中风,出门要坐轮椅,走动时需人扶持。

俞平伯正式被平反,是1986年1月,中国社会科学院召开了纪念他从事学术研究工作65周年纪念会。中国社科院院长胡绳代表组织向俞平伯道歉,并重申确定他在红学研究上的重大成果。

英国《观察家报》曾为此发表了一篇评论,文章写道:“中国政府终于向俞平伯道歉……经过了差不多42年的时间,才承认这个90岁的知识分子在1954年受到党的对待是 ‘完全不公平的,而且,这是违反党的文艺政策、伤害了学者和引致其他坏后果。”令人欷歔!