上古仪式中心从宗庙到宫殿的演进

张 法

(浙江师范大学 人文学院,浙江 金华 321004)

上古仪式中心从宗庙到宫殿的演进

张 法

(浙江师范大学 人文学院,浙江 金华 321004)

上古仪式中心从宗庙到宫殿的演进,先是从庙寝合一体系到路寝渐次独立出来变成正寝或王寝,然后正寝具有实际行政功能,最后成为名符其实的宫殿。与由庙到宫的演进相伴随的,是三个方面的变化:一是都城结构的变化,由座东朝西的主潮变为座北朝南的结构;二是宫庙位置的变化,庙由中心移到旁位;三是宫殿中心的最后定型。这一从宗庙中心到宫殿中心的建筑结构变化,透出了一种中华民族性格。

仪式中心;庙寝一体;路寝独立;宫殿中心

上古仪式中心的演进,大而言之,是从空地中心到坛台中心,再到屋宇中心,屋宇中心又有一个从宗庙中心到宫殿中心的演进。本文专讲的是从宗庙中心到宫殿中心的演进。宗庙中心,从文献《逸周书·作雒》看,由三大要素组成,太庙、社坛、路寝。从西周时的鲁国都城遗址(根据张悦的复原)看,也是由庙门、太庙、两社(周社和亳社)、路门、路寝、高寝构成的中轴线,在庙、社、寝这三大中心结构里,太庙是最高仪式中心。[1]而由太庙到宫殿的仪式中心的转移,从第三中心的“路寝”成长和演进为帝王的宫殿中心,是一个非常复杂的过程。从文献上讲,大致的历程是:由庙寝到路寝到宫殿。

从庙寝到宫殿演进的三个阶段

第一阶段:寝庙体系——周代祖庙中心的结构特色。上面所讲太庙、社坛、路寝三大中心,是结合建筑遗址形式加上后来的观念而进行的分析。按姬周原意,则是寝庙一体而以庙为主。《礼记·月令》有:“寝庙毕备。”郑玄注曰:“凡庙,前曰庙,后曰寝。”孔颖达对此解释道:“庙是接神之处,其处尊,故在前;寝,衣冠所藏之处,对庙为卑,故在后。”孔颖达在《诗经·小雅·巧言》的疏中又说:“寝庙一物。”即庙是总名,包含前庙后寝两个部分,这两个部分在建筑空间的划分上既有大小的区别,还有内部空间分割的区别。《尔雅·释宫》云:“室有东西厢,曰庙; 无东西厢,有室,曰寝。”从《尔雅》把对庙的解释放在“释宫”里,可知,庙寝合一的庙可以称宫,后汉蔡邕《独断》就是这么称谓的:“庙以藏主,列昭穆。寝有衣冠几杖,像生之具,总谓之宫。”而在周礼体制中,有些庙是无寝的。按郑玄注《周礼·夏官·隶人》的说法,周天子的宗庙建筑群是七庙、五庙皆有寝。二祧庙(四庙以上除了始祖之外的远祖之庙)则无寝。由于五庙皆是庙寝结构,因此,周代宗庙呈现为一个庙寝结构体系,也可以说是庙寝中心,它的特点是以庙为中心的庙寝结构。为什么庙寝是宫城的中心呢?因为,无论从殷商的以“宗”为祖庙之名,还是姬周的以“庙”为祖庙之名,中央王朝的一切重要政治、社会要事的仪式(大典、册命、策勋、朝觐、结盟、出巡、征伐、献俘、继位、婚礼、农事、灾变)都是在庙社中进行的(所谓的受命、告庙,占卜乃至哭庙)。

第二阶段:路寝体系——宫殿的刍形。随着王朝事务的复杂或做事的细化,也许一些次要事务可以不必在庙中进行,或者在庙进行了原则性的仪式之后,还要把具体的运作交由具体部门去办。进行这层级的运行之需要便产生了一个与庙不同的空间,这一空间在思维和实际上是附着于寝而产生的,这样,在庙社结构中出现了路寝。《礼记·玉藻》:“朝辨色始入,君日出而视朝,退适路寝听政。”这里透出了路寝是正式仪式之后的办公之地。路寝之“路”,正是由固定的寝之后而产生运行中的一个类似于庙的空间,而这个空间的级别正如庙与寝的区别一样,是低于庙的。然而,在历史的演进中,这一次级办公空间越来越重要,因此,不是按路的原来之义,而是按在此寝办公的实际性质,路被释为“大”(这是与天和王一样的性质),叫大寝,又被释为“正”(这是与王一样的性质),叫正寝,从而也被理所当然地释为王寝。郑玄在注《周礼·考工记·匠人》中关于夏之世室、殷之重屋、周之明堂一段时,已经把路寝称为“王寝”,并强调建造世室、重屋、明堂的体制,与宗庙一样,也与王寝一样。这就意味着,夏之世室、殷之重屋、周之明堂,就是与宗庙同质的建筑,而路寝也是来之于宗庙的。而且当其在历史的演进中达到与宗庙一样重要地位时(如贾公彦在《春秋僖公三十三年》:“乙巳,公薨于小寝。”释曰:“路寝制如明堂以听政。”),不但在名称上具有了大寝和正寝的名分,而且在建筑体制上拥有与宗庙一样的规格。由于与宗庙相对分离的路寝在政治上的重要性越来越大,以寝为中心的建筑展开了自己的体系,这一体系已经被湮灭在历史之中,只在文献中较为混杂地表达出来。孔颖达在《礼记·曲礼下》的正义曰:“按周礼,王有六寝,一是正寝,余五寝在后,通名燕寝。”而在《礼记·内则》的正义则说:“宫室之制,前有路寝,次有君燕寝,次夫人正寝。”何休在《公羊传庄公三十二年》注曰:“天子诸侯皆有三寝:一曰高寝,二曰路寝,三曰小寝。” 王国维在《观堂集林·明堂庙寝通考》中承认正寝和燕寝,并详论了燕寝体系:“古之燕寝有东宫,有西宫,有南宫,有北宫。其南宫之室谓之适室,北宫之室谓之下室,东西宫之室则谓之侧室。四宫相背于外,四室相对于内,与明堂、宗庙同制。其所异者,唯无太室耳。”但只要把最前之宗庙,其次之路寝(或曰大寝),再次的燕寝(或曰小寝)对照一下明清宫城里的前三殿、后三宫,东西六宫,两者正好相等。由此就可以知道寝庙体系向宫殿体系演进的路径。然而,由于在路寝体系中发展出了燕寝,所以让后宫体系进入到庙寝体系的中轴线里,而周代的后宫是庞大的,郑玄按《春秋》里讲,有八十一女,因此,在张悦的鲁都复原图里,路寝是一大单元,燕寝(张悦称为高寝)又是一大单元,加起来已经是太庙系统的两倍了。路寝要成为宫城最中心的宫殿,其历史和现实条件就是:它完全接管之前在宗庙里执行的重大政治仪式和行政运行职能。这一点经过春秋战国的五百年演进,完全做到了,于是中国京城的宗庙中心就转变成了宫殿中心。

第三阶段:宫殿体系——中心的定型。君王进行行政办公的路寝变为大寝(或称为正寝或王寝):一方面以前在宗庙里进行的重要政治职能全都在正寝里进行;另一方面正寝之寝的实际内容完全从大寝移到小寝(或曰燕寝或曰高寝),这里正寝就变成了没有祖宗参与其中的完全由君王自己主导的“宫殿”。这里,“宫”是转意,“殿”为新创。

然而,从宗庙中心转向宫殿中心是一个非常漫长的过程,经历了春秋、战国、秦、两汉共九百年,到三国时期,才算最后完成。这里又包括非常复杂的内容,具体来讲,有如下三个方面:一是为了宫殿的独立而产生的都城的结构变动;二是为了宫殿中心地位而产生的祖庙位置变动;三是前殿真正成为中心之后的重新命名。在这三个方面里,第一个方面具有整体的意义,第二个方面最关键也最为复杂。第三个方面是完成时的最后句号。但三个方面的演进既有各自的逻辑理路,又相互联着。

由庙到宫的演进中都城结构的变化

先讲第一个方面:都城结构的变化。李自智考察春秋战国的众都城,将其分为五类:一是宫城位于城郭之中的环套结构,以鲁故城、魏安邑故城及楚纪南城为代表;二是宫城与郭城分为毗连的两部分,齐故城、郑韩故城、燕下都故城和中山灵寿故城为代表;三是宫城与郭城分为相依的两部分,宫城由三个小城呈“品”字形相连排列组成,仅有赵邯郸故城;四是有宫城而无郭城,其宫城亦由三个小城呈“品”字形相连排列组成,如侯马晋都遗址;五是无单一的宫城,而是分为若干自成一体的宫殿区。属此类者为秦都雍城。[3]在这五类中,第一类是春秋时代的主型,是承接夏商周而来的,即《吕氏春秋》讲的国中有宫而宫中有庙的结构,后四类是新时代的演变,特别以第二、第三型为主(第四、五型是单例,可看成第二、三型的变调),其演进的主要特点是宫城离开城郭而另立。这一结构的成因很多,但一个主要的原因,是已经具有政治营运功能的正寝的宫城离开原来的大城而自为一城。用王鲁明的话讲,是构成了宫庙分离的结构。[4]当然这一结构又相当固定,基本上是作为宫城的小城在作为大城的西南方向,构成了杨宽所讲的“西城东郭”的结构。[5]演进到秦汉,当两者又结合为一个整体的城之时,帝王行政的正寝已经成为前殿,而“宫”这一曾经以庙为中心的概念已经与庙分离开来了。宫殿已经取得了语汇上的胜利,但殿与庙哪一个为中心,还在摇摆之中。这一点且放到后面去讲,这里只讲都城结构。

中国都城在东西南北的起源时,有一个南方圆形之城向北方的方形之城的演进过程,更为重要的,有一个东南之城的坐西朝东结构和西北之城坐北朝南结构的互动。[6]春秋战国时期的宫庙分离仍是在这一东南与西北的互动框架内进行的。春秋战国时期,文化上总体是东方先进于西方,因此,都城的基本结构是坐西朝东,因此,西城(宫城)东郭(大城)虽然体现了宫庙的分离,但又是符合坐西朝东的总体结构。秦国先祖来自东方,而受封西北,自春秋崛起到战国强大,不断向东方各国学习,而兼有东西之长。在都城结构上,从非子邑到西垂,到汧城,到平阳,到雍城,直到咸阳,其都城结构都呈现为城之整体结构坐西朝东,而宫殿区的结构又坐北朝南。[7]西汉继承了秦的坐西朝东的城市格局,到东汉洛阳,京城结构才转为坐北朝南。京城结构由坐西朝东转为坐北朝南,又是与庙制改变进入到决定性时刻紧密联系在一起。而从宗庙中心到宫殿中心的转变最具有决定意义的是庙制的改变。这就关联到下面一节的内容。

由庙到宫的演进中宫庙的位置变化

春秋战国的西城东郭双城制是宫庙分离的体现。①王鲁明《宫殿主导还是宗庙主导:三代、秦、汉都城庙、宫布局研究》(《城市规划学刊》2012年第6期)说:春秋战国时期的几个都城不是大城(或东城)建造在先,就是大城(或东城)中部的庙堂区建造在先,且庙堂区的使用年份延续至小城使用以后甚至更长。小城(或西城)建造较晚,小城(或西城)内的建筑遗址可以明确为宫殿可见,正是这些情况,十分明晰地显示出这些城市中曾经出现过宫庙分离,另设宫城的空间制造过程。秦统一六国而再造咸阳之时,秦始皇开始建造体现皇权的宫殿体系。秦统一的次年,就建了作为咸阳中心的信宫,并在此举行朝廷重大仪式。但随后改信宫为极庙。信宫—极庙是象征天极的,因此是与天上中心对应的地上中心。宫本是宫殿中心,信宫—极庙的四面,南是章台宫,东南是兴乐宫,西是甘泉宫,北隔渭水是咸阳宫。乃诸宫之中,改为庙又成为宗庙中心,只是这庙不是祖宗之庙(秦国的祖庙按周礼方式存在雍城和咸阳北区),而是作为千古一帝的始皇自己的庙。以后,秦始皇感觉咸阳人多,又扩大京城,要在渭南建新的宫殿中心:朝宫。这一计划因秦朝的灭亡而未能实现。秦朝统一后京城可以说有两次规划,两次都是以宫殿为中心,信宫和朝宫。但朝宫未成而信宫改为极庙,又是宗庙中心。但极庙作为中心,已经没有夏商周到春秋时代的宗庙所有的政治行政功能了。没有政治行政功能而又还居于京城的中心,呈现了观念与现实在调整过程中的摇摆。秦亡汉兴,在秦的咸阳渭南宫殿区建立长安,先是在秦的兴乐宫基础上建立长乐宫作为朝廷仪式中心,又建未央宫,朝廷仪式中心转于此。然而,高祖驾崩后,惠帝把高祖庙建在未央宫与长乐宫之间的长安城的南北中轴线上,又成为一个与极庙相同的宗庙中心。无论是秦的咸阳城图,还是汉的长安城图,极庙和高祖庙是处在庞大的宫殿群中的一小点,这一已经没有政治行政功能的宗庙必然让位给宫殿中心,只是这一过程在整个意识形态的调整中,与方方面面相牵连而行进缓慢。调整过程的同时又在于重新思考应当把宗庙放在什么地方最为合适。因此,调整的过程,又是让宗庙离开中心而让宫殿中心在建筑体系中获得自己新位置的过程。这一过程大致可以分为三个阶段。一是独庙—重庙—陵庙阶段。首先体现为一皇一庙的独庙。汉初刘邦父亲去世后建太上皇庙是独庙,刘邦去世后建高祖庙也是独庙,尔后的惠帝、文帝、景帝、武帝都独自成庙,这一体制,既可说是对秦皇极庙的效仿,又仿佛回到了商代的庙制。但这“独”只是一庙一帝各居其庙而言,汉代不同于秦和商的庙制在于,汉的各封国里又建有各个帝王的庙。汉高祖十年,太上皇去世不久,刘邦便诏令当时的异姓和同姓诸侯王立太上皇庙于国都,这一体制在刘邦去世继续实施,到元帝时“凡祖宗庙在郡国六十八,合百六十七所。而京师自高祖下至宣帝,与太上皇、悼皇考各自居陵旁立庙,并为百七十六”(《汉书·韦贤传》)。这样,一位皇帝在全国就有许多庙,且称之为“重庙”。在长安新城的结构中,高祖庙建立在巨大的未央宫和长乐宫之间,祭祖仪式活动甚不方便,于是在长安城外渭北的高祖陵前修建了原庙。惠帝之庙仍建在高祖庙前,但文帝就把自己的庙建到长安城外南边,即后来的霸陵之中。汉初开始的三种庙制,即独庙、重庙、陵庙,前两种在后来都被改变和废除,只有陵庙保存下来。陵庙可以说是历代庙制的一种新综合。秦朝汉初的独庙,夏商周以来的庙墓关系结构,夏商周以来庙寝结构,在西汉形成的陵庙,成为后来代代相传的陵寝制度。可以说陵寝制度是庙寝制度的一种形式继承和同构变形,只是内容不同,既不是全国的政治中心,也不是京城的结构中心。

二是重回周礼庙制,但离开京城中心。重庙制度最初有凝聚和制约各诸侯国的意识形态功用。汉代中央集权经文、景、武帝三次削藩而巩固之后,因重庙的增多而造成的财政压力也越大,汉元帝开始庙制改革:一是废除各郡国祖庙;二是独庙只存在于陵寝之中;三是作为朝廷象征体系的宗庙回到周礼的五庙制;除高祖庙作为太庙保存之外,只保留高、曾、祖、祢四世亲庙,其余皆毁之。汉元帝开始走了回到周制的第一步,王莽则走了庙移出城市中心的第二步。在王莽改制运作中,《周礼》中营国制度的思想体现了出来,把王氏宗庙放到城外南郊,同时并根据王家出自多姓的实际情况,用了九庙体系。①黄展岳在《关于王莽九庙的问题》(《考古》1989年第3期)一文中讲王莽何以称之为九庙:“可能有两种原因。第一,王莽世系出自姚、妫、陈、田、王五姓,不同于周天子姬姓单传,周的太祖是后移加上文武受命而王,所以立三庙不毁之礼;王莽有五个始祖,当然也不能毁庙,故自应定五庙不堕之制。这样一来,不毁之庙就多了两个。第二,王莽自称系出黄帝,夏殷周汉古宗四代只够配祀于他的始祖虞帝之旁。先秦‘天子七庙,诸侯五,大夫三,士二’,根据刘歆的解释,这是因为‘德厚者流光,德薄者流卑’,所以‘自上以下,降杀以两’。依‘降杀以两’之义,王莽的祖宗庙自然要称九庙了。”这样,宗庙体系由两部分组成,一是各帝陵中的独庙,二是城南的象征群庙。王莽在长安城南建立九庙,以及明堂、辟雍、社稷,强化了长安的南北轴线。这是京城结构由西汉的坐西朝东到东汉的坐北朝南的一大转变。同时,正因为王莽的改朝换代,长安城中心的汉高祖庙已经没有了意义,从而完成了庙出宫外的决定性一步。

三是象征体系群庙变成独庙。群庙是周代以来的都宫别殿,即宫庙是一个建筑群,里面有九庙、七庙、五庙构成的多殿体系。元帝五庙和王莽九庙就是这样一个体系。东汉初兴,光武帝在洛阳有两个宗庙系统,一是西汉的帝庙,二是自己的亲庙,这两个宗庙系列都不是如元帝宗庙和王莽宗庙那样为结构上的一宫多庙,而是一庙多主。尊崇西汉帝系的西汉宗庙是以高皇帝为太祖,文帝为太宗,武帝为世宗的一祖二宗的合祭。尊崇东汉祖系的亲庙则是“祀父南顿君以上至春陵节侯”的合祭。明帝继位,为光武帝建世祖庙,但临终遗诏不让为自己单独建庙,而只让把自己神主纳入世祖庙中,即在世祖庙内占有一个室位,开启了宗庙的“同堂异室”的先例。明帝后任的章帝也是效法父皇,不另起庙寝,而纳入世祖庙,由此形成了宗庙的东汉模式。由此而下,帝王“皆藏主于世祖庙”。②除了三位少帝:满月即位在位8月的殇帝刘隆;在位半年,死时才3岁的冲帝刘炳;8岁即位在位不足一年的质帝刘缵。但这一惯例执行的时间越长,庙中列帝别室的数量也就越来越多。到献帝时,在蔡邕建议下,实行了高庙一祖二宗加近帝四的七帝共庙制度。这样,就回到周礼的七位神主的庙制,但不是周代的七庙制,而是东汉的同庙异室制。这里,秦汉以来宗庙的演化得以完成:第一,宗庙由宫城中心移到都城之外;第二,作为群帝整体象征的宗庙由一宫多庙的群庙变成了一庙多室的单庙;第三,每一帝王之庙成为帝陵之前的陵庙。在这三项里,第二和第三已成定制,但第一项尚在演变之中,之所以如此,在于都城的整体结构尚在演变之中,因此,第一项即作为宗庙整体象征的宗庙的最后定位,需城市结构的定型才得以完成。因此,还需说明宗庙在王莽之后的变化。王莽时的长安城里,到处都是宫殿,未央宫和长乐宫紧接城门,因此只能把宫庙放在城外。东汉洛阳是两宫制,南宫与南城墙也不远,更主要的是,东汉继承了王莽的城南的礼制建筑群,王莽的宗庙、社稷、明堂、辟雍、灵台,作为一个整体,具有很强的观念效果,宗庙应还是放在城外。到曹魏邺城,双宫变为单宫,处城北,城南成为居民的里坊,宗庙社稷按理是在宫前,因此进入了城内。照左思《魏都赋》:“建社稷,作清庙。筑曾宫以回匝,比冈隒而无陂。造文昌之广殿,极栋宇之弘规。”宗庙社稷都应从城外进入城内,放在与中部宫殿紧密相连的地方,应是宫城外的左祖右社。这应该是宗庙在以后京城的定型位置。北魏的洛阳,宗庙和社稷也是在这一位置。可以说,从宗庙中心到宫殿中心的演进中,宗庙在都城空间的最后定位,在曹魏的邺城得到了完成。

宫殿中心的定型与中华民族性格

与宗庙变化紧密相连,宫殿进入中心的进程经历三个阶段。一是秦朝西汉,宫在名号上与庙区别开来。虽然宫殿以其庞大的空间立于都城之内,并成为政治仪式和政治运作的中心,但在成为都城空间中心上摇摆不定。二是东汉,宫殿成为都城的中心,都城由西汉的多宫制转为东汉的两宫制。两宫何为中心不确定(在东汉举行的47次重要政治活动中,明确在南宫有21次,北宫19次;另7次即华光殿、桐宫、宣平殿各1次,崇德殿4次,是位于南宫或北宫不详)。[8]两宫举行的重要政治活动次数大致相同,因此,宫殿已为中心,但宫殿中何殿为中心尚未确立。到曹魏的邺城,都城由东汉的两宫演进为北面一宫,宫中的文昌殿成为宫的中心,同时也是整个都城的中心。可以说,邺城是中国都城从宗庙中心演进为宫殿中心的空间定型。只是由于当时曹操只是丞相,中心宫殿的名称尚不符实。曹丕称帝后,迁都洛阳(黄初元年即公元220年),在经过战乱重建的洛阳,应当与邺城一样,是单宫制,是宫殿中心,作为帝王的曹丕把中心宫殿定名为太极殿。太极就是太一,就是北辰,就是天上的中心。至此,宫殿中心从建筑到命名得到了最后的完成。这一完成不仅是宫殿作为都城中心的完成,而且是中国上古以来建筑象征体系的定型。

宗庙中心与宫殿中心有什么本质上的不同呢?宗庙中心意味着宗庙占据了政治的核心,一切事务,无论大小,都要向祖先神请示汇报,就像在殷商甲骨文中所看到的那样,这是一种理性化程度较低,宗教性氛围很浓的政治形式。有时从常识看到明明应该这样做的事,占卜下来却说不能这样做,这样行政当然是少不了要出错的。宫殿中心意味着帝王与大臣构成了政治的中心,一般的事无论大小,只要是人的智慧和能力处理得了的,就由这个政治核心经商量后处理了。只有遇上人力无法应付的事,如大地震发生了,大天灾发生了,大叛乱发生了,才向祖宗神请示汇报,甚至向天帝检讨。因此,宫殿中心意味着理性化程度较高的政治体制和行政机制在发生作用。中国远古建筑中心的演进最后定型在以宫殿为中心的京城模式里,具有非常重要的文化意义,包含了非常丰富的文化内容。

中国建筑中心最后定型在宫殿中心上,但宫殿中心并不否定宗庙的神圣性,而是对宗庙保持最大尊敬,宫殿中心仍然坚持祖宗神圣、宗庙神圣的基本原则,它绝不否定这一原则,也绝不放弃这一原则,而是在这一原则基础上,予以发展,与时俱进。从宗庙中心到宫殿中心的演变,其方式,与从坛台中心向屋宇中心的转变基本上是一样的,这里又一次显出了中国文化在历史发展中的一种带有文化性格的特点:这就是发展不是要否定前人和传统,而是对前人和传统保持巨大的尊敬和敬畏,保护前人的尊严和神圣;但与此同时,又要与时俱进,勇于开拓。由于中国文化的这一性格,当京城模式定型于宫殿中心时,我们仍然能够看到在历史上曾经处于中心的建筑形式存在着,并且以一种神圣的地位存在着。古代北京是按照《周礼》的京城原则建立起来的,北京的基本空间结构,透出了由远古到先秦建筑演进内蕴的文化性格。

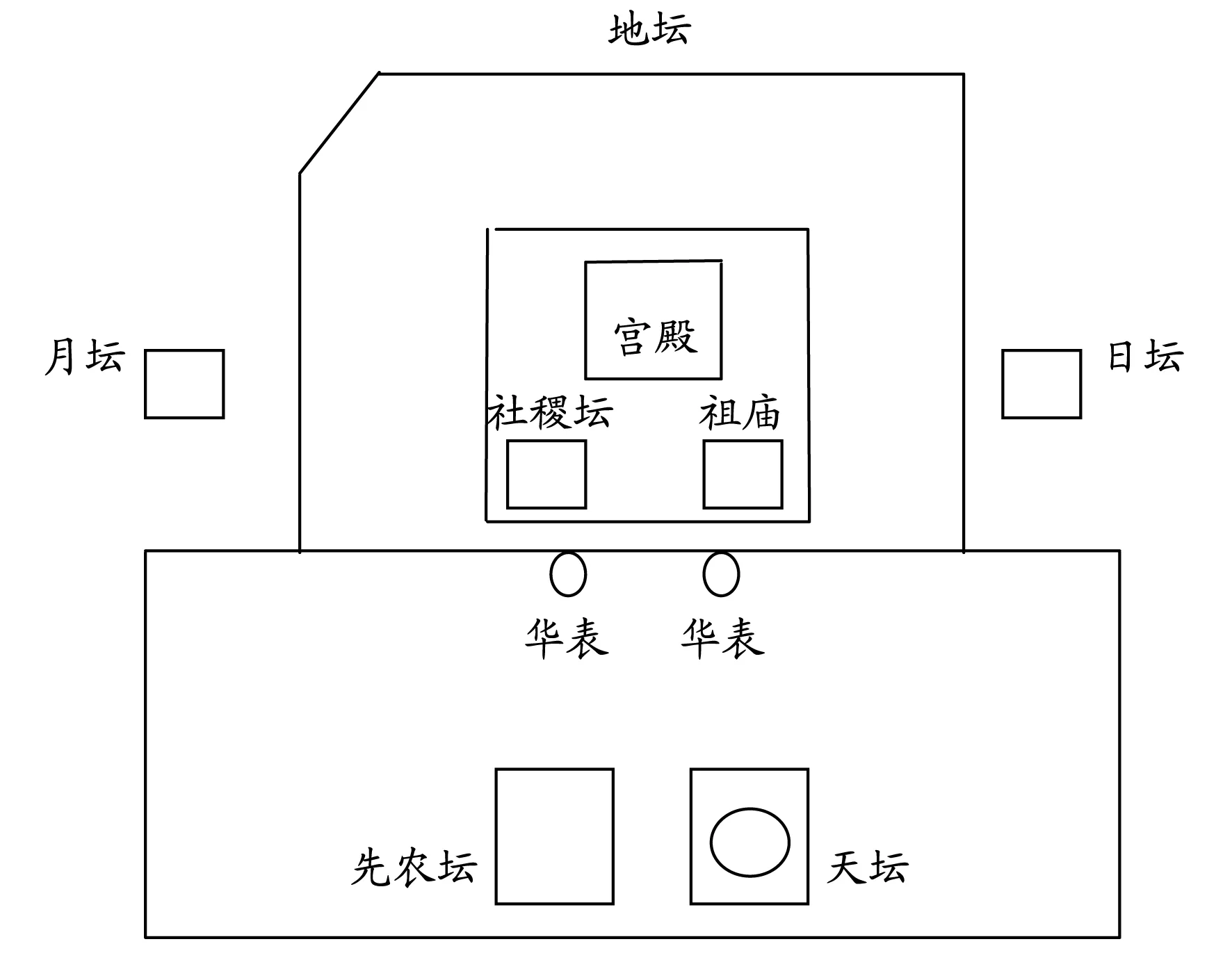

天子临朝的太和殿是中心,在天安门的东面,立着庄严的祖庙。这个曾经是建筑中心的祖庙仍然具有最大的神圣性,受到定时的祭祀,帝王们在遭遇政治困难的时刻,还会到里面去请罪或请示,以求其保佑。坛台也仍然存在着,南有天坛、先农坛,北有地坛,东有日坛,西有月坛,天安门的西面与祖庙对称的,是代表天子拥有天下的五色土的社稷坛。坛台仍然是庄严神圣的,要定时祭祀,遇上与各坛相关的危机时刻,帝王还要专门前往,与神沟通。天灾了,到天坛请罪;地震了,到地坛求情。既然在历史上起过重大作用的祖庙、坛台仍然存在京城体系中,那么,最早的空地上的中杆也一定应该在京城体系中有自己的神圣位置。这就是天安门前后的两对华表。华表的上方是一团云,这是远久的与天相连的标志,华表的柱上盘绕着一条龙,这是中华民族的图腾,是中华民族的象征。定型的京城里,不但有巍峨的太和殿,也有肃穆的祖庙,亦有神圣的天、地、日、月坛,还有高耸的华表,所有历史发展中起过重要作用的标志,都神圣地置于其中。中国文化的民族建筑象征定型在以宫殿为中心的京城模式上,但这一最后的结果在结构里却内蕴了它的整个历史进程。正是在这里,一种文化性格和民族性格呈现了出来,而中国京城在世界的特独性也在这里呈现出来。

把这一到两汉才定型的仪式中心的演进,延伸到上古的开端进行归纳,可以看到,中国上古仪式中心从原始到理性的演进,是从空地中心到坛台中心,再到屋宇中心,屋宇中心又从宗庙中心到宫殿中心的演进过程。从这一建筑形式的演变中,也可以看到仪式人物的演化,从以神为主体的巫师/首领,到以鬼(祖宗)为主体的巫师/首领,再到以人为主体的帝王。在这一转变中,天神、祖鬼、人主是三个主项,远古的理性化过程,虽然是这三个主项的重心转移过程,但这种转移并不是后者否定前者,而是每当后者取得中心地位后,还是对前者保持着最大的尊敬,并且依靠前者来加强自己的权威。而这又是与文化的扩大发展相联系的。空地、坛台、屋宇、宗庙中心和宫殿中心的发展,同时就是从家到家族到宗族;从氏族到酋邦到国家,从古国到方国到朝廷,从村落到宗邑到王城的发展过程。作为获得中心地位的家、族、国,既要靠自己的智慧和力量,又要靠祖宗的历代积累,还要靠天命的保佑。因此,在天(神)、祖(鬼)、王(人)的三合一中,既要突出现实的力量,又要强调历史(祖)的积德,还要有天命(神)的眷顾。可以说,天/祖/王的历时演变关系和共时权威结构,构成了中国文化的一大特色。而这一特色就体现在王朝的京城结构之中。而中国的京城,以天下之中的建筑形式,典型地体现了“中”的观念。

[ 1 ] 张悦. 周代宫城制度中庙社朝寝的布局辨析——基于周代鲁国宫城的营建模式复原方案[J]. 历史研究,2003(1):72-76.

[ 2 ] 李圃. 古文字诂林:第三册[M]. 上海:上海教育出版社,2001:355.

[ 3 ] 李自智. 东周列国都城的城郭形态[J].文物与考古,1997(3):69-75.

[ 4 ] 王鲁民.宫殿主导还是宗庙主导:三代、秦、汉都城庙、宫布局研究[J].城市规划学刊,2012(6):112-119.

[ 5 ] 杨宽. 中国古代都城制度史研究[M]. 上海:上海人民出版社,2003:71-126.

[ 6 ] 张良皋. 匠学七说[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002:94-96.

[ 7 ] 杨东晨,杨建国. 试论秦国、秦朝都城的布局和方向[J]. 咸阳师范学院学报, 2004(5):13-17.

[ 8 ] 方原.东汉洛阳城的特点及影响[J].河南科技大学学报:社会科学版,2008(05):10-14.

(责任编辑:李孝弟)

The Evolution of the Center of Ancient Rituals from Ancestral Temple to Palace

ZHANG Fa

(CollegeofHumanities,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China)

The evolution of the center of ancient rituals from ancestral temple to palace started from the combination of temple and chamber to the gradual independence of luqin (principal chamber) which evolved into zhengqin (central chamber) or wangqin (king chamber). Later on, Zhengqin acquired actual administrative function and finally turned into palace as the name suggested. Accompanied with the evolution from temple to palace were the changes in three aspects. The first change is that the capital structure, originally following the mainstream-seated east facing west, turned into being seated north facing south. The second is the change of the positions of the palace and temple, with the temple moving from the center to the side. The third change is the final establishment of palace as the center. The change of the architectural structure from the temple to the palace as the center permeates with the disposition of Chinese nation.

the center of rituals; combination of temple and chamber; the independence of luqin; the palace as the center

10.3969/j.issn 1007-6522.2015.05.004

2014-12-10

张法(1954-),男,重庆人。浙江师范大学人文学院特聘教授,中国人民大学哲学院教授,主要研究领域:美学与思想史。

B834

A

1007-6522(2015)05-0064-09