震后四川羌族地区生态化休闲体育旅游市场重建与开发*

李 欣

(成都大学 体育学院, 四川 成都 610600)

·经济研究·

震后四川羌族地区生态化休闲体育旅游市场重建与开发*

李 欣

(成都大学 体育学院, 四川 成都 610600)

论文以震后四川羌族地区生态化民族体育休闲旅游产业开发为研究对象,对羌族地区民族体育旅游资源的分布情况、特征与分类进行了调查,对羌族民族体育休闲旅游产业开发现状进行了剖析。提出了民族体育旅游市场重建与开发的原则与具体措施,以期为川西北羌族地区生态化民族体育旅游产业健康持续发展提供实践依据和理论指导。

羌族;生态化;民族体育;体育旅游

2008年的“5·12”大地震对羌族聚居地造成了巨大损失,灾后重建问题成为国家关注的重点问题。川西北地区是旅游资源的富集之地,但其自然环境恶劣、经济贫困、生态脆弱的特点决定了它应放弃传统的大众旅游方式,而应采取对自然和人文生态环境破坏少、能促进当地社会和谐发展、增强旅游可持续发展能力的生态化旅游形式。[1]羌族传统体育具有形式和内容的广博性、娱乐和竞技的同一性、历史与文化互根交融性等特点,使得羌族传统体育旅游成为具有相当吸引力的旅游产品,并且在同质型旅游产品中显得独特而不可替代。[2]生态化的民族体育旅游作为一种既具有体育特点又具有旅游特点的新型产业,正逐步成为现代旅游业的一个新的亮点。一旦广泛开展,便能招来大批观众和游客,从而推动旅游、商业、食品、服务等各行各业的繁荣,促进城市经济文化的发展。

本文以汶川县、北川县和茂县地区民族体育休闲旅游产业开发为研究对象,采取文献资料法、田野观察法、专家访谈法、逻辑分析法等研究方法,对羌族地区民族体育旅游资源进行了调查,通过定量与定性方法相结合,对羌族民族体育休闲旅游产业开发现状进行细致的剖析和重新认识。提出了民族体育旅游市场重建与开发的原则与具体措施,以期为川西北羌族地区民族体育旅游产业的重建和健康持续发展提供实践依据和理论指导。

一、羌族地区民族传统体育简介

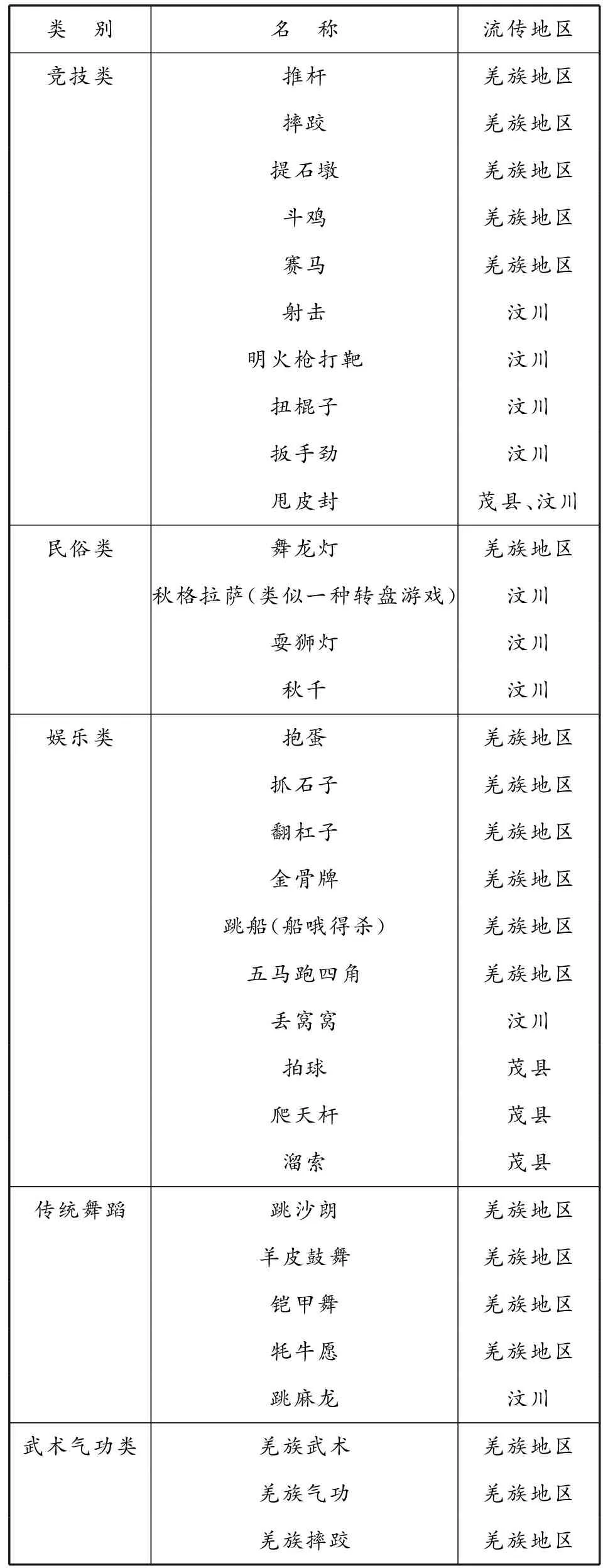

羌族人民在长期的生产劳动过程中形成了具有自身鲜明特色的民族传统体育项目,其主要反映日常生活、战争和宗教崇拜。现将其体育项目按竞技类、民俗类、娱乐类、传统舞蹈类和武术类分类总结如下(见表1)。

二、灾后羌族地区生态化民族体育旅游所面临的困境

(一)灾后民族体育旅游资源损失巨大

表1 羌族地区传统体育项目及分类

2008年“5·12”大地震对羌族主要聚居地造成了重大损毁,作为生态旅游开发的试点景区猿王洞遭受毁灭性破坏,羌族传统体育活动的主要场所——羌寨也受到不同程度的破坏。萝卜羌寨、桃坪羌寨、黑虎羌寨等羌族聚居地遭受重创,其中萝卜羌寨的损毁最为严重,只能选址重建,黑虎羌寨90%以上的碉楼损毁,桃坪羌寨的几处碉楼也遭受不同程度的损毁,56户羌族家庭迁址于新杨柳村。这些羌族体育旅游赖以生存的环境遭遇重大创伤,有关羌族民俗文化、生态旅游的珍贵资料,也在地震中损毁难以复原。“5·12”地震中羌族死亡人数多达3万人,整个羌族人口锐减10%,其中大量民俗文化传承人释比的遇难使得整个羌族非物质文化遗产面临传承的断代。当地居民灾后的心理创伤也使得民俗体育旅游开展举步维艰,旅游市场的重建和开发面临较大困境。[3]

(二)管理体制不畅,市场化意识欠缺

川西北地区在灾后获得了国家的大量援助,生态体育旅游有了一定的发展,但仍存在较多不足。一是管理体制不畅。羌族人口较多的北川、汶川、茂县等地在开发生态化的民族体育旅游时,旅游、文化、体育等相关部门很少合作,缺乏整体开发观念,开发的旅游景区产权不明,多头管理,不能发挥政府宏观调控的职能。[4]景区破坏严重,体育旅游设施不足,开发成本过高。二是市场化意识欠缺。由于地处四川偏远地区,羌族地区在体育旅游市场开发时缺乏大生态、大旅游、大资源、大市场的现代化市场运作理念。内部盲目竞争,诸如一窝蜂上马羌寨旅游项目等情况也影响了整个羌族地区体育旅游市场的合作。由于缺乏龙头企业,体育旅游投入较低,具有较大的安全隐患,在民族体育旅游过程中也带来了一些环保问题。[5]

(三)交通等基础设施较为落后

川西北羌族聚居区虽然有着丰富的旅游资源,但交通、通信等基础设施较为落后,制约了生态化民族体育旅游市场的开发。[6]公路是川西北地区的主要交通方式,但受历史、地貌、气候、资金等多方面原因影响,公路等级较低,抗灾能力较弱,布局不够合理,核心景区间交通不够通畅。此外,川西北地区的通讯水平远远低于四川省平均水平,除一些重点景区外,很多地区通讯不够顺畅。而区域经济的落后导致了体育经费的不足,民族传统体育的开发和保护不能得到有效的开展,这些都使得不少有意向深入羌族地区内部进行生态民俗体育旅游的游客产生顾虑。根据我们的调查显示,有30%的游客认为川西北地区民俗体育旅游活动开展得较好,35%的游客认为开展得一般,还有35%的游客认为开展得不好。其中交通问题占问卷投诉问题中的65%,通讯问题占30%。

(四)生态体育旅游资源开发水平不高

川西北地区不仅有九寨、黄龙等5A级旅游景区,更有别具特色的羌族历史文化和民俗习惯,这些都是羌族地区进行生态化民族体育旅游市场开发的独门法宝。但现有的旅游资源开发存在几个问题:一是系统性不足,景点和景点之间缺乏系统联系,没有形成成套的旅游线路;二是旅游产品开发不足,仅仅局限在诸如九寨、黄龙的民族歌舞晚会、羌寨参观等传统意义上的民族旅游,未能认识到羌族地区旅游市场发展的持久动力应是羌族悠久的历史文化内涵。[7]而目前的旅游市场也经常把注意力放在开发漂流、攀岩、蹦极等体育旅游项目上。我们的调查显示,有26%的受访者不愿意参加这种低层次的生态体育旅游项目,有42%的受访者认为这些体育旅游项目缺乏特色。这些调研数据表明:必须依托川西北少数民族地区优越的自然和人文环境,才能满足游客对羌族传统体育旅游资源的体验需求,才能使羌族地区生态体育旅游市场发展走向成功。

(五)缺少生态体育旅游人才

生态化的民族体育旅游是一项综合性的产业,不是简单叠加生态、民俗、体育和旅游,而是四者的有机结合。需要的是复合型人才,了解生态、民俗、体育和旅游的多种知识。虽然目前川西北地区的旅游景点在旅行社管理、饭店管理等方面较为成熟,但普通缺乏生态意识、民俗体育文化内涵、体育旅游安全和体育旅游规划等能力。[8]我们的调查显示,86%的导游、旅行社人员和饭店管理人员都没有羌族民俗体育活动的参与经历,只有14%的人员具有一定的民俗体育知识。这使得他们无法为游客提供较为成熟的民族体育旅游整体规划和相应危机处理,严重制约了生态化民族体育旅游的开发和重建。

三、生态化民族休闲体育旅游市场重建与开发策略

(一)进行合理的政策扶持和规划

合理的政策扶持和规划是羌族地区旅游市场重建和开发的重要保障。 地震后四川省出台了《四川汶川地震灾后旅游业恢复重建规划(2008-2010)》,规划提出构建羌文化体验旅游经济区,涉及成都市、德阳市、绵阳市、广元市、雅安市及阿坝藏族羌族自治州6个市(州)的30个县(市、区),区域合作难度较大,不易在短期内实现。我们认为,应分步骤打造羌文化体验旅游经济区,先在羌族聚居地开展民族文化体验试点。首先要坚定地走生态旅游发展的道路。以政府为主导,企业为主体,运用市场化运作手段,考虑到时间上的阶段性、空间上的多层次性及时空上的相互关联性的特点,制定出切实可行的发展规划,在政策法规、战略规划、基础设施建设、市场监管、形象宣传、公共服务、安全保障等方面发挥政府的主导作用。其次,要注意旅游产业与其他产业之间的互动,注重旅游投资、市场开发、产品促销、经营服务,将羌族地区真正建设为集游、玩、食、住、娱、购为一体的生态旅游目的地。等景区和市场发展到一定的成熟阶段再联合其他地区整合羌文化旅游体验区和羌文化走廊。此外,可以通过推进非物质文化遗产申报工作来提高羌族地区的知名度,从而进一步加快旅游市场的重建和开发工作。[9]在此过程中,第一,可以在当地居民中树立保护意识,减少旅游产业带来的环境破坏和资源浪费,提高对民族传统文化遗产的重视程度;第二,可以在此过程中培养专业性人才;第三,可以凭借少数民族传统体育非物质文化遗产进行体育旅游的开发,走可持续发展的生态旅游开发模式。[10]

(二)旅游产业的重建和开发必须植根于羌族民族传统文化

开展旅游产业的目的在于发展经济,但是由于羌族地区特色的经济、生态和人文环境,决定了其无法使用传统旅游的方式来进行市场开发。我们认为,应该认清羌族地区开展旅游活动的特殊性,充分利用好民族旅游资源的独有性,开展民族体育旅游,通过保护、复兴和弘扬羌族文化,来重建和开发羌族体育旅游市场。这不仅能在短期促进经济发展,还能弘扬民族文化,提高旅游体验度,做到经济的持续性发展。首先,我们要认识到羌族传统文化是形成羌族传统体育文化的根源,羌族传统体育的保护、发掘和创新都应在弘扬羌族传统文化的基础上进行,否则就是无本之木。而羌族传统体育活动作为羌族传统文化和民族精神的一种重要外在表现形式,具有较好的原始性、神秘性、观赏性和参与性,也为旅游爱好者提供了感受当地民族文化、人文风情的重要保障。其次,我们要注意民族文化的两面性。一方面民族传统文化可以使民族传统体育更具民族特色,具有独特性,但另一方面要注意到民族文化容易造成的封闭倾向,在进行民族体育活动开发时,要在突出民族特色的基础上,向市场化靠拢,不断与外界接触、融合,才能不断走向新的高度。[11]

(三)保护当地生态环境

羌族地区具有脆弱而复杂的生态环境,被誉为世界生态旅游最近目的地。为了保护羌族地区生态的原生性与真实性,实现发展生态旅游的目标[12],应注意:1.可持续原则。进行生态旅游开发,意味着将生态环境作为一种资源来进行消费,这对羌族地区生态环境会产生巨大影响,而生态环境的好坏又直接影响到旅游客源的多少。我们应将可持续原则运用到生态旅游过程中,使开发者、当地居民和旅行者都形成这种观念,从而更好地保护当地生态环境。2.保护性开发原则。在保护中开发,在开发中保护,这是生态旅游和传统大众旅游最大的区别。在羌族地区开发生态旅游时,应注意贯彻“低流量、高质量、高附加值"的发展新思路,强调开发和保护并重,将生态旅游承载量控制在阈值范围内进行。[12]3.协调性原则。生态旅游过程中,应保持生态旅游资源的原生性和真实性,具体表现在要保护大自然的原始韵味,避免过度人工开发和干预,旅游景点建筑应与周围生态环境和自然景色相协调。例如在羌寨的重建过程中,应保留历史文化韵味与传统文化和自然环境相融合,在生态民族体育旅游过程中,可安排旅游者进入当地居民家中吃住,提供原生态的旅游产品。

(四)在校园开展羌族传统体育教学和研究

学校承担着传承羌族传统文化的重任,在羌族聚居地的学校应加强羌语教学和羌族体育、舞蹈的教学工作,使得当地居民将羌族文化传承下去。对于当地的职业学校,尤其在旅游专业应加大民族旅游教育比重,培养一批真正懂得民族旅游的管理人才和工作人员,通过培训将羌族文化和现代旅游服务结合起来,从而提高民族旅游质量。对于四川高校而言,应将重点放在民族传统体育与休闲体育课程建设上。羌族传统体育项目资源具有较高的健身效果,也有较高的艺术价值和教育功能,将民族传统体育作为课程资源引入学校,不仅是民族传统体育自身发展的需要, 其对学生的身心健康、人文素养的提高,也起着积极的作用。[13]将一些民族传统体育项目经过筛选、改造、整合与提炼,变成学校教学的教材内容,使一些具有教育、健身、娱乐价值,同时符合学生身心发展规律的项目,成为体育课程的内容。根据我们的调查显示,震后为了保护羌族体育文化遗产,有40%的学校开设了“藏羌舞蹈",有20%的学校创编了"藏羌韵律操"。总体来看,羌族传统体育教学开展情况差强人意。民族传统体育进校园不仅体现为对少数民族传统体育资源的利用,还要通过对少数民族传统体育资源开发的科学研究,从更广泛的意义来传承和普及这一传统优质项目资源。[14]

(五)加强相关人员培训

目前从事羌族地区旅游业的从业人员普遍缺乏生态意识和休闲体育意识,其生态旅游和民族体育旅游活动的组织能力、策划水平、安全保障能力较为低下。拥有一定数量具有生态意识、了解羌族传统文化、熟悉羌族传统体育的旅游复合型人才,是重建和开发羌族地区生态化民族体育旅游的重要条件。其应具备以下知识:现代旅游管理知识、现代生态旅游知识、羌族传统体育知识、羌族历史和文化知识、安全救护知识和活动策划知识[15]。这种复合型人才的培养,一方面要产学研一体,不仅在高校进行相关理论的教授,还应将他们送到旅行社、酒店等去接受实战考验。另一方面,还要积极请相关专业人员,对他们进行短期技能培训,提高专业素养,以满足生态化民族体育旅游的需求,推动羌族地区旅游产业重建和开发的顺利进行。

[1]何誉杰.旅游人类学视野下的少数民族地区旅游开发——以岷江上游羌族聚居区域为例[D].四川师范大学,2008.

[2]霍红,王洪坤.震后羌族传统体育的发展愿景[J].成都体育学院学报,2010,36(11):18-22.

[3]霍红,王洪坤,蒲鸿春,等.震后羌族聚居地传统体育的考察与重建思考[J].成都体育学院学报,2010,36(1):24-28.

[4]陆莹.川西民族地区生态旅游发展问题研究——以阿坝藏族羌族自治州为例[D].西南财经大学,2006.

[5]陈然.震后北川羌族自治县民族旅游恢复与重建[D].四川师范大学,2010.

[6]王洪坤,霍红.羌族传统体育发掘研究[J].体育文化导刊,2010(8):128-131.

[7]龙正印,卢永雪.羌族体育研究[J].体育文化导刊,2010(1):90-91.

[8]陈兴亮,刘锐,卢永雪,等.羌族传统体育对羌族传统文化的传承及启示[J].武汉体育学院学报,2007,41(10):90-93.

[9]王杰.鄂西地区生态体育旅游资源开发与管理研究[D].曲阜师范大学,2012.

[10]马佩佩.广西少数民族传统体育资源规划及保护性开发[D].广西师范学院,2013.

[11]蒋文涛.西北地区多元民族文化背景下休闲体育课程资源的开发和利用[D].兰州理工大学,2012.

[12]穆宪菊.中国生态旅游开发研究[D].山东师范大学,2006.

[13]胡凤兰.民族传统体育项目进入学校体育教学研究[J].新西部(理论版),2011(5):41-43.

[14]蒋文涛.西北地区多元民族文化背景下休闲体育课程资源的开发和利用[J].兰州理工大学,2012.

[15]方星星.生态观视域下山东半岛蓝色经济区体育旅游开发[D].曲阜师范大学,2013.

Reconstruction and Development of Ecological Leisure Sports Tourism Market of Sichuan Qiang Area after the Earthquake

LI Xin

(School of Physical Culture, Chengdu University, Chengdu, Sichuan, 610600)

This paper studies the reconstruction and development for the ecological leisure sports tourism market of Sichuan Qiang area after the earthquake.First,the distribution,characteristics and classification of sports tourism resources of Qiang area are investigated and then the current situation of Qiang national leisure sports tourism industry is analyzed.Finally it puts forward principles and specific measures for the reconstruction and development of national sports tourism market so as to provide practical basis and theory for healthy and sustained development of eco-national leisure-sports tourism industry.

Qiang nationality;ecological;national sports;sports tourism

2015-03-11

四川省哲学社会科学重点研究基地、四川省高校人文社科重点研究基地“羌学研究中心基金”资助(项目编号:QXY1407)。

李 欣(1980-),男,成都大学副教授,博士。

F592.771;G812.7

A

1004-342(2015)03-26-05