以化学史料为课程资源促进学生对科学本质的理解*——以“质量守恒定律”教学设计为例

杨梓生 吴菊华

(1 龙岩市普通教育教学研究室 福建 龙岩 364000;2 龙岩市第二中学 福建 龙岩 364000)

化学教育的目标在于让学生掌握化学知识,理解科学的本质,提高科学素养。这就要求化学教师在理解科学本质及其对学生发展价值的基础上,实施基于科学本质理解的教学。

建构主义理论认为,“科学的本质即科学探究”。于是,有研究者将“科学是探究自然的‘思考’方式”、“科学是一种‘探究’的方式”、“科学知识是暂时的、动态性的”视为科学本质的范畴与内涵[1],该界定反映了科学过程的特征和科学知识的特征两方面。学生只有理解了科学的本质,才能够明白科学是什么、科学知识的产生与发展、科学与社会发展的关系等[2]。

要促进学生对科学本质的理解,需要引导学生在探究过程中掌握知识,了解化学知识产生于怎样的社会文化背景、由谁发现或提出的、经历怎样的发展历程以及知识对社会产生怎样的影响等。实现这样的目标,显然只有化学史实才能承载起这样的功能。因此,实施基于科学本质理解的化学教学,必须以化学史料为课程资源。具体到教学实践,要求教师研究化学史实,了解相关化学知识的研究背景与探索过程;在此基础上,精选化学史料作为课程资源并转化为探究情景,引导学生开展探究。下面结合“质量守恒定律”的教学设计来谈谈。

一、研究人类对化学反应质量关系探索的历史

阅读化学史可知,人类对化学反应质量关系的探索,源于十八世纪冶金工业需要解决的相关问题。“例如,当时炼铁厂迫切需要解决炼铁炉的鼓风问题——为什么要往炉里鼓风? 风的流速多大合适? 炼1 吨铁要鼓进多少空气?……”[3]这些问题涉及燃烧的本质、化学反应质量关系等方面。

在上述背景下,科研工作者开展了相关探索。如英国科学家波义耳、德国医学教师施塔尔、俄国科学家罗门诺索夫、法国科学家拉瓦锡等先后进行了燃烧、金属煅烧实验,并提出燃烧的相关看法。特别是施塔尔,根据对燃烧现象的观察,提出了统治化学界百余年的“燃素说”。直到1774年,拉瓦锡在广泛查阅资料及前人实验的基础上, 进行了著名的 “十二天实验”,证明了空气由氧气和氮气组成,提出了“氧化燃烧”学说,并发现质量守恒定律。

随着化学研究的深入, 原子-分子学说得以建立与发展,人们逐渐认识了化学反应的本质,知道化学反应是不同物质分子中的原子重新结合的过程。这一过程中,原子的种类与数目将不会改变。这一认识为质量守恒定律作为普遍的化学定律奠定了理论基础。

随着原子核科学的发展,人们对物质的质量和能量关系有了更加深刻的认识,认识到化学转变过程因释放能量,会消耗物质的质量。而且,质量与能量转化关系遵循爱因斯坦提出的质能方程。因而,从最严格的意义上说,化学反应过程因有能量转化而存在质量亏损。但研究表明,“化学反应中虽然有能量的转化,但由于转化的质量很小,因而引起的质量改变可以忽略不计”[4]。

通过前述化学事实的分析,化学老师至少应建立如下认识:①人类对化学反应质量关系的认识是分阶段的,而且后一阶段是对前一阶段的批判与继承;②对于各个阶段的认识,是特定条件下的产物,并被当时认为与事实最为吻合(这就是“燃素说”统治化学界百余年的原因); ③人们对科学知识的认识会随着科学技术发展而逐步完善;④质量守恒定律是燃烧本质研究的“副产物”(人类在燃烧过程中认识了质量守恒定律)。此外,教师还应认识到:沪教版教材编著者是以化学史实为线索来组织第四章教材的(将“常见的化学反应——燃烧”、“化学反应中的质量关系”纳入同一单元)。

二、制定基于科学本质理解的教学策略

通过对老师们教学的研究,发现基本采取如下流程执教本课:在简单导入新课基础上,要求学生对“物质在化学变化前后,总质量是否改变”进行猜想,并通过实验得出结论;接着,从微观视角揭示质量守恒定律的原因;最后,安排练习巩固相关内容。这样的教学,老师所关注的是化学知识,缺失帮助学生建立起课程内容与科学本质的联系。

如何实现知识掌握的同时促进对科学本质的理解? 这要深刻理解“课程标准”将“拉瓦锡与质量守恒定律的发现”作为学习情境素材列入“质量守恒定律”主题的意图(此内容也被编入教材)。很显然,在于引导教师深入开展相关化学史实的研究与挖掘,从而将质量守恒定律与有血有肉和有情感的、科学家探索化学反应中物质质量关系的创造性活动联系起来,并将其作为课程资源,帮助学生了解相关知识的产生和发展过程,学习定量的研究方法,体验科学态度和科学精神,从而掌握化学知识、理解科学本质。因此,本课教学要用好相关史实。如何用好化学史实?

1.用化学史实创设情境,帮助学生认识化学反应质量关系研究的历史背景, 并将情境转化为问题,激发学生开展化学反应前后物质质量关系探究的兴趣;

2.结合化学史实,帮助学生认识人类对化学反应质量关系的探索历程, 认识到化学研究需要观察、推理与定量研究,认识到科学观点受时代影响,认识到化学知识的暂时性(阶段性)和发展性;

3.在建立化学反应质量守恒关系过程中,结合化学史实,让学生认识到早期人类对化学反应相关认知局限,并在微观本质揭示的基础上认识质量守恒定律的合理性与可靠性。

此外,本课教学设计的另一个关键是要设计蕴含科学本质的探究活动,将探究活动置于尽可能接近真实的情境之中,注重引导学生认识科学方法与探究步骤对建构科学理论的意义和作用,重视对探究结果的分析与评价[5]。

三、“质量守恒定律”教学的有效实施

如何有效将化学史实融入课堂教学、设计蕴含科学本质的探究活动,从而实现在学习质量守恒定律的同时促进对科学本质的理解? 根据前述理解,可进行如下设计。

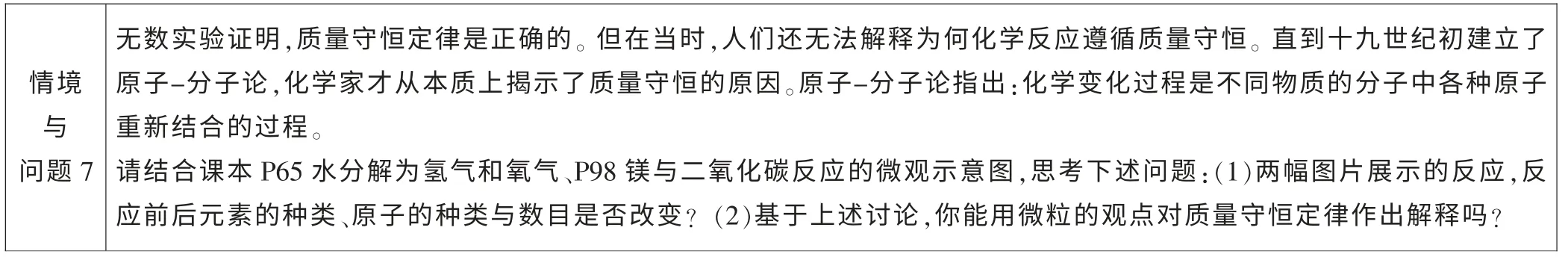

情境与问题1情境与问题2情境与问题3十八世纪中叶,冶金业迅速发展,迫切解决某些问题。如炼铁时为何要往炉里鼓风、风速多大合适、炼1 吨铁要鼓多少空气等。这涉及到燃烧的条件、反应中物质间量的关系等知识。请思考:物质燃烧必须具备哪些条件?燃烧时,哪些物质间发生了化学反应?氧气是十八世纪七十年代才被发现的。发现氧气之前,燃烧被认为是一定温度下可燃物释放燃素、留下灰烬的过程(可燃物——燃素+灰烬)。这一观点即为燃素说。由于燃素说能够解释木材、煤炭燃烧后余下灰烬的质量比木材、煤炭小等许多现象,主宰化学界百余年。请思考:和上一节燃烧理论相比较,燃素说有何不科学的地方?其实,早在1673年,波义尔在敞口容器中加热金属使之转化为金属灰实验中,发现金属灰质量比金属大。这与燃烧说相矛盾(因为燃素质量小于0)。可波义尔没能继续探索,错失了发现燃烧本质的机会。此后,不少科学家继续开展研究。如法国拉瓦锡,在前人研究基础上,于1774年前后采用课本所示装置进行著名的“十二天实验”,发现在密闭容器中加热金属使之转化为金属灰时,容器(含金属、金属灰)的质量并未改变。通过进一步研究,拉瓦锡证明了空气由氧气与氮气组成,并指出燃烧是可燃物与氧气发生氧化反应。请思考:两位学者在金属与金属灰质量关系的研究中,结果有何差异? 为何有此差异?设计意图:让学生认识到探索燃烧本质与化学反应质量关系的特定时代背景, 感悟科学家的探索精神、实事求是的科学态度以及科学研究成果是以前人研究为基础的。情境与问题4不难发现,燃烧本质探索的过程也是化学反应中质量关系探索的过程,开展质量(定量)研究对化学科学发展具有重要意义。请你猜想:化学反应过程中,反应前各物质的质量总和与反应后各物质的质量总和有怎样的关系? 你猜想的依据是什么?为证明猜想,须实验研究。请重温波义耳和拉瓦锡的金属转化为金属灰的实验,并思考:他们在实验过程中测量哪些量?如何进行测量的? 实验过程关注什么结果?

设计意图:进一步认识化学反应质量关系研究的背景; 而且利用两位化学家的研究作为情境并设问,不仅暗示实验研究需要注意条件,并为后续探究方案的设计起到定向作用。

?

设计意图:提供几个反应供选择,不仅增强自主性,而且有利于制造认知冲突,深化对实验条件与结果的认识;对实验结果的分析,促进对“参加化学反应”含义的理解,建立质量守恒定律。

?

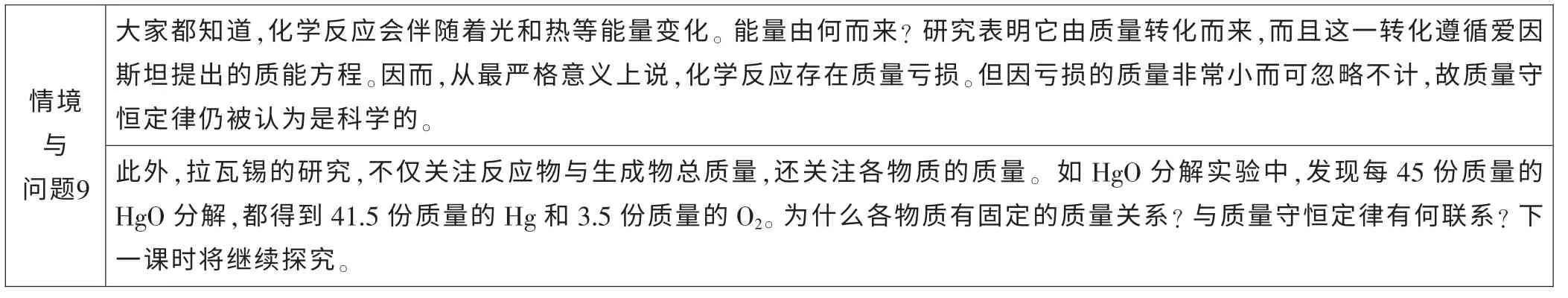

设计意图:让学生感悟科学结论建立不是一蹴而就的,是随着科学发展而逐步深入的;感悟化学研究不仅总结化学规律, 还需揭示规律背后的本质。

?

设计意图: 回扣课前化学史料并还引入新史实,引导学生像科学家一样分析思考不同的现象,深化对质量守恒内涵及微观本质的理解,提升分析、解决问题的能力。

?

设计意图: 补充化学反应存在质量亏损这一事实,进一步揭示化学知识认知的发展性;再次回扣拉瓦锡研究的史实,拓宽学生的研究视野。这一拓展,不仅是实验方法的拓展(真正意义上的定量研究),而且为全面认识化学反应质量关系及化学方程式计算打下伏笔。

四、结语

促进学生科学本质理解的化学教学,一个重要途径是让学生了解化学知识的前世今生、人类探索并建构化学知识的前因后果,从而认识化学知识的发生发展过程、科学探究的艰辛曲折过程。要达成这一目标,必然要将化学史实作为重要的课程资源融入课堂教学。然而,化学史料是丰富的、承载的价值也是多元的,而课堂教学时间是短暂的、需要达成的目标是有效的。这就需要教师深入思考应该选择哪些化学史料并将达成怎样的功能,在哪个(些)教学环节中采取怎样的方式呈现史料,从而最大限度地发挥化学史料促进化学知识学习、科学本质理解的功能。对于这些方面,还有待进一步研究。

[1]袁维新.科学的本质与科学本质教育[J].课程教材教法,2007,(7)

[2]项专红.美国科学史教育特色——理解科学本质 [J],外国中小学教育,2006,(8)

[3][4]王祖浩.义务教育课程标准实验教科书《化学》教师教学指导书(九年级上册)[M].上海:上海教育出版社,2004

[5]毕华林.走向生本的教科书设计——中学化学教科书设计的理论与实践[M].济南:山东科学技术出版社,2006