基于协商的城市治理逻辑和路径研究

闵学勤

(南京大学 社会学院, 江苏 南京 210023)

基于协商的城市治理逻辑和路径研究

闵学勤

(南京大学 社会学院, 江苏 南京 210023)

如果说城市治理泛指来自政府、市场和社会的多组织协同合作及利益共进的过程,那么协商即为达成治理目标的常规手段及行动模式。西方自20世纪八九十年代起明显呈现民主的协商转向,与此同时,基本完成市场经济转型的中国在刚刚开启的社会治理中也急于寻找协商的出口。中国城市治理中的服务转型、权力下放和多元共治理念,与协商中的各方参与、平等尊重和兼收并蓄等行动准则不谋而合,同时协商为城市治理的合法性、操作性、平民化以及提升其效用方面提供了逻辑支持。关键在于如何从政治协商走向社会协商、从顶层协商走向基层协商,特别以城市建设规划、城市环境保护、城市文化创新和城市社区治理等为协商的突破口,探索中国语境下基于协商的城市治理路径,为全球的协商民主实践提供中国模板。

城市治理;协商;协商民主

城市研究开启它的协商转向基于这样一些背景:三十多年的高速城市化实现了中国从传统农业大国向现代城市国家的基础转型,但时间之短、效率之高使其仅仅在器物层面上完成了过半城市化,而在人的层面、社会的层面离真正的城市精神还相去甚远,来自不同地域、不同阶层的人聚集在城市如何相处,如何通过社会发声,如何被赋权和尽义务;在单位制消减的后期,社会中各类组织萌发、壮大,他们与国家、市场一起共同致力于城市化的深层推进和社会各群体福祉的共同增进,虽远未形成三足鼎立之势,但群策群力需要常态的、平台化的协商机制;特别在近年来从城市管理到城市治理的转型过程中,政府正在通过权力下放、政府购买以及成立各类咨询委员会、智库的方式来改变其既掌舵又划船的形象,此时唯有通过多轮次、多方位的协商才能践行城市治理的目标,而顶层在2015年年初关于协商民主建设意见①2015年2月9日中共中央印发了《关于加强社会主义协商民主建设的意见》。的出台,标志着中国的经济社会发展进入了崭新的协商周期,作为吸引2/3甚至更多人口的城市应当是首当其冲的实验区、先行者。

无论在中国的本土实践还是在西方的民主理论体系中,协商都是近现代以来的新兴事物,探索基于协商的城市治理需厘清其历史和文化的逻辑渊源,并从中寻找全球化背景下中国城市治理可能的协商路径,才能在实践中深耕细作,摸索前行。

一、城市治理中的协商逻辑

城市治理以治理理论体系为背景,自1995年联合国全球治理委员会在《天涯成比邻》的研究报告中首次正式提出“治理”理念之后,联合国人居署在全球范围内选取若干城市进行实地调查,经讨论和研究确定了城市治理的5个核心原则:有效、平等性、参与、责任和安全,国内学者俞可平在此基础上认为就中国的地方治理而言,合法性、透明性、责任性、法治、回应和有效性等是治理的基本原则。[1]按照这些原则,相比以往的城市管理,城市治理至少在四个方面发生了变化:第一,以往城市管理中单一的政府主导格局,将在政府让渡部分权力之后,逐渐向政府、市场和社会共同治理的格局过渡,各自有角色分工,有资源整合及利益共享;第二,城市治理需要更广泛的公众参与,无论来自个人或团体,他们都有权力、有义务对城市的建设和发展提出异议,并且这样的参与具有互动性和回应性,无论是否采纳意见,政府都需对公众参与作出及时回应;第三,城市治理比城市管理更注重过程的合法性和有效性,由政府单方面决定的城市发展方案即便再合理,它也将因为其过程中没有倾听多方意见、没有采取多方合作而导致其合法性存疑;最后,城市治理的终极目标是善治,而不是善政,即让城市公民更大程度地享受治理的福利是治理唯一需要追求的目标。

以此为基础,城市治理是指在城市范围内政府、市场和社会组织作为三种主要的组织形态形成相互依赖的多主体治理网络,在平等的基础上按照参与、沟通、协商、合作的治理机制,在解决城市公共问题、提供城市公共服务、增进城市公共利益的过程中相互合作的利益整合过程。良好城市治理的标准包括城市发展的可持续性、政府下放权力和资源、公平参与决策过程、提供公共服务和促进当地经济发展的效率以及决策者和所有利益有关者的透明度和责任制等。[2]

协商理念比发端于上世纪90年代的治理理念更早些,1978年,毕塞特的博士论文《国会中的协商:一项初步的研究》开启了协商的理论与实践探索。之后罗尔斯的“公共理性”、哈贝马斯的“沟通理性”和杜维明的“对话文明”等都一波又一波地助推广泛的社会协商。罗尔斯关于“公共理性是民主制下民众具有的特征:它是拥有平等地位的公民的理性”[3]的论断支持人们在公共生活中展现自治品质,即通过对公共事务的不断协商和参与,完成公共利益的最大化来达成人们内发的自治愿景。而哈贝马斯更强调建构的理性与自治,他认为沟通理性是一种对话式、反复辩证的理性,理想的沟通情境保证沟通是自由的,而自由讨论的关键是公开性,必须进行公开的沟通讨论,不断持续进行直到达成非强迫的一致认识[4](如铁路、民航调价听证会,圆明园整治工程环境影响听证会,个税起征点听证会等),并由此推演至以沟通理性为基础的协商式民主。新世纪以来,杜维明反复强调从轴心文明到对话文明是人类可持续发展的要义,也即通过多层次、多维度和多元化的对话和协商,开启传统和现代、科学和宗教、中国和西方,乃至族群、性别、语言、代际、阶层、国家、区域和信仰之间的对话之门。[5]协商看似是解决公共问题、推进社会发展的一种方法、一个过程,但事实上治理理念落地应用都需要协商来完成,诸多研究治理学者就认为治理的要点在于谈判和反思[6],但不仅限于一般的对话或谈判,有时好的治理需要国家嵌入式的协商,即为确保治理的有效性,国家需制定相关的协商政策,让协商基于透明、合作的原则,同时多方能维系合法的、持续的治理互动,如此培育的国家、社会和城市治理能力,也将提升政府的社会信任度和全球化程度[7]。

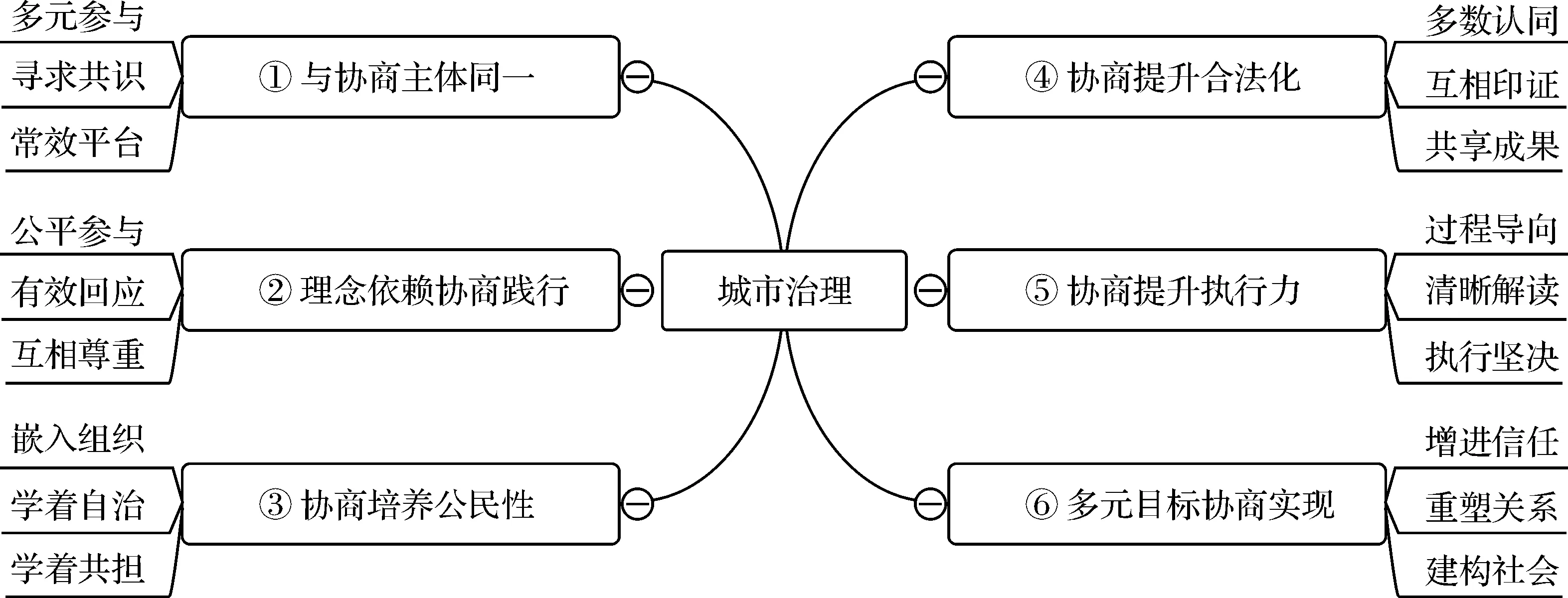

在全球仍处于上升趋势的治理框架下回望国内刚刚起步的城市治理本土实践及理论研究,其间对于公共协商的行动需求和逻辑回归已经初显(详见图1):

图1 城市治理的协商逻辑

(一)城市治理的主体即为公共协商的主体

与城市管理单一的政府主体不同,治理的多元参与属性决定城市治理的主体必须通过共同的行动机制进行黏合,在城市治理主体不够明确甚至缺位[8]的情形下,通过协商先应对城市治理中的临时性、突发性公共事务,在多主体协商中不断寻求共识,并逐渐建构常效的协商平台。那些协商时经常能贡献不同意见,同时也能回应对方,最终能选择不同而和的多元主体其实就进入了城市治理的日常主体序列。

(二)城市治理的理念在根本上依赖协商去践行

城市治理在推进城市硬件和软件的建设过程中,追求公平、参与、回应、有效及透明性等理念,而这些与去精英式、去贵族式协商的理念如出一辙。围绕城市公共事务,来自不同阶层的代表围坐一桌各抒己见,已经在一定程度上彰显了平等、公开和参与,若还能互相尊重、互相反馈,共同担负公共事务的推进责任,就在践行城市治理的回应性和有效性上又迈进了一大步。

(三)城市治理和协商在培育公民性和促进社会成长方面共进退

现代社会组织体系三大部门——国家、市场,社会,也是参与城市治理的三大主体,虽还没有形成三足鼎立之势,但其架构越来越清晰[9],逐渐兴起的社会组织均需要借助合理合法的协商机制和协商平台来参与治理。同时,若社会组织有足够的机会参与城市治理,那么公民就有机会嵌入单位和社区之外的社会组织,学着参与协商、学着参与自治,学着与城市共荣辱、共进退,这也正是共享责任和义务的公民所应有的担当。

(四)城市治理的合法化路径绕不开协商机制

城市一旦进入治理的轨道,那么它修一条路,拆一处房,建一座城,无论难易繁简,都不能由政府单独做决定,都需要经过各方协商,权衡利弊,赢得大多数人的同意。曾经绕开协商所进行的野蛮的城市扩张,不仅让老百姓利益受损,城市的历史、人文肌理遭到破坏,政府的信用也跌入谷底。从城市发展角度推进的城市治理,在实施过程中履行从社会发展角度提出的协商机制,不仅获得和增进了合法性,协商的有效性也通过城市治理来展现,两者得以互相印证,共享成果。

(五)经由协商的城市治理可有效提升执行力

城市治理面向城市经济、文化、社会和政治的发展,如果是自上而下地颁布政策来让民众执行,因缺少协商环节,民众对其治理的初衷、操作的方法和要达成的目标均知之甚少。如这些公共政策的出台经由协商,民众可充分听取政府的善意,也可充分表达自己的不同见解,协商过程本身就是发布、解读和传导信息的过程,未来一旦政策落地,其执行的阻碍就小。例如许多基层政府每年都会出台各类惠民政策,多半没有经过协商环节,政府一厢情愿做好事,其效果往往不尽如人意。

(六)城市治理的多元目标可通过协商来实现

城市治理由于卷入多组织,其公共理性或多方利益最大化的目标不一定能顺利实现,但如果其治理过程中随时伴随协商,它将润滑多方关系,特别是有机会增进公民对政府的信任度,重塑政府与公民之间的合作关系。同时公民在倾听、分享或让步的过程中也将习得自治能力。而参与协商的各方因共同面对复杂的公共事务,关注城市共同的未来,彼此的谅解和互信程度也都将随之提升。所以协商表面上增加了城市治理的程序和环节,拉长了其进程,但整个治理的过程就是互相尊重理解,建构社会共同体的过程。

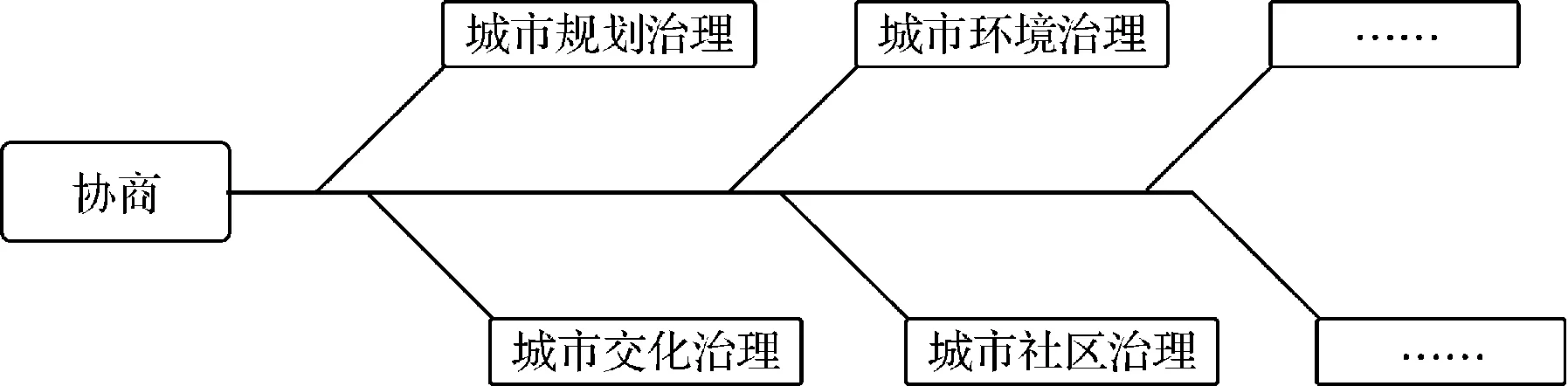

二、城市治理的协商路径探索

从三十多年市场经济导向,以及快速城市化驱动下的城市管理,转向经济社会发展并重的城市治理,无论在主体上、机制上和行动路径上都有显著的差异,从哪里着手,先试验哪一片,其实有规律可循,笔者从城市规划治理、城市环境治理、城市文化治理和城市社区治理这四个方向着手分析基于协商的城市治理路径(图2),前两个方向是西方后工业时代最普遍遭遇的治理困局,积累了大量的实证经验;后两个方向是中国城市化后期相对容易突围、容易达成共识的治理版块,从中习得的治理方略可供更大范围、更多方向的城市治理作参考。

图2 基于协商的城市治理路径

(一)城市规划治理

早于中国百年开启的西方城市化进程中,城市规划有经验、也有教训,但基本的轨迹是不断遵循治理要义,即让更多的公众参与规划,无论你身处被规划的中心,还是身处同一个城市,或者仅仅是对城市规划需尊重民意的声援。例如法国在现有的城市规划体制中不断融入公众参与和公众协商程序,这三个作用于城市规划不同阶段的、有松有紧的、各有侧重的参与程序包括:公共调查程序、公众协商程序和公共辩论程序。这三大程序都是为了增强城市规划决策的民主性和科学性而采取的必须进行的公众参与程序,其中公共调查程序和公共辩论程序为法定程序,公众协商程序虽为非法定程序,但由于其应用范围最为广泛,且形式灵活、最具多样性,所以在法国的城市规划公众参与中具有不弱于两法定程序的十分重要的地位。[10]又如20世纪60年代纽约苏荷区的城市更新规划中,《美国大城市的死与生》作者简·雅各布斯和建筑师拉普肯领导了大规模的反对城市更新运动,他们要求城市发展应有多样性、人们工作应更便利、传统的邻里价值不能丢失等作为最重要要素,而不是一律的快速通道及钢筋水泥,在他们和大规模参与者的共同参与及与官方协商下,免于城市更新运动的苏荷区给予艺术家们大规模入住的机会,进而促使苏荷区成为一个高收入阶层和绅士化的社区。[11]

城市规划对城市版图的更新,有可能是一场变革,侵入城市成千上万民众的生活和工作,更有利于激发公众参与,而参与的过程就是表达不同意见、提出自己观点、与规划方进行多轮协商的过程。当然参与多方如意见难以统一,也可能引发冲突,冲突更需调用城市应急治理体系,在考验政府治理能力的同时也将更多的公众卷入其中,掀起更大范围的参与,有利于普遍习得治理理念和协商能力。

(二)城市环境治理

城市环境保护通常是工业化和城市化中后期最显性的公共事务之一,全球和本土都不例外。一方面快速工业化、城市化对自然环境及历史遗存的损毁超出公众承受范围,另一方面公众长期被由工业化和城市化引发的现代化进程所驱动,对自然人文有回归的集体情结,加之可能因周边被污染、被破坏、被拆迁或阳光权被剥夺等,临时集结的群体行动几乎在任何地方都时有发生,公众也不断因环境问题而加入到参与行列,或集体抗议,或与政府、企业谈判。表面上,这造成了社会冲突,有不稳定因素存在,但公众在参与环境事件的过程中,不仅因此有可能获益、达成目标,而且有机会学习如何谈判、如何迂回、如何体悟集体的力量,在行动中的成长是环境参与中不可忽视的附加价值。当然已纳入法律程序的环境评审一定程度上弥补了环境参与滞后的缺憾,在各类规划建设开工之前,周边的居民和单位有机会对其可能带来的环境影响进行评审,这既是对公民环境权的尊重,也是城市理性发展的必备基础,公民也因环评参与获得了实际的利益回报,并因此懂得参与的价值。[12]

但比较遗憾的是,由于政府承受经济发展的压力和对社会稳定的考量,目前还没有寻找到一条常规的基于协商的环境参与路径。通常都是环境已经遭受破坏,比如水已经不能喝,要建的垃圾场、变电站、加油站或餐饮一条街等已经在家门口开工,公众才知晓并不得已选择上访。而真正的环保治理,从可能对环境有影响的各类建设规划初期,到运行中期及结尾,每个阶段都应有与周边居民协商的安排。环境无小事,并且是关系子子孙孙的大事,从西方20世纪中期大规模的各类环境抗争,到中国国内近期关于雾霾、水污染和农产品污染等不断涌现的新闻报道和公众参与,基于协商的多组织联动已经刻不容缓,包括政府、企业在内的各利益主体在倾听、回应、谈判中共同形成环境治理的协商平台,既是保护环境、造福世人,也是给其他城市治理方向提供可借鉴的模板。

(三)城市文化治理

城市历来都是文化的载体,一个城市无论从器物层面,包括山川河流、建筑风格、历史遗存和公共空间等,还是从精神层面,包括大众文化、先锋艺术、草根文化以及市民价值观等,无不渗透着文化的积淀,而这些虽有传承,但更多的是靠一个城市的文化治理。治理意味着解决问题、提出方案并不仅限于政府的权力,不限于政府的发号施令或运用权威。相比其他城市治理方向,城市文化的广泛性、公共性决定了政府只是多边权力的一隅,特别在西方,除了文化政策,推进文化治理的多半来自于文化基金、行业协会和民间组织等其他公共机构。而本土文化参与公共治理目前还处于萌芽期或者觉醒期,需要多方对此达成共识、进行顶层制度设计、共同培育文化氛围,并逐渐形成公共性导向下的文化治理场域。[13]

如何从协商视角参与城市的公共文化治理?首先,城市文化在它的展示、分享和建构层面都有其独到的公共性,公众只要生活在城市就能感知,参与其治理有其天然的责任和义务;其次,城市文化作为城市的软实力之一,它没有经济或社会发展的刚性成分,与协商的柔性管理意涵不谋而合,拥有主导权的政府更易放下身段,通过引导和倾听民意来推进文化发展;再者,互联网技术不仅让城市文化近乎免费地走进、贴近每个个体,而且多种互动平台对文化的推波助澜直接影响人们的城市交往方式及公共性认知,同时每个个体的文化觉知比以往任何时候都容易获得快速提升,如遇文化公共事件,多方更有基础互信互达、有商有量地推进城市文化治理;最后,各类文化民间组织及公共团体的勃兴,为规模化、自组织地参与生产城市文化提供了多种可能,如果再配以相应的文化政策,建构适当的文化协商平台,城市文化的多元治理即可期。

(四)城市社区治理

与其他城市治理的方向不同,中国城市社区自1978年以来受到多方青睐,中央政府在社区的多轮动员,包括“社区建设”、“社区发展”、“和谐社区”和“社区治理”等,每一轮驱动都能及时应对社区所面临的问题,从最初对社区的统一认知、社区在经济建设和体制改革中的作用、社区如何与社会转型相匹配,到社区治理结构多元化的困境等,看似仅仅是自上而下的顶层设计,其实在快速城市化大背景下,中国城市社区超常规的发展,让各区域各基层不得不时时应对新格局、新问题,逐渐孕育出一种自我发现、自我协调和自我创新的社区演化模式。

目前城市社区发展进入新一轮治理周期,除了各种政府资源继续一如既往地向社区集聚之外,市场化的进一步侵入和社会化的逐步渗透,使各方对社区治理有了更高标准的期待。

城市社区正面临许多旧常态遗留下来的问题,包括多元组织协同问题、社区弱参与问题、社区冲突问题和社区自治问题等,如果按照以往整齐划一的行政管理模式,在社区治理新常态下没有各方意见发声的机会,缺少互相让步、共同进退的协作理念,城市社区治理将不可避免地陷入混沌或僵局。因而在多维度上启动社区协商,从倾听各方声音开始,围炉商议、共谋发展应是必经之路。只是基层治理在缺少常态化协商机制的大背景下,要勾勒出一幅社区协商的完整图景还为时过早[14],有关社区协商的合法化问题、社区协商的公平与效率问题、社区协商平台的设计问题以及社区协商的全员参与可能性问题等等接踵而来,全球就公共议题如何协商、协商决策如何采信、协商如何提升效率等都处在实验阶段,中国本土从乡村的熟人社会走向城市的陌生人社会,人们即便在社区仍然是沉默的大多数,从居家日常到走出家门共同商议社区公共事务,还有很长的一段路要走。

三、从协商到决策的城市治理

经由协商来应对公共事务中的常规问题、热点问题和冲突问题,在寻求解决方案的同时给了公众一个平等参与、共同学习和互动交往的机会,不仅有利于提升公众对公共事务的认知程度,也极大地促进了社会各阶层的互敬、互谅及和谐程度。但是协商的目标是达成共识、形成决策,这也是全球协商民主推进过程中共同需要面对的难题:协商的最终定论由谁作出?这些经由协商做出的决策合法性如何?谁来监督实施?从协商到决策,城市治理才真正走完从引导到参与、从发散到收敛的全过程,为了确保协商的有效性,需在协商主体的代表性、协商程序的合法性、协商表决的必要性和协商执行的可能性四个方面做足文章。

(一)协商主体的代表性

针对任何公共议题,协商的主体首先是相关利益群体,但不能仅限于利益群体,与协商议题有关的政府部门、专家团队、公正机构、社会组织、居民代表,甚至包括新闻媒体等,根据协商的波及范围、事件重要程度和影响力等,必要时都应有代表在场,除了让利益主体、非利益主体代表各自立场充分阐明意见外,共同在场的最大好处就是为协商决策的合法性、有效性奠定了基础。

(二)协商程序的合法性

城市治理是多方介入的综合而复杂的公共事务,通过协商来解决城市治理问题从来都不是一蹴而就,多轮次、跨年度的协商并不鲜见,在协商主体完备且富有代表性的前提下,程序合法性就是接下来的重点要务,包括协商信息的公开、各协商主体有公正和充分的表达机会、为争议话题开辟辩论环节、多次协商无果时给予时间分群场外协商、线上线下协商共同取证、有冲突时专家或律师能出面调停等等,程序合法为协商表决提供了契机。

(三)协商表决的必要性

如遇城市治理中的重大公共议题,各方意见争执不下,协商到最后有必要通过表决来达成一致。这其实是民主和集中的问题,也有学者称之为“决策性公民协商”,此类协商有直接民主性质,而且协商所形成的决定往往具有直接的社会效应。[15]当然通常要在各方已多轮熟议,均同意表决的前提下再进行投票,并应有公正机构和媒体在场来确保表决的公正公开。

(四)协商执行的可能性

协商与司法一样最终都绕不开执行的难题,它基于公众的素质、对协商机制的认同、对城市共同的热爱等,甚至也表明公众对共同建构契约社会的决心,好在有代表性的协商、程序合法的协商、共同表决的协商在行进过程中已充分吸纳了民意,汇聚了公众的智慧,为协商决议的执行开辟了绿色通道。当然,协商本身是否充分展示了公共理性,是否最大限度满足和提升了公众福祉,才是协商圆满走完全过程的重要法宝。

[1]俞可平.治理和善治[M].北京:社会科学文献出版社,1999.9-11.

[2]张诗雨.发达国家城市治理的标准与模式——国外城市治理经验研究之一[J].中国发展观察,2015,(2).

[3]罗尔斯.政治自由主义[M].万俊人译.南京:江苏译林出版社,2012.264.

[4]J. Habermas.TheTheoryofCommunicativeAction(Vol. 1)[M]. Boston: Beacon Press,1984.205-240.

[5]杜维明.轴心文明的对话——儒家人文精神的普世价值[J].人民论坛,2014,(8).

[6]Marcus J. Kurtz, Andrew Schrank. Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms[J].TheJournalofPolitics, 2007,69(2):538-554.

[8]李友梅,等.城市社会治理[M].北京:社会科学文献出版社,2014.16.

[9]李培林.社会改革与社会治理[M].北京:社会科学文献出版社,2014.218.

[10]谭静斌.法国城市规划公众参与程序之公众协商[J].国际城市规划,2014,(4).

[11]郭巧华.从城市更新到绅士化:纽约苏荷区重建过程中的市民参与[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2013,(2).

[12]闵学勤.行动者的逻辑——公众参与的阶层化与结构化研究[J].江苏社会科学,2013,(4).

[13]闵学勤,郑丽勇.当代视觉文化的公共性及其治理[J].文艺理论研究,2015,(2).

[14]闵学勤.社区协商:让基层治理运转起来[J].南京社会科学,2015,(6).

[15]林尚立.协商民主:中国的创造与实践[M].重庆:重庆出版社,2014.144.

(责任编辑:沈松华)

A Study on the Logic and Path of Urban Governance Based on Negotiation

MIN Xue-qin

(School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

Generally speaking, urban governance refers to the process of collaboration and benefit gains between multi-organizations from government, market and society. Thus negotiation can be regarded as the normal means and action model to achieve the goal of governance. Ever since the 80s and 90s of the last century, there appeared the trend of deliberative democracy, which becomes the possible access to the negotiation in the social governance of China with its completion of market economy transformation. In this way, the concept of service transformation, devolution of power and multiple governance in Chinese cities fits quite well with the operative principle on multi-participation, equal respect, all-inclusiveness in the negotiation. Meanwhile, negotiation offers a logic support for legitimacy, feasibility and civilianization, as well as efficiency promotion. The key to the problem lies in how to move from political consultation to social negotiation, from top-layer negotiation to grassroots negotiation, especially taking negotiations on urban construction planning, environmental protection, cultural innovation and community governance as the breakthrough. Indeed, it will become the model for the global practice of deliberative democracy on the basis of the exploration of urban governance in China’s context.

Urban governance; negotiation; deliberative democracy

2015-06-21

教育部人文社会科学研究基金规划项目“公民导向的社区治理模式及其评估体系研究”(13YJA840017)的研究成果。

闵学勤(1967-),女,江苏宜兴人,南京大学社会学院教授,主要从事城市社会学和公共社会学研究。

城市学研究

C912.81

A

1674-2338(2015)05-0131-06

10.3969/j.issn.1674-2338.2015.05.018