汉巴郡朐忍故城遗址与“景云碑”

任 桂 园

汉巴郡朐忍故城遗址与“景云碑”

任 桂 园

本文从古籍文献结合实地考察进行考证,着重论述自秦汉迄至南北朝时期,汉代巴郡朐忍县的发展衍变及其与古老盐业之间的紧密联系,并进而从汉代该地盐业产、运、销的历史状况着手,破解《汉巴郡朐忍令景云碑》中的一些疑问。

朐忍;盐业经济;万户城;旧县坪;景云

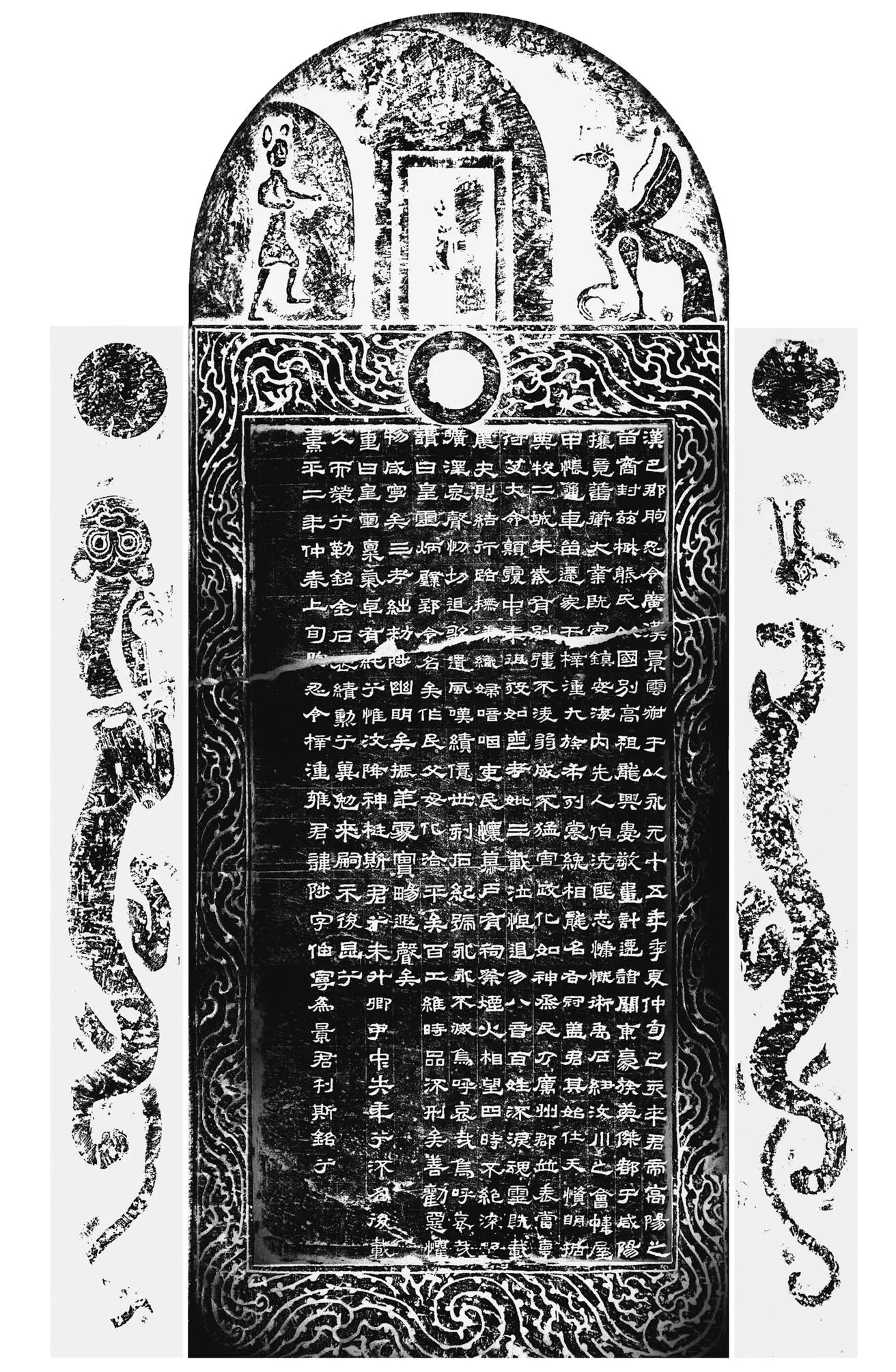

2004年3月,在重庆云阳县旧县坪,深埋在地下的《汉巴郡朐忍令景云碑》(以下简称“景云碑”,现藏重庆中国三峡博物馆),由吉林考古工作队发掘出土。此碑形制极具特色,尽管已断为两截,但基本上保留了1830多年前的原貌,其所蕴含的历史文化信息极为丰富。在三峡库区长达10余年的历史文物抢救性发掘出土的众多文物中,该碑的文物价值尤为突出。自发掘出土之后,媒体多有报道,在学术界亦曾引起不小的轰动,而且已有不少学者从不同的角度对其进行探究。本文拟从汉代巴郡朐忍县的发展衍变及其与古老盐业之间的紧密联系展开论述,进而述及该碑,以请教于方家。

一、古朐忍县的历史衍变

西周时期,古朐忍北部所在地域隶属庸国。庸国的立国之地即在今日湖北西北部,渝东云阳、奉节、巫山、巫溪等县北部地区,与陕西安康诸县接壤的竹山、竹溪一带。及至春秋时期楚庄王三年(前611),楚国联合巴国和秦国,一举灭掉庸国,三家分“庸”,古朐忍所在地域方全部划入巴国版图。战国后期,秦惠文王后元九年(前316),强秦灭掉巴国,将原巴国辖地置为巴郡,郡治置于江州(重庆);同时将古朐忍所在地域正式置为朐忍县。其时之朐忍县辖地,则包括今重庆云阳、开县、万州及重庆梁平、湖北利川等部分县地,归属巴郡。汉袭秦制,无论西汉或者东汉,仍置为巴郡朐忍县,县治设置在今云阳县万户驿(俗称“旧县坪”)。

自西汉武帝元狩五年(前118)起,朐忍县开始设置盐官。

东汉末兴平元年(194),刘璋接替其父刘焉领益州牧(即巴蜀地区最高长官)。原益州帐下司马赵韪,被朝廷任命为征东中郎将,命他带兵去攻打荆州。而赵韪接到诏书后,虽然立即带兵沿江东下,却屯兵朐忍不再前行。究其缘由,当是凭恃此处活跃的盐业经济以资军用,借以养精蓄锐,图谋不轨。是年,赵韪又向刘璋建议“分巴”:以垫江(今合川县地)以上为巴郡,以江州(重庆)至临江(忠县)为永宁郡,朐忍至鱼复(奉节)为固陵郡。自此,原汉之巴郡一分为三。建安五年(200),赵韪起兵回攻成都,结果兵败身亡。及至“建安六年,鱼复蹇胤白璋,争巴名”,刘璋又改永宁郡为巴郡,固陵郡为巴东郡,原巴郡为巴西郡。是为“三巴”。

建安二十一年,刘备入益州,分朐忍西南部分县地置羊渠县(今万州),又分朐忍西北部分县地置为汉丰县(今开县)。与此同时,刘备还将朐忍、鱼复、汉丰、羊渠及宜都之巫(今巫山)、北井(今巫溪)6县又置为固陵郡。刘备将三峡地区东部一带均在取卤煮盐的朐忍等6县置为固陵郡,其目的除了与峡外东吴抗争预作准备的军事需要外,还因有方便于盐业之产、运、销集中进行管理之要素所在。

蜀汉章武元年(221),“朐忍徐虑、鱼复蹇机以失‘巴’名,上表自讼”,刘备为笼络地方势力,乃将固陵郡名又恢复为巴东郡。朐忍等6县仍同属巴东郡。

巴郡三分之后,巴东郡治一直置于鱼复。而刘备从原朐忍县地域分置汉丰、羊渠2县之后,朐忍辖地比原来缩小一半。

晋代,仍置有巴东郡,领鱼复、朐忍、南浦三县,郡治设于鱼复。两晋及南朝宋、齐、梁三朝,朐忍县均属巴东郡。

梁天监十三年(514),鄱阳王萧恢任益州大都督,曾率军5万途经汤口(汤溪河入江口岸),在龙脊石江南一侧岩岸刻石记其事(俗称“天监碑”,今存云阳张飞庙中)。梁普通四年(523)置信州,朐忍县隶属信州。

梁元帝时期,朐忍县又曾短暂归属北朝西魏,仍属信州。

西魏废帝二年(553,即梁元帝二年),分朐忍县大江北岸西北部分县地,与原江南南浦侨县共置为鱼泉县,县治置于江北苎溪河入江口岸(即今万州老城区已淹没的环城路南门一带)。此后,朐忍县辖地即与现今云阳县辖地基本相同。

北周天和元年(566),陆腾督王亮、司马裔等,水陆俱进,驻军汤口,进剿为盐而拼死反叛的少数民族大姓冉令贤一族及向五子王等。其后(天和三年至六年),朐忍县治即由旧县坪迁至汤口,更名为云安县。究其缘由,仍与是地盐业相关。由于汤溪水经由朐忍产盐重镇古云安盐场,南流30里即于汤口注入大江,盐运出境甚为方便,为加强对该地盐业生产与运销的管理,有效地实施官营专卖,当此之际,迁城已势在必然。

由上所述,古朐忍县治置于今云阳县万户驿(即今云阳新县城东去20里许之三坝乡建民村),自秦汉始,及至北周迁城更名,已有800多年历史。

二、朐忍县为何名“朐忍”

有关朐忍县得名的由来和“朐忍”二字的形、声、义三事,前人多有考辨,民国年间刊刻的《云阳县志·地里》中,尤不避烦琐,征引了《曹全碑》《李禹残碑》《樊敏复华下民租碑》《雍劝阙》《巴郡太守张纳碑》以及《后汉书》《三国志》《华阳国志》《水经注》《十三州志》《唐韵》《通典》等众多古籍文献,反复比较考证,其最后结论不外乎说“朐忍”即“蚯蚓”之别名,并对《十三州志》所云“朐音春,忍音闰;其地下多湿,多朐忍虫,因以名县”作了进一步的阐发:“县境两岸,每雨旸蒸郁,沙步中,蚯蚓群出,纠结蠕动,至不可容足,旧县坪尤甚,足见古人名地之确。”①丛文俊先生《新发现〈汉巴郡朐忍令景云碑〉考》一文对此虽然也作了一番考证,但最后结论亦囿于陈说①。由《汉书·地理志》和《后汉书·郡国志》所记,可知巴郡朐忍县名本作“朐忍”②,并非隋唐以后古籍文献中所写作的“朐”,正如丛文俊先生《新发现〈汉巴郡朐忍令景云碑〉考》中所言:“洪适《隶释》载录东汉《巴郡太守张纳碑》中‘朐忍’字亦与此碑(指《景云碑》)相同,是知汉代其字本作‘朐忍’,作‘’为晚出之类化形声字。”对于汉代朐忍县得名的由来和“朐忍”二字的形、声、义三事,前人所作考证,多辗转抄录,相互征引,故其说少有新意,在此不作赘引。就整个峡江两岸而言,地湿而多蚯蚓之处甚多,并非朐忍一县专有,无论前人如何旁征博引,终难使人信服。已故著名古史学家任乃强先生亦曾对此质疑,并提出了新解。为探讨《景云碑》出土县地在两汉时期的历史状貌,以期进一步深入研究该碑所具有的十分重要的历史文化考古价值,我们不妨将任乃强先生所论引录一段于下:

朐忍音、义,张澍《蜀典》引列颇多。于音不出蠢闰与劬忍两读。于义则主段玉裁说。段注《说文》引《十三州志》谓:“即丘引,今俗云曲蟺也。”今按,蚯蚓随处多有,不得为此县特称。此县特点,在溪水中涌起盐泉。查《汉志》县名,有齐郡临朐,东莱郡临朐,两县皆无朐水,而近海。东海郡有朐县,亦近海,产盐。东莱临朐“有海水祠”。东海朐县有“秦始皇立石海上以为东门阙”。凡汉县称临而王莽改称监者,皆产盐之地,无例外。则所谓朐者,齐语海水之义,亦即谓煎盐之水也。忍者,腾突而不外著之意。是谓溪中盐泉潜涌之状耳。盖齐人所命名也。朐忍故城本在云阳万户坝,即盐泉所在处。后乃徙至汤溪口外大江北岸,即今云阳县治。去故治(今曰云安镇)四十余里……③

但任乃强先生的这段注文有三点须加以校正。1.朐忍故城本在云阳万户坝(驿),即今人所称之旧县坪,但此处并非盐泉所在处。2.今云阳县城已西迁至彭溪口外大江北岸,任乃强先生所说之“今云阳县治”乃是指位于汤口而已拆迁的“云阳老县城”。说“今云阳县治(即今已拆迁后的“云阳老县城”)去故治(今曰云安镇)四十余里”不对。云阳老县城沿汤溪水北上至云安镇三十华里,而非四十余里。3.称云安镇为“故治”更是模糊不清。云安镇自秦汉以来一直是三峡地区产盐重镇——古云安盐场所在地,仅在北宋熙宁年间(1068—1077)有近5年时间将原所设“云安(盐)监”在籍户口单列,将云安监建置为“安义县”。看来任乃强先生把“万户坝”和“云安镇”两地混为一谈了,不然也不会说“朐忍故城本在云阳万户坝,即盐泉所在处”。

但任乃强先生却独辟蹊径,将“朐忍”得名的缘由,与该地溪水中渗涌的盐泉联系在一起进行阐释,说:“所谓朐者,齐语海水之义,亦即谓煎盐之水也。忍者,腾突而不外著之意。是谓溪中盐泉潜涌之状耳。”结合对两汉时期巴郡朐忍县社会经济发展的实际状况进行研究,笔者认为,任乃强先生的阐释很有道理。

这里有必要强调的是:汉巴郡朐忍县绝不可等同于今重庆云阳县。汉代朐忍县,正如前文所言,其所辖地域甚宽,辖今重庆云阳、开县、万州及重庆梁平、湖北利川等部分县地①。事实上早在先秦时代,其后归属巴郡朐忍县地的今重庆云阳云安场、开县温汤峡谷以及万州长滩等地,均有盐泉从溪中或溪侧水畔渗涌不绝。正由于此,朐忍建县之初,以其地有多处盐泉渗涌不绝之特点而名县,远比以蚯蚓名县的说法可靠得多。

三、朐忍故城为何又称“万户城”

所谓“旧县坪”,亦即汉巴郡朐忍故城遗址所在地,对此前人早有记载。常璩《华阳国志》载:“朐忍县,(郡)西二百九十里,水道有东阳、下瞿数滩,山有大小石城势。”②郦道元《水经注·江水》)云:“江水又东,左迳朐忍县故城南,常璩曰‘县在巴东郡西二百九十里’。县治故城,跨其山阪,南临大江,江之南岸有方山,山形方峭,枕侧江濆。”③据《旧唐书·地理志》(卷三十九)载:“云安,汉朐忍县,属巴郡,故城曰‘万户城’,县西三十里。有监(盐)官。”④又,王象之《舆地纪胜·云安县》“古迹”条下注“朐忍城”曰:“本汉县,在万户城,西三十里。《固陵集》载李焘《朐忍记》云‘余泊舟云安之西三十里,万户驿下,横石滩上。土人云,今驿之左右,则朐忍故城也’。”⑤

上述古籍文献中的这些记载,基本上说清楚了朐忍故城所在的方位。宋人王象之所云朐忍城“在万户城,西三十里”,即是说朐忍故城又称“万户城”,位于北周之后方迁县城于汤口的“云安县”城之西三十里,这与《旧唐书·地理志》所载前后说法一致。其后又引李焘《朐忍记》进一步说明,朐忍故城即在云安县(治)西三十里“万户驿之左右”。所谓“万户驿”,当是由“万户城”演绎而来的驿站名。

自西汉元狩五年汉武帝下诏推行盐铁专卖制后,在全国设置35处盐官,巴郡朐忍县即赫然列于其中。西汉时期,巴郡11县,共有15万8643户,70万8148口⑥;东汉时期,巴郡14城,共有31万691户,108万6049口⑦。如以平均计算,无论西汉抑或东汉,朐忍县都在万户以上。西汉时期,朐忍县乃是巴郡唯一置有盐官之地;迄至东汉桓帝时期,巴郡已设有“盐、铁五官,各有丞、史”⑧,就三峡地区而言,已于临江(今重庆忠县地)、涪陵(今重庆彭水县地)新增二处盐官,但朐忍县仍在所设“盐、铁五官”之列,尤可见该县盐业经济长盛不衰;亦正因如此,朐忍县在两汉时期均为巴郡之大县,朐忍县城则已成为当时囊括今重庆云阳、开县、万州及重庆梁平、湖北利川部分县地这一大片地区的政治、经济、军事、文化中心。可以想见,汉代朐忍县城人丁之多,繁荣之盛。蜀汉以后,朐忍县一再析置它县,及至北周,县境较之汉代已狭十之七,且迁城至东去30里处的汤口,改县名为云安县,而汉代朐忍故城遗址所在地的“旧县坪”,仍在人们的心目中留下了深刻的记忆。

四、《汉巴郡朐忍令景云碑》简说

在三峡水库175米水位完全蓄水之前,笔者曾前往朐忍故城遗址考察。纵观旧县坪全貌,自北向南,总体呈缓坡状。而至江畔,则显得较为平缓,俗称“千担坝”和“大坝”的两块比较平坦的田野中,由于三峡工程三期水位移民已告结束,而今已无人居住,然可见拆迁之后留下的少许断垣残壁仍掩映在一片葱绿的油菜地中。油菜花早已开过,缀满籽荚的油菜梗密密麻麻,高过人腰。千担坝中,清代“湖广填四川”时期移民入川的王姓家族于高处修筑的石寨亦依稀可见,好似在那里默默地叙说着时代的沧桑。千担坝外,千万年来滚滚东去的长江早已波平如镜。俯瞰大江,往年舟行上下所见临江高峭之崖岸,与碧绿的江水已是亲近得多了。很难说北魏时代的郦道元曾经亲临朐忍故城考察,但他所作的朐忍“县治故城,跨其山阪,南临大江”的记载,从现今故城遗址地貌看,却是较为确切的。

就在千担坝临江一侧中部,吉林省文物考古队于2004年3月发掘出土了“汉巴郡朐忍令景云碑”,这引起了学术界的极大关注。这块刻制于汉熹平二年(173)的汉代隶书碑刻,尽管断为两截,但拼合之后,367言,不少一字,字体清晰如新,可以说,这是近年来西南地区发掘出土的一块具有十分重要的历史考古价值和书法艺术价值的汉碑。吉林大学历史文献研究所丛文俊先生评价:“此碑形制极具特色,应该是出自巴蜀文化的化育,虽然碑趺尚在寻找,而就所见之雕饰、书法,即足以颉颃中原,堪称汉代西南第一碑”①。可谓中肯之谈。

“汉巴郡朐忍令景云碑”拓片

但笔者首先并不赞同丛文俊先生关于朐忍县得名由来的考证,对于这一点,前文已作阐明。

其次,也不赞同丛文俊先生有关碑文中“典牧二城”的阐释。

丛文俊先生在《新发现〈汉巴郡朐忍令景云碑〉考·碑文释读》中讲:“依汉碑铭辞习惯,例言‘举孝廉,除郎中’之类起家经历,然此碑径谓‘君其始仕,典牧二城’,不知何故。二城,指先后任职于两个县;或言其初仕即任职于朐忍,而以《后汉书·郡国志》注引《巴汉志》所述‘山有大小石城’为说,俟考。‘烝民乃厉’,烝者众也,厉为振奋,言其地大治,民心振奋,作为‘政化如神’的归结。接下来述其卒后百姓如何伤痛感怀,以至于祠祭不绝,‘追歌遗风,叹绩亿世’,故尔‘刻石纪号,永永不灭’云云。”②丛先生此说,尚可商榷。

《后汉书·郡国志》卷三十三“巴郡 朐忍”后注云:“《巴汉志》曰‘山有大小石城势者’。”这与常璩《华阳国志·巴志》(卷一)所载“朐忍县 ……山有大小石城势”说法一致。一个“势”字,至关重要。汉代巴郡、汉中一带,称形势险要之山为“势”,诸如定军山势、通关势、冬辰势、兴势、急势等等,皆险要之山名。说朐忍“山有大小石城势”者,乃说汉代朐忍县境内有形势险要、状如石城的大小两座石城山,非言当时山上即建有大小石城。如认为景云“始仕,典牧二城”,即任职于朐忍县内大小两座石城山,显然不合情理。或许认为此处乃是以“大小石城山”之朐忍地貌特点代指“朐忍”,但亦终觉牵强。故笔者认为,所谓“二城”,解释为“先后任职于两个县”,本与碑文所述不符,有望文生义之嫌;但解释为均在汉朐忍县境内却是没错的。如果我们进一步联系朐忍县当时已经兴旺发达的盐业生产与转运,说景云“始仕”即“典牧二城”,或许能说清楚究为“何故”。

西汉时期,为资军、国之用,自汉武帝始,即实行由国家垄断的盐业专卖制,不难明白,在此江畔台地构筑朐忍县城,并设置盐官(案:《汉书·地理志》(卷二十八)载:“巴郡朐忍有盐官。”),其目的就是为了更为有效地控制该县的盐业生产与转运。而位于朐忍县城东北向50里地的古云安盐场,自秦汉以来一直是三峡地区的产盐重镇。及至东汉时期,古云安盐场所在地,已是人口聚集、经济繁荣之地。由实地考察可知,由古云安盐场经其南面的“土垒”至“栖霞宫”下,走梁家垭口,经鱼儿溪沟,过野鸭塘,早已有一条被称为“西大道”的运盐大道。在汉代,这一条运盐大道实际上已直接连通朐忍县城,依仗人力的肩挑背磨,将古云安盐场所产食盐,经由这一条长达50多华里的山道,源源不断地转运至大江之畔的朐忍城,然后经峡江水路,将民生日用不可或缺之食盐,用船运销巴郡各地乃至峡外毗邻地区,鉴于此,古朐忍城自然也就成为了该县盐产的出销口岸。无论西汉推行官营专卖制,抑或东汉实行民营征税制,国家对盐业经济的控制都是十分严格的。鉴于此,笔者认为,碑文所云“二城”,当是指朐忍县城和当时的云安盐场所在地。

丛文俊先生在《碑文释读》中注意到了后任朐忍令雍陟为景云立碑的历史背景及其意图,并引《巴郡太守张纳碑》《后汉书·灵帝纪》等以证之,这很能给人以启迪①。揣度丛先生之意,除了由此可得出“景云叔于卒后六十年(应为七十年),恰逢时局动荡不安,后任朐忍令为之立碑于衙前,则有以前任为典范,利用其余威影响以佐时政的功效”这一结论外,尚有似为后文《书法考略》中所论“巴蜀石刻虽多,书法却明显地滞后于中原”预作张本。

前文已论及,朐忍县由于其盐业经济的兴旺发达,在两汉时期已蔚然而成巴郡之大县,自秦置巴郡建县始直至雍陟为景云立碑的熹平二年,朐忍县城已是经过了400余年时间的发展,其间,中原文化与巴蜀文化在该地已高度地融合在一起,《景云碑》两侧碑轮浮雕左青龙、右白虎,以及“碑额作晕首,左雕朱雀(金乌),右雕玉兔”的浮雕图案,均很能说明这一点。尽管该地尚有一些“历史遗留下来的旧习”,但将该地区整个地视为“蛮夷”之地,却已成历史故事了。丛先生引《巴郡太守张纳碑》“朐忍蛮夷,滔天蠢动,乘虚唐突”之语,证“在汉代,巴蜀及长江以南的广大地区虽已划归郡县所治,但仍被视为蛮夷”②,似觉不妥。

长江三峡地区及其鄂、湘西部,自秦以后即为多民族杂居之地。被封建统治者视为“蛮夷”的所谓“廪君蛮”与“盘瓠蛮”,“按《后汉书》云,其在黔中、五溪、长沙间则为盘瓠之后,其在峡中巴、梁间则为廪君之后。其后众种繁盛,侵扰州郡,或移徙交杂,亦不得详别焉”③。所谓“廪君之后”,实际上就是散居在三峡地区的古代少数民族。早在秦昭襄王时代,被视为蛮夷的朐忍民廖仲、虊、何、射虎秦精等人,即因射杀白虎有功而得到了秦昭襄王“复夷人顷田不租、十妻不算”等嘉奖,并“盟曰:‘秦犯夷,输黄龙一双,夷犯秦,输清酒一钟。’夷人安之”;“汉兴,(夷人)亦从高祖定秦有功,高祖因复之,专以射虎为事,户岁出賨钱,口四十(口,指男口)。故世号‘白虎复夷’,一曰‘板楯蛮’”④。由此可知,辖地甚宽的汉朐忍县地,即是板楯蛮后裔杂居之地。但在东汉后期,由于汉人统治集团的种族歧视和高压盘剥,“桓帝之世,板楯数反……灵帝光和三年(180),巴郡板楯复叛,寇略三蜀及汉中诸郡。灵帝遣御史中丞萧瑗督益州兵讨之,连年不能剋,帝欲大发兵……(后)遣太守曹谦宣诏赦之,即皆降服。至中平五年(188),巴郡黄巾贼起,板楯蛮夷因此复叛,寇略城邑,遣西园上军别部司马赵谨讨平之”⑤。

综上引述可知,所谓巴郡蛮夷,实指散居在巴郡的板楯蛮后裔,丛先生所说的东汉《巴郡太守张纳碑》系其在郡之日由掾属李元等于灵帝中平五年为其刊立的功德叙中之“朐忍蛮夷,滔天蠢动,乘虚唐突”之语,亦正好与上引“中平五年,巴郡黄巾贼起,板楯蛮夷因此复叛,寇略城邑”的记载相与印证,说明此碑所云“朐忍蛮夷”,乃是指杂居在朐忍县境中的“板楯蛮后裔”,并非泛指朐忍民众,丛先生说“巴郡掾吏把治下属民称之为‘朐忍蛮夷’”①,显得宽泛而粗疏,故觉未妥。至于在《景云碑》出土近处所发现的“蛮夷邑长”印,应是汉人统治集团采取怀柔政策封赐给少数民族酋长的官印,自秦汉迄至北周800多年时间内,此印究为何时何代的遗物,则当细考。或许就在灵帝中平五年巴郡黄巾事起,朐忍板楯蛮夷寇略城邑之际,不但将立于县衙之前的《景云碑》人为地击断为两截,而且将所谓的“蛮夷邑长”印亦弃掷于近侧,其后“埋没蒿莱,反而使之完整地保存下来”。此乃笔者推测,亦未可作为确证。

(责任编辑:周 劲)

The Relics of Quren Ba County in Han Dynasty and “Jing Yu Tablet”

Ren Guiyuan

Referring to the ancient documents and filed trips, the article focuses on the development of Qu Ren county and its close connection with ancient salt making industry from Qin and Han dynasties to Northern and Southern dynasties to find the answers of the "Jing Yun Tablet" from the perspectives of the salt making, transportation and sale of the place since Han dynasty.

Qu Ren; salt making industry economy; Wan Hu city; Jiu Xianping; Jing Yun

A

1003—9864(2015)01—0064—08

K234

任桂园(1945-),男,重庆三峡学院教授。

① 刘贞安,郭文珍.(民国)云阳县志:卷一·地里[M].刻本,1935(民国二十四年).

① 丛文俊.新发现《汉巴郡朐忍令景云碑》考[J].中国书法,2005(5).

② 班固.汉书:卷二十八·地理志[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986;范晔.后汉书:卷三十三·郡国志[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986.

③ 常璩.华阳国志校补图注:卷一·巴志十三[M].任乃强,校注.上海:上海古籍出版社,1987.

① 谭其骧.中国历史地图集·西汉东汉时期[M].北京:中国地图出版社,1982.

② 常璩.华阳国志:卷一·巴志:第2册[M].刘琳,校注.成都:巴蜀书社,1984.

③ 郦道元.水经注:卷三十三·江水[M].陈桥驿,注.杭州:浙江古籍出版社,2001.

④ 宋祁,欧阳修.旧唐书:卷三十九·地理志[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986.

⑤ 王象之.舆地纪胜:卷一百八十二·夔州路·云安县[M].北京:中华书局,1992.

⑥⑦ 班固.汉书:卷二十八·地理志[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986;范晔.后汉书:卷三十三·郡国志[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986.

⑧ 常璩.华阳国志:卷一·巴志[M].刘琳,校注.成都:巴蜀书社,1984.

①② 丛文俊.新发现《汉巴郡朐忍令景云碑》考[J].中国书法,2005(5).

①② 丛文俊.新发现《汉巴郡朐忍令景云碑》考[J].中国书法,2005(5).

③ 乐史.太平寰宇记:卷一百七十八·徼内南蛮[M].四库全书影印本.上海:上海古籍出版社,1987 .

④ 常璩.华阳国志:卷五·巴志[M].刘琳,校注.成都:巴蜀书社,1984.

⑤ 范晔.后汉书:卷一一六·南蛮西南夷列传[M].影印本.上海:上海古籍出版社,1986.

①丛文俊.新发现《汉巴郡朐忍令景云碑》考[J].中国书法,2005(5).