浅析“把”字句宾语的论元角色

卢加伟

(河南科技大学外国语学院,河南洛阳,471003)

近年来,语法学家对“把”字句这个现代汉语的常见句式进行了大量的研究,一般从语法结构、语法意义、语用特点出发,其中考察较多的是把字句宾语的出现特征。比如,有对“把”的宾语语法性质的研究,存在“宾语说”、“主语说”和“后结构说”的争议;有对“把”的宾语指称性研究,存在“有定”和“无定”、“确指”和“泛指”的争议;有对把字句动词的研究,包括动词的起始变化性、“把”字宾语的影响性特点、动词价数等。[1-3]然而前人对“把”字句宾语的论元角色,尤其是在主流论元角色理论框架下的研究,并不多见。本文将应用论元角色的相关理论来分析“把”字句宾语的论元角色。

一、论元角色

一个命题由谓词(predicate)和论元(argument)构成,动词是谓词最主要的表达形式,而每一个动词都有一个规定其论元的数量和分布的论元结构(argument structure)。按照动词论元结构的要求,一定数量的论元语在命题中承担了各自的语义角色,即:论元角色。论元角色反映的是动词和论元语之间的语义关系。

论元角色在大量的相关文献之中有不同的称谓,其中包括论元角色、语义角色、语义关系、题元角色、格范畴等[4]。论元角色的概念最初是由Gruber(1965)和Fillmore(1968)提出来的,其含义是谓项(predicate)的语义特征蕴含的某些固有语义角色,这些角色表示谓项的语义内容所涉及的主体、客体、场所、起点、终点、工具等等[5-6]。论元角色一般由谓项指派(assign),谓项与论元角色之间的关系是谓项所表达的事件或活动的参与者之间的关系,因此,论元角色其性质是语义的,而非句法的,但又和句法紧密相连。它区别于论元之处在于,论元是指带有论元角色的名词性成分,在句子中占据特定的论元位置,因此具有句法属性。

有研究利用论元角色理论考察了“把”字句的主语特征。把字句的主语论元角色呈现出多样性特征,可以是动词的施事,也可以是动词的其他论元角色,甚至还可以包括不是动词的直接参与角色[7]。那么,把字句宾语的论元角色有何特点?

二、“把”字句宾语论元角色特点

(一)“把”字句宾语论元角色的多样性

从论元角色的角度来看,“把”字的宾语可以承担多种论元角色,也就是说,它具有多样性、灵活性。袁毓林在《一套汉语动词论元角色的语法指标》一文中以论元角色的分布、转换特征为指标,综合考察了现代汉语17种常见论元角色的语法表现。它们分别是:(1)施事(2)感事(3)致事(4)主事(5)受事(6)与事(7)结果(8)对象(9)系事(10)工具(11)材料(12)方式(13)场所(14)源点(15)终点(16)范围(17)命题。[8]这一套动词论元角色的语法指标比较清晰、完整地划分了汉语的论元系列。基于此,本文将展开对“把”字句宾语“多样性”的讨论。

下面对照以上17种汉语常见的论元角色分别举例逐一考察“把”字句宾语的论元角色。

(1)把个囚犯给跑了。(施事)

(2)这个影星把她迷住了。(感事)

(3)*大家把小张的处境担心坏了。(致事)①例句前标“*”,表示该句不符合汉语表达习惯;例句前标“?”表示该句被接受程度较低。

(4)*钱包把小张丢了。(主事)

(5)服务员不小心把茶杯打破了。(受事)

(6)我把衣服钉上了扣子。(与事)

(7)妈妈把毛衣织好了。(结果)

(8)家长把孩子惯坏了。(对象)

(9)*哥哥把工人是。(系事)

(10)他把毛笔写坏了。(工具)

(11)爸爸把柳条都编了箱子了。(材料)

(12)把A 调唱成了降A调。(方式)

(13)我愿意把牢底坐穿。(场所)

(14)*一个犯人把监狱里跑了。(源点)

(15)夫妻双双把家还。(终点)

(16)*这把椅子把两百块钱卖。(范围)

(17)*他们把那个地方不错觉得。(命题)

如上例所示,“把”字的宾语不可以承担致事、主事、系事、源点、范围和命题六种论元角色,除此之外,“把”字的宾语可以承担施事、感事、主事、受事、与事和结果等11种论元角色。这与传统看法中认为“把”的宾语在意念上必定是后面谓语动词的受事相反。可见,“把”字句宾语的论元角色呈现出多样性,这同样也意味着构成“把”字句的动词在语义特征和句法结构上具有复杂性。

虽然“把”字句宾语的论元角色呈多样性分布,但是多样化的宾语又具有定指性的特点。“把”字句宾语论元角色的定指性是指“把”字宾语具有具体、受限的指称。“这、那”之类的指称代词可以用来表示指称,但是“把”字句宾语之前常常没有这样的限定词(例如上面的例句所示),“把”字句宾语所传达的信息是已知信息,至少是说话人已知的信息。

另外,值得说明的是(13)、(15)两句。

(13)我愿意把牢底坐穿。(场所)

(15)夫妻双双把家还。(终点)

“把”字句宾语承担场所、终点两种论元角色的情况是很少见的,而且仅有的几种情况几乎全部出现在汉语的习惯用语当中。(13)和(15)句中的“把牢底坐穿”,“把家还”就属于习惯用语(试比较“*把监狱坐穿”,“*把宿舍还”),而不属于典型的“把”字句,因此下文部分讨论暂且不把(13)和(15)两句考虑入内。

(二)“把”字句宾语论元角色的强受事性

1.强受事性

“把”字句宾语的论元角色多种多样,它们又有一定的共性。Dowty(Saeed,1997)把语义角色确立为“原型施事”(proto-agent)和“原型受事”(proto-patient)两大类。原型施事的论元特点包括自主性、感知性、使因性、位移性和自立性五项主要特征;原型受事的论元特点包括变化性、渐成性、受动性、静态性和附庸性五项主要特征,根据论元角色的这些具体特性的聚合来实现句子的论元选择(argument selection)。[9]原型角色的理论旨在找到论元角色和语法功能的映射关系。基于这一理论,施事者和受事者是一对相对概念,也就是说,一个论元角色可以比另外一个论元角色具有更强或更弱的施事性或受事性。

前述节各例句中,(1)中作施事和(2)中作感事的“把”字句宾语具有“自主性”和“感知性”,因此具备“原型施事”的特点。

然而宾语做施事、感事的“把”字句在汉语中的数量远远小于做受事、结果、对象等论元的“把”字句,因此“把”字句宾语的论元角色主要体现在“原型受事”上。表1列举了(5)-(12)句中“把”字句宾语包含的“原型受事”的论元特征。

表1 (5)-(12)句“把”字句宾语包含的论元特征

从表1可以看出,(5)-(12)各“把”字句宾语无一例外地包含“变化性”的论元特征,因此可以说,汉语典型的“把”字句中的“把”字宾语均受到“把”字句动作或事件给予的较强影响。因此,“强受事性”构成“把”字句宾语论元角色的又一个特点。

2.影响既成性

“把”字句宾语论元角色的强受事性也表现在其论元角色具有“影响既成性”。前述列举了“把”字句宾语可以承担的11种论元角色,仔细分析这11个例句,很容易发现各句都描写了一个过去的、完成的事件,如:

1a.把个囚犯给跑了。(施事)

2a.这个影星把她迷住了。(感事)

3a.服务员不小心把茶杯打破了。(受事)

4a.我把衣服钉上了扣子。(与事)

5a.妈妈把毛衣织好了。(结果)

6a.家长把孩子惯坏了。(对象)

下面我们用前六个句子举例说明。如果把各句中的“了”字去掉会得到下面几个句子:

1b.*把个囚犯给跑。(施事)

2b.?这个影星把她迷住。(感事)

3b.?服务员不小心把茶杯打破。(受事)

4b.?我把衣服钉上扣子。(与事)

5b.?妈妈把毛衣织好。(结果)

6b.?家长把孩子惯坏。(对象)

显然,去掉表示动作终了标志的“了”字后,1b.句是一个错误的“把”字句。其余五句话均呈现出了一定的不自然性,却仍然可以接受,原因在于句中动词“迷住”“打破”“钉上”“织好”“惯坏”由“动词+补语”构成(如“迷+住”,“打+破”等),构成的动词本身已经具有动作完成性。因此,“把”字句宾语论元角色具有“影响既成性”。

用这种方法分析前节其余各例可以得到同样的结论(13、15两个非典型“把”字句除外)。下面这个例子还可以进一步证明“把”宾语论元角色的影响既成性:

7a.他骗了我,我得记住这个教训。

7b.他把我骗了,我得记住这个教训。

8a他骗了我,可是我没有上当。

8b*他把我骗了,可是我没有上当。[2]

从施事的角度来讲,“他骗了我”意味着施事完成了欺骗行为,而受事是否接受到了这一行为的影响并不确定(虽然通常理解为受事接受了这一行为的影响),因此7a和8a都可以接受。然而“把”字句强调对受事影响的完成性,所以8b因句义自相矛盾而不能成立。

3.强受事性构成“把”字句转化的制约条件

那么,“把”字句宾语的强受事性是否构成一般句式“SVO”向“把”字句转化的一个制约条件呢?下文将通过举例来论证。

首先,SVO向“把”字句转化具有一定的制约条件。

9a.服务员不小心打破了茶杯。

9b.服务员不小心把茶杯打破了。

9a.是一般SVO句式,9b是“把”字句,我们可以看到,由例9中的一般句式可以转换得到一个合法的“把”字句。但是这并不意味着这两个句式可以自由转换,例如:

10a.妹妹听音乐。

10b.*妹妹把音乐听。

例10中10a向10b转化得到了一个错误的“把”字句。可见,SVO句式向“把”字句转换是有一定限制的。为了探求这种制约条件,我们分析例10中两句涉及到的论元角色。

“妹妹”在例10两句中得到的论元角色是感事,我们首先分析主语承担感事的论元角色是否能够构成SVO句式向“把”字句转换的制约条件。我们来分析下面这个例子:

11a.弟弟激怒了爸爸。

11b.弟弟把爸爸激怒了。

和例10一样,“弟弟”在例11两句中得到的论元角色同样是感事,然而一般句式11a向“把”字句11b的转化却是很顺利。可见,由一般句式向“把”字句转化的条件限制不在于主语承担感事的论元角色。我们来分析例10和例11各句宾语承担的论元角色。

例10中的“音乐”承担受事的论元角色,例11中的“爸爸”同样承担受事的论元角色。作为受事,两者不同之处在于,例10中的“音乐”没有接受到动词“听”带来的影响,而例11中的“爸爸”却接受到了动词“激怒”带来的影响。同样的道理,我们可以说上述例9中SVO句式向“把”字句顺利转化的一个条件是,例句中承担受事论元角色的宾语“茶杯”接受了动词“打破”带来的影响。从Dowty的“原型角色”理论的角度来讲,动词宾语具有“变化性”的论元特征,是一般句式向“把”字句转化的一个条件。

又如下面例4中,SVO句式12a不能向“把”字句12b顺利转化,因为“看”这个动作不可能对承担受事论元角色的宾语“日出”带来任何影响。

12a.我们看日出。

12b.*我们把日出看。

我们的结论是,作为受事的“把”字句宾语接受动词的影响,具有强受事性(或者“变化性”),并且“把”字句宾语的强受事性是一般“SVO”句式向“把”字句顺利转化的一个条件。

三、“把”字句宾语论元角色的指派

上文讨论了“把”字句宾语论元角色的多样性和强受事性,它的这些特性是和动词角色指派(assignment)紧密联系的。动词的每一个论元只能指派给一个论元角色,动词所涉及的每一个论元角色只能由一个名词短语担当,这是管辖与约束理论(Government and Binding Theory,简称GB理论)的一个基本思想。[10-11]这一节考察动词如何指派“把”字句宾语的论元角色。

“把”字句中的“把”字,虽然有少数学者认为是助动词或副动词,不过因为“把”字确实在其宾语与动词之间起到了中介作用,因此更多的人还是倾向于将其视作介词。[10]在“把”字句中,能否简单地认为“把”的宾语就是从原来的动词宾语用介词“把”提前得来的呢?表面上看,有些“把”字句中宾语可以还原到动词之后,例如:

(13)我把作业认真地完成了。→我认真地完成了作业。

(14)她把教室打扫干净了。→她打扫干净了教室。

但是,因为还有大量的把字句,“把”的宾语无法还原到动词后面。例如:

(15)解放军战士把落水儿童救到了岸上。→*解放军战士救落水儿童到了岸上。

(16)花匠把空地都种上了鲜花。→*花匠都种上了空地鲜花。[12]

因此,不能简单地认为“把”的宾语就是从原来的动词宾语用“把”提前得来的。与传统语法不同,用生成语法框架下的轻动词结构可以较好地解释“把”字句宾语论元角色分配问题。

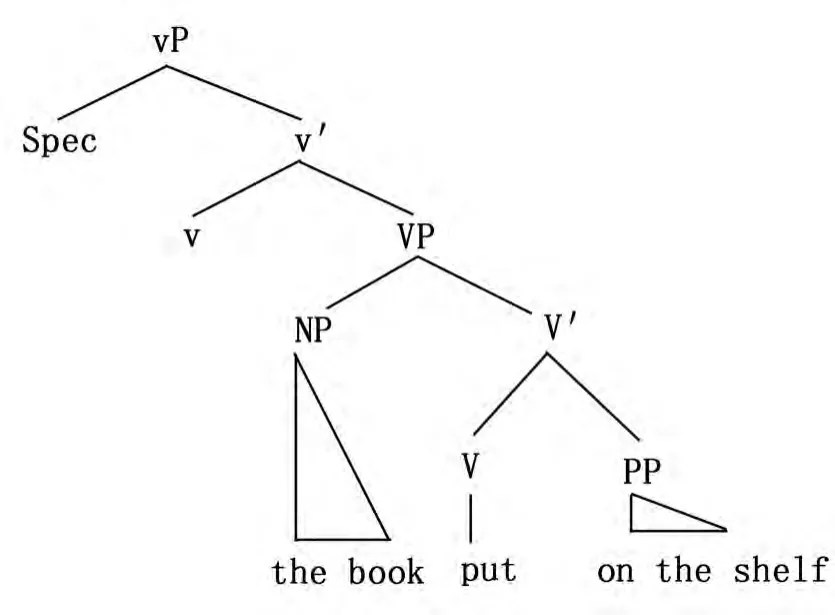

图1 双分支结构

首先,我们看轻动词结构。在X-阶标理论中,每个节点支配的分支不得多于两个,即:双分支结构原则。而对于动词带有两个补语成分的结构则采用了一种巧妙的VP-壳的方式来解释,例如“put the book on the shelf”,其结构如图1所示。图1中的双分支结构实际上是把“put”当成了一个复杂的动词,它有两个动词组成,一个是v,即轻动词(light verb);另外一个是V,即put的“匮乏形式”(impoverished version of the verb),轻动词和动词的匮乏形式在表层表现成为同一个动词“put”。[13]

图2 “把”字句的双分支结构

如图2所示,“把”字位于VP外壳的中心语位置。正如图1中v的位置,“把”字占据了一个轻动词的位置。从这个意义上来讲,“把”字构成的不是介词词组(汉语传统语法认为“把”字构成介词词组),“把”字是V(“打破”)的轻动词形式,而V(“打破”)是动词的“匮乏形式”。与图1不同的是,在“把”字句中轻动词和动词的匮乏形式在表层没有表现成为同一个动词,而是表现成了“把”和“打破”两个词语。

宋国明(1997)指出,甲乙两节互相统制,若甲节为词首则甲管辖乙;若甲管辖乙则甲能把论元角色传给乙。[10]图2表明,“把”字所占据的轻动词v的位置管辖NP2(茶杯),因此具有指定论元角色的作用。由此我们得到的结论是:“茶杯”受事的论元角色是有“打破”的轻动词“把”字指派的。

通过上文的分析,我们可以看出“把”字句的“把”字句宾语具有以下两个特点:论元角色的多样性和强受事性。前者是基于传统的论元角色理论进行考察的,旨在说明“把”字句宾语的灵活性。后者是基于Dowty的原型论元角色理论进行考察的,旨在找出多样化的“把”字句宾语论元角色在强弱方面存在的共性。本文还对“把”字句宾语论元角色的指派从一个全新的角度进行了探讨,指出轻动词结构可以较好地解决“把”字宾语论元指派问题,希望可以为“把”字句的研究提供一点可资借鉴的东西。

[1] 沈阳.名词短语的多重移位形式及把字句的构造过程与语义解释[J].中国语文,1997(6).

[2] 张伯江.被字句和把字句的对称与不对称[J].中国语文,2001(6).

[3]张旺熹.“把”字句的位移图式[J].语言教学与研究,2001(3).

[4] 高明乐.题元角色与题元角色理论[J].现代外语,2003(2).

[5] Gruber,J.S.Studies in Lexical Relations[D].MIT,1965.

[6] Fillmore,W.The Case for Case[C]//Universals in Linguistic Theory,ed.,by Emmon Bach and Robert T.Harms,New York:Holt,Rinehart and Winston,Inc,1968:1-88.

[7] 陈静.把字句主语的语义角色[J].阳学院学报,2010(2).

[8] 袁毓林.一套汉语动词论元角色的语法指标[J].世界汉语教学,2003(3).

[9] Saeed.J.Semantics[M].London:Blackwell Publishers Ltd,1997.

[10] 宋国明.句法理论概要[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[11] 程工.评题元原型角色与论元选择[J].国外语言学,1995(3).

[12] 邵敬敏.现代汉语通论[M].上海教育出版社,2001.

[13] 柯飞.汉语“把”字句特点、分布及英译[J].外语与外语教学,2003(12).