耕地非农化风险及增值收益分配机制研究

——以哈尔滨市为例

宋 戈, 霍圣夫, 邹朝晖

(1.东北大学土地管理研究所, 辽宁 沈阳 110819;2.东北农业大学资源与环境学院, 黑龙江 哈尔滨150030)

耕地非农化风险及增值收益分配机制研究

——以哈尔滨市为例

宋 戈1,2, 霍圣夫1,2, 邹朝晖1

(1.东北大学土地管理研究所, 辽宁 沈阳 110819;2.东北农业大学资源与环境学院, 黑龙江 哈尔滨150030)

研究目的:探寻合理分配耕地非农化增值收益的方法,从耕地非农化风险角度构建增值收益分配机制。研究方法:联盟利益分配机制,模糊综合评价法。研究结果:在耕地非农化中,各权利主体所担风险从高到低依次为农民、中央政府、地方政府、村集体;假设各权利主体参与征地行为是一种投资行为,各权利主体耕地非农化增值收益分配比例为中央政府占26%,地方政府占22%,村集体占17%,农民占35%;运用“联盟利益分配机制”测算耕地非农化各权利主体之间的增值收益分配比例是可行的。研究结论:以缩小征地范围、尊重农民意愿为条件制定征地补偿标准不仅体现补偿公平原则,也符合通过市场机制对农民进行补偿的改革方向。

土地制度;耕地非农化;风险;增值收益分配;机制

耕地非农化即为耕地转为城市建设用地,在这一过程中,参与增值收益分配的权利主体主要有中央政府、地方政府、村集体及农民[1]。当前由于征地范围过大,增值收益分配不公引发的社会问题日益突显,全国70%以上的上访案件和67%的农村群体性突发事件均是增值收益分配不合理问题[2],面对这些问题,亟需通过调控手段来平衡耕地非农化过程中各权利主体之间的利益分配。中央政府高度重视失地农民的利益问题,党的十八届三中全会以及2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中均明确指出,要缩小征地范围,建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制,合理提高个人收益。如何通过改革现有利益分配机制,公平合理地让失地农民分享工业化、城市化所带来的利益,已经成为当前理论和实践中迫切需要研究和解决的问题[3]。目前,在西方土地发展权研究的影响下[4],以发展权为理论依据的失地农民参与增值收益分配理念正在被越来越多的学者所接受[5],耕地非农化对经济社会效益产生积极影响的同时,也存在着明显的负作用,其负作用的根本原因在于增值收益的非公平分配。国内学者从征地制度改革[6]、出让制度改革[7]、租税费制度改革[8]、产权制度创新[9]、财税制度改革[10]等角度,分析耕地非农化增值收益分配体制的建立,为推进增值收益合理分配起到积极的作用。实际上,在耕地非农化过程中,存在社会稳定风险及失地农民生存风险[11],而已有研究却忽略了耕地非农化增值收益分配中风险因素,仅考虑耕地未来年期收益并将其纳入征地补偿。现实中耕地非农化增值收益大部分被政府所得(主要是地方政府),政府占据强势地位,由增值收益分配关系引发的矛盾日益尖锐。以往研究很少涉及各权利主体以何种方式分配增值收益以及具体应分得多少比例。在耕地非农化中,通过征收政府可获得大量的增值收益,农民缺乏与政府(主要是地方政府)谈判的能力,仅依靠政府进行征地补偿很难实现增值收益的公平分配。传统的增值收益分配方式存在诸多弊端,兼顾公平和效率,应考虑耕地非农化的风险因素,将其纳入耕地非农化收益中,并采取科学方法,明确各权利主体在耕地非农化增值收益中的分配关系和分配比例。为此,本文以哈尔滨市为例,引入“联盟利益分配机制”,提出假设,考虑各权利主体投资及所担风险情况,应用模糊综合评价法,定量地确定各权利主体之间耕地非农化增值收益分配比例。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

哈尔滨市地处中国东北北部,松嫩平原东南部,是黑龙江省会城市,辖8区10县,本文研究区范围为南岗区、道里区、道外区、香坊区、松北区、平房区、呼兰区、阿城区8区,不包括10县。2011年末研究区土地总面积70.9×104hm2,其中耕地面积32.07×104hm2,较2010年末耕地面积减少2400 hm2,年末总人口471.5×104人,其中城镇人口339.7×104人,农业人口131.8×104人,人均耕地面积0.068 hm2,农作物播种面积33.15×104hm2。2011年,哈尔滨市GDP总量达4243.4×108元,排名全国第25名,人均GDP 3.99×104元,在全国336座城市、地区中仅排名第107位,相比于其他发达城市,哈尔滨市还处于加速发展阶段,经济文化发展还比较落后,被征地农民文化素质偏低,观念保守落后,非农产业劳动技能较低,被征地农民失地后所面临的风险更大。随着研究区城市化、农民市民化进程的加快,耕地非农化越发频繁,因征地补偿费偏低而引发的征地纠纷屡屡发生,其中涉及农户多,调节难度大且易激化,已成为威胁社会稳定的重要因素,合理分配耕地非农化增值收益是十分重要而紧迫的问题。

1.2 数据来源

社会经济数据来源于哈尔滨市国民经济和社会发展统计公报(2011)、《中国乡镇企业及农产品加工业年鉴(2012)》;人口及耕地面积数据来源于《哈尔滨统计年鉴(2012)》;农作物产量、产值及成本数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编(2012)》;研究区典型开发区“五通一平”开发费用来源于哈尔滨市国土资源局土地储备统计数据(2011);研究区征地区片综合地价数据来源于哈尔滨市城区征地区片综合地价表(2010)。

2 耕地非农化增值收益分配测算方法

2.1 耕地非农化增值收益分配的前提假设

假设Ⅰ:中央政府、地方政府、村集体及农民组成一个“联盟体”,联盟体伙伴之间不能以牺牲某个成员的利益为代价而换取其他成员的利益,否则,将影响该成员的积极性,成为该联盟的不和谐因素,中央政府为联盟伙伴1,地方政府为联盟伙伴2,以此类推,联盟伙伴之间按“利益共享,风险分担”的原则进行分配。

假设Ⅱ:作为征收依据的公共利益具有必须性、必要性、当下性以及迫切性,应是所有人都认可的,如国防利益、重要交通与基础建设事项、教育、公共卫生等,除此公共利益以外,将耕地转为城市建设用地的行为,农民理应是耕地产权转让的受益人。基于此,本文提出一种基于农户意愿的发展权分配设想,即农民希望通过耕地转为城市建设用地分享城市化成果。将各权利主体参与征地行为看作是一种分享城市化成果的投资行为,联盟伙伴之间合作,“产出”的“产品”为稀缺的城市建设用地资源。

假设Ⅲ: 在征收过程中,国家不再对村集体及农民进行征地补偿,而是各联盟伙伴“合作”后,根据其投入的资金及承担的风险确定分配比例。

2.2 耕地非农化增值收益分配计算方法

在耕地转为城市建设用地过程中,设该“联盟体”由中央政府、地方政府、村集体和农民4个成员组成,V为“联盟体”在耕地非农化过程中获得最终总收益,各伙伴的投资额为Ii,伙伴i所承担的风险为Ri,则伙伴i的收益vi为:

式1中,Ri为风险系数,表示与伙伴i相关的风险事件发生的概率,且Ri∈(0,1),它是对伙伴i所承担风险的评价。

根据式1,联盟体中伙伴的收益分配比例αi为:

通过式2可计算出各权利主体的收益分配比例,首先应明确耕地非农化各投资主体的投资额及风险构成。

3 耕地非农化投资主体的投资额及风险的构成

3.1 投资主体的投资额构成

耕地非农化权利主体包括中央政府、地方政府、村集体和农民,其各主体的投资额具体包括:(1)中央政府在耕地非农化中损失的是耕地资源提供的粮食安全价值及生态价值,因此,中央政府的投资额为这两种价值之和。(2)地方政府在耕地非农化中投入基础设施建设成本,其投资额为“五通一平”开发费用。(3)村集体经济组织是集体土地的所有者,在耕地非农化中村集体放弃其法律上所拥有的土地所有权形成的单位面积土地价格,因此,村集体的投资额为征地区片综合地价。(4)农民是村集体土地的使用者,在耕地非农化中农民损失的是耕地资源为农民提供的耕地资源经济价值、耕地资源社会保障价值及耕地资源就业保障价值,因此,农民的投资额为这三种价值之和。

3.2 风险构成及确定依据

按照一般性和定量化原则,耕地非农化中的风险主要是由各权利主体承担的社会稳定风险R社(包括粮食安全风险、经济发展适应性风险和生态环境效应风险)及农民生存风险R农(包括收入水平风险、就业压力风险和长远生计保障风险)两部分构成。从“联盟体”整体来看,社会稳定风险属于该整体的外部风险,农民生存风险属于该整体的内部风险。

3.2.1 社会稳定风险确定依据 社会稳定风险包括粮食安全风险、经济发展适应性风险和生态环境效应风险,其风险的确定依据分别为:(1)粮食安全风险。随着研究区经济建设步伐的加快,部分耕地被转为城市建设用地,耕地资源的数量减少,通过占补平衡和表土剥离技术等手段保护耕地与实际耕地质量仍有一定程度的偏离[12],严重威胁国家粮食安全,产生粮食安全风险。(2)经济发展适应性风险。现实中,地方政府以以地敛财的方式推动地区经济发展[13],其土地财政主要来源于耕地非农化增值收益,由此造成经济发展的不可持续性,产生经济发展适应性风险。(3)生态环境效应风险。耕地具有多种生态服务功能[14],耕地非农化对周边的生态环境产生一定的负面影响,威胁城市及周边地区生态环境健康[15],产生生态环境效应风险。

3.2.2 农民生存风险确定依据 农民生存风险包括收入水平风险、就业压力风险和长远生计保障风险,其风险的确定依据分别为:(1)收入水平风险。耕地非农化导致以农业生产为主的农民家庭收入减少[16],农民的文化素质和劳动技能整体偏低,社会转型能力较差,使得失地农民在未来的生活中逐步陷入贫困,产生失地农民收入水平下降风险。(2)就业压力风险。耕地非农化后,虽然农民得到了货币化的政策性补偿,但远不能满足农民生活质量的提高,多数失地农民仍然选择外出打工维持生活,其就业状况十分不稳定[16]。就业成为他们失去土地后面临的最大困难,产生失地农民就业困难风险。(3)长远生计保障风险。尽管政府不断地探索农民社会保障制度,取得一定效果,但绝大多数失地农民仍然没有参保[17]。耕地非农化后,农民便失去了耕地,即失去最稳定的长远生计保障,产生失地农民长远生计保障风险。

4 各权利主体投资额及风险系数的确定

耕地非农化过程中,耕地减少引发了社会、经济及生态问题,因此,须考虑耕地非农化增值收益分配中各级政府及村集体应共同承担风险。同样,面对失地农民可能存在的生存风险,也应考虑在耕地非农化增值收益分配中政府与村集体应共同为其分担的风险。为此,本文应用模糊综合评价法对各权利主体所担风险进行风险系数测算。

4.1 各权利主体投资额的确定

4.1.1 中央政府投资额

(1)耕地资源粮食安全价值。

粮食安全价值采用人们需要的最低生活保障金额加以测算[18],公式为:

式3中,P4为耕地资源的粮食安全价值,Ba为人均月最低生活保障金额,r为贴现率(土地还原率),m为耕地资源能够养活的人口数量。

土地还原率的确定采用安全利率调整法,公式为:

式4中,r为土地还原率,r1为安全利率(定期存款利率),b为风险调整值。

2011年底,中国一年期定期存款利率为3.25%,以此作为土地资源价格的安全利率。同年银行一年期贷款利率为6.31%,以此作为风险基数。2011年银行经营利润为20%①数据来源于中国人民银行2011年中国货币政策执行报告。,资本经营风险[19]为6.31%-3.25%-0.65%=2.41%②银行的贷款利率并不全由风险构成,它是银行经营资本并最终要获得利润的资本价格。这一价格首先要扣除银行的成本,在此忽略经营成本,而只扣除资本的存款利率,这是经营的主要成本,其次,再扣除银行的经营利润。,土地还原利率为: r=3.25%+2.41%=5.66%。2011年研究区人均最低生活保障金为360元/月,耕地资源可供养的人口数m为15人/hm2,经计算,研究区耕地资源粮食安全价值为114.49×104元/hm2。

(2)耕地资源生态价值。

耕地资源生态价值的测算公式为:

式5中,P5为耕地资源生态价值,Va为中国耕地生态服务年价值的平均值,ke为生态服务价值修正系数,r为贴现率(还原率)。

结合区域自然条件的差异,对生态服务价值进行系数修正,其公式为:

式6中,ke为生态服务价值修正系数,bi为研究区耕地生态系统的潜在经济产量,B为全国一级耕地生态系统单位面积平均潜在经济产量。

根据已有研究成果获得数据,B值为10.69 t/hm2[20],bi值在各农业区域各异,经测算,哈尔滨市耕地生态系统的潜在经济产量bi为7.8 t/hm2[20],中国耕地资源生态服务的年平均价值Va为5140.9元/hm2[21],经计算,研究区耕地资源生态价值为6.63×104元/hm2。

(3)中央政府投资总额。

中央政府的投资总额为:耕地资源粮食安全价值+耕地资源生态价值=121.12×104元/hm2。

4.1.2 地方政府的投资额 地方政府在耕地非农化中投入基础设施建设成本,包括宗地红线外土地开发费和宗地红线内土地开发费,依据研究区典型开发区的宗地情况,宗地红线外“五通”和红线内“场地平整”的开发费取119.28元/m2③数据来源于哈尔滨市国土资源局土地储备统计数据。,地方政府的投资额为119.28元/m2。

4.1.3 村集体的投资额 村集体在耕地非农化中放弃其法律上所拥有的土地所有权形成的单位面积土地价格,其投资额为研究区征地区片综合地价,I集=98.76元/m2④取研究区征地区片综合地价平均价格。,村集体的投资额为98.76元/m2。

4.1.4 农民的投资额

(1)耕地资源经济价值测算。

采用收益还原法测算耕地实际生产价值,其计算公式如下:

式7中,P1为单位面积耕地经济生产价格,α为土地纯收益,r为土地还原率。

选取研究区典型的水田作物稻谷与旱田作物玉米和大豆作为参照物。经测算,2011年研究区稻谷纯收益为667.2元/t;玉米纯收益为459.3元/t;大豆纯收益为1058.1元/t⑤根据这三类农作物的总产量、总成本和总产值数据,从而计算出单位产量的成本及单位产量产值,二者之差便是作物单位产量的净收益。,结合研究区2011年3种农作物的产量,测算得出总纯收益为11.62×108元。根据以上3种农作物的播种面积占研究区农作物播种总面积的比例,测算得出2011年所有农作物的纯收益13.36×108元,进而得出单位面积耕地年净收益为4165.88元/hm2。

2019年,我们启动了第二轮改版升级,增加页码,优化栏目,快递寄刊。在自我反思中完善,在创新服务中前行。

根据研究区单位面积耕地年净收益及还原率,测算得出研究区耕地资源经济价值为7.36×104元/hm2。

(2)耕地资源社会保障价值。

依据《农用地估价规程》,耕地的农民生存保障纯收益是以城市居民的最低社会保障为标准计算的。单位面积耕地社会保障价格计算公式为:

式8中,P2为单位面积耕地社会保障价格,Yam为a年龄男性公民保险费趸缴金额基数,Yaw为a年龄女性公民保险费趸缴金额基数,b为男性人口占总人口的比例,c为女性人口占总人口的比例,Mi为农民月基本生活费(月保险费领取标准),Mo为月保险费基数,Aa为被评价地区人均耕地面积。

2011年底,研究区人均耕地面积为0.068 hm2,男性人口比例b为49.7%,女性人口比例c为50.3%,Yam和Yaw分别为23112.30元和23672.63元①,Mi农民基本生活费由研究区最低农村保障金来代替,为125元/人·月,月保险费基数Mo统一取100,经计算,研究区耕地资源社会保障价值为32.51×104元/hm2。

(3)耕地资源就业保障价值。

耕地资源就业保障价值的测算公式为[22]:

式9中,P3为耕地资源的就业保障价值;C为当地乡镇企业人均固定资产原值;A为被评价地区人均耕地面积。

(4)农民投资总额。

农民的投资总额为:耕地资源经济价值+耕地资源社会保障价值+耕地资源就业保障价值=154.09×104元/hm2。

4.2 各权利主体风险系数的确定

以农民生存风险系数为例,不难得到因素集U={收入水平风险,就业压力风险,长远生计保障风险},根据其对农民生存风险影响程度的不同,运用层次分析法确定各因素相应的权向量A={0.1638,0.2973,0.5389}。因素评价集为V={高,较高,中等,较低,低},并赋予评价集各元素以量值V=(0.9,0.7,0.5,0.3,0.1),表示评价集各元素与农民生存风险数值大小的对应关系。

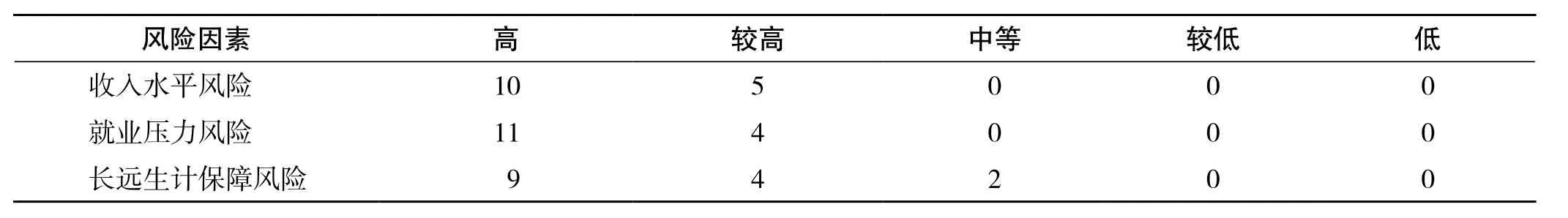

邀请15名专家组成农民生存风险评估小组,对各风险因素影响程度的高低进行评价,得到评价结果(表1),在此基础上构造农民生存风险模糊评价矩阵(式10),把每个因素各等级的评价结果折合成[0,1]区间的数值,得到了各因素的模糊向量:R1、R2和R3。

表1 农民生存风险的评价结果Tab.1 Results of farmer survival risk evaluation

农民生存风险模糊评价矩阵为:

对模糊矩阵进行复合运算,得到农民生存风险的模糊评价向量:

B中各分量之和已经为1,不再进行归一化处理,进而确定农民即伙伴4所担的农民生存风险系数为:

同理,可确定其他伙伴承担的农民生存风险系数为:R1农=0.3574,R2农=0.3122,R3农=0.4611。

与农民生存风险的计算过程相似,采用模糊综合评价法,计算社会稳定风险系数R社为:R1社=0.6777,R2社=0.5393,R3社=0.2833,R4社=0。

伙伴i总的风险系数计算公式为:

经计算,各伙伴风险系数分别为: R1=0.7929,R2=0.6831,R3=0.6138,R4=0.8157。

5 耕地非农化增值收益分配机制的建立

在耕地非农化中,中央政府主要通过税收参与增值收益的分配,在这种格局下,中央政府仅是收取一定的管理费用,并未考虑其做出耕地转为城市建设用地决策之后应承担的由于耕地减少而产生的粮食安全、生态环境效应等社会稳定风险,也并未考虑失地农民面临的生存风险,中央政府扮演的角色只是体现在政策制定这一初始阶段。另一方面,中央政府作为国家公共利益的代表者和维护者,在耕地非农化中损失的是耕地为国家带来的粮食安全价值及生态价值,以此作为中央政府参与耕地非农化的投资额,并将中央政府在耕地非农化中所担风险考虑在内来确定增值收益的分配比例。依据上述测算结果,中央政府耕地非农化的投资额为121.12元/m2,风险系数为0.7929,进而测算出中央政府参与耕地非农化增值收益分配的比例为26%。

地方政府作为中央政府的“委托代理人”,执行中央政府的决策,但是这种委托代理关系会因为信息不对称或集团利益相悖等原因而产生逆向选择,即中央政府希望通过耕地非农化这一举措提高土地利用效率,增加地区经济收入,完善区域基础设施建设,而地方政府则更多地注重地方政绩和短期经济效益,以地敛财,与农民及村集体之间通过一次性交易征得稀缺的耕地资源,再通过土地的出让获取巨额的耕地非农化增值收益额,在这种分配格局下,地方政府往往追求的是经济利益最大化,并未考虑由于耕地减少而引发的社会稳定风险及失地农民今后的生存风险。另一方面,地方政府在耕地非农化中所投入的主要是土地的开发费用。依据上述测算结果,地方政府耕地非农化的投资额为119.28元/m2,风险系数为0.6831,进而测算出地方政府参与耕地非农化增值收益分配的比例为22%。

村集体是农民集体土地所有权的主体,村集体与农民有着共同的利益目标,是农民的利益代表,但是,村集体不仅仅肩负农民集体的利益,同时也有自己的利益诉求:一方面,村集体希望通过耕地非农化这一举措改变农村的道路交通状况和基础设施建设,从而带动农村非农经济的发展;另一方面,如果只注重土地的经济价值,往往会忽视土地作为农民生活保障的社保价值,作为涵养水源、孕育生物的生态价值等。因此,村集体在耕地非农化中不仅要承担失地农民的生存风险,也要承担一定的社会稳定风险,在耕地非农化中村集体放弃其法律上所拥有的土地所有权形成的单位面积土地价格,即征地区片综合地价,以此作为村集体耕地非农化的投资额。依据上述测算结果,村集体耕地非农化的投资额为98.76元/m2,风险系数为0.6138,进而测算出村集体参与耕地非农化增值收益分配的比例为17%。

在耕地非农化中,农民是最重要的参与主体,在这一过程中,农民福利水平变化最大,失去了传统的生活保障,若不能从征地补偿中获得较高的赔偿,便难以维持生计,而农民更多的是纯农业劳动者,一旦失去土地,就业将会成为最大的困难。在现实中,农民是耕地非农化中最弱势的群体,在征地补偿问题上,农民基本没有讨价还价的能力,农民生存风险是失地农民最主要的风险,因此,将失地农民生存风险考虑在增值收益的分配中,可提高失地农民获得的征地补偿。另一方面,农民在耕地非农化中损失的是耕地为农民提供的耕地资源经济价值、耕地资源社会保障价值及耕地资源就业保障价值,以此作为农民耕地非农化的投资额。依据上述测算结果,农民耕地非农化的投资额为154.09元/m2,风险系数为0.8157,进而测算出农民参与耕地非农化增值收益分配的比例为35%。

6 结论与讨论

本文引入“联盟利益分配机制”,将各权利主体看作是组成联盟体的联盟伙伴,确定了各权利主体耕地非农化增值收益的分配比例。研究表明,各权利主体参与分配耕地非农化增值收益比例的高低受其投资额及所担风险大小影响,各权利主体投资额及所担风险越大,所获得的增值收益分配比例越高。

(1)各权利主体所担风险有农民生存风险及社会稳定风险,其中,农民生存风险是农民及村集体主要承担的风险,社会稳定风险是中央政府及地方政府主要承担的风险。

(2)由于现行征地范围过大,征地补偿标准不包括耕地转为城市建设用地过程中产生的增值收益,农民作为耕地产权的经营者,理应是耕地产权转让的受益人,为此,本文界定了征地范围,假设各权利主体参与征地行为是在分享城市化成果的投资行为,在此基础上测算各方投资额,其各权利主体投资额从高至低依次为农民、中央政府、地方政府、村集体。在承担风险方面,各权利主体所担风险从高到低依次为农民、中央政府、地方政府、村集体。失地农民是耕地非农化过程中福利变化最大的群体,也是承担风险最大的群体,因此,在耕地非农化增值收益分配中,农民理应获得最高的比重。

(3)在耕地非农化增值收益分配比例中,本文兼顾了国家、集体及个人的利益分配,其中,中央政府占26%,地方政府占22%,村集体占17%,失地农民占35%,这种分配格局平衡了中央政府与地方政府的分配比例,有助于中央推动新农村建设,而通过降低地方政府对土地财政的依赖,一方面可以使村集体及失地农民获得更高收益,另一方面使地方政府更加重视土地的高效利用,防止城市盲目扩张,进而有效地集约节约利用土地,符合未来土地制度改革的方向。

本文探索一种合理分配耕地非农化增值收益比例的方法,运用“联盟利益分配机制”,将风险因素考虑到耕地非农化增值收益的分配中,测算各权利主体在收益分配中所占比重。研究表明,在耕地非农化增值收益分配中,风险因素是不可回避的关键因素,当前仅以耕地的未来年期收益进行征地补偿是不合理的。本文所指出的两种主要风险是基于耕地非农化中普遍存在的两种风险,对于不同地区,可能存在其他的风险,且各权利主体承担的耕地非农化风险大小也可能是不同的,因此在测算中存在一定的地域性。另外,本文测算的是耕地转为城市建设用地的增值收益分配比例,而城市建设用地又包括商业用地、住宅用地及工业用地,针对不同的用地类型如何建立分配机制,并未做进一步地细分;所考虑的风险因素也是各权利主体在耕地非农化中都应承担的风险,而对于不同的主体,各自承担的风险会有所不同,如何建立各权利主体风险评估体系,各主体之间如何相互比较各自所担风险的大小,进而影响耕地非农化增值收益的分配,仍然是今后研究的重点。

(

):

[1] 彭开丽,张鹏,张安录.农地城市流转中不同权利主体的福利均衡分析[J] .中国人口·资源与环境,2009,19(20):137 - 142.

[2] 宋全成.中国城市化进程中失地农民问题及对策——非自愿移民与社会学研究的双重视角[J] . 社会科学辑刊,2009,(2):43 -48.

[3] 刘小红,郭忠兴,陈兴雷.农地权利关系辨析——家庭土地承包经营权与集体土地所有权的关系研究[J] . 经济学家,2011,(8):51 - 56.

[4] Anthony U E, Paul O, Rod G. A neo-institutional economic critique of the system for allocating urban land and development rights in Nigeria[J] . Habitat International, 2008,(3): 121 - 135.

[5] 朱一中,曹裕.农地非农化过程中的土地增值收益分配研究——基于土地发展权的视角[J] . 经济地理,2012,32(10):133 -138.

[6] 毛振强,卢艳霞,李宪文,等.土地征收和出让中不同集团利益取向的理论分析——兼论对耕地保护的影响[J] . 中国土地科学,2008,22(3):11 - 19.

[7] 朱丽娜,石晓平.中国土地出让制度改革对地方财政收入的影响分析[J] . 中国土地科学,2010,24(7):23 - 29.

[8] 何雪林,朱建华.城市土地收益分配中的税费制度研究[J] . 现代城市研究,2004,(1):50 - 52.

[9] 谢建春,陆红生.论城市土地收益分配制度创新[J] . 现代城市研究,2001,(5):37 - 39.

[10] 单学勇.规范政府土地收益分配的财税对策[J] . 价格月刊,2005,(9):25 - 26.

[11] 丁宁,金晓斌,李珍贵,等.征地社会稳定风险评估规范化研究[J] . 中国土地科学,2013,27(1):20 - 25.

[12] 洪波,陈浩.耕地非农化对粮食生产影响研究——基于耕地质量变化角度的分析[J] . 江西农业学报, 2007,19(4):127 - 129.

[13] 岳桂宁,滕莉莉,王春花.我国地方政府“土地财政”问题研究[J] . 开放导报,2009,(3):47 - 52.

[14] 许恒周.市场失灵与耕地非农化过程中耕地生态价值损失研究——以江苏省为例[J] . 中国生态农业学报,2010,18(6):1366 -1371.

[15] 李双成,赵志强,王仰麟.中国城市化过程及其资源与生态环境效应机制[J] . 地理科学进展,2009,(1):63 - 70.

[16] 赵彩艳.征地过程中失地农民贫困风险及规避研究——以徐州市征地案件为例[D] . 武汉:华中农业大学,2007.

[17] 张晓玲,卢海元,米红.被征地农民贫困风险及安置措施研究[J] . 中国土地科学,2006,20(1):2 - 6.

[18] 沈娜,蒋冬梅,诸培新.耕地资源综合价值量化研究——以江苏省南京市栖霞区为例[J] . 安徽农业科学,2008,36(31):13771 - 13773.

[19] 张志,刘耀林.耕地转为建设用地价格评估——以河南省南阳市为例[J] . 自然资源学报,2009,(12): 2115 - 2123.

[20] 王万茂,黄贤金.中国大陆农地价格区划和农地估价[J] . 自然资源,1997,19(4):1 - 8.

[21] 谢高地,鲁春霞,成升魁.全球生态系统服务价值评估研究进展[J] . 资源科学,2001,23(6):5 - 9.

[22] 蔡运龙,霍雅琴.中国耕地价值重建方法与案例研究[J] . 地理学报,2006,61(10): 1084 - 1092.

(本文责编:仲济香)

Risks and Incremental Income Distribution of Farmland Conversion: Taking Harbin as an Example

SONG Ge1,2, HUO Sheng-fu1,2, ZOU Zhao-hui1

(1. Institute of Land Management, Northeast University, Shenyang 110819, China; 2. School of Resources and Environment, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)

The purpose of this paper is to explore a method for the rational distribution of incremental income of farmland conversion, and design the mechanism for the distribution in the context of farmland conversion risk. The method is alliance interests distribution mechanism and fuzzy evaluation. The results show that 1) during the conversion process, the different degree of risks confronted with different stakeholders are as following sequence, i.e., the farmers, the central government, the local government, and the village collective; 2) the current share of the incremental income of farmland conversion among stakeholders are as follows, i.e., the central government accounting for 26%, the local government accounting for 22%, the rural collective economic organization accounting for 17%, and the farmers accounting for 35%; 3)Using the alliance interests distribution mechanism to measure the incremental income allocation proportion is feasible.It is concluded that the land expropriation compensation standard in the context of narrowing the scope of governmental land requisition and taking farmers' own willingness into account can not only reflect fair compensation principle, but also meet the direction of the land marketization reform.

land institution; farmland conversion; risk; incremental income distribution; mechanism

F301.21

A

1001-8158(2015)03-0053-09

10.13708/j.cnki.cn11-2640.2015.03.007

2014-03-19

2014-07-29

教育部博士学科点基金博导类(20112325110007);中央高校基本科研业务费(N130714001);辽宁省教育厅项目(W2014048)。

宋戈(1969-),女,黑龙江庆安人,博士,教授,博士生导师。主要研究方向为土地利用与管理。E-mail: songgelaoshi@163.com