现代化进程中农民现代性问题研究——以鄂西侗族村落枫香坡为例

李园园

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖 241000)

从一定意义上讲,中国这个农业大国,要实现现代化,关键是占了极大比例的中国农民的现代化。因此,在社会转型过程中,培育并提高农民的现代性,对中国未来农村的发展有很大的推动。本文通过实地调查,来了解民族地区农村的现代化进程的状况以及农民现代性的现状,以区别于已研究的关于其他发达省市的农村地区的农民现代性特征;理清外部环境变化、流入人口等因素对于民族地区农民现代性的影响;探讨民族村落现代化方式与其他村村落的异同;针对民族地区农民现代性成长中所存在的问题给出如何解决的建议。

一、枫香坡现代化实态研究

(一)枫香坡简介

枫香坡侗族风情寨位于芭蕉侗族乡高拱桥村,全寨约56户256人,距州城10公里。目前该寨子在政府的引导下,以芭蕉茶叶大力发展为契机,大力发展茶叶种植,种下了300多亩茶,每年每户茶叶纯收入两三万元。由于本地茶产业的发展以及原始的民族特色,也为当地带来了另外一个契机——生态旅游和民俗旅游。在政府及各类企业的支持下,各色农家乐先后成立,集休闲、娱乐、乡村体验于一体,利用自身的优点,为游客提供了很好的旅游场所。

(二)现代性渗入模式

枫香坡的发展靠的是一种外界因子的介入式发展模式。寨子原来只有为数不多的在外务工和经商村民。政府政策的变化,使外来人口增加,也使得枫香坡村民能够更好地开展他们的两大产业。

首先,是政府政策的影响。从2008开始,当地政府就有意向对当地的产业发展和自然风光进行改造,以使其成为有特色的自主型旅游点。政府大力给予资金、人力、物力的支持,协助农民兴办农家乐等。同时,恩施市成立了枫香坡民族旅游发展有限公司,兴建了枫香坡侗寨旅游接待中心,这些措施为农民创收创造了有利条件。收入的增加对于提高人们的生活水平有重要的作用。

其次,芭蕉茶叶的大力发展使得枫香坡大部分劳动力留在本村从事茶叶生产,发展生态旅游。跟其他作物相比,茶叶的培植、管理、采摘等需要一定的技术性。为了保证产量,该村有专门的农技人员指导生产,这对于人们接受新的技术和经验的影响是潜移默化的。

其三,流动性人口的影响。由于旅游业的发展,吸引了来自各地不同身份的游客,游客所带来的各种讯息和气息使农民“不出家门便知世界”。据旅行团团长M介绍,由于枫香坡“生态环境和侗乡民俗文化旅游”的定位,游客年龄多是中年人,文化程度较高。每天接待不同类型的游客本身就是一种挑战。外来人口的流入,其谈吐方式气质修养无不冲击着农民的小农心理,影响着他们的思维方式和价值理念。游客希望看到一种原生态的侗族文明,而农民又向往游客所具有的现代气息。农民陷入价值观上的“开放”与“保守”、与他人心理距离上的“远”与“近”、经济上的“精打细算”与“不计成本收益”等等的矛盾之中。

(三)现代化进程中现代化水平的主要体现

1.农民交通外出日益便捷,通讯变化很明显

从2002年起,政府加大对枫香坡建设的资金投入,为打造“湖北第一侗族风情寨”,水泥路铺到各家各户门前,使得交通十分便利,摩托车、电动车在农村开始普及,56户家庭中不少家庭已拥有私家小轿车或小型面包车。同时,随着信息化时代的来临,农村的通讯条件不断改善,固定电话、手机、电脑等在农民群体中开始普及。

2.农民的饮食更注重质量

随着农家乐的兴办,农民应消费者的需求,饭桌上搭配着不同营养价值的食物,一位农家乐服务员C告诉笔者:“这里的蔬菜、腊肉都是由当地的农民供应或自家的菜地产出,新鲜没什么污染。”面对外来人员带来的变化,农民的更注重了饮食的精细,在质量上有很大提高。

3.农民的居住条件明显改善

传统侗族民居多为木质结构的吊脚楼,而目前,枫香坡56户人家只有为数不到5户的木房或平房,随着审美观念的变化,根据民族特色打造的小洋楼已屡见不鲜,这表明农民用于居住的投入不断增加。而且房子均借鉴城里人房子的样式,“主客、动静”区分,且人畜隔离。

4.农民的衣饰趋向于向外界看齐

农民们只在特殊的场合下,才会穿上本民族特色的服饰,农民的穿着日益新潮,逐渐接受外来潮流带来的变化,在日常生活中不再只穿自己民族特色的服装,很容易接受外来服饰上的不同。

(四)对农民现代性特征的剖析

人的现代性包含价值观念、文化精神、思维方式以及行为方式等等。从表面上看,农村的现代化程度已经逐渐加深,但是对于一个国家来说,社会的现代化最重要的是人的现代化。英克尔斯也曾说过那些先进的现代制度要获得预期的效果,必须依赖运用它们的人的人格。因此,研究农民的现代性对于发现农村发展中农民出现的问题具有很重要的意义。

本文所选取的研究对象是作为个体的农民,而且由于农民群体的阶层化,研究中的农民指身份意义上的农民,而不仅限于职业意义上的农民。根据研究需要,笔者选取30~70岁的农民群体,因为他们见证了该村的发展变化。研究以英克尔斯关于人的现代性研究的7个指标来了解人的现代性现状:两性平等观、对社会变革和新经验的态度、教育期望、个人效能感、时间观念、参与意识、环境意识。

1.两性平等观

男女平等是现代性的一个重要特征,是农民现代性人格的重要体现。经调查,笔者发现两性平等观至少从观念上已深入人心。因为在问及男女两性机会时,89% 的人认为生男生女都一样,但是作为农村家庭的男嗣养老传统,仍有一部分人希望能生一个儿子,使得老有所依。但是当问及关于夫妻地位是否男尊女卑、男主外女主内时,一半以上的人给予否决。C女士说:“家里大事做决定时,都是互相商量,谁说的对就听谁的,自己在饭店打工,而丈夫没有稳定的工作。”高拱桥村农民艺术团团长就是一名青年女性,她已成为农民创业致富的带头人,可见妇女的社会地位正在显著提高。

2.对社会变革和新经验的态度

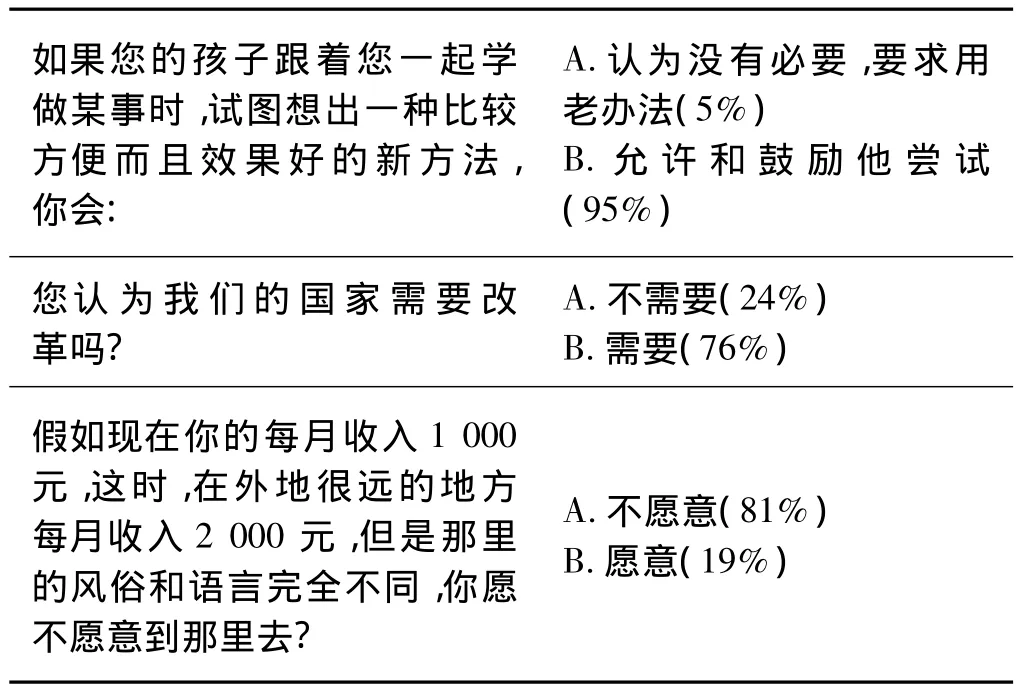

从表1可以看出,在接受新经验方法方面大部分表示愿意接受。对于社会变革,76% 的被调查认为国家需要改革,他们倾向于更好的生活方式和新事物,希望国家越变越好。但是当涉及自己实际问题,80%左右的人不愿意改变自己的现状。为什么农民的心理趋向会与他们的实际行动不同呢。出现这种状况的原因可能是:农民心里存在某种根深蒂固的“小农性”,他们抵御风险的能力相当薄弱,变动、尝试带有某种程度的危险和不确定性,甚至会导致直接的生存危机,促使他们不会去改革。从采访该村的村长H中得知,枫香坡最初无人种茶,直到1997年才开始发展茶业,农田大规模改造成茶园是在政府的强制政策和利诱条件的催化下进行的,农民发现种茶的优势和好处后才开始自愿种茶。目前的发展还未能挖掘农民的冒险精神和冲劲。

表1 农民对社会变革和新经验的取向调查

3.教育观念

目前,农民对子女的教育期望值日益增高,认为书读得越多越好,将来才能有出息。其中很大一部分人不但对教育年限的期望值高而且对于教育的质量要求越来越高,关于每一阶段的学制也相当清楚。农民越来越倾向于把家庭收入的很大一笔费用拿出来供子女读书,重视对教育的投资,这是新的阶段农民教育观念的一个突破。

4.个人效能感

农民对于个人效能感一直存有一种比较矛盾的认同。在农村,勤劳勤奋是最本质的美德,每个人都认为发家致富得靠自己。但是传统的靠天吃饭的农民的内心多少存在一些宿命的思想,他们一方面相信成就是靠自己的努力得到的,而另一方面认为决定因素在于机遇、在于政府的政策。早年前,枫香坡的农民有的还得借邻居家的盐巴、土豆过日子,而现在俨然成为农村现代化建设中的政府威权下的一个奇迹。

5.时间观

正如孟德拉斯所说“时间在农村和城市里并不具有同样的价值”,农民一般只有那种粗线条的时间观。由于自然周期和大气条件的赋予,他们的时间观具有凝固性和恒常性特点,他们按照春夏秋冬和二十四节气进行农业生产活动,过着一种不紧不慢的生活,他们的时间观不会计算到时刻,除非是进行某种仪式需要吉时吉刻时才会在意。不过,随着市场经济追求利益和效率思想对小农“均平”观念的冲击,人们开始在意时间的重要性,农闲时不再以打麻将玩乐为主,更多的是跑到城里做临时工等。他们越来越重视时间带来的经济利益,但依旧没有精确的时间观。

传统社会中,农民的生活和生产都是按部就班进行,而现代生活中存在着太多的不确定性,农民开始倾向于为未来做打算,为提高生活质量进行相应的计划,并付诸行动。

6.参与意识

农民的参与意识越来越强,一个方面表现在政治参与意识加强,对于村委会的选举,农民首当其冲选取自己最能信任的和代表自己利益的人为村干部,他们熟悉村内各种政策活动,了解村里的财政状况等,他们不再仅仅服从权威、习俗、惯例等,维权意识有很大的改观。另一方面体现在文化活动的参与意识强,在发展旅游业的同时,农民自发地成立了与民俗风情相关的农民艺术演出团,并公开选出团长、财管员等,有组织地开展演出活动。他们白天从事农业生产活动,晚上聚在一起学习侗族歌舞语言。

在现代化进程中,农民有着建设美好家乡的强烈愿望,但同时也要考虑自身的利益,它体现了农民与村庄的良性发展。

7.环境意识

在传统农业社会,由于生产能力的限制,刀耕火种、开荒种地,人们对于生态系统的影响是局部的,为了发展农业生产,人们必须处理好人与自然的关系。农民对土地、自然、气候的依赖,使得人们深受环境的制约,由此形成一种敬畏自然的自然观。

社会现代化的进程,深刻改变了人对自然的看法。目前,我国关于农业生态环境的问题十分突出,尤其是对耕地的污染和破坏。果树和植被的被破坏、农药和化肥的无节制使用,以及乱扔生活垃圾等等都是中国农村普遍存在的问题。近年来,农村生态旅游的发展,每年接待几十万人次游客,由此带来的生活垃圾无形之中给环境造成了颇大的压力。于是保护环境已成为一个重要的研究课题。

(五)小结:传统性与现代性的挣扎

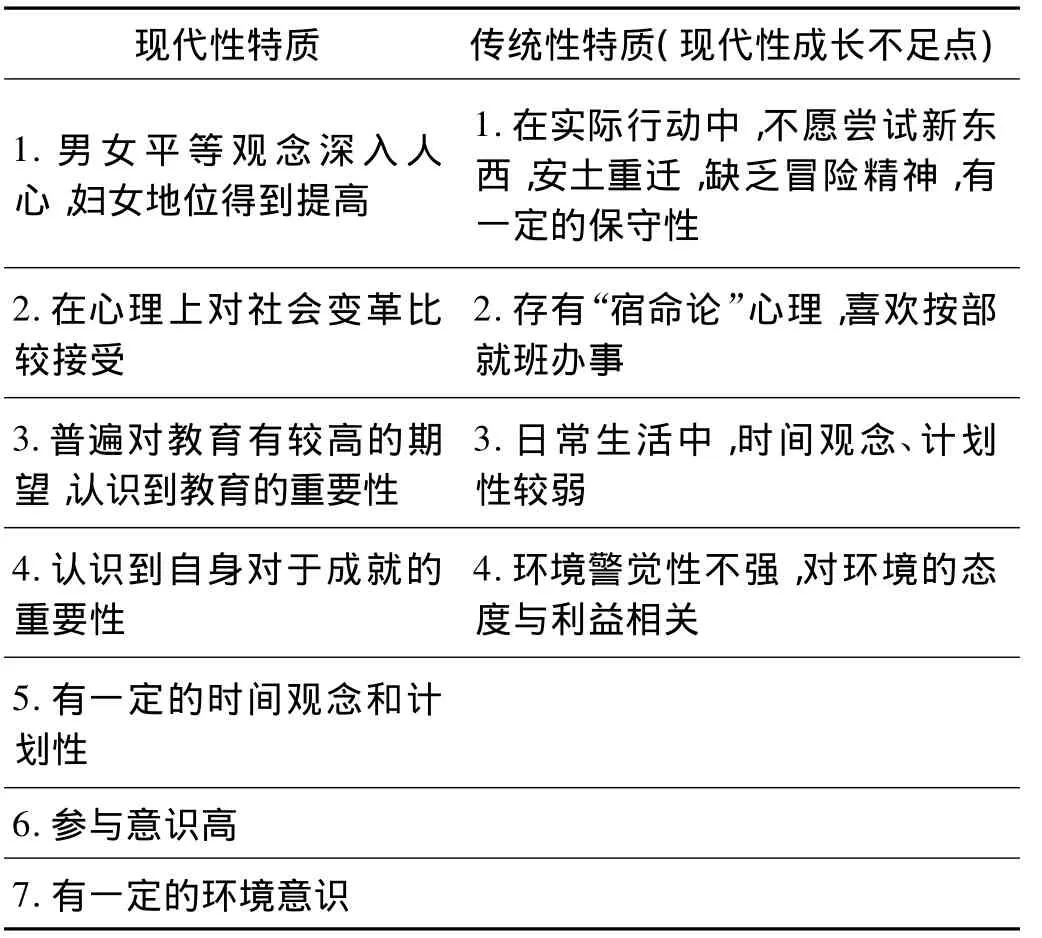

从民族村落现代化水平来看,鄂西城郊的农村现代化程度处于一个较高水平,民族地区的农村已由传统的封闭的自给自足的经济模式向现代的开放半开放的市场经济模式转变,并且在政府政策力量的牵引下,根据自己的优势,发展特色的旅游经济,这样的农村社区完全是在一种机遇的支撑下发展起来的。然而,农村现代化程度的高速发展,并没有提升农民的现代化程度。在这种社会的转型期,农民既维护传统的面子,又吸收现代的气息,农民所具备的特质表现出一种传统型与现代性的交融和挣扎。他们在某些方面表现出现代性特质,在某些方面又表现出传统的特质,具体情况见表2。

表2 枫香坡农民现代性特质与传统性特质一览表

从表中也可以看出,人的现代性是一个长且复杂的特征组,在很多不同的社会行动领域的态度价值行为中都能发现。实践证明,只有现代性的因素才能满足当前社会发展的需求,要走出现代化进程中出现的困境,必须扫清农民现代性成长中的障碍。

二、农民现代化路径探讨

通过农村现代化和农民现代性调查研究,我们需要进一步强调的是,现代化与现代性是不同的,前者主要是人类在社会的转变中的物质层面的进步过程,后者则主要是人类在社会变迁中精神的进步状态,两者着重点不同。现代化与现代性,一个代表了物质层面,一个代表了精神层面。

农民获得现代性的过程,实际上也就要求了农民要继续社会化。社会不停地向前发展,要求农民要不断地接受新事物,扮演不同的角色,这样才能跟上时代的步伐,成为合格的社会成员。为此需要完善的是:

(1)发展教育是首选。农村的教育一直是比较受关注的话题,我国的国情决定了必须狠抓教育,以提高整体国民素质。要在师资力量、基础设施和物资方面给予大力支持,从而提高农民的基础教育和相关技术教育水平。

(2)保障农民的物质利益和民主权利。物质利益是保证,温饱问题要先解决。这样才能提高农民的参与意识,调动农民的积极性。

(3)突破城乡二元结构社会,实现城乡一体化民族地区的发展,不仅需要外界因子的介入,更需要农民走出去主动地看世界,自主地进行身份转化。

[1]陆学艺.农村现代化基本问题[M].北京:中共中央党校出版社,1999:120.

[2]周晓红.流动与城市体验对中国农民现代性的影响[J].社会学研究,1998(5):58-70.

[3]英克尔斯.人的现代化[M].成都:四川人民出版社,1985:86.

[4]石方军.湘西农民现代化实证研究——以石村和欧村为例[J].长沙:中南大学,2004.

[5]程贵铭.朱启臻当代中国农民社会心理实证研究[J].北京:首都师范大学出版杜,2000:43.

[6]朱启臻.一个尚未引起足够重视的问题——关于农民环境意识的调查与思考[J].调研世界,2001(1).

[7]郑杭生.社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社,1998:14-15.

[8]申存慧.流动农民与非流动农民的现代性比较研究——对豫北一个村落的调查[J].中国青年研究:民间调查,2006(6).