音乐作品中旋律的表现特征

杜新平

(天水师范学院 音乐舞蹈学院,甘肃 天水 741001)

旋律(包括器乐与声乐)是音乐的主体并最先存在于音乐之中,不论器乐或声乐作品都是这样,它主宰着整个音乐。“旋律是音乐的精髓”(莫扎特),“旋律是音乐的灵魂”(拉赫玛尼诺夫)。一部作品如果拥有一条优美的旋律,它就赋予作品以生命与活力,并能使其长上“翅膀”,翱翔于人们的心灵之中。作曲家创作时,首先要考虑的是如何写好作品的旋律。[1]在传统观念里,旋律常分为歌唱性、叙事性及动力展开性三种类型。在现代观念中,旋律的意义更为广阔,一段音乐,有时需要优美、动听、歌唱性较强的旋律;有时需要平稳或激越陈述的叙事性旋律;有时,却需要用主题展开性的方法写成的具有动力展开性的旋律;有时,只需要用各种音色“组装”成的音响板块式的流动,音乐只给予听众一种特定的感觉印象或想象空间就够了,这时,音乐中只有漂浮的一些“旋律碎片”,它们就像连接各个音响板块的一条时隐时现的连线。[2]这些都得根据作品内容的要求与作曲家的哲学思考来进行选择。

写作旋律,首先要创作一个优良的“音乐主题”,就象植树、育花,必先培育一个优良的种子一样。所谓“优良”的音乐主题,就是指它虽像“种子”一样很小,但它必须具备鲜明的个性特征,还需在发展中具有更多的可塑性特点。一个良好的音乐主题必须通过有效的发展,才能成为一部好的音乐作品,就象生物的胚胎经过良好的发育才能生长成健美的动、植物一样。音乐的主题经过进一步发展,才能成为一部丰满的音乐作品。从“胚胎”(音乐主题)每向前发展一步,总是包含着两个部分:第一部分是“胚胎”(音乐主题)中的某一动机或副动机,或某数个动机或副动机的联合体,它们就象生物“胚胎”中的“遗传因子”。这一部分以后称为“遗传因子”。第二部分为新加入进来的由新材料构成的新的结构部分,它是使“遗传因子”发展的部分,我们称它为“引进的新因素”。第一部分与第二部分加起来就成为一个从主体主题(母体)中引伸发展出来的新结构单位,我们称它为“发展单位”。

旋律的每一个发展步伐中,如无“母体”中的“遗传因子”,发展成的新成员就不是与这个家族有血缘关系的成员,如无“新因子”,就不会产生第二代、第三代成员。但每一代引入的“新因子”,必须是能与“遗传因子”协调结合的因素。如引进的“新因子”与音乐主体没有任何关系,那就象在舞台上突然闯出来一个没有化妆的戏外人,台上、台下会一片哗然,全场乱套。但有时却需要与前面完全不同的对比材料(包括旋律材料、节奏、调式调性、和声、织体……),这种情况最好是安排在大的段落之间,如在A段之后的B段,为了使音乐进入一个全新的与前面完全不同的境界,可以用这样的发展手法。

一、不同的旋律结构方式及其表现特征

旋律的结构方式有方整性的结构方式、非方整性的结构方式、节奏平均流动的钟摆式的律动方式。

(一)旋律的方整性结构

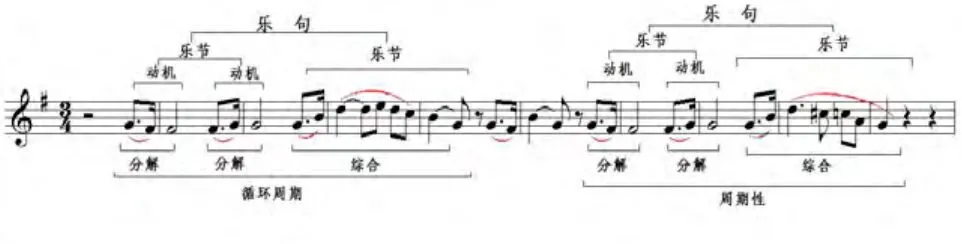

旋律的方整性结构指旋律结构中的各种小的结构单位是方整对称的。其乐逗、乐节、乐句、乐段等结构部分要方整、对称、清楚、明析,并常用“分解与综合”或“综合与分解”及其结构的周期性等方法进行旋律的组合。“分解”是将一个较长的旋律单位划分成均等的小单位;“综合”是将相等的若干小单位合成一个大单位。一种组合方式,总是紧隔着进行重复,也就是“周期性”。结构的方整对称常体现一种文学结构中的字、词、短语、句、段的韵律节奏美学感觉。如谱例1(贝多芬《钢琴奏鸣曲》):

谱例1的上一层是方整结构的图解,下一层是分解、综合与周期性的图解。其第一个乐句是由两个乐节构成的,两个乐节的长度基本相等,其中第一个乐节是由两个相等的动机构成,形成结构的分解性。第二乐节其节奏是连贯而成的,是结构的综合性,这样就形成:[(分解)+(分解)]+[综合]的方整对称的结构划分方式。第二乐句的结构划分方式与第一乐句相同,形成结构形式的周期性重复。

(二)旋律的非方整性结构

旋律的非方整性结构指旋律的乐句或乐段常是用短小的主导动机贯穿发展,似断非断,或藕断丝连,一气呵成的,无明显的结构划分,即使中间有乐逗,也不形成平均、对称的中断性结构,如谱例2(穆索尔斯基《荒山之夜》中《黎明》的主题):

谱例2中没有一个小节的节奏划分是相同的。乐曲结构的非方整性原则,它常体现一种自由体诗歌挥洒舒展、自如的美学韵意,它不形成周期性的循环。无明显的结构划分并不等于节奏是一盘散沙。相反,首先要使节奏要具有鲜明的形象特征,还要使节奏具有紧张度起伏的逻辑性,使人感到是有序的组织,而不是长短音符的堆砌,如能像谱例3(莫扎特《安魂曲》序奏)那样具有诗歌韵律的精彩感就是最高的境界:

谱例3节奏平均流动的钟摆式的律动方式,激越而自然。又如谱例4(贝多芬第九交响曲《欢乐颂》):

谱例4中的这种结构常体现一种步伐式激越、奋进的美学意义。

二、不同的旋律发展方式及其表现特征

旋律发展方式有展开的方式、引伸的方式、变奏的方式等几类。

(一)用展开的方式发展主题

在每一个发展单位中,总会在保持部分主体动机原型的前提下,引进一些新材料,或给主题动机增加新元素,或赋予新素质。这时,一条旋律就像是用无数千变万化、闪烁着光彩的、各式各样的图案连成的一条彩链。这种旋律常具有力度性的动力展开的效果。如谱例5(贝多芬第五交响曲《命运》的主部主题):

谱例5中的主题是一个主导动机。它是一个“扬抑格”的动机,其中连续、短促的同音反复是力量的急剧聚集。接着是向下大三度的跳进至一个长音上,是力量爆发式的释放,铿锵有力而使人感到震撼。接下来是连续的移位式重复与更新,其中保持主导动机的基本结构是重复的因素,是“遗传因子”,它们在不同的音高位置上出现,是“更新”因素。这些模进重复的结构都是从“母体”中衍生出来的第二代群体。到第14小节是主导动机的再更新重复(将动机中的第三个音改为经过音),它是从“母体”衍生出来的又一个第二代。接下去是这一小节的倒影式连续重复,“倒影”是它的新因素,连续反复进行,形成另一个新生代的群体。如谱例6(霍夫曼·亨利作品第55号):

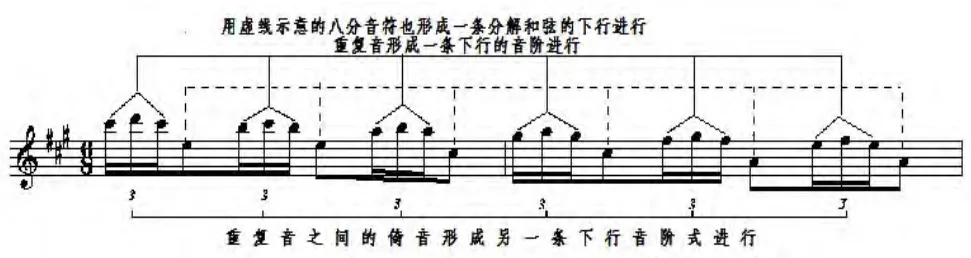

上例的精巧在于将主题通过模进重复,构成了复杂而精彩的多线条交织形成的旋律结构。它的主导动机(第1、2拍)是经过装饰(在重复音间加进了辅助音)的主和弦的三音到五音的下行大跳进行。这一动机经过反复模进,形成了一条如上例的旋律。这条旋律是由三条隐伏的音线揉在一起连接构成的:其中,第一条隐伏的音线是从重复的和弦三音开始的下行音阶式进行(如谱上实线所示);第二条隐伏的音线是由辅助音构成的下行音阶式进行(如谱下实线所示);第三条隐伏的音线是从和弦五音开始的分解和弦音的下行进行(如谱上虚线所示),三条线拧成了一段精彩的旋律。模进中,相同的音型结构是重复的因素,模进中的不同音高位置是更新的因素。如谱例7(约翰·威廉姆斯《辛德勒的名单》):

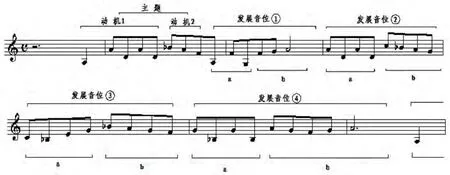

谱例7的主题材料是由两部分组成的,即动机1与动机2,动机1是分解和弦式的大跳上下交替进行,动机2是经装饰的分解和弦音下行进行,动机1与2联合构成音乐主题。发展单位①中的a,是将主题中的动机1减少移位模进而成;发展单位①中的b,是将主题中的动机2减少的逆向模进而成。其余各发展单位都是用各种类似的方法发展而成的,它们形成了“母体”的下一代群体。

古典音乐旋律是以小程的连接进行为主的,音程愈大,它所包含的相异性、紧张度、能量、运动倾向愈大。小二度与大二度是逐级进行的最小单位,它所包含的紧张度最小,但它是所有音程中最常用的音程,给人一种流畅、安谧、优美的感觉,但如果在进行中连接两个以上的小(大)二度进行,则表现力较差。因为它倾向于形成一个较大的音阶单位。级进的进行,最好充作不引人注意的背景,以便在背景上把较大音程的更显著的色彩和紧张度对比出来。但现代音乐与其相反,常是以大音程的连接进行为主的,上例就是这样的一个例子;古典音乐大跳后常作反向的补偿进行,现代音乐却相反:在小跳后常用大跳的反向补偿进行。如谱例8(美籍俄罗斯作曲家戈尔·史特拉文斯基芭蕾舞剧《春之祭》):

上例是在发展单位中,其主题单位的旋律音序不变,只是变换节奏位置,这是采用了序列音乐的发展方法,不变的旋律音序列是重复的因素,变换的节奏位置是更新的因素。如(谱例9穆索尔斯基钢琴套曲《图画展览会》):

这一例题也颇有趣。原单位是由a、b、c三动机构成的,在发展单位中是按动c、b、a的动机结构单位逆向向前重复的,三个动机是基本因素,变换次序重复是新因素。如谱例10(时乐蒙《抬头望见北斗星》):

谱例10中的发展单位是原单位头尾互换的重复,头尾互换是新因素。又如谱例11(斯美塔那交响诗《沃尔塔瓦河》):

谱例11中的主题也颇具匠心,它是一条是用节奏强化了的上行音阶进行,主题设计简洁而个性鲜明,主题的发展也极简练而具有特色。发展单位①是主题的逆向式重复(从后向前的重复),发展单位②③是主题的同向改尾模进。

发展主题的方法是多式多样、变化无穷的,可以是原样重复,也可以是减头或减尾的重复、增头或增尾的重复、改头或改尾的重复、或改头又改尾的重复、在不同音高位置上模进重复、逆向重复、倒影重复……,显示出作曲家的聪明才智与想象空间的能力。

(二)用引伸的方式发展主题

引伸的方式发展主题就是发展单位不是主导动机原样或变化的直接再现,而是所有的发展单位都是从主导动机中不断孵育、衍化出来的,就像河水是从源头流淌过来一样,水面只有波浪而无断痕。如谱例12(德沃夏克第九交响曲《自新大陆》):

上例发展单位①是从主题的最后一音do开始先回头向左重复,成为发展单位①的前半截:remi-so,再回过头来向右重复,成为发展单位①的后半截:mi-re,我们分析一下这段旋律:

发展单位②是主题单位的原样重复,发展单位③是以上述同样方法取得,这种方法中国有人称之为“颠来倒去”法。中国很多的抒情歌曲多是用这种方法写成的。中国的二胡曲《二泉映月》是用引伸式发展的又一范例,旋律的发展极其精彩。这一方法也更能体现作曲家的聪明才智。

(三)用变奏式的方式发展主题

在发展单位中,原单位的骨架不变,只是进行加花变繁、减少变简,节奏拉长或节奏缩短,或用一支点音将音程进行扩张或缩减的变化等,它是给原单位赋予新的素质,就像将建筑物进行装修一样,给予它新的面貌。如谱例13(冼星海《到敌人后方去》):

上例更精彩,它是用变奏中的音程缩减法发展主题的。主题是六度跳进后的加装饰的同音反复进行,第一个发展单位是主题单位在基础音上的缩减为五度的模进;第二个发展单位是缩减为四度的模进。中国歌剧《江姐》中的一些唱段是更为精彩的例题,其中,《巴山蜀水要解放》是用中国戏曲中的“增减板”式方法发展获得的,如谱例14(歌剧《江姐》选段《巴山蜀水要解放》):

上例4/4的乐谱是基本旋律,1/4的乐谱是“减板”变奏。“减板”是只留原曲调的骨架音,减去其余的音,并变换节拍。

三、旋律常态进行中的意外及其表现特征

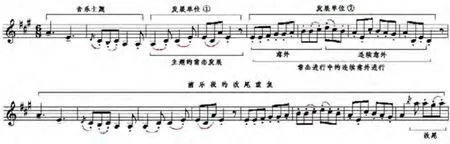

常态进行是指以一种较为稳定的旋律方式连续进行,如以某一种向上或向下的分解和弦式进行;或一种向上或向下的阶梯型线条进行;或以一种向上或向下起伏的曲线型进行等等。连续的常态方式进行的意义主要是深化乐意,常态进行中的意外进行是指在某一种进行方式中突然改变进行方式,它的意义主要是获取旋律进行的新鲜感与推动力。二者的反复结合进行是旋律发展中的又一重要逻辑。它既保证了旋律进行方式的特定个性的稳定,又使旋律以无穷尽的活力向前推进发展,最终形成一条形象解明又充满活力的旋律线条。如谱例15(莫扎特《小提琴奏鸣曲1号》):

上例第1、2小节是音乐主题。它的进行方式是经装饰的大主和弦下行分解和弦式进行,第3、4小节是主题的第一个发展单位。它是主题的逆向进行,不过是加进了先现音装饰的分解和弦反向进行,是一种常态式发展。第4、5、6小节是属和弦的阶梯形的上行进行,是突然改变了进行方式,形成意外进行,接着是连续的意外进行。第二乐段是第一乐段的改尾式重复。

四、不同的调式风格及其旋律表现特征

调式音阶是写作旋律的最基本材料之一,每种调式音阶都是由特定的音律结构组合而成,在音的线型连接中,每一调式音阶都具有特定的音组合规律,旋律音的线型组合如符合这一特定规律,其旋律就呈现清新的调式音阶风格,否则,就会影响调式音阶的性格面貌,就像餐桌上摆出来一种面貌与味道都无法辨认的饭菜一样,使人难受而又不知所从。旋律写作中,保持调式音阶清晰的风格音调是写好旋律的最基本的作曲功力之一。

当今中国音乐作品有三种调式风格,即西方大、小调,中国五声性调式,以上二者结合的中西混合型调式。西方大、小调旋律风格是以功能和声的序进为基础构成旋律紧张度的起伏,以和弦功能音的直接进行,和弦音分解进行,采用和声外音的插入,离调、转调,以及复合和弦等现代方法,用扩散性思维方式来组织旋律,使旋律形成阳刚、大气的素质风格;中国五声性调式则以色彩音环绕功能音构成调式音调,以五声与七声的对比,“综合调式”、“调式交替”、“调式游移”等方法丰富调式色彩,用线形思维方式来组织旋律,形成了清新、优美、田园气息的风格的素质;中西混合型调式风格,在美学意义上具有特殊的价值,中国五四以来的创作歌曲大部分是这样的调式风格音调。三种调式风格必须是“泾渭分明”,其音乐才会具有美学价值。[3]

旋律写作的思维方式的选择也是很重要的。西方人用扩散性的思维方式,所谓扩散性的思维方式是指由一点扩散至多点的思维方式,就像一个种子发芽长成一束花一样,这种思维方式具有开放性、更有创造力,可参考贝多芬第六交响曲《田园》的旋律发展方式。用扩散性思维方式时,A、B、A的三部式再现原则是组织结构旋律的重要原则:线性思维方式是中国人传统的思维习惯,它是由两点构成一线的思维方式,就像纺线一样,边抽边走至终点结束。中国的绘画、戏剧、小说都受这种思维方式的影响,西方的绘画是焦点透视,中国的国画是散点透视,一幅画有多少个事件就有多少个透视点。看中国画就像参观长廊式花园一样。这种思维方式多形成思想的封闭与保守。用线性思维方式时,句或段之间的调式交替是组织结构旋律的主要原则。李焕之作曲的《社会主义好》由五个乐句组成,每个乐句是一个调式,乐曲构成角、商、徵、羽、宫的调式并列。[4]

中国民族音乐是一种以线性思维方式运动的、以五声性调式为主体的音乐。这是它的一个特点,但不能认为是它的优点或缺点。虽然,线性思维方式对中国人的思维发展带来一定的不良影响,但在这种思维方式下产生的音乐,也是一种特殊的个性模式,它也是具有“生命力”的客观存在。不能简单地用优点与缺点去发扬它或否定它。如果今天或以后,有人能写出像阿炳的《二泉映月》(典型的线性思维)那样的作品,同样也能引起整个社会的赞誉。吴祖强将《二泉映月》改编成弦乐合奏,给它赋予了新素质,使它成为世界许多知名乐团经常演奏的中国名曲。真正的艺术是不会过时的,但需要时间的等待。不能把中国音乐的落后与发展迟缓归咎于线性思维方式,这是不确切的,它只是一种思维方式,如果我们思想宽容、开放、科学,在创作与发展音乐方面就可以有多种选择。

[1]钱仁康.外国音乐辞典[Z].上海:上海音乐出版社,1988.

[2]吴祖强.曲式与作品分析[M].北京:人民音乐出版社,1962.

[3] 莫·卡纳.当代和声[M].孟文涛,译.北京:人民音乐出版社,1983.

[4]杨民望.世界名曲欣赏[M].上海:上海音乐出版社,1991.