从生态学视域解读信息技术支持下的课堂教学 *

杨改学,胡俊杰

(西北师范大学 教育技术学院,甘肃 兰州 730070)

从生态学视域解读信息技术支持下的课堂教学*

杨改学,胡俊杰①

(西北师范大学 教育技术学院,甘肃 兰州 730070)

信息技术在教学中的应用已经有一段历史了,但是效果不佳。在生态学中“物种”和“群落”等概念的启示下可以构建生态化课堂教学模型,通过对生态化课堂教学模型的剖析,发现想要信息技术在课堂教学中发挥潜力,必须要解决信息技术与生态化课堂教学系统中其它物种的共生问题。另外,该教学模型启示我们,活跃的课堂互动对于构建高效和谐的课堂教学也是至关重要的。

生态化;课堂教学;共生;课堂互动

一、引言

众所周知,随着计算机、多媒体、网络通信、人工智能等技术的飞速发展,信息技术不断渗透到社会生活的各个领域,在教育领域也不例外。信息技术在教育领域的应用也有一段历史了,但是应用效果不尽人意。2012年3月13日教育部发布的“关于印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的通知”[1],(以下简称《通知》),指出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”[2],同时首次提出:信息技术应与教育教学“深度融合”,这是《通知》首次提出的全新观念,在《通知》全文中,“深度融合”曾先后出现达10次以上,因此可以预见未来10年国家将重点关注信息技术与学科课程的“深度融合”[3]。要实现信息技术与课程的“深度融合”首先要解决信息技术与课程的“共生”问题,目前的问题是信息技术还游离于教育教学过程之外,为了使信息技术和谐、自然地参与到课堂教学中去,我们有必要引入生态学的概念,在生态学的视角下看待课堂教学活动。生态学作为生物学的分支,主要研究生物与环境之间的关系。随着人类社会及生态学的发展,生态学基于其独特的生态学方法论,研究各种不同类型的生态系统的结构和功能,形成了庞大的学科体系,成为自然科学和社会科学交汇的桥梁[4]。基于这样的前提,我们试着用生态学的视角来剖析信息技术环境下的课堂教学活动,以期在一个新的视角看待信息技术支持下的教学活动,探索信息技术与课程“深度融合”的可能途径。通过CNKI检索发现,在生态学理念的启示下指导信息化资源的建设已经得到了大家的一定关注。譬如余胜泉教授等介绍了教育信息生态的概念,构建了一个典型的校园信息生态模型,并以促进教师和学生的全面发展,强调人、技术、教学实践之间的和谐互动的教育信息生态核心价值观为基本出发点,对当前教育信息化的深层次发展提出了建议[5];王佑镁教授等阐述了教育信息化建设中的开放生态系统观和开放系统的技术架构,并分析了开放式教育信息化的特征及其功能模型,提出了基于开放生态系统的信息教育化系统模型及其实践路线图[6];祝智庭教授提出教育信息化建设与发展的生态观[7];解利等阐述了学校信息化教学资源的生态化建设以及应用[8];王民等从生态化视角梳理了数字教育资源建设和共享过程,构造了数字教育资源生态化建设和共享理论框架,建立了数字教育资源的建设生态、共享生态与共建共享生态模型,进而深入研究了各生态模型涉及的各种要素、对应关系及运作机制,同时引入Web2.0及云计算技术,勾绘了生态化共建共享的技术架构,为数字教育资源建设的可持续发展提供了可行的技术路线[9]。不难看出以上的研究大多是在生态学的角度下透视信息化系统层面和数字化教学资源层面的本质以及问题。张霞等引入“石头汤”的寓言故事阐述了信息技术支持下的课堂教学需要个要素密切配合才能挖掘其生命力[10]。我们试图在生态学的视角下解读信息技术支持下的课堂教学活动,并分析教学活动过程中各要素之间的关系,从而为构建新型的课堂教学提供有益的借鉴。

二、生态学视角下构建生态化的教学活动

生态系统是由生物群落和非生物环境两部分组成的。群落是指在特定空间或特定生镜里各种生物种群通过彼此之间以及与环境之间彼此影响,相互作用而构成的结构单元[11]。本文就借助生物群落的概念来构建信息技术支持下的生态化教学活动系统。通过分析该生态化系统中各群落以及种群之间的关系来解读信息技术支持下的教学活动,同时为探索和构建和谐的、生态化的教学过程提供借鉴。

(一)生态化教学活动系统中的构成要素

从教育传播学的角度来看,课堂教学活动就是教学信息由教师向学生传递的过程。南国农先生认为教育传播就是一个系统,并指出教学系统的要素为四个,即教育者、教育信息、受教育者以及教育媒体[12]。与生态系统类似,我们认为教学活动生态系统主要由生态主体和生态环境两部分组成,其中生态主体包括物种、种群以及群落。生态环境主要指信息技术支持下的教学环境。

信息技术环境:在这里,信息技术环境主要是为课堂教学提供“技术”支持,把现实世界引进课堂,给学生以较真实的学习体验。在信息技术的支持下师生可以在教室里随时上网,也可以利用交互式电子白板等现代教学媒体深化教学内容、优化教学过程。 更具体的讲,信息技术环境也就是信息技术的物化形态,即各种现代教学媒体的集合。

物种:参照生态系统中对物种的定义我们可以抽象出生态化课堂教学活动的物种主要有教师物种、学生物种、教学媒体物种以及教学资源物种。其实关于生态系统中的生物成分不同的人有不同的分类,顾曰国从远程学习的角度出发,将远程学习者作为生态系统中的生物成分,而将教师等作为环境的一部分[13][14]。其实这种分类方式与生态系统的分类原则有冲突,但将教师作为生命体归类到环境的一部分里面也有其必要性,因为教师在很大程度上是环境的构建者和创造者。张进良则认为教师、学生、教学管理人员是生态系统中的生物成分[15]。这是比较贴近生态学的分类方法的分类形式。基于以上考察本文将教学媒体作为生物成分来看待。

种群:由以上生态化教学系统中的物种各自聚集在一起就构成了教师种群、学生种群、教学资源种群还有教学媒体种群。需要说明的是这里的教师种群比较特殊,因为在课堂教学过程中实际上只有一个教师,只有在课下备课室大家才构成一个种群,但这并不妨碍教师种群具有的种群属性;学生种群就是在上课的时候一个班级全体学生的集合;教学资源种群主要指由数字化教学资源、教材等组成的种群;教学媒体种群是指由交互式电子白板、幻灯、投影等组成的种群。

群落:群落就是由教师、学生、教学资源以及教学媒体等种群组成的群落。在这个群落里面各物种以及各种群互相制约、和谐发展。

(二)生态化教学活动系统的输入、输出

教学活动生态系统作为一个开放的系统,必然有输入和输出。输入和输出的动态平衡也是该系统可持续发展的重要前提。

1.生态系统的输入

外在的社会系统会源源不断地对课堂教学生态系统输入物质和能量,在这里主要输入作为教学活动主体的人员(教师和学生)以及作为客体的教学媒体和教学资源。生态化的课堂教学活动中,在理想状态下主体也就是教师针对不同的学习内容选用恰当的教学媒体、学生选择恰当的教学资源,在此过程中教师和学生相互作用,共同维护课堂教学活动生态系统的稳定、和谐运转。

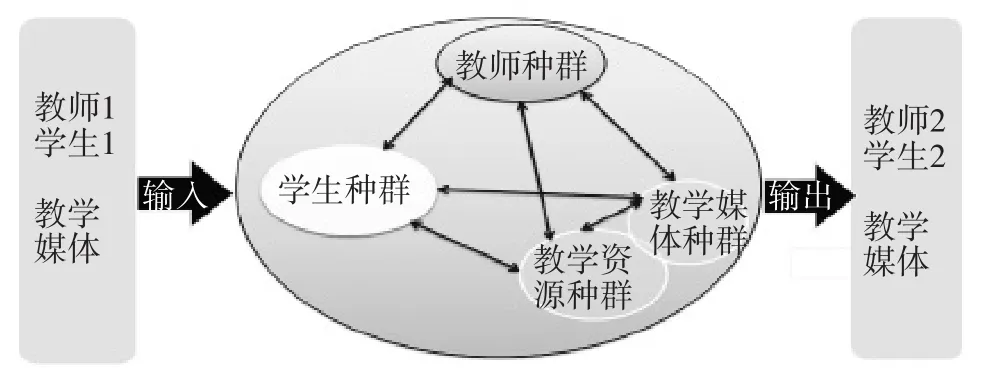

2.生态系统的输出

通过在生态化教学系统的学习,学生增长了知识和技能,教师丰富了自身的实践经验,这些实践经验也是教师从“新手型”教师向“专家型”教师成长的重要途径,因此这对教师的专业化发展是非常有意义的。基于以上对教学活动各个要素的分析我们构建的生态化课堂教学活动模型如图1所示。

图1 生态化课堂教学模式

三、对生态化课堂教学系统的分析

如图1所示,生态化课堂教学系统主要由三部分组成:生态化教学活动系统的输入、输出以及课堂教学系统(中间的大圆部分)。输入主要由教师1、学生1以及教学媒体三个要素组成;教学活动系统由教师种群、学生种群、学习资源种群以及教学媒体群落等组成,其中该系统存在的大环境是信息技术环境。系统的输出主要指经过学习后的学生2和通过教学活动获得实践经验的教师2。很显然,图1所示的生态化教学活动模型,其输入主要是由有一定教学经验的教师和期待学习知识的学生组成。教师和学生进入到信息技术支持下的课堂教学环境中利用教学媒体和学习资源共同开展“教”和“学”的活动,该教学活动过程中教学系统的主体(主要指教师和学生)之间是一种平等的关系,在这种平等关系的基础上教师和学生可以平等地交流。此外,教师充分考虑学生的诉求、关注学生的兴趣,尽可能地关注大多数学生的个性发展。实际上课堂教学过程是一个系统的立体建构过程,在生态化教学活动系统中教师和学生以及教学资源、教学媒体各个要素的关系和相互作用是复杂且多变的。生态化课堂教学对于教学双方的意义就体现在是否能够为构建和谐、可持续发展的教学活动起到促进作用[16]。实际上,我们完全可以把中间的圆圈那一部分看作是一个群落,暂且就称为课堂教学群落。该群落应该有以下特征:

(一)各种群紧密联系

在该群落中,各种群之间互相制约、互相影响。在信息技术支持的大环境下,教师要么利用教学媒体呈现教学内容,要么利用现成的教学资源来达到传授知识的目的。因此要达到传授知识的目的,群落中的各种群都要参与才能维持群落的正常“繁衍生息”。显然教师借助现代教学媒体和丰富的教学资源能更好地呈现教学内容,在此过程中任何种群的不配合都会导致系统的紊乱甚至是坍塌。

(二)各种群之间的关系是平等的

教学活动的各群落在教学过程中是一种平等的关系,教学媒体种群之间以及教学资源种群之间也是一种平等的关系。在这种平等关系的基础上教师和学生可以平等地交流,这样可以尽可能大地激发学生学习的积极性。呈现知识点的时候我们要选择恰当的教学媒体,而不是盲目地选择新兴教学媒体,因为每种教学媒体都有它自身的一些优点同时也有难以克服的一些缺陷,即使多媒体、虚拟现实技术或将来出现的功能更强大的某种教学媒体,它们同样在传播策略性知识、传递情感、塑造学生品格等方面也会感到无能为力,也就是说教学过程中没有能够解决所有教学问题的万能的媒体[17]。因此在生态化教学系统中各种群之间的关系是平等的。

(三)群落主体之间能实现高质量的交互

课堂教学活动群落中各种群的关系是平等的,学生可以在教学的过程中随时打断教师的讲授,针对自己的疑惑和教师探讨。很显然,相较于传统课堂教师的“一言堂”,课堂教学活动群落中教师和学生能实现更深层次的交互,有交互才能有能量(知识)的流动。另外,教师也可以根据具体讲授的知识点以及现有的教学资源决定具体的课怎样去展开,因此各教学资源和教学媒体间的关系是平等的,在平等的基础上才能实现均等的交互。在该群落里面教师充分考虑学生的诉求、关注学生的兴趣,尽可能地实现大多数学生的个性发展。

四、生态化教学系统对构建新型课堂教学的启示

随着计算机网络技术的日新月异,信息技术不可阻挡地进入了课堂教学过程,使课堂教学环境发生了翻天覆地的巨变。实质上,信息技术的广泛应用使教室的硬件建设和以前相比有了很大的变化,这是我们实实在在看得见的变化。但是,信息技术的广泛应用到底有没有提高教学效率?有没有深化教学内容?这是我们应该认真思考的问题。拿我们中国来讲,多少年来的课堂教学都是“黑板+课本”,教师始终主导整个教学过程。信息技术是现代科技的产物,对传统的课堂教学来讲它是外来“物种”,要让其进入课堂教学生态系统首先要解决的是它和现有“物种”的“共生”问题,也就是说要关注信息技术与课堂教学的“深度融合”问题。另外,在生态学的视角下考察各种群之间的关系对我们构建和谐的师生互动也有很大的积极意义。本文也主要在生态学的视角下从信息技术与课堂其它物种的“共生”以及课堂互动两个方面探讨构建相对高效的课堂教学的策略。

(一)信息技术应与课堂生态系统中其它物种“共生”

信息技术进入课堂教学本应该引发一场教学方式的革命,但事实是我们的教学模式没有多大改变。其原因有很多,有人为使用不当的,也有教学媒体本身的。但是笔者认为关键的还是信息技术和教师以及学生等的“共生问题”。教师和学生(特别是教师)早就习惯了在传统的教室应用传统的教学媒体(黑板+教材等)教学,根本就适应不了电子白板等现代教学媒体,抵触的情况也很普遍。由于近年来“国培计划”和“省培”等的实施,广大教师的观念有了一定的提升,对信息技术融入到教学系统中没以前那么抵触了,但是在很多地方信息技术只是被部分教师接受的情况还是很普遍的,也就是说信息技术作为大的教学环境在教学过程中并没有“栖息地”或者“栖息地”严重不足,这是非常致命的,因此让教师主动地接纳信息技术到教学系统中是很关键的。只有教师在教学中接纳信息技术,信息技术才有自身的“栖息地”。对于教学生态系统中占据一定栖息地的种群,教师是很难忽略它的存在的,自然会想方设法去使用它,这样信息技术才能发挥其应有的潜能。所以要让教师和学生承认信息技术的存在,认识到信息技术可以提高教学效率、深化教学内容,使信息技术可以在由教师和学生等为主要种群的生态化课堂教学系统中有自己的“栖息地”,这样信息技术才能真正融入到课堂教学过程,为课堂教学服务。具体可以从以下两个方面入手:

1.加大对教师的培训

培训已被证实是更新教师的教学观念的有效方式之一,培训的主要目的是要让教师认识到信息技术对课堂教学的重大意义。鼓励教师在课堂教学中创新使用现代教学媒体,为形象直观地呈现教学内容服务。若是教师在课堂教学过程中把使用现代教学媒体成为一种习惯,就像多少年来使用黑板一样,相信现代教学媒体在课堂教学中的地位会大大提升。教师和现代教学媒体变得“熟悉”了,教师就掌握了它的作用和属性,就会更大限度地挖掘其的潜能来为自己的课堂教学服务。所以通过培训让教师认识到信息技术在课堂教学中的作用是其和其它物种“共生”的前提。

2.让学校管理者认识到信息技术的作用

有的地区信息技术使用的还是不错的,但是存在的问题就是相应的设备要么得不到及时的更新要么就是年久失修。“信息技术对教育教学具有革命性的影响”是国家教育主管部门的一致共识,给教师提供好用、随时能用的信息技术设备应该得到学校管理者的足够重视,不应只追求“面子工程”。如果我们的信息技术设备老是掉链子,势必会失去其在课堂教学系统中的地位,也就谈不上和课堂教学系统中其它种群的“共生”了。

(二)课堂互动要活跃

课堂教学是一种以教材为媒介,教师的教授活动与学生的学习活动这三者之间的互动过程。就是说,课堂教学是以教材为媒介,教师和学生一起理解教学的内容并发现其意义,同时也是师生一起理解并发现隐藏在教材背后的社会现象的意义及其社会文化背景的过程[18]。日本教育学者佐藤学认为所谓“课堂教学”,从根本上说是一种对话实践的过程,即“建构教育内容之意义的、同客体对话的实践,是析出自身和反思自身的自我内在的对话性实践;同时,是社会地建构这两种实践的、同他人对话的实践。这三种实践体现了互为媒介的关系[19]。不难看出课堂教学的成败在很大程度上取决于课堂互动,根据课堂教学的要素,我们可以把课堂互动分为师生互动、生生互动以及教师和学生和现代教学媒体的互动,建构主义教学理论也非常强调师生互动的重要性。所以分析生态化课堂教学系统中的课堂互动对我们改进自身的课堂互动具有积极的现实意义。

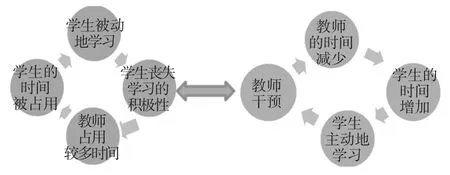

当前我国课堂互动的现状是基本没有互动,尤其是在高中阶段,课堂上教师“一言堂”的现状没有多大改观。由于教师对课堂的绝对主导,导致了师生互动、生生互动的严重缺失还有教师和学生和现代教学媒体的互动基本没有。究其原因最主要的一点就是课堂的时间是相对固定的,一节课也就50分钟左右。这就意味着如果教师处理不好自己和学生的关系很可能导致大家为了获得时间而形成一种“竞争”关系。这是我们不愿意看到的,但是仔细想想这种情况还真的发生着。在生态学的视角下考察课堂教学,教师和学生之间的关系是平等的,因此教师和学生在“时间”这个大家生存所必须的资源上可以实现自动调节,从而形成一个生态化的、和谐的课堂教学环境,在这里各主体之间的关系是平等的,大家互相制约,共同维持生态化的课堂教学生态系统稳定运行。为此我们试着构建了生态化师生课堂交互的关系图(如图2所示)。

图2 生态化课堂师生课堂互动的关系图

1.教师和学生之间应是平等的关系

我国传统的师生关系主要有:以社会为本位的传统师生关系观,其弊端是忽略了学生的个性及独立人格的培养;以儒家伦理为特征的师生关系观,它钳制了师生间民主意识和平等关系的发展;以“师道尊严”为价值判断的师生关系观,同样违背了师生间教学相长的规律[20]。由于传统师生关系的根深蒂固,所以构建新型的师生关系是实现高质量课堂互动的主要挑战。只有在平等的师生关系下课堂教学的深度互动才能得以发生,学生的个性和创新精神才能得以释放。如今被大家广泛接受的能较好地体现师生平等关系的主导—主体的教学模式也强调教师和学生之间的平等关系。同样,只有在师生平等关系的基础上信息技术才能更好地发挥其优势。譬如利用教学视频动画可以生动形象地呈现现实生活中难以见到的东西,像细胞分裂,通过制作好的视频动画可以直观形象地呈现细胞分裂的整个过程,在观看的过程中学生随时可以对自己感兴趣的东西和教师交流,使学生的学习好奇心得到满足。因此,在师生平等关系的基础下、在师生的共同参与下、在信息技术的支持下,通过师生的深度互动可以获得更好的教学效果,信息技术的优势也就显现了出来。

2.教师和学生互相制约

如上页图2所示,在生态化的课堂教学中一节课的时间是有限制的,师生彼此都有对时间的需求,他们之间会形成一种互相制约的关系。当然这种互相制约关系建立的前提就是师生之间的平等关系。

如果教师在课堂上占用了较多的时间,学生一味地跟着教师的节奏走,也就是被动的学习,自己的疑问得不到解答,这时学生的注意力和学习积极性就会大大降低。为了唤起学生的学习积极性,教师就要对自己的授课节奏进行必要的调整,也就是和学生交流、互动。这样学生就拿到了自己应得的时间,他们就会对自己的疑问和教师以及自己的同学交流,在这种情形下课堂互动活跃了起来。在这里我们教师要警惕的就是课堂不能太活跃了,也就是不能使课堂失控,因为在这个过程中可能有学生起哄,所以教师要对互动过程进行适时的干预,这时教师又拿到了时间的主动权,所以在生态化的课堂教学过程中师生是互相制约的种群。为了形成这种生态化的“制约关系”,作为教师要具备以下素养:

(1)做一名有爱心的教师:在这里爱心也有耐心的意思。教师在授课的过程中要随时关注学生的表情、举止,以获取学生的学习投入情况,同时耐心地解答学生的疑问。

(2)做一名开放民主的教师:师生之间的关系要突破传统师生关系的束缚,使师生之间成为好朋友,也就是说教师要给学生发言的机会,要接受学生的创新想法,并给予一定的评判,还要认识到在某些方面自己的知识面可能还不如学生的广。记得听兰州市某一特级教师讲他给学生讲不等式时的“趣事”。他在给学生解释“≥”号时要求学生先发表他们对“≥”的理解。学生们活跃了起来,有个学生的想法引起了老师的兴趣,他说:“老师,我们可以认为瘸子的身高≥1.7米,瘸子走路的时候大于1.7米,站立不动的时候等于1.7米”,该老师对这个同学的想法给予了肯定。因此,在学生面前做到开放民主可以挖掘学生的创新精神。

五、结语

在生态学的视角下考察课堂教学过程可以在一个新的视角厘清各要素之间的关系从而为我们构建和谐的课堂教学提供借鉴。随着信息技术进入课堂,课堂教学生态系统又增加了新物种,这也就使该系统变得更复杂,因此在生态学的角度解读课堂教学过程就显得更有必要。譬如我们可以在生态学的视角下构建新型的师生关系、在生态学的视角下认识课堂教学系统中各要素之间的相互关系。另外,生态学给我们的最大启示就是对课堂的审视不能仅仅从教师或者学生出发,而应该从生态化的角度进行,着眼于未来发展,使课堂成为具有开放性、整体性和可持续发展的生态系统。

[1]教育部.教育部关于印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的通知[DB/OL]. http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3342/201203/.html,2012-09-05.

[2]教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[DB/OL]. http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/,2012-09-05.

[3]何克抗.学习“教育信息化十年发展规划”[J].中国电化教育,2012,(12):19-23.

[4]曹凑贵.生态学概论[M].北京,高等教育出版社,2002.

[5]余胜泉,陈莉.构建和谐“信息生态” 突围教育信息化困境[J].中国远程教育,2006,(5):19-24.

[6]王佑镁,吴永和,祝智庭.教育信息化开放生态系统模型建设策略[J].现代远程教育研究,2009,(1):58-62.

[7]祝智庭.教育信息化建设与发展的生态观[J].中国教育信息化,2009,(15):12.

[8]解利,汪颖.学校信息化教学资源生态化建设与应用研究[J].中国电化教育,2011,(2):73-76.

[9]王民,顾小清,赵春.数字教育资源建设的生态化视角及技术架构[J].开放教育研究,2013,(2):102-107.

[10]张霞,郑小军.“石头汤”的信息技术教学隐喻及启示[J].现代教育技术,2014,(1):30-35.

[11]宗浩.应用生态学[M].北京:科学出版社,2011.

[12]南国农,李运林主编.教育传播学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[13]顾曰国.教育生态学模型与网络教育[J].外语电化教育,2005,(8):3-8.

[14]顾曰国.网络教育初探(续集)[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[15]张进良,张克敏.现代远程教育中的生态失衡及其对策[J].远程教育杂志,2006,(5):16-20.

[16]徐陶,彭文波.课堂生态观[J].教育理论与实践,2002,(10):37-40.

[17]刘世清,刘珍芳,王冬.论现代教学媒体的本质、发展规律与应用规律[J].电化教育研究,2005,(8):14-17.

[18]高垣麻由美.教学研究的前哨[M].京都:北大路书房,2005.

[19]钟启泉.“课堂互动”研究:意蕴与课题[J].教育研究,2010,(10):73-80.

[20]王明芳,吴岳军.师生关系的反思与前瞻[J].教育理论与实践,2013,(6):41-42.

杨改学:教授,博士生导师,研究方向为民族教育信息化和现代远程教育(ygggg378@163.com)。

胡俊杰:在读硕士,研究方向为现代远程教育和教育技术基本理论(hhjjjjjj1988@163.com)。

2014年5月13日

责任编辑:宋灵青

In the View of Ecological Sight Interpret IT Support Classroom Teaching

Hu Junjie, Yang Gaixue

(College of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

As we all know, information technology has been used in education for some years, but its ineffective application is our consensus. Ecology has been introduced widely into the fi eld of information technology to guide the building of information technology’s infrastructure. Introducing the concept of ecology and it’s “species” and “community”, we can use it’s inspiration of the concept of ecological construction to create the classroom teaching model. By analyzing the model we know that in the classroom in order to make information technology play its potential we have to solve symbiotic problems of information technology and ecological systems of other species in classroom. In addition, active classroom interaction for building efficient and harmonious classroom is also crucial.

Ecology; Classroom Teaching; Symbiosis; Classroom Interaction

G434

A

1006—9860(2014)08—0100—05

* 本文系国家社会科学基金教育学一般课题“西部少数民族基础教育信息化资源应用策略与绩效研究”(课题编号:BCA120022)的阶段性成果。

① 胡俊杰为本文的通讯作者。