论违反安全保障义务的补充责任制度

李中原

《侵权责任法》明确规定,在若干情况下相关被告须承担“补充责任”。〔1〕参见《侵权责任法》第34条、第37条和第40条。其共同特征在于,数人须对侵权所导致的损害后果承担赔偿责任,且数人在承担责任上存在顺位关系:处于后顺位的“补充责任人”只在处于前顺位的责任人不能赔偿时才承担责任。但除此以外,理论上对于补充责任的适用范围和适用规则素有争议,争议的焦点主要集中在违反安全保障义务的补充责任领域。

目前,国内学者一般将第37条第2款所规定的“公共场所的管理人和群众性活动的组织者的补充责任”与第40条规定的“教育机构的补充责任”都视为违反安全保障义务的补充责任。〔2〕参见张新宝:“我国侵权责任法中的补充责任”,《法学杂志》2010年第6期;杨立新:“论侵权责任的补充责任”,《法律适用》2003年第6期。此外,由于《侵权责任法》及其他国内立法并未规定补充责任仅以法律有明确规定者为限,所以,在我国侵权法的理论和实践中,还存在着其他一些“事实上的补充责任”形态:立法上并未规定它们为“补充责任”,但理论和实践中却认为它们具备补充责任的实质。〔3〕郭明瑞教授称其为“实际上的补充责任”。参见郭明瑞:“补充责任、相应的补充责任与责任人的追偿权”,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2011年第1期。关于“事实上的补充责任”所涉及的实践形态可参见李中原:“论民法上的补充债务”,《法学》2010年第3期。其中,诸如会计师事务所、金融机构等专业服务机构在各自的专业服务领域未尽到合理的审查注意义务时所须承担的补充责任与《侵权责任法》上规定的上述两种情况在性质上极为接近,因此有必要将前者也纳入到本文的考察视域。

从形式上看,在上述领域发生的第三人介入侵权案件中,对有过错的安全保障义务人适用补充责任在诉讼和执行上确实有一定的合理性,但问题在于,这一制度在我国侵权法的理论和实践中存在着广泛的争议,在比较法上也缺乏充分的依据。因此,在该领域采用补充责任模式是否是最佳的选择在理论上颇值怀疑。本文将对此展开深入的反思,并尝试在此基础上提出改革建议和相应的法解释方案。

一、违反安全保障义务的补充责任制度在我国理论和实践中的争议

(一)制度的产生背景

当代中国侵权法上关于补充责任的探讨肇始于本世纪初发生在“经营者的安全保障责任与第三人直接侵害责任竞合”领域的一系列案件,〔4〕有关补充责任在早期新中国民法上的萌芽,参见王竹:《侵权责任分担论——侵权损害赔偿责任数人分担的一般理论》,中国人民大学出版社2009年版,页189。其中最受关注的有两个案件:王利毅、张丽霞诉上海银河宾馆损害赔偿上诉案(上海市第一中级人民法院〔2000〕沪一中民终字第2309号)和吴成礼等诉中国建设银行云南省分行昆明市官渡支行人身损害赔偿纠纷案(云南省高级人民法院〔2004〕云高民一终字第72号)。这些案件中,宾馆的住户或银行的客户均在服务场所遭到歹徒的抢劫杀害,而宾馆或银行都疏于对客户的安全保障义务,法院也都对宾馆或银行判处了一定的赔偿责任。此外,在接连出现的校园伤害案件中针对学校等教育机构所负有的安全保障责任的讨论,也涉及到了与上述经营者责任类似的问题。在此领域,杨立新教授撰文探讨的发生在2002年的“方勇飞、李龙诉家润多超市、金叶广告公司和桃林镇学区联校人身损害赔偿案”就是其中的典型。〔5〕参见杨立新,见前注〔2〕。

在讨论上述案件的过程中,侵权补充责任的观点〔6〕张新宝教授的主要观点可参见张新宝、唐青林:“经营者对服务场所的安全保障义务”,《法学研究》2003年第3期;张新宝、唐青林:“共同侵权责任十论:以责任承担为中心重塑共同侵权理论”,载《民事审判指导与参考》(总第18集),法律出版社2004年版,页149以下;张新宝,见前注〔2〕。杨立新教授的主要观点可参见杨立新,见前注〔2〕。逐渐取得了优势,并最终为司法和立法所采纳。2003年颁布的《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(简称《人身损害赔偿司法解释》)第6条第2款针对“住宿、餐饮、娱乐等经营活动领域或者其他社会活动领域内负有安全保障义务的自然人、法人、其他组织”规定:因第三人侵权导致损害结果发生的,安全保障义务人有过错的,应当在其能够防止或者制止损害的范围内承担相应的补充赔偿责任;安全保障义务人承担责任后,可以向第三人追偿。该解释第7条第2款则针对“负有教育、管理、保护义务的教育机构”作出了与第6条第2款类似的规定。自此,违反安全保障义务的补充责任制度在审判实践中得以正式确立。此后的《侵权责任法》则基本延续了《人身损害赔偿司法解释》的方案,在立法上明确肯定了“补充责任”的地位。

(二)理论和实践中的争议

从上述历史背景来看,“补充责任”与“安全保障义务”密切相关。实际上,国内民法学界正是在探讨安全保障义务的过程中,为寻求直接侵害人和安全保障义务人之间的利益平衡才逐步设计并提出了补充责任的概念。根据有关学者的介绍,在这一过程中,我们还参考了保证合同中的先诉抗辩权和追偿请求权的构造安排。〔7〕参见王竹,见前注〔4〕,页191。正因为如此,直接参与设计这一制度的张新宝教授也承认一般保证责任也属于补充责任,参见张新宝,见前注〔2〕。就目前国内学界对于安全保障义务领域是否适用补充责任的态度来看,总体上可以划分为肯定说和否定说两大阵营。

1.肯定说

如前所述,此说已上升为立法,而且也确实是我国当前理论和实践中的主流观点。但该学说在以下两个方面仍然存在争议:

(1)安全保障义务的适用范围。由于《人身损害赔偿司法解释》和《侵权责任法》采取的是一种“狭义的安全保障义务”模式(简称“狭义模式”),将该义务仅仅针对“公共场所的管理人”和“群众性活动的组织者”,最多扩充到“教育机构”。这就大大限制了该理论的适用范围,也间接限制了补充责任的应用空间。虽然该方案在国内民法理论和实务界居于主导地位,〔8〕参见张新宝,见前注〔2〕;杨立新,见前注〔2〕;杨立新:《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿(第二稿)》,第89-91条,http://www.civillaw.com.cn/qqf/special.asp?id=108,最后访问日期:2013年12月23日;周友军:《交往安全义务理论研究》,中国人民大学出版社2008年版,页182;黄松有主编:《最高人民法院人身损害赔偿司法解释的理解与适用》,人民法院出版社2004年版,页101。但其在理论上是很难自圆其说的:如果只有这两三种情况才可以适用安全保障义务理论和补充责任规则,那么理论和实践中与其类似的其他安全注意领域,义务人依法定或约定对不特定的第三人负有同样性质的安全义务,为什么就不能适用同样的规则呢?

因此,也有学者将安全保障义务扩张到类似于德国的“交往安全义务〔Ver kehrs(sicher ungs)pflichten〕”的范围,〔9〕德国的交往安全义务理论的适用范围参见(德)梅迪库斯:《德国债法分论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2007年版,页624-625。我国民法理论和实务界一般认为,我国侵权法上的安全保障义务主要来源于对德国的交往安全义务理论的借鉴。参见周友军,见前注〔8〕,页175和黄松有主编,见前注〔8〕,页99。主张该义务及违反该义务的补充责任适用于一切对他人的人身或财产负有安全保障(或安全注意)义务的人,即“广义的安全保障义务”模式(简称“广义模式”)。〔10〕参见梁慧星主持:《中国民法典草案建议稿附理由·侵权行为编·继承编》,法律出版社2004年版,第1554条及其理由;李昊:《交易安全义务论——德国侵权行为法结构变迁的一般解读》,北京大学出版社2008年版,页5;熊进光:《侵权行为法上的安全注意义务研究》,法律出版社2007年版,页2(内容提要)。据此,负有安全保障义务的主体范围就不再限于“公共场所的管理人”、“群众性活动的组织者”以及“教育机构”了。目前在我国最高人民法院的相关司法解释中出现于会计、金融等专业服务领域的“事实上的补充责任”即属于这一范畴。〔11〕有关会计师事务所的补充责任可参见《最高人民法院关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任问题的批复》(法释〔1998〕13号)的规定和《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(法释〔2007〕12号)第6条和第10条,而有关金融机构的补充责任可参见《最高法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》(法释〔1997〕8号)第8条第2款和《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》(法〔2002〕21号)第2条。基于类似的理由,国内曾有学者进一步主张,对于实践中在公证、律师见证、合同鉴证和中介活动中发生的类似损害,对有过失的相关服务机构也可适用相应的补充赔偿责任。〔12〕参见黄龙:“民事补充责任研究”,《广西警官高等专科学校学报》2007年第4期。由于广义的安全保障义务范畴符合德国的“交往安全义务”理论乃至整个国际的发展趋势,〔13〕英、美、法、日等国侵权法上的安全注意义务、保安义务或安全关照义务与德国的交往安全义务理论具有相同的功能。参见张新宝、唐青林:“经营者对服务场所的安全保障义务”,见前注〔6〕;熊进光,见前注〔10〕,页118以下。并且契合了我国司法实践中的具体情况,为存在于专业服务领域的“事实上的补充责任”提供了解释论基础,所以广义模式较之于狭义模式在理论上更为合理。因此,即使是采取狭义模式的杨立新教授也将诸多广义的安全保障义务形态以单独列举的形式纳入了补充责任的适用范围,从效果上看与广义模式几无差异。〔14〕参见杨立新:《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿(第二稿)》,见前注〔8〕。这些单独列举的形式包括雇主对雇员在职场范围内遭受第三人性骚扰的补充责任(第48条)、盗用商业信息进行交易领域的保护责任(第61条)、网络服务提供者无法提供网络证据的补充责任(第72条)、第三人导致行为人暂时丧失辨别能力致人损害的补充责任(第88条)、专家提供不实信息与不当咨询的补充责任(第96条)、机动车出租人出借人的补充责任(第129条)等。但是,广义模式也遭到了来自审判实践的挑战:发生在会计、金融等专业服务领域的第三人介入侵权案件,有过错的专业服务机构并非都承担补充责任——这也成为了“否定说”的实践理由。

(2)补充责任人承担责任后是否享有全额追偿权。对此,《侵权责任法》未予明确,但最高人民法院在《人身损害赔偿司法解释》第6条第2款中规定:“安全保障义务人承担责任后,可以向第三人追偿。”张新宝教授也支持该观点。〔15〕参见张新宝,见前注〔2〕。但王利明教授和郭明瑞教授则持相反观点,他们指出,因为基于安全保障义务的补充责任人是对自己的过错和原因力造成的损害负责,即只承担所谓“相应的补充责任”,故本质上是一种自负责任,补充责任人在承担责任后不能再向实际加害人追偿。〔16〕参见王利明,周友军,高圣平:《中国侵权责任法教程》,人民法院出版社2010年版,页37;郭明瑞,见前注〔3〕。杨立新教授原来持前一观点,〔17〕参见杨立新,见前注〔2〕。但近期则转向了后者。〔18〕参见杨立新:“多数人侵权行为及责任理论的新发展”,《法学》2012年第7期。争议的焦点在于补充责任人承担的是否是其本应承担的责任。进一步的问题在于,如果补充责任人承担的是其本应承担的责任,他在承担责任后不能再向实际加害人全额追偿,那这还是补充责任吗?这也成为了“否定说”的理论依据。

2.否定说

该学说认为对安全保障义务人的不作为侵权适用补充责任是不妥当的,但在实质理由上则又分为两派:

(1)国际惯例说。该说的代表学者张民安教授认为,基于安全保障义务的侵权补充责任违反民法基本原理(全部赔偿和过错责任),背离比较法上的通行做法,违背诉讼的效率原则,损害原告利益,进而主张遵循国际惯例,对涉及违反安全保障义务的不作为侵权采用一种非“共同的”连带责任方案,即一般所谓的“不真正连带责任”规则。〔19〕参见张民安:“人的安全保障义务理论研究:兼评〈关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释〉第6条”,《中外法学》2006年第6期。这一主张在我国的审判实践中也有所体现。在2008年11月6日上海市第一中级人民法院审结的“熊某某等与上海海博出租汽车有限公司出租汽车运输合同纠纷上诉案”中,法院在判决理由中指出,如果出租车公司在履行客运合同的过程中确实存在不当而导致乘客受到第三人伤害,那么出租车公司则须与第三人承担不真正连带责任。〔20〕该案引自北大法律信息网—北大法宝—司法案例库,http://www.pkulaw.cn/CLI.C.301470,最后访问日期:2013年12月23日。该案中,乘客在客运过程结束阶段遭第三人伤害致死。

(2)自己责任说。中国人民大学王利明教授主持的《中国民法典学者建议稿》第1859条规定:“安全保障义务人没有尽到安全保障义务而导致顾客或参与活动者的人身或财产遭受第三人侵害的,由实施侵权行为的第三人与安全保障义务人承担连带赔偿责任。”具体负责该条起草的程啸博士对不采用补充责任的理由作了详细解释,其核心在于:补充责任的实质是将第三人作为终局责任人,但实际上,安全保障义务人“由于没有尽到合理限度范围的安全保障义务就表明了他具有过错,此种过错行为与受害人的损害之间也存在相当因果关系,因此该义务人本身就应当承担一定的赔偿责任,而不能将其本身就应当承担的赔偿责任转嫁给第三人”。〔21〕王利明主持:《中国民法典学者建议稿及立法理由·侵权行为编》,法律出版社2005年版,页71。近期刘海安博士对于安全保障义务人承担补充责任的批驳意见与程啸基本一致,他认为基于安全保障义务的侵权补充责任违背了自己责任的原理:该类补充责任人具有一般的可归责性(过错),应当对自己的过错承担最终的责任份额,而不是由他人来代受。〔22〕参见刘海安:“侵权补充责任类型的反思与重定”,《政治与法律》2012年第2期。

自己责任说的核心在于安全保障义务人理应承担与其过错和原因力相当的终局责任,而非补充责任这样的非终局责任形式。该观点在我国(包括我国台湾地区)的审判实践中得到了更为广泛的印证。

其一,司法解释层面。按照“广义的安全保障义务”模式,会计师事务所、金融机构等专业服务机构须对自己的过错承担“事实上的补充责任”。但《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(法释〔2007〕12号)对会计师事务所在验资等审计业务中的过错,采取的实际是连带赔偿与补充赔偿的二元责任体制:根据该解释第5条的规定,注册会计师故意(包括间接故意)出具不实报告,并给利害关系人造成损失的,应当认定会计师事务所与被审计单位承担连带赔偿责任;而根据该解释第6条和第10条的规定,会计师事务所在审计业务活动中因过失出具不实报告,并给利害关系人造成损失的,会计师事务所承担的才是上述“事实上的补充责任”。

对于金融机构,在《最高人民法院关于金融机构为行政机构批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复》(法复〔1996〕3号)中则规定:金融机构须在该注册资金范围内承担与其过错相应的责任。从法理上解释,“与其过错相应的责任”可能是补充责任,但也可能是按份责任或连带责任。而对《最高法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》(法释〔1997〕8号)第8条第2款的完整解读则表明,该司法解释对金融机构采取的也是连带赔偿与补充赔偿的二元责任体制:存单持有人以金融机构出具的不实的存单进行质押致他人财产权受损的,开具存单的金融机构对所造成的损失承担连带赔偿责任;但如果接受存单质押的人在审查存单的真实性上有重大过失的,开具存单的金融机构仅对所造成的损失承担补充赔偿责任。

其二,判例层面。在学校等教育机构方面,按照《人身损害赔偿司法解释》的精神和《侵权责任法》的规定,未成年人在学校等教育机构受到教育机构以外的人员伤害,未尽到管理职责的教育机构承担补充责任。也就是说该补充责任仅仅适用于教育机构以外人员侵权的场合。〔23〕参见王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法解读》,中国法制出版社2010年版,页205;黄松有主编,见前注〔8〕,页136。因此实践中针对教育机构内部人员侵犯未成年人的案件则不适用补充责任。在2005年12月16日江苏省淮安市楚州区人民法院审结的“吴某诉朱某、曙光学校人身损害赔偿纠纷案”中,学校履行教育、管理、保护义务不当,以至未成年学生在校园内加害其他未成年学生,法院判决加害人的监护人和学校按照30%对70%的比例对受害人承担按份赔偿责任。〔24〕该案引自北大法律信息网—北大法宝—司法案例库,http://www.pkulaw.cn/CLI.C.67466,最后访问日期:2013年12月23日。但这样的区分规制明显存在漏洞:即使直接侵害人是一个来自教育机构以外的人员,但如果在伤害事故中教育机构的管理过失较之于侵害人的过失明显更为严重,此时让教育机构一方承担补充责任是不合理的。

以我国台湾地区“最高”法院2000年的一个判例(台上字第1734号民事判决)为例,托儿所违反安全保障义务(没有设置门卫,也未采取安全措施,保育员也不够负责)导致被托管的5岁儿童径自外出至托儿所门前的马路上被违章的车辆撞成重伤,法院判决托儿所方和违章车方按照六比四的内部比例对受害人承担连带责任。〔25〕转引自王千维:“连带债务与不真正连带债务——评最高法院八十九年度台上字第一七三四号民事判决”,《月旦法学》2006年总第137期。该判决的意义在于,尽管托儿所方违反的是安全保障义务,而车方则属于直接侵害行为,但托儿所方还是应当承担部分的终局责任,并且其责任份额要高于直接侵害人。因为托儿所虽未直接导致损害,但正是其过失使得幼儿处于极度危险状态,而这相对于一般违章的车方而言对损害后果具有更大的可归责性。与此类似,如果直接侵害人是一个来自教育机构以外的未成年人,而教育机构严重疏于管理,此时让教育机构承担补充责任,而让未成年侵害人一方承担第一位的终局责任,这也有失公允。当然,在上述两种情况下,如果反过来让过错大的教育机构一方承担第一位的终局责任,而让直接侵害人承担补充责任,同样也不合理。由此可见,一律按照补充责任的思路来安排教育机构的赔偿责任是不周全的。

而在广义的安全保障义务层面,我们发现各地法院作出的非补充责任的判决也相当多。比如,在2004年12月14日湖南省长沙市中级人民法院审结的“湖南王跃文诉河北王跃文等侵犯著作权、不正当竞争纠纷案”中,侵害人河北王跃文假冒受害人湖南王跃文的署名发表、推销自己的作品,出版社明知两个王跃文不同,未对河北王跃文书写的作者简介内容进行审查,并且对发行工作疏于监督,从而误导了消费者,构成对受害人的不正当竞争,法院判决侵害人与出版社应当对受害人承担连带赔偿责任。〔26〕该案引自北大法律信息网—北大法宝—司法案例库,http://www.pkulaw.cn/CLI.C.67378,最后访问日期:2013年12月23日。在2004年12月21日黑龙江省高级人民法院审结的“陈丽华等23名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案”中,证券公司作为上市公司的推荐人和主承销商知道或者应当知道上市公司虚假陈述而不予纠正或者不出具保留意见,侵害了23名投资人的利益,法院根据最高人民法院的相关司法解释判决证券公司与上市公司应当对投资人的损失承担连带赔偿责任。〔27〕该案引自北大法律信息网—北大法宝—司法案例库,http://www.pkulaw.cn/CLI.C.67383,最后访问日期:2013年12月23日。最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第27条规定:“证券承销商、证券上市推荐人或者专业中介服务机构,知道或者应当知道发行人或者上市公司虚假陈述,而不予纠正或者不出具保留意见的,构成共同侵权,对投资人的损失承担连带责任。”在2008年7月30日最高人民法院审结的“王春生诉张开峰、江苏省南京工程高等职业学校、招商银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司信用卡中心侵权纠纷案”中,侵害人擅自使用受害人的身份证,以受害人的姓名申请办理信用卡,其行为属于盗用、假冒他人姓名,构成对受害人姓名权的侵犯,而由于信用卡中心没有尽到合理的审查义务,才导致该侵犯姓名权的行为得以最终实施成功,法院判决侵害人与信用卡中心应按照各自过错程度的大小,即80%对20%的比例,分别承担赔偿责任。〔28〕该案引自北大法律信息网—北大法宝—司法案例库,http://www.pkulaw.cn/CLI.C.123440,最后访问日期:2013年12月23日。

由此可见,无论是在司法解释层面还是在判例层面,各类安全保障义务人对自己的过错承担的并非一律是补充责任,也可能是诸如连带责任、按份责任这样的终局责任形式。

(三)小结

从当前我国侵权法的理论和实践情况来看,一方面,违反安全保障义务的补充责任制度内部存在着理论上的不确定性,而围绕这些不确定性所产生的争议则进一步导向该制度的反对面;另一方面,反对该制度的学说不仅具有相当坚实的理论基础,而且也在审判实践中得到了直接或间接的印证,不真正连带责任、连带责任和按份责任的运用使得补充责任在安全保障义务领域的主导性地位逐渐动摇。

二、违反安全保障义务的补充责任制度的比较法背景考察

(一)大陆法系:德国和瑞士的立法例评析

就大陆法系的传统而言,罗马法上尚不存在我们现代所谓的安全保障义务或交往安全义务的理论和实践。主要原因在于,罗马法上的侵权责任针对的是故意或过失的积极侵害行为,〔29〕罗马法上的侵权制度包括以下几类:侵辱(iniuria),《阿奎利亚法》的不法损害(damnu m iniuria datu m),盗窃(f urtu m),抢劫(rapina)以及裁判官法上的侵权——如欺诈(dolus)和胁迫 (metus)。对于这些类型各自的特征可参见(英)巴里·尼古拉斯:《罗马法概论》,黄风译,法律出版社2000年版,页220以下。而以消极的不作为(没有有效防止第三人侵害受害人)为主要特征的违反安全保障义务的行为在罗马法上是不受追究的。〔30〕不作为的过失在罗马法上不承担责任,这是历代罗马法研究者的主流观点。德国潘德克吞法学派的集大成者温德夏特(Windscheid)是这一观点的代表,see B.Windscheid,Diritto Delle Pandette,trad.C.Fadda e P.E.Bensa,Volu me II,Parte II,Torino:Unione Tipografico-Editrice,1904,p.357.此外,14、15世纪评注法学派大师巴尔多鲁斯(Bartolus)和巴尔都斯(Baldus)以及18世纪荷兰学派的沃埃特(Voet)也持这一观点,see Jer oen Kort mann,Altr uis m in private l a w,New Yor k:Oxford University Press,2005,p.30.当代学者对这一观点的阐释参见同上注,页230。在现代大陆法系,由于对安全保障义务领域发生的第三人介入侵权案件通常采用连带责任或不真正连带责任,〔31〕根据大陆法系的一般规则,如果同一损害事实可以归责于多个人,则该多个人均应当承担连带赔偿责任。参见《德国民法典》第840条第1款,《意大利民法典》第2055条第1款。法国则是通过最高法院的判例确立了这一规则,法国最高法院1892年判例参见(德)克雷斯蒂安·冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法》,上卷,张新宝译,法律出版社2001年版,页76;法国最高法院1984年判例参见《法国民法典》下册,罗结珍译,法律出版社2005年版,页934,第1200条的相关判例〔8〕。而对于直接侵害人与疏于保护义务的不作为责任人之间的连带关系,根据德国和法国的理论,一般均归于“不真正连带责任”,但如果直接侵害人与不作为责任人处于同一责任层次,依德国之学说也可能属于“(真正)连带责任”。参见李中原:“不真正连带债务理论的反思与更新”,《法学研究》2011年第5期。所以补充责任〔32〕在德国和意大利法学上有专门的“补充责任”概念(德文subsidiarität,意大利文sussidiarietà),参见张定军:《连带债务研究——以德国法为主要考察对象》,中国社会科学出版社2010年版,页256;De Cupis,L’obbligazione sussidiaria nel diritto civile,in Rdciv.1986,II.在该领域的适用是非常罕见的,比如德国侵权法上有关公务员(或国家)补充责任的规定就是一例。对此,需要进行深度评析。此外,瑞士侵权法在多数人责任领域所确立的一般性的补充责任体制在大陆法系是独树一帜的,其是否适用于安全保障义务领域也须加以澄清。

第一,根据《德国民法典》第839条第1款和第841条的规定,如果公务员对于由第三人造成的损害存在职务上的过失而非故意时(这主要发生在三种场合:第三人为公务员依职权选任的业务执行人,或者公务员对第三人的业务执行负有监督义务,或者因对法律行为的追认公务员须参与第三人的业务执行),受害人仅在不能以其他方式(包括向第三人主张赔偿的方式)获得赔偿时,才能向该公务员请求赔偿——目前《德国基本法》第34条〔33〕《德国基本法》第34条规定:“某人在行使委托给他的公共职权时,如果违反了他所应承担的、针对第三人的职务义务,原则上应由他所服务的国家或机关承担责任。在故意和重大过失的情况下,保留对其的追索。对于损害赔偿请求权和追索,不排除常规法律途径。”已经将这种责任转由国家承担;另根据《德国民法典》第841条的规定,于上述情况下,在第三人与公务员(或国家)之间的内部关系上,该第三人将单独承担终局责任。该第三人与公务员(或国家)在损害赔偿责任承担上的顺位关系被德国法学界归于补充责任范畴。〔34〕参见张定军,见前注〔32〕,页256。但是,这一德国法上特有的侵权补充责任形态,实有国家本位主义之嫌:国家在财力上强于个人,在道义上则并不优于个人,为何同样是疏于安全保障义务,国家责任(补充责任)要轻于个人责任(不真正连带责任)呢?显然,该规则缺乏足够的正当性,仅是德国历史的产物。因此,德国立法上也曾试图废除民法典第839条第1款的补充责任规则,但最终没有实现。尽管如此,在德国当代的司法实践中,该规则的适用已经受到了严格的限制。〔35〕参见梅迪库斯,见前注〔9〕,页752-753;(德)福克斯:《侵权行为法》,齐晓琨译,法律出版社2006年版,页210。

第二,补充责任在侵权法上最大胆的尝试当属瑞士对于不真正连带责任所进行的改革。根据瑞士学者对《瑞士债法典》第51条的阐释,数人基于不同的法律原因(如非法行为、合同、法律规定)对同一损害承担责任的,原则上,首先由因其非法行为造成损害的一方当事人赔偿,其次由负有合同责任的当事人赔偿,最后由本身无过错也无合同责任而是依据法律规定承担责任的当事人赔偿;相应的,处于后顺位的责任人对于前顺位的责任人有追偿权。〔36〕See C.Chappuis,G.Petipierre,B.Winiger,Multiple Tort f easors under Swiss La w,in W.V.H.Rogers(ed.),Unification of Tort Law:Multiple Tortfeasors,The Hague:Kluwer Law Inter national,2004,p.249.在瑞士的法解释学上,第51条对应的仍然是“不真正连带责任(i mperfect solidarity)”,〔37〕Ibid.,at 231;F.Dessemontet,T.Ansay(ed.),Introduction to Swiss Law,Kluwer Law International,1995,p.139.但从操作规则上来看,债权人在选择被告上的任意性已被多数债务人在履行债务上的先后顺位所取代——该顺位取决于多数债务人之间基于债因(rechtsgrund)的不同而划分出来的“层次”或“等级”关系。据此,所谓的“不真正连带责任”在效果上已经实现了向补充责任的转化,而补充责任的适用范围也因此被猛然扩张到了几乎所有具有“主从”特点的损害赔偿责任领域。但应当澄清的是,安全保障义务领域并不在其适用范围以内,因为在该领域发生的第三人介入侵权案中,无论是第三人的直接侵害行为,还是安全保障义务人的义务违反行为都是基于过错的非法行为,在第51条所确立的责任“层次”中都处于第一顺位,二者之间无顺位或补充关系。此外,第51条的补充化改造方案在瑞士的审判实践中根本没有得到严格的遵循,根据瑞士联邦法院的相关判例,法官仍可以根据具体情况和公平原则作出与该法定形式不同的分担裁决。〔38〕See C.Chappuis,G.Petipierre,B.Winiger,Supr a note〔36〕,p.249.因此,这一改革实际上是失败的。〔39〕以上分析的详细内容参见李中原,见前注〔31〕。

(二)英美法系:美国法上的“主次责任学说”评析

英美法系在安全保障义务领域也不存在所谓的“补充责任”制度。〔40〕英国法的传统对于不作为领域的责任(包括违反对他人之安全注意义务)是持抵制态度的,绝大多数当代判决都是有利于被告的。但在涉及教育机构(包括教师)对学生的责任、房地产所有人的责任以及专业人员对其客户的责任等当代判例中,英国法院则个别性的认可了上述主体所负有的责任;就效果而言,上述主体承担的责任是整体性的,原告可以选择直接起诉上述不作为的主体。关于英国法的情况参见巴尔,见前注〔31〕,页355-370。但从功能比较的角度上来看,美国侵权法上围绕“不同错误等级(wrongs different in degree)”的案件发展出的“主次责任学说(t he doctrine of pri mar y and secondar y liability)”与我们发生在安全保障义务领域的补充责任最为相近。根据该学说,在不同等级的多数人责任案件中存在着所谓的“主责任人(the pri mary party or the principal)”与“次责任人(the secondary party)”的区分:过错程度较大的直接致害人是主责任人,而无过错或者仅仅疏于安全保障义务的责任人则是次责任人。此类案件在美国侵权法上主要发生于传统的替代责任(vicarious liability)和助成(侵权)责任(contributory liability)领域。〔41〕See Mark Bartholomew,John Tehranian,The Secret Lif e of Legal Doctrine:The Diver gent Evol ution of Secondar y Liability in Tr ademar k and Copyright La w,21 Ber keley Technology Law Jour nal,2006.根据上世纪三四十年代美国学者的总结,该学说在美国的审判实践中主要适用于以下八种情况:〔42〕See Robert P.Eshel man,Joinder of Tortf easors-Pri mar y and Secondar y Liability,1 Law Notes 2 1939-1940;Robert P.Eshel man,Pri mary and Secondary Liability of Tortfeasors,Its Nature and Effect,1 Law Notes 41 1939-1940.

第一,批发商(或生产商)与零售商对食品不合格的赔偿责任,在此,食品不合格是批发商(或生产商)在包装(或生产)时导致的,零售商并不知道这一状况而把食品卖于消费者,从而导致消费者受到损害。因此,批发商(或生产商)是主责任人,零售商是次责任人。〔43〕See The Canton Provision Co mpany v.Gauder,130 Ohio St.,43,3 O.O.,82,196 N.E.634(1935).

第二,城市危险制造者与市政府对损害的赔偿责任,在此,前者直接制造了危险(比如在街道上挖坑或设置障碍),是主责任人,而后者有义务排除该危险(比如消除隐患,维护街道的安全)却没有做到,是次责任人。〔44〕See The City of Chicago v.Robbins,2 Black(U.S.)418,17 L.ed.298'(1862);City of Zanesville v.Fannan,53 Ohio St.,605,42 N.E.703(1895);Morris v.Woodburn,57 Ohio St.,330,48 N.E.1097(1897).

第三,承揽案件中定作人与承揽人的损害赔偿责任,独立承揽人须对工作中造成他人的损害承担主责,而定作人对该他人负有的不可推托的责任属于次责。〔45〕这是美国俄亥俄州最高法院法官哈特(Hart)在Losito案的判决中归纳出的存在主次责任的案型之一。See Losito v.Kruse,136 Ohio St.,183,16 O.O.185,24 N.E.(2d)705(1940).

第四,雇主对于雇员致人损害所承担的赔偿责任,雇员作为实际致害人承担主责,雇主作为严格责任人承担次责。〔46〕同上注〔45〕。但对于雇主和雇员究竟谁是主责任人谁是次责任人则存在不同意见。See Howe v.Buffalo N.Y.and E.R.R Co.,37 N.Y.297(1867).

第五,火车操纵不当导致临近的马匹受惊伤害第三人的损害赔偿责任,在此,火车方是主责任人,马匹的主人则是次责任人。〔47〕See Nashua Iron &Steel Co.v.Worcester and Nashua Railroad Co.,62 N.H.159(1882).

第六,锅炉爆炸导致工人受伤的损害赔偿责任,在此,锅炉的制造商是主责任人,而雇佣工人的雇主则是次责任人。〔48〕See Boston Woven Hose &Rubber Co.v.Kendall,178 Mass.232,59 N.E.657,51 L.R.A.781(1901).

第七,电话公司违章让自己的员工在电力公司的高压线旁工作,导致员工被高压线伤害,电力公司与电话公司须对员工承担损害赔偿责任,在此,电话公司是主责任人,电力公司则是次责任人。〔49〕See City of Weatherf or d Water,Light &Ice Co.v.Veit,196 S.W.986(Tex.Civ.App.1917).

第八,出租人对于承租人造成之损害一般不承担责任,但根据某些判例中的意见,如须出租人承担责任也应属于次责任人的范畴。〔50〕See The Stark County Agricultural Society v.Brenner,122 Ohio St.,560,172 N.E.659,(1930).

此外,在当代美国,该学说在新兴的知识产权侵权诉讼领域被广泛采用,成为法院扩张该领域的责任人范围的理论工具;其中,为侵犯知识产权提供了便利的间接责任人(比如网络服务商、软件经销商)亦可归入上述疏于安全保障义务的次责任人范畴。〔51〕See Mar k Bartholo mew,John Tehranian,Supr a note〔41〕;http://en.wikipedia.or g/wiki/Secondary_liability#Secondary_liability_in_the_f uture.3F,最后访问日期:2013年12月23日。

在上述情况中,美国相关的判例和学理还体现出如下共同的特点:〔52〕See Robert P.Eshel man,Supra note〔42〕.

第一,将上述情况区别于共同侵权(joint tort)和连带责任(joint liability)。

第二,无先诉抗辩的要求。美国法律界虽否认主次责任学说的连带性质,却认可原告仍可任意选择起诉对象,任何被告都无权主张先诉抗辩,在这一点上,该学说仍属于理论上的“广义连带性”范畴——基本相当于大陆法系的不真正连带责任。

第三,承认主次责任人之间存在终局责任和追偿权。在大量的判例中,美国法院都认可了次责任人对主责任人的追偿请求,并将全部责任最终判由主责任人承担,因此次责任人的地位往往被视同“保证人”。

第四,受害人与主责任人和解的,不得再要求次责任人赔偿。

第五,主次责任等级的划分取决于过错比较,过错大的责任人为主责任人。此种等级划分被学者概括为三种情况:普通法上的过错责任大于基于社会政策的无过错责任,制造危险的过错大于疏于对危险的注意和清除义务的过错,无视危险状况的过错大于见危不救的过错。

最后,需要特别说明的是,主次责任学说始终是一个存在争议的理论,美国司法界对该学说也无充分把握。而自上世纪七八十年代美国侵权法领域的责任分担制度发生“去连带化”变革之后,主次责任人在承担责任上的“广义连带性”模式也已逐渐被按份责任或某些按份和连带的混合责任形式(比如“基于比较责任比例界限的混合责任”)所突破;〔53〕See The American Law Institute,Restatement of the La w,Thir d,Torts:Apportion ment of Liability,Co mments &Illustrations of§B18-19 and§D18-19,Copyright(c)2000.但根据《美国侵权法重述第三版·责任分担》第13条的意见,在诸如雇佣这样的存在替代责任的场合,雇主对雇员的侵权行为仍须承担类似于大陆法系的不真正连带责任;〔54〕该条规定:“基于他人的侵权行为而承担责任的人,对分配给该他人的整个比较责任份额承担责任。”根据《美国侵权法重述第三版·责任分担》第22条的规定,承担替代责任的雇主对雇员有全额追偿权。而根据第14条的意见,故意的直接侵害人与疏忽的安全保障义务人仍须对受害人承担连带责任,而且在两责任人之间应有各自的责任份额——相当于大陆法系的真正连带责任。〔55〕该条规定:“因未就某一故意侵权行为的特定风险对他人提供保护而承担责任的一方,应在分配给他的比较责任份额之外,对分配给故意侵权行为人的比较责任份额承担连带责任。”根据该条之评注(Co mment a),故意的直接侵害人与疏忽的安全保障义务人在内部关系上都必须承担相应的终局责任份额。

(三)小结

在两大法系的侵权法上,多数人责任领域存在着这么一个与安全保障义务领域相同或近似的“亚领域”,此领域的多数责任人之间存在着责任等级上的主次(或主从)之分:为此,大陆法系发展出了三种责任形态(或责任分担模式),即连带责任、不真正连带责任和补充责任,但补充责任在理论或实践中基本被证明是不成功的;而美国法上的主次责任学说在责任形态上具有流变性,传统上相当于大陆法系的不真正连带责任,当代则转变为了一个包含连带责任、不真正连带责任、按份责任和混合责任模式的多元化体系,但并不包括补充责任。〔56〕从理论上讲,“基于比较责任比例界限的混合责任”在实现方式上可能含有补充责任的因素:因超过法定的责任比例而须承担连带责任的一方对于因低于上述比例而只承担按份责任的另一方所承担的责任份额具有补充赔偿的义务。但这并未得到明确的证实。总体来看,无论是大陆法系还是英美法系,补充责任并不适用于安全保障义务领域。

三、违反安全保障义务的补充责任制度的合理性考量:类型化分析与法效果分析

综观国内外的理论和实践,我们发现,对于安全保障义务领域是否适用补充责任规则,国际上的做法与我国的实践形成了鲜明的对立:两大法系普遍排斥补充责任规则,而我国则在该领域推广着补充责任的适用。国内理论界有关肯定或否定补充责任的争论与此种对立相呼应,矛盾的焦点也集中在了同一领域。

来自审判实践和比较法的经验表明,在安全保障义务领域,当发生第三人介入侵权时,对安全保障义务人不能一律适用补充责任。起码在下列两种情况下,补充责任是不适用的:其一,安全保障义务人故意违反安全保障义务,这种情况下根据上述我国司法解释和国际上的一般做法,〔57〕参见《欧洲侵权法原则》第9:101条a),载欧洲侵权法小组编著:《欧洲侵权法原则文本与评注》,于敏、谢鸿飞译,法律出版社2009年版,页12;The American Law Institute,Restatement of the La w,Thir d,Torts:Apportion ment of Liability,§12.安全保障义务人均须承担连带责任;其二,安全保障义务人与直接侵害人(第三人)具有大体相当之可归责性,即处于同一责任层次或级别之上,〔58〕责任的层次或级别理论来自德国,对此可参阅李中原,见前注〔31〕,以及(德)梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,页609。这种情况下,两责任人之间并不存在明显的顺位关系,补充责任也无从适用,但具体应适用按份责任还是连带责任在国内外尚有争议。在我国的理论和实践中,违反安全保障义务的补充责任主要适用于安全保障义务人与直接侵害人处于不同的责任层次或级别的情况,比如前者仅仅系疏于注意,而后者则系故意侵权。问题是,这样的情况适用补充责任是否为最佳选择?

(一)补充责任性质的类型化分析

首先必须深入了解补充责任的性质。由于在传统民法框架之内补充责任的理论仍欠成熟,我们需要从国际上公认的补充责任形态出发,并在此基础上参酌各国之特例,拟订出一个关于补充责任的基本理论框架。这将成为我们回答上述问题,并对相关对立或争议进行评判的理论基础。

在现代两大法系普遍的实践当中,具有明显顺位特征的补充责任(或债务)主要存在于以下领域:1.保证责任,保证人对主债务承担补充责任;〔59〕参见《德国民法典》第771条,《法国民法典》第2021-2023条,《意大利民法典》第1944条。英美法系上的保证(surety or guaranty)规则虽以连带责任为主(一般不给予保证人所谓的“先诉照顾”),但保证人的“先诉照顾”在传统和现实中也是存在的,参见http://en.wikipedia.org/wiki/Surety和 Willia m Burge,Commentaries on the La w of Suret yship,and the Rights and Obligations of Parties Thereto,and Herein of Obligations in Solido,under the Laws of Engl and,Scotl and,and Other States of Europe,the British Colonies,and United States of America and on the Conf lict of Those Laws,Boston:C.C.Little and J.Brown,1847,p.341-342以及The American Law Institute,Restatement of the La w-Restatement(Thir d)of Suretyship And Guar anty,§15-(a),Copyright℃1996-2012.2.供养责任,依大陆法系各国的规定,承担抚养、扶养或赡养责任的责任人之间存在法定顺位关系,后一顺位的责任人仅在前一顺位的责任人死亡或无能力时才承担责任;〔60〕参见《德国民法典》第1607条,《意大利民法典》第441条。法国法在供养关系上原则上不强调顺位,但必要的顺位关系在立法和判例中也是存在的,参见《法国民法典》第207-1条第2款,法院判例参见《法国民法典》,罗结珍译,法律出版社2005年版,页190,第205条所附判例〔11〕。亲属间的法律供养关系在英美仅仅局限于夫妻之间和父母对未成年子女的抚养义务上,所以并不存在大陆法系那么显著的法定供养义务顺位,参见陈苇:《外国婚姻家庭法比较研究》,群众出版社2006年版,页536-553。3.企业投资人责任,合伙企业的合伙人或者公司的无限责任股东对企业的债务承担补充责任;〔61〕参见《德国民法典》第735条,《法国民法典》第1858条,《法国商事公司法》第10、23条,《意大利民法典》第2268、2304、2315、2461条,《美国统一合伙法》第40条,但《英国合伙企业法》第44条没有像美国那么明显的体现出合伙财产和合伙人个人财产在清偿上的顺位。4.票据责任,票据上的背书人只在承兑人拒绝付款时承担担保付款责任。〔62〕参见《德国票据法》第44条第5款,《法国商法典》第148条之一和《法国票据法》第40条,《意大利票据法》第50条,《美国统一商法典》第3-415条和第3-503条,《英国票据法》第47-48条。上述领域的补充责任规则在我国也完全适用。〔63〕相应法律依据如下:(1)保证责任,参见我国《担保法》第17条;(2)供养责任,参见我国《婚姻法》第28、29条;(3)企业投资人责任,参见我国《合伙企业法》第38、39条;(4)票据责任,参见我国《票据法》第62条。

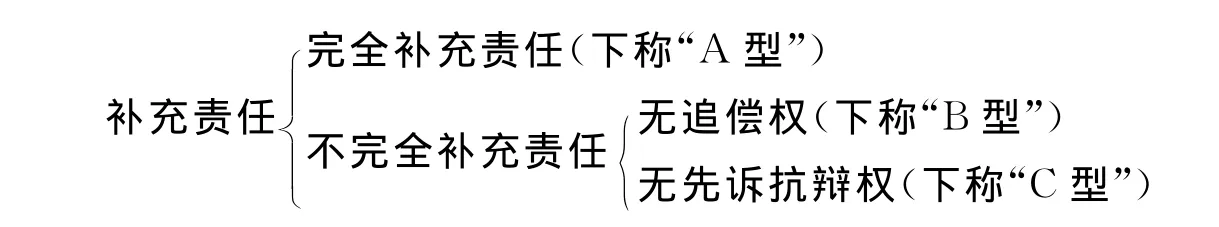

补充责任的典型形态是保证,即我国所谓的“一般保证”。此种典型的补充责任包含了两个基本要素:先诉抗辩权和追偿权。藉此反观其他三类在国内外得到较为普遍认可的补充责任形态,我们发现,供养责任完全具备这两个要素,而企业投资人的补充责任缺乏追偿权,票据背书人相对于承兑人的补充责任则不具有先诉抗辩权。因此,我们首先可以将补充责任划分为两大类型:完全具备两要素的系“完全补充责任”,欠缺任何一要素的则系“不完全补充责任”。这样,我们可以将补充责任的基本类型拟订如下:〔64〕关于补充责任的类型化模式的详细阐述可参见李中原,见前注〔3〕。

我们可以将国内外法律实践中存在的所有补充责任形态分别归入上述三种类型。比如,A型中除了保证责任和供养责任外,德国和意大利法上所确立的被监护人的公平补充责任,〔65〕根据《德国民法典》第829条和《意大利民法典》第2047条的规定,对于欠缺行为能力的被监护人导致的损害,监护人承担过错责任,但在监护人不能赔偿时(无责任或无赔偿能力),应由致害的被监护人给予公平的赔偿;另根据《德国民法典》第840条第2款的规定,于上述情况下,在监护人与被监护人之间的内部关系上,监护人将单独承担终局责任——被监护人有追偿权。德国法上有关社会组织对雇主拖欠雇员薪水承担的补充责任〔66〕《德国社会法》第115条的规定,参见张定军,见前注〔32〕,页237。以及公务员(或国家)的侵权补充责任也属于这一类型,而我国司法实践中存在于救助和帮工领域的受益人补充责任〔67〕救助领域的受益人补充责任参见《民法通则》第109条、《侵权责任法》第23条和《人身损害赔偿司法解释》第15条;帮工领域的受益人补充责任参见《人身损害赔偿司法解释》第14条第2款。也可归入这一类型;B型中除了企业投资人的补充责任外,在我国机动车交通事故责任中机动车责任方对“交强险”不足以弥补之损失所承担的补充责任也属此类型;而C型的例证除了票据关系外,意大利法上有关不消灭原债务的债务委托和债务转让领域的补充责任以及转让尚未缴足股款的股权时所产生的补充责任也系这一类型。〔68〕根据《意大利民法典》第1268条第2款和第1408条第2款的规定,在不消灭原债务的债务委托和债务转让领域,受托债务人或受让债务人在债务履行上顺位在前,而委托人或转让人则承担后顺位的补充责任。根据《意大利民法典》第2356条第2款和2472条第2款的规定,股份有限公司和有限责任公司的股东转让尚未缴足股款的股权时,债权人只有在向受让人主张无果时才可向出让人主张补充责任。通过对这些法条的比较分析可知,上述情况在操作上都遵循共同的规则:债权人在向后顺位责任人主张权利前只须先要求第一责任人履行债务即可,而无须强制执行。

A、B、C代表了目前国际范围内补充责任所能覆盖的基本类型,那么违反安全保障义务的补充责任究竟符合哪一类型的特征呢?从排除法的角度来看,C型显然应被排除,根据我国的理论和实践,受害人只有在直接侵害人无清偿能力或无法确定的情况下才可以向安全保障义务人主张权利,〔69〕参见黄松有主编,见前注〔8〕,页109,页136;王胜明主编,见前注〔23〕,页194,206。显然,安全保障义务人有先诉抗辩权。

B型的特征是无追偿权。在安全保障义务人与直接侵害人处于不同的责任层次或级别的情况下(比如前者仅仅系疏于注意,而后者则系故意侵权),依据大陆法系的理论和英美法系的传统,无论采补充责任还是不真正连带责任,安全保障义务人都有权向直接侵害人全额追偿(上文介绍之《美国侵权法重述第三版·责任分担》第14条是个例外)。反对追偿权的人主张安全保障义务人应当对自己的过错承担相应的终局责任,不应完全转嫁给他人。但是,反对意见的软肋在于:在强调对自己过失承担责任的同时却减轻了故意的直接侵害人的责任。

自己责任和惩罚故意这两种损害赔偿的价值取向在发生冲突时应如何协调呢?从损害赔偿法的目的功能来看,在确保对受害人的补偿原则的前提下,多数责任人之间的责任分配,按照各自的过错分别承担(自己责任)只是一般原则。在此基础上,侵权法也在一定程度上具有刑法的惩罚功能,而惩罚的重点理应是故意的积极侵害行为(作为),而不应是过失的消极行为(不作为)。正如耶林(Jhering)所言:“源自故意(dol us)的赔偿责任是一种绝对责任,也就是说在任何情况下都不能排除或降低……相反,过失(cul pa)的本质是建立在其相对性、灵活性之上的,通过其灵活性,它才能适应千变万化的法律关系。”〔70〕(德)鲁道夫·冯·耶林:《罗马私法中的过错要素》,柯伟才译,中国法制出版社2009年版,页97。基于此,一方面不免除疏忽之安全保障义务人的对外责任——体现自己责任原则,另一方面则通过追偿权弱化安全保障义务人的内部责任而强化故意的直接侵害人的责任——体现自己责任的灵活性和惩罚故意的原则,于是,侵权法的两种价值和两种功能遂得以达成最佳之协调。这也正是两大法系在传统上支持安全保障义务人享有追偿权的理由——这在现在看来仍然是最合理的。所以违反安全保障义务的补充责任也不符合B型的特征。

从最高人民法院的立场来看,A型是违反安全保障义务的补充责任最“理想”的港湾。但仔细分析A型中的典型形态,除了德国法上公务员(或国家)的侵权补充责任缺乏正当性外,保证人和后顺位供养人承担补充责任系出于明确的约定或普遍的习惯,德国和意大利法上所确立的被监护人的公平补充责任和我国实践中的受益人补充责任系基于衡平的考量,而德国法上有关社会组织对雇主拖欠雇员薪水承担的补充责任则完全是基于社会公益。更为重要的是,上述典型形态的补充责任人均无过错。因此,以过错为要件的违反安全保障义务的补充责任也不符合A型的一般特征。

由此可见,违反安全保障义务的补充责任并不符合国际范围内公认的补充责任类型的一般特征。当然,单单以传统的典型形态作为衡量标尺,据以否定在安全保障义务领域适用补充责任的合理性仍然是不充分的,我们还需要对其实际的法效果进行比较分析。

(二)安全保障义务领域适用补充责任的法效果分析

我国理论和实践界对于适用补充责任的合理性的认识主要是相对于传统的连带责任和按份责任而言的,〔71〕对此所做的最新总结可参见张新宝,见前注〔2〕。但问题的关键,也是中外对立的焦点,并不在此,而在于补充责任与不真正连带责任的差别上,尤其是在安全保障义务人与直接侵害人处于不同的责任层次或级别的情况下。我国理论和实践界关于在安全保障义务领域适用补充责任的认识恰恰是建立在对补充责任与不真正连带责任之关系的模糊认识(甚至是混淆)的基础上的。依最高人民法院的意见,补充责任只不过是不真正连带责任中的一种特殊类型,前者乃以后者为理论基础。〔72〕参见黄松有主编,见前注〔8〕,页110-112。杨立新教授也持此观点。〔73〕参见杨立新,见前注〔2〕。该观点忽视或低估了二者在选择主张权利之对象方面所存在的顺位性与任意性的差别:在补充责任场合,债权人选择被告须受到多数债务人在履行债务上的先后顺位的限制,而不真正连带责任则无此限制。这与当代意大利和德国法学上的相关分歧不同。在意大利法学上,虽然有些学者认为补充债务只不过是一种特殊的或者说是具有补充性质的连带之债,但这些学者所谓的“连带之债”是一种更为宽泛的、古典罗马法意义上的“整体之债”,〔74〕古典罗马法上的obligatio in solidum的准确意义是“整体之债”,其范围比现代广义的连带之债还要宽泛。参见齐云:“不可分之债与连带之债关系的历史沿革研究”,《中外法学》2008年第5期;P.Bonfante,Istituzioni di Diritto Romanno,Milano:Giuffrèp,1987,p.311,n.10.在这一大范畴下,他们同样坚持补充债务与真正的连带债务或不真正的连带债务之间所存在的顺位性与任意性的差别;〔75〕V.C.Massimo Bianca,Diritto Civile,IV.L’obbligazione,Milano:Dott.A.GiuffrèEditore,1993,pp.712-713.而在德国存在的补充债务与不真正连带债务的争论同样以承认二者在顺位性与任意性上的差别为前提,其争论的核心在于二者在适用范围上的划分依据。〔76〕参见张定军,见前注〔32〕,页256。张新宝教授虽然认识到了这一差别,他指出补充责任不同于不真正连带责任,是与其相对应的一种新型责任形态;但他同时认为不真正连带责任制度在选择起诉对象上的任意性无法体现出责任人之间的顺位,而这是补充责任的优势。〔77〕参见张新宝,见前注〔2〕。张教授的观点过于看重补充责任的顺位价值,却低估了它的不足——而这正是不真正连带责任所具有的任意性的价值所在。

同属于“不同层次或级别”的多数人责任(或债务),〔78〕梅迪库斯,见前注〔58〕。补充责任的顺位性相对于不真正连带责任的任意性所具有的优势主要体现在两个方面。其一,节约诉讼成本。由于补充责任限制原告单独起诉补充责任人,这样就减少了由此所带来的不必要的二次诉讼的成本。其二,便于执行且有利于规范执行权的运作。由于责任顺序明确,补充责任判决在执行中只须依判决确定的顺序和补充限额操作即可,执行机关和执行过程的随意性也因此得以约束。相形之下,补充责任的顺位性所牺牲的是原告的任意选择权。原告必须通过先执行第一责任人或者通过举证以排除先诉抗辩权,才能向补充责任人主张赔偿,原告基于个人方便或者个人私密而导致选择被告的自由被剥夺,这就增加了原告主张权利的负担和成本,给原告带来不便。

仔细分析个中利弊,我们发现,补充责任的上述第二个优点完全可以被不真正连带责任所吸收:后者实为外部连带性与内部层次性的综合,因此,法院只须在判决直接侵害人与安全保障义务人连带赔偿的同时,相应确定二者之间的执行顺位和补充限额,则同样可达上述之效。〔79〕参见李中原,见前注〔31〕。而补充责任的第一个优点,其所节约的成本主要包括补充责任人(即安全保障义务人)提起二次诉讼(追偿之诉)的成本以及法院审理二次诉讼的成本。对此,我们应做三方面的分析。

首先,实际的司法诉讼中,在律师和法院的提示下,原告通常会选择起诉所有的侵权人,只有在极其个别的场合才会坚持只起诉安全保障义务人。因此,所谓的二次诉讼很少出现,法律为此付出的代价实际是微乎其微的。

其次,当原告坚持只起诉安全保障义务人而不同意追加直接侵害人为被告的情况下,原告一定有自己“私密的考虑”(比如直接侵害人是原告的子女),而这些考虑是法律所无法列举的。依不真正连带责任之原理,此类“私密的考虑”皆属法律保护之“个人自由”的空间,为此导致二次诉讼,虽不经济,亦属值当;但依补充责任,上述“次要的自由”则不值得法律保护,原告要么屈服于法院的强行追加,而如欲保护自己的私密,只能放弃全部诉讼(撤诉)。这背后所存在的利益冲突很难在经济上给出定量的结论,因为这涉及到法学的价值取向。但是,我们起码可以体悟到两大法系(尤其是大陆法系)始终坚持不真正连带责任的思想根基:当自由与其代价大体相当,无法确定孰轻孰重时,法律保护自由。这一传统的价值较之于补充责任所欲节约的诉讼成本,显然更值得我们珍视。

再次,补充责任为安全保障义务人节约的二次诉讼成本是以牺牲原告受害人的利益为代价的。从伦理上看,不可避免的成本或代价理应由过失一方(安全保障义务人)承担,而不是由无辜的原告受害人负担,这样较为公平。

综上所述,在安全保障义务领域适用补充责任,其法效果并不如不真正连带责任。

四、结论:违反安全保障义务的补充责任制度的改革方案

基于上述认识,在安全保障义务领域采用补充责任模式并非最佳的选择。为此,我国侵权法上有关违反安全保障义务的补充责任制度应当进行改革。但是,从审判实践和法解释学的立场出发,此种改革必须通过相应的法律解释方能实现。

(一)制度改革的目标:违反安全保障义务的多元化责任体系

本文主张在第三人介入侵权的案件中,安全保障义务人的责任形态应当由当前单一的补充责任形态转变为一种多元化的责任体系。

第一,安全保障义务人故意违反安全保障义务的,应当承担连带责任。

第二,安全保障义务人与直接侵害人(第三人)均为过失的,应依《侵权责任法》第12条之“分别侵权规则”适用按份责任。对此,需要略做解释的是,在此场合,安全保障义务人与直接侵害人具有大体相当之可归责性,处于同一责任层次或级别,大陆法系在传统上是适用连带责任的,但当代美国侵权法则转向按份责任。我国《侵权责任法》第12条也受到了后一倾向的影响:对于明显缺乏主观一致性(共同过错)和客观一致性(共同原因力)的数人分别侵权适用按份责任。这也得到了当前我国民法学术界的普遍认同。〔80〕参见叶金强:“共同侵权的类型要素及法律效果”,《中国法学》2010年第1期;周友军:“我国共同侵权制度的再探讨”,《社会科学》2010年第1期;程啸:“论侵权责任法第八条中‘共同实施’的涵义”,《清华法学》2010年第2期;曹险峰:“数人侵权的体系构成——对侵权责任法第8条至第12条的解释”,《法学研究》2011年第5期。

第三,安全保障义务人疏于注意,而直接侵害人系故意侵权或者取得不当得利的,〔81〕比如,宾馆保管部门疏于管理导致旅客寄存财物被第三人误拿,第三人作为直接侵害人同时取得了不当得利,应当承担终局责任。则二者处于不同的责任层次或级别,应当适用不真正连带责任。受害人可以选择主张权利的对象,但安全保障义务人承担责任后可以向直接侵害人追偿。

需要说明的是,安全保障义务人在上述1、2之场合须承担终局责任,而在3之场合则无须。这种区分方案恰恰调和了国内有关安全保障义务人是否应对自己的过错承担终局责任的争论。

(二)制度改革的途径:补充责任规定的限缩解释与不真正连带责任的诉讼程式

就实现途径而言,如何解释上述责任形态与《侵权责任法》上的补充责任规定之间的关系以及不真正连带责任的实现方式是本改革的关键。

第一,为了避免此项改革与《侵权责任法》第37条和第40条所规定的补充责任发生冲突,应当对上述法律条款进行限缩解释。其一,上述条款的适用范围应限制在直接侵害人与安全保障义务人处于“不同的责任层次或级别”的场合,从而避免连带责任和按份责任的适用与上述条款的冲突。其二,上述条款中的“补充责任”应被解释为不真正连带责任的实现形式,其“补充性”应被限缩解释为不真正连带责任的内部关系,即直接侵害人与安全保障义务人在内部责任分担上的相互关系:直接侵害人系终局承担者,安全保障义务人仅系临时补充前者的不足,但这不应影响在外部关系上受害人选择请求(包括起诉)对象的权利,此之谓“内部关系上的补充性”;此种“内部关系上的补充性”在判决和执行方式上应当有所体现。该限缩性解释对“事实上的补充责任”也当然适用。

第三,为了充分的发挥不真正连带责任的优势,笔者对其在司法实践中的诉讼程式提出如下建议:其一,法院应当建议(而不是强制)原告起诉所有被告,以尽量避免不必要的二次诉累;其二,对于受害人坚持单独起诉安全保障义务人的案件,法院可以列直接侵害人为证人,判决中应当合理确定安全保障义务人的责任限额,由于不起诉直接侵害人而给案件审理带来的不利后果应由原告承担;〔82〕根据我国的民事诉讼体制,人民法院可以强制被告到庭,但在证人拒绝作证的情况下并不适宜强制其出庭作证,由此可能影响案件事实的查明,严重时法院可以驳回原告的诉讼请求。但必须指出的是,法院不得将受害人不起诉共同责任人之一的行为视为免除其责任,进而免除其他责任人相应的责任份额;目前我国审判界存在的这种错误倾向(《人身损害赔偿司法解释》第5条)应予纠正。其三,对于原告一并起诉直接侵害人与安全保障义务人的案件,法院在不真正连带责任的判决和执行方式上应当进行必要的“补充化改造”,以体现其“内部关系上的补充性”,即在判决直接侵害人与安全保障义务人连带赔偿的同时,应当确定二者之间的执行顺位以及后者的补充赔偿限额。

——以美国为参照