域外经济纠纷诉权的限缩趋向及其解释以美国最高法院判例为中心

郭 雳

法律活动与经济、社会生活存在着紧密的依存互动关系。交通、通讯、互联网等技术的发展,贸易、投资、人员流动的加大,使得跨境法律纠纷频繁出现,而其处理也变得越来越重要。美国在国际社会中的地位毋庸置疑。有学者甚至认为,法律的全球化过程就是美国法律的全球化过程。*参见(美)W·海德布兰德:“从法律的全球化到全球化下的法律”,刘辉译,载(意)D·奈尔肯、(英)J·菲斯特主编:《法律移植与法律文化》,高鸿钧等译,清华大学出版社2006年版,页157。该过程既体现于其对他国立法的影响,也反映在美国自身法律的域外适用。一方面,针对海外事项的立法不断增加(例如2010年《外国账户税收遵从法》,FATCA),另一方面,传统法律也将其效力延伸至海外(例如美国司法部《国际经营反垄断执法指南》)。与实体法相呼应,美国各州相继出台所谓“长臂管辖”(Long Arm Jurisdiction)法案,当非法院地居民与法院地间存在某种程度的联系,同时原告提起的诉讼又产生于这种联系时,法院便有权审理案件。*See Sher v. Johnson, 911 F. 2d 1357, 1361 (1990).

伴随经贸投资往来的增加,中国企业正在日益成为美国公司的合作伙伴和竞争对手,也越来越频繁地把自己暴露在美国法的管辖范围内。对于长期依赖出口的我国,来自美国的追诉业已给不少企业造成居高不下的成本。上世纪九十年代开启的海外上市潮,为中国企业带来了新的机遇,但随之而来的合规成本和域外诉讼风险,也着实令许多企业担惊受怕、进退两难。同时,意外事件也可能会触发在美诉讼。2013年7月,韩国某航空公司在旧金山发生空难,造成中国公民的伤亡,引发了人们对索赔诉讼的广泛关注。事实上,2004年11月的包头空难,就曾令包括某中国航空公司在内的多个被告几度陷入在洛杉矶应诉的窘境,而该纠纷至今在国内仍难有结论。不仅如此,正在全球范围内实施“走出去”战略的中国企业亦有可能因在第三国发生的纠纷,而在美国法院成为被告。

有鉴于此,考察美国法律系统针对涉外纠纷处理的理论和实践,特别是跟踪其法院对于各类案件受理与裁决的最新发展,并及时地为中国主体准确辨识、评估和提示风险提供参考,应当为我国法学研究者和实务工作者所重视。本文发现,近年来在许多领域以及原告起诉的多个环节,美国联邦最高法院(“最高法院”)都通过对各种制定法或普通法规则的重新解读,传递出就域外诉权的司法克制态度。在此基础上,笔者尝试进一步分析了其逻辑与原因,并提出对这一新趋势的理解。

一、 美国最高法院司法克制的新趋向

(一)案件管辖权

法院在接到起诉状后审查的第一个问题便是其对案件是否具有管辖权。美国的管辖权体系包括事项管辖权(Subject Matter Jurisdiction)和对人管辖权(Personal Jurisdiction)。在民事诉讼中,法院需要同时享有上述两种管辖权。前者主要涉及案件的特定主题(如破产、海商)、联邦与州法院的关系、审级和法院内部分工等,后者则是指受诉法院具有使得当事人出庭,并作出确定当事人权利义务的判决的权力;其又常与属地管辖权(Territorial Jurisdiction)联系在一起,以被告为基准在各州法院之间、*(美)斯蒂文·N·苏本等:《民事诉讼法——原理、实务与运作环境》,傅郁林等译,中国政法大学出版社2004年版,页558。本国与国外法院之间分配司法权力。*最高法院曾特别告诫下级各法院,针对身处美国境外的被告处理管辖权问题时要“非常小心谨慎”,See Asahi Metal Indus. Co., v. Superior Ct. of Cal., 480 U.S. 102, 115 (1987).

对人管辖权往往成为争议的焦点,最高法院又将其区分为普遍管辖权(General Jurisdiction)和特殊管辖权(Specific Jurisdiction)。如果被告与法院地存在着持续、实质、系统性的联系,则法院可以对其行使普遍管辖权,*See Bauman v. DaimlerChrysler Corp., 644 F.3d 909 (9th Cir. Cal., 2011).即法院可对被告的任何案件行使管辖权,无论案件本身与法院地是否有关联。*围绕普遍管辖权,最新进展是2014年1月14日最高法院作出的戴姆勒克莱斯勒公司(“戴克公司”)案判决。此前第九巡回法院认为加州法院对德国的戴克公司享有管辖权,理由是该公司在美国的总经销商在加州开展业务,而此业务对于戴克公司而言非常重要,且戴克公司有权对该经销商实施控制,因此其应当被视为戴克公司的代理人。如下文表格中所述,最高法院推翻了该结论。See Daimler Ag V. Bauman Et Al., 644 F. 3d 909.相反,如果仅是特定案件和法院地之间的联系达到一定程度,则法院可就该案件对被告行使特殊管辖权。

对人管辖权的宪法基础是美国宪法第14修正案所规定的“正当程序”,即“非经正当法律程序,不得剥夺任何人的生命、自由和财产”。*See International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945).只有当被告与法院地存在“最低限度的接触”,以确保被告不会被迫陷入其不可预见的诉讼以及被不熟悉的法院管辖,*See World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 292 (1980).从而不致“违反公平规则和实质正义”时,法院才可以对被告行使对人管辖权。因此,美国判例法会要求被告或者案件与法院地之间的联系必须达到最低限度。这种基于“最低限度联系”(Minimum Contacts)原则而行使的管辖权又被称为“长臂管辖权”,美国许多州都出台有关于长臂管辖的成文法,规定何者构成“最低限度联系”,当然这些成文法也都不得与宪法第14修正案规定的“正当程序”要求相违背。与此同时,尽管有各州成文法为依托,最低限度联系仍然属于一个非常主观的标准,法院管辖是否符合正当程序“必须取决于与正当程序条款意欲保护的法律的公平和有序的管理相关的活动的性质”,不能“简单的机械化和量化”。*斯蒂文·N·苏本等,见前注〔3〕,页558。

最高法院近期审查了一系列下级法院的判决,有助于明确对人管辖权中的“最低限度联系”所指为何。在2011年6月27日发布的两起相关案件审查结果中,最高法院分别以6比3和一致同意的方式驳回了原告的诉求,推翻了下级法院先前所适用的“商业流”(Stream of Commerce)规则,限缩了美国法院对国外制造商的管辖权。根据“商业流”规则,制造商将商品置于像河流一样的销售市场时,就已经或者应当知悉其产品会通过经销商销往各地,并且应当可以预见到该产品可能会被法院地的消费者消费,因此被告主观上已经故意与美国各州有所接触,达到了最低限度联系。然而最高法院认为,上述“商业流”规则与宪法第14修正案规定的正当程序条款相违背,其所提供的联系并未达到对人管辖权所要求的程度。*See J. McIntyre Machines Ltd. v. Nicastro, No. 09-1343 (U.S., 2011) & Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, No. 10-76 (U.S., 2011).

(二)法律适用性

法院享有管辖权并不意味着原告就可以享受美国法律的保护,法院在确定准据法时需要开启另一套判断体系。在某一案件中能否适用美国法律,涉及到法条的适用空间。在此问题上,沉寂良久的“排除域外适用假设”(Presumption Against Extraterritoriality)*See for example, EEOC v. Arabian Am. Oil Co., 499 U.S. 244, 248 (1991).近年来频繁进入人们的视野。

2010年6月24日,最高法院以一致同意的方式对Morrison v. National Australia Bank案(“Morrison案”)作出终审宣判,维持了下级法院一、二审的决定,不支持原告三名澳大利亚投资者在美国联邦证券法下的诉权。在判决书中,Scalia法官重申了“排除域外适用假设”。该假设认为,除非法条中明确表现出相反的意图,国会的立法只适用于美国领土管辖之内。换言之,应当假定立法只适用于国内情形,除非国会明确表达法条具有域外效力。*See Foley Bros. v. Filardo, 336 U.S. 281, 285 (1949).最高法院认为,从1934年《证券交易法》第10(b)条的文意以及该法条制定的历史背景和演进过程中,皆无法看出国会有任何域外适用的意思。Scalia法官据此批判了之前在证券法领域广泛使用的“行为与影响标准”,*根据行为与影响标准(Conduct and Effects Test),美国法院可以管辖发生在美国境内的证券欺诈行为,以及虽发生在美国境外但是将会对其国内造成或已经造成有害影响的证券欺诈行为。将境外证券诉讼的诉权限缩在“交易标准”*交易标准(Transaction Test)是指,1934年《证券交易法》的核心反欺诈条款——第10(b)条仅适用于在美国境内证交所上市证券的交易和其他证券在美国境内的交易。之内。*See Morrison v. National Australia Bank Ltd., 130 S. Ct. 2869 (2010). 可参见郭雳:“美国证券域外纠纷诉权新解”,《证券市场导报》2011年第11期。

Morrison案的影响力很快溢出证券诉讼领域。2010年9月28日,联邦第二巡回法院作出判决,认为根据“排除域外适用假设”,《欺诈影响和腐败组织法》(The Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act,“RICO法案”)*RICO法案是一部主要针对有组织犯罪活动加重刑罚和提高民事救济的美国联邦法,根据1970年《有组织犯罪控制法》第901(a)条制定。其最初是为了打击有组织犯罪,但是涵射广泛的表述以及三倍赔偿条款使得其中的反欺诈条款迅速成为原告指控各种商业欺诈阴谋的利器,尽管这也给其带来许多诟病。并不适用于域外行为。该案原告Norex公司是一家俄罗斯石油公司,其诉称:被告参与了一项意在通过多家公司控制俄罗斯石油产业的欺诈和洗钱计划;特别是,在推行其计划时,被告的许多行为符合RICO法案所定义的“欺诈”,包括邮件和电信欺诈、洗钱以及贿赂。此案的审理过程与Morrison案如出一辙。一审法院认为按照“行为与影响标准”,原告诉称的行为大多发生在国外,因此法院对此没有管辖权。而二审法院则为同样结果给出了不同的依据,审理该案的三位法官均认为RICO法案的适用属于实体性问题而非管辖权问题,并且由于RICO法案没有表达明确的域外适用意图因此不支持原告的诉求。*See Norex Petroleum Ltd. v. Access Industries, Inc., 07-4553-CV (2d Cir. Sept. 28, 2010).

2013年的Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.案(“Kiobel案”)中,最高法院更进一步,大胆地将“排除域外适用假设”推广适用于《外国人侵权法》(Alien Tort Statute)。*See Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S. Ct. 1659 (2013).与之前的案例相比,该案涉及的《外国人侵权法》有三点特殊之处:①该法并非传统“侵权法”的一部分,其中并没有关于行为要件及后果的规定,仅规定允许联邦法院审理若干基于某些明确的国际法规则而提起的诉讼;②顾名思义,该法处理的事务具有天然的涉外性;③其意图打击的主要是海盗、酷刑、虐待等“人类共同敌人”,在这一领域限缩诉权容易被看作是对反人类行为的姑息。因此如下文所讨论,Kiobel案在美国国内引起的争议甚至超过其所遵循的先例Morrison案,且余波未尽。

(三)其他考虑因素

对于明确具有域外适用效力的法律,最高法院则动用了限缩诉权的万能武器:国际礼让原则(Comity of Nations)。2004年的F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A.案(“Empagran案”)中,最高法院八位法官一致认为(O'Connor法官没有参与该案件的讨论与决定),即便垄断行为违反《谢尔曼法》(“Sherman Act”)并且对国内商业造成损害,即被告实施的固定价格卡特尔对美国商业造成了损害,只要发生在国外的损害与发生在国内的损害完全独立,美国法院就没有干预国外竞争政策的正当性。*See F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155 (2004).

对于某些特殊的诉讼形式,法院通过对诉讼成立条件的严格要求来限缩当事人的诉权。2011年6月20日,最高法院以5票对4票的微弱优势最终裁定针对世界零售业巨头沃尔玛百货公司的性别歧视集团诉讼不成立。其中,最高法院并没有处理性别歧视这一实体争议,而是关注于集团诉讼是否成立这一程序性问题。该案原告涵盖了全球范围内所有曾经或者正在沃尔玛工作的女性雇员,人数达150万人之众。最高法院多数意见认为原告并不能证明沃尔玛存在一个整体上的歧视政策,无法在“基于歧视所产生的个体请求权”与“受到同样伤害的一群人的存在”之间架起一个“共同性”的桥梁,因此该案关于集团诉讼的认证不符合《联邦民事程序规则》第23条(a)款关于“共同性”的规定。*See Wal-Mart Stores v. Dukes, 564 U.S. ___ (2011).

此外,法院还利用对条文实体性要件的解读来限缩原告胜诉的几率。专利权的显著特征之一便是其具有地域性。不管辖发生在境外的专利侵权行为,是美国专利法的一般原则,但是1984年其《专利法》第271条(f)款是个例外。该款规定,美国供应商如果提供了在国外组装用的重要组件也属于专利侵权行为。在2007年的微软专利侵权案中,最高法院以7票对1票(Roberts法官没有参与该案件的讨论与决定)推翻了下级法院的判决,认为只有软件的复制件,而非抽象意义上的软件,才构成第271条(f)款所说的“部件”。因此微软公司通过母版或者电子传输方式传送给外国接受人,再由后者安装在于外国制造并且销售的电脑上的软件,该行为依旧无法受到美国专利法的域外追诉。*See Microsoft v. AT&T, 550 U.S. 437 (2007).类似地,2004年4月,最高法院以5票对3票(Rehnquist法官没有参与该案件的讨论与决定),将美国法典第18编第922(g)(1)条规定的持枪禁令(该法条规定此前被任何法庭定罪的人持有武器为非法,如果其因前罪可被判一年徒刑及以上刑罚)的适用范围限定在被美国法庭所定罪的人。*See Small v. United States, 544 U.S. 385 (2005).

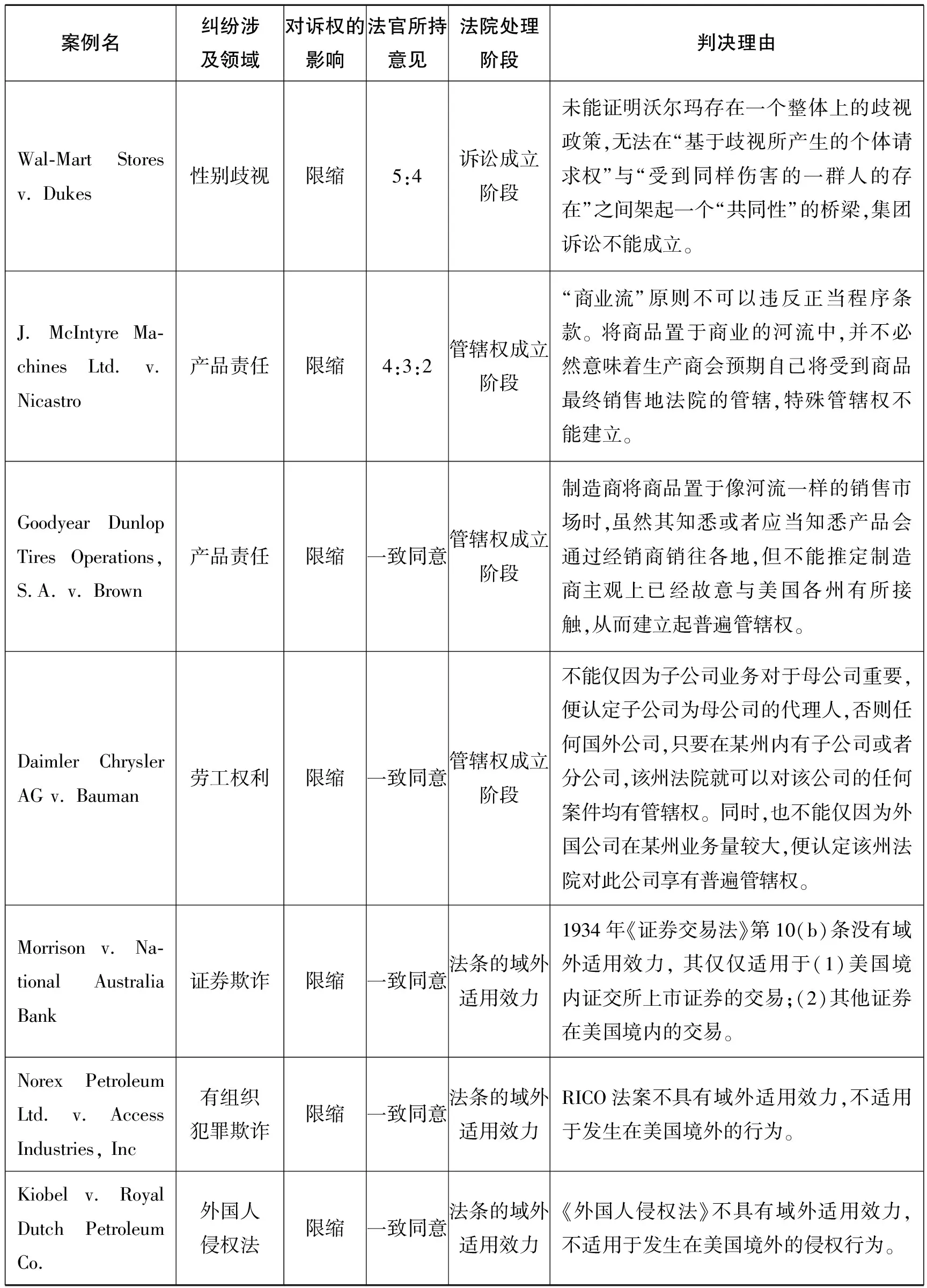

表1 美国最高法院近年来域外诉权典型案例

二、 对法院立场和理由的进一步分析

(一)排除域外适用假设:直接但充满争议

最高法院在Morrison案和Kiobel案中用以限缩域外纠纷受理所采用的工具是“排除域外适用假设”。这个工具虽然直接,但由于涉及揣测国会的立法意图,其实并不好用。很显然,条文是否体现出国会就域外适用的意图,常常是见仁见智的事。以Kiobel案为例,尽管最高法院九位法官在判决结果上意见统一,但Breyer等四位法官并不认同在该案中适用“排除域外适用假设”。他们认为,尽管美国法院不应当处理此案,但是《外国人侵权法》应当具有一定的域外效力。因为它处理的原本就是与“外国人”、“条约”、“国际法”等有关的国际事务,1789国会制定该法主要是为了打击海盗行为,而海盗行为在绝大多数情况下都发生在美国域外。*See Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S. Ct. 1659(2013).《外国人侵权法》如今涵射的行为(酷刑、虐待等),其反人类程度与1789年时的海盗无异,唯一的区别或许仅在于,海盗行为一般发生在公海上,而酷刑、虐待等行为通常发生在某一个主权国家内部。*事实上,Breyer法官等也不同意海盗行为发生在公海上。因为具体的海盗行为并非发生在公海的海水中,更多是发生在船只上,而船只被视为船旗国领土的延伸,所以严格来说,海盗行为是发生在船旗国管辖区域内的。尽管Breyer等法官的意见当时在最高法院内并未占优,但是后续故事颇值得玩味。仅在Kiobel案判决5天后,最高法院宣布将审查另一起与《外国人侵权法》相关的案件。*See DaimlerChrysler AG v. Bauman, No. 11-965,9th Cir., 2013 WL, 1704716 (2013).而如前所述,该案的焦点并非《外国人侵权法》的域外适用效力,而在于“管辖权”。把两者联系起来分析,此举很有可能是Breyer法官在试图说服其同仁:有“管辖权”判断在先把关,承认《外国人侵权法》具有域外效力并不会造成过多的负面影响。

Morrison案中,“排除域外适用假设”的应用也并不顺畅。该案中,Scalia法官运用其推翻了第二巡回法院创设的“行为与影响标准”,代之以“交易标准”。然而,如Stevens法官在其并存意见(Concurring Opinion)中所言,从“排除域外适用假设”的本意来看,其排除的是对与美国毫无关联案件的处理,其内核与第二巡回法院的“行为与影响标准”并无冲突。“行为与影响标准”正是在探寻怎样的联系可以引发美国对域外证券欺诈的干预。事实上,在将“排除域外适用假设”这一含义模糊的原则转化为明确规则的推理过程中,Scalia法官阐述了其为何选择“交易标准”而非“行为与影响标准”,他认为,1934年《证券交易法》的关注重点并不在于欺诈行为,而是在美国境内的证券买卖;第10(b)条并不惩罚所有欺诈行为,只有欺诈行为与证券买卖联系起来时才会受到该条的追诉。*See Morrison v. National Australia Bank Ltd., 130 S. Ct. 2869 (2010).不过这一推断背后的逻辑更像是联邦与州之间的权力划分,*根据美国宪法,普通的欺诈行为属于各州的管辖范围,但是当欺诈涉及证券,通常会落入联邦法的管辖。这恐怕也是Scalia法官认为作为联邦法的《证券交易法》规制重点落在证券买卖而非欺诈上的背后原因。和“排除域外适用假设”的立法目的可谓是行走在两条路上。

回顾历史,尽管“排除域外适用假设”几乎与联邦成文法同时诞生,*早在19世纪,最高法院便开始运用这一假设限制海关法和版权法的域外适用。See The Apollon, 22 U.S. (9 Wheat.) 362, 370 (1824) (Story, J.) (customs laws); United States v. Palmer, 16 U.S. (3 Wheat.) 610, 630-32 (1818) (Marshall, C.J.) (piracy laws).最高法院却并非一直都是该假设的忠实拥趸。事实上,即便是在产生了该假设之经典案例的反垄断领域,*Holmes法官在经典的American Banana Co. v. United Fruit Co.案中,将《谢尔曼法》的适用范围局限在美国境内。See American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909).最高法院也曾选择性地忽略过该假设的存在。*See for example, United States v. Sisal Sales Corp., 274 U.S. 268 (1927).因此,如今的判词并不如其乍听上去那么经得起推敲,其中的“排除域外适用假设”更像是为了限缩诉权并且提供一套明确裁判标准的说辞。

(二)“不方便法院”规则:变与未变

管辖权规则确保的是原告向正当的法院提起诉讼,但是正当的法院并不意味着正确的法院。最低限度联系原则极大地扩张了法院的管辖权。在这样宽松的条件下,往往会有多个法院对同一案件享有管辖权(尤其是人数众多或者涉案行为众多的复杂案例)。原告此时通常会选择对自己有利的法院进行起诉,但是原告选择的法院很可能在事实上和案件缺乏实质联系。为了“对过分扩张的管辖权依据实施反向平衡”,*See J. J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law, Clarendon Press, Oxford, 1995, p.19.普通法院发展出了不方便法院(Forum Non Conveniens)规则,即当法院认为诉讼在另一法院进行更为适当时,其允许一个有管辖权的法院拒绝行使管辖权。

根据最高法院1947年Gulf Oil Corp. v. Gilbert案中确立的分析方法,法院在对案件作出不方便法院分析时通常要进行两步判断:第一,确定是否存在适当的替代法院;第二,平衡相关的私人利益因素和公共利益因素。*See Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501 (1947).在确定是否存在适当的替代法院时,法院主要判断是否存在其他法院可以为原告提供适当的救济。虽然绝大多数国家的实体法为原告提供的救济不如美国那样充分(这也是美国法律体制吸引很多外国原告不远万里赴美诉讼的主要原因),但这并不意味着外国法院没有提供适当的救济。最高法院对法院适当性设定的门槛极低,根据Piper Aircraft案确立的原则,任何有管辖权的外国法院都可以成为适当的替代法院,除非外国法院不为原告提供任何实际的救济措施。*See Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981).

Occidental Petroleum案是近年来比较罕见的美国法院主张了域外管辖权的案例,其与适当的替代法院判断息息相关。自上世纪七十年代以来,美国Occidental Petroleum公司占据秘鲁北部亚马逊流域原住民阿丘尔人居住地开采石油,并排放了大量有毒废水、废物,不仅对农作物、鱼类、野生动物造成伤害,而且导致当地原住民的健康和生计遭受严重影响。2007年,当地阿丘尔人代表在美国环保组织及其律师的帮助下,在加利福尼亚中心地区法院根据《外国人侵权法》和判例法的规定,对Occidental Petroleum公司及其秘鲁子公司提起侵权诉讼。2008年,一审法院以不方便法院为由驳回起诉。原告随即提起上诉。2010年12月,联邦第九巡回上诉法院撤销了一审法院裁定,确定该案在洛杉矶继续诉讼。*See Carijano v. Occidental Petroleum Corp., 686 F.3d 1027 (9th Cir. 2012).二审法院的依据就是,秘鲁的法律制度从来没有因环境污染补偿过原住民,而被告也无法确信“秘鲁法院有令人满意地处理本案的能力”,因此难以得出秘鲁法院是更加“方便”的法院。2013年4月,被告请求最高法院审查第九巡回上诉法院裁决的请求也被驳回。

一旦认定存在一个适当的可替代法院,美国法院便会进入平衡相关私人利益和公共利益的判断。一般而言,原告的法院选择不会被打扰,除非私人和公共因素强烈地倾向在外国法院审理。*徐伟功:“试析美国不方便法院原则的分析方法”,载李双元主编:《国际法与比较法论丛》(第六辑),中国方正出版社2003年版,页574。私人利益因素主要包括:获取证据的便利性、强制不愿出庭的证人出庭的可行性、证人出庭费用、出示证据的可行性、判决在境外的可执行性以及其他影响审理的问题。公共利益因素主要包括:大量案件堆积在某个法庭带来的管理困难、陪审团审理与当地无关的案件所承担的负担以及适用法院熟悉的法律规定而不是复杂的冲突法规则或国外法处理案件的可能性。*See Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501, 508-09 (1947).换言之,私人利益因素主要考虑的是如果案件在原告选择的美国法院进行审理,那么各方当事人获取证据是否会有麻烦,而公共利益因素主要考虑的是法院的操作管理便利。*Martin Davies, “Time to Change the Federal Forum Non Conveniens Analysis”, 77 Tul. L. Rev. 309, 312(2002).法院应当综合全局地考虑所有相关因素并在此基础上做出判断,但总体而言私人利益因素的重要程度往往不及公共利益因素。*徐伟功,见前注〔35〕,页574-582。

然而,不方便法院规则一直以来饱受诟病,被称为是“偶然、随意、不一致的疯狂决定”,*See Allan R. Stein, “Forum Non Conveniens and the Redundancy of Court-Access Doctrine”, 133 U. PA. L. REV. 781, 785 (1985).因为这一规则的自由裁量空间实在很大。如果说在第一步适当的可替代法院判断中,法院的空间尚且有限,那么在第二步私人利益和公共利益因素的平衡中,最高法院仅仅罗列出应当考虑的因素,而它们是否同等重要、是否在所有案件中均需被全部考虑,最高法院在Gulf Oil案中没有言及。*See Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501 (1947).到了Piper Aircraft案中最高法院虽表示,全部的私人利益因素和公共利益因素都应当在所有案件中被考虑,*See Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981).但其余疑问仍然未解。下级法院在有限指示之下自由裁量,便形成了杂乱无章、不可预期的现状。而近年来,美国不方便法院规则不仅没有与时俱进,有限的指示也“被”变异了。

根据最高法院一开始确立的原则,不方便法院规则是作为例外出现的。通常而言,法院一般会尊重原告的选择,除非私人利益和公共利益因素明确地指向替代法院。这应当是“极少”出现的情况。但是在实践中,被告绝不只是“极少的”因不方便管辖原因而改变审判地。*每年联邦法院都会考虑数百件涉及不方便法院的案件。See Martin Davies, “Time To Change the Federal Forum Non Conveniens Analysis”, 77 Tul. L. Rev. 309, 311(2002).法院只要找到合适的可替代法院,继而平衡了与诉讼相关的私人利益和公共利益因素之后认为替代法院占优,便会驳回原告诉请。美国地区法院对于被告提出的不方便法院抗辩,支持率近乎50%,如果原告是外国人,支持率则超过60%。*See Christopher A. Whytock, “The Evolving Forum Shopping System”, 96 Cornell L. Rev. 481, 503 (2011).并且有证据表明这一支持率还在上升。*See Christopher A. Whytock & Cassandra Burke Robertson, “Forum Non Conveniens And The Enforcement Of Foreign Judgments”, 111 Colum. L. Rev. 1462 (2011).究其原因,或许是法院对于不方便法院规则创设目的的理解发生了变化。在最初的表述中,其目的在于防止原告为了压迫被告而迫使后者在其不方便的地方(包括对原告自己本身也不方便的地方)进行诉讼。之后它演变成了主要为诉讼便利的规则,这一转变意味着该规则从“防止程序滥用规则”变为了“寻找最适当法院规则”。*See David W. Robertson, “Forum Non Conveniens in America and England: ‘A Rather Fantastic Fiction’”, 103 L.Q. Rev. 398, 400-14 (1987).

不方便法院规则本身的自由裁量空间被指诘为“任意”、“不一致”并且“无法预期”,*See Elizabeth T. Lear, “Congress, the Federal Courts, and Forum Non Conveniens: Friction on the Frontier of the Inherent Power”, 91 Iowa L. Rev. 1147, 1160 (2006).创设目的的变化被指诘为“滥用”,*See David W. Robertson, “The Federal Doctrine of Forum Non Conveniens: ‘An Object Lesson in Uncontrolled Discretion’”, 29 Tex. Int'l L.J. 353, 359-360 (1994).而同样值得深思的恐怕还包括该规则未变的部分。首先,不方便法院规则目前需要平衡的因素中,有些并无法理基础。例如法院的负担情况,法院的主要任务是判决案件,仅仅因为案件本身复杂耗时而拒绝审理案件并没有法理基础。*See Emily J. Derr, “Striking A Better Public-Private Balance In Forum Non Conveniens”, 93 Cornell L. Rev. 819, 827 (2008).更何况,集团诉讼远比一般的跨国案件复杂,法院负担就算自身可以成为一个理由,也无法支持不方便法院规则在跨国案件中的适用。*See Elizabeth T. Lear, “Congress, the Federal Courts, and Forum Non Conveniens: Friction on the Frontier of the Inherent Power”, 91 Iowa L. Rev. 1147, 1193 (2006).另外,一些因素对于案件当事人以及法院方便程度的影响,与在案的时代相比,当今已然完全不同,比如:全球化的现实;法院发现国外法的能力增强,使得查明和适用国外法的不方便程度下降;现代通讯技术的发展以及美国民事诉讼规则和证据规则的修改,使得证人远距离不出庭作证成为可能,绝大多数物证也可以复制品的形式在法庭呈现从而避免了长途运输;《海牙证据公约》以及一系列有关司法协助的条约也降低了域外取证或者强制作证的难度。*See Martin Davies, “Time To Change the Federal Forum Non Conveniens Analysis”, 77 Tul. L. Rev. 309 (2002).因此,不方便法院规则本身就面临着变革的需求,即使其框架得以维持,各种因素的权重也应在法院的裁判中有所调整。

(三)国际礼让原则:功能迁移

在美国法院系统近期这一连串限缩涉外诉权的案例判词中,“国际礼让”成为高频词汇。事实上,几乎所有与涉外诉权有关的案件中,国际礼让都成为法官考虑的重要因素之一。在Hartford Fire Insurance案和Empagran案中,法院主要讨论的问题便是国际礼让原则对于反垄断法域外适用限度的影响;*See Hartford Fire Insurance Co. v. California 509 U.S. 764 (1993), F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155(2004).Morrison案中,最高法院批评“行为与影响标准”的理由以及“排除域外适用假设”成立的理由之一也是国际礼让原则;*See Morrison v. National Australia Bank Ltd., 130 S. Ct. 2869 (2010).TianRui案中*See TianRui Grp. Co. v. Int'l Trade Comm'n, No.2010-1395 (Fed. Cir. Oct. 11, 2011). 该案原告TianRui公司是一家轮胎制造商,其雇佣的员工由于之前工作的原因知晓美国知识产权许可人Amsted公司的商业秘密并将其泄露给TianRui公司。美国国际贸易委员会(ITC)基于1930年《关税法》第337条禁止进口TianRui公司制造的轮胎。原告对这一禁令不服,认为第337条不应当适用于发生在域外的行为,遂提起诉讼。联邦巡回上诉法院多数意见认为,为保护国内产业免受国外市场不公平竞争的损害,ITC在必要时有权调查和处罚域外行为,Morrison案的“排除域外适用假设”并不适用于该案。虽未明言国际礼让原则,但是其在判断1930年《关税法》第337条*该条授权ITC在进口时如发现不公平竞争行为或者方法,可以排除该产品进入本国市场。See 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A).是否具有域外适用意图时,争议点仍落在该条的域外适用是否会干预他国的竞争政策,而这正是法院适用国际礼让原则重点考虑的因素。

国际礼让原则最初是由荷兰法学家优利克·胡伯(Ulrik Huber)提出的。然而出现伊始,其并非为了限制法院的受案领域,而是为了解释为何一国法院可以在一定的范围内适用国外法。*See Joel R. Paul, “Comity in International Law”, 32 Harv. Int’l. L. J. 1,12(1991).美国的国际私法在借鉴这一学说时对其进行了发展,这些发展集中体现在1895年Hilton v. Guyot案中。最高法院在该判例中首次承认了国际礼让原则,认为“礼让”在法律意义上说,既不是一项绝对的义务,也不仅仅是对他人(或他国)的尊重或是善意。它是指一国在其境内,出于对国际责任和国家间交往的便利的合理考虑,出于对其本国公民和其他处于其法律保护下的人的权利的合理考虑,而对另一国家所作出的立法、行政、司法行为的承认。*See Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 164 (1893).这种解释并没有明确地定义国际礼让,但从语句中似乎可以窥测其广泛的适用领域。为了遵循国际礼让原则,当美国法和国外法发生冲突时,美国法院和政府机构往往试图在可能的情况下,在美国政府的公共利益、私人利益与国外司法管辖区的政策之间做出平衡。*See Joel R. Paul, “The Transformation of International Comity”, 71 Law & Contemp. Probs. 19 (2008).与一般的法律规则不同,适用国际礼让原则的标准就是政治因素,而适用尺度充满了弹性,该原则被司法所采用,集中反映在行政向司法方向的扩张,因此也自然成为法院达成政治目标的工具。目前国际礼让原则经常在四个场合被美国法院援引:第一,承认国外判决;第二,外国法的查明;第三,美国法的域外适用;第四,外国法律的执行。*See Michael D. Ramsey, “Escaping ‘International Comity’”, 83 Iowa L. Rev. 893 (1998).

三、 对照:积极作为的公共执法

传统上和“不告不理”的被动司法活动相比,公共执法的特点之一便是其主动性。在域外纠纷处理方面,对比趋向谦抑克制的法院系统,美国各主要公共执法部门倒是呈现出相当积极的进取姿态。而这种情况在证券欺诈、衍生品监管以及反垄断执法等领域都体现得较为明显。

(一)证券欺诈:Dodd-Frank法案的调试

美国在证券领域的公共执法部门主要是证券交易委员会(“SEC”)和司法部(“DOJ”)。长期以来,它们在反欺诈规则的域外适用问题上与法院系统基本站在同一战线上,但是在Morrison案后二者出现了分歧。该案判决仅1个月后的2010年7月21日,美国国会通过了综合性的《华尔街改革与消费者保护法案》(“Dodd-Frank法案”)。新法案第929P条对1933年《证券法》第22条和1934年《证券交易法》第27条这两项域外效力条款作出修订,但所释放出的信号却较为模糊。

一方面,修订后的条款规定,美国法院对下列SEC和DOJ提起的违反美国证券法反欺诈条款的诉讼具有管辖权:第一,在美国境内的行为是欺诈行为的重要构成部分,即使证券交易发生在国外,相关投资者是外国人;第二,行为发生在美国境外,但是可能在美国境内产生实质性影响。换言之,该修订将美国政府公共执法所提起的域外证券诉讼管辖范围明确为原先的行为与影响标准。*See Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No 111-203, §§ 929P, 929Y, 124 Stat. 1376 (July 21, 2010).另一方面,Morrison案是将第10(b)条的适用定性为一个实体而非管辖权问题,其也承认美国法院对于域外的那些违反证券法的行为是有管辖权的,只是第10(b)条只适用于国内交易而已。而Dodd-Frank法案的相关规定恰恰仍是围绕着管辖权问题打转,确认法院有权管辖SEC、DOJ对发生在美国境内或者会对美国产生实质性影响的欺诈行为提起的诉讼,难怪其被很多人认为仅是在重申Morrison案的观点;至于实体问题(第10(b)条的适用范围),Dodd-Frank法案则只字未提。

此外,Dodd-Frank法案929Y条还授权SEC就929P条款域外管辖权的扩张是否应适用于私人诉讼进行调研。SEC于2012年4月发布了相关调研报告。报告对于Morrison案有关跨境证券诉讼的成本收益未给出定论,也没有明确地指出证券欺诈私人诉讼应当沿着何种标准继续发展。其只是根据收到的意见,罗列了各界对“交易标准”和“行为与影响标准”的评论,之后对这两条路径均提出了可能的修正方案,至于私人诉讼应走向何方,报告认为还须进行进一步的研究。*See SEC, Study on the Cross-Border Scope of the Private Right of Action Under Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934, April 2012.倾向于法院扩张域外诉权管辖的SEC民主党委员Luis A. Aguilar难掩对本部门报告的失望,撰文直言其“没有满足国会要求,没有提出具体建议,并且无视Morrison案给投资者造成的巨大的、不可磨灭的且持续的损害”。*See Luis A. Aguilar, “Defrauded Investors Deserve Their Day in Court”, http://www.sec.gov/news/speech/2012/spch041112laa.htm.

在这个问题上,最高法院当初其实是对美国国会给予了尊重。Scalia法官在判词中毫不讳言,指出交易标准是依据现行法律推出,因此国会当然有权以新的立法改变游戏规则。但显然国会目前只是通过Dodd-Frank法案重申了对证券欺诈公共执法的支持,*Dodd-Frank法案规定的一个作用也许是防止Morrison案效应的进一步发酵,联邦第二巡回法院在United States v. Vilar案中(2013 WL 4608948, 2d Cir. Aug. 30, 2013)就试图将Morrison案扩展适用到基于第10(b)条的刑事追诉。目前来看即便其可成功,效果恐怕也只限于Dodd-Frank法案通过之前的行为。对于域外私人诉讼则并未急于给出立场。

(二)衍生品监管

针对衍生品,美国的监管机构主要是SEC和商品期货交易委员会(“CFTC”)。金融危机之后,美国反思重塑自身制度,一改之前对柜台(“OTC”)衍生品放任自流的态度,加强了对其的监管。Dodd-Frank法案的主要改革措施包括,要求掉期交易商和主要参与者向CFTC或者SEC注册,并对其提出资本、利润和报告要求;对于标准化掉期交易,规定了额外的清算和交易规则;要求大多数掉期符合交易所和清算机构的包括资本、利润和报告的规定。*See Dodd-Frank Act §§723, 731, 735, 763, 764.特别是,法案第722(d)条明确了衍生品的域外监管界限,如果行为“与美国商业活动有直接重大的联系或者对美国商业有直接重大的影响”,或者违反了CFTC为防止规避Dodd-Frank法案规定而制定的规则或者规章,则CFTC有权对该行为进行规制。*See Dodd-Frank Act § 722(d).2011年8月1日,CFTC和SEC共同举办了一场公开的圆桌讨论会,讨论Dodd-Frank法案适用问题。与会者就美国居民与非美国居民的掉期交易属于美国法的规制范围达成了共识,但是对Dodd-Frank法案所言的“直接重大的联系或影响”的具体含义,仍然存在分歧。*See http://www.cliffordchance.com/publicationviews/publications/2011/08/cftc_and_sec_jointroundtableonextraterritoria.html.

2012年6月12日,CFTC颁布《商品交易法特定条款跨境适用解释性指导草案》(“草案”),旨在明确Dodd-Frank法案对《商品交易法》修改部分以及CFTC后续颁布的相关规则的域外适用问题,其总体思想是对与美国实体进行衍生品交易的外国机构进行监管。该草案建议,如果一个非美国机构*非美国机构是指不依据美国法律成立的机构,包括外国机构在美国设立的、没有独立地位的分支机构和美国机构在外国设立的有独立地位的分支机构。与美国实体之间掉期交易活动的名义本金超过规定限额(初次注册的限额为80亿美元),该机构须登记为掉期交易商(“SD”)。如果没有达到掉期交易商的标准,但是该机构与美国实体之间某些特定类型掉期交易的风险敞口或者掉期交易总风险敞口超过规定限额,该机构须登记为主要掉期参与者(“MSP”)。在计算限额时,有两种交易虽与美国没有直接联系,但也被纳入计算范围:第一,两个非美国机构达成交易,但交易一方获得一个美国实体的担保;第二,一个非美国机构对另一个非美国机构提供担保,后者与某美国实体交易,那么该交易要纳入提供担保的非美国机构的限额计算。

外国机构一旦达到上述门槛,就必须注册。而一旦注册就必须接受CFTC和SEC的监管,必须符合Dodd-Frank法案以及CFTC后续颁布的所有相关规定的要求,以确保美国金融市场的整体稳定性。按照草案,一经注册,SD和MSP首先需满足机构监管的要求,例如保证一定的资本充足率、任命首席合规官、向交易信息库报告已清算和未清算的交易、定期提交某些实物商品掉期交易的仓位报告等。另外,SD和MSP需遵循交易层面的要求,比如某些掉期交易要满足集中清算要求、保存掉期交易的文件和每日交易记录、实时信息披露,交易还需要符合外部行为标准等。

考虑到外国对于非美国SD之间、MSP之间以及两者之间的交易存在利益,CFTC进一步解释,如果其认定SD或MSP的母国的监管要求实质上类同于美国,则可能允许这些机构只遵守其母国的法规,此时视同这些机构遵守了Dodd-Frank法案的要求。但是,允许采用上述“替代规则”的范围限于大额交易等报告制度,对于其他与确保美国整体金融稳定相关的实体要求上,以及在与美国实体交易时的交易要求,CFTC不打算让步。*See Commodities Futures Trading Commission, Cross-Border Application of Certain Swaps Provisions of the Commodity Exchange Act; Proposed Rule, July 12, 2012, http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrfederalregister/documents/file/2012-16496a.pdf.由此可见,对于衍生品,美国是通过公共执法部门显著地加强了监管,围绕国际礼让的考虑比较有限。

(三)反垄断执法

美国反垄断的主要执法部门是DOJ和联邦贸易委员会(“FTC”)。反垄断和证券是美国域外执法最为活跃的两个领域。与联邦证券法不同,联邦反垄断法明确地规定了其域外效力。1982年《对外贸易反垄断改进法》(“FTAIA”)规定,《谢尔曼法》不应当适用于涉及国外贸易的行为,但是会明显伤害进口、国内商业或者美国出口方的除外。*See 15 U.S.C. § 6a (2001).该条可被视为是“影响标准”*“影响标准”由1945年美铝公司案确立,根据该标准,美国法院和反垄断执法机构有权管辖发生在美国境外但是会对美国产生限制竞争影响的行为。See United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945).的成文法表述。在实践中决定“影响标准”的域外尺度时,法院考虑最多的因素即是国际礼让,但最高法院就此同样呈现出了态度上的变化。

1993年的Hartford Fire Insurance案中,最高法院提出:在反垄断法域外适用过程中,只有美国法律与国外法律存在“真实的冲突”时才可以适用国际礼让原则。换言之,外国公司实施了影响美国国内竞争的行为时,免除美国法院管辖的唯一例外是外国法律明确强制要求外国公司实施该特定的反竞争行为,除此之外即使该行为在外国为合法行为甚至受到鼓励也无法阻碍美国反垄断法的适用。其原理在于,《对外关系法重述》(“RFRL”)第403条规定,当一主体受到两个国家法律的规制并且能够同时遵守两国的法律时,便不存在冲突。*See Hartford Fire Insurance Co. v. California, 509 U.S. 764 (1993).这无疑基本上排除了国际礼让原则对美国就反垄断案件进行“长臂管辖”的限制。

然而十数年之后的Empagran案中,基于对同一法条的解读,最高法院又重新确认了国际礼让原则对反垄断法域外适用的限制。该案被告是维生素的生产商,原告是外国的维生素购买方,被告在全球范围内达成了固定价格卡特尔,原告因此提起诉讼。如前所述,最高法院最终判定,美国法院没有干预国外竞争政策的正当性,此案不属于FTAIA的适用范围;虽然对该法进行字面解读,会得到法院应当管辖的结论,但这样的解读与该法立法原意和内核是相违背的。*See F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155(2004).

与证券领域类似,法院系统在民事私人诉讼中正在扩张国际礼让原则的适用范围,但是反垄断法的域外刑事诉讼数量却在上升。*See “Developments in The Law: V. Comity And Extraterritoriality In Antitrust Enforcement”, 124 Harv. L. Rev. 1269, 1274 (2011).同样,反垄断的公共执法也一直在遵循“影响标准”,从《国际经营反垄断执法指南》来看,美国DOJ和FTC长期以来都在以最高法院Hartford Fire Insurance案中的意见来划定美国反垄断域外执法的边界。*See U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations 12-15, 21 (1995).Empagran案后,两部门也没有颁布新的《指南》,与法院针对私人诉讼新近的克制立场形成了反差。

四、 结论:观念和手段的再平衡

法律规则原本就充满弹性,法院对于规则的解释和发展可能出于多种考虑。美国法院针对域外诉权的限缩克制态势,或许更多是来源于政治考量。在判词中大谈政策性考量对于美国法官而言并不稀奇,*See Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc., 128 S. Ct. 761 (2008). 可参见郭雳:“证券欺诈法律责任的边界”,《中外法学》2010年第4期。但在域外诉权领域出现这种现象恐怕仍大有深意。

仔细观察,尽管最高法院近年来在整体上限缩了域外诉权,其对各个领域的态度却并不完全相同。在主要依靠公共部门执法和提起诉讼的领域,法条本身就普遍表现出较强的进取性,典型的例子是反腐败。1977年的《反海外腐败行为法》(“FCPA”)*该法依靠美国DOJ和SEC执法,没有私人诉讼。设定了广泛的域外诉权,1998年修订之后规定,凡是发生在美国境内的贿赂、以及任何美国被告的贿赂行为都会受到该法的追诉。“美国被告”这一表述意味着对FCPA域外诉权的限制仅有“对人管辖权”一项。根据目前的管辖权规则,至少美国居民、在美上市公司在任何地方贿赂海外公职人员,都将受到该法追诉,美国公司、在美上市公司的雇员以及代理人与美国的联系如果足够达到“对人管辖权”的要求,也有受到追诉的可能。相比之下,法院对同样涉及海外事务的《外国人侵权法》域外效力却进行了限制。二者的主要区别在于,依据后者提起的是私人诉讼,法院承认其域外诉权可能会导致在对外关系上的失控,而FCPA追诉只由政府部门提起,即使诉讼涉及域外,也在政府掌控范围内。而在公私诉讼并举的领域如反垄断法和证券法,法院在公共执法与私人诉讼的域外处理态度上呈现出越来越明显的分化。一个基本的态势是,法院对域外诉权的立场与该法对公共执法的倚重程度成反比。

分析其背后的原因,在域外诉权事项上,法院要慎重权衡的不仅是纠纷本身,更有国家机构之间的权限划分。换言之,在这一领域中,法院行使了对外权。经典分权理论认为,执法权和对外权应当由同一主体享有,否则会使得公共力量处在不同的支配之下,迟早会导致纷乱和祸乱。*(英)洛克著:《政府论》(下篇),叶启芳、翟菊农译,商务印书馆1983年版,页91。对外权原本就属于政府权力的一部分,但是在人员与资本流动愈发便捷,跨域纠纷大量涌现之后,法院基于其最终裁判者的角色,不可避免地需要面对这类问题。法院选择限缩克制,在公私并举两条腿走路的领域,将权力逐渐还给公共执法,形成了执法权与司法权的某种反转状态,或可看作是司法与行政之间的重新分权、各归其位。

从实际操作层面来看,涉外纠纷交由行政机关处理确实压力较小。例如,美国某些司法制度和救济方式诸如集团诉讼,在别国很难找到类似的对应措施,*See Thomas D. Rowe, Jr., “Debates over Group Litigation in Comparative Perspective: What Can We Learn from each other?”, Forward, 11 Duke J. of Comp. & Int’l L. 157 (2001).而执法手段不似司法制度那般具有独特性。又如,美国法院自身分成州法院和联邦法院两个系统,上级法院又无权干预下级法院的审判,尺度难以统一,而执法机构遵从于同一个权威,容易形成统一的标准。因此,在行政推动的公共执法层面,国际合作更加容易展开,以行政手段处理外事一般也是国会以及其他国家所乐见的局面。*一个最近的例子是中美之间就上市公司审计底稿检查的分歧,虽然一波三折,但双方仍坚持了通过政府监管机构沟通谈判的基本立场且主要进展皆出于此。参见王申璐:“SEC叫停四大风波”,《新世纪》2014年第5期。

这种理念在美国最终得以付诸实施,更有着深刻的逻辑脉络和历史渊源。它首先承继了近20年来美国对于私人诉讼被滥用的反思和纠正。以证券法为例:美式的集团诉讼特点鲜明,通过“声明退出”规则和胜诉酬金制度,克服了大规模侵权中原告的集体行动困境;但是和解与保险机制也放大了其弊端,给予集团律师过度激励,纵容了被告公司管理者的恶行,委托代理矛盾再度凸现;填补投资者损害和惩戒阻却违法者两大目标全都落空,股东承受着被叠加效应放大的损失,而在其间的分担既无效率又欠公平。*参见郭雳:“美国证券集团诉讼的制度反思”,载《北大法律评论》第10卷第2辑,北京大学出版社2009年版,页428-441。这也就是为什么从1995年《私人证券诉讼改革法》(“PSLRA”)以来,美国法律体系从程序到实体不断地对证券集团诉讼加以限制。在此背景下,若听任诸如Morrison案原告赴美兴诉,不啻于支持投机者进行制度寻租和套利。反之,将其交由SEC进行专业的甄别和判断,不失理性。

接入更久远的历史长河,Andrei Shleifer等关于“监管型政府崛起”的理论亦应有所启示。*See Edward Glaeser & Andrei Shleifer, “The Rise of the Regulatory State”, 41 J. Eco. Liter. 2, 401-425 (2003).百多年前,正是私人诉讼机制在大规模工业化环境下的无能为力,才驱动了“进步党年代”各州和联邦的监管机构开始相继接管了竞争、反垄断、食品安全、金融等领域的社会控制权。同时,通过法院解决纠纷的策略往往更适合一个具有较高水平法律和秩序的国家。类似地,在全球化、信息化带来飞速变动的今天,将涉及更加复杂微妙法律关系的域外争议不加限制地交给相对保守的法院系统处理,恐怕难称明智,即便是对法治文明已高度发达的美国而言。

毫无疑问,没有一项制度是无所不能,完美无缺的。一方面,诉讼机制所自诩的“私人检察官”功能经常被证明失灵或异化。*See John H. Beisner, et. al., “Class Action ‘Cops’”: Public Servants or Private Entrepreneurs, 57 Stan. L. Rev. 1441 (2005).另一方面,监管者也很容易被俘获或破坏,*See George Stigler, “The Theory of Economic Regulation”, Bell J. Eco. Management Sci. Ⅱ, 3-21 (1971).与法官的情形并无二致。好在两者之间的关系可以是互补而并非总是替代,不同的社会应寻找适合其自身的公私协同配方。在私人诉讼传统深厚的普通法系如美国,监管者的作用在质疑声中得到强化。公共执法不仅因其性质具有公正、专业、受监督等优势,更有利于克服私人诉讼下的一些弊端,例如实施处罚或和解中的罚款不能由保险支付,*See Baker Tom & Sean J. Griffith, “The Missing Monitor in Corporate Governance: The Director’ & Offices’ Liability Insurer”, 95 Geo. L.J. 1795, n16 (2007).又如监管措施可以非财产性的方式做出。*See Jayne Barnard, “Corporate Therapeutics at the Securities and Exchange Commission”, 3 Colum. Bus. L. Rev. 793 (2008).尤其是近年来,这种公私协作的趋势正在深化,如有提议由SEC对拟提起的私人诉讼进行事先过滤,*See Amanda M. Rose, “Reforming Securities Litigation Reform: Restructuring the Relationship between Public and Private Enforcement of Rule 10b-5”, 108 Colum. L. Rev. 1301 (2008).又如在执法机构建立的公平基金与受害原告可获得的民事赔偿之间建立某种分享机制。*See Janet C. Alexander, “Rethinking Damages in Securities Class Action”,48 Stan. L. Rev. 1487 (1996).反之,在公权力特别是行政主导下的我国,不断加强法院和私人诉讼的功能,发挥其积极作用也应是题目之意。类似万福生科案中由监管者首肯、当事方设立的赔偿基金也属有益尝试,虽然其亦不能滥用。*例见《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)中关于“建立多元化纠纷解决机制”和“健全投资者赔偿机制”的规定。

尽管美国最高法院不断释放谦抑克制的信号,限缩其法院系统处理域外私人诉讼的范围,但没有多少观察者会怀疑美国怀有和其他国家一样的雄心,即努力扩大自身法律的国际影响力。*See Austen L. Parrish, “Reclaiming International Law from Extraterritoriality”, 93 Minn. L. Rev. 815 (2009).诸多案例所反映的恰是权力配置观念下的工具组合实验。正因如此,虽然排除域外适用假设、不方便法院、国际礼让等理由经过细致分析仍略显牵强,美国所下这盘大棋的格局已然相对清晰。就其境外影响而言,微观层面,不少有意借助美国发达诉讼机制保护自己甚至实现套利的人们恐怕难免失望,同时许多惧怕美式天价赔偿和繁冗程序的主体现在可以稍感宽慰,特别是因其在第三国活动而在美被诉的可能性已大为降低。得到启示和触动的还应包括我国的法院系统与政府机构,前者须深化改革和提高办案质量,树立“能够令人满意地处理案件”的国际声誉,后者则需要进一步加强与外国行政部门间的交流合作。