情事变更若干问题研究

韩世远

一、问题意识

相对于“合同严守”(pactasuntservanda)原则而言,情事变更制度通常被认为具有例外性〔1〕民法(債権法)改正検討委員会編“詳解債権法改正の基本方針Ⅱ”(商事法務,2009年)382頁。我国实务界也认为,“情势变更属于极其例外的非市场固有风险发生情形”,王闯:“当前人民法院审理商事合同案件适用法律若干问题”,《法律适用》2009年第9期。在日本,虽然有人称“情事变更原则”,通常还是将“情事变更”称为“法理”或者“制度”;而在我国,学者习惯将它称为“原则”,或者直接把它列为合同履行的原则。从情事变更的例外性角度来看,情事变更当然算不上“原则”,而只不过是一种“原理”而已。关于情事变更制度的例外性,有学者进一步从债权债务关系的层面分析,略谓:以大规模的自然灾害导致标的物灭失为例,一般来说,履行请求权排除制(下接注〔1〕)及补充性(subsidiären Charakter)。〔1〕(上接注〔1〕)度或者风险负担制度等这类债权债务关系层面的规范尚属妥当;对于因不可抗力(障碍)免责而处理的风险,则会因有关债权债务关系本身变形的各种制度而有一定的应对之策。作为适用诸此制度的前提,则是承认及维持当初合同的拘束力。即便是履行困难之类的风险,也被认为由债务人方面承受,这是从债权债务关系层面的规范所得出来的原则性的评价。而情事变更或者har dship,则担负着推翻上述法制度上的原则性评价的、极其例外的变更债权债务关系的功能。参见[日]石川博康「契約外在的リスクと事情変更の原則」ジュリスト増刊(震災と民法学)2013/06。在我国,经由学说引介、立法尝试及司法探索,情事变更在今天已非什么新话题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(法释[2009]5号,以下简称为“《合同法司法解释二》”)第26条构成当下情事变更的规范基础,但是,这个功过参半的条文及相关规定,在解决填补法律漏洞、提供规范基础的同时,也暴露了一些问题,需要在理论上澄清;另外,实务当中,也存在一些困扰,有待解决。本文拟探讨如下问题:情事变更与不可抗力的关系、情事变更与商业风险的关系、应否引入“再交涉义务”、变更抑或解除、当事人解除抑或法院解除以及解除的效果自何时发生。

围绕情事变更问题,梁慧星先生早在1988年便发表过《合同法上的情事变更问题》一文,〔3〕参见梁慧星:“合同法上的情事变更问题”,《法学研究》1988年第6期。比较系统地考察了情事变更原则的历史沿革、我国解决情事变更问题的实践、大陆法上关于情事变更问题的学说与实践、英美普通法上的合同落空问题等,为我国大陆此一领域的奠基性论文。〔4〕参见韩世远:“情事变更原则研究”,《中外法学》2000年第4期。今年适逢梁慧星先生古稀,多年来学生蒙先生厚爱,无以为报,故撰此文,以祝仁者寿!

二、情事变更与不可抗力

依据《合同法司法解释二》第26条,“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”。法院支持当事人的“情事变更”请求的前提之一是,合同成立以后客观情况发生的重大变化应“非不可抗力造成”。司法解释的上述表述事出有因,原因应当在于合同法立法过程中围绕是否规定情事变更所发生的主要争议之一便是情事变更与不可抗力的区分。〔5〕当时不同意规定情事变更的理由主要有两个,其一,是认为所谓情事变更被不可抗力包含,既已规定不可抗力,就没有再规定情事变更的必要。其二,是认为情事变更原则属于一般条款,没有具体的判断标准,担心在实践中导致滥用,影响法律的安定性。参见梁慧星:《民法学说判例与立法研究(二)》,国家行政学院出版社1999年版,页191。该司法解释力图撇清情事变更与不可抗力的关系,使二者泾渭分明。但是,二者的关系真的是泾渭分明的吗?换言之,二者真的不存在交集吗?〔6〕如果不承认不可抗力与情事变更二者存在交集,就会出现游进发副教授所归谬的:所谓“非不可抗力造成”,依形式逻辑双重否定即为肯定,就等于是“可抗力造成”(这一点是游进发副教授在担任笔者报告评议人时指出的)。而情事变更既为“可抗”,何劳法律介入?

(一)最高人民法院的裁判立场

对上述问题,最高人民法院自己的裁判文书便给出了答案,在“成都鹏伟实业有限公司与江西省永修县人民政府、永修县鄱阳湖采砂管理工作领导小组办公室采矿权纠纷案”中,最高人民法院认为:

鹏伟公司在履行本案《采砂权出让合同》过程中遭遇鄱阳湖36年未遇的罕见低水位,导致采砂船不能在采砂区域作业,采砂提前结束,未能达到《采砂权出让合同》约定的合同目的,形成巨额亏损。这一客观情况是鹏伟公司和采砂办在签订合同时不可能预见到的,鹏伟公司的损失也非商业风险所致。在此情况下,仍旧依照合同的约定履行,必然导致采砂办取得全部合同收益,而鹏伟公司承担全部投资损失,对鹏伟公司而言是不公平的,有悖于合同法的基本原则。鹏伟公司要求采砂办退还部分合同价款,实际是要求对《采砂权出让合同》的部分条款进行变更,符合合同法公平原则和本院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十六条规定的规定,本院予以支持。〔7〕《中华人民共和国最高人民法院公报》2010年第4期。

由此可见,在不可抗力场合,是有可能适用情事变更规范解决纠纷的。

(二)不可抗力及情事变更制度的法体系位置

在《中华人民共和国合同法》(以下简称为“《合同法》”)中,“不可抗力”主要规定在第117条、第118条以及第94条第1项。“情事变更”则由《合同法司法解释二》第26条规定,这样的规范模式可以称为“二元规范模式”。这样的二元规范模式在比较法上也有类似的范例,比如国际统一私法协会《2010国际商事合同通则》(以下简称为“PICC”)。而主流的观点认为,1980年联合国《国际货物销售合同公约》(以下简称为“CISG”)第79条在一个条文中规范了这两个问题。〔8〕《国际货物销售合同公约》第79条被免责的“障碍(i mpedi ment)”是否包括hardship(艰难情形)?目前国际上主流的观点对此持肯定意见。参见(德)英格博格·施文策尔:“国际货物销售合同中的不可抗力和艰难情势”,杨娟译,《清华法学》2010年第3期;Schlechtriem/Schroeter,Internationales UN-Kaufrecht,5.Aufl.2013,S.293;Yesi m M.Atamer,in:Kröll/Mistelis/Perales Viscasillas(eds),UN Convention on Contracts f or the International Sale of Goods(CISG)Commentar y,C.H.Beck.Hart.Nomos 2011,pp.1088-1089;Schwenzer,in:Schlechtriem/Schwenzer,6.Aufl.2013,Art 79,S.1087;Staudinger/Magnus(2005)Art 79 CISG Rn 24.国际货物销售合同公约咨询委员会(The CISG Advisory Council)亦持相同的立场。〔9〕CISG-AC Opinion no 7,Exemption of Liability for Damages under Article 79 of the CISG,12 October 2007.Rapporteur:Professor Alejandro M.Garro,New York,USA,paras 26 et seq.(at http://www.cisg-ac.org).这样的规范模式则不妨称为“一元规范模式”。

不可抗力与情事变更都会规范到当事人没有承受的、支配领域外的风险,在这点上二者具有共同性。但是,两项制度在效果层面存在差异性,主要体现在:

第一,《合同法》关于不可抗力的规定,主要有两项功能:①免责事由(《合同法》第117条第1款);②解除事由(《合同法》第94条第1项)。《合同法司法解释二》第26条关于情事变更的规定,在效果层面则是合同的变更或者解除。情事变更在学理层面虽承认其为免责事由,〔10〕关于情事变更作为免责原因,可参见梁慧星:《民法》,四川人民出版社1988年版,页424-425。但在实定法层面,尚欠缺规范基础。〔11〕梁慧星先生专门指出过,“情事变更不是法定免责事由”,梁慧星:《中国民法经济法诸问题》,“再版补注”,中国法制出版社1999年版,页193。如何在解释论层面作合理的理论构成,尚需进一步探讨。

第二,不可抗力场合的解除是基于当事人行使解除权的解除,一方当事人依意思通知即可完成(《合同法》第96条第1款)。情事变更场合的合同解除则是由当事人向法院提出请求,法院审理后确定是否解除(司法解除)。

第三,不可抗力场合也有合同变更的问题。〔12〕参见王利明:《合同法研究》(第二卷),中国人民大学出版社2011年修订版,页559。不过,我国立法规定不太明确,解释论上如何展开,尚需进一步探讨。情事变更场合,合同可以由法院依公平原则加以变更(司法变更)。

在不可抗力与情事变更二元规范模式下,立法者所希望追求的是两项制度泾渭分明。但是,由于两项制度仍具有共同性,即规范当事人没有承受的、支配领域外的风险,因而,通过上述比较,展现各自存在的问题,以待探讨。

(三)情事变更免责的规范基础

一旦发生情事变更,在受不利益的当事人主动要求变更或解除合同之后,对方往往是受利益者,或者是期待获得利益者,多不愿同意对方的提议。这时,如果仍然坚持原合同效力,则受不利益一方中止履行就会构成违约,这从我国实际发生的案例中也可以反映出来,〔13〕比如,“武汉市煤气公司诉重庆检测仪表煤气表装配线技术转让合同、煤气表散件购销合同违约纠纷案”,载最高人民法院应用法学研究所编:《人民法院案例选》(总第6辑),人民法院出版社1993年版,页110;“长春市对外经济贸易公司诉长春朝阳房地产开发公司购销房屋因情势变更而引起的价款纠纷案”,载最高人民法院应用法学研究所编:《人民法院案例选》(总第4辑),人民法院出版社1993年版,页127。往往一审判决即是如此;二审认定情事变更成立,纠正一审判决,受不利益方中止履行,并没有被追究违约责任。二审判决结果应当说是合理的,而其中所寓含的法理则有进一步分析的必要。为什么按照合同应当履行而中止履行后不承担违约责任?〔14〕参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年第3版,页390。

假如我国立法及学理就不可抗力及情事变更不是采纳“二元规范模式”,而是像CISG那样采纳“一元规范模式”,自然可以借助《合同法》第117条对情事变更或者艰难情形发挥规范功能,从而为情事变更作为免责事由在法律规范层面提供基础。〔15〕如此,不仅情事变更作为免责原因的问题在法律规范层面可以找到基础,而且,合同解除问题也可以通过《合同法》第94条第1项加以解决(当然,这时就不是法院裁判解除,而是由当事人以意思通知而解除,就和德国民法的做法有相似之处了)。与此可作比较的是,关于CISG在第79条免责之外如何为hardship(艰难情形)场合法官对合同的变更或者解除提供规范基础的问题。就此问题,存在不同见解,包括:(1)将《国际商事合同通则》第6.2.3条作为CSIG第9条第2款意义上的“惯例”(Handelsbrauch),提供变更或者解除合同的基础。Peter Schlechtriem,Internationales UN-Kaufrecht,4.Aufl.2007,S.205.(德)彼得·施莱希特里姆:《〈联合国国际货物销售合同公约〉评释》第三版,李慧妮译,北京大学出版社2006年版,页292;Alejandro M.Garro,The Gap-f illing Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law,69 Tulane Law Review,1149(1995).(2)对于剧烈的经济关系变化,通过CISG第7条第1款(在国际贸易上遵守诚信)考虑再交涉义务(Pflichtzur-Neuverhandlung)或者合同调整(Vertragsanpassung)。Staudinger/Magnus(2005)Art 79 CISG Rn 24.在解释论作业方面,可以考虑《合同法》第117条第1款中的“不能履行”,除了“法律上的不能”及“事实上的不能”(参见《合同法》第110条第1项)之外,尚包括“经济上的不能”(wirtschaftliche Un möglichkeit)。但是,到目前为止,我国的立法、司法解释及学理解释并没有尝试这一路径,换言之,我国关于不可抗力的规范,并没有被用作嗣后履行显失公平时免责、变更或者解除合同的基础。嗣后履行显失公平或者“经济上的不能”问题,则要由情事变更制度解决,相应的规范基础是在《合同法》之外通过最高人民法院的司法解释提供(漏洞填补)。考虑这一现实,显然不宜再作“一元规范模式”的解释论作业,而必须在“二元规范模式”的体系框架内考虑解释方法。

作为一种解释方案,笔者认为,受情事变更不利影响的一方之所以中止履行而不承担违约责任,“其道理只有通过承认受不利益方享有中止履行的抗辩权才能得到解释。所以,在理论上应当承认情事变更场合受不利影响当事人的中止履行抗辩权”。〔16〕韩世远,见前注〔4〕,页454;韩世远,见前注〔14〕,页390。PICC虽然对此予以否认,〔17〕PICC第6.2.3条第2款规定:“重新谈判的要求本身并不能使处于不利地位的当事人有权停止履约。”但仍不得不允许存在例外。而日本债权法改正基本方针已承认,在进行再交涉的相当期间,债务人可以拒绝自己债务的履行。〔18〕参见日本债权法改正基本方针[3.1.1.93](基于情事变更的履行拒绝),民法(債権法)改正検討委員会,见前注〔1〕,页403。

(四)不可抗力场合的合同变更

不可抗力对于合同履行的影响,并非总能达到“不能实现合同目的”的程度(《合同法》第94条第1项)。在这类情形下,并不发生解除权,合同关系继续存在,只是由于不可抗力的影响,合同的内容可能需要变更调整。

不可抗力场合的合同变更,有时表现为消极状态。申言之,作为债务人因不可抗力“部分或者全部免除责任”(《合同法》第117条第1款)的反射效果,纵然法院的判决或者仲裁机构的裁决没有明确变更合同内容,事实上也有变更合同内容的效果。

需要进一步探讨的是,不可抗力场合的合同变更,可否表现为积极状态?首先,当事人可以协商(再交涉),协商一致,可以变更合同(参照《合同法》第77条第1款),比如,延长履行期。在法律上,合同当事人之间是否存在“再交涉义务”?这一话题,容于后述。如果协商不成,可以依据交易习惯确定合同内容。如仍不能解决问题,则可以通过诉讼或者仲裁,由法院或者仲裁机构变更合同内容(司法变更)。〔19〕从比较法来看,在法国的一个案例中,原告利用位于Gare St Lazare的一个夜晚会有灯火照明的柱子作广告宣传,并签了一份长期合同。然自1939年战争爆发后,柱子的灯光于夜晚须熄灭,the Cour d’appel of Paris认为,履行因不可抗力而部分不能,判定原告所应支付的价金减少20%。Paris 13.11.1943,Gaz.Pal.1943.2.260.Barry Nicholas,The French Law of Contract,2nd ed.,Clarendon Press Oxford,1992,p.207.由于实定法上欠缺规定,故可以考虑类推适用《合同法司法解释二》第26条。

综上,不可抗力与情事变更有着不同的作用,二者并非必然冲突,而是功能互补。而学理上需要进一步探讨的,是两种制度的对接点,对此,后文还将进一步探讨。

三、情事变更与商业风险

当年反对《合同法》规定情事变更的意见认为,“如何划分情势变更和正常商业风险的界线是十分困难的事,规定情势变更制度可能成为有的当事人不履行合同的借口,在合同法中不宜规定情势变更制度。”〔20〕王胜明:“从合同法的草案到审议通过——《中华人民共和国合同法》介绍”,载全国人大常委会法制工作委员会民法室编著:《〈中华人民共和国合同法〉及其重要草稿介绍》,法律出版社2000年版,页228。时至今日,情事变更与商业风险的关系问题似乎仍未说得很清楚。本文以下就此问题,作些探讨。

(一)情事变更与商业风险:本体辨析

在《合同法司法解释二》第26条中,情事变更中的“情事”被界定为一种“客观情况”,其重大变化“不属于商业风险”。显然,这一条文指明了情事变更与商业风险之间存在泾渭分明的界线。但是,这条规定并没有指明这条界线到底在哪里。而在探讨这一问题之前,“情事变更”与“商业风险”的内涵尚待辨明。

“情事变更”中的“情事”,指的是合同基础,或者法律行为基础(Geschäftsgr undlage),它既不是合同的内容(Vertragsinhalt),也有别于单方的动机(Motiv)。〔21〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.257.“情事变更”,指的便是合同基础的变动。“商业风险”本身并不是一个法律概念,对于它的内涵,还有进一步梳理和界定的必要。在汉语中,“风险”作为名词被定义为“可能发生的危险”。〔22〕中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆2005年版,页409。作为一种生活用语,“商业风险”也可以说是商业领域里的可能发生的危险。

“商业风险”一词在不同的场合,其内涵所指可能有所不同。有的时候,“商业风险”指的是某种外在的、客观的危险,比如市场价格的波动,或者“股市有风险、入市须谨慎”中的“风险”,这可以称为“客观意义上的商业风险”。有的时候,“商业风险”指的则是经过评价的并归结为特定主体的不利益,比如说“市场价格的波动是某甲的商业风险”,由于这种评价与某特定主体相连接,故可以称为“主观意义上的商业风险”。如果仅从语法结构分析,后者只是在“市场价格的波动是商业风险”这一客观描述中添加了“是某甲的”定语限定,由此表明,所谓“主观意义上的商业风险”依然是以“客观意义上的商业风险”为基础。

《合同法司法解释二》第26条的评注作者给商业风险下了个定义:“商业风险是指在商业活动中,由于各种不确定因素引起的,给商业主体带来获利或损失的机会或可能性的一种客观经济现象。”〔23〕沈德咏、奚晓明主编:《最高人民法院关于合同法司法解释(二)理解与适用》,人民法院出版社2009年版,页199。这一定义,一方面强调商业风险是一种客观经济现象,另一方面也强调它对于商业主体的影响,也可以看出这位作者力图全面把握商业风险的特征。同时,这位作者又写道:“物价的降浮,币值、汇率的涨落,市场的兴衰等都可能成为商业风险与情势变更的原因,因此,在合同履行过程中,引起商业风险的原因可能与情势变更的原因相同,但两者所引起的法律效果却截然不同。”〔24〕同上注,页199。从这里又反映出,这位作者是将市场价格的波动等(客观意义上的商业风险)看成是引起商业风险的原因,那么,他在这里所理解的商业风险,只应是“主观意义上的商业风险”。由于评注作者是该司法解释起草小组成员,故可以认为,该司法解释第26条中的“商业风险”宜理解为“主观意义上的商业风险”。

研读《合同法司法解释二》第26条,它是在讲客观情况的重大变化“不属于商业风险”。假如说这里的“商业风险”是指客观意义上的商业风险,就会产生一些奇怪的悖论:因为“价格波动是商业风险”,所以价格波动纵然构成客观情况的“重大变化”,也不构成情事变更。分析至此,对于第26条中的“商业风险”只宜理解为“主观意义上的商业风险”,是一种经过评价的并被归结于某特定主体的不利益;所谓“不属于商业风险”,意指相应的不利益不应归结于某特定合同主体,不应由该合同主体负担。

对于情事变更(合同基础)与商业风险的关系,有人曾作如下比喻:“情事”就是合同的基础,好比支撑建筑物的数根柱子;“商业风险”就好比作用于这些柱子的外力(比如汽车撞击);如果由于外力过大,导致柱子断掉,合同的基础便丧失了,这时,要维持合同的平衡,就有必要对合同作出调整。〔25〕参见(德)卡斯腾·海尔斯特尔、许德风:“情事变更原则研究”,《中外法学》2004年第4期。这个比喻是非常形象和贴切的,当然,也应注意,这时其所谓的“商业风险”是“客观意义上的商业风险”,它和《合同法司法解释二》第26条中的“商业风险”,尚有不同。

(二)可预见的风险与不可预见的风险

商业风险,有的是属于能够被预见或者应当被预见的,但也不排除另外存在无法预见的危险。以风险能否及应否被预见为标准,可以区分为“可预见的风险”与“不可预见的风险”。

可预见的风险,由于当事人对于未来事情的变化已经预见到,仍缔结合同,那么就应当受合同的拘束。如果事情的变化是可以预见的,由于自身的不注意而缔结了合同,那么就应当自行负担其风险。〔26〕山本敬三“民法講義IV-1契約”(有斐閣,2010年)102頁;王闯,见前注〔1〕,页5。最高人民法院要求,“对于涉及石油、焦炭、有色金属等市场属性活泼、长期以来价格波动较大的大宗商品标的物以及股票、期货等风险投资型金融产品标的物的合同,更要慎重适用情势变更原则。”〔27〕最高人民法院《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》(法发〔2009〕40号)。这类合同标的价格易于波动,尽人皆知,这类交易参与者对于市场通常的风险应有预见,其可能的商业风险已经被当事人自甘承受。

前面一类商业风险可以通过“可预见性”规则区别于情事变更,那么,后面一类商业风险应否以及如何与情事变更区分,则需要进一步思考。

(三)可承受的风险与不可承受的风险

商业风险,依其对于特定当事人的影响程度,还可以区分为“可承受的风险”与“不可承受的风险”。前者指风险在特定当事人的承受范围之内的情形;后者指风险由一方当事人承担,过于艰难,或使之在经济上遭受毁灭性重创,或依社会一般观念认为违背公平。

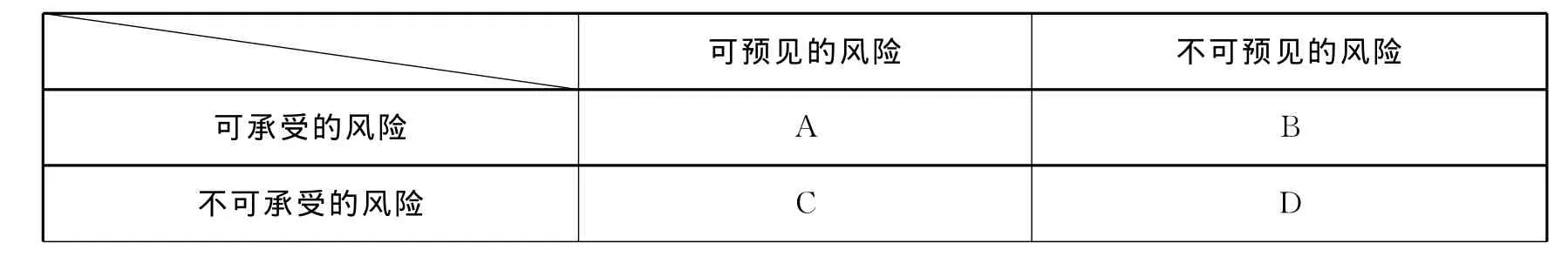

就商业风险,上述两组分类,可以交叉构成A、B、C、D四种类型,简单表示如下:

可预见的风险 不可预见的风险可承受的风险A B不可承受的风险C D

(四)商业风险与情事变更的关系

划分情事变更与商业风险的界线,其实是在划分合同拘束力的界线。情事变更与商业风险,作为一组概念并列出现,潜台词是说商业风险要由当事人承担(遵守合同的拘束力),情事变更则是谋求风险或者负担的合同分担(突破合同的拘束力)。〔28〕当然,就这一点学说上也存在分歧。有一种观点认为,情事变更原理与合同的拘束力之间并不矛盾。比如,内田貴:《民法Ⅱ債権各論》,東京大学出版会2001年版,页75;陈华彬:《债法各论》中国法制出版社2014年版,页62。这种观点目前在日本颇为盛行,相关日文文献还可参见吉政知広“契約締結後の事情変動と契約規範の意義(2·完)”,民商128卷2号,2003年版,页187,同“契約改訂規範の構造(4完)”,名法241号,2011年版,页162以下、潮見佳男“債権総論I〔第2版〕”,信山社2003年版,页218以下,石川,见前注〔1〕,页17。上表中的四类情形,情形A要严格遵循合同拘束力,没有问题。情形D则应当适用情事变更规则,变更或者解除合同,也没有问题。问题在于情形B和情形C,以下分别探讨,以期发现情事变更与商业风险之间的合理边界。

就情形B而言,风险虽不可预见,但当事人尚可承受的情形,比如在房屋买卖合同签订后,由于政府出台新的金融政策,银行不再向第三套房的购买人发放贷款,导致购房人必须通过其他途径筹措价款(虽非履行不能,但给自己还是带来了一些不便)。这种风险,虽不可预见,但尚非当事人绝对不能承受,则不宜认定构成情事变更。在法理构成上,可借助《合同法司法解释二》第26条中的“重大变化”要件,否定此种情形构成情事变更。

就情形C而言,有的风险,就其类型而言虽是订立合同时可以预见到的,但是,如果该风险大到超出通常当事人所可承受的范围时,如何处理?比如有色金属为标的的交易,当事人被推定为可以预见到该类交易存在较大价格波动的商业风险,问题是,如果市场价格增长幅度达到合同价款数倍程度,是否依然要“契约严守”而拒斥情事变更的构成呢?显然不是如此。这里存在可预见性的判断,“在内容上不仅要求预见风险的类型(比如价格波动),也要衡量变故的剧烈程度(正常抑或超常)。”〔29〕韩世远,见前注〔14〕,页386。就此而言,也可以说,对于“可预见性”需要作“限缩解释”,将可预见的风险限缩于可预见的且可承受的风险(情形A),换言之,当可预见的风险超出当事人的承受限度时,则不应再作为可预见的风险,而应归入不可预见的风险行列。

日本东京大学石川博康准教授新近提出了将情事变更原则理解为“关于合同外在风险的制度”(契約外在的なリスクに関する制度としての事情変更の原則)的观点。〔30〕石川,见前注〔1〕,页17。初视之下,感到确有相当的道理。但通过上述分析,从中国法的视角来看,似乎仍有需要辨析的余地。其一,合同外在的风险也可以说是不可预见的风险,仅从风险可否预见的角度分析问题,有其局限性,风险如在当事人承受范围之内,自然不必动用情事变更。其二,纵然是可以预见的风险(在不严格的意义上,也可以说是“合同内在的风险”),当它超出了单方当事人所可承受的程度时,仍然有适用情事变更制度的必要性。当然,如上所述,这里有界定“可预见性”标准适用对象的问题,如要求不仅预见到风险的类型,而且要预见到风险的剧烈程度,则可以将此类风险归入不可预见的风险范畴,情事变更制度仍具有整合性而未被割裂。

石川准教授显然并没有采取这样的处理方法。以日本借地借家法上的租金增减额制度为例,当与租税负担的增减、不动产价格等经济情事的变动、附近相当不动产相比较,地租或者房租不相称时,借地借家法承认当事人有地租或者房租增减额请求权(日本借地借家法第11条、第32条)。就此种特别法上的制度,日本学说通常是基于情事变更原则加以说明。〔31〕我妻栄“債権各論上巻(民法講義V1)”(岩波書店,1954年)26頁,谷口知平=五十嵐清編“新版注釈民法(13)〔補訂版〕”(有斐閣,2006)82頁以下[五十嵐]。对此,持不同意见的石川准教授认为,作为使租金变得不相称的原因,地价或者税负等的变动,对于不动产租赁合同而言,可谓是通常会发生的风险。像租金增减额制度那样基于合同内在的风险并且不以不可预见性为其前提,与作为关于合同外在风险的制度的情事变更原则在性质上有很大的差异性。〔32〕石川,见前注〔1〕,页20。这样,将传统的情事变更制度规范的对象割裂开来,而对于被分割出来的借地借家法上租金增减额请求权的法体系位置及其基础,必须另行考虑说明方法,相较于传统的说明方法,未必有多少优点。其三,“合同外在的风险”是以“合同”为参照,“可预见性”则是以单方当事人为参照,〔33〕这是就中国法所作的说明。日本法方面的理解未必相同,比如日本最高裁判所在1981年6月16日的判决中,便是以“当事人双方”为基准判断不可预见性及不存在归责事由要件。判例時報1010号43頁。在说明问题时前者不如后者更为直接和精准。

综上,可得如下初步的结论:(1)“商业风险”有的时候指的是某种外在的、客观的危险,有的时候则是指经过评价的并归结为特定主体的不利益,需要注意区分“客观意义上的商业风险”与“主观意义上的商业风险”。《合同法司法解释二》第26条所谓“不属于商业风险”,意指相应的不利益不应由单个合同主体负担。(2)对于“商业风险”,区分“可预见的风险”与“不可预见的风险”、“可承受的风险”与“不可承受的风险”,相应地,虽不可预见但可承受的风险,因其后果并非“重大变化”,并不构成情事变更。虽可预见但不可承受的风险,则应对“可预见性”作“限缩解释”,归入不可预见的风险行列,承认有构成情事变更的余地。(3)情事变更制度,与其说是“关于合同外在风险的制度”,不如说是关于不可承受风险的制度。

四、应否引入“再交涉义务”

“再交涉义务”概念的源头尚有待考证,至少它已出现在了诸如PICC及《欧洲合同法原则》(以下简称为“PECL”)〔34〕According to PICC Article 6.2.3(1),[i]n case of har dship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations.The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.PECL第6:111条第2款前段亦规定:“如果由于情事的变更使合同履行变得格外困难,当事人应当进行磋商以改订合同或者解除合同。”这样的模范法中。对于“再交涉义务”,学者见解分歧鲜明。〔35〕比如,施文策尔教授便持否定意见,其理由略谓:重新谈判与谈判一样,都取决于当事人的意愿和相互的信任。积极、齐心协力的重新谈判,不能通过强制手段予以实现。《公约》对于如何履行该义务缺乏具体的规定,要求当事人重新谈判不可谓不是一场闹剧。规定再交涉义务的意义,在于违反该义务将产生一定的法律后果。不赞成就此规定损害赔偿责任,是因为艰难情势的案件往往非常复杂,难以判断当事人拒绝谈判或者中途放弃谈判是否具有恶意。国际贸易注重流通性和法律的稳定性,难以承受冗长的谈判。参见(德)英格博格·施文策尔,见前注〔8〕,页174-175。应否引入以及如何引入,均需要慎重思考。

“再交涉义务”体现了favor contract us(合同的尊重)原则〔36〕关于favor contract us原则,可以参见[日]曾野裕夫:“国际货物销售合同公约与PACL的相互作用”,焦淼淼译,《清华法学》2013年第3期,有谓:所谓“Favor contractus”,可以大致理解为对合同的不成立、无效、解除等加以限制,以合同的成立和维持为优先,并且赋予用当事人自己创设的合同规范调整当事人间的关系以优越地位,重视合同目的的实质性实现的思考方法。这个原则在其并不苛求合同严守(例如,合同解除被限定于“根本违约”场合(公约第49条、第64条))这点上,与“合同的拘束力”这一合同法的大原则存在紧张关系。“合同的拘束力”追求的是对于当事人缔结的“当初的合同”的尊重(亦即,尊重以把将来可得适用的合同规范固定于合同缔结时、把预测可能性最大化为主旨的“现在化”)。与之相较,可以说favor contractus所追求的则是“合同目的”的实现和尊重。或者“合同法上的继续性原理”,〔37〕参见内田,见前注〔28〕,页76;陈华彬,见前注〔28〕,页63。在国际贸易领域,具有实质的合理性。因为,国际贸易合同的效力如果轻易被否定(比如解除),那么由此所引发的所受领给付的返还、不能返还时所采取的补救措施以及后续的损害赔偿等问题,不仅法律关系复杂,而且实际操作起来也不经济(考虑通过退货使货物再次远渡重洋)。Favor contractus(合同的尊重)原则在《合同法》中也有体现,作为我国合同法的目标之一的“鼓励交易”原则,〔38〕参见王利明:“合同法的目标与鼓励交易”,《法学研究》1996年第3期;王利明:《民商法研究》(第三辑),法律出版社1999年版,页393以下;王利明:《合同法研究》第一卷,中国人民大学出版社2011年版,页200以下。可谓与之大体相当。

另外,“再交涉义务”本身也不仅仅在情事变更场合有其意义,在继续性合同或者长期合同场合,存在着“现时化”(通过合同将未来固化为现在)与未来的变化之间的矛盾,“再交涉义务”未尝不是克服长期合同的僵硬性而添加灵活性的润滑剂,而是否启用“再交涉义务”的规矩,端视合同目的的实现及当事人之间所应遵循的诚实信用。

反对“再交涉义务”的意见主要表现在,违反该义务的法律后果难以把握。值得注意的是,比利时最高法院在2009年6月19日作出的一项判决。〔39〕本案相关信息,悉引自Denis Philippe,Change of Circu mstances,“不可预见的情事、金融危机与长期能源合同”(Unf oreseen Circu mstances,Financial Crisis and Long Ter m Energy Contracts)国际学术研讨会(2013年7月1-2日,比利时鲁汶天主教大学)会议材料。在石川,见前注〔1〕,亦有介绍。在该案中,法国的出卖人与比利时的买受人缔结了一份长期的钢材买卖合同。在本世纪初,由于发展中国家的需求不断增加,钢材价格大幅度上涨。由于出卖人难以按原订价格供应钢材,出卖人请求买受人与之重新磋商合同价格,买受人对此予以拒绝。出卖人向比利时通厄伦商事法院(the trade court of Tongeren)提起诉讼,法官认定此案应适用联合国《国际货物销售合同公约》,《公约》第79条规定了因非当事人所能控制的障碍不履行义务场合的免责。这里的免责要求出现履行障碍(impediment),但是,法官认为价格的上涨并不构成履行障碍,因而驳回原告的诉讼请求。

在上诉审中,安特卫普法院(the court of Ant werp)认为,《公约》并没有规定履行艰难(hardship)问题,构成法律漏洞,故应依据《公约》第7条第2款处理。为了填补漏洞,法官认为,依据《公约》第7条第2款,应当先按照该公约所依据的一般原则来解决,在没有一般原则的情况下,则应按照国际私法规定适用的法律来解决。该上诉法院认为此种场合没有可得适用的该公约所隐含的一般原则,故适用按照国际私法可得适用的法律,在本案中即法国法。法国法承认了在履行艰难场合对合同的再交涉义务。买受人拒绝再交涉,因而被认定要对出卖人遭受的损失承担责任。在本案中,法官根据公允及善良原则(exaequoetbono),将损失确定为450,000欧元。

买受人向比利时最高法院提起上诉,上诉称《公约》所倡导的是合同严守(pactasuntservanda)原则。比利时最高法院驳回了买受人的上诉,在其判决中,有两点重要理由:其一,《公约》第79条不仅适用于不可抗力场合,亦适用于履行艰难场合。其二,比利时最高法院称,《公约》没有规定情事变更场合对于合同的再交涉,该漏洞应依《公约》第7条第2款加以填补。比利时最高法院认为,应依《公约》所隐含的一般原则填补漏洞(这一点与二审法院的立场不同)。国际统一私法协会的《国际商事合同通则》被认为是《公约》所隐含的一般原则,而其中的第6.2.2条规定了情事变更场合的再交涉义务。在本案中,买受人应与出卖人重新磋商合同。

比利时最高法院的上述判决展示了在适用《公约》场合引入再交涉义务的解释路径,即借助于《公约》第7条第2款,探究该《公约》所隐含的法的一般原则,并将《国际商事合同通则》作为《公约》第7条第2款中的一般原则,进而将《国际商事合同通则》中的有关规范引至裁判依据,发挥实际规范功能。我国同样是《公约》成员国,在解释适用《公约》时,实有必要更新观念、与国际同行保持一致。

比利时最高法院上述判决的第二点启示在于其对于再交涉义务法律效果的处理。由于该案是驳回第三审上诉,因而,第二审的裁判结果获得维持。在第二审中,法官根据公允及善良原则确定违反再交涉义务的损害赔偿额;换言之,法官运用了自由裁量,而这本身也算是一种有益的探索。

如果将目光聚焦于《公约》之外,我国《合同法》以及《合同法司法解释二》均没有提到“再交涉义务”,因而,再交涉义务在我国实定法的层面上难以找到直接的依据。〔40〕在《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》中,最高人民法院要求,“在诉讼过程中,人民法院要积极引导当事人重新协商,改订合同;重新协商不成的,争取调解解决”。这里虽然能够反映法院的政策倾向性,但该“指导意见”本身尚未构成“再交涉义务”的规范基础。参与过上述司法解释起草的最高人民法院王闯法官认为,“《合同法解释(二)》第26条虽然未明确规定‘再交涉义务’,但在解释上应当肯定‘再交涉义务’的存在”,并认为审判实务有必要借鉴因违反再交涉义务而发生损害赔偿责任的做法。〔41〕参见王闯,见前注〔1〕,页5-6。王利明教授认为,“尽可能鼓励当事人重新谈判,有利于最大限度地维护合同关系的稳定,实现当事人之间的利益平衡”。〔42〕王利明,见前注〔12〕,页340。上述观点,值得重视。目前,如欲承认再交涉义务存在,恐怕也只能借助于诚实信用原则之类一般条款。由此,也可以说再交涉义务本身是一个法政策问题,最终需要由立法者及司法者进行判断和抉择。从“再交涉义务”能够体现“鼓励交易”原则来看,对此宜持肯定意见。对于不适用CISG的案件,在违反再交涉义务的损害赔偿问题上,宜赋予法官以依据公平原则及诚实信用原则为基础的裁量权。

五、变更抑或解除

《合同法司法解释二》第26条将情事变更区分为两种类型:其一,继续履行合同对于一方当事人明显不公平;其二,不能实现合同目的。德国民法“法律行为基础障碍”的第三种类型,即当事人双方“共同的动机错误(gemeinsame Motivirrtümer)”,〔43〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.256.在我国法上并没有被作为情事变更制度的规范对象。就我国司法解释中的上述两种类型,尽管从该条文中并未明确反映出来,在解释上应当认为,二者在法律效果上存在差异。申言之,在前者场合,有变更或者解除合同的问题,此时优先考虑变更、仅在变更无法解决问题时方予解除合同;〔44〕学者们认为,情事变更原则之适用,系对于业已成立之法律关系,用以排除其因情事变更所发生之不公平的结果为目的,故其效力,原则上应在维持当初原有之法律关系下,仅就其不公平之点,予以变更即可,称之为第一次的效力。然如依上述之办法,尚不足以排除不公平之结果时,则可进一步采取使其法律关系终止或消灭之办法,称之为第二次的效力。参见刘春堂:《民法债编通则(一)契约法总论》,三民书局有限公司2011年增修版,页285-286。类似见解参见王利明,见前注〔12〕,页337-338。德国帝国法院依德国民法第242条在判例法上创设法律行为基础制度时,也曾有相似立场,以当事人首先有义务调整合同,给予解除权则是替代方案(hilfs weise)。Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.255.在后者场合,唯有解除合同。以下分别说明。

(一)继续履行对于一方明显不公平

我国司法解释中的“继续履行对于一方明显不公平”类型,与德国民法上的“等价障碍(Äquivalenzstör ungen)”相当,仍归入履行困难(Leist ungsersch wer ungen)之列。〔45〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.256.由于价格波动而引发履行障碍,通常可以通过变更合同内容而继续履行。典型案例是武汉市煤气公司诉重庆检测仪表厂案,〔46〕参见最高人民法院应用法学研究所编,见前注〔13〕,页10以下。针对该案,最高人民法院曾于1992年3月6日作出法函(1992)27号,略谓:

就本案购销煤气表散件合同而言,在合同履行过程中,由于发生了当事人无法预见和防止的情事变更,即生产煤气表的主要原材料铝锭的价格,由签定合同时国家定价为每吨4400元至4600元,上调到每吨16000元,铝外壳的价格也相应由每套23.085元上调到41元,如要求重庆检测仪表厂仍按原合同约定的价格供给煤气表散件,显失公平。对于双方由此而产生的纠纷,你院可依照《中华人民共和国经济合同法》第二十七条第一款第四项之规定,根据本案实际情况,酌情予以公平合理地解决。

如今德国民法上法律行为基础障碍场合合同调整的实现,当然既非根据法律规定本身(ipsoiure),亦非通过法官的形成行为(richterliches Gestaltungsakt)。毋宁说,受不利影响的一方当事人拥有一种对另一方当事人的关于合同调整的债法上的请求权(einen schuldrechtlichen Anspruch)。通过这种方式,来实现由双方当事人自己先行调整合同。〔47〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.260.Vgl.auch Er man/Hohloch,BGB,11.Aufl.§313 Rn 40.如果当事人自己无法达成一致,这种合同调整请求权,可以通过直接判予调整后的给付的诉讼程序,有效地行使。〔48〕Vgl.Br ox/Walker,Allgemei mes Schuldrecht,31.Aufl.,2006,S.315.换言之,该诉讼是要就按照变更合同内容后所负担的给付(nachdemveränderten Vertragsinhaltgeschuldete(angepaßte)Leist ung)进行裁判,而不只是对于合同调整的确认。〔49〕Vgl.Er man/Hohloch,a.a.O.,§313 Rn 40.在我国,一方面提倡当事人自行协商变更合同;另一方面,如果当事人无法协商变更合同,则由法院裁判变更合同,这时也可以理解为是通过法官依职权的(von Amtswegen)形成行为变更合同。

由于合同目的不能完全实现,往往也需要变更合同。典型事例为美国政府关门事件。2013年10月1日是个特殊的日子,不仅仅是中国的国庆节,在这一天,在中国新的《旅游法》生效了;同样在这一天,美国政府“关门”了。〔50〕美国联邦政府2013年10月1日开始,由于民主、共和两党尚未解决联邦政府新财年的预算分歧,联邦政府的非核心部门因此被迫关门。由此给法律人带来一个问题:大量赴美旅游的合同会因后一事件而受到影响。假如旅游合同约定游览美国的黄石国家公园、林肯纪念堂、自由女神像、美国国家档案馆、罗斯福总统纪念公园、国会图书馆等景点,而上述景点却因上述事件而同样关门,合同目的不能实现或者不能完全实现,合同该怎么办呢?政府关门事件是否属于不可抗力?此时是否可以直接依《合同法》第94条第1项解除合同?抑或此时应当作为一种情事变更而由当事人请求法院或者仲裁机构解除合同?抑或存在规定竞合?从实际事件应对情况来看,多数是由旅行社和游客协商处理。以“携程”旅游为例,其相关负责人表示:

国庆期间受波及的团队共十余个,总人数200余人。对于已在美国的游客,携程已经安排退还涉及黄石部分的酒店、门票、用车等费用,考虑到客人的旅游需求,将新增以盐湖城为中心的3至4天旅游行程,其酒店住宿、观光行程、导游服务等费用,全部由携程承担。对未出行的客人将告知实际情况并尊重其个人意愿,若客人愿意继续出行,则按已出行的规则处理;对不愿出行的客人,国庆后核实实际损失并退抵用券。若国庆期间政府重开国家公园,将按原行程安排客人游玩。〔51〕参见王思思、黎史翔、平影影:“赴美游行程紧急调整”,载《法制晚报》2013年10月4日,第A07版。

对于上述事例,可以区分“在游团”与“待游团”分析。对于“在游团”的旅游合同,已经履行了部分内容,包括机票、旅店住宿等,合同履行遭遇障碍,即便作为不可抗力,也不可能任由一方解除完事,因为尚有一系列后续问题需要处理;而在当事人事先没有对此作出过特别约定场合,恐怕需要当事人重新进行磋商。此时通过司法获得救济,远水解不了近渴,由此也显示出,在法律上确立再交易义务制度有其必要。及至司法出面解决问题时,旅游早已结束。法院事后了结当事人的纠纷,调整合同权利义务关系,不过是为了根据实际履行情况,依公平原则及诚信原则确定当事人之间的法律关系。对于“待游团”的旅游合同,显然也是一方提供了变更合同(推迟履行的时间、调整履行的内容等)甚至解除合同(退团)的方案,供另外一方采纳,这本身就是再交涉。不能完全实现合同目的的另外一个事例,是前文提到的最高人民法院裁判的“成都鹏伟实业有限公司与江西省永修县人民政府等采矿权纠纷上诉案”。〔52〕见前注〔7〕。

(二)合同目的不能实现

我国司法解释上的“合同目的不能实现”类型,宜理解为合同目的完全不能实现(相对于前文提到了“合同目的不能完全实现”),相当于德国民法上的“使用目的障碍(Ver wendungszweckstör ungen)”,〔53〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.256.或称“目的不达”案型(Zweckf ortfall)。〔54〕Vgl.Medicus/Lorenz,a.a.O.,S.261.

如果由于情事的变更,导致合同目的完全不能实现,则已无变更合同的必要,而应当解除合同。比如,在“杜志伟与黄永增转让合同纠纷上诉案”中,〔55〕福建省高级人民法院民事判决书(2010)闽民终字第261号。法院认为,“因合同成立以后发生了所转让的店面面临拆迁的这一双方无法预见的重大变化,致使转让合同目的不能实现,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第26条规定,依据公平原则,并结合本案的实际情况,原告诉请解除《转让协议》,予以支持”。

又如,在“李某诉黄晓玲房屋买卖合同纠纷案”中,〔56〕宁波市镇海区人民法院民事判决书(2011)甬镇民初字第713号。2011年2月20日,《宁波市人民政府办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作的通知》发布,通知规定:在宁波市已拥有2套及以上住房的宁波市户籍居民家庭,暂停在宁波市向其售房。2011年2月23日下午正式施行。法院认为,“因受限购政策影响,原、被告签订的房地产买卖合同自2011年2月23日下午起实际已无法继续履行。原告要求解除合同,本院依法予以支持”。

六、当事人解除抑或法院解除

(一)比较法及中国法

从比较法来看,针对情事变更,有的立法例是采取赋予一方解除权的方式,典型事例为德国民法典第313条第3款,“合同的改订为不可能或对于一方是不能合理地期待的,遭受损害的一方可以解除合同。就继续性债务关系而言,以通知终止权代替解除权”。德国债务法现代化法明确拒绝了通过法律或者通过形成判决(durchgestaltenden Richterspr uch)终了合同的方案。〔57〕Vgl.Jauernig/Stadler,BGB,12.Aufl.,2007,§313 Rn 29.《国际商事合同通则》则是肯定了法院判决解除合同的模式。从其第6.2.3条评注7中可以看到,“依据本条第4款,法院在存在艰难情形场合可以采取不同的应对方法”,“首先一种可能是由它解除合同”。显然,这里的解除是由法院解除,而非由当事人解除。

我国《合同法司法解释二》第26条采取的是“当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”。显然,这里并没有像德国民法典那样直接赋予当事人以解除权,而是采取由当事人向法院请求解除,法院最终确定是否解除。这里的判决,不是确认判决,而是形成判决。我国通常学理也是认为,这里的合同解除是司法解除,〔58〕适用情事变更原则解除合同,当事人无解除行为,只是由法院或仲裁机构根据案件的具体情况和情事变更原则的法律要件加以裁决。参见崔建远:《合同法》,北京大学出版社2012年版,页273。而非当事人行使解除权的解除。

(二)部分中国法院的裁判例:因怕审核“麻烦”而制造的“麻烦”

在我国的司法实践中,有些情事变更案件的裁判援引了《合同法》第94条第5项作为解除合同的法律依据。比如,在“叶某诉潘某房屋买卖合同纠纷案”中,〔59〕上海市松江区人民法院民事判决书(2011)松民三(民)初字第1526号。法院认为,“原告以客观上受限购令政策之影响致无法继续履行合同为由要求解除合同,理由是因不可归责当事人双方的事由,本院予以支持”,从而依据《合同法》第94条第5项作出裁判。再比如,在“赵西与张秀琴房屋买卖合同纠纷上诉案”中,〔60〕广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2011)深中法民五终字第781号。法院认为,“从深圳市国土资源和房产管理局出具的《退文通知书》可以确定,造成本次房产交易最终无法继续履行的根本原因是国家房地产调控政策的变动,而非本案双方当事人的违约行为所致。原审判决认定涉案《二手房买卖合同》不能继续履行不可归责于任何一方”。同样,其也依据《合同法》第94条第5项作出裁判。

为何实务中有些法院要援引《合同法》第94条第5项作为裁判依据呢?第94条第5项规范的是“法律规定的其他情形”发生的解除权,而上述法院判决书并未明确指出“法律规定的其他情形”究竟指什么。而从裁判文书所记载案情分析,可以合理认定该情形指向《合同法司法解释二》第26条。当然,这里严格地讲,司法解释并不算“法律”。法院之所以实质上使用《合同法司法解释二》第26条,却在形式上不去援引,其背后的原因在于怕“麻烦”。这里所谓的“麻烦”,起因于最高人民法院的特殊要求。最高人民法院强调各级法院重视发挥诉讼调解的作用,并且要求各级法院务必正确理解、慎重适用上述司法解释第26条。如果根据案件的特殊情况,确需在个案中适用的,应当由高级人民法院审核。必要时应报最高人民法院审核。〔61〕参见2009年4月27日最高人民法院《关于正确适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)服务党和国家的工作大局的通知》(法[2009]165号)。由于有了这样的特殊要求,法院为了避免审核的麻烦,在裁判中便不援引司法解释第26条。但是,为了形式上有所依据,便“虚晃一枪”,抬出《合同法》第94条第5项。《合同法》第94条第5项终究不应在情事变更的案件中被援引,因为,情事变更场合的解除是基于司法解释,不同于当事人行使解除权的解除。

(三)进一步的探索

法院裁判中也有泛泛地援引《合同法》第94条作为情事变更案件合同解除的基础的,比如,在“黄某某与何某某房屋买卖合同纠纷上诉案”中,〔62〕广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2011)深中法民五终字第1632号。法院认为,“因银行贷款政策调整,无法从银行处申请到住房贷款,故该合同无法继续履行,不可归责于何某某、黄某某任何一方,黄某某诉请解除合同,原审法院予以支持”。依照《中华人民共和国合同法》第94条作出裁判。又比如,在“梅某某诉邵某某房屋买卖合同纠纷案”中,〔63〕浙江省温州市瓯海区人民法院民事判决书(2012)温瓯民初字第652号。法院认为,“原、被告签订《房屋买卖协议书》后,温州市人民政府于2011年3月14日施行房屋限购政策,不予办理两套房屋以外房屋的房地产登记。原告至少已有两套房屋,其向被告购买诉争房屋,因违反了我市施行的房屋限购政策而不能办理房地产登记。原告因该不可归责于当事人双方的事由导致合同的目的不能实现,可以要求解除房屋买卖合同”。依照《合同法》第94条作出裁判。类似地,在“颜某凤等诉关某莉等房屋买卖合同纠纷案”中,〔64〕深圳市宝安区人民法院民事判决书(2011)深宝法民三初字第267号。法院认为,“根据深圳市人民政府发布的《关于进一步贯彻落实国务院文件精神,坚决遏制房价过快上涨的补充通知》的规定,2010年9月30日后原告颜某凤不符合购房条件导致合同目的不能实现需解除合同,该事由不可归责于双方当事人,双方均无需承担违约责任”。依照《合同法》第94条作出裁判。

法院如此援引法条,对照《合同法》第94条,有两种可能的解读。其一,指的是第94条第5项,其问题已在上文分析,不再赘述。其二,指的是第94条第1项,审判实践中确实出现了这样的裁判案例,比如“顾某与肖某等房屋买卖合同纠纷上诉案”,〔65〕上海市第一中级人民法院民事判决书(2011)沪一中民二(民)终字第1745号。引人注意的是,从该裁判文书中看不出合同自何时解除。房屋买受人以缔约后遭遇房屋限购令为由,提起诉讼,请求解除房屋买卖合同、返还定金。一审法院认为:

本案肖某、董某属非本市户籍居民,且在本市已经拥有三套住房,属上海市政府颁布的上述实施意见中规定的限制购房的对象,若肖某、董某、顾某间房屋买卖协议继续履行,将导致不予办理房地产登记之后果,双方间房屋买卖合同的目的显然无法实现,故肖某、董某、顾某间房屋买卖协议应当解除。由于政府行为不能办理房地产登记,导致买卖合同目的无法实现,符合合同法第九十四条规定的不可抗力之情形,双方当事人均可免责。因此,肖某、董某要求解除房屋买卖协议及要求顾某返还定金60,000元,于法有据,法院予以支持。顾某认为肖某、董某解除房屋买卖协议的行为已构成违约,其已交定金应冲抵违约金之辩称意见,没有合法依据,法院不予采纳。

从而判决解除合同、返还定金。该案二审驳回上诉,维持原判。下面分析这种情形。这种解读是将政府出台商品房“限购令”作为不可抗力,导致合同后发履行不能。政府出台商品房“限购令”可以符合《合同法》第117条第2款关于不可抗力的界定,构成不可抗力。如此,就会呈现不可抗力与情事变更的“交集”状态,进而出现“规范竞合”状态,如何适用法律,便是一个问题。

解决上述问题,一种可能的方案,是由当事人自由选择。但是,考虑两处法律规范的目的,一处让当事人有解除的权利,可以通知对方解除合同;另外一处则是承认当事人有权利请求法院解除合同,同样都是可以使合同解除的法律规范,显然,后者在构成要件上比前者要多出一项(请求法院解除),因而,不妨以后者为特别法,以前者为普通法,依特别法优先适用原则,〔66〕关于普通法与特别法的认定,并非简单在等同于逻辑上的普通与特别的关系,而须经由“规范上的修正”,“只有当系争法条分别规定之法律效力,在存在上已规范地评价为不能并存时,该逻辑上的特别与普通关系,才在规范上进一步将之定性为有特别法与普通法的关系,受特别法优于普通法之原则的适用”。黄茂荣:《法学方法与现代民法》,台北自版2011年版,页256。这时,不应由当事人解除合同,仍应通过诉讼,由法院裁判是否解除。

七、合同解除的时间点

合同解除的时间点是合同终了后清算关系的基准点,直接影响到恢复原状、采取其他补救措施及赔偿损失,因而对于当事人的利害关系,影响巨大。在当事人行使解除权场合,合同自通知到达对方时解除(《合同法》第96条第1款中段),不生问题。可是,在法院裁判解除合同场合,合同解除的时间点,法律并没有明确规定,需要探讨。

在实践中,法院往往习惯于采取“自本判决生效时”作为合同解除的时间点。这种做法在一时性合同场合问题不大,可是,在继续性合同场合,则可能出现问题。例如,房屋租赁合同纠纷,一方起诉请求法院解除合同,在起诉时合同尚未到期;可是,等到法院裁判时,有可能合同已经到期很长一段时间了。这时,如果裁判合同自判决生效时起解除,显然并不合适。

在一起二审法院实际适用《合同法司法解释二》第26条裁判的案件中,〔67〕广东省东莞市中级人民法院民事判决书(2013)东中法民一终字第325号。法院也实际遇到了合同自何时解除的问题。原告X将其租赁来的土地合法转租与被告Y1,用于经营饮食、种植、采摘、钓鱼、骑单车、骑马等旅游娱乐活动项目,期限为15年。此后,Y1与Y2在案涉租赁土地上共同出资经营“生态农庄饮食店”。两年后,政府国土管理机关以Y1及Y2涉国土资源违法行为为由,向其发出《暂扣物品通知书》,餐饮店被政府部门强令拆除。X起诉请求支付租金及违约金若干。Y1及Y2则以如下理由抗辩:虽然案涉租赁土地可用于经营饮食、种植、采摘、钓鱼、骑单车、骑马等旅游娱乐活动项目,但二被告承租案涉土地主要目的是为了经营特色餐饮,从未为经营其他项目做过准备,实际上根据租赁地块的性质也不可能开办其他项目。现餐饮项目已于2011年5月被政府部门强令拆除,二被告的合同目的无法实现,故主张与原告之间签订的租赁合同于2011年5月已实际解除,原告已多收取租金,被告没有义务再付租金。

一审法院认为:本案合同中约定租赁土地用于经营饮食、种植、采摘、钓鱼、骑单车、骑马等旅游娱乐活动项目,但二被告在租赁土地上开设的特色餐饮已于2011年5月被强令拆除……相关证据表明,两被告租赁案涉两块土地不仅不能经营特色餐饮,也不可能经营其他旅游娱乐项目,两被告合同目的已客观上无法实现,且两被告亦没有为经营其他项目做准备,若继续履行合同,对两被告明显不公平。虽然在特色餐饮被拆后,原告与两被告之间并未就解除租赁合同进行过协商,也并未对租赁场所进行实际交接,但从餐饮项目被拆除之日起两被告已撤离现场,没有继续使用租赁土地。结合本案案情,原审法院根据公平原则,认定本案合同于特色餐饮被拆除时即2011年5月17日已实际解除。

原告不服一审判决,上诉称:本案租赁合同没有解除,不存在原审法院所称的实际解除。略谓:二被告在特色餐饮被叫停后,并没有任何书面或者口头通知要求与原告解除合同。二审法院分析认为,本案需确定本案合同能否解除,何时解除。二被告在履行合同过程中,因在租赁土地上开设的特色餐饮已于2011年5月被强令拆除。其他证据亦显示,科技产业园区园艺博览中心的各租户再提出对租赁地块用作餐饮、商铺、旅游等项目的申请将不再获得同意。由此可见二被告租赁的案涉土地不仅不能经营特色餐饮,也不可能经营其他旅游娱乐项目。依照最高人民法院《合同法司法解释二》第26条的规定,二被告主张其与原告所签的合同已于2011年5月17日实际解除合法有理,本院予以支持。最终判决:驳回上诉,维持原判。

上述案例中原告上诉的理由实际上指出了重要的问题:诉争合同是否解除?以何种方式解除?自何时解除?一审法院没有指明是基于情事变更规则,而是直接依公平原则处理;二审法院与之不同,指明了裁判的基础是《合同法司法解释二》第26条,是其进步及亮点。一审法院以租赁土地上所建建筑物被拆除的时间为合同“实际解除”的时间,似乎是对一个事实的确认;二审法院既明确其裁判基础上情事变更规则,仍走“实际解除”的老路,与情事变更场合解除的法理,尚有未洽。法院不是“确认”合同解除,而是“形成”合同解除。既然是法院“形成”合同解除的效果,合同自何时解除呢?在该案中,两级法院均未采取“自本判决生效时”作为合同解除的时间点,值得肯定;但为何确定建筑物被拆除的时间为合同解除的时间?对此仍有进一步阐明的必要。

查看比较法,依据《国际商事合同通则》第6.2.3条第4款,“如果法院认定存在艰难情形,只要合理,法院可以:(a)依其确定的日期和条件(at a date and on ter ms to be fixed)解除合同,或者(b)为恢复合同的均衡而变更合同”。〔68〕张玉卿主编:《国际统一私法协会UNIDROIT国际商事合同通则2004》,中国商务出版社2005年版,页439。日文本译作“裁判所の定める期日および条件により,契約を解消すること.”参照私法統一国際協会著,内田貴=曽野裕夫=森下哲朗=大久保紀彦訳“UNIDROITユ二ドロウ国際商事契約原則2010”(商事法務,2013年)149頁。如此,由法院确定合同解除的日期,与我国司法实践中依判决生效日期确定合同解除的时点相比,具有了灵活性,更能适应继续性合同的特性。

综上,情事变更场合的合同解除有着与当事人行使解除权不一样的特点,即解除效果的发生时间可以由法院根据个案情况合理确定。这一点在现阶段似乎尚未引起应有的注意。

八、结 论

情事变更与不可抗力虽然各自功能不同,法体系位置有别,但是,它们所规范的生活事实却不妨存在交集,在规范当事人没有承受的、支配领域外的风险上,二者具有共同性。我国《合同法》及《合同法司法解释二》对于情事变更与不可抗力采“二元规范模式”,有别于CISG所采的“一元规范模式”。在“二元规范模式”下,情事变更免责的规范基础不在于《合同法》第117条第1款,而有必要在解释论上承认受情事变更不利影响的当事人有中止履行抗辩权。就不可抗力场合的合同变更问题,有必要在因不可抗力而木已成舟的“不得不然”(消极变更)之外,承认当事人有积极变更的可能性。当事人无法通过再交涉而协商解决场合,可请求法院或者仲裁机构变更合同内容,裁判者可以考虑类推适用《合同法司法解释二》第26条。

“商业风险”有的时候指的是某种外在的、客观的危险,有的时候则是指经过评价的并归结为特定主体的不利益,需要注意区分“客观意义上的商业风险”与“主观意义上的商业风险”。《合同法司法解释二》第26条所谓“不属于商业风险”,意指相应的不利益不应由单个合同主体负担。对于“商业风险”,区分“可预见的风险”与“不可预见的风险”、“可承受的风险”与“不可承受的风险”。相应地,虽不可预见但可承受的风险,因其后果并非“重大变化”,并不构成情事变更。虽可预见但不可承受的风险,则应对“可预见性”作限缩解释,归入不可预见的风险行列,承认有构成情事变更的余地。情事变更制度,与其说是“关于合同外在风险的制度”,不如说是关于不可承受风险的制度。

围绕“再交涉义务”学者意见分歧严重,反对的意见主要表现在违反该义务的法律后果难以把握。自法政策角度看,“再交涉义务”体现了f avor contractus(合同的尊重)原则或者“合同法上的继续性原理”,作为我国合同法的目标之一的“鼓励交易”原则与之相当。“再交涉义务”的引入,可以借助于诚实信用原则(《合同法》第6条)。违反该义务可引发损害赔偿。比利时最高法院2009年6月19日判决展示了在适用CISG场合对于再交涉义务及其法律后果的实际应用,尤其是其以PICC作为CISG第7条第2款中的一般原则,殊值重视。对于不适用CISG的案件,在违反再交涉义务的损害赔偿问题上,宜赋予法官以依公平原则及诚信原则为基础的裁量权。

情事变更分两种类型:其一,继续履行合同对于一方当事人明显不公平;其二,不能实现合同目的。二者在法律效果上存在差异,在前者场合(比如价格波动引发履行障碍的案型以及合同目的不能完全实现的案型),有变更或者解除合同的问题,此时优先考虑变更、仅在变更无法解决问题时方始解除合同;在后者场合,唯有解除合同。

我国司法解释没有像德国民法典那样直接赋予当事人以解除权,而是采取由当事人向法院请求解除,法院最终确定是否解除。这里的判决,不是确认判决,而是形成判决。实务中部分法院因怕审核“麻烦”,处理情事变更案件时不直接援引《合同法司法解释二》第26条,由此制造了法理上的新“麻烦”,应引起重视、加以改正。在情事变更与不可抗力“规范竞合”的场合,在解释论上可将《合同法司法解释二》第26条作为特别法,将《合同法》第94条第1项及第96条第1款作为普通法,依特别法优先于普通法适用原则解决,而排斥由当事人自由选择。

情事变更场合合同解除的时间点具有特殊性,解除效果的发生时间可以由法院根据个案情况合理确定,这一点在现阶段尚未引起应有的注意。