科学问题的经验主义模型之微探

陶迎春

(滁州学院思想政治理论课教学研究部,安徽滁州239000)

早在古希腊时期,亚里士多德已对问题本身作了探讨,他认为:“所谓问题,是在探索事物的时候,探索者根据对于事物的先前把握,以‘是与否’的方式在自己面前就事物所提出的疑问。”[1]近代德国哲学家莱布尼茨把问题分为回答“是——否”和回答“为什么”等种类,德国哲学家伽达默尔提出“问答逻辑”,英国科林伍德提出“问答哲学”,等等。在当代,对问题和问题求解行为的分析构成科学基本方法论的重要内容之一,难题和问题也成为科学哲学分析的基本单元。

但是,科学问题到底是什么?科学问题与经验的关系是什么?科学问题的经验表达具有什么样的模式?对于这些问题的哲学研究还存在巨大的探讨空间。笔者认为,这样的任务无疑是庞大复杂且艰巨的。本文从科学哲学的层面,在前人[2]3-19研究的基础上,仅仅从经验主义对科学问题的研究进行尝试性的梳理和探讨,指出在科学哲学史上,对于逻辑经验主义和批判理性主义来说,至少有三种经验主义的科学问题模型,即培根模型、亨普尔模型和波普尔模型;并认为一个恰当的科学问题应具有逻辑和概念要求、具有概念深度、具有不能被移到问题背景中的约束条件,问题解答应满足可操作性的一般逻辑要求,以丰富对科学问题的认识。

一、培根模型(M1)

那么,什么是科学问题?正如美国科学哲学托马斯·尼克尔斯所指出的,由于科学问题概念本身几乎从来没有被强经验主义者讨论过,因此很难找到某人清楚地陈述过这样的概念,但是,它仍然“清晰地显示在把科学目标作为对观察数据的解释和谓语系统的讨论中,也在说明、预测、理论的陈述中,如培根、伽利略、马赫、石里克等人的作品中”[2]6。如培根认为,只要有一部篇幅6倍于老普林尼的《自然史》那样的百科全书,他就可以解释自然界的所有现象;图尔敏(1972)认为,科学问题是从科学的目标或理想(最终目的)中减去探究者能力后所剩下的东西。他给出一个公式:科学问题=解释的理想-目前的能力,认为“科学家通过认识他们目前解释自然界有关特性的能力与他们目前关于自然秩序或充分可理解性的理想间的差距,找到和确定了目前概念的缺陷”[3]。

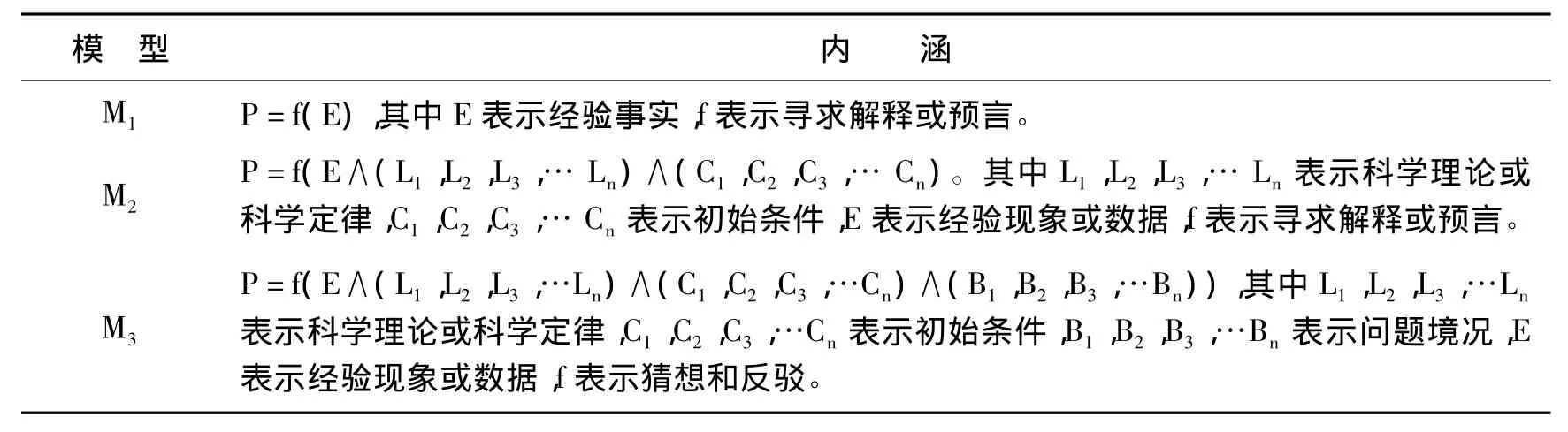

可见,传统经验主义认为,问题(P)是寻求经验事实或现象的解释或预言,可以称之为基本经验主义模型或培根模型(M1)。笔者认为,可将之形式化为P=f(E)(E表示经验事实,f表示寻求解释或预言)。如问题P1:迈克尔逊—莫雷实验得出“零结果”这个经验事实或数据,如何解释这个“零结果”?对于传统经验主义者来说,问题是到目前为止没有处理的经验现象或数据及对其可解释的或可预测的需求。相应地,理论T面临问题P是指在问题P范围内的数据理论T不能解释或预测。但是这样的模型P=f(E)只有很少的内涵,如果一个问题仅仅是对经验事实或经验数据解释(预测等)的寻求中,并且对解释f根本没有限制,那么将很难有一个明确的问题,更不用说有关于它的确定的、普遍的概念。而且,这种观点未能指出什么将成为可能的答案或依据什么去寻找到解答。不过,模型M1使对科学问题的认识从混沌状态中清晰起来,为在此基础上进行进一步的探讨提供可能——科学问题的实证主义模型或亨普尔模型。

二、亨普尔模型(M2)

这种模型沿着逻辑经验主义方法论的说明、规律、理论、确证和相关的思想建立。问题模型不仅具有可被解释的实质性的经验成分如数据,还有方法论的成分——有一套形式的、方法论限制或解答的约束条件。

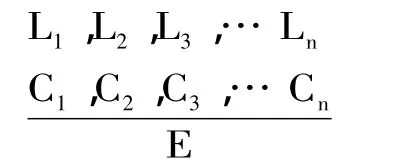

举一个具体的例子,如果采纳亨普尔(1965,1966)关于说明、理论等相似的观点,那么,说明一个现象的问题就成为发现一个较确证的一般的规律或理论加上初始或边界条件陈述,如待解释的事物的陈述,描述一个能够被说明的经验现象。如:

其中,L1,L2,L3,… Ln表示科学理论或科学定律,C1,C2,C3,… Cn表示初始条件或边界条件,E表示经验现象或数据,那么问题即是指E是根据哪些L以及按照哪些C出现并寻求解释或解答,如问题P2:

小球A从高塔的顶端C点处作自由落体运动到高塔底端D点处:

笔者认为,可形式化为 P=f(E∧(L1,L2,L3,… Ln)∧(C1,C2,C3,… Cn))。这种模式,可谓最基本经验主义模型的“升级”版本,笔者称之为亨普尔模型(M2)。不像模型M1,模型M2除了关于问题解答的纯观察限制即f(E)外,还有方法论限制即(L1,L2,L3,… Ln)∧(C1,C2,C3,… Cn)。

科学研究具有继承性和探索性。对继承性科学研究来说,探究目标或终点一般已确定,是已知的东西。对模型M2来说,对问题可能的完全陈述将指出什么是在问题求解中所要寻找的;如果遇到困难或障碍,则以所提供的方法论规则,来判定一些方案是不是对该问题的解答。这类似于库恩所说的,在“常规科学”阶段科学家对常规问题的提出与求解。但对探索性的科学研究来说,探究目标或终点一般是未确定的,处于未知的状态,处于需要把它找出来的状态,如,当前物理学前沿对暗物质和暗能量的研究,或认知科学对于基于物理化学反应的生物学,或生理学意义上的大脑如何产生具有精神性非物质化的意识的研究,显然模型M2是无法处理的。不过,模型M2处理继承性的科学探究问题具有优势,对处理探索性的科学探究问题也具有启示意义,可以把探索性问题转化为类似继承性问题来处理;但是否恰当,在“谜”未解开之前,不得而知。此外,有些问题并不寻求对经验现象的解释,而且更深刻的问题有时产生自两个已建好的理论之间的不可预期的冲突,如古典力学和麦克斯韦电磁理论之间的冲突,光的波动说和微粒说之间的冲突等,不能简单地通过模型M1和模型M2描述出来。而且模型M1和M2没有产生可允许的理论元素出现在问题情境中,“不规则数据比常规数据产生更严肃的问题,经验主义者对此无法回答,由于不规则数据(如反常)仅仅被定义为反对一个理论的背景”[2]9。反驳者可能认为,实证主义者确实假定问题的理论背景存在。这种情况是可能的,由于它是波普尔提出的,所以称之为波普尔模型。

三、波普尔模型(M3)

这种模型笔者给其一个形式化的描述,即为:P=f(E∧(L1,L2,L3,… Ln)∧(C1,C2,C3,… Cn)∧(B1,B2,B3,… Bn)),其中 L1,L2,L3,… Ln表示科学理论或科学定律,C1,C2,C3,…Cn表示初始条件或边界条件,B1,B2,B3,… Bn表示问题境况,E表示经验现象或数据,f表示猜想和反驳。

波普尔比其他任何科学哲学家都更强烈地表示科学问题作为方法论的重要性,提出“科学始于问题”的论断,提出“问题境况”和“境况分析”。他认为,我们总是在第三世界的背景上来挑选我们的问题,“问题连同其背景(甚或连同其他第三世界的客体)组成我们所说的问题境况”[4]175。境况分析“是指对人的某种行为所作的试探性的或推测性的说明,这种说明诉诸活动者所处的境况”[4]189。波普尔(1972)以伽利略的潮汐问题为例进行说明,指出伽利略的问题只是简单地解释潮汐,而他的问题境况更复杂。因为伽利略提出和研究这个问题是为了验证哥白尼观点(地球是运动的),对哥白尼的观点,他坚定地支持并试图去解决它,其依据是他自己的惯性定律和相应的旋转运动守恒定律的推测假设(框架)。另外,波普尔还指出了如何去理解一个更深的问题境况。首先,提出一个解决方案(假说),即使是明显简单的;然后去反驳它。通过对尝试解决方案的批判,将提供问题充分解决所需的其他条件或至少能产生明确表达的已知条件。通过继续这个过程,猜想和批判式反驳,这个反驳不仅需要算法而且需要想象,将获得对一个问题的更清楚的理解,因为这个过程将产生关于问题解决的大量约束条件,且这些约束条件将获得明确表达。最后,这个过程将排除的巨大问题空间,通过大胆猜测和想象,使问题的“靶心”越来越凸现,为进一步的探究提供可能。

总之,对于波普尔来说,一个恰当的问题能被形式化为在某一科学方法论规则下的提问或以解释现象为中心的寻求——模型M2;但M3超出M2的地方在于,在问题求解的过程中,对如何解决探索性的科学探究提供附加的、实质性的约束条件,赋予探究一个真实的指导约束条件,如问题境况和境况分析、猜想和反驳等。“尽管他抛弃发现的方法论,波普尔至少能解释发现情境中一些细节和非归纳推理的可能性。”[2]11虽然波普尔和他的追随者把问题境况重点放在理论和数据之间或两个理论之间的矛盾上面,而且总的问题境况随着概念深度的增加而变得更加复杂;但是因为在总的问题境况中增加了理论背景和具有猜测性的程序,从而使波普尔模型即M3比M2更加丰富。

但是,如何能够依据波普尔的观点从浅问题(如经验问题)中区分出深问题(如概念问题)?浅问题是对于证实一个理论或者相互竞争的理论来说相对不重要的数据,深问题被表述为通过它的解释使常规理论的命运发生转变(革命)的数据。这似乎是波普尔的区分,但有些困难。如果产生的深问题不是问题本身而是它的背景或环境,那么这个结果在理论上是可能的,但是事实不是这样。深问题可能被描述为反常的数据,它威胁到重要的理论。深层次的问题,例如解决古典力学和电磁理论之间的冲突,澄清牛顿的万有引力理论和普朗克的量子理论的问题,根本不需要直接去解释另外的数据。在这里的数据解释和预言,不是证实或否证一个问题解答,而是表明存在概念问题。如果理论内容包含不一致或存在内在的矛盾,问题就十分严重,就不能简单地认为是解释某些数据的需要。对于深层次的概念性的问题,解释或预言经验数据的任务充其量只是问题的浅层或局部的要求。

表1 经验主义的科学问题模型

综上所述,在科学哲学领域,特别是逻辑经验主义和批判理性主义中,对科学问题本身的认识是在不断丰富中的(见表1)。从对问题的混沌认识产生出具有逻辑和概念要求的模型M1,但总的说来它较宽泛。而模型M2不像模型M1,它除了关于问题解决的纯观察限制外,还有方法论限制,具有一定的概念深度,但不能探究目标或终点是未确定、处于需要把它找出来的状态的问题。模型M3比M1和M2内涵更加丰富,并在一定程度上表达了如何解决探索性的科学探究,指出问题解答应满足可操作性的一般逻辑要求。正如德国科学哲学家汉斯·波塞尔所指出的,从事科学研究……采用一定的方法,通过一定途径,系统性地继续提出问题[5]。

当然,在这三种模型下,问题与问题背景绝对二分,类似于纯粹观察与理论绝对二分一样,这是值得商榷的。问题能否脱离各种背景而独立存在呢?一些科学哲学家,如尼克尔斯、哈蒂安加迪(J.N.Hattiangadi)[6]、劳丹[7]等就认为,在某一背景中提出的问题在另一背景中可能未必成为问题,科学问题绝不能同形成问题的背景理论区分开来,甚至提出科学问题非但不能脱离它们的背景理论,而且背景理论本身就是科学问题的组成要素。不过,模型M3还是指出了问题具有不能被移到问题背景中的约束条件,这对研究科学问题是否具有自主性和独立性具有启发意义。还需要指出的是,这三种模型都把概念问题排除在外,也值得注意,如上面对模型M3的分析,该模型无法处理深层次的概念性的问题。

四、结语

对什么是科学问题,经验主义的模型是有启发性的。从经验主义的视角来说,科学问题至少要具有逻辑和概念要求、具有概念深度、具有不能被移到背景中的约束条件。如果把模型M3中E为现象或数据改造为E为对象(经验或概念的),从而产生问题模型(M4),即为:

P=f(E∧(L1,L2,L3,… Ln)∧(C1,C2,C3,… Cn)∧(B1,B2,B3,… Bn)),其中 L1,L2,L3,… Ln表示理论(假设)或科学定律,C1,C2,C3,… Cn表示初始条件或边界条件,B1,B2,B3,…Bn表示境况分析,E表示对象(经验或概念的),f表示猜想和反驳。

笔者认为,依据这样的模型M4,至少能够寻找、制定和提出人类可以解决的各种各样的具体问题,从而具有可操作性和可解释性。至少,从这个角度来说,在普遍的意义上,科学问题是由关于特定对象所有的约束条件或解答的约束条件能被找到所构成。“特定类型的问题,当然,将拥有特定的特性。但是从一般意义来说的问题,除了约束条件加上需求或寻求,还有其他什么呢?”[8]

[1] 冯契.哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1992.

[2] Thomas Nickles.Scientific Problems:Three Empiricist Models[J].Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association,Vol.1980,Volume One:Contributed Papers,1980.

[3] S.Toulmin.Human Understanding[M].Princeton:Princeton University Press,1972:102.

[4] [英]卡尔·波普尔.客观知识——一个进化论的研究[M].上海:上海译文出版社,1987.

[5] [德]汉斯·波塞尔.科学:什么是科学[M].上海:上海三联书店,2002:1.

[6] J.N.Hattiangadi.A Methodology without Methodological Rules[J].BSPS,v.31,D.Reidel Publishing Company,1983:119.

[7] [美]L.劳丹.进步及其问题[M].北京:华夏出版社,1990:13-68.

[8] Thomas Nickles.What Is a Problem That We May Solve lt?[J].Synthese(47),1981:116.

——第十七届《哲学分析》论坛专题研讨之二