政府征收的产权保护规则

——兼评《国有土地上房屋征收与补偿条例》

苏汉琪

政府征收的产权保护规则

——兼评《国有土地上房屋征收与补偿条例》

苏汉琪[1]

《征收条例》区分了政府征收行为和商业行为,从而排除了对商业行为的调整。《征收条例》下,政府征收仍然适用责任规则。本文在法经济学的视角下对不同产权保护规则下达成交易的交易金额进行分析,得出如下结论:产权规则下达成交易的交易金额普遍比责任规则下的交易金额高;责任规则下当双方不能达成交易时,夺取者是否强制交易取决于诉讼成本和法院判决的赔偿金;责任规则下较低的交易金额使得地方政府有过度行使征收征用权的风险等。此外,本文通过最新的案例分析,描绘出地方政府在现实中滥用责任规则下的征收权的现状,并深入分析其激励和约束条件,从而为有效规范政府征收权的行使提供可能的政策方向。

责任规则;产权规则;政府征收;征收权

引言

随着我国城市化进程的不断加快,不论是地少人多的城市集群,还是地广人稀的农村区域,土地及房屋的征收均处于现在进行时。在某种意义上,不动产可谓是公民最重要的财产,因此对政府征收[1]政府征收包括对农村土地的征收及对城市房屋的征收,因为本文的研究重点为《国有土地上房屋征收与补偿条例》,因此本文所指的政府征收主要指政府对城市房屋的征收,而非对农村土地的征收。的产权保护规则研究,包括征收权行使现状及背后原因等,很大程度上反映出我国对公民合法产权的尊重和保护程度。在过去的数十年间,政府征收了大量的土地和房屋,征收成为支持我国不可思议的经济增长速度的重要因素。然而,由于缺乏对政府行使征收权(eminent domain)的规范与约束,此过程中地方政府与私人之间的矛盾冲突愈加激烈,公民非正常维权现象屡有发生。为此,国务院于2011年颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》(以下简称《征收条例》),同时施行十年的《城市房屋拆迁管理条例》(以下简称《拆迁条例》)正式废止。从《拆迁条例》到《征收条例》,引起了各领域学者的广泛关注。部分学者认为,《征收条例》实现了从“责任规则”到“产权规则”的转变。[2]如魏建教授便指出,《拆迁条例》在产权保护方式上为“中国式责任规则”,《征收条例》倾向于“产权规则”,所以从《拆迁条例》到《征收条例》的变化可以归结为从“中国式责任规则”到“产权规则”的变化。参见魏建《城市房屋产权的保护:责任规则、财产规则与管制性征收》,《法学杂志》2012年第3期,第36—42页。但《征收条例》下政府的征收行为到底适用何种产权保护规则?不同的产权保护规则有何利弊?我国地方政府在现实中又是怎样运用征收权,与私人进行博弈的?为什么地方政府滥用征收权的现象并未因条例出台而有所遏制,反而有越演越烈之势?带着种种疑问,笔者下面将试图从法经济学的视角,运用模型分析、案例分析等方法对征收的产权保护规则及政府的征收行为进行较为全面而深入的探讨,以期为这些问题找到可能的答案。

一、政府征收的产权保护规则:责任规则还是产权规则?

讨论产权保护,不能不探讨产权的内涵。何谓产权?根据考特及尤伦的观点,“法律概念上的财产就是一组所有者自由行使物质资料并且其行使权利不受他人干涉的权利。因此,财产创造出一片稳定的空间,在这里,所有者可以按照他们的意愿来行使权利而不用向他人解释,正如之前布莱克斯通强调的一样。这些事实可以被总结为一句话,产权赋予所有者处理事务的自由”[1][美]罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》(第6版),史晋川、董雪兵等译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2012年,第67页。。可见,产权在法律上体现为对某种资源(行为/物品)的排他性的一组权利,如占有、使用、收益、处分等,它体现了私人不受干涉的自由和隐私。当私人产权受到侵害时,法院的救济方式通常有两种:禁令(返还原物)或损害赔偿。其中,前者属于产权规则下的救济,后者则属于责任规则下的救济。在产权规则下,公民对自己所有的物品具有拒绝交易的权利,当所有权受到侵犯时,法院首要的救济方式是返还原物;当返还原物已不可能,如原物已被完全破坏或污染无法消除时,法院一般会采取惩罚性赔偿的方式作为对侵权人的威慑。而在责任规则下,公民对自己所有的物品没有拒绝交易的权利,即无法对侵权人说“不”,但侵权人要为侵权行为付出一定的损害赔偿费用作为对价。考特在和尤伦《法和经济学》一书中用“私害”(private bad)概念来描述影响极少数人的损害,而用“公害”(public bad)概念来描述影响大多数人的损害。而他们为解决财产纠纷而开出的药方是,用禁令救济对付私害,而用损害赔偿对付公害。[2][美]罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》(第6版),史晋川、董雪兵等译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2012年,第157—158页。此外,学理上还存在着替代性产权规则(Alternative property rules)、反向责任规则(reverse liability rules)等产权保护规则,但它们往往只在有害外部性发生(如河流污染、大气污染)的情况下加以讨论。而在责任规则的讨论中,为避免出现双向夺取(reciprocal takings)问题,也不宜讨论纯粹的责任规则,而是采用责任规则与产权规则混合的体系——夺取行为发生时采用责任规则,夺取者取得财产后马上适用产权规则。

那么,在征收这个问题上,公民的合法财产到底适用哪一种产权保护规则呢?笔者提出,从《拆迁条例》到《征收条例》,对政府征收行为而言,并非实现了从责任规则到产权规则的转变。无论是《拆迁条例》还是《征收条例》,政府征收始终适用责任规则。原因如下:

政府征收行为是国家为了公共利益的需要而行使征收征用权的具体行政行为,这种征收征用权的行使使得政府与被征收人之间成立行政法律关系。由于政府征收针对的相对人是特定的,从而属于可诉的具体行政行为。征收行为具体又可分为征收决定行为和征收实施行为。尽管在征收实施阶段,政府可能与被征收人达成补偿协议,建立民事法律关系。但补偿协议的前提(征收决定)及其保障(补偿决定)均涉及征收征用权的行使,故这种民事法律关系总体上并不能影响征收作为政府具体行政行为的定性。一旦协议不能达成,政府便可作出补偿决定,无须经过被征收人同意而强制达成交易。

产权规则实质是必须经过被征收人同意,达成自愿交易。换言之,被征收人有拒绝交易的权利。而责任规则下夺取者则可以(而非必然)不征得被征收人同意,强制与其交易,亦即被征收人并没有拒绝交易的权利。事实上,《征收条例》从程序上设置了补偿协议的讨价还价阶段,作为政府作出补偿决定的前置程序,是要最大限度地减少强制交易的发生,规范征收权的行使。[1]尽管《征收条例》规定政府必须先与被征收人进行补偿协议的磋商,尽可能经得被征收人同意。但若被征收人太多,交易成本过大,则政府完全可以通过减少协商次数、缩短补偿方案中的签约期限等方式使磋商流于形式。但我们必须清楚地认识到,其本质并非赋予被征收人的拒绝交易权,因为政府征收征用权的行使必须以责任规则下的强制交易作为最终保障。正如开普洛和萨维尔所言,“关于征收征用权的内容已经得到广泛的讨论,这个问题应该单独进行考察,而非作为产权规则与责任规则之比较的内容之一”[2]Louis Kaplow and Steven Shavell,Property Rules versus Liability Rules:An Economic Analysis,Harvard Law Review,1996a,p.758.;“当然,现实中产权规则通常占优,使用责任规则是例外。适用责任规则的主要例子是政府征收征用权的行使”[3]Louis Kaplow and Steven Shavell,Property Rules versus Liability Rules:An Economic Analysis,Harvard Law Review,1996a,p.757.。我国学者刘向民也指出,“本质上,征用是对产权的再分配:卖家被剥夺了说‘不’的权利,也被限制了讨价还价的能力”[1]刘向民:《美国的征地行为》,载《洪范评论》(第七辑),北京:中国法制出版社,2007年,第89页。。事实上,正因为责任规则作为一种例外,在政府征收适用这种例外规则时,法院才需要严格审查其适用前提。《征收条例》赋予了人民法院对征收执行阶段的事前审查权,也仅是出于效率考虑,最大限度地维护征收行为的正当性。对此,斯蒂文森大法官曾强调:“当(地方政府)立法意图具有正当性而且征收的手段并非不合情理时,我们的先例已清楚表明,对征收的智慧,还有其他社会经济方面的立法智慧的经验式辩论,均不是联邦法院需要讨论的事情。”[2]See KELO v.City of NEW LONDON,545u.S.469(2005),Opinion of the Court,p.17.

此外,由于《征收条例》区分了政府征收和商业行为,如政府购买、商业购买等,从而排除了对商业行为的调整。私人间的所有权转移问题属于《物权法》的调整范围,我国《物权法》对公民合法私有财产采取了产权规则,因此,对商业性质的拆迁行为而言,才是实现了从责任规则到产权规则的转变。在此意义上,《征收条例》通过规范界定政府征收的内涵及本质要求,区分政府征收与商业行为,并把后者明确纳入《物权法》的调整范围内,从而实现对商业行为的拨乱反正。

二、责任规则与产权规则的比较静态分析

假设:

1.市场上有众多风险中性的房屋所有者(owners)和风险中性的夺取者(takers);

2.房屋由共同价值(common value)和偏好价值(idiosyncratic value)构成,共同价值用v表示,所有者的偏好价值用x表示,夺取者的偏好价值用y表示;

3.对特定的房屋的共同价值v是交易双方的共同信息,因此v为定值;

4.由于信息不完全,所有者无法知道y的准确数值,但知道其概率密度函数f(y);

5.交易过程中所有者的交易成本为C1,夺取者的交易成本C2;

6.产权规则下,由房屋所有者提出交易金额d1的交易方案,由夺取者选择接受或拒绝方案;

7.责任规则下,当夺取者提出交易金额d2的交易方案,由房屋所有者选择接受或拒绝方案;若房屋所有者拒绝接受交易方案,仍可以强制进行交易,但必须接受由此带来的诉讼成本L和法院判决的赔偿金D。

命题:

产权规则下达成交易的交易金额普遍比责任规则下的交易金额高;责任规则下当双方不能达成交易时,夺取者是否强制交易取决于诉讼成本和法院判决的赔偿金。

证明:

在产权规则下,由所有者提出交易金额d1。对于夺取者而言,接受方案必须满足其预期利益(共同价值与偏好价值之和)大于预期成本(交易数额与交易成本之和),即y+v>d1+C2,或y>d1+C2-v。

因为y的概率密度函数为f(y),则其概率分布函数为F(y)=∫f(y)dy

因此交易成功的概率为:

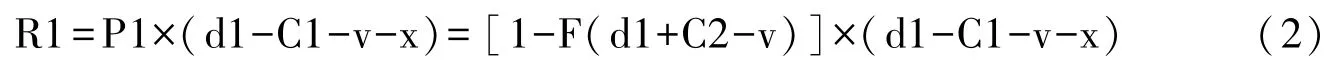

对于房屋所有者而言,其预期收益R1为:

由于房屋所有者的目标是最大化预期效用,则对(2)式中d1求偏导,有:

其中第一项[1-F(d1+C2-v)]表示的是房屋所有者增加一单位交易金额的边际收益(交易成功的概率与一单位交易金额的乘积);

第二项f(d1+C2-v)×(d1-C1-v-x)表示其边际成本(交易失败的概率与交易失败所损失的机会成本的乘积)。

对(3)式进行变形,得出:

在责任规则下,由夺取者提出交易金额d2。[1]在博弈中,判断谁是提出交易方案的一方很重要(who makes the offer),这直接反映了哪一方在交易中力量占优(dominant party)。尽管讨价还价是一个多次博弈的过程,但最终达成的交易金额与占优方提出的交易金额之间的变动幅度并不会太大,力量的优劣对比事实上决定了占优方所愿意作出的“让步”程度。与之类似的是经济学上所讲的“卖方市场”与“买方市场”。对于所有者而言,接受方案必须满足其预期利益(交易数额)大于预期成本(共同价值、偏好价值与交易成本之和),即d2>v+x+C1,或x<d2+v+C1。

因为x的密度函数为f(x),则交易成功的概率为:

对于夺取者而言,其预期收益R2为:

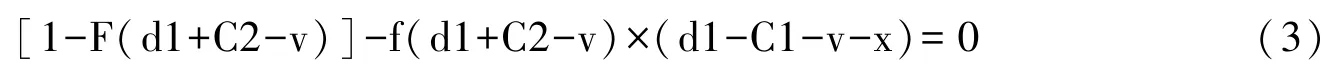

由于夺取者的目标是最大化预期效用,则对(6)式中d2求偏导,有:

对(7)式进行变形,得出:

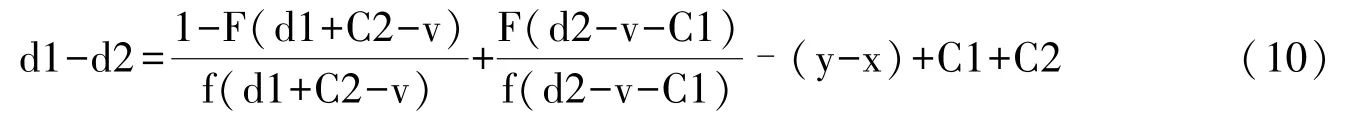

用(4)式减去(8)式,得出:

由于通常情况下,提出交易方案的一方预期所得的合作剩余总会大于双方总合作剩余(y-x)/2,没有哪个理性人会愿意提出“绝对公平”地平分合作剩余的方案,因此的值总大于(y-x)。同时,我们看到,这里的y和x乃不同规则下交易一方的偏好价值。若考虑到此过程中私人偏好的变化,则(y-x)的值将进一步减少。这是因为产权规则对财产保护程度更高,交易双方对财产的评价均得到普遍升高,平均偏好价值增大。加之C1+C2为正数,故总有d1-d2>0,即d1>d2。

若再考虑到当L+D较低时夺取者选择较低的交易金额L+D的可能性——这正是我国司法实践中长期存在的问题,我们便可以得出d1>d*,即“产权规则下达成交易的交易金额普遍比责任规则下达成交易的交易金额高”的结论了。当然,若法院采取惩罚性赔偿的措施,使L+D的值足够高,达到对夺取者造成足够大的威慑时,责任规则实质上已逐渐趋向于产权规则。此时夺取者为避免强制交易下需要支付巨大成本,将尽可能与所有者达成合意。

此外,从责任规则到产权规则,社会福利总水平也会得到提高。这是因为,“自愿交易”意味着财产的价值已经得到了适当的评价,不存在强迫交易下过低评价的可能性。一方面,在自愿交易的情况下,由于交易达成的前提是交易双方存在合作剩余(不管在两者之间如何分配),[1]合作剩余如何在两者之间分配,涉及的是私人的激励约束问题。正如前面提到的“卖方市场”与“买方市场”情形,在交易中总有一方无法满足其激励最大化,要对合作剩余的分配作出更多妥协和让步。赫维茨(Leonid Hurwicz)曾提出,在私人物品的环境下,由于存在信息无效、不对称、激励不足的问题,不存在任何机制既能使每个人真实透露其个体信息,又能实现帕累托最优。也就是说,私人信息会阻碍帕累托最优的实现。Myerson-Satterthwaite定理也告诉我们,不存在一种讨价还价程序能够使得帕累托最优与个人理性(即参与约束)条件同时成立。但无法满足某一方的激励最大化,并不代表其现状没有变得更好(better off),因为理性主体不会在低于保留价格(preserved price)的情形下仍选择达成交易,换言之,他们不会自愿做“亏本”生意。因此社会福利水平总是得到提高,而且产权规则下所能提高的程度普遍比责任规则下提高的程度高。另一方面,在责任规则下夺取者进行强迫交易时,由于交易双方不存在合作剩余,交易后的社会福利水平将会下降。相较而言,此时产权规则下的无交易反而对社会福利水平更有利。对此,考特和尤伦也提到,“双方同意进行交易的事实证明了这种互惠的存在。相反地,占用并不需要财产所有者的同意,所以,单方面的收益能够促使占有的发生。此时,一个财产所有者可能对他的财产的评价要高于占用这种财产的人”[1][美]罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》(第6版),史晋川、董雪兵等译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2012年,第164页。。

基于上述分析,一个明显的结论是——产权规则在一般情况下是占优的。那么,政府征收为什么要采取责任规则呢?考特和尤伦从交易成本的角度给出了答案,“政府只有在有很多卖者,每个卖者控制了项目必备的资源的时候,才可以求助于强制性出售。因此,占用应该根据这一原则:一般地,政府只有在交易成本阻碍购买必要的财产时才能够采取有赔偿的占用来提供公共产品”[2][美]罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》(第6版),史晋川、董雪兵等译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2012年,第165页。。也就是说,当存在众多的谈判对象时,为减低谈判成本以及减少钉子户问题(holdout problem),从而保障某些重大公共项目的顺利进行,效率要求政府具有强制交易的权利。此外,萨维尔亦指出,即使夺取者对房子的效用评价(这里假设为w)大于所有者对房子的效用评价(假设为v),但由于财富的增加给所有者带来的效用(用u(y)表示)并不是随之直线上升的(遵循边际效用递减规律),很有可能不管夺取者提出多高的价格,所有者都不会出售房产,只要他对房子的效用评价仍大于交易价格能给他的效用(见下图)。[3]Steven Shavell,The Economic Analysis of Property Law,Harvard Law School,Cambridge,MA02138,Chapter11,p.11.在这种情况下,效率同样要求政府具有强制交易的权利。

当然,尽管政府征收有必要适用责任规则,但我们上面的命题表明了——责任规则下较低的交易金额将会导致政府产生过度行使征收权的风险。为此,征收的补偿方案中应注重提高交易金额,尽量使其与财产规则一致。尽管《征收条例》规定了对公民房屋的补偿金额应与市场价值一致,但市场价值只能反映出房屋的公共价值(v),并不能体现所有者的偏好价值(x)。换言之,市场价值并不能代表财产规则下房屋所有者对其房屋的真正评价。笔者提出,补偿标准除了市场价值,至少还应考虑两个因素,一是土地溢价的价值分配,二是偏好价值的确定。对于前者,笔者认为政府应把土地出让后带来的溢价按一个公平合理的比例补偿给原居民,这既降低了土地出让与地方财税的敏感度,从而降低了违法征收程度,也更好地体现了“公平补偿”的内涵。对于第二点,由于偏好价值难以确定(确定偏好价值也会使政府的交易成本大大提高[1]有别于私人之间的讨价还价,政府在与被征收人讨价还价的过程中,应该遵循“平等优先,兼顾差别”的原则。如果政府在某一个案中明显偏私,则其他被征收人便会要求重新进行协商,修改补偿协议,由此产生二次交易成本。若这种要求得不到政府支持,不仅违背了征收非歧视原则,也将会导致后面的执行成本或潜在社会成本增加。因此,不管从维护征收合法性的角度,还是从效率角度出发,补偿金额都应按相关的补偿标准予以基本确定,政府不能在讨价还价过程中随意改变补偿金额。),笔者建议可在原有补偿额的基础上再加一个统一比例(如50%)来计算偏好价值。此种做法的优点是简单易行,因此执行成本较低。但带来的问题是,统一比例是否会产生搭便车的现象,从而让偏好价值较低的人获得额外的利益,不能完全反映出每个私人的真实偏好。另外一种可能的做法是,在公民进行房屋登记时由其本人对自己的偏好价值进行报价,然后对这部分偏好价值进行额外征税。若政府决定对房屋进行征收,便可以按公民登记的偏好价值给予补偿。这种做法由于是让每个公民自己来报价,能很好地反映出公民真实的偏好价值。同时,有了“事前征税”作为约束条件,也可以有效压制公民在报价时虚报高价的激励。但此种做法带来的困难是,如何来确定额外征税的税率,使得赋税既在公民的普遍承受范围内,又能够使公民没有虚报高价的激励。这样看来,上述两种方法均有各自的优劣点。如何对两者进行衡量,或者如何改变各自的劣势,是我们需要进一步研究的方向。

三、规则的现实运作图景:几个案例的评析

《征收条例》从征收目的、征收程序、征收补偿等方面界定了政府征收的内涵及本质要求,旨在规范和限制政府征收权的行使。我们可以看到,公共利益、正当程序、公平补偿,均是责任规则下征收权的适用前提,也是其本质要求。而开发商的隐去,拆管分离,先补偿后拆迁等规定,也体现了立法者想更好地保护私人合法产权的美好初衷。但条例实际的运作效果如何?其是否能真正保障政府对责任规则下的征收权的严格行使?下面,笔者试图通过一些最新的案例分析,[1]案件详情可参见秦兵拆迁律师团队编著《最新房屋征收与补偿条例解析》,北京:中国政法大学出版社,2012年,有删改。结合《征收条例》相关的法条解读,以描绘出《征收条例》下地方政府征收权的真实运作方式。

(一)先上车后补票:南京市某公房拆迁项目案

公房作为我国特殊体制所遗留的产物,存在于我国很多城市。随着近年拆迁/征收的快速推进,大量老旧公房纷纷被列入危改范围。2011年初,一个被列为南京市重点建设工程的拆迁项目在某城区一处公房区域悄然展开。拆迁在2011年2月正式启动,而项目拆迁许可证的核发日期是2010年12月24日。进一步了解才知道,本案中本应在拆迁许可证审核资料中出现的安置房证明,却在拆迁许可证核发后向市住建委请示而获得。而且拆迁人所指的立项批复实际上只是部委的文件号,立项的合法性存在问题。

《征收条例》第三十五条规定,“本条例自公布之日起施行。2001年6月13日国务院公布的《城市房屋拆迁管理条例》同时废止。本条例施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目,继续沿用原有的规定办理,但政府不得责成有关部门强制拆迁”。这本是“法不溯及既往”的重要法律原则的体现,却给地方政府挤上旧拆迁条例的末班车打开了口子。从2009年北京大学五名学者因唐福珍事件[2]在唐福珍案中,居民唐福珍的房屋因村委会的不作为始终没能进行合法登记,而后来国土局对规划方案的修改,使涉案房屋成为“非法”建筑。联名上书要求废除《拆迁条例》始,到条例两次公布征求意见稿,再到条例的正式出台,前后历时两年多,给地方政府提供了宝贵的“活动”时间。由于《征收条例》对征收权的行使更为严格,如满足公共利益的目的、与市场价值相当的补偿水平、行政强制拆迁的废除等,无疑给地方政府违法征收增加了“难度”,故地方政府规避该法的动机十分强烈。可想而知,地方政府为了在新征收与补偿条例出台前,先拿到拆迁许可证而恶意规避《征收条例》的适用,采取先上车后补票的方式,其违法性可见一斑。

(二)征地拆迁一体化:北京市某新城某农村工程项目案

2009年北京市某镇中心规划路网工程项目被确定为2009年新城新农村重点工程项目。2009年5月20日,该区建委向拆迁人核发了拆迁许可证,并于当天在拆迁现场公布了拆迁公告。但由于拆迁方给的补偿数额太低,本案当事人张海一直拒绝签订拆迁补偿安置协议。2010年10月,拆迁人向该区住建委申请了行政裁决,住建委于12月作出了拆迁裁决书,张海夫妇就此申请行政复议。2011年3月下旬,住建委作出了行政复议决定书,维持了拆迁行政裁决,拆迁补偿款不变。本案涉及的主要争点在于被拆迁人的房屋所在土地是否已经被征收为国有土地,还是仍然属于农村集体土地。本案中,征地手续没有进行合法的征地补偿程序,而是征地拆迁一体化进行。首先,拆迁人虽然通过了集体土地转用审批手续,但没有向被拆迁人支付征地补偿费和土地附着物补偿费。尽管拆迁人与村委会签订了征地补偿协议,但村委会并没有召开村民大会,绝大多数村民对此一无所知。拆迁人在没有支付征收补偿费的情况下,还对被拆迁人已经转为国有土地的房屋按照集体土地的标准进行补偿,显然是“旧账未还,又欠新账”,构成了两次违法。

《征收条例》第一条规定,“为了规范国有土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征收房屋所有权人的合法权益,制定本条例”。这说明《征收条例》仅覆盖国有土地上的房屋,并未涉及“城中村”这样的城市中集体土地以及广阔而最易受到侵害的农村集体土地上房屋的征收,这两个地段的拆迁仍然适用以前的拆迁条例。对于集体土地和国有土地上的房屋进行征收,背后的关键是农村集体土地补偿标准和城市房屋补偿标准的区别,这体现了我国的城乡差距。依据《房屋拆迁评估规则》规定:房屋拆迁补偿价=(基准地价×k+基准房价)×房屋面积+房屋重置新价。而一般的集体土地的拆迁补偿公式为:房屋拆迁补偿价=宅基地区位补偿价×宅基地面积+房屋重置新价。可以看出,城市房屋的补偿额度要比集体土地的高,这便给地方政府提供了违法征收集体土地以规避国有土地上房屋补偿的高标准的激励。

(三)违章建筑一刀切:北京市某采空棚户区改造工程案

2009年,北京市住房城乡建设部正式启动了对位于京西的面积达7平方公里的采空棚户区的改造工程。本案中的当事人刘亦佟并非该区原住民,1993年,他与该区一村委会签订了《集体土地使用权出让合同》,合同约定办理土地使用权证及房屋建设前的有关手续由村委会负责办理,刘亦佟也因该合同而享受当地普通村民待遇。2003年11月,某区规划局作出《行政决定书》称,刘亦佟居住的房屋因未领取建设工程规划许可证,被认定为违法建筑,对该建筑作出了罚款,并保留使用的决定。在缴纳罚款、补交相关手续后,规划局的《行政决定书》对刘亦佟的日常生活并没有发生实质的影响。但2009年3月房屋所在地的镇政府“再次”将刘亦佟居住的房屋认定为违法建筑,下发了《限期拆除决定书》,决定书在下发后的几日,该镇政府就作出了《强制拆除通知书》,将房屋强制拆除。本案涉及的争点是,哪个部门有权认定房屋是否属于违章?房子已经建起来快20年了都没有被认定为违建,为什么在拆迁的时候就被认定为“违章建筑”而不予补偿?

《征收条例》第二十四条规定,“市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动的监督管理,对违反城乡规划进行建设的,依法予以处理。市、县级人民政府作出房屋征收决定前,应当组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的,应当给予补偿;对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的,不予补偿”。这一条款在前两次征求意见稿中是不曾有的,这可以说是一种法治的进步,体现了对被征收人私有财产权的进一步尊重,以及对人权的尊重。它强调了征收补偿要做好调查、认定和处理工作,对“违法建筑”不搞一刀切,为地方政府对“违法建筑”一律不予补偿的王牌策略敲响了警钟。现实中,违章建筑的形成原因十分复杂。其中固然有开发商未取得建设许可证而先行动工的情形——这往往伴随着房屋管理部门等政府机关被寻租后的“默认”,行政机关在这里至少有着故意不作为的恶意,但也有大量因历史原因而造成的旧城区房屋权属证书的记载与现实不符的情形。在我国计划经济时期,由于国家经济、技术能力还很薄弱,城市的规划、设施基础处于低层次的停滞状态,住房需求基本靠居民自行解决。部分城市,尤其是旧城区,由于居住条件紧张,为解决异性大龄子女住房及儿女婚嫁问题,居民往往在自家院落搭建房屋。这些自家建设的房屋尽管也存在违法、违规和违章行为,但这些房屋与前一种违章建筑存在质的区别。因此,城市房屋拆迁工作在处理此类房屋拆迁时就应采取尊重历史、实事求是、谨慎处理的态度。

四、规则滥用的背后:原因及反思

通过以上的案例分析,我们可以看到,现实中征收这种适用责任规则的行政行为,并没有因《征收条例》的出台而有所遏制,反而有越演越烈之势。更严重的是,政府官员对条例的法律规避甚至产生了相反的法律效果,进一步加剧了责任规则的滥用。问题出在哪里?新制度经济学和法经济学的相关理论认为,一项制度要实现对人的行为的有效调整,必须充分考虑到行为人的动机等因素,建立有效的激励-约束机制。因此,要探究政府滥用征收这种责任规则的背后原因,首先必须探究政府的动机。

那么,政府进行征收的动机是什么?这里不能不涉及我国的财税制度、事权分配制度、政绩考核制度、土地出让制度乃至司法制度等种种制度因素,同样,也不能不涉及一些现实因素。我们不妨先来分析一下政府违法征收的动机,以及相关制度对此产生的影响。地方政府可以通过出让土地带来巨额财政收入,这是动机的第一层面。现行分税制下存在的转移支付不对口、中部截留而基层滞后等问题,使得地方财政(尤其是基层政府)往往入不敷出,土地出让便成为地方政府的创收法宝。但如果政府意图通过征收带来的土地溢价来增加财政收入,那么对于某些不涉及商业开发的纯公益项目,政府便缺乏实施动机。在《征收条例》下,某些无利可图(或相对于官员任期而言,收益周期太长)的项目,如教育设施的投入,城市绿化,古文物、生态资源的保护等等,将很难得到实施,社会福利水平的提高也很难实现。

政府动机的第二层面涉及中央和地方事权的分配。我国学者张千帆曾指出,要杜绝征收权的滥用现象,只有根除地方政府的圈地运动,使土地不再成为地方创收的主要来源。[1]张千帆:《国家主权与地方自治——中央与地方关系的法治化》,北京:中国民主法制出版社,2012年,第146页。这个判断是很有见地的。但即使地方不能再因出让土地带来财政创收,违法征收是否便能杜绝?笔者认为,只要地方政府仍承担大量的社会保障工程任务,只要地方官员的政绩考核仍然与公共工程建设进度、经济增长速度和规模等直接挂钩,政府官员违法征收的激励便继续存在,“面子工程”“政绩工程”仍会不断涌现。更进一步说,如果上级政府不顾地方财政承受能力而分配大量的社会保障工程等民生任务,而地方政府又不能靠征收进行创收,为了内部化高额的补偿费用以及弥补财政缺口,地方政府也只会从其他方面变相乃至违法增加财政收入,包括临时征收“专款专用”的特定费用等。实践中各种杂乱费用的出台[2]目前在房地产行业中,地方政府杂乱收费的现象尤为严重。据笔者所知,这些费用名目繁多,难以统一,如城市垃圾费、城市治安费、城市监督管理费、噪声污染防治费、防治白蚁费、城市绿化补偿费、城市基础设施费、教育费附加、城市养老保障费等。便是例证。当然,发行地方债券(包括一般责任债券和专项债券),也是地方政府常见的筹资手段,特别是那些拥有自行发债权力的地方政府。[3]目前国务院批准的试点有浙江省、广东省以及上海市、深圳市,见《2011年地方政府自行发债试点办法》,试点范围至今没有扩大。但政府收取这些费用后,是否真正专款专用?现实中相当部分公益项目投资不足的问题(如污染防治、城市绿化、教育设施),则是显而易见的。可见,单纯进行财税改革还不能真正解决问题。关键是,财税改革必须与事权改革伴随而行。

政府动机的第三层面则涉及一个重要的现实因素——我国有限的土地资源和不断增长的用地需求之间的现实矛盾——这正是房地产开发商千方百计对地方政府进行寻租的根本原因。正如典型的垄断行业一样,房地产的高利润也将促使开发商为拿到“土地”这种珍稀资源而争相寻租,这部分灰色收入对政府而言,同样是一块美味的肥肉。这样看来,政府滥用征收权的激励只能不断降低,却似乎无法根除。但制度的作用是否到此为止了呢?不然,一项好的制度,除了注意到行为人的动机,同样会考虑其约束条件。在制度把政府的动机降到最低程度时,人民法院对政府适用责任规则下的征收权的监督[1]人民法院的监督可以通过惩罚策略加以动态调整,惩罚策略包括惩罚的力度和频率,法经济学上将之称为惩罚组合(POP,package of punishment)。便会起着十分关键的作用,这正是激励-约束机制的综合作用方式。

总之,多年的拆迁/征收历程已经使政府和村委会、开发商等成为职业拆迁人,形成了一套拆迁/征收办法,他们或采取先上车后补票的方式违法取得拆迁许可证,或认定居民房屋为违法建筑加以强制拆除,或对补偿标准较低的集体土地进行征地拆迁一体化,导致博弈的天平严重倾向政府一方,民众的地位十分被动。即使《征收条例》出台,地方政府也会想方设法制定出相应的规避策略,本文的相关案例也证实了这一点。

值得注意的是,无论政府采取哪一种规避方式,最易受到损害的都是社会的弱势群体。甚至以“提高地区经济水平”为名进行的征收行为,也与公共利益本身存在着天然的矛盾。这里涉及更为深层的问题——何为公共利益?以“提高地区经济水平”为名的征收是否符合公共利益?[2]对此,考特和尤伦指出,“一般地,政府仅应在旨在提供公共产品,而交易成本(太高)阻却了政府购买必要的房产时行使征收权”。See Robert Cooter,Thomas ulen,Law and Economincs(6th edition),Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 2011,P.177.抛开种种学理阐释,托马斯大法官富有洞见的一番话值得我们深思,“允许政府仅以公共目的为名掠夺私人财产已经够糟糕了,但为了迎合任何一种经济福利的目标而扩张公共目的概念,更会导致这些损失都将不合比例地落到弱势群体身上”[3]See KELO v.City of NEW LONDON,545u.S.469(2005),THOMAS,J.dissenting,part IV.。诚然,任何社会改革都要付出成本,但若这些成本都不合比例地强行让弱势群体承担,这样的改革不管多么符合卡尔多-希克斯效率,无论如何也是有违正义的,因为正义要求“所有的社会基本善——自由和机会、收入和财富及自尊的基础——都应该被平等地分配,除非对一些或所有社会基本善的一种不平等分配有利于最不利者”[1]参见[美]约翰·罗尔斯《正义论》,何怀宏等译,北京:中国社会科学出版社,2001年。。当活在生存底线的社会底层成为几乎所有发展代价的承受者,当那些利益不被触动且愈积愈多的胜利者被历史美化为优胜劣汰、适者生存法则中的幸运儿时,作为失败者的弱势群体的命运便只能作为这个生存竞争神话中曾经存在过的注脚,戏剧性地发挥“泰坦尼克号的沉没也是有价值的”(阿罗语)作用。甚至任意、横蛮地侵害公民的财产权本身,就是非正义的。耶林强调为权利而斗争,保护自己的权利就是正义;密尔也指出,公正的本质即“权利”(right),“凡有权利的场合,都是公正的问题,不是仁德的问题”,“公正观念的本质,即个人权利观念”[2][英]约翰·密尔:《功利主义》,北京:商务印书馆,1957年,第54、64页。。

此外,我们还必须考虑到的另一问题是,把这些力量单薄的居民强行从其世代守护的家园上撵走的同时,也就撵走了他们作为人应有的尊严和人格。因为在某种意义上,人只有在所有权中才是作为理性而存在的,物权就是人格本身的权利。[3]黑格尔认为,人能够把他的意志或灵魂通过对物的支配,而使它具有人的目的性。所以黑格尔强调:“唯有人格才能给予对物的权利,所以人格权本质上就是物权。”“物权就是人格本身的权利。”参见[德]黑格尔《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961年,第50—53页。“黑格尔把人对于物(财产)的占有权看作人格本身具有的品性或能力……因此,人只有在所有权中才是作为理性而存在的,也只有人才具有将一切外在的东西(物)据为己有的绝对权利,这表现为,他有权把自己的意志体现在任何物中,使该物成为‘我的东西’;他把这种权利作为他的实体性的目的,使物‘从自我意志中获得它的规定和灵魂’。”参见林喆《权利的法哲学:黑格尔法权哲学研究》,济南:山东人民出版社,1999年,第239—240页。《征收条例》对“旧城区改造”等的空白定义,为法院提供了解释的自由裁量空间。法律是政治的晚礼服(冯象语),尤其在我国国情下,人民法院选择从宽解释还是从严解释,事实上取决于政策的需求。[4]在此问题上,美国联邦最高法院的判例,也从最初把“公共使用”(public use)严格解释为“为公众所使用”(used by the public),即考特和尤伦所说的公共产品,到延伸解释为“公共目的”(public purpose),使得一些“不是为了特定阶层的利益”的旧社区改造项目也能在例外情况下得到支持。但征收除了满足宪法上规定的“公共使用”(public use)、“合理补偿”(just compensation),一般还要满足两个条件:1.征收对于公共目的来说是不是合理必要的(reasonable necessary);2.征收计划是不是合理地可预见的(reasonable foreseeable)。事实上,这正是行政行为的合理性要求。See KELO v. City of NEW LONDON,545u.S.469(2005),Opinion of the Court.政策制定者必须清楚地认识到,一项好的政策,必须符合正义的基本要求。这是因为,正义乃社会的首要原则(罗尔斯语),离开了正义,改革将无法找到其正当性的源泉。[1]波斯纳在《法律的经济分析》一书曾指出,很多属于法律禁止性规定的行为,很难说是非效率的,比如说器官买卖、刑讯逼供。但是,因为它们违反了美国人民的正义观念,因此或多或少是违法的。最后,他提醒读者在读这本书时,必须始终记着:正义的内涵比效率广泛得多(There is more to the notion of justice than efficiency)。See Richard A.Posner,The Economic Analysis of Law,Aspen Publishers,2007,preface pp.5—10.

五、结语:未完的路

政府征收在我国实践中存在的问题,并非一部《征收条例》便能独力解决的。就适用范围来讲,且不言对集体土地征收的无法调整,条例对国有土地上房屋征收本身也存在不少空白,一些现实中大量存在且随时都可能面临征收命运的情形,如城郊绿化带的征收、对未取得产权证的期房[2]对于购买了期房的购房人来说,购买的房子一边还在盖,一边就已经要被拆了,他们还得偿还一个正在盖着的房子的贷款,因为他们承担了房子的所有风险。的征收、对承租人/经营户(如公房、经租代改侨房的承租人)所租房屋的征收等,仍处于立法真空状态。同时,条例的具体适用也有待相关配套法规的进一步明确。当然,最根本的仍是一系列制度的改革。如何通过制度改革,保证《征收条例》能够真正落实,从而保障被征收者的合法权益,是我们今后需要更为深入研究的问题。本文通过对政府的动机分析,得到其进行违法征收的激励和约束条件,从而为《征收条例》的实效甚微提供较为全面的理论解释。

进一步地,笔者提出,只有从各个方面进行一系列制度改革,如改变对土地收入的财政分配,减少政府土地溢价收入,改革地方政府的公共服务职能,改革分配制下转移支付的程序,加大人民法院对违法征收的监督程度等,方能形成强大的合力,真正有效地规范政府的征收行为。当然,改革需要成本,更需要政策制定者的勇气和决心。尽管我们欣喜地看到,作为重要配套法规的《国有土地上房屋征收评估办法》于2011年6月出台,《土地管理法》的修改工作也已正式启动,而十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》则正式提出:“建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制的前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。缩小征地范围,规范征地程序,完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。”但在保护公民合法财产权利、规范政府征收行为的路上,我们要走的路还很长,很远。

(初审:丁建峰)

[1] 作者苏汶琪,女,中国政法大学法和经济学研究中心硕士研究生,研究领域为法和经济学、金融法学,代表作有《受贿案中“为他人谋取利益”要见探析》《诉前联调机制的正当性分析——以广东省基层法院的实践为例》等,E-mail:493083068@qq.com。中国政法大学李曙光教授、黄立君教授,中山大学法学院黄建武教授、周林彬教授等为本文提供了宝贵意见,特此感谢。当然,一如成例,文责自负。