规则的多重含义

——基于法律语言的实践性视角

王青兰

规则的多重含义

——基于法律语言的实践性视角

王青兰[1]

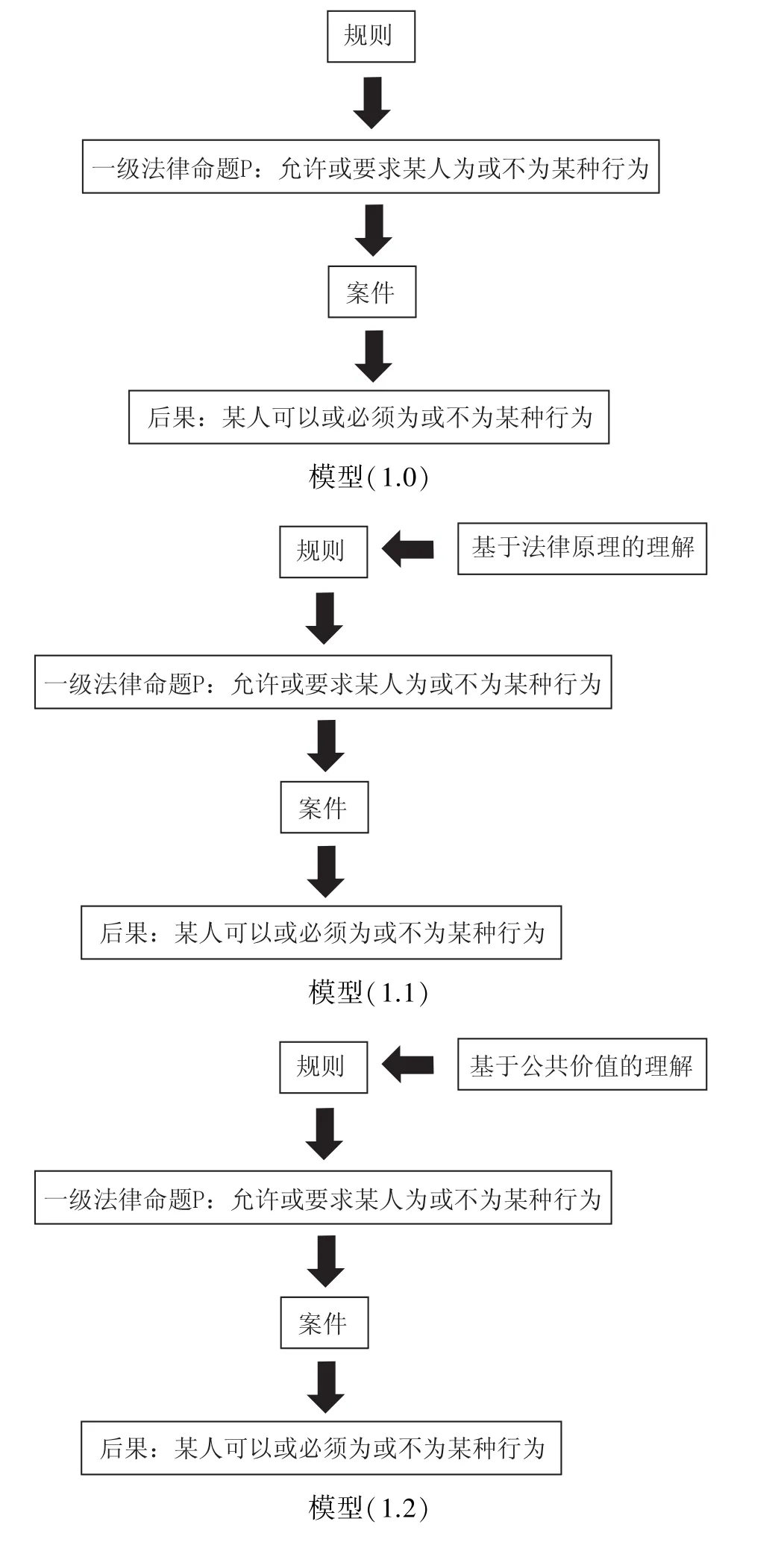

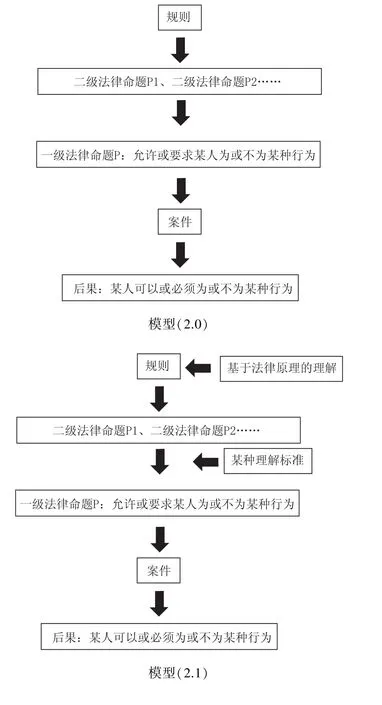

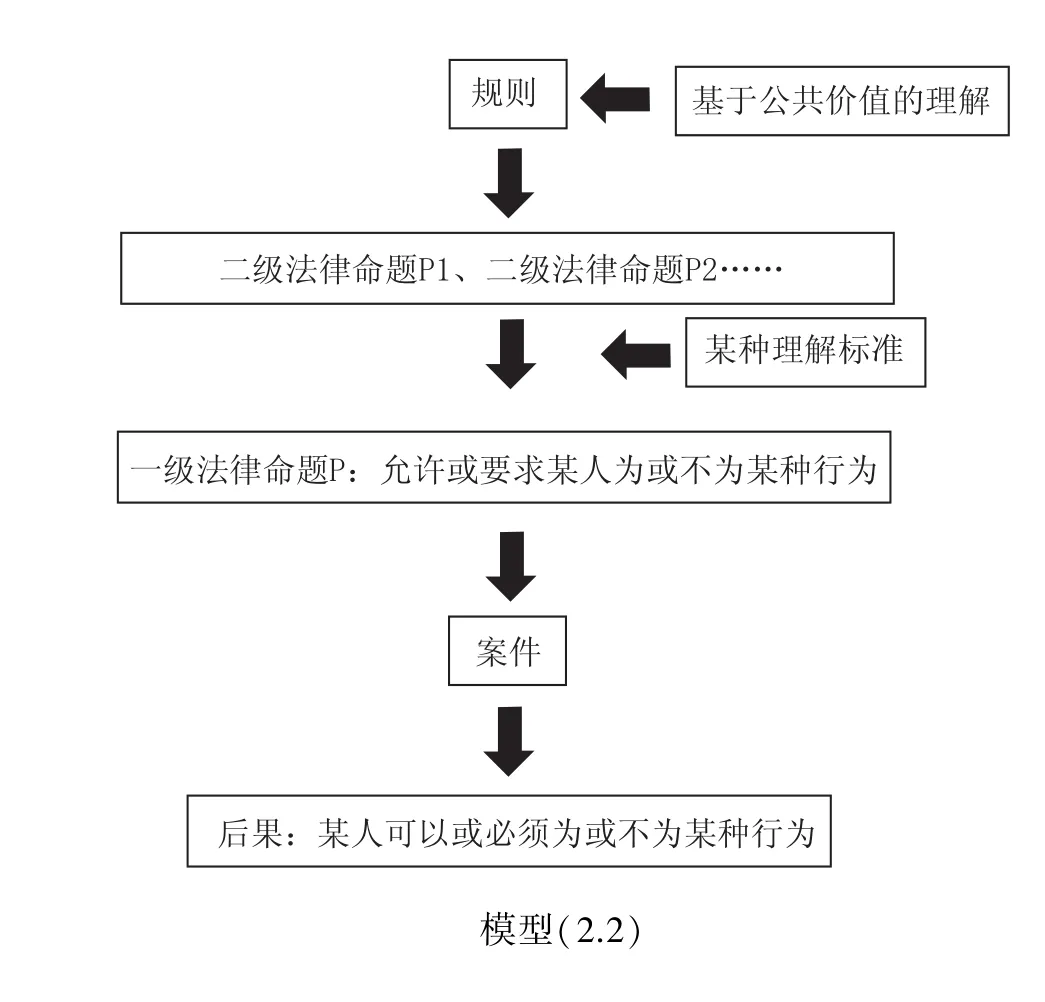

表述规则的语言所具有的先天缺陷是导致规则多重含义的重要原因,其解决方式包括“语言优先于规则”与“规则优先于语言”两种路径。如何透过语言的表面来发现规则后面的法律命题,是法官的重要工作。在大多数情况下,司法实践的规则都可以通过“一级法律命题”在具体案件中得到清晰的适用,却仍不可避免地会出现多个相互竞争的“二级法律命题”现象。依据法律共同体的法律原理主义来理解,可以过滤掉规则用语的普通含义,得出一个一级法律命题,或者为相互竞争的普通含义的二级法律命题提供一个更高的选择标准,也不能完全规避有歧义的理解。此时,我们会下意识地在相互冲突的多个法律原理主义的二级命题中寻找超越现存法律原理的东西,如利用公民论坛中的公共价值主义的理解来试图终结命题间的冲突。这的确能解决部分问题,却仍无法为规则提供一个唯一正确的法律命题。或许,诉诸某些更高意义的“真”可以达到确定性的目的,但这种方式往往不具有实践的参考意义。事实上,正如本文通过模型所展示的那样,由规则任命的法官并非从一个大而空的真理概念开始其法律实践,相反,他们勤勉地通过法律原理主义或公共价值主义的层层论证,让规则及其背后的法律命题在具体案件中得到适用。通过这些实践,逐渐形成了法律用语的一般性理解,使得规则具备了适用上的客观性,从而破解了规则的多重含义问题。

法律;规则;语言;命题;确定;实践

引言

相比较神明裁判或决斗等其他可选择的方式,法律作为解决纠纷的一种手段,具有无可替代的优先性。但在司法实践中,人们常常会对规则背后的法律含义产生争议,从而引发法律体系内部的“纠纷”。法律规则要想真正承担起解决纠纷的职能,必须先平息其体系内部的矛盾。规则之所以会产生模糊与争议,有诸多原因,其中最重要的一个原因在于表述规则的语言本身的先天不足。在语言的进化过程中,不断精细化的语词表述与概念分类,为语言的规范性适用创造了条件。但作为一种中介工具,语言无法精确地翻译思想,于是,当某一思想通过语言表述出来让他人知晓并理解时,从思想到语言再到他人理解这一过程中难免徒生各种变数。[1]就如同那个著名的“秃头悖论”所展示的那样——没有一根头发是秃头,增加一根也是秃头,那增加到哪一根就不是秃头了呢?在没有一个明确标准的情况下,“秃头”这样的普通用语也无法在严格的逻辑推理中得到适用。哈特将这种语言功能的本质缺陷描述为语言所具有的“开放性结构”[2]H.L.A.Hart,The Concept of Law,Oxford university Press,2012,p.123.,这就导致以语言为媒介表述的法律文本无法精确反映立法意图与法律本质,对规则理解的争议由此产生。

为了能够在多重含义中获得对法律规则的正确理解,人们主要采取两种方式来弥补语言传导的缺陷性,即“语言优先于规则”的方式以及“规则优先于语言”的方式。其中,“语言优先于规则”的方式又可以细化为两种:第一种以标准的一般含义来解释法律规则,即从字面上来理解有歧义的语词在法律中的运用,倾向于一种语言学上的理解;第二种以标准的特殊技术含义来解释法律,即人们常说的专业术语。“规则优先于语言”,指的是规则可接受的含义是在特定规则的理解与实践中形成的,这种含义能够被法律文本通过语言来表达,从而成为正确解释规则的基础。

那么,究竟哪一种对规则的理解才是可接受的呢?与其大费周章地去寻找一个前景不明的规则与语言的优先性排序,我们还不如将它们放在某一特定的实践背景中,去检视可能碰撞出来的火花。因此,本文试图在语言与规则之间建立起法律命题的重要地位,并探讨特定背景中法律命题的选择问题。如果我们选择的场域背景足以还原真实法律实践的各种可能场景,且规则在这些不同的场景中得到了具体的应用,那么我们就能得出一个或更多关于规则多重含义问题的综合性结论。

一、隐含在规则与语言背后的法律命题

在“语言优先于规则”或者“规则优先于语言”的两种不同路径中,我们必须要引入“法律命题”这一重要概念,并将其作为规则与语言间的重要分析桥梁。本文的一个基本立场是,任何对法律有用的理解都将提供一个对法律命题的理解。在这里,“法律命题”仅仅指这样的一种陈述,即法律允许或者要求一个或一群特定的人作出或者不作出某种行为的一般性陈述。此外,“规则”在本文中通常是作为“法律规则”的简要表述,相比较更为概称的法律而言,规则指向的是法律的具体形态。此外,“法律文本”则是对法律实践中能够表述为规则的语言的一种宽泛性理解,侧重于规则用语言以成文或非成文的方式所表述的面向。

(一)法律命题的主观形式与客观形式

尽管法律规则是用语言表述的规则,但这种“语言表述”与“规范实质”相结合的双面性并不意味着我们预设了一种可以同时兼顾这两个面向的特殊理解模式。在人类社会早期,法律命题以一种相对简单的主观形式出现——法律全部执掌在贵族手中,民众无从知晓,解释法律是贵族享有的特权,因此任何一种对法律的解释都会形成一个悠意的法律命题。[1]F.Kafka,The Complete Stories,trans.Willa and Edwin Muir,ed.Nahum N.Glatzer,Schocken Book,1971,p.437.到了现代,认为法律命题只有在司法的具体实践过程中才能被确定下来的规则怀疑主义论调,则是披着现代外衣的法律命题的主观形式。此时,法律只是法官所持的一方当事人应为或者不应为某种行为的观点,除此之外,我们无法识别出任何普适性的法律命题。当我们将法律理解为一种通过事先告知作为或者不作为某种行为以避免争端的纠纷解决方式时,法律命题便进入了客观形式中。此时,法律命题早已存在于纠纷出现之前,法律命题是由法官发现的,而不是由法官创造的。

无论是法律命题的主观形式还是客观形式,都反映了法律语言的一个基本特征,即具有强制性的,允许或要求行为人作为或者不作为某种行为的一般性陈述。套用麦考密克的说法,这种法律语言的特征非常形象地展示了法律的他律性,即法律能够要求我们做自己不情愿或没有考虑过的事。[1]Neil MacCormick,The Relative Heteronomy of Law,European Journal of Philosophy,1995,3(1):pp.69— 85.对作为纠纷解决结果的法律命题的主观形式而言,这种他律性意味着事后的规制。而对于旨在为人们的行为提供事前指导以避免纠纷的法律命题的客观形式而言,法律语言的他律性则要求给定的规则必须清楚地表明什么是法律所允许或要求的行为,即一种事前规制。不尽如人意的是,在具体的司法实践中,从已给定的规则中辨识出什么是法律所要求的行为本身往往也会成为一个裁决的争议点。

(二)一级法律命题与二级法律命题

本文谈到法律命题时,一般指的是用来表述“什么是法律所允许或要求的行为”的一种陈述。如果一个规则能够清晰且毫无争议地在具体案件中传达“什么是法律所允许和要求的行为”的话,那么我们就将这个法律命题称为“一级法律命题”,它其实就是自己所表述的规则的等价物。如果一个规则背后出现了相互竞争的“什么是法律所允许或要求的行为”的多种陈述的话,那么我们都将其命名为“二级法律命题”。如果在具体的实践中,某一个二级法律命题得到了适用,我们就可以说,这个二级法律命题转化成了一个一级法律命题,因为法官可以通过自由裁量权,赋予二级法律命题司法适用的正当性,从而使得这个命题成为规则的等价物。但这种转化,仅仅在具体的案件中才有效。因为一旦新的纠纷产生,已被适用的法律命题可能需要与其他的二级法律命题重新竞争成为一级法律命题。

在司法领域,法律命题的研究重点在于它是否能够适用于具体案件。但在哲学领域,对命题的使用却一直局限于命题所陈述的内容,且极其关注这种内容能否被证明是真的还是假的。此时,我们需要将法律命题看成陈述“什么事情是应该发生的”一种规范性表述,其作用主要是“用来鼓励、改变和约束人的行为及目的,而不仅仅是对它们进行描述”[1][美]查尔斯·L.斯蒂文森:《伦理学与语言》,姚新中、秦志华等译,北京:中国社会科学出版社,1991年,第26页。。因此,本文不想陷入那些毫无必要的争议之中,我们必须承认以陈述为本质的法律命题本身并不会造成法律命题的真假问题,除非我们有探究这样一种陈述内容真假的需要。探究法律命题的他律规范性与调查该法律命题的陈述是否事实存在是两个完全不同的问题,“你应该做什么”不等于通过经验的观察统计能够得出所有人都做了这件事。法律命题与自然科学中的命题是两个不同的概念,法律命题并不描述任何一种规律性的行为,相反,这些命题只规定人的行为,即规定应当作为或者不作为某种行为。那种认为调查命题中的陈述是否存在就是在调查已存在的法律命题所表述的真假值问题,是本文力图要避免的研究误区。

二、两个争议的维度

无论是主观形式还是客观形式,法律命题最终都会体现在法律文本(成文或者非成文)之中,并通过该文本,让人们得知什么样的行为是规则所要求或允许的。尤其当法律命题以客观形式出现的时候,试图从一个法律文本中明确获取什么是法律所要求的行为是一个相当复杂的问题。文本是由语言构成的,语言的开放结构或者说表达缺陷导致了规则文本的意义并不总是清晰的,我们需要检视的是当我们引入规则的多重含义问题时,这种不确定性会如何影响我们获知法律所要求或允许的行为的过程。关于规则的多重含义问题,主要涉及两个基本的争议,分别是法律材料是否确定的问题,以及如何理解法律的问题。

(一)法律材料的确定性与不确定性

有关规则的多重含义的第一个争议维度是关于法律材料是否确定的争议。一个极端的立场认为,指导人们行为的法律规则是优先于具体案件中的权威裁决而确立的,因此,可适用的法律材料在进入司法程序之前已然确定,法官事先便能清晰地得到指导案件判决的客观法律命题;而另一极端的规则怀疑主义立场却认为,法律命题仅在其主观的形式中存在,法律材料是不确定的,我们无法识别出法律命题,直到法官在司法实践中为争议一方提供了一个应该如何行为的陈述,此时,法律命题才以一种规则的形式表现出来。

事实上,司法实践中的法律材料通常是确定性与不确定性的混合物,就规则背后的法律命题而言,也是一个主观法律命题与客观法律命题的混合。但我们无法给规则或者法律材料设立一个确定或者不确定的分类标准,因为只有在对法律的通常理解无法满足司法实践的需要时,法律材料的不确定性问题才会浮出水面。而且,通过法官的论证,这种不确定性会被中止。当然,也可能在纠纷尚未出现时便产生了关于法律材料确定与否的争论,但只要不存在相关利益方引入诉讼来检验这个问题的话,那么这个所谓的法律材料确定性与不确定性问题将一直潜伏,直至规则被引入诉讼过程当中。因此,只要这种不确定性没有通过诉讼得到曝光,那么法律材料的确定性就可能会占上风。相应地,它也更加准确地反映了法律材料是一种确定性与不确定的混合物,规则背后的法律命题也是主观法律命题与客观法律命题的混合物。这种确定性和不确定之间的张力作为事实存在,可以通过不同方式得以解决或待解决。但无论结果如何,司法实践都不会为我们提供一大堆明显确定或者明显不确定的法律材料。

这种法律材料确定性与不确定性的紧张关系会涉及另外一种冲突,即我们应该如何理解法律规则的冲突。

(二)对法律理解的冲突

虽然有关法律理解的学说众多,但我们可以将其归纳为两个不同的基本面向:一种面向将法律看成一个法律职业共同体所独享的专业化知识,任何对规则的理解都必须限制在这个共同体所公认的法律原理之内;另外一种面向则将法律视为一个公民论辩的论坛,在这个论坛里所产生的各种关于道德、政治与社会价值的观点都会影响到我们对规则的理解。

为了论述的方便,我们将这两个面向的对法律的不同理解命名为“法律原理主义”和“公共价值主义”。在这两个对法律理解的不同面向之中,一个极端的法律原理主义立场认为,对规则文本的理解必须严格从法律职业共同体所独享的原理化知识出发;另一个极端的公共价值主义立场则认为,社会批判与公民论辩是对规则理解的唯一合理方式——通过适当理解社会运行的客观政治或者道德规律,从而获得一个法律要求我们如何行为的确定命题。如果将法律规则放置于一个经验的观察中,我们发现的是法律原理主义和公共价值主义的混合物,抑或这两个面向间剑拔弩张的关系。因此,本文并不试图通过对法律的实践模型化来辨识出任何一种确定性或者不确定性维度的组合,或者辨识出法律原理主义与公共价值主义的不同立场。我们的兴趣不在于归纳法律的不同理解,相反,我们只是借助这些不同的理解来构建规则多重含义问题的可能模型,并发掘司法实践中影响从语言到规则的传递过程的不确定性因素。

三、类型化的规则多重含义问题

接下来,我们会借助模型的构建来展示司法实践的可能场景,从而直面规则的多重含义问题。同时,基于对法律的不同理解,我们会将模型细化为基于狭义的法律原理主义理解的模型和基于公共价值主义理解的模型,所有这些模型都是本文进一步分析的基础。

(一)一级模型与二级模型

1.一级模型

2.二级模型

(二)语言与规则的优先性抉择

在一级模型(1.0)中,我们看到一个平常无趣的司法实践图景。该模型中的法律语言已经成功地履行了“传达什么是法律所允许或要求的行为”的职责,我们无须再去探究法律用语的更好理解,规则本身就是一条可直接适用于具体案件的毫无争议的一级法律命题。在司法实践中,通常称这种案件为简单案件,在这里去追究什么是规则背后的真命题是没有任何意义的。因为在模型(1.0)中,如果我们说P是一个真正的法律命题,那么它可以代表什么是规则真正想要表达的东西。但这个所谓的规则背后的真正含义并不是法律本身,它只不过帮助我们指出了以下问题,即P是不是一个法律命题的准确表达。

如果所有的法律命题都可以落入模型(1.0)的情况,那么我们可以想象出这样一个乌托邦,在这里,规则所表述的对人的行为的要求都能够被清晰地传达出来,法律机器被塑造成一个完美的智能纠纷解决机,法官只是简单适用规则,而无须反思一般的法律原则或共同体的价值背景。

模型(2.0)则勾勒出疑难案件的场景,在这个场景中,用以表述规则的语言本身产生了若干可能的意思。引发多重含义的因素有很多,第一个诱因便是“使用无能”现象,即无法准确且有效地使用语言而产生了歧义与混乱。作为一种交流的手段,语言只要通过人这一中介使用便会产生这种危险,但我们可以通过不断地加强语言使用者的语言能力来规避这种风险。第二个多重含义的诱因便是“语言的开放结构”,即使语言被使用者恰当且准确地使用,它作为一种交流的媒介也容易出现歧义与不精确。当语言在一个抽象或概括性的层面上使用时,这种缺陷表现得尤为明显。此时,需要将抽象化的语言进一步具体化,从而提炼出一个较为精确的含义。我们将这种用更加规范化与精细化的一般含义或专业含义来解释法律的方法,称为语言优先于规则的进路。

法律语言作为一种精英语言,不太可能因为“使用无能”而引发多重含义问题,却不可避免地会出现开放结构的问题。作为一种行为准则,法律用语往往是抽象且概括的,我们必须通过在实践中对抽象语言不断提炼,来应对具体问题。所以,在具体的司法实践中,我们通常面临的是如何解决具体纠纷中一般术语或者抽象性规则的开放结构问题。此时,人们似乎有理由相信,如果我们将规则用语表述得更加精确与细致,就能成功规避模型(2.0)的麻烦,从而退回到一级模型(1.0)中。

从本质上来说,这种语言优先于规则的进路属于一种对现有语言实践的理解,即通过人类更加专业化的分工实践来提炼出语言的一般性或专业性含义,从而解释法律,为语言的使用照亮前路。使用无能和开放结构缺陷之外是现实的语言实践,这种语言优先于规则的进路可以提供一种新的解决视角,但通过这种方法获得的对规则文本的理解与在实践中获得的对规则文本的理解,从方法论的角度而言有着根本的不同。前者是一种语言优先于规则的解释进路,即用语言标准的一般含义或者特殊技术含义来解释规则;后者则是一种规则优先于语言的进路,即认为规则可接受的含义是在特定规则的理解与实践中形成的,这种含义能够被法律文本通过语言来表达,从而形成正确解释规则的基础。

的确,我们可以通过更好的语言能力或填补开放结构的方式来获得对法律的更好的理解,并借助语言的技术性理解来获得法律所要求的行为的确切表述。但这些方法远不能解决多重含义问题。所以,当我们面对多重含义的问题时,语言优先于规则的进路的确能够解决部分问题,但远远无法满足实际需要。我们应当将法律语言放置在这样的考量之下——当法律文本出现多重含义的危险时,法官的任务不仅仅是利用专业的法律语言知识来解释法律,更重要的是,他应当在具体的案件中向当事人与普通民众澄清什么是法律所要求的行为。因此,法律语言的多重含义问题并非语言分析的首要问题,而是法律适用的首要问题。我们需要明白,在多种可供选择的多重含义的艰难抉择中,规则通过适用以推动法律的发展,从而使得人们清晰地得知,什么才是法律所允许或者要求的行为。

四、拨开多重含义的迷雾

二级模型(2.1)和(2.2)向我们展示了规则优先于语言的解释进路,它们都立足于对规则文本的一个更为广义的理解:一端是将规则文本纳入法律职业共同体所共享的法律原理之网的法律原理主义视角,另一端则是将规则文本视为规制人与人之间行为的社会、政治以及道德成果的公共价值主义视角,后者比前者的理解更为宽泛。这两个视角的采用,并非为了标示本文的某种特定立场,相反,我不会站在任何一种立场来展开论述,因为无论将规则的最终含义定位在一个狭窄的法律共同体内部还是一个宽泛的公民论坛中,我们都无法仅通过其中的一种方式来获得对实践中规则适用于具体案例的唯一解释。一个规则可以适用于具体案件的论证和这个规则被视为法律原理的一部分,或者被视为公民论辩成果的一部分是三个不同的概念。只有在具体的个案语境中,对规则的理解基于可接受性的相互竞争,规则背后的法律命题才能被过滤出来。

(一)对规则的法律原理主义理解

模型(2.1)中的确存在这样一种可能性,即通过现有的法律原理而产生对规则唯一正确的理解。倘若这样,那些没有经过法律培训的人对规则所产生的理解,则会变得可有可无。对于那些掌握了法律原理的人来说,这里的确只存在一种可能的含义,从而产生一个唯一可能的一级法律命题。于是,我们回到了模型(1.0)的情景去处理具体案件,尽管该案件此时是基于对规则的一种法理式理解。

如果确实存在一个标榜为“唯一正确”的法理式理解,那么就一定存在一个辨析标准,谁有能力将自己对法律的理解宣称为整个法律共同体的理解,谁才是法律帝国的王者。的确,我们可以毫无争议地在一个油嘴滑舌的黑心商人与一个提供合理意见的专业人士之间进行区分,但当我们面对两个学识丰富的专业人士提供的合理却相互冲突的意见时,我们就难以抉择了。这是任何一个认为规则存在唯一正确的法理性解释的学说都必须要面对的问题。如果无法回答这个问题,这种声称规则存在唯一正确的法理性解释的学说也必将失去公信力。所以,我们承认唯一正确的法理性解释是有可能存在的,并因此而得到一个一级法律命题,此时便进入到了模型(1.1)的情况;一旦对这个一级法律命题的确定存在疑问,我们就只能回到模型(2.1)的情况中。

那么,为何是由法律人而不是普通民众来决定规则背后的法律命题呢?法律原理主义理解之外的其他可能含义,如规则字面上的普通含义,会在那些并未熟练掌握法律原理的人中引起共鸣。既如此,为何一个普通民众或一个水平低劣的律师就无法在这些普通含义中也提出一个所谓的法律命题呢?与法律职业共同体对规则法理式的理解相比,这个法律命题必然会被视为一个经验上的“假”命题或者一个价值上的“错误”命题吗?答案当然是否定的。事实上,受法律职业化的影响,各国法律语言的风格都具有鲜明的专业特征,句法结构冗长且好被动,并大量使用古语、外来语和专业术语,规则条文晦涩难懂。一个通过法律原理主义理解所获得的法律命题,在具体个案中得以适用的关键在于其专业上的技术优势,而不在于其经验意义上的真或者其价值上的绝对正确。

当意识到法律文本的含义是由法律专家而不是被规制行为的普通民众所决定时,不安的民众试图替换掉那些自己无法理解的法律条文,以减少法律原理主义在专业上的技术优势。但即使这种“法律语言简明化”运动让阅读法律条文如阅读通俗读物那般畅快淋漓,也无法排除产生歧义的可能性。此时,面对多个相互竞争的通俗理解,吵吵嚷嚷的民众们可能更加倾向于去睿智的法学家或更高的权威那里寻求帮助,于是冲突的解决便开始向规则文本的法律原理主义理解靠齐,正如前面所描述的那样。

因此,当规则用平白通俗的语言表达也产生多重含义时,即使不存在一个单一明确的法律原理主义理解,我们也很难想象自己不去采取一种法律原理主义的理解方式。首先,任何受到多重含义挑战的规则文本都不是孤立的,而是法律的一部分,考虑到现代法律体系的庞杂与繁复,一个基于法律共同体专业知识的法理式理解就不可避免。[1]Morris Cohen,Jurisprudence As a Philosophical Discipline,The Journal of Philosophy,Psychology and Scientific Methods,1913,10(9):pp.225—232.其次,一旦我们意识到对于语言的普通使用会产生不止一种含义,一个更为专业和小众的语言使用方式便会出现,以解决语言因普通使用而产生的理解歧义。当然,对法律语言的通俗理解是民众理解法律的基础,这些相互竞争的普通含义都会被视为一种潜在的法律原理主义理解。法律人所使用的专业用语与民众使用的普通用语虽然存在明显的区别,但在这些明显的法律原理主义要素外,也包含着一些不那么明显的法律原理主义理解,它们将自己置身于因语言的普通使用而产生的多重含义之中,参与到一个什么是公认的法律含义的竞赛中去。

利用语言的普通理解或者法律原理主义理解,我们可以挖掘出规则背后的一个一级法律命题,如此便落入了一级模型的范畴。但如果我们挖掘出的是多个相互竞争的二级法律命题,那么就会出现二级模型中的情景。此时,如果我们再次利用一种法律共同体的特殊理解,选择出一个符合法律原理主义理解的一级法律命题并应用于具体案件,那么在二级模型中,从模型(2.1)向模型(2.0)的过渡则是顺理成章的事。但如果实践中多个二级法律命题无法通过法律原理式的理解得出一个一级法律命题,那么试图从模型(2.1)过渡到模型(2.0)便是没有任何前景的事情。因为这一情形下的顺利过渡依赖于我们是否能够通过一种法律原理主义的理解,对同样基于法律原理主义的理解而引发的相互竞争的多个二级命题进行抉择,并最终得出一个可以适用于具体案件的一级法律命题。这就好比实践中,我们常常无法通过求助于语言的普通使用来规避普通用语的冲突,因此我们也无法总是通过求助于一个法律原理来解决法律原理之间的冲突。

因此,倘若我们认为通过纯粹的法律原理主义理解,可以获得规则文本后的唯一确定的一级法律命题,我们便会过渡到模型(1.1)的范畴。不幸的是,与模型(1.1)为我们展示的图景相反,在现实的法律实践中,我们没有办法机械地在法律原理之网的庇护下,守住规则确定的乌托邦之城,而且,由于我们只在法律职业共同体所掌握的法律原理之网内考虑问题,那么我们所得出的法律命题必然缺乏对整个社会共同体价值的反思,也缺乏对一般法律原理的批判性反思。各种僵硬且冰冷的法律原理将以一种毫无争议的方式展示在规则对案件的适用过程之中,模型(1.0)中展示的法律机器,在模型(1.1)中进化成了一个更加高智能的纠纷解决机。这部机器储存了丰富且完整的法律知识,法官如同一个精美的技术官僚,带着法律的孤傲机械地输出判决。

(二)对规则的公共价值主义理解

既然规则的多重理解问题无法在狭窄的法律原理之网内得到解决,那么,一种更为实际但也备受争议的方式由此进入我们的视野,那就是求助于公共价值来理解法律,即将规则理解为公民辩论的成果。前面所讨论的模型(2.1)的运行过程能够通过模型(2.2)的替代再次启动,即我们用一种基于公共价值的理解来替换掉相对狭窄的法律原理式理解,从而克服规则的多重含义问题。

在模型(2.2)中,我们同样会先从这样一个假设入手,即通过对法律的公共价值理解,得到一个调整人与人之间关系的唯一正确的法律命题。同样,对模型(1.0)稍作调整,我们能够得到模型(1.2),最后,同模型(1.1)一样,法官仍如同一个精美的技术官僚,只不过他适用的不再是法律知识,而是一个更为宽泛的关于社会的公共与道德价值的考量,法官甚至被视为将道德或者习惯演变为法律的法源之一。[1]John Austin,Lectures On Jurisprudence:Or the Philosophy of Positive Law,ed.Robert Campbell,John Murray,Vol.2,1911,p.536.某个公共价值主义式的规则理解之所以被剥夺了成为法律命题的资格,仅仅是因为其在模型(1.2)中没能把握住规则文本唯一正确的公共价值含义,但这个判定的过程在模型(1.2)中不会被展示,因为模型(1.2)并不存在一个从二级命题中挑选一级命题的过程,所谓的命题真假在这里并未扮演实质性的角色。而在模型(2.2)中,存在两种情况:一种是因为模型(1.2)中的公共价值主义理解产生了不止一种含义时,便进入模型(2.2);另一种是当模型(2.1)中的法律原理主义理解产生了不止一种含义时,便进入模型(2.2)。无论是哪种情况,最后都可能面临模型(2.1)中的两难悖论——无法有效地通过求助公共价值来规避公共价值的冲突。

至此,我们已经修正了模型(1.0)中的两个限定性条件:模型(1.1)和模型(1.2),但是无论是通过对语言的普通含义的理解,还是经由法律原理的解释,甚至通过广义的公民辩论的熔炼,我们在模型(1.1)和模型(1.2)中最终都能直接得出一个唯一正确的一级法律命题,而跳过了二级命题竞争的阶段。在这里,命题的“真假”问题,变成了一个不折不扣的伪命题,因为此处没有为“真”的内在标准预留辩论的空间,“真”成了一个冗余的概念。也许,在模型外的叙述层面,它可以用来表述关于法律命题真还是假的一种描述,但也只不过用来指涉法律表述的准确性。

如果通过法律原理主义或者公共价值主义的理解,我们能够过滤出规则的可能含义,那我们能否利用这两种标准来判定法律命题的真假?很明显,答案是否定的。如果在模型(2.1)和模型(2.2)中,我们寻求模型(1.1)和模型(1.2)作为一个关于“真”的外部标准用以解决普通用语的多重含义问题,所谓的命题的真假问题其实是对一个含义更为深刻的概念——正确或者错误——的一个较弱意义上的替代,因此在这里讨论命题的真和假也是无用的。

另一方面,如果我们不能建立一个单一的法律原理主义或者公共价值主义的标准,以达到模型(1.1)或模型(1.2),我们就会在模型(2.1)或者模型(2.2)中留下多重含义的隐患。在模型(2.1)或者模型(2.2)中,面对基于法律原理或者公共价值批判而导致的相互竞争的多个二级命题,我们又是基于一个什么样的标准来进行挑选呢?

本文并不试图对某一法律的理解方式进行辩护,因此我们不必再纯粹依靠一级模型组中的模型(1.0)、模型(1.1)或者模型(1.2)来得出结论——所有规则都存在一个唯一正确的(语义的、法律原理的或公共价值的)理解。即使在法律职业共同体内部,这些不同的理解方式仍备受争议。任何一个试图将法官打造成为一个精美且机械的技术官僚的尝试,都缺乏令人信服的实践共鸣。所以,在不存在一个能消除争议的外部标准的情况下,模型(2.1)和模型(2.2)所反映的如何在众多的二级命题中抉择一个适合具体案件的一级命题的情况,代表了相当一部分规则文本的实践适用。如果模型(1.0)中仅通过语言的日常理解无法消除歧义,或者如果模型(2. 0)分解成模型(2.1)和模型(2.2)后无法得出一个确定的一级法律命题从而演变为模型(1.0)的两个复杂变体——模型(1.1)和模型(1.2),那么如何确定模型(2.1)和模型(2.2)中的一级法律命题便成了仍需深入研究的重要问题。然而,无论多么困难,这样的规则的多重含义问题或者说多个二级法律命题的问题,都能在实践中得到解决,而其求助的最终方式,就是法官严谨但非机械的判决论证,这是法官自由裁量权的领地,也是带着多重含义阴影的规则最终能够在具体案件中得以适用的原因。

五、结语

我们最初阅读一条规则的时候,总会从一个狭窄的法律职业共同体的专业思维出发,过滤掉规则用语的普通含义,提炼出对规则的法律原理式理解。一旦对规则的法律原理主义理解产生歧义,我们便会下意识地在相互冲突的多个二级命题中寻找超越现存法律原理的东西,毫无疑问,寻求一个更为宽泛的对于法律如何调整人与人之间关系的公共价值理解为我们提供了一个方向。寻找捷径的人可能认为模型(2.1)最终都会转化为模型(2.2),就像边沁指出的那样,一条单独的规则可以包括许多限制性和例外性条款。这样,一个对规则的法律原理式理解总会受制于限制或者例外,甚至受制于限制的例外与例外的限制。[1]J.Bentham and P.Schofield,Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence,Clarendon Press,2010,pp. 123—134.所以,如果我们在一个案件中试图将一个对规则的法律原理式理解强加到正在讨论的规则文本中[即从模型(2.1)移动到模型(2.0)再到模型(1.1)],那么,这里毫无疑问不应该存在限制或者例外。但考虑到规则存疑的可能性,我们仍不可避免地期待一些暗示性的限制或例外。无论这些限制或例外是否应该成为确立一条法律原理的理由,它自己本身绝对不能成为一条法律原理,否则其就不能称为例外。于是,我们只能向一个更为广泛的公民论坛求助,以考虑“在特定环境中所订立的规制人行为的规则”是否应该与“如何在特定环境中规制这些行为”有所区分。

模型(2.1)到模型(2.2)的转换看上去的确很美,它似乎成功地将规则的解读从僵硬的法律原理主义视角中解放了出来,并对社会关系有了更为广阔的反思。但这一转化的自由度最终还是取决于我们试图依赖的公共性视角与社会实践立场——它至少应该是一种公认的对法律的公共性理解,而不是一种任人打扮的社会价值。但不幸的是,即便我们走到了模型(2.2),也无法保证在模型(2.2)中能够依靠一个对法律的公共价值理解为规则提供一个唯一正确的含义——众多相互竞争的二级命题的不确定性到最终确定能够适用于具体案件的一级命题间,仍存在着巨大的鸿沟。此时,如果我们诉诸更高的外部标准来填补这个鸿沟,是不是一个无奈的选择呢?

当然,诉诸某些更高意义的外部标准的确可以达到确定性的目的,为我们剩下的实践推理过程增光添彩。但是,无论这个标准的本质是什么,它都会带着自己对唯一正确性的渴求而不幸陨落。比如,当多个法律权威产生了对规则的不同理解时,每一个受过良好专业训练的法律人似乎都在雄心勃勃地施展自己的才华以努力达到自己内心的真理。但不幸的是,如果在引导人行为的规则关系之中,我们能够找到一条通往真理的道路,那么伴随着模型(1.2)的发展,所谓的规则的多重含义问题早就消失了。然而,无论法律人对真理的诉求有多么崇高和深刻,它都无法在实践中得以立足。对真理追求的失败并非在于持有某个真理观点的人无法成功地说服别人,而在于这个世界上根本不存在一个对于人与人关系的唯一真理性主张。对于人类关系与共同体的价值问题,许多主张都有其合理性,其失败不是因为它不是真理,而是因为它无法证明其他与之竞争的主张是错误的。

因此,在面对已经诉诸法律原理和公共价值而产生的多重二级命题时,我们可能还是会去寻求某些更高意义的外部标准,但即便如此,裁决的可信性无法由这些标准提供,而是由任命法官作出判断的法律所提供。对一个法官而言,其对内心真理的追求被严格限制在规则所应该选择的意义的过程中,对论证严密性与可接受的要求替代了对某个唯一正确的真理的追求,这种职业共同体内部的职业道德规则使得法律的适用具备了令人信服的客观性。

在浩如烟海的社会实践中,我们必须仰望头顶的天空才能看清前行的道路,这也是人类孜孜不倦追求真理的理由。但法律的正义高于逻辑的“真”值与经验的“真”理,法律所扮演的角色就是去拦腰截断人们对于所谓唯一正确答案的盲目追求。大量的简单案件的确为我们在疑难案件中的判决指引了道路,但正如在二级模型(2.0)、(2.1)以及(2.2)中所展示的那样,如果我们通过一条法律原理或公共价值的道路得到了一个一级法律命题,并且被法律赋予权力的法官在具体案件中得到了适用,那么对于法律用语的一般性理解就必须服从这些决定,甚至可以直接适用于一级模型(1.0)中对规则的日常用语理解中。什么是简单案件,什么是疑难案件取决于司法实践的过程之中,法律语言是法律的实践,对规则确定性的追求只是一个论证的过程,而不是一个论证的结果。

(初审:刘诚)

[1] 作者王青兰,女,中山大学法学院博士研究生,研究领域为法律论证,E-mail:qinglanwang@qq.com。