东亚福利体制背景下的居民福利供给主体偏好*

金 卉 祝建华

东亚福利体制背景下的居民福利供给主体偏好*

金 卉 祝建华

本文以宏观制度结构和微观地位结构相结合为分析视角,在东亚福利体制的背景下考察居民的福利供给主体偏好及其影响因素,以弥补国内研究对居民社会福利意识研究的重视不足。基于对2006年“亚洲民主动态调查数据”的分析,本研究发现,家庭经济地位较高的居民更倾向于依赖以家庭成员为主的非制度性支持,而个体的阶层地位对居民的福利供给主体偏好并没有产生显著差异。最后,本文从“家本位”文化寻求对这一偏好的合理解释,并对精英主义的福利倾向提出了反思。

福利供给主体偏好;东亚福利体制;儒家文化;阶层

自从1990年艾斯平·安德森通过“福利体制”(welfare regime)概念提出“福利资本主义的三个世界”后,东亚福利体制已经成为一个研究热点。学界主要聚焦于“东亚模式”是否存在、东亚福利体制能否纳入“三个世界”和如何跳出现有理论框架思考该体制等问题(林闽钢、刘璐婵,2012);在东亚福利体制与“三个世界”关系的讨论中,有学者认为东亚社会独特的福利意识决定着福利模式的取向,并分析了家庭中心主义、共同体意识对东亚社会福利发展路径和内容的影响(朴炳铉,2012)。

对社会福利意识的研究,国内目前主要关注于对其构成要素进行理论分析和操作化;居民福利供给主体偏好是其主要组成部分,指的是社会成员在寻求福利支持过程中对政府、公司(单位)、家庭等福利供给主体的优先选择和排序。有研究对特定群体的福利供给主体偏好进行了类型描述(张瑞凯,2013);少数研究探讨了人口学特征对居民福利供给主体偏好的影响,认为市场能力较强者对制度化的福利需求较弱(彭国胜,2012);但这些研究局限于对部分地区和特定群体的解释,缺乏基于宏观制度结构与微观地位结构相结合的混合视角的经验分析。

本文立足于东亚福利体制,将居民福利供给主体偏好作为文化制度环境和社会经济地位分化的后果,试图分析其形成过程;以来自AsiaBarometer2006中的中国大陆、香港、台湾和新加坡等资料为依据,探讨置身东亚福利体制下的居民福利供给主体偏好及其影响因素,揭示其深层次的结构性致因,为全球化过程中实现福利体制的转型和再发展提出新的思考。

一、文献回溯与研究假设

东亚福利体制指的是在东亚地区(包括日本、韩国、新加坡等国家和台湾、香港地区的“东亚群”)形成且普遍存在的,有别于西方福利体制的一种具有独特发展视角的新型福利供给类型,具有“内在统一性”(万国威、刘梦云,2011)。这些国家和地区采取社会政策为经济政策服务的导向,其社会福利政策设计和发展战略的生产主义倾向较为明显(林卡、赵怀娟,2010),在上世纪六七十年代创造了举世瞩目的“亚洲奇迹”。有学者从非商品化、阶层化和政府与市场关系这三个维度来衡量东亚福利体制,将其总体特征概括为三个方面:(1)经济成长优于福利分配的决策取向;(2)家庭在福利提供中扮演重要的角色;(3)在有限的、低的福利支出中,其福利分配集中于某些特定人群(林闽钢,2008)。虽然诸多学者围绕着东亚地区到底是否存在“东亚模式”争论并未平息,但相当多的学者指出“东亚福利体制”概念是切实可行的。

在比较东亚福利体制和“三个世界”时,大量学者认为该体制的根源在于儒家文化,也正是这种独特的文化基础决定了福利模式的形成过程和最终形式。儒家文化中的家族观念、秩序情结以及“给予—接受”与羞耻观对福利体系的形成产生了明显影响(熊跃根,2007)。有别于“独立的自我意识和自我负责”的西方社会,东亚儒家文化的家庭中心主义强调成员间的纽带关系与家长的权威;共同体意识更强化了个体之间的责任关系,诱导人们减少了国家福利的期待(朴炳铉、高春兰,2007)。在此模式中,由国家提供或者保障福利的观念缺乏根基,民众也不把国家提供的福利视为社会权利的一部分,家庭、社区和公司(单位)——而非国家的制度和机构——在福利提供方面发挥主要作用(赵力涛,2013)。

在儒家传统的“家本位”文化中,不仅强调家庭高于个人,个人利益应该服从家庭利益,同时还强调每个家庭成员对家庭所负有的责任,并且认为这种责任应该伴随家庭成员生命的始终(杨善华,2011)。正是有着深厚的文化渊源,在东亚福利体制中,民众对自助和互助原则具有相当的认同,家庭在社会保护和福利保障中发挥举足轻重的作用。我们有理由相信,就总体而言,在家庭遭遇重大变故,受传统家文化的影响,置身于东亚福利体制中的个体更倾向于从家庭成员那里寻求社会支持。然而,人们的福利供给主体偏好很可能与其家庭经济密不可分。来自经济地位较高家庭的个体,基于理性选择,他们比出身经济地位较低家庭的人更可能偏向家庭内部寻求帮助,而不是家庭之外。由此,我们提出:

假设1:家庭经济地位越高,个体越可能倾向于从家庭内部寻求社会支持。

在市场化社会,完善的社会福利体系成为个体在生命历程中抗击各种社会风险的重要屏障,它能够提供包括经济、精神、照料等方面的支持。如前所述,东亚福利体制通过必要的社会政策来保证国家和地区精英和重要的国家公职人员的忠诚。在东亚地区,公务员、军人和其他重要的公共部门工作人员的福利在范围和质量上都比较优厚,具有明显的“精英主义”特点(林闽钢,2008)。在社会投资方面,它倾向于教育、住房、卫生等方面,社会保障体系注重社区、公司和家庭在福利提供方面的功能,其职业福利在该体系中具有重要地位。正是基于以上的制度设计,使得人们的社会福利呈现明显的阶层化特征(范晓光,2012)。

除了阶层地位所承载的社会福利水平存在差异外,不同阶层地位成员的社会支持获得亦呈现明显差别。研究表明,人们的级别和等级的分布造成了人们社会交往的结构性机会和限制;人们与处在相似位置上的个体之间的交往机会,要高于那些位置距离较远的个体的交往机会;而且,等级位置较高的个体主导社会交往。由于社会网络的生成和维系需要付出一定的资源,那些在经济、权力和声望上拥有优势资源的人,也可以结成优势的关系网络(Lin Nan,1999)。那些处于较高阶层位置的个体更可能接触到资源占有较多的人,形成同质性更强的社会网络;地位较低的个体,即便拥有异质性较强的社会网络,也终究受制于阶层位置,所能动员的资源也颇为有限(McPherson Miller. et al.,2001)。

以上的讨论表明,阶层地位的高低对个体面临社会风险时的行为选择带来直接影响。处于“精英”地位的人们不仅能够从国家获得直接的福利度过困难,而且还能从社会资源更多的社会网络中得到支持。我们可以推测,高阶层地位的个体,更可能从家庭之外获取各种社会支持。由此,我们提出:

假设2:阶层地位越高,个体越可能倾向从家庭外部寻求社会支持。

二、研究设计

(一)数据

本研究所使用的数据来自日本东京大学主持的亚洲民主动态调查(AsiaBarometer2006,ABS2006)项目①。2006年,该项目对东南亚七个国家和地区进行了问卷调查,其中包括中国内地、香港、台湾、新加坡等华人社会。囿于数据结构所限,笔者将这四个国家/地区的数据合并,整理后得到样本量为4968的数据集,其中中国、香港、台湾和新加坡的个案数分别为1994、993、996和985。

(二)变量

因变量及其操作化。本研究的因变量是居民福利供给主体偏好,在ABS2006调查中,以被调查者在维持家庭生计上对制度性支持或非制度性支持的偏好作为测量指标,即询问被调查者“如果您家庭中维持生计的人不幸去世或因病不能再工作,您的家庭将会怎样继续维持生计?请从以下选项中选出两项”,备选项有10个。笔者将只选择“家庭中另外一个成人会成为主要收入支柱”或“会让一个或更多的孩子去工作”归为一类,即从家庭中获得非制度性的支持,属于家庭主义取向;将只选择“会去申领社会福利费”、“退休津贴”或“已有保险可应付这一情况”归为一类,即从正式制度中获得支持,属于国家主义取向;对于在制度性支持、非制度性支持和其他中做选择归为混合主义取向。在数据处理上,以非制度性支持为参照,对其他类型分别0-1虚拟变量编码。

核心自变量及其操作化。社会经济地位从两个维度加以测量:(1)客观阶层地位。在城市阶层5分类的基础上(刘欣,2007),将中产上层和中产下层合并生成中产阶层,并增加非在职人员阶层。所形成的5个阶层分别是社会上层、中产阶层、技术工人及小职员、非技术工人及个体劳动者、非在职人员②。将非在职人员作为参照,其他阶层分别进行0-1虚拟变量编码。(2)实际家庭经济地位。AsiaBarometer2006项目组依据2006年各地的人均GDP及居民收入水平制定了家庭收入划分标准,将所有家庭分为高、中、低三个层次。以低收入为参照,中等收入和高收入分别做虚拟化处理。

控制变量及其操作化。控制变量包括宏观变量和微观变量。由于本研究的数据来自4个国家/地区,为了提高模型拟合度,笔者将人均GDP、人均GDP平方和基尼系数③作为宏观控制变量纳入模型。在微观变量方面,按照已有研究的惯常策略,将性别、年龄、受教育程度加以控制。其中,性别以女性为参照;受教育程度分为高、中、低三层,以低为参照。考虑到婚姻状况、家庭在职人数和社会信任度都有可能影响社会福利模式选择,笔者也将它们作为微观变量一并控制。表2为数据整理后的数据结构和变量概况。

(三)分析策略

本研究采用Multinomial Logit回归模型来分析居民福利供给主体偏好的阶层差异。在模型1和模型2里,除了宏观控制变量和微观控制变量,笔者分别加入核心自变量社会阶层和家庭经济地位,以检验它们对居民福利供给主体偏好的影响。模型3为全模型,即纳入了所有变量,以消解核心自变量之间可能的相关,避免统计偏误。Hausman检验表明,被择项的差异并非系统性所造成,故模型没有违背IIA假定。

三、结果分析

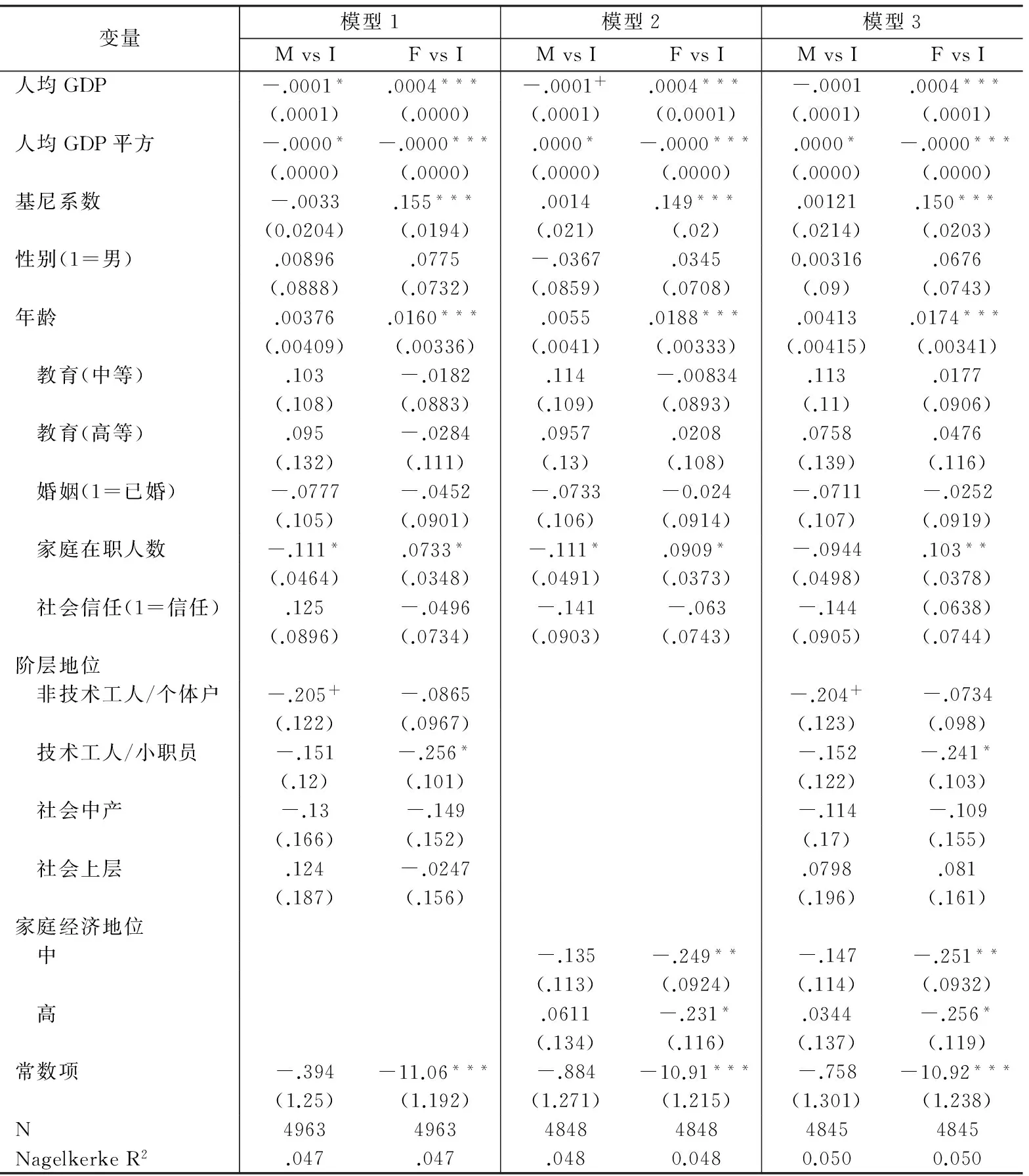

本研究主要考察社会经济地位对个体福利供给主体偏好的影响。表2中列出了居民福利供给主体偏好对阶层地位和家庭经济地位等诸自变量的多类别逻辑斯蒂回归系数,以及各模型拟合优度的统计量。

表2 居民福利供给主体偏好的影响因素分析

注:括号内的数字为标准误;M为混合型,I为非制度型,F为制度型;+p<0.1,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

模型1中,在比较混合型支持和非制度型支持时,只有非技术工人/个体户阶层与非在职人员阶层存在显著的统计差异(p<0.1)。相对于非制度支持而言,控制了其他因素后,非技术工人/个体户可能获得混合型支持的机率是非在职人员阶层的81.5%(e-0.205=0.815)。同时,其他阶层的回归系数皆未能通过统计检验,但从总体方向看,随着阶层地位的上升,个体都寻求家庭外部支持的倾向在强化。对社会上层而言,其系数为正,表明完全偏向于混合型支持。在对正式支持和非正式支持的比较后发现,技术工人/小职员阶层与参照组(非在职人员阶层)相比,具有显著差异(p<0.05)。除此之外,其他阶层并没能通过统计检验。相对于非制度支持而言,控制了其他因素后,技术工人/小职员可能获得制度支持的机率是非在职人员阶层的3/4左右(e-0.256=0.774)。

通过比较模型1和模型3中社会阶层的回归系数,笔者发现它们具有较强的稳定性。在控制其他变量(尤其是家庭经济地位)的前提下,相对于混合型支持,非技术工人/个体户选择非制度性支持的机率要更高;相对于制度支持,技术工人/小职员阶层选择非制度性支持的几率也高于非在职人员阶层。此外,其他阶层大部分都倾向于非制度性支持,但没有显著差异。由此,本文第二部分提出的假设2未能得到较好的支持,基于职业的阶层地位对于个体的居民福利供给主体偏好并没有显著差异。这里可能的解释是,尽管像香港特区、台湾地区和新加坡已经踏入发达国家/地区的行列,但是儒家文化传统一直得以延续,个体是“嵌入”在家庭中一份子,家庭在个体生活中仍然起着极为重要的作用;相对而言,中国大陆的社会福利水平相对不高,城市家庭的凝聚力近年来也有下降的趋势,但当主要家庭成员的变故导致人们陷入生活窘境后,首先还是期望从亲属网络中获得帮助。

在模型2中,相对于非制度支持,家庭经济地位高低对混合型支持选择不存在显著影响,即身处不同家庭经济地位的个体在选择非制度性支持和混合型支持上的几率没有明显差异。然而,家庭经济地位对制度性支持偏好的影响则有着显著效应。在控制其他变量后,相对于非制度性支持而言,处于中等收入家庭的个体在选择制度性支持的几率是低收入家庭水平的77.9%;而高收入家庭成员选择制度性支持的几率则接近参照群体的4/5。

在模型3的无偏估计中,相对于参照群体,中等收入选择家庭获得非制度性支持的几率比制度性支持高达28.5%,而高收入家庭相应的几率略高,达到29.1%。这与以往研究发现相吻合——家庭关系纽带是情感和实用支持的核心供给者(Wellman. et al.,1990)。由此,我们不难发现,在东亚福利体制中,家庭经济地位较高的民众越倾向于从家庭内部获取非制度性支持,经济地位较低的家庭则偏向于制度性支持。该结果支持假设1。

四、结论与讨论

本文利用2006年AsiaBarometer调查资料,从宏观制度结构与微观地位结构相结合的视角出发,探讨了影响东亚地区居民福利供给主体偏好的地位结构因素。经验资料基本支持研究假设,即来自家庭经济地位越高的个体更倾向于从家庭内部寻求非制度性支持,而家庭经济地位较低者则依赖来自国家的制度性支持。这表明,在市场经济条件下,不同社会阶层的社会成员所面临的风险以及抵御风险的能力各不相同,每个人对社会支持的要求也不尽一致,家庭背景较好的社会成员可能由于资源充裕而倾向于非制度性支持,而占总体比例更高的中低收入群则对制度性支持的要求较为迫切(周沛,2008)。

然而,作为测度职业地位的社会阶层对个体的社会福利主体偏好的影响并没有得到经验资料的有力支持,这与东亚福利体制背后的文化渊源密不可分。正如费孝通所提出的“差序格局”,家是所有私人联系所构成网络的中心位置。居民在面临生活困境之时,寻求社会支持的第一选择往往是家人这一亲缘网络。这进一步表明,置身儒家文化的人们有别于西方的个体主义,其居民福利供给主体偏好始终受到“家”的影响。

本研究认为,在认识到东亚福利体制“内在统一性”和“外在独立性”的同时,我们必须认真地审视作为福利接受者的个体到底如何选择社会福利模式,并将其作为福利制度设计的重要参照。一直以来,经济因素和政治因素在社会福利分析中最先受到重视,但如果脱离文化视角,就不能解释社会福利制度在经济社会发展水平相近的社会中呈现的差异性(毕天云,2004)。同样,如果不考虑传统文化所铸就的观念、思维方式和价值观等因素,就无法建立并完善与特定社会相匹配的社会福利制度。

引导家庭福利活动、提倡家庭供给诚然是根植于于居民福利主体偏好的体制特征,然而,在全球化大背景下,功利主义文化以及与此相连的个人本位的价值观对儒家文化的“家本位”文化也带来巨大冲击;同时,家庭的福利能力受到老龄化和少子化等因素的影响而无法满足其成员的需求,这一点对阶层地位较低者的影响更为明显。面对诸多挑战,东亚福利体制的转型必须重视人们对家庭的依赖性,并对精英主义的福利倾向给予一定程度的修正。

注:

①关于该项目的详情,请参见https://www.asiabarometer.org/。

②在调查问卷中,职业被分为了18种。根据刘欣的分层框架,笔者将选项2、3、5、7界定为社会上层,选项6、8为中产阶层,选项9、11、12为技术工人及小职员,选项1、4、10、13为非技术工人及个体劳动者,而选项14-18则为非在职人员。

伤口感染的常见现象主要有潮红(充血)、水肿、发热、疼痛(跳痛、压痛)、渗液、青紫、脓肿、裂开、坏死(脂肪液化)。给伤口消毒一般采用的方式有擦、洗、冲(冲洗疗法)、泡(浸浴疗法),需要特别注意的是伤口越大、越深、感染越重,需要的消毒方法级别越高。异常伤口愈合主要分为四个时期:感染进展期、坏死稳定期、肉芽生长期、上皮爬行期,最终形成新的屏障。

③人均GDP来自Penn World Table Version 6.3,基尼系数则来自World Income Inequality Database 2C。

〔1〕林闽钢、刘璐婵:《东亚福利体制研究:何以可能与何以可为》,《社会保障研究》2012年第2期。

〔2〕朴炳铉:《社会福利和文化——东亚社会福利模式的含义》,《社会保障研究》2012年第1期。

〔3〕张瑞凯:《新生代农民工社会福利意识现状及特点研究——基于北京市的抽样调查》,《山西大学学报》(哲学社会科学版)2013年第5期。

〔4〕彭国胜:《欠发达地区农村居民社会福利模式取向的影响因素》,《华南农业大学学报》(社会科学版)2012年第2期。

〔5〕万国威、刘梦云:《“东亚福利体制”的内在统一性——以东亚六个国家和地区为例》,《人口与经济》2011年第1期。

〔6〕林卡、赵怀娟:《论“东亚福利模式”研究及其存在的问题》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2010年第5期。

〔8〕熊跃根:《国家力量、社会结构与文化传统——中国、日本和韩国福利范式的理论探索与比较分析》,《江苏社会科学》2007年第4期。

〔9〕朴炳铉、高春兰:《儒家文化与东亚社会福利模式》,《长白学刊》2007年第2期。

〔10〕赵力涛:《经济与社会发展共赢的东亚福利模式遭遇挑战》,《中国社会科学报》2013年8月23日。

〔11〕杨善华:《中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力》,《北京大学学报》2011年第2期。

〔12〕范晓光:《资源分布、阶层地位与社会支持:基于东亚华人社会的比较》,《社会》2012年第4期。

〔13〕Lin Nan. Social Networks and Status Attainment,AnnualReviewofSociology,1999, (25):467-87.

〔14〕McPherson, Miller, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook. Birds of a Feather: Homophily in Social Networks,AnnualReviewofSociology, 2001, 27:415-44.

〔15〕刘欣:《中国城市的阶层结构与中产阶层的定位》,《社会学研究》2007年第6期。

〔16〕Wellman, Barry, and Scot Wortley. Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support,AmericanJournalofSociology, 1990, 96(3).

〔17〕周沛:《福利国家和国家福利——兼论社会福利体系中的政府责任主体》,《社会科学战线》2008年第2期。

〔18〕费孝通:《乡土中国:生育制度》,北京大学出版社1998年版。

〔19〕毕天云:《社会福利场域的惯习——福利文化民族性的实证研究》,中国社会科学出版社2004年版。

〔责任编辑:秦川〕

ofWelfareProvisionontheBackgroundofWelfareRegimeofEastAsian

JinHui&ZhuJianhua

This article attempts to combine the status of the macro-institution and micro-status into empirical analysis of preferences of welfare provision, focusing on the linkage between the emergence of marketization and multiple welfare supply in East Asia. Based on the analysis of data from Asia Barometer Survey in 2006, we find that higher household economic status of the residents are more likely to rely on family members that marked as non-institutional supports if they were to encounter any dilemma, and the status of the individual doesn’t affect his/her preference of welfare provision. Last but not least, this article seeks a reasonable explanation from “family standard” in Confucian culture.

p

of welfare provision; welfare regime of East Asian; Confucian culture; class

*本文是国家社科基金青年项目“城市居民家庭的贫困脆弱性及其消减研究”(12CSH094)的阶段性成果。

金卉,浙江树人大学人文学院讲师 杭州 310015;祝建华,浙江工业大学政治与公共管理学院副教授 杭州 310023

C913.7

A

1001-8263(2014)10-0051-06