论我国问责法律制度的渐进模式与发展趋势

陈 力 予

(作者单位:吉林大学法学院)

论我国问责法律制度的渐进模式与发展趋势

陈 力 予

源于社会转型期危机事件频发的紧迫性,我国各地区的问责法律制度立法实践不断推进,问责法律制度发展的整体趋势遵循着渐进性模式,进一步完善了我国行政责任追究制度体系。但其渐进发展中有两个主要的阻滞,一是公务人员的法制意识和责任意识方面的问题;二是立法制度设计存在缺陷。为完善问责法律制度的顶层设计,必须确定我国问责法律制度发展路径的选择,“政府+社会”的混合问责模式是一种可行的方案,这不但解决了政府内部的责任追究问题,更响应了社会公众的政治民主诉求。

问责;问责法律制度;问责立法;混合问责模式

一直以来,公法学的基本视角是从法的角度来思考行政纠纷,但从2002年“非典”事件以来,伴随着行政监督立法实践的不断推进,公法学的基本视角更多着眼于现实运行的行政活动及对其加以实际规制的法律,尤其注重行政监督法的透明度和公众回应性。行政监督立法现在也已将“责任”从行政行为问题上升到政治回应性问题,这就要求行政立法更多回应公众的政治诉求。而相比于私法所秉持的“法不禁止即自由”,以行政法为代表的公法严格要求其所指向的对象必须在其法律框架内活动。但是一般意义上行政法所指向的对象,即公务员群体是并不会天然拥有高尚的道德而自愿接受责任体系约束的。成型于英美法系的西方问责法律制度建构了较为完善的以伦理道德法、政府透明为制度基础的问责法律制度体系,而亚洲国家尤其是东亚国家的政府行政,包括新加坡、韩国、中国等东亚国家在内,其政府行政的价值观中包括了威权政治下的行政不透明、权责体系不完整、公私利益交融等内容。因此,责任政府固然成为了所有民主政治国家一致认可的基本政治理念,但问责法律制度作为西方行政的舶来品是否具有广泛适用性仍被怀疑。

一、我国问责法律制度的渐进式发展

以2002年“非典”事件为标志,我国问责法律制度的兴起和发展深刻影响了我国行政体制和行政法制。然而,我国问责法律制度自诞生就被冠为“运动式问责”或“随机性问责”,并被认为缺乏明确的制度内涵和完善的制度设计,问责法律制度的发展趋势备受争论。

(一)应急危机事件是推动问责法律制度产生和发展的动因

我国问责法律制度的诞生始于危机事件,作为危机管理的客体,危机事件虽然一直具有突发性、不可控性的特点,但现代科学的进步和流程管理的革新表明了危机事件也是可以被管理的,只是从危机的认识到解决,需要一段时间。可问题的关键不在于没有一个稳定的社会世界让我们去认识,而在于对这个世界的认识本身,就存在着不确定性和多变性[1]。改革开放30多年来,处于转型期的中国在政治、经济和社会的多方面出现了大量的不确定性因素,危机事件的频发几乎是不可避免的。因此可以这样断言,即使问责法律制度不是因为“非典”事件而产生,也会必然因为其他危机事件而产生,这是由今天中国的政治环境和经济环境所决定的,而不是单一的危机事件可以左右的。我国问责法律制度的诞生看似偶然,实则必然。

从另一层面上则可以验证我国问责法律制度的发展模式,那就是我国地方政府问责法律制度的建设规律。问责法律制度自从被中央政府、国务院采纳作为危机管理的重要手段,实际上就主要指向国家部委、地方政府在实际工作中可能出现的作为不当或是不作为。在短短的几年内,问责法律制度也普遍被国家部委、地方政府所引用,作为限制其内部人员或基层政府的不当行政行为的有效措施。

(二)我国问责法律制度完善了我国行政责任追究制度体系

问责法律制度在我国至少有两种不同的类型,现在普遍意义上谈论的是中国大陆地区在2002年“非典”事件以后正式启用的以行政问责法律制度为代表的问责法律体系,而在中国香港也同样有以高官问责法律制度为代表的政治性问责制度[2]。中国大陆使用“问责制”一词有很大程度上是对香港“问责制”一词的引用,但这种引用只是截取了其中的部分内涵,其核心是问责法律制度中对责任的强力程序机制和责任的明确追究。另外,由于中国大陆的政治环境和中国香港的政治环境存在客观上的差异,因此中国大陆地区的问责制并没有像中国香港那样将政治问责的全部内涵都纳入问责法律制度的内容之中。

我国问责法律制度的推行从很大程度上完善了现有行政责任追究制度体系,这是因为传统行政责任追究制度一般是在行政管理内部框架内行使的一种上级对下级的监督管理,而问责法律制度则是一种政府行政对外部社会的责任承诺。我国问责法律制度由于创立时间尚短,在制度设计等方面仍然承继了传统行政责任追究制度的某些内容,有其衍生性的表现。

(三)现阶段问责法律制度的主要任务仍是针对危机事件的处理

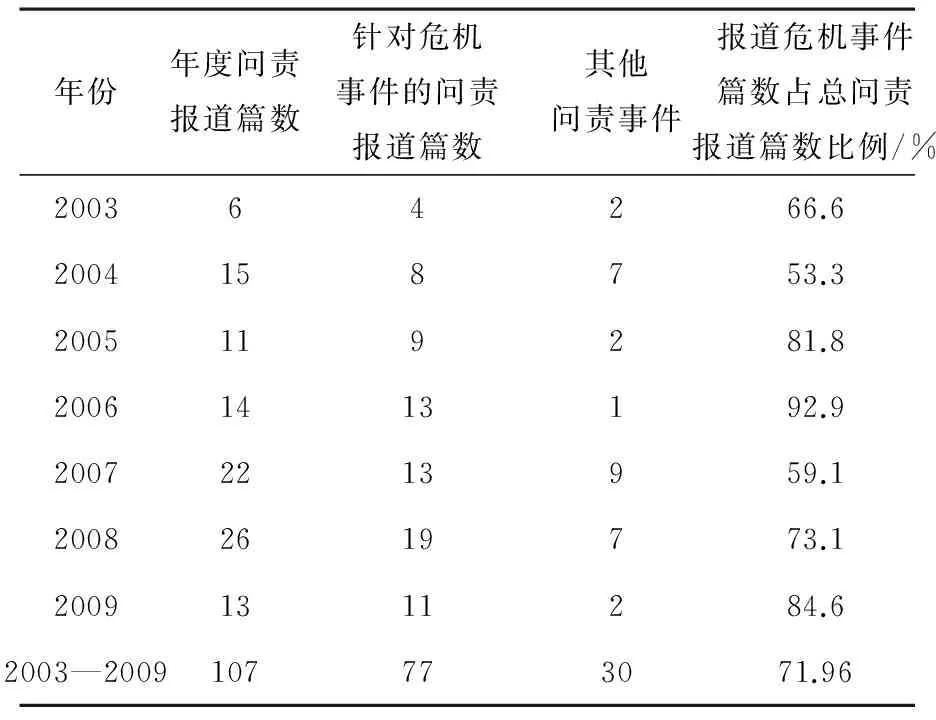

本文以2003—2009年的《人民日报》为样本,因为其在我国所有媒体中最具有权威性,主要统计了所有官方报道的我国问责法律制度施行状况案例(见表1)。

表1 2003—2009年我国问责事件汇总表

统计结果表明,2003—2009年间,《人民日报》报道的问责事件共107件(截止至2009年12月31日),每一年因危机事件而引发的问责事件都超过本年度问责数量总额的一半以上,在较多年份都占针对危机事件的问责报道篇数的绝对多数。其中2004年因国务院加强审计问责工作使危机问责事件比例较少,2007年因国务院强调以问责制处理整顿违规占用土地的问题而使危机事件问责的比例有所下降。但从整体上看,我国问责法律制度的核心任务就是针对危机事件的处理。由于我国当前所处的发展阶段,公民对政府履行责任水平的需求不会迅速提升,问责法律制度就不可能被政府公务人员自发地改进和革新——愈加先进的问责法律制度必然是对行政工作和行政人员的严厉束缚。因此,我国问责法律制度在一段时间之内,必然还是以针对危机事件的处理作为主要任务的,在危机事件的处理范围方面则会不断加大,从突发公共卫生事件、事故灾难逐步扩大到不当行政、不当行为等。

二、我国问责法律制度渐进发展中的关键阻滞

问责法律制度强化了政府的责任意识和公民的问责意识,但其发展却受到了整体环境的巨大影响,也可能遭遇各种利益集团的抵制,从目前来看我国问责法律制度虽然呈现渐进发展的总体态势,但并不是没有阻滞因素。

(一)公务人员的法制意识和责任意识有待加强

我国的行政体制决定了“从中央到地方——省、市、县、乡镇,责任逐渐转移,并不断被放大,以至到了乡镇这个最低行政层次,出现了“上面千条线,下面一根针”的局面,形成了‘压力型体制’”[3]。这种体制强化了公务人员下级对上级绝对服从的意识,却淡化了公务人员对外部的责任意识,即对人民的负责意识。问责法律制度强调的核心点是公众意见,虽然问责法律制度的下一步发展,或许还很难实现类似公民问责这种最大范围的表达机制,但至少现阶段改变公务人员责任意识的一种尝试,是从公众的角度不断鼓励和壮大公民社会的力量。因为公民社会被视为政府、市场之外的第三个平衡点,公民社会组织“扮演着重要的教育者角色,为提高公民的(政治)参与程度提供了重要的激励”[4],只有培育出健康的公民社会组织,才能实现我国问责法律制度的不断深化。因此,强化公务人员的法制意识和责任意识,是很难从政府内部直接发动起来的,通常需要更多来自外部的力量,而只有这种意识理念的逐步崛起,我国问责法律制度最为根本的价值观方面的阻滞才可以被突破。

(二)法律制度设计尚存缺陷

我国问责法律制度自出台以来,问责立法的速度之快、数量之多是比较显著的,但我国问责法律制度在制度文本方面也存在三个方面的缺憾:(1)问责法律制度设计还是强调以政府内部问责为主体,没有具体表现出问责主体多样化的重要特征。不但公民社会组织等问责主体没有合适的问责渠道,就连作为权力授予机关的人民代表大会的问责地位也没有在制度设计方面得到具体、明确的规定。(2)问责法律制度设计中的程序法方面存在较为严重的缺失现象。这将直接导致我国问责法律制度在程序机制方面存在不透明,不公开的可能,无法确保问责法律制度实施的公平性。(3)制度中模糊了官员复出机制。危机事件中常常发生官员被问责后辞职或是免职的实例,但是官员复出机制的不规范常常成为舆论民情诟病的关键问题。危机事件具有突发性的典型特征,问责法律制度为应对危机事件而诞生,这就决定了我国问责法律制度的立法进程存在问题,现行问责法律制度也不可能全面。因此,我国问责法律制度在制度设计方面应当谨慎而迅速地实现制度的完善化,并逐步将其升格为经过各级人民代表大会通过的法律,以应对处理危机事件同时带来的次生影响。

三、我国问责法律制度未来发展的路径选择

我国问责法律制度的发展必须建立在我国特殊的国情基础上,遵循公平和效率原则,协调外部环境和公众的利益需求,这就需要在了解我国问责法律制度以渐进模式逐步发展的基础上,探索出我国问责法律制度进一步发展的方向。

(一)路径选择之一:继续架构以政府问责为主导的问责模式

危机事件中,社会不稳定因素的存在需要高效的政府来统一管理,强化下级对上级的绝对服从意识有利于更好地集中社会资源来解决社会问题。而在推行责任追究的问题上,上下级之间的绝对服从也有利于确保官员责任的追究,每个环节都应有相应的责任承担者,这种一一对应的关系可以确保责任制的实现。但是,当前以危机事件作为问责法律制度的主要目标只是历史的一个阶段,从长远来看,以政府为主导的问责法律制度难以从本质上强化政府官员的责任意识。如果只是从政府自身的角度出发,就容易导致政府的问责并未让公众满意、问责对象(一般即为政府官员)认为责任分配不均或是权责不一致等问责失灵的现象。我国问责法律制度发展到今天,被问责官员的异地异岗升迁等问题都造成了公众强烈的抵触情绪,这种情绪的出现以及有可能的进一步加剧会削弱问责法律制度的权威效力。因此,以政府主导的问责模式只能是我国问责法律制度发展初期必经之路,但却不会是长久之计。

(二)路径选择之二:强化以社会问责为主导的问责模式

从理论上说,政府与公民的关系是平等的交换关系和平等的制约关系[5]。然而行政管理体系的日趋复杂使得这种平等关系似乎不可能实现,具体行政管理中的信息不对称又加剧了公众与政府之间这种平等关系的弱化。新公共管理理论兴起以来,寻求第三方力量的介入帮助社会加强对政府的监督是公众的普遍诉求[6]。我国公民社会正处于快速崛起和发展的历史阶段,不但缺少有力的思想启蒙和较长时间的底蕴积累,更缺少基本的经济条件和外在环境。我国公民社会组织的自身治理存在缺陷和各种不当行为,期望实现以他们作为主导的问责模式显然是不现实的。于是社会问责的希望被部分转移到现代互联网技术上来,网络瞬时成为反映社会公民利益诉求的一大新兴平台。截至目前,中国网民人数达到4.04亿,使用手机上网的网民达到2.33亿人[7]。但由于网络的虚拟性,网络问责监督也存在着类似“人肉搜索”、“炒作”等弊病,将问责法律制度与虚拟的网络结合起来风险巨大。因此,虽然以社会问责为主导的问责模式看起来是问责法律制度发展的最终形态,但在当前中国的整体环境下仍处于酝酿阶段,还不可能成为目前我国问责法律制度发展的主流路径。

(三)路径选择之三:搭建以“政府+社会”的混合问责模式

我国问责法律制度作为旨在解决危机事件的新生事物,社会公民对其的迫切期许可以理解,但必须考虑我国民主政治发展的复杂环境,我国问责法律制度不可能马上发展成为西方社会问责式的制度,也同样不可能长期滞在以政府问责为主导的问责模式。我国问责法律制度发展的最佳模式必须基于当前我国的政治、经济和文化条件,提倡构建一种以“政府+社会”混合问责模式,以实现在强调政府内部问责实现的基础上完善外部社会的问责。在当前我国政治文明发展的历史阶段,面对危机管理的迫切问题,不可否认政府主导的问责模式是最为有效的解决手段,但在问责法律制度进一步发展的进程中,单一的政府主导问责模式必然只会弱化了问责法律制度的效力,降低问责法律制度的公信力,甚至有可能加剧公民对问责法律制度的不信任。因此,社会问责在我国的发展,需要政府加以有力的引导,使公众的社会意识逐渐加强,主体意识和权利意识也在不断的强化,实现在法律层面和自我管理层面上的提升,并且逐步淡化政府问责的全面管制,逐步提升社会问责的能力水平。

[1] [英]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].南京:译林出版社,2000:39.

[2] 周亚越.论我国行政问责制的法律缺失及其重构[J].行政法学研究,2005(2):85-90.

[3] 杨雪冬.市场发育、社会生长与公共权力构建:以县为分析单位[M].郑州:河南人民出版社,2002:65.

[4] Murray Scot Tanner.The Politics of Lawmaking in Post-Mao China:Institutions,Processes,and Democratic Prospects[M].New York: Oxford University Press,1999:4.

[5] 牛娜娜.我国官员问责制构建的理论支撑[J].前沿·台声,2005(10):11-12.

[6] 杨建伟,张平.公民社会理论之困境[J].学术月刊,2007(39):18-19.

[7] 王晨.中国网民人数达4.04 亿[EB/OL].[2010-05-01].http://www.cnr.cn/gundong/201005/t20100501_506366151.html.

(作者单位:吉林大学法学院)

[责任编辑:秦卫波]

2014-07-30

教育部人文社科研究一般项目(青年项目)(10YJC810002)。

D901

A

1001-6201(2014)06-0255-03